○福井県民の消費生活の安定および向上に関する条例施行規則

昭和55年5月20日

福井県規則第23号

福井県民の消費生活の安定および向上に関する条例施行規則を公布する。

福井県民の消費生活の安定および向上に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県民の消費生活の安定および向上に関する条例(昭和55年福井県条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

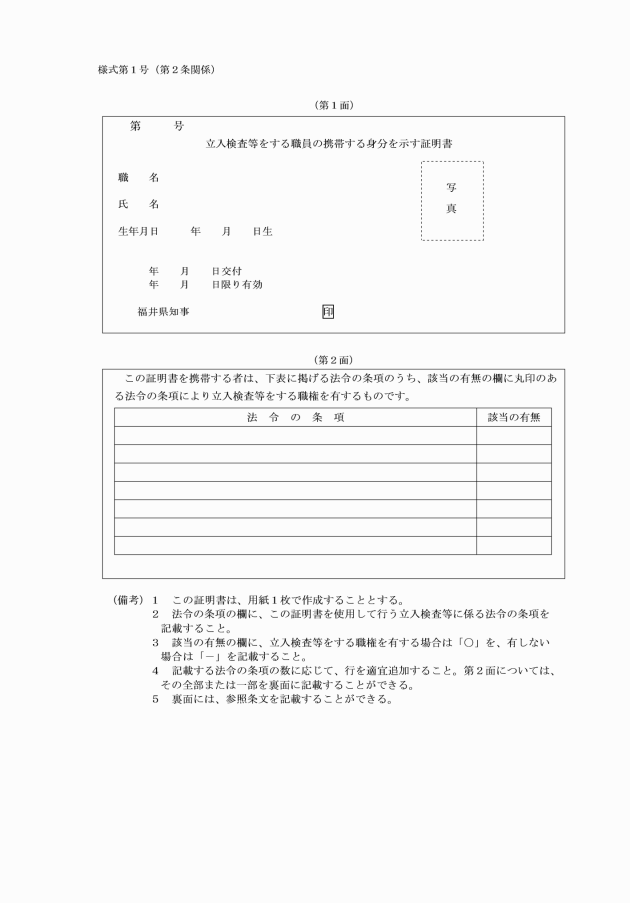

(身分証明書)

第2条 条例第8条の2第2項(条例第14条の3第2項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、様式第1号とする。

(追加〔平成17年規則49号〕)

(表示事項)

第3条 条例第9条第2号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 保存方法

(2) 取扱い上の注意

(一部改正〔平成8年規則2号・17年49号〕)

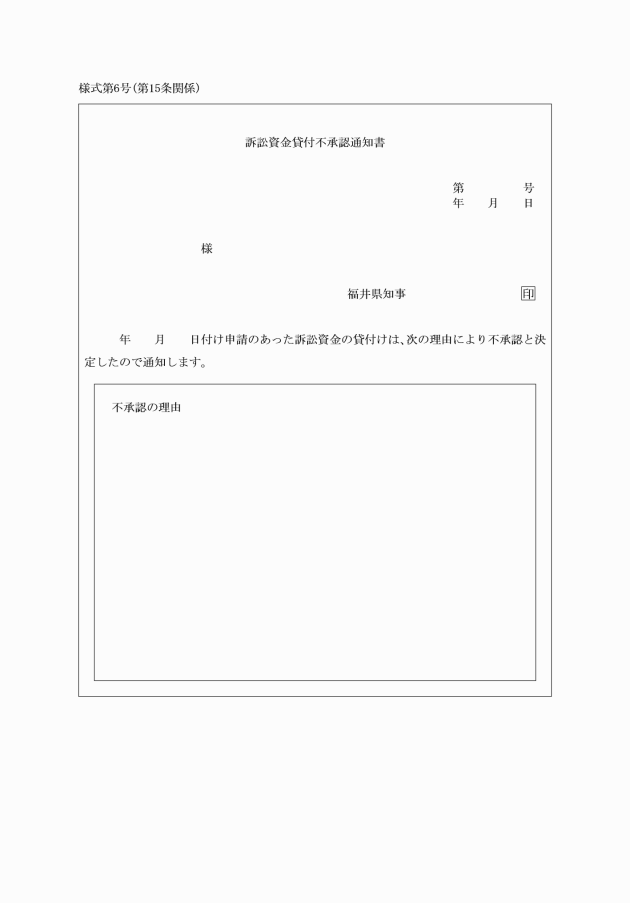

(一部改正〔平成17年規則49号〕)

(全部改正〔平成17年規則49号〕)

(あっせんおよび調停開始の通知)

第6条 福井県消費生活審議会(以下「審議会」という。)は、条例第27条第1項の規定によるあっせんまたは調停を開始しようとするときは、当事者に対し、その旨を通知しなければならない。

(一部改正〔平成8年規則2号・12年16号〕)

(調停案の受諾の勧告)

第7条 審議会は、当事者間に合意が成立することが困難であると認める場合において、相当であると認めるときは、調停案を作成し、当事者に対し、期限を定めて、その受諾を勧告することができる。

(一部改正〔平成12年規則16号〕)

(あっせんおよび調停の打切り)

第8条 審議会は、当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、あっせんまたは調停を打ち切ることができる。

2 前条の規定による勧告がされた場合において、指定された期限までに当事者から、受諾しない旨の申出があったとき、または受諾する旨の申出がなかったときは、当該当事者間の調停は、打ち切られたものとみなす。

(一部改正〔平成8年規則2号・12年16号〕)

(貸付けの対象者)

第9条 条例第28条の貸付けを受けることができる者は、県内に住所を有する消費者とする。

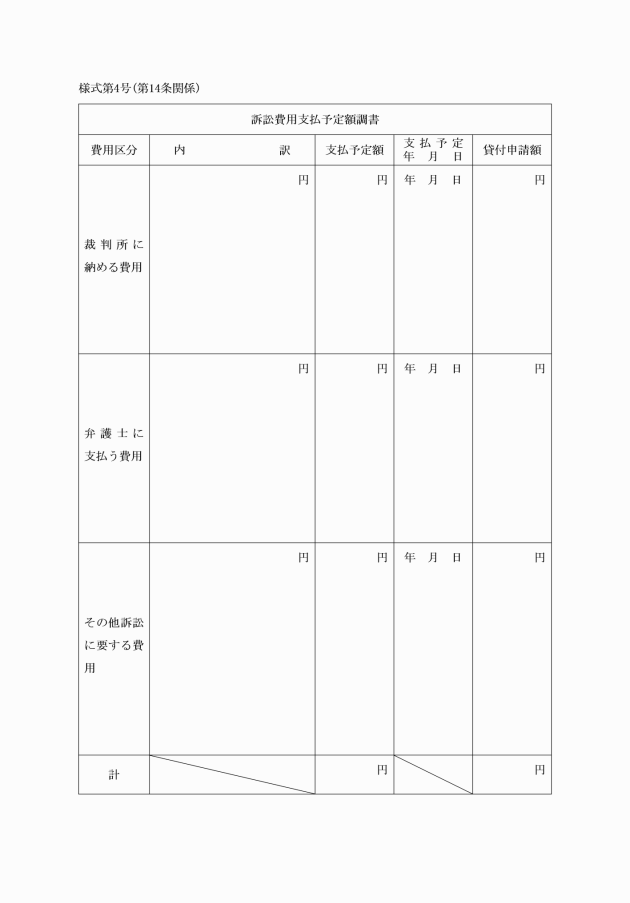

(貸付けの対象となる費用)

第10条 条例第28条の貸付けの対象となる訴訟の費用は、次のとおりとする。

(1) 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用

(2) 弁護士に支払う費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該訴訟に要する費用で知事が特に必要があると認めるもの

(1件当たりの被害額)

第11条 条例第28条第3号の規則で定める額は、50万円とする。

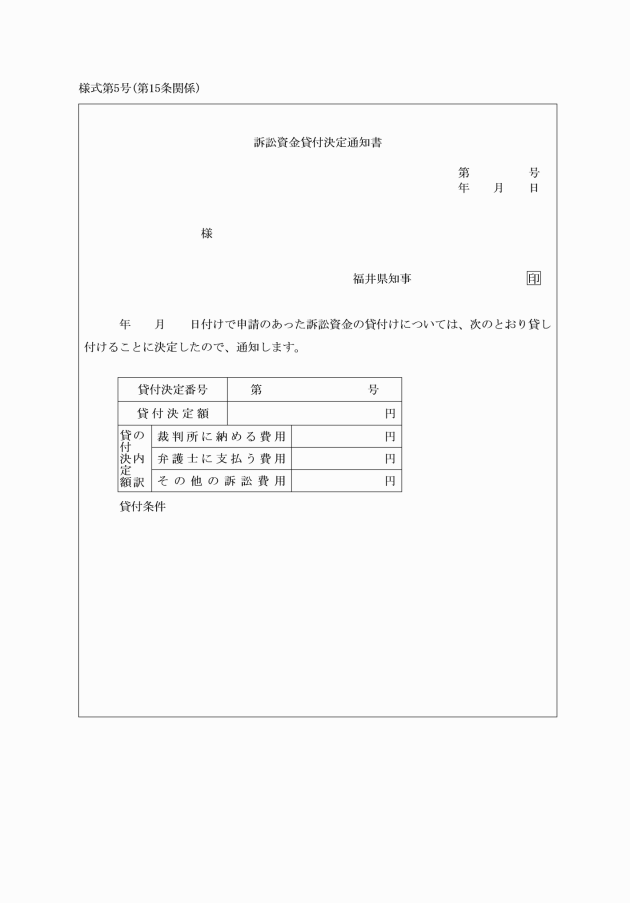

(貸付金の限度および利率)

第12条 条例第28条の貸付けに係る資金(以下「貸付金」という。)の訴訟1件当たりの限度額は、100万円とする。

2 貸付金は、無利子とする。

(保証人)

第13条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、連帯保証人を立てなければならない。

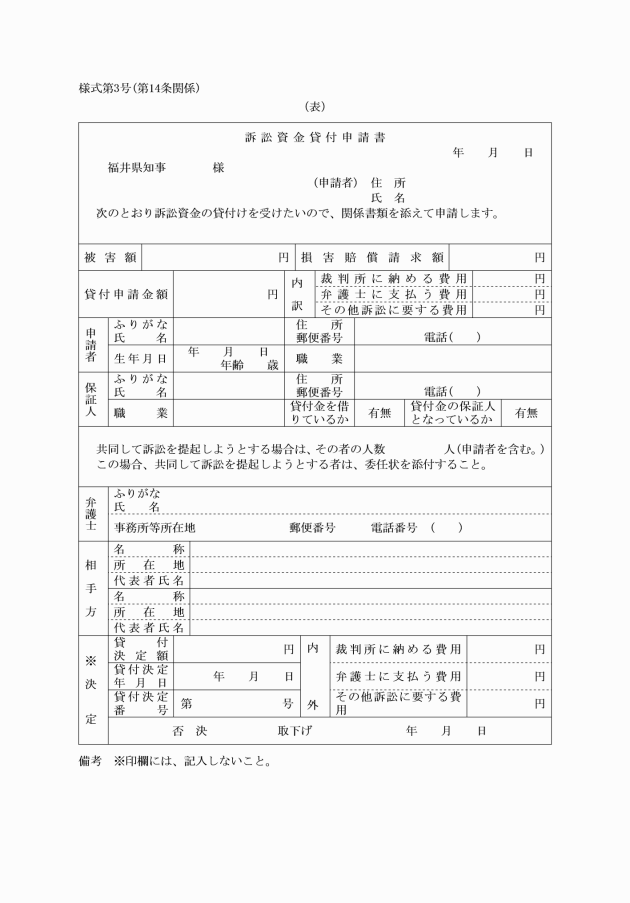

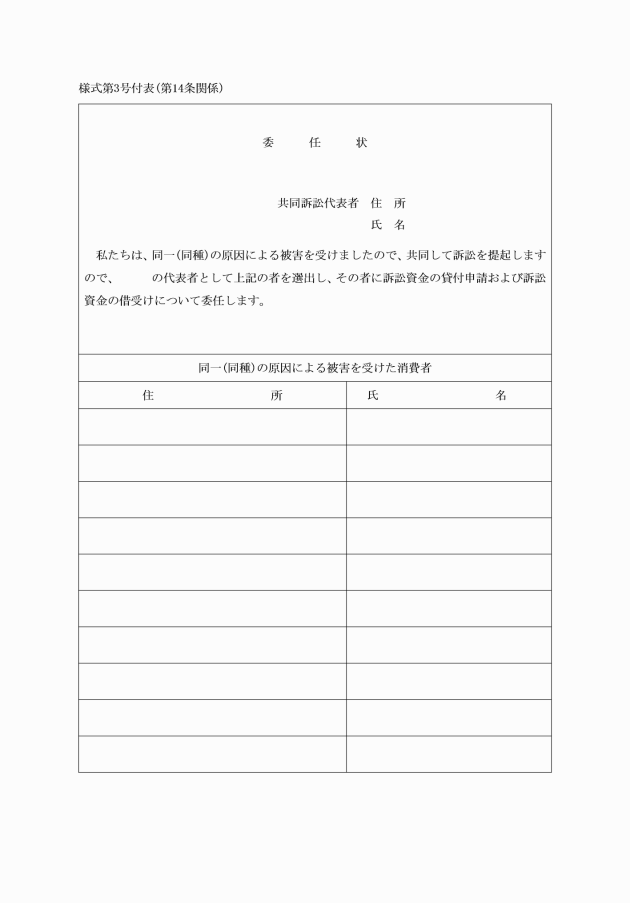

(貸付けの申請)

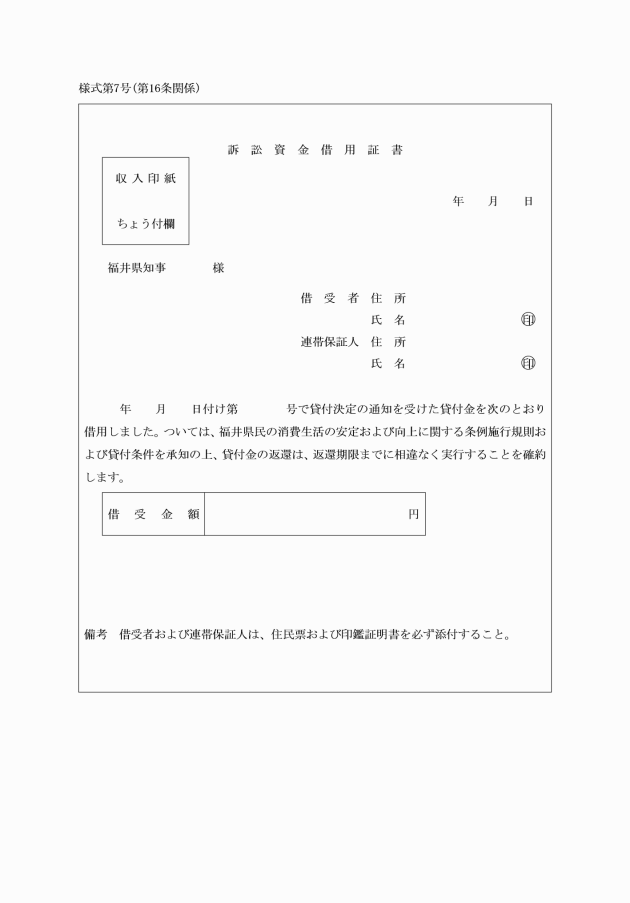

第14条 貸付申請者は、訴訟資金貸付申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 訴訟費用支払予定額調書(様式第4号)

(2) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(一部改正〔令和3年規則24号〕)

(一部改正〔令和3年規則24号〕)

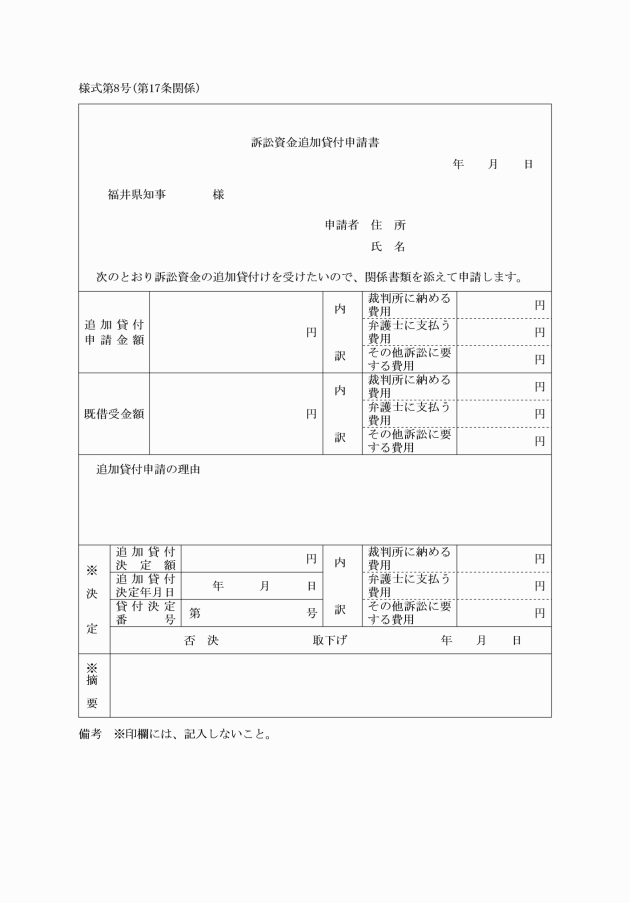

(追加貸付け)

第17条 知事は、貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が、上訴その他やむを得ない理由により、既に貸付けを受けた貸付金に不足を生じたときは、貸付金の追加貸付けを行うことができる。この場合において、貸付金の合計額は、第12条第1項に規定する貸付金の限度を超えない額とする。

(返還の期限)

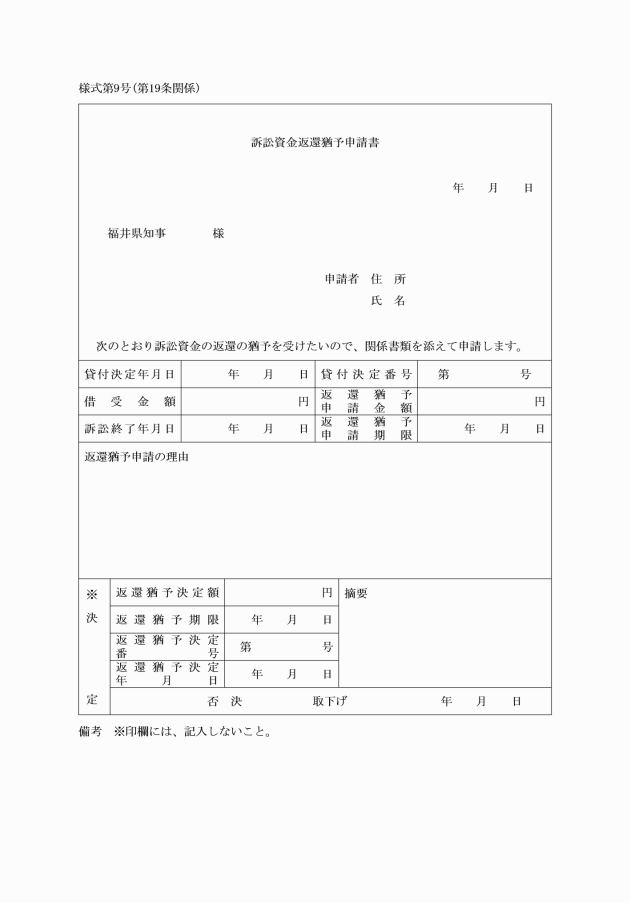

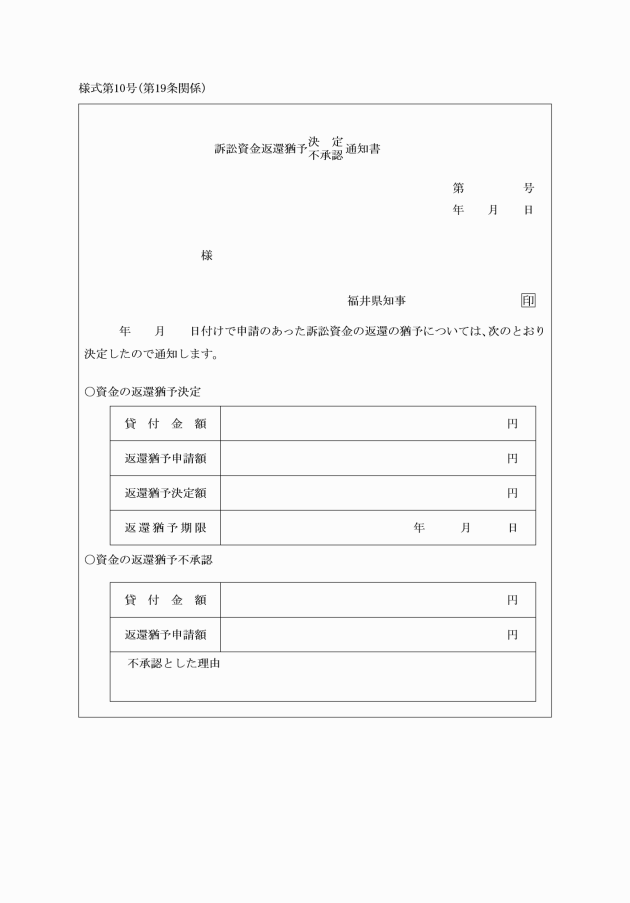

第18条 条例第29条第1項の規定による貸付金の返還は、当該訴訟が終了した日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。

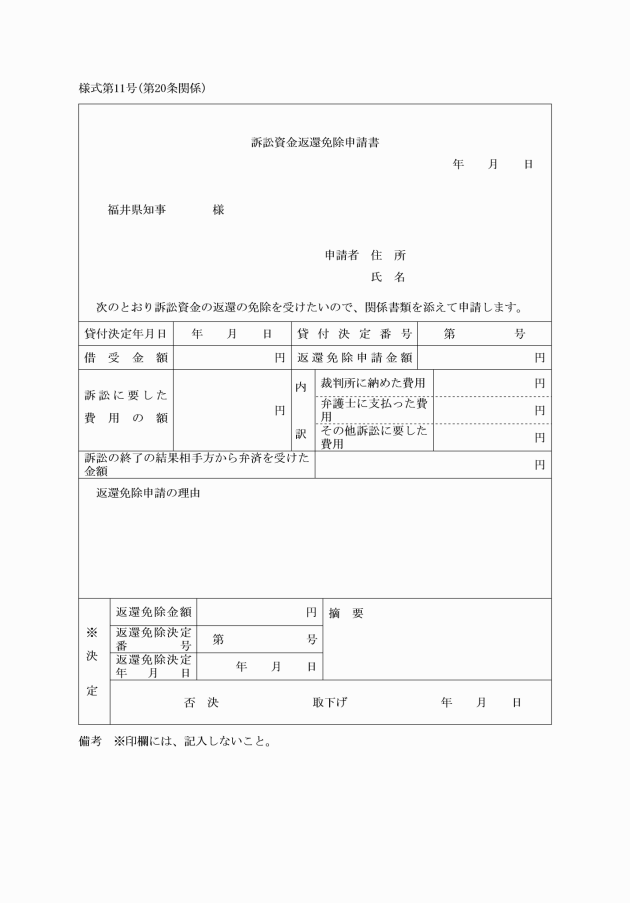

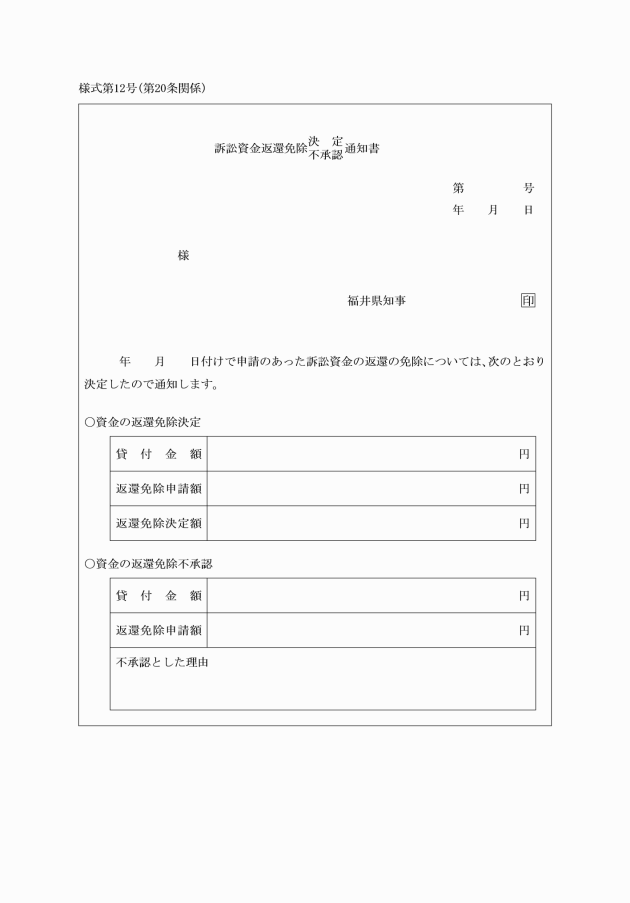

(1) 借受者が死亡した場合において、当該訴訟を承継する者がいないとき。

(2) 借受者が当該訴訟に係る結果に基づき弁済を受けた額が、貸付金の額に満たなかった場合。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、知事が特に必要があると認める場合。

(期限前返還)

第21条 知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、返還期限前に、当該借受者に対し、いつでも貸付金の全部または一部の返還を請求することができる。

(1) 正当な理由がなくて訴訟を提起しないとき。

(2) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 正当な理由がなくて貸付けの条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(違約金)

第22条 借受者は、貸付金を返還期限までに返還しなかったときは、当該期限の翌日からその返還の日までの日数に応じ、延滞金額につき年8.25パーセントの割合で計算した違約金を納めなければならない。

2 借受者は、前条の規定により貸付金の返還を請求されたときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日の翌日からその返還の日までの日数に応じ、貸付金の金額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を納めなければならない。

(届出)

第23条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その事実を明らかにする書類を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 訴訟を提起したとき。

(2) 借受者または連帯保証人の住所または氏名の変更があったとき。

(3) 訴訟の承認があったとき。

2 借受者が死亡したときは、借受者の相続人または連帯保証人は、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

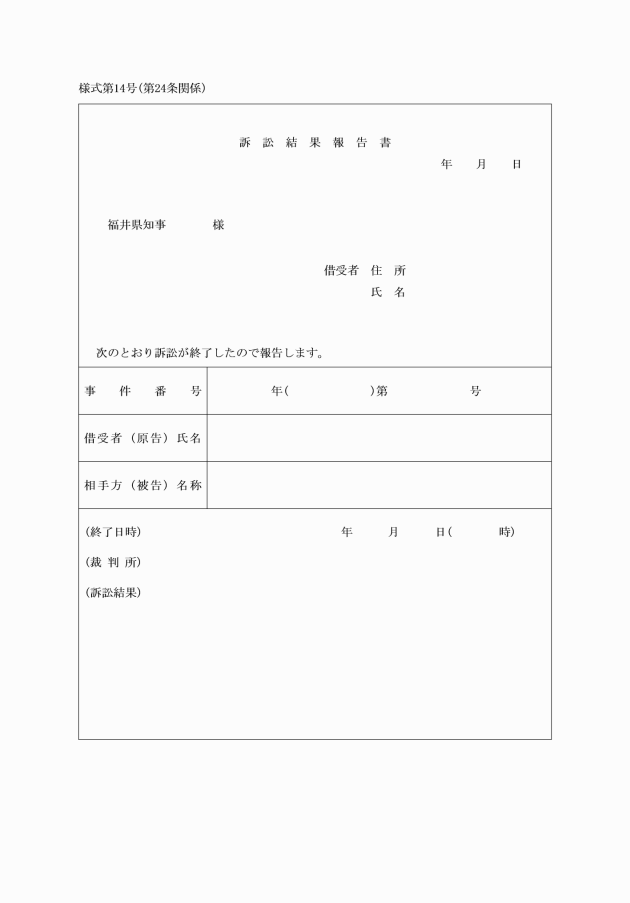

(報告)

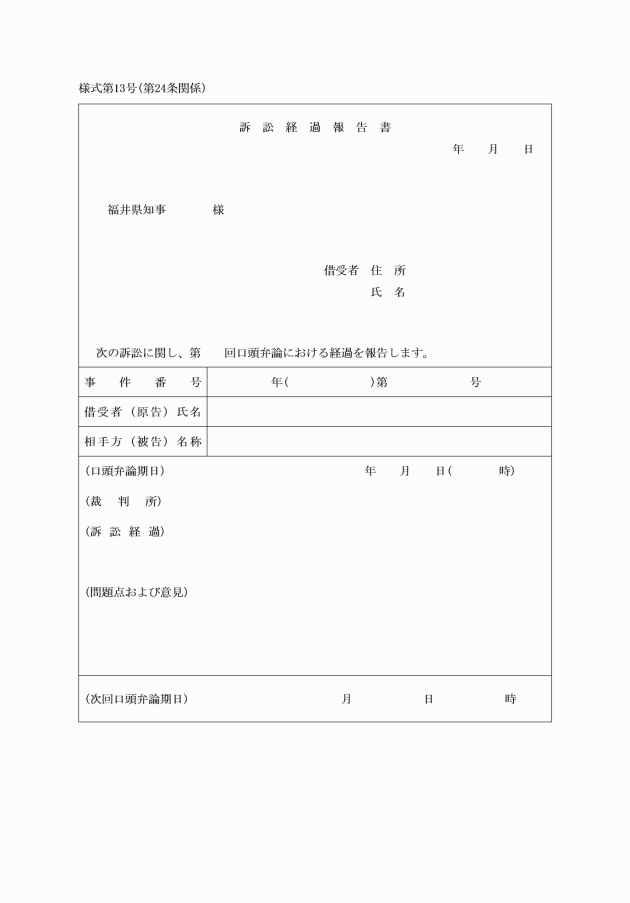

第24条 借受者は、当該訴訟に係る裁判があったときは、その都度速やかに、訴訟経過報告書(様式第13号)を知事に提出しなければならない。

2 借受者は、当該訴訟が終了したときは、速やかに、訴訟結果報告書(様式第14号)を知事に提出しなければならない。

(会長)

第25条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(一部改正〔平成12年規則16号〕)

(会議および議決)

第26条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門委員)

第27条 審議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(消費者苦情処理部会)

第28条 消費者苦情処理部会(以下「部会」という。)は、委員5人以内で組織する。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき、または部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうち部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

6 部会が当該事項について審議決定したときは、当該部会の決議をもって審議会の決議とする。この場合において、部会長は、当該部会で議決した事項を会長に報告するものとする。

(追加〔平成12年規則16号〕)

(庶務)

第29条 審議会の庶務は、防災安全部県民安全課において処理する。

(一部改正〔昭和60年規則24号・平成9年36号・12年16号・15年59号・17年45号・19年54号・令和5年22号〕)

(委任)

第30条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(一部改正〔平成12年規則16号〕)

(公表)

第31条 条例第33条第1項の規定による公表は、福井県報に登載して行うほか、県民に広く周知できる方法により行うものとする。

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、昭和55年5月30日から施行する。

附則(昭和60年規則第24号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(平成8年規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年規則第36号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成12年規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第59号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

附則(平成17年規則第45号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の福井県民の消費生活の安定および向上に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成19年規則第54号)

この規則は、平成19年5月17日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和4年3月15日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年5月21日規則第22号)

この規則は、令和5年5月22日から施行する。

別表(第5条関係)

(追加〔平成17年規則49号〕)

1 条例第13条第1項第1号の規定に該当する不当な取引行為は、次に掲げるものとする。

(1) 商品等(条例第2条に規定する商品等をいう。以下同じ。)の重要事項(当該商品等の質、用途その他の内容および対価その他の取引条件をいう。以下同じ。)について、消費者に告げないで、または事実と異なることを告げて消費者を誤認させて、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為

(2) 商品等に関し、将来におけるその価額、将来において消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を消費者に提供して、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為

(3) 商品等の購入、利用または設置が法令の規定により義務付けられていると消費者を誤認させて、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為

(4) 国、地方公共団体もしくは法人その他の団体もしくはこれらの関係機関(以下「国等」という。)の職員であると消費者を誤認させるような言動を用いて、または国等の許可、認可、後援等もしくは委託を受けていると消費者を誤認させるような言動を用いて、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為

(5) 消費者に対し、自らの名称、所在地その他の自己を特定する事項を偽って告げることにより、契約締結後に消費者が当該事業者と連絡をとることができないようにして、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為

(6) 商品等の重要事項について、実際のものもしくは競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であり、もしくは有利であると消費者を誤認させるような言動を用いて、またはそのような広告により消費者を誘引して、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為

(7) 消費者が契約を締結しない旨の意思を示したにもかかわらず、長時間にわたって、もしくは反復して勧誘し、または早朝、深夜その他の社会通念に照らして不適当と認められる時間に、消費者の住居もしくはその業務を行っている場所(以下「住居等」という。)に電話をかけ、もしくは消費者の住居等を訪問して、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為

(8) 消費者が契約を締結しない旨の意思を示したにもかかわらず、契約の締結について勧誘することが目的であることを偽って、もしくは秘匿して、消費者の住居等に電話をかけ、または消費者の住居等を訪問して、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為

(9) 消費者が契約を締結しない旨の意思を示したにもかかわらず、消費者を威迫して困惑させるような言動を用いて、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為

(10) 契約の締結について勧誘することが目的ではないと誤認させるような言動を用いて、またはそのような広告により、消費者を誘引して、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為

(11) 消費者またはその親族の生命、身体、財産等について不安を覚えさせるような言動により消費者を困惑させて、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為

(12) 消費者の判断力の不足に乗じて、または消費者の知識、経験および財産の状況に照らして不適当と認められる方法で、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為

(13) 事業者もしくはその取次店等から商品等を購入することを条件もしくは原因として信用の供与をし、または保証を受託する契約に関し、消費者の利益を不当に害することが明らかであるにもかかわらず、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為

(14) 消費者の過去の取引に関して、消費者に損害が生ずる不安を覚えさせて、または過去の取引によって被った損害の回復もしくは現在被っている不利益の拡大の防止ができるかのように消費者を誤認させて、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為

(15) 消費者に対し、当該契約に係る申込書、契約書その他の書面に年齢、職業、収入その他の事項について虚偽の記載をさせて、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為

(16) 消費者に対し、意図的に、無償または著しく低い価額で商品等を提供することにより、消費者に商品等の購入をあおって、または消費者が正常な判断をすることができない状態にして、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為

(17) 消費者がその住居等から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、住居等から退去せず、または消費者が契約の締結について勧誘をされている場所から退去する旨の意思を示したにもかかわらず、消費者をその場所から退去させないで、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為

(18) 消費者の意に反して、公衆の出入りする場所において、執ように勧誘し、もしくは威迫して困惑させるような言動を用いてつきまとい、またはその営業所、事業所その他公衆の出入りする場所以外の場所に消費者を誘引して、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為

(19) 消費者が電子情報処理組織(当該事業者の使用に係る電子計算機と当該消費者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用する方法により広告の提供を受けることを希望しない旨の意思を示したにもかかわらず、またはその意思を示す機会を与えないで、反復して当該方法により広告をして、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為

2 条例第13条第1項第2号の規定に該当する不当な取引行為は、次に掲げるものとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)、商法(明治32年法律第48号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の契約の申込の撤回、契約の解除もしくは取消しの申出または契約の無効の主張(以下「契約の撤回等」という。)を制限する条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して不当に消費者の利益を害するものを定めた契約を締結させる行為

(2) 契約の解除もしくは債務の不履行により、消費者が支払う損害賠償の額を予定し、または違約金を定める条項であって、消費者の利益を不当に害するものを定めた契約を締結させる行為

(3) 消費者に対し、著しく大量の商品を提供し、または著しく長期間にわたって商品等を提供することを内容とする条項を定めた契約を締結させる行為

3 条例第13条第1項第3号の規定に該当する不当な取引行為は、次に掲げるものとする。

(1) 消費者またはその保証人その他当該消費者と共に債務を負担する者(以下この号において「消費者等」という。)を欺いて、または威迫して困惑させるような言動を用いて、債務の履行を不当に強要する行為

(2) 消費者等を欺いて、または威迫して困惑させるような言動を用いて、預金の払戻し、金銭の借入れ、質権の設定または財産の売却等をさせることにより、債務の履行を不当に強要する行為

(3) 正当な理由がないにもかかわらず、消費者等の不利益となる事実を信用情報機関、消費者等の利害関係人もしくは近隣住民に告知し、または流布する旨を告げることにより消費者を困惑させて、債務の履行を不当に強要する行為

(4) 契約の成立またはその内容について消費者等との間に争いがあるにもかかわらず、契約の成立またはその内容を一方的に主張して、債務の履行を不当に強要する行為

(5) 消費者に対し、自らの名称、所在地その他の自己を特定する事項を偽って告げることにより、正当な履行の請求であるかのように消費者を誤認させて、債務の履行を不当に強要する行為

4 条例第13条第1項第4号の規定に該当する不当な取引行為は、次に掲げるものとする。

(1) 消費者を欺いて、または威迫して困惑させるような言動を用いて、契約の撤回等を不当に妨げて、これらによって生じた債務の履行を不当に遅延し、または拒否する行為

(2) 法令の規定に基づかないまたは不当に高額な対価、費用、損害賠償その他の支払を消費者に要求することにより契約の撤回等を不当に妨げて、これらによって生じた債務の履行を不当に遅延し、または拒否する行為

(3) 法令の規定もしくは契約の条項により、商品を使用し、またはその全部もしくは一部を消費した場合には、契約の撤回等ができないこととされているものについて、消費者に対し、故意に当該商品を使用させ、またはその全部もしくは一部を消費させることにより、契約の撤回等を不当に妨げて、これらによって生じた債務の履行を不当に遅延し、または拒否する行為

(4) 法令の規定または契約に基づく債務の全部を履行していないにもかかわらず、履行したと主張することにより契約の撤回等を不当に妨げて、これらによって生じた債務の履行を不当に遅延し、または拒否する行為

(全部改正〔令和4年規則8号〕)

(一部改正〔平成17年規則49号・令和3年24号〕)

(一部改正〔令和3年規則24号〕)

(一部改正〔平成8年規則2号・令和3年24号〕)

(一部改正〔令和3年規則24号〕)

(一部改正〔令和3年規則24号〕)

(一部改正〔令和3年規則24号〕)

(一部改正〔令和3年規則24号〕)

(一部改正〔令和3年規則24号〕)