○福井県環境影響評価技術指針

平成11年6月12日

福井県告示第486号

福井県環境影響評価条例(平成11年福井県条例第2号)第4条第1項の規定により、福井県環境影響評価技術指針を次のように定める。

福井県環境影響評価技術指針

第1 趣旨

1 この福井県環境影響評価技術指針(以下「技術指針」という。)は、福井県環境影響評価条例(平成11年福井県条例第2号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定により、既に得られている科学的知見に基づき、環境影響評価および事後調査が適切に行われるための必要な事項について定めるものである。

2 この技術指針に基づき環境影響評価および事後調査を行うに当たっては、福井県環境基本条例(平成7年福井県条例第5号)および福井県環境基本計画に配慮するものとする。

3 この技術指針は、今後の事例の積み重ねまたは科学的知見の進展に応じて、必要な改定を行うものとする。

(一部改正〔平成25年告示165号〕)

第2 環境影響評価の対象とする環境要素

環境影響評価の対象とする環境要素は、別表第1に掲げるとおりとする。なお、事業の内容ならびに事業を実施しようとする区域およびその周囲の自然的社会的状況を勘案して、必要に応じ環境要素を追加するものとする。

(一部改正〔平成22年告示400号・25年165号〕)

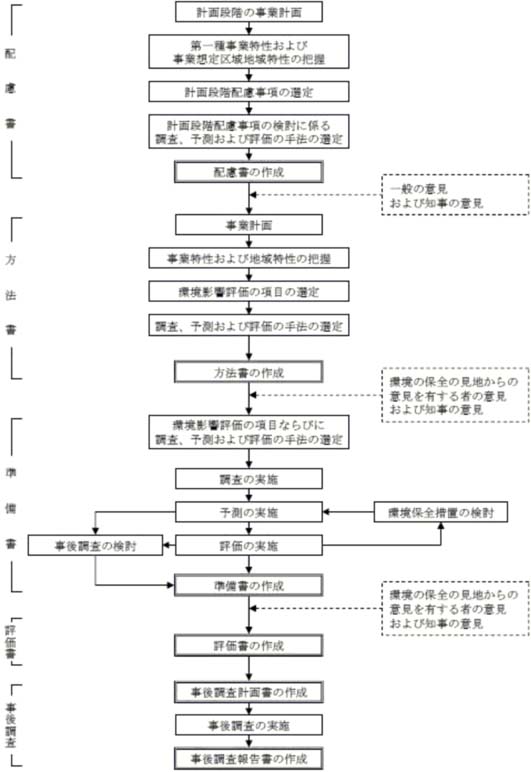

第3 環境影響評価および事後調査の実施手順

環境影響評価および事後調査は、原則として別図に従い、次の1から5までに定める手順により実施するものとする。

1 配慮書に係る手順

配慮書に係る手順は、次の(1)および(2)に定めるとおりとする。

(1) 第4に定める指針により、位置等に関する複数案を設定し、第一種事業の内容ならびに当該第一種事業の実施が想定される区域(以下「事業実施想定区域」という。)およびその周囲の自然的社会的状況を把握し、計画段階配慮事項の選定ならびに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測および評価の手法の選定を行う。

(2) (1)の結果について、第8に定めるところにより配慮書を作成する。

2 方法書に係る手順

方法書に係る手順は、次の(1)から(3)までに定めるとおりとする。

(1) 配慮書の内容を踏まえるとともに、配慮書について述べられた一般および知事の意見を勘案して、事業が実施されるべき区域その他福井県環境影響評価条例施行規則(平成11年福井県規則第66号)第3条の2で定める事項を決定する。

(2) 第5に定める指針により、対象事業の内容ならびに対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)およびその周囲の自然的社会的状況を把握し、環境影響評価の項目ならびに調査、予測および評価の手法の予備の選定を行う。

(3) (2)の結果について、第9に定めるところにより方法書を作成する。

3 準備書に係る手順

準備書に係る手順は、次の(1)から(3)までに定めるとおりとする。

(1) 方法書について述べられた環境の保全の見地から意見を有する者および知事の意見を踏まえ、方法書の記載内容について検討を行い、第5に定める指針により環境影響評価の項目ならびに調査、予測および評価の手法の選定を行う。

(2) (1)により選定した環境影響評価の項目ならびに調査、予測および評価の手法に基づき、第6に定める指針を踏まえ対象事業に係る環境影響評価を実施する。

(3) (1)および(2)の結果について、第10に定めるところにより準備書を作成する。

4 評価書に係る手順

評価書に係る手順は、次の(1)および(2)に定めるとおりとする。

(1) 準備書について述べられた環境の保全の見地から意見を有する者および知事の意見を踏まえ、準備書の記載内容について検討を行い、必要に応じて再度環境影響評価を行う。

(2) (1)の結果について、第11に定めるところにより評価書を作成する。

5 事後調査に係る手順

事後調査に係る手順は、次の(1)および(2)に定めるとおりとする。

(1) 第7に定める指針により事後調査の項目および手法を選定し、その結果について、第12に定めるところにより事後調査計画書を作成する。

(2) (1)より作成した事後調査計画書に基づき、対象事業に係る事後調査を行い、その結果について、第13に定めるところにより事後調査報告書を作成する。

(一部改正〔平成22年告示400号・25年165号〕)

第4 計画段階配慮事項の選定ならびに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測および評価の手法の選定に関する指針

第一種事業に係る計画段階配慮事項の検討は、次の1から7までに定めるところにより、位置等に関する複数案を設定し、計画段階配慮事項ならびに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測および評価の手法を選定して行うものとする。

1 位置等に関する複数案の設定

(1) 計画段階配慮事項についての検討に当たっては、第一種事業を実施する区域の位置、第一種事業の規模または第一種事業に係る建造物等の構造もしくは配置に関する複数の案(以下「位置等に関する複数案」という。)を適切に設定するものとし、当該複数の案を設定しない場合には、その理由を明らかにするものとする。

(2) 位置等に関する複数案の設定に当たっては、第一種事業を実施する区域の位置または第一種事業の規模に関する複数の案の設定を優先させるよう努めるものとし、また、第一種事業の実施に伴う重大な環境影響を回避し、または低減するために第一種事業に係る構造物等の構造および配置が重要となる場合があることに留意するものとする。

(3) 位置等に関する複数案の設定に当たっては、第一種事業を実施しないこととする案を含めた検討を行うことが合理的であると認められる場合には、当該案を含めるよう努めるものとし、当該案を含めない場合はその理由を明らかにするものとする。

2 計画段階配慮事項の検討に係る事業特性および地域特性の把握

(2) 事業想定区域地域特性に関する情報は、入手可能な最新の文献その他の資料により把握するとともに、当該情報に係る過去の状況の推移および将来の状況を把握するものとする。この場合において、当該資料の出典を明らかにできるよう整理するものとする。

3 計画段階配慮事項の選定

(1) 計画段階配慮事項の選定は、次の手順により行うものとする。

ア 第一種事業特性に基づき、環境影響を及ぼすおそれがある要因(以下第4において「計画段階影響要因」という。)を抽出すること。

イ アにより抽出した計画段階影響要因によって影響を受けるおそれのある環境要素を選定すること。

(2) (1)の選定に当たっては、第一種事業に伴う計画段階影響要因が当該計画段階影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。

(3) (1)のアの抽出に当たっては、第一種事業特性に応じて、次に掲げる計画段階影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分することにより行うものとする。

ア 第一種事業に係る工事の実施(第一種事業の一部として、事業実施想定区域にある工作物の撤去または廃棄が行われる場合には、当該撤去または廃棄を含む。)

イ 第一種事業に係る工事が完了した後の土地または工作物の存在および状態ならびに当該土地または工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動であって第一種事業の目的に含まれるもの(当該工作物の撤去または廃棄が行われることが予定されている場合には、当該撤去または廃棄を含む。)

(5) (1)のイの環境要素の選定は、(1)のアにより抽出された計画段階影響要因ごとに検討するものとし、法令等による規制または目標の有無ならびに環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分することにより行うものとする。

(6) (1)の選定に当たっては、必要に応じ専門家その他の環境影響に関する知見を有する者(以下「専門家等」という。)の助言を受けて行うものとする。この場合において、当該助言を受けたときは、その内容および当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理するものとする。また、当該専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めるものとする。

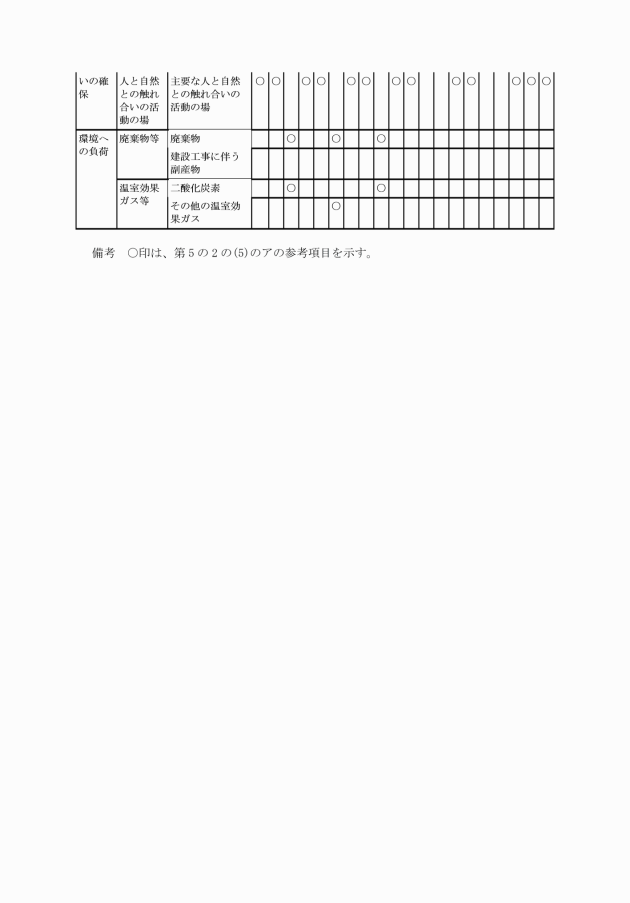

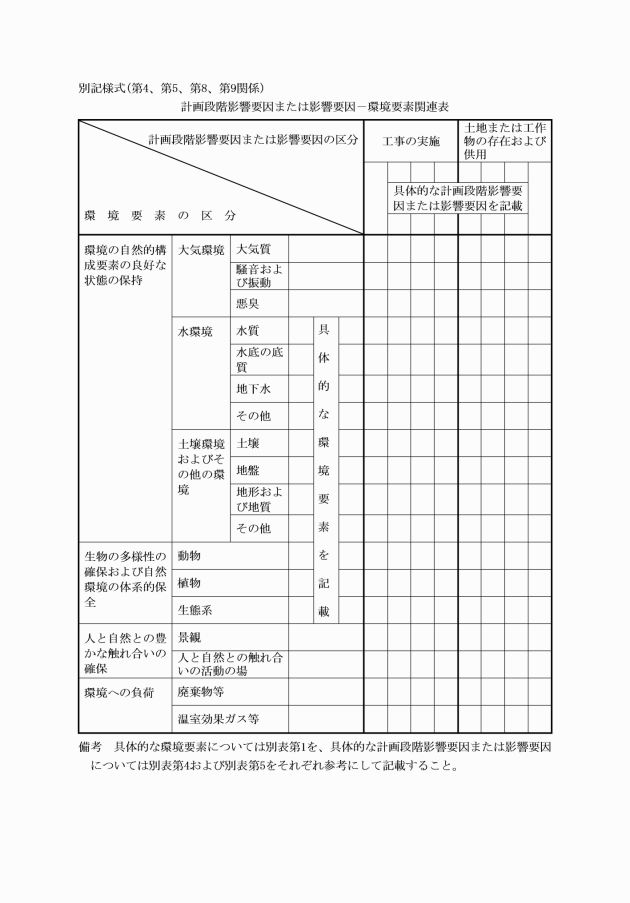

(7) (1)による計画段階配慮事項の選定を行ったときは、別記様式により選定の結果を一覧できるよう整理するとともに、(1)により選定した事項(以下「選定事項」という。)として選定した理由を明らかにするものとする。

4 計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測および評価の手法の選定

(1) 第一種事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測および評価の手法の選定は、次のアからカまでに定める事項を踏まえ、位置等に関する複数案および選定事項ごとに、次の5から7までに定めるところにより行うものとする。

ア 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨とした環境要素に係る選定事項については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染または環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度および広がりに関し、これらが人の健康、生活環境または自然環境に及ぼす環境影響を把握できること。

イ 生物の多様性の確保および自然環境の体系的保全を旨とした環境要素(動物および植物に限る。)に係る選定事項については、陸生および水生の動植物に関し、生息種または生育種および植生の調査を通じて抽出される学術上または希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況または生育状況および動物の集団繁殖地ならびに重要な群落の分布状況その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

ウ 生物の多様性の確保および自然環境の体系的保全を旨とした環境要素(生態系に限る。)については、次に掲げるような、生態系の保全上重要であって、まとまって存在する自然環境に対する影響の程度を把握できること。

(ア) 自然林、湿原、藻場、干潟、さんご群集および自然海岸等であって人為的な改変をほとんど受けていないものその他改変により回復することが困難である脆弱な自然環境

(イ) 里地および里山(二次林、人工林、農地、ため池、草原等を含む。)ならびに氾濫原に所在する湿地帯および河畔林等の河岸に所在する自然環境であって、減少または劣化しつつあるもの

(ウ) 水源涵養林、防風林、水質浄化機能を有する干潟および土砂の崩壊を防止する機能を有する緑地等の地域において重要な機能を有する自然環境

(エ) 都市において現に存する樹林地その他の緑地(斜面林、社寺林、屋敷林等を含む。)および水辺地等であって地域を特徴づける重要な自然環境

エ 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨とした環境要素(景観に限る。)に係る選定事項については、眺望の状況および景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

オ 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨とした環境要素(人と自然との触れ合い活動の場に限る。)に係る選定事項については、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動および日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設または場の状態および利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

カ 環境への負荷の量の程度による環境要素に係る選定事項については、廃棄物等に関してはそれらの発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはそれらの発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握できること。

(2) (1)の選定に当たっては、必要に応じ専門家等の助言を受けて行うものとする。この場合において、当該助言を受けたときは、その内容および当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理するものとする。また、当該専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めるものとする。

(3) 第一種事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測および評価の結果、位置等に関する複数案のそれぞれの案の間において選定事項に係る環境要素に及ぶおそれのある影響に著しい差異がない場合その他必要が認められる場合には、必要に応じ計画段階配慮事項およびその調査、予測および評価の手法の選定を追加的に行うものとする。

(4) (1)による手法の選定を行ったときは、選定された手法および選定の理由を明らかにできるよう整理するものとする。

5 計画段階配慮事項の検討に係る調査の手法

(1) 第一種事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査の手法の選定に当たっては、次のアからウまでに定める事項について、選定事項に係る適切な予測および評価を行うために必要な範囲内で、選定事項の特性、第一種事業特性および事業想定区域地域特性を踏まえ、選定事項に係る予測および評価において必要とされる水準が確保されるよう選定するものとする。

ア 調査すべき情報

選定事項に係る環境要素の状況に関する情報または気象、水象その他の自然的状況もしくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報

イ 調査の基本的な手法

国、県および市町が有する文献その他の資料の入手および専門家等からの科学的知見の聴取により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、および解析する手法。ただし、重大な環境影響を把握する上で必要な情報が得られないときは、現地調査および踏査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、および解析する手法

ウ 調査地域

第一種事業の実施により選定事項に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると想定される地域または土地の形状が変更されると想定される区域およびその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域

(2) (1)のイの調査の基本的な手法のうち、情報の収集、整理または解析について法令等により定められた手法がある環境要素に係る選定事項については、当該法令により定められた手法を踏まえ、適切な調査の基本的な手法を選定するものとする。

(3) (1)により現地調査および踏査等を行う場合は、調査の実施に伴う環境への影響を回避し、または低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するよう留意するものとする。

(4) (1)の手法の選定に当たっては、調査により得られた情報が記載されていた文献名その他の当該情報の出自等を明らかにできるようにするものとする。この場合において、希少な動植物の生息または生育に関する情報については、必要に応じ公開に当たって種および場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のための配慮を行うものとする。

6 計画段階配慮事項の検討に係る予測の手法

(1) 第一種事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る予測の手法の選定に当たっては、次のアおよびイに定める事項について、知見および既存資料の充実の程度に応じ、選定事項の特性、第一種事業特性および事業想定区域地域特性を踏まえ、選定事項に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう、位置等に関する複数案および選定事項ごとに選定するものとする。

ア 予測の基本的な手法

環境状況の変化または環境への負荷の量を、理論に基づく計算、模型による実験、事例の引用または解析その他の方法により、可能な限り定量的に把握する手法(定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法)

イ 予測地域

調査地域のうちから適切に選定された地域

(2) (1)の手法の選定に当たっては、予測の基本的な手法の特徴およびその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件その他の予測に関する事項について、選定事項の特性、第一種事業特性および事業想定区域地域特性に照らし、それぞれの内容および妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるようにするものとする。

(3) (1)の手法の選定に当たっては、新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度および不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要なときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにするものとする。

7 計画段階配慮事項の検討に係る評価の手法

第一種事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る評価の手法の選定に当たっては、計画段階配慮事項の検討に係る調査および予測の結果を踏まえるとともに、次に掲げる事項について留意するものとする。

(1) 位置等に関する複数案が提示されている場合は、提示されている案ごとの選定事項について環境影響の程度を整理し、および比較すること。

(2) 位置等に関する複数案が設定されていない場合は、第一種事業の実施により選定事項に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、第一種事業を実施しようとする者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、または低減されているかどうかを検討すること。

(3) 国、県または市町が、計画段階配慮事項に係る環境要素について、環境保全の観点から基準または目標を定めている場合は、当該基準または目標に照らすこととする考え方を明らかにしつつ、当該基準等と調査および予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討すること。この場合において、工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る環境基準が定められているものについては、当該環境基準と調査および予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討すること。

(4) 第一種事業を実施しようとする者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。

(追加〔平成25年告示165号〕)

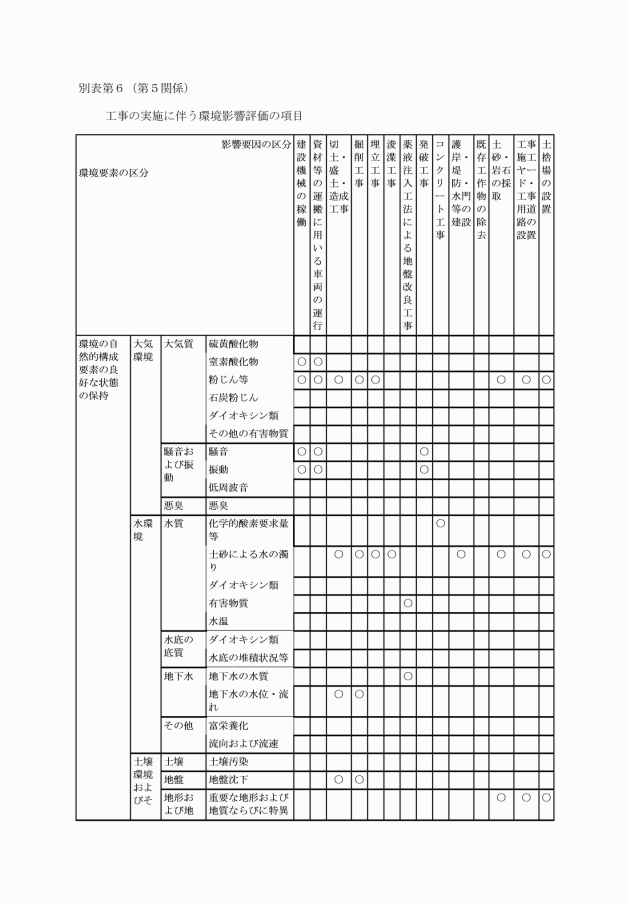

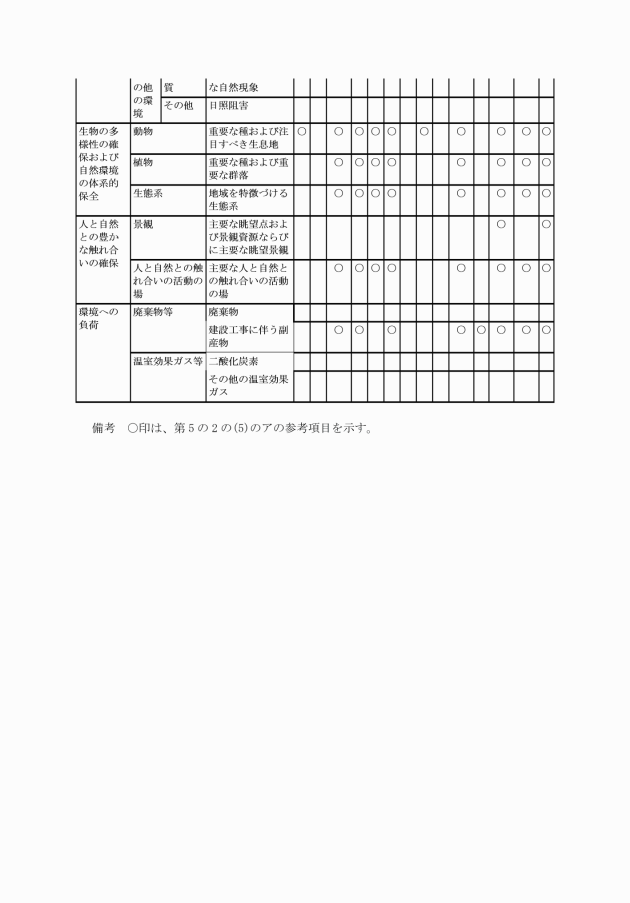

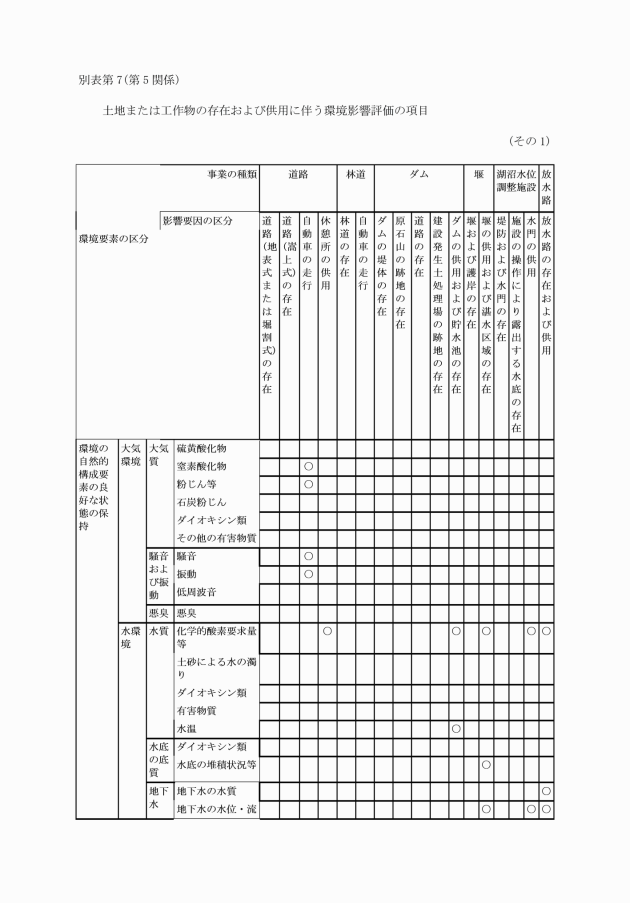

第5 対象事業に係る環境影響評価の項目ならびに調査、予測および評価の手法の選定に関する指針

対象事業に係る環境影響評価は、次の1から7までに定めるところにより、環境影響評価の項目ならびに調査、予測および評価の手法を選定して行うものとする。

1 事業特性および地域特性の把握

(2) 事業特性に関する情報を把握するに当たっては、対象事業に係る内容の具体化の過程における環境保全の配慮に係る検討の経緯およびその内容について把握するものとする。

(3) 地域特性に関する情報は、入手可能な最新の文献その他の資料(以下「既存文献等」という。)により把握するとともに、当該情報に係る過去の状況の推移および将来の状況を把握することとし、必要に応じ、国、県、市町、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者からその知見を聴取し、または現地の状況を確認することにより把握するよう努めるものとする。この場合において、既存文献等については、その出典を明らかにできるよう整理するものとする。

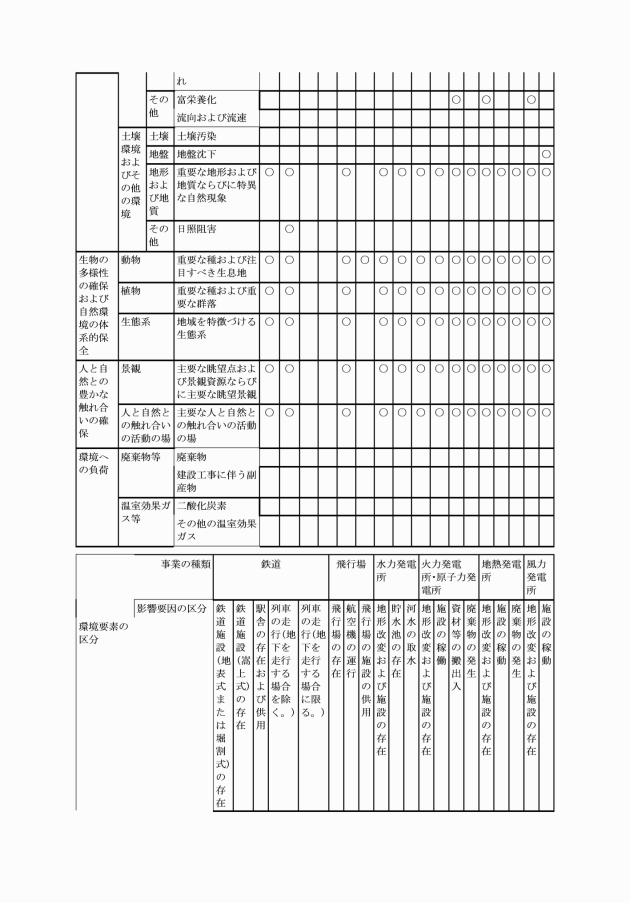

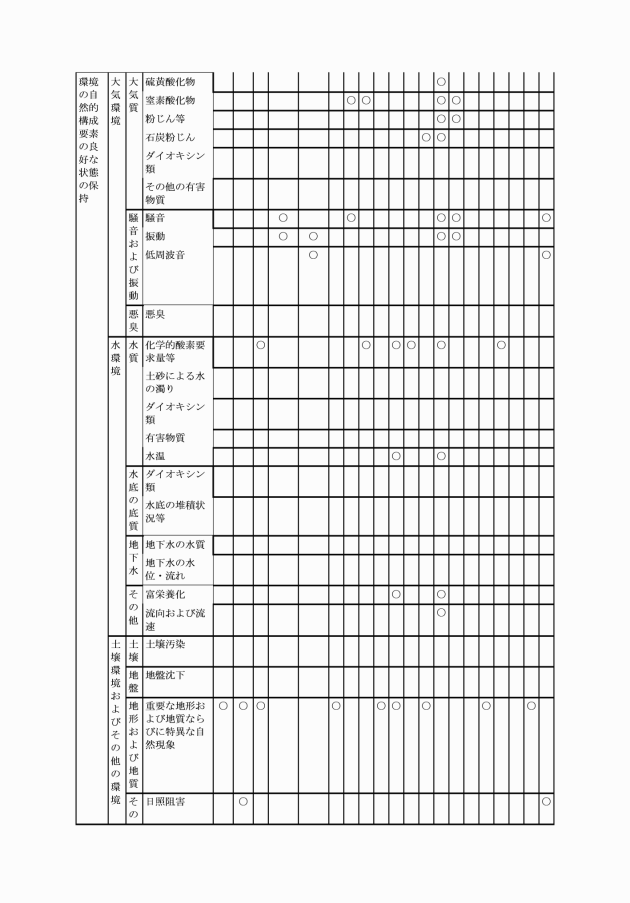

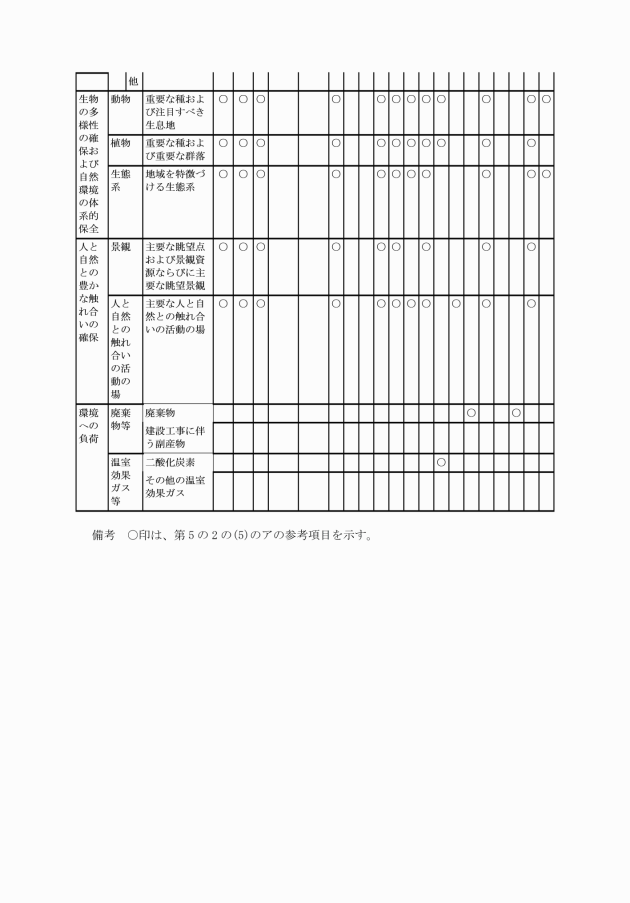

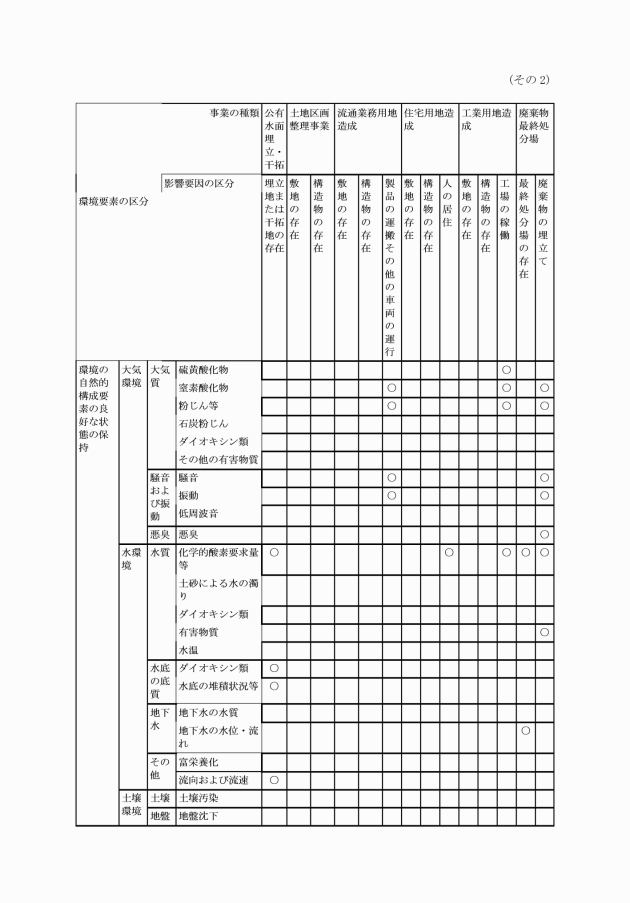

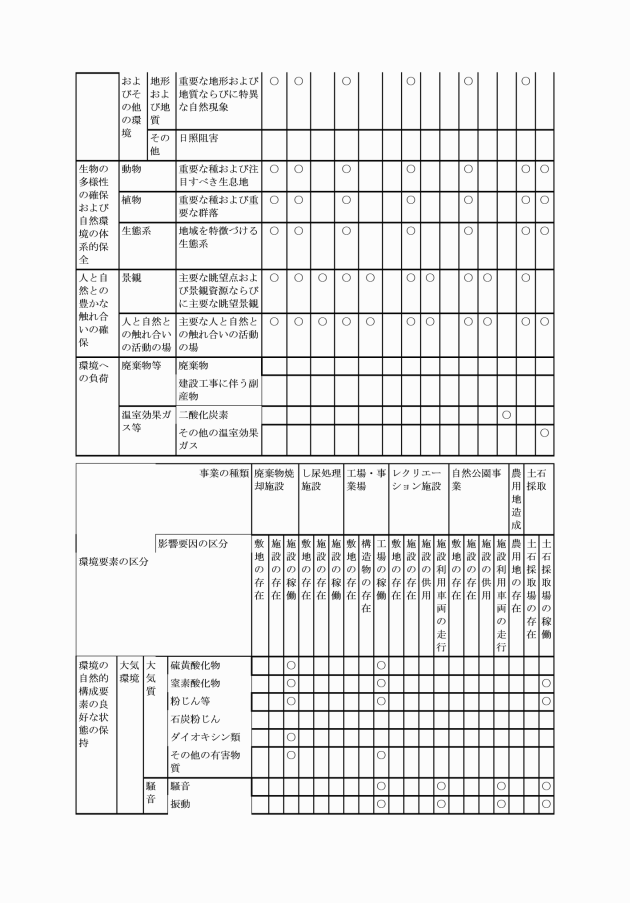

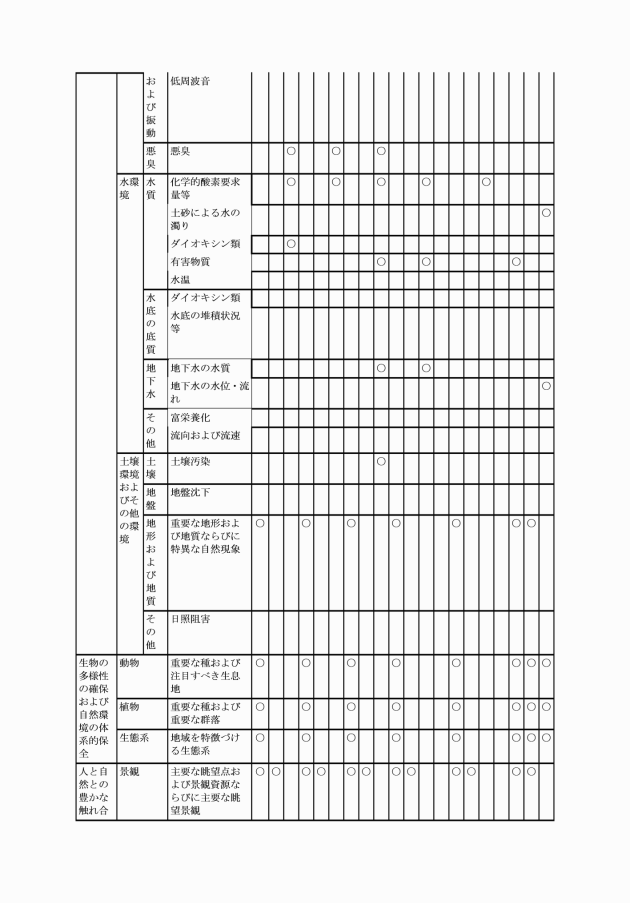

2 環境影響評価の項目の選定

(1) 環境影響評価の項目の選定は、次の手順により行うものとする。

ア 事業特性に基づき、環境影響を及ぼすおそれがある要因(以下「影響要因」という。)を抽出すること。

イ アにより抽出した影響要因によって影響を受けるおそれのある環境要素を選定すること。

(2) (1)の選定に当たっては、対象事業に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。

(3) (1)のアの抽出に当たっては、事業特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分することにより行うものとする。

ア 対象事業に係る工事の実施(対象事業の一部として、対象事業実施区域にある工作物の撤去または廃棄が行われる場合には、当該撤去または廃棄を含む。)

イ 対象事業に係る工事が完了した後の土地または工作物の存在および状態ならびに当該土地または工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動であって対象事業の目的に含まれるもの(当該工作物の撤去または廃棄が行われることが予定されている場合には、当該撤去または廃棄を含む。以下「土地または工作物の存在および供用」という。)

(5) (1)のイの環境要素の選定は、(1)のアにより抽出された影響要因ごとに検討するものとし、法令等による規制または目標の有無ならびに環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して、次のとおり行うものとする。

(6) (1)の選定に当たっては、次のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考項目を選定しないものとする。

ア 参考項目に関する環境影響がないことまたは環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合

イ 対象事業実施区域またはその周囲に、参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合

(7) (1)の選定に当たっては、必要に応じ専門家等の助言を受けて行うものとする。この場合において、当該助言を受けたときは、その内容および当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理するものとする。また、当該専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めるものとする。

(8) 環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ(1)により選定された項目(以下「選定項目」という。)の見直しを行うものとする。

(9) (1)による項目の選定を行ったときは、別記様式により選定の結果を一覧できるよう整理するとともに、選定項目として選定した理由を明らかにするものとする。

3 調査、予測および評価の手法の選定

(1) 対象事業に係る環境影響評価の調査、予測および評価の手法の選定は、選定項目ごとに選定項目の特性および対象事業が及ぼすおそれがある環境影響の重大性について客観的かつ科学的に検討を行い、次の4から7までに定めるところにより行うものとする。

(2) (1)の選定に当たっては、1により把握した事業特性および地域特性を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて行うものとする。この場合において、当該助言を受けたときは、その内容および当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理するものとする。また、当該専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めるものとする。

(3) 環境影響評価を行う過程において手法の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ(1)により選定された手法の見直しを行うものとする。

(4) (1)による手法の選定を行ったときは、選定された手法および選定の理由を明らかにできるよう整理するものとする。

4 調査および予測の参考手法

(1) 対象事業に係る環境影響評価の調査および予測の手法の選定に当たっては、別表第8に掲げる参考となる調査および予測の手法(以下「参考手法」という。)を勘案しつつ、最新の科学的知見を反映するよう努めるとともに、1により把握した事業特性および地域特性を踏まえ、最適な手法を選定するものとする。

(2) (1)による手法の選定に当たっては、次のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考手法より簡略化された調査または予測の手法を選定するものとする。

ア 環境影響評価の項目に関する環境影響の程度が小さいことが明らかである場合

イ 対象事業実施区域またはその周囲に、環境影響評価の項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが想定される場合

ウ 類似の事例により環境影響評価の項目に関する環境影響の程度が明らかである場合

エ 環境影響評価の項目に係る予測および評価において必要とされる情報が、参考となる調査の手法より簡易な方法で収集できることが明らかである場合

(3) (1)による手法の選定に当たっては、次のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考手法より詳細な調査または予測の手法を選定するものとする。

ア 事業特性により、環境影響評価の項目に関する環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある場合

イ 対象事業実施区域またはその周囲に、次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、事業特性が相当程度の環境影響を及ぼすおそれがある場合

(ア) 環境要素に係る環境影響を受けやすい地域その他の対象

(イ) 環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象

(ウ) 環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、または著しく悪化するおそれがある地域

5 調査の手法

(1) 対象事業に係る環境影響評価の調査の手法の選定に当たっては、次のアからオまでに定める事項について、選定項目に係る適切な予測および評価を行うために必要な範囲内で、選定項目の特性、事業特性および地域特性を踏まえ、選定項目に係る予測および評価において必要とされる水準が確保されるよう選定するものとする。この場合において、地域特性を踏まえるに当たっては、当該地域特性が時間の経過に伴って変化することに留意するものとする。

ア 調査すべき情報

選定項目に係る環境要素の状況に関する情報または気象、水象その他の自然的状況もしくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報

イ 調査の基本的な手法

国、県および市町が有する文献その他の資料の入手、専門家等からの科学的知見の聴取、現地調査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、および解析する手法

ウ 調査地域

対象事業の実施により選定項目に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがある地域または土地の形状が変更される区域およびその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域

エ 調査地点

調査すべき情報の内容および特に環境影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点その他の調査に適切かつ効果的であると認められる地点

オ 調査に係る期間、時期または時間帯((5)および別表第8において「調査期間等」という。)

調査すべき情報の内容を踏まえ、調査に適切かつ効果的であると認められる期間、時期または時間帯

(2) (1)のイの調査の基本的な手法のうち、情報の収集、整理または解析について法令等により定められた手法がある環境要素に係る選定項目については、当該法令により定められた手法を踏まえ、適切な調査の基本的な手法を選定するものとする。

(3) (1)のオの調査に係る期間のうち、季節による変動を把握する必要がある調査については、これを適切に把握できるように、年間を通じた調査に係るものについては、必要に応じて観測結果の変動が少ないことが想定される時期に開始するように調査に係る期間を設定するものとする。

(4) (1)の手法の選定に当たっては、調査の実施に伴う環境への影響を回避し、または低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するよう留意するものとする。

(5) (1)の手法の選定に当たっては、調査により得られた情報が記載されていた文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、調査地域、調査地点および調査期間等の設定の根拠、調査の日時その他の当該情報の出自およびその妥当性を明らかにできるようにするものとする。この場合において、希少な動植物の生息または生育に関する情報については、必要に応じ公開に当たって種および場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のための配慮を行うものとする。

(6) (1)の手法の選定に当たっては、既存の長期間の観測結果が存在しており、かつ、現地調査を行う場合には、既存の観測結果と現地調査により得られた結果とが比較できるようにするものとする。

6 予測の手法

(1) 対象事業に係る環境影響評価の予測の手法の選定に当たっては、次のアからエまでに定める事項について、選定項目に係る環境要素に及ぶおそれがある環境影響の程度を把握する手法として、選定項目の特性、事業特性および地域特性を踏まえ、選定項目に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう選定するものとする。

ア 予測の基本的な手法

環境状況の変化または環境への負荷の量を、理論に基づく計算、模型による実験、事例の引用または解析その他の方法により、定量的な把握する手法(定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法)

イ 予測地域

調査地域のうちから適切に選定された地域

ウ 予測地点

選定項目の特性に応じて保全すべき対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点、特に環境影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象への環境影響を的確に把握できる地点その他の予測に適切かつ効果的であると認められる地点

エ 予測の対象とする時期、期間または時間帯(別表第8において「予測対象時期等」という。)

供用開始後の定常状態になる時期および環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)、工事の実施による環境影響が最大になる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期、期間または時間帯

(2) (1)のエの予測の対象とする時期については、工事が完了した後の土地もしくは工作物の供用開始後定常状態に至るまでに長期間を要する場合、予測の前提条件が予測の対象となる期間内で大きく変化する場合または対象事業に係る工事が完了する前の土地もしくは工作物について供用されることが予定されている場合にあっては、(1)のエの時期での予測に加え、中間的な時期での予測を行うものとする。

(3) (1)の手法の選定に当たっては、予測の基本的な手法の特徴およびその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件、予測で用いた原単位および係数その他の予測に関する事項について、選定項目の特性、事業特性および地域特性に照らし、それぞれの内容および妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるようにするものとする。なお、予測の前提となる条件の設定に当たっては、当該条件の経時的変動、季節的変動および経年的変化も踏まえ、環境影響が適切に予測されるよう留意するものとする。

(4) (1)の手法の選定に当たっては、対象事業以外の事業活動その他の地域の環境を変化させる要因によりもたらせる当該地域の将来の環境の状況(将来の環境の状況の推定が困難な場合および現在の環境の状況を勘案することがより適切な場合にあっては、現在の状況)を明らかにできるように整理し、これを勘案して予測が行われるようにするものとする。この場合において、当該地域の将来の環境の状況は、国、県または市町が有する情報を収集して推定するとともに、将来の環境の状況の推定に当たって、国、県または市町が実施する環境の保全に関する施策の効果を見込むときは、当該施策の内容を明らかにできるよう整理するものとする。

(5) (1)の手法の選定に当たっては、新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度および不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要なときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにするものとする。この場合において、必要に応じ予測の前提条件を変化させて得られるそれぞれの予測の結果のばらつきの程度により、予測の不確実性の程度を把握するものとする。

7 評価の手法

対象事業に係る環境影響評価の評価の手法の選定に当たっては、次に掲げる事項について留意するものとする。

(1) 調査および予測の結果ならびに第5の1による検討を行った場合においてはその結果を踏まえ、対象事業の実施により選定項目に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、自ら実行可能な範囲内でできる限り回避され、または低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを検討すること。この場合において、評価に係る根拠および検討の経緯を明らかにできるようにすること。

(2) 国、県または市町が、環境影響評価の項目に係る環境要素について、環境保全の観点から基準または目標を定めている場合は、当該基準または目標に照らすこととする考え方を明らかにしつつ、当該基準等と調査および予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討すること。この場合において、工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る環境基準が定められているものについては、当該環境基準と調査および予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討すること。

(3) 事業者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。

(一部改正〔平成22年告示400号・25年165号〕)

第6 環境の保全のための措置に関する指針

対象事業に係る環境影響評価のうち環境の保全のための措置の検討については、次の1から4までに定めるところにより行うものとする。

1 環境の保全のための措置の検討

(1) 対象事業に係る環境影響評価を行うに当たっては、環境影響がないと判断される場合および環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、次に掲げる事項を目的とした環境保全のための措置(以下「環境保全措置」という。)の検討を行うものとする。

ア 実行可能な範囲内で、環境影響をできる限り回避し、もしくは低減すること、または必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代償すること。

イ 当該環境影響に係る環境要素に関して、国、県または市町による環境の保全の観点からの施策によって示されている基準または目標の達成に努めること。

(2) (1)の環境保全措置の検討に当たっては、環境影響を回避し、または低減させる措置を検討し、その結果を踏まえ、必要に応じ、損なわれる環境の有する価値を代償するための措置(以下「代償措置」という。)を検討するものとする。

2 検討結果の検証

1の(1)の環境保全措置の検討を行ったときは、環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なよりよい技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、自ら実行可能な範囲内で対象事業に係る環境影響ができる限り回避され、または低減されているかどうかを検証するものとする。

3 検討結果の整理

環境保全措置の検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理するものとする。

(1) 環境保全措置の内容、実施主体、その他の環境保全措置の実施の方法

(2) 環境保全措置の効果および当該環境保全措置を講じた後の環境状況の変化ならびに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度

(3) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響

(4) 代償措置にあっては、環境影響を回避し、または低減させることが困難である理由

(5) 代償措置にあっては、損なわれる環境および当該環境保全措置により創出される環境に関し、それぞれの位置ならびに損なわれまたは創出される環境に係る環境要素の種類および内容

(6) 代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠および実施が可能と判断した根拠

(7) 環境保全措置の検討を段階的に行った場合には、それぞれの検討の段階における環境保全措置の具体的な内容。また、位置等に関する複数案のそれぞれの案ごとの選定事項についての環境影響の比較を行ったときは、当該位置等に関する複数案から対象事業に係る位置等の決定に至る過程でどのように環境影響が回避され、または低減されているかについての検討の内容

4 環境保全措置の実施に伴う環境の状況把握のための措置についての検討

(1) 次のアからエまでのいずれかに該当すると認められる場合には、条例第15条第6号のウに掲げる措置として行う事後調査の実施の必要性について検討し、その検討結果を明らかにするものとする。

ア 予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずることとする場合

イ 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずることとする場合

ウ 工事の実施中および土地または工作物の供用開始後において環境保全措置の内容をより詳細なものにする場合

エ 代償措置を講ずる場合であって、当該代償措置による効果の不確実性の程度および当該代償措置に係る知見の充実の程度を踏まえ、事後調査が必要であると認められる場合

(2) (1)により事後調査を実施することとしたときは、第7の例により事後調査の項目および手法の選定を行い、選定結果を取りまとめるものとする。この場合において、第7の3の(1)から(7)までに定める事項について、できる限り明らかにするものとする。

(一部改正〔平成22年告示400号・25年165号〕)

第7 事後調査の項目および手法を選定するための指針

対象事業に係る事後調査は、次の1から3までに定めるところにより、項目および手法を選定して行うものとする。

1 事後調査の項目

事後調査の項目の選定は、第6の4の(1)のアからエまでの場合に該当することにより検討した事後調査の必要性、事業特性および地域特性に応じ適切なものとなるよう選定するものとする。

2 事後調査の手法

事後調査の手法の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 1で選定した事後調査の項目の特性、事業特性および地域特性に応じ適切な手法を選定するとともに、事後調査の結果と環境影響評価との比較検討が可能となるようにすること。

(2) 事後調査の実施に伴う環境への影響を回避し、または低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定すること。

(3) 事後調査の地域、地点、期間および時期については、事業特性および調査項目の特性を踏まえて、対象事業に係る工事の実施もしくは土地または工作物の存在および供用に伴う環境の状況の変化を適切に把握できる地域、地点、期間または時期を選定すること。

(4) 事後調査の期間については、原則として工事の実施期間および土地または工作物の供用開始後1年から3年までの適切な期間を選定すること。

3 選定結果の取りまとめ

1および2により項目および手法の選定を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにするものとする。

(1) 事後調査を行うこととした理由

(2) 事後調査の項目および手法

(3) 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応方針

(4) 事後調査の結果の公表の方法

(5) 県、市町その他の事業者以外の者(以下この(5)において「県等」という。)が把握する環境の状況に関する情報を活用しようとする場合における当該県等との協力または当該県等への要請の方法および内容

(6) 事業者以外の者が事後調査の実施主体となる場合にあっては、当該実施主体の氏名(法人にあっては、名称および代表者の氏名)ならびに当該実施主体との協力または当該実施主体への要請の方法および内容

(7) 工事の期間が長期間にわたることその他特別な事情により事後調査の手法に関する事項の一部が選定できない場合は、その理由および対応方針

(一部改正〔平成22年告示400号・25年165号〕)

第8 配慮書の記載方法

計画段階環境配慮書の記載は、次の1および2に定めるところにより行うものとする。

1 配慮書の構成

配慮書は、原則として次の構成により記載するものとする。

(1) 第一種事業を実施しようとする者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 第一種事業の名称

(3) 第一種事業の目的および内容

ア 第一種事業の種類

イ 第一種事業の目的

ウ 第一種事業の規模

エ その他の内容(別表第2に掲げる情報)

(4) 事業実施想定区域およびその周囲の概況(別表第3に掲げる情報)

ア 自然的状況

イ 社会的状況

(5) 第一種事業に係る計画段階配慮事項および計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測および評価の手法

ア 計画段階配慮事項の選定事項

イ 計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測および評価の手法

(6) 配慮書の案または配慮書について一般の意見を求めた場合には、当該意見の概要および当該意見に対する第一種事業を実施しようとする者の見解

2 記載に当たっての留意事項

(1) 1の(3)に掲げる事項の記載に当たっては、当該事項に関する第一種事業の背景、経緯および必要性をできる限り明らかにするものとする。

(2) 1の(3)のエおよび1の(4)の事項は、それらの概要を平面図上に記載できるものについては、適切な縮尺の平面図上に明らかにするものとする。

(3) 1の(5)のアの事項は、計画段階配慮事項として選定した理由および別記様式により整理した選定の結果を併せて記載するものとする。

(4) 1の(5)のイの事項は、手法の選定の理由を併せて記載するものとする。

(5) 1の(5)の選定に当たって、専門家等の助言を受けたときは、その内容および当該専門家等の専門分野を併せて明らかにしなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めるものとする。

(6) 記載に当たっては、明快な文書表現とするよう努めるとともに、できる限り視覚的な表現方法を用いて理解しやすい内容とするとともに、専門用語等には必要に応じ用語解説を記載するものとする。

(7) 文献その他の資料により得た情報については、当該情報が記載されている資料の名称ならびに当該資料の作成者および作成時期を明らかにするとともに、当該情報が基礎としている調査の方法についても可能な限り具体的に記載するものとする。

(8) 2以上の第一種事業または第一種事業と関連事業とを併せて記載した場合にあっては、その旨を明らかにするものとする。

(追加〔平成25年告示165号〕)

第9 方法書の記載方法

対象事業に係る方法書の記載は、次の1および2に定めるところにより行うものとする。

1 方法書の構成

方法書は、原則として次の構成により記載するものとする。

(1) 事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称

(3) 対象事業の種類、目的および内容

ア 対象事業の種類

イ 対象事業の目的

ウ 対象事業の規模

エ その他の内容(別表第2に掲げる情報)

(4) 対象事業実施区域およびその周囲の概況(別表第3に掲げる情報)

ア 自然的状況

イ 社会的状況

(5) 計画段階配慮事項ごとに調査、予測および評価の結果をとりまとめたもの

(6) 配慮書に対する知事の意見および当該意見に対する事業者の見解

(7) 対象事業に係る環境影響評価の項目ならびに調査、予測および評価の手法

ア 環境影響評価の項目

イ 調査、予測および評価の手法

(8) 配慮書の案または配慮書について一般の意見を求めた場合には、当該意見の概要および当該意見に対する事業者の見解

2 記載に当たっての留意事項

(1) 1の(3)に掲げる事項の記載に当たっては、当該事項に関する対象事業の背景、経緯および必要性をできる限り明らかにするものとする。

(2) 1の(3)のエおよび1の(4)の事項は、それらの概要を平面図上に記載できるものについては、適切な縮尺の平面図上に明らかにするものとする。

(3) 1の(5)のアの事項は、項目として選定した理由および別記様式により整理した選定の結果を併せて記載するものとする。

(4) 1の(5)のイの事項は、手法の選定の理由を併せて記載するものとする。

(5) 1の(5)の選定に当たって、専門家等の助言を受けたときは、その内容および当該専門家等の専門分野を併せて明らかにしなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めるものとする。

(6) 記載に当たっては、明快な文書表現とするよう努めるとともに、できる限り視覚的な表現方法を用いて理解しやすい内容とするとともに、専門用語等には必要に応じ用語解説を記載するものとする。

(7) 文献その他の資料により得た情報については、当該情報が記載されている資料の名称ならびに当該資料の作成者および作成時期を明らかにするとともに、当該情報が基礎としている調査の方法についても可能な限り具体的に記載するものとする。

(8) 2以上の対象事業または対象事業と関連事業を併せて記載した場合にあっては、その旨を明らかにするものとする。

(一部改正〔平成22年告示400号・25年165号〕)

第10 準備書の記載方法

対象事業に係る準備書の記載は、次の1および2に定めるところにより行うものとする。

1 準備書の構成

準備書は、原則として次の構成により記載するものとする。

(1) 第9の1の(1)から(4)までに掲げる事項

(2) 方法書に対する環境の保全の見地からの意見を有する者の意見の概要および当該意見に対する事業者の見解

(3) 方法書に対する知事の意見および当該意見に対する事業者の見解

(4) 対象事業に係る環境影響評価の項目ならびに調査、予測および評価の手法

ア 環境影響評価の項目

イ 調査、予測および評価の手法

(5) 調査、予測および評価の結果

(6) 環境保全措置の内容

(7) 第6の4による事後調査の内容

(8) 総合評価

(9) 環境影響評価の全部または一部を他の者に委託して行ったときは、その者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

2 記載に当たっての留意事項

準備書の記載に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 第9の2に定める事項

(2) 1の(5)の事項の記載に当たっては、第5の5の(5)、第5の6の(3)および第5の6の(5)において明らかにできるようにするものとされた事項、第5の5の(6)において比較できるようにするものとされた事項、第5の6の(4)において明らかにできるように整理するものとされた事項ならびに第5の7の(1)から(3)までにおいて明らかにできるようにすることとされた事項の概要を併せて記載するものとする。

(3) 1の(6)の事項の記載に当たっては、第6の1の規定による検討の状況、第6の2の規定による検証の結果、第6の3の(1)から(6)までの事項および第6の3の(7)の規定による具体的な内容を記載するものとする。

(4) 1の(7)の事項の記載に当たっては、第6の4の(2)の規定により明らかにされた事項を記載するものとする。

(5) 1の(8)の事項は、選定項目ごとの調査、予測および評価の結果ならびに環境保全措置の検討結果等の概要の一覧を表に取りまとめたものについても明らかにするものとする。

(一部改正〔平成22年告示400号・25年165号〕)

第11 評価書の記載方法

対象事業に係る評価書の記載は、次の1および2に定めるところにより行うものとする。

1 評価書の構成

評価書は、原則として次の構成により記載するものとする。

(1) 第10の1の(1)から(9)までに掲げる事項

(2) 準備書に対する環境の保全の見地からの意見を有する者の意見の概要および当該意見に対する事業者の見解

(3) 準備書に対する知事の意見および当該意見に対する事業者の見解

2 記載に当たっての留意事項

評価書の記載に当たっては、第10の2に定める事項に留意するものとする。

(一部改正〔平成22年告示400号・25年165号〕)

第12 事後調査計画書の記載方法

対象事業に係る事後調査計画書の記載は、次の1および2に定めるところにより行うものとする。

1 事後調査計画書の構成

事後調査計画書は、原則として次の構成で作成するものとする。

(1) 事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称

(3) 事後調査の項目

(4) 事後調査の手法

(5) 事後調査報告書の提出時期

(6) 工事の期間が長期間にわたることその他特別な事情により事後調査の手法に関する事項の一部が選定できない場合にあっては、その理由および対応方針

2 記載に当たっての留意事項

1の(4)の記載に当たっては、選定した理由についても明らかにするとともに、調査の地域および地点を適切な縮尺の平面図上に明らかにするものとする。

(一部改正〔平成25年告示165号〕)

第13 事後調査報告書の記載方法

対象事業に係る事後調査報告書の記載は、次の1および2に定めるところにより行うものとする。

1 事後調査報告書の構成

事後調査報告書は、原則として次の構成で作成するものとする。

(1) 事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称

(3) 対象事業の実施状況

(4) 事後調査の結果

(5) 事後調査の結果に対する事業者の見解

(6) 事後調査の結果を踏まえ環境の保全のための措置を講ずる場合または講じた場合にあっては、その措置の内容

2 記載に当たっての留意事項

(1) 1の(4)の記載に当たっては、環境影響評価の結果との比較についても記載するものとする。

(2) 1の(6)の記載に当たっては、検討の経緯についても記載するものとする。

(一部改正〔平成25年告示165号〕)

改正文(平成13年告示第11号)抄

平成13年1月6日から施行する。

改正文(平成22年告示第400号)抄

平成22年7月16日から施行する。

改正文(平成24年告示第429号)抄

平成24年10月1日から施行する。

改正文(平成25年告示第165号)抄

平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2関係)

(一部改正〔平成22年告示400号〕)

環境影響評価の対象とする環境要素

環境要素の区分 | 細区分 | ||

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持 | 大気環境 | 大気質 | 硫黄酸化物 窒素酸化物 粉じん等 石炭粉じん ダイオキシン類 その他の有害物質 |

騒音および振動 | 騒音 振動 低周波音 | ||

悪臭 | 悪臭 | ||

水環境 | 水質 | 化学的酸素要求量等 土砂による水の濁り ダイオキシン類 有害物質 水温 | |

水底の底質 | ダイオキシン類 水底の堆積状況等 | ||

地下水 | 地下水の水質 地下水の水位・流れ | ||

その他 | 富栄養化 流向および流速 | ||

土壌環境およびその他の環境 | 土壌 | 土壌汚染 | |

地盤 | 地盤沈下 | ||

地形および地質 | 重要な地形および地質ならびに特異な自然現象 | ||

その他 | 日照阻害 | ||

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全 | 動物 | 重要な種および注目すべき生息地 | |

植物 | 重要な種および重要な群落 | ||

生態系 | 地域を特徴づける生態系 | ||

人と自然との豊かな触れ合いの確保 | 景観 | 主要な眺望点および景観資源ならびに主要な眺望景観 | |

人と自然との触れ合いの活動の場 | 主要な人と自然との触れ合いの活動の場 | ||

環境への負荷 | 廃棄物等 | 廃棄物 建設工事に伴う副産物 | |

温室効果ガス等 | 二酸化炭素 その他の温室効果ガス | ||

備考

1 「粉じん等」とは、粉じん、ばいじんおよび自動車の運行または建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

2 「その他の有害物質」とは、大気汚染防止法施行令第1条に規定する有害物質(窒素酸化物を除く。)および同施行令附則第3項に規定する指定物質等をいう。

3 「化学的酸素要求量等」とは、水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)第3条第1項に規定する項目をいう。

4 「有害物質」とは、水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)の別表1の物質およびゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針について(平成2年環境庁水質保全局長通知)の別表の農薬等をいう。

5 「水底の堆積状況等」とは、水底の泥土等の堆積状況その他の泥土等の状況をいう。

6 「地下水の水質」とは、地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号)の別表の物質および塩素イオン等をいう。

7 「土壌汚染」とは、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)の別表の物質およびダイオキシン類による土壌汚染をいう。

8 「重要な地形および地質」、「重要な種」、「重要な種および重要な群落」とは、それぞれ学術上または希少性の観点から重要であるものをいう。

9 「特異な自然現象」とは、湧泉、雪渓その他地域特有の自然現象をいう。

10 「注目すべき生息地」とは、学術上または希少性の観点から重要であること、地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

11 「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している眺望する場所をいう。

12 「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する景観をいう。

13 「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

14 「その他の温室効果ガス」とは、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第3項に規定する物質(二酸化炭素を除く。)をいう。

別表第2(第4、第5、第8、第9関係)

(一部改正〔平成22年告示400号・25年165号〕)

第一種事業特性または事業特性に関する情報

項目 | 内容 |

事業実施区域 | 事業が実施される区域の位置 |

環境影響の範囲 | 環境影響を受けるおそれがあると認められる地域の範囲 |

工事着手予定 | 工事着手予定年月 |

供用開始予定 | 供用開始予定年月 |

計画人口・交通量 | 計画利用者数、計画交通量等 |

土地利用計画 | 施設用途別面積、現況地目別面積等 |

造成計画 | 伐採の区域・面積、切盛土の区域・面積・土量、切盛土施工計画等 |

施設計画 | 工作物等の種類・配置・規模・構造、施設運用計画等 |

道路計画 | 工事用道路、アクセス道路の位置・交通量等 |

取水計画 | 水源別取水量、用途別計画給水量等 |

排水計画 | 雨水の集水区域、計画排水量、排水施設の種類、放流河川等 |

燃料・原料使用計画 | 燃料および主要な原料の種類・使用量、燃料の消費施設の種類・規模等 |

工事計画 | 工事工法、使用機材・資材、工事工程計画等 |

別表第3(第4、第5、第8、第9関係)

(一部改正〔平成22年告示400号・25年165号〕)

事業想定区域地域特性または地域特性に関する情報

項目 | 内容 | |

自然的状況 | 気象 | 風向、風速、気温、降水量等 |

大気環境 | 大気質、騒音、振動等の現況(環境基準の確保の状況を含む。) | |

水象(河川、湖沼、海域、地下水) | 地理的分布、流域区分、地下水位等 | |

水環境 | 水質、水底の底質、流量等の現況(環境基準の確保の状況を含む。) | |

土壌、地盤、地形および地質 | 土壌および地盤の状況(環境基準の確保の状況を含む。)、地形分類、表層地質、特異な地形・地質の状況等 | |

植物および動物 | 動物相・植物相の状況、重要な種の分布およびその生息・生育状況、注目すべき生息地および重要な群落の分布状況等 | |

景観 | 自然公園、名勝等すぐれた景観資源の分布および利用状況等 | |

自然との触れ合いの活動の場 | 野外レクリエーション地、公園、人と自然との触れ合いの活動の場等の分布および利用状況等 | |

社会的状況 | 人口 | 人口分布(人口、集落、世帯数、人口動態等) |

産業 | 産業構造(就業人口、出荷額等) | |

交通 | 交通施設の分布、交通量、鉄道・空港・港湾の利用状況等 | |

土地利用 | 土地利用状況、用途地域、住宅の配置等 | |

水利用(地下水を含む。) | 上水・工業用水・農業用水の利水状況、漁業・港湾区域の設定状況、漁業権の設定状況等 | |

環境の保全についての配慮が特に必要な施設 | 学校、病院、福祉施設等の分布状況等 | |

文化財 | 史跡、名勝、天然記念物等の指定・分布状況、埋蔵文化財包蔵地の状況等 | |

関係法令等による指定、規制 | 環境基準の類型指定状況、公害防止に係る地域の指定状況・規制基準、自然環境保全に係る地域の指定状況、資源等の保護・保存に係る地域の指定状況等 | |

その他 | 上・下水道整備状況、各種開発計画の状況、地域の環境基本計画等における環境に係る方針その他の環境の保全に関する施策の内容等 | |

別表第4(第4、第5関係)

(一部改正〔平成25年告示165号〕)

工事の実施に伴う計画段階影響要因または影響要因

建設機械の稼働 資材等の運搬に用いる車両の運行 切土・盛土・造成工事 掘削工事 埋立工事 浚渫工事 薬液注入工法による地盤改良工事 発破工事 コンクリート工事 護岸・堤防・水門等の建設 既存工作物の除去 土砂・岩石の採取 工事施工ヤード・工事用道路の設置 土捨場の設置 |

別表第5(第4、第5関係)

(一部改正〔平成22年告示400号・24年429号・25年165号〕)

土地または工作物の存在および供用に伴う計画段階影響要因または影響要因

事業の種類 | 計画段階影響要因または影響要因 |

道路 | 道路(地表式または堀割式)の存在 道路(嵩上式)の存在 自動車の走行 休憩所の供用 |

林道 | 林道の存在 自動車の走行 |

ダム | ダムの堤体の存在 原石山の跡地の存在 道路の存在 建設発生土処理場の跡地の存在 ダムの供用および貯水池の存在 |

堰 | 堰および護岸の存在 堰の供用および湛水区域の存在 |

湖沼水位調整施設 | 堤防および水門の存在 施設の操作により露出する水底の存在 水門の供用 |

放水路 | 放水路の存在および供用 |

鉄道 | 鉄道施設(地表式または堀割式)の存在 鉄道施設(嵩上式)の存在 駅舎の存在および供用 列車の走行(地下を走行する場合を除く。) 列車の走行(地下を走行する場合に限る。) |

飛行場 | 飛行場の存在 航空機の運行 飛行場の施設の供用 |

水力発電所 | 地形改変および施設の存在 貯水池の存在 河水の取水 |

火力発電所・原子力発電所 | 地形改変および施設の存在 施設の稼働 資材等の搬出入 廃棄物の発生 |

地熱発電所 | 地形改変および施設の存在 施設の稼動 廃棄物の発生 |

風力発電所 | 地形改変および施設の存在 施設の稼動 |

公有水面埋立・干拓 | 埋立地または干拓地の存在 |

土地区画整理事業 | 敷地の存在 構造物の存在 |

流通業務用地造成 | 敷地の存在 構造物の存在 製品の運搬その他の車両の運行 |

住宅用地造成 | 敷地の存在 構造物の存在 人の居住 |

工業用地造成 | 敷地の存在 構造物の存在 工場の稼働 |

廃棄物最終処分場 | 最終処分場の存在 廃棄物の埋立て |

廃棄物焼却施設 | 敷地の存在 施設の存在 施設の稼働 |

し尿処理施設 | 敷地の存在 施設の存在 施設の稼働 |

工場・事業場 | 敷地の存在 構造物の存在 工場の稼働 |

レクリエーション施設 | 敷地の存在 施設の存在 施設の供用 施設利用車両の走行 |

自然公園事業 | 敷地の存在 施設の存在 施設の供用 施設利用車両の走行 |

農用地造成 | 農用地の存在 |

土石採取 | 土石採取場の存在 土石採取場の稼働 |

(全部改正〔平成22年告示400号〕、一部改正〔平成25年告示165号〕)

(全部改正〔平成22年告示400号〕、一部改正〔平成24年告示429号・25年165号〕)

別表第8(第5関係)

(全部改正〔平成22年告示400号〕、一部改正〔平成25年告示165号〕)

調査および予測の参考手法

(その1)

調査の手法 | 予測の手法 | |||||||

調査すべき情報 | 調査の基本的な手法 | 調査地域および調査地点 | 調査期間等 | 予測の基本的な手法 | 予測地域および予測地点 | 予測対象時期等 | ||

大気質 | 対象事業実施区域およびその周辺における大気質について把握する。 また、他の発生源の状況、気象、地形その他の予測および評価に必要な情報についても把握する。 | 既存文献等を収集し、整理し、必要に応じて現地調査を行う。 大気質の測定方法は、以下に定める方法等とする。 ・「大気の汚染に係る環境基準について」(昭和48年環境庁告示第25号) ・「二酸化窒素に係る環境基準について」(昭和53年環境庁告示第38号) ・「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」(平成9年環境庁告示第4号) ・「有害大気汚染物質モニタリング指針について」(平成9年環境庁大気保全局長通知) ・「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について」(平成11年環境庁告示第68号) 気象の測定方法は、以下に定める方法等とする。 ・「地上気象観測指針」(平成14年気象庁) ・「高層気象観測指針」(平成7年気象庁) | 調査地域は、対象事業の実施により大気質による影響が及ぶおそれのある地域とし、類似事例または簡易な拡散式による試算により推定し設定する。 調査地点は、調査地域の範囲内において、大気質の変化を適切かつ効果的に把握できる地点とする。 なお、この場合、地形、その他の発生源、住宅密集度等を考慮する。 | 調査期間は、原則として1年以上にわたる大気質の状況を把握できるよう設定する。 調査時期は、年間の変動等を考慮して設定する。 | 大気質の環境濃度について、次の予測方法またはこれらと同等の信頼性を有する方法により定量的に予測する。 ・プルームモデル ・パフモデル ・JEAモデル | 予測地域は、調査地域のうちから適切に選定する。 予測地点は、大気質の拡散の特性を踏まえ、予測地域における大気質に係る環境影響を的確に把握できる地点を設定する。 | 工事中にあっては、大気質に係る環境影響が最大になる時期を設定する。 供用時にあっては、定常状態であり、適切に予測できる時期を設定する。 | |

騒音および振動 | 騒音 | 対象事業実施区域およびその周辺における騒音レベルについて把握する。 また、他の発生源の状況、気象その他の予測および評価に必要な情報についても把握する。 | 既存文献等を収集し、整理し、必要に応じて現地調査を行う。 騒音の測定方法は、以下に定める方法等とする。 ・「騒音に係る環境基準について」(平成10年環境庁告示第64号) ・「航空機騒音に係る環境基準について」(昭和48年環境庁告示第154号) ・「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」(昭和50年環境庁告示第46号) ・「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針について」(平成7年環境庁大気保全局長通知) ・「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準」(昭和43年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示第1号) ・「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」(昭和43年厚生省・建設省告示第1号) 気象の測定方法は、「地上気象観測指針」に定める方法等とする。 | 調査地域は、対象事業の実施により騒音による影響が及ぶおそれのある地域とし、類似事例または試算により推定し設定する。 調査地点は、調査地域の範囲内において、騒音レベルの変化を適切かつ効果的に把握できる地点とする。 なお、この場合、学校・病院等の環境配慮施設、その他の発生源、住宅密集度等を考慮する。 | 調査期間は、原則として年間の変動を把握できるよう設定する。 調査時期および時間帯は、発生源の特性、時間の区分、交通量の変動、季節等を考慮して設定する。 | 騒音レベルについて、次の予測方法またはこれらと同等の信頼性を有する方法により定量的に予測する。 ・数理解析モデル(日本音響学会式、理論伝播式等) | 予測地域は、調査地域のうちから適切に選定する。 予測地点は、騒音の伝搬の特性を踏まえ、予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点を設定する。 | 工事中にあっては、騒音に係る環境影響が最大になる時期を設定する。 供用時にあっては、定常状態であり、適切に予測できる時期を設定する。 |

振動 | 対象事業実施区域およびその周辺における振動レベルについて把握する。 また、他の発生源の状況、地盤の状況その他の予測および評価に必要な情報についても把握する。 | 既存文献等を収集し、整理し、必要に応じて現地調査を行う。 振動の測定方法は、以下に定める方法等とする。 ・「振動規制法施行規則」(昭和51年総理府令第58号) ・「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について」(昭和51年環境庁長官勧告) ・「特定工場等において発生する振動の規制に関する基準」(昭和51年環境庁告示第90号) | 調査地域は、対象事業の実施により振動による影響が及ぶおそれのある地域とし、類似事例または試算により推定し設定する。 調査地点は、調査地域の範囲内において、振動レベルの変化を適切かつ効果的に把握できる地点とする。 なお、この場合、学校・病院等の環境配慮施設、その他の発生源、地盤の状況、住宅密集度等を考慮する。 | 調査期間は、原則として年間の変動を把握できるよう設定する。 調査時期および時間帯は、発生源の特性、時間の区分、交通量の変動等を考慮して設定する。 | 振動レベルについて、次の予測方法またはこれらと同等の信頼性を有する方法により定量的に予測する。 ・数理解析モデル(建設省土木研究所提案式、距離減衰理論式等) | 予測地域は、調査地域のうちから適切に選定する。 予測地点は、振動の伝搬の特性を踏まえ、予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地点を設定する。 | 工事中にあっては、振動に係る環境影響が最大になる時期を設定する。 供用時にあっては、定常状態であり、適切に予測できる時期を設定する。 | |

(その2)

調査の手法 | 予測の手法 | |||||||

調査すべき情報 | 調査の基本的な手法 | 調査地域および調査地点 | 調査期間等 | 予測の基本的な手法 | 予測地域および予測地点 | 予測対象時期等 | ||

騒音および振動 | 低周波音 | 対象事業実施区域およびその周辺における低周波音圧レベルについて把握する。 また、他の発生源の状況、地表の状況その他の予測および評価に必要な情報についても把握する。 | 既存文献等を収集し、整理し、必要に応じて現地調査を行う。 測定方法は、「低周波音の測定方法に関するマニュアル」(平成12年環境庁)に定める方法等とする。 | 調査地域は、対象事業の実施により低周波音による影響が及ぶおそれのある地域とし、類似事例または試算により推定し設定する。 調査地点は、調査地域の範囲内において低周波音圧レベルの変化を適切かつ効果的に把握できる地点とする。 なお、この場合、学校・病院等の環境配慮施設、その他の発生源、住宅密集度等を考慮する。 | 調査期間、時期および時間帯は、発生源の特性を踏まえて設定する。 | 低周波音圧レベルについて、次の予測方法またはこれらと同等の信頼性を有する方法により予測する。 ・数理解析モデル(理論伝播式等) ・類似事例との対比による解析 | 予測地域は、調査地域のうちから適切に選定する。 予測地点は、低周波音の伝搬の特性を踏まえ、予測地域における低周波音に係る環境影響を的確に把握できる地点を設定する。 | 工事中にあっては、低周波音に係る環境影響が最大になる時期を設定する。 供用時にあっては、定常状態であり、適切に予測できる時期を設定する。 |

悪臭 | 対象事業実施区域およびその周辺における悪臭について、特定悪臭物質(悪臭防止法施行令第1条)の濃度または臭気指数の状況について把握する。 また、他の発生源の状況、気象、地形その他の予測および評価に必要な情報についても把握する。 | 既存文献等を収集し、整理し、必要に応じて現地調査を行う。 悪臭の測定方法は、以下に定める方法等とする。 ・「特定悪臭物質の測定の方法」(昭和47年環境庁告示第9号) ・「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法」(平成7年環境庁告示第63号) 気象の測定方法は、以下に定める方法等とする。 ・「地上気象観測指針」 ・「高層気象観測指針」 | 調査地域は、対象事業の実施により悪臭による影響が及ぶおそれのある地域とし、類似事例または簡易な拡散式による試算により推定し設定する。 調査地点は、調査地域の範囲内において、悪臭の状況の変化を適切かつ効果的に把握できる地点とする。 なお、この場合、学校・病院等の環境配慮施設、その他の発生源、住宅密集度等を考慮する。 | 調査期間は、原則として年間の変動を把握できるよう設定する。 調査時期は、発生源の特性、季節等を考慮して設定する。 | 特定悪臭物質の濃度については、次の予測方法またはこれらと同等の信頼性を有する方法により定量的に予測する。 ・プルームモデル ・パフモデル 臭気指数については、類似事例との対比等により予測する。 | 予測地域は、調査地域のうちから適切に選定する。 予測地点は、悪臭物質の拡散の特性を踏まえ、予測地域における悪臭に係る環境影響を的確に把握できる地点を設定する。 | 工事中にあっては、悪臭に係る環境影響が最大になる時期を設定する。 供用時にあっては、定常状態であり、適切に予測できる時期を設定する。 | |

水質 | 対象事業実施区域およびその周辺における海域、河川等の水質について把握する。 また、他の発生源の状況、水象その他の予測および評価に必要な情報についても把握する。 | 既存文献等を収集し、整理し、必要に応じて現地調査を行う。 水質の測定方法は、以下に定める方法等とする。 ・「水質汚濁に係る環境基準について」 ・「水質汚濁防止法施行規則第6条の2の規定に基づく環境大臣が定める検定方法」(平成元年環境庁告示第39号) ・「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針について」 ・「水質調査方法」(昭和46年環境庁水質保全局通知) ・「薬液注入工法による建設工事の施行に関する暫定指針について」(昭和49年建設事務次官通知) ・「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について」 水象については、以下に定める方法等により把握する。 ・「海洋観測指針(日本海洋学会・気象庁編)」 ・「水理公式集(土木学会)」 | 調査地域は、対象事業の実施により水質への影響が及ぶおそれのある地域とし、類似事例または簡易な拡散式による試算により推定し設定する。 調査地点は、調査地域の範囲内において、水質の変化を適切かつ効果的に把握できる地点とする。 なお、この場合、利水地点等を考慮する。 | 調査期間は、原則として1年以上にわたる水質の状況を把握できるよう設定する。 調査時期は、渇水時、豊水時等の年間の変動を考慮して設定する。 | 水質について、次の予測方法またはこれらと同等の信頼性を有する方法により定量的に予測する。 ・数理モデルによるシミュレーション ・ジョセフ・センドナー式 ・ストリーター・ヘルプス式 ・大久保・プリチャード式 ・岩井・井上式 ・ボックスモデル ・物質収支式 | 予測地域は、調査地域のうちから適切に選定する。 予測地点は、水域の特性等を踏まえ、予測地域における水質に係る環境影響を的確に把握できる地点を設定する。 | 工事中にあっては、水質に係る環境影響が最大になる時期を設定する。 供用時にあっては、定常状態であり、適切に予測できる時期を設定する。 | |

水底の底質 | 対象事業実施区域およびその周辺における海域、河川等の水底の底質に含まれるダイオキシン類の濃度および底泥の堆積状況等について把握する。 また、水象その他の予測および評価に必要な情報についても把握する。 | 既存文献等を収集し、整理し、必要に応じて現地調査を行う。 ダイオキシン類の測定方法は、「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について」に定める方法等とする。 水象については、以下に定める方法等により把握する。 ・「海洋観測指針(日本海洋学会・気象庁編)」 ・「水理公式集(土木学会)」 | 調査地域は、対象事業の実施により水底の泥土等への影響が及ぶおそれのある地域とし、類似事例により推定し設定する。 調査地点は、調査地域の範囲内において、水底の泥土等の変化を適切かつ効果的に把握できる地点とする。 | 調査期間は、流況変動が少なく流れの安定している時期または水底の堆積物の安定している時期を中心に設定する。 調査時期は、水底の泥土等の状況を適切かつ効果的に把握できるよう設定する。 | 水底の泥土等の状況について、類似事例との対比または堆積物の移動に関する解析等により予測する。 | 予測地域は、調査地域のうちから適切に選定する。 予測地点は、水域の特性等を踏まえ、予測地域における水底の泥土等に係る環境影響を的確に把握できる地点を設定する。 | 工事中にあっては、水底の泥土等に係る環境影響が最大になる時期を設定する。 供用時にあっては、定常状態であり、適切に予測できる時期を設定する。 | |

(その3)

調査の手法 | 予測の手法 | |||||||

調査すべき情報 | 調査の基本的な手法 | 調査地域および調査地点 | 調査期間等 | 予測の基本的な手法 | 予測地域および予測地点 | 予測対象時期等 | ||

地下水 | 対象事業実施区域およびその周辺における地下水の水質および水位・流れについて把握する。 また、地質その他の予測および評価に必要な情報についても把握する。 | 既存文献等を収集し、整理し、必要に応じて現地調査を行う。 水質の測定方法は、以下に定める方法等とする。 ・「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」 ・「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について」 ・「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針について」 ・「地下水質調査方法」(平成元年環境庁水質保全局長通知) ・「薬液注入工法による建設工事の施行に関する暫定指針について」 | 調査地域は、対象事業の実施により地下水の水質および水位・流れへの影響が及ぶおそれのある地域とし、地質の特性等を踏まえて設定する。 調査地点は、調査地域の範囲内において、地下水の水質および水位・流れの変化を適切かつ効果的に把握できる地点とする。 | 調査期間は、降雨の季節的変動等を考慮し、年間の地下水の水質および水位・流れの状況を適切かつ効果的に把握できるよう設定する。 調査時期は、渇水時、豊水時等の年間の変動を考慮して設定する。 | 地下水の水質および水位・流れについて、類似事例の対比等により予測する。 | 予測地域は、調査地域のうちから適切に選定する。 予測地点は、地質の特性等を踏まえ、予測地域における地下水に係る環境影響を的確に把握できる地点を設定する。 | 工事中にあっては、地下水に係る環境影響が最大になる時期を設定する。 供用時にあっては、定常状態であり、適切に予測できる時期を設定する。 | |

水環境に係るその他 | 富栄養化 | 湖沼、海域への全窒素および全燐の流入量または流出量の状況について把握する。 また、他の発生源の状況、水象その他の富栄養化の予測および評価に必要な情報についても把握する。 | 既存文献等を収集し、整理し、必要に応じて現地調査を行う。 全窒素および全燐の測定方法は、「水質汚濁に係る環境基準について」に定める方法等とする。 水象については、以下に定める方法等により把握する。 ・「海洋観測指針(日本海洋学会・気象庁編)」 ・「水理公式集(土木学会)」 | 調査地域は、対象事業の実施により富栄養化に係る影響が及ぶおそれのある地域および流域を考慮した上流の地域を設定する。 | 流域の特性および富栄養化の特性を踏まえ、適切かつ効果的に把握できる期間および時期を設定する。 | 富栄養化の状況について、物質循環を考慮した数理モデルによるシミュレーションまたはこれと同等の信頼性を有する方法により予測する。 | 予測地域は、調査地域のうちから、流域の特性および富栄養化の特性を踏まえ、富栄養化に係る環境影響を的確に把握できる地域を選定する。 | 施設の供用が定常状態であり、適切に予測できる時期を設定する。 |

流向および流速・流れ | 対象事業実施区域周辺の海域における流況の状況について把握する。 | 既存文献等を収集し、整理し、必要に応じて現地調査を行う。 測定方法は、以下に定める方法等とする。 ・「海洋観測指針(日本海洋学会・気象庁編)」 ・「水理公式集(土木学会)」 | 調査地域は、流況の特性を踏まえ、流向および流速に係る影響が及ぶおそれのある地域とし、類似事例または簡易な数理計算により推定し設定する。 | 調査期間は、原則として年間の変動を把握できるよう設定する。 調査時期および時間帯は流況の特性を踏まえて設定する。 | 流向および流速について、数理モデルによるシミュレーションまたはこれと同等の信頼性を有する方法により予測する。 | 予測地域は、調査地域のうちから、流況の特性を踏まえ、流向および流速に係る環境影響を的確に把握できる地域を選定する。 | 施設の供用が定常状態であり、適切に予測できる時期を設定する。 | |

土壌 | 対象事業実施区域およびその周辺における土壌汚染について、事業特性および地域特性を勘案して土壌の汚染に係る項目を選定し、把握する。 また、土地の履歴その他の予測および評価に必要な情報についても把握する。 | 既存文献等を収集し、整理し、必要に応じて現地調査を行う。 測定方法は、以下に定める方法等とする。 ・「土壌の汚染に係る環境基準について」 ・「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について」 | 調査地域は、対象事業の実施により土壌への影響が及ぶおそれのある地域とする。 調査地点は、調査地域の土壌汚染の状況を適切かつ効果的に把握できる地点とする。 | 調査時期は、土壌汚染の状況を適切かつ効果的に把握できるよう設定する。 | 土壌中の汚染物質の濃度および汚染の範囲について、類似事例との対比等により予測する。 | 予測地域は、調査地域のうちから適切に選定する。 予測地点は、予測地域における土壌に係る環境影響を的確に把握できる地点を設定する。 | 汚染物質の特性を踏まえ、土壌に係る環境影響を的確に把握できる時期を設定する。 | |

地盤 | 対象事業実施区域およびその周辺における地盤沈下の状況について把握する。 また、地下水の水位、地下水の利用状況、地盤の状況その他の予測および評価に必要な情報についても把握する。 | 既存文献等を収集し、整理し、必要に応じて現地調査を行う。 調査方法は、水準測量、ボーリング調査および物理探査等による方法とする。 | 調査地域は、対象事業実施区域およびその周辺とし、類似事例等を参考に想定し設定する。 | 調査期間は、地盤沈下の状況を適切に把握できる期間とし、極力長期間にわたる情報の収集に努める。 | 地盤沈下の範囲および沈下量について、次の予測方法またはこれらと同等の信頼性を有する方法により予測する。 この場合、多数の手法を併用し、それらを比較検討のうえ総合的に判断する。 ・数理モデルによるシミュレーション ・圧密沈下理論式 ・ダルシーの法則による安全揚水量計算 ・地盤等の類似性に着目した推定 | 予測地域は、調査地域のうちから、地盤の特性を踏まえ、地盤沈下に係る環境影響を的確に把握できる地域を選定する。 | 地盤沈下の特性を踏まえ、地盤沈下に係る環境影響を的確に把握できる時期を設定する。 | |

地形および地質 | 対象事業実施区域およびその周辺における重要な地形および地質の分布ならびに特異な自然現象の分布について把握する。 | 既存文献等を収集し、整理し、必要に応じて現地調査を行う。 | 調査地域は、対象事業実施区域および間接的影響を受ける地域とし、類似事例等を参考に想定し設定する。 | 地形および地質の調査時期は、地形および地質の状況を適切かつ効果的に把握できるよう設定する。 自然現象の調査期間、時期および時間帯は、自然現象の特性を考慮して設定する。 | 地形、地質および自然現象の改変の程度および消滅の有無について予測する。 なお、地下水の変動による影響など間接的影響については、類似事例および専門家の意見等を参考に予測する。 | 予測地域は、調査地域のうちから、地形、地質および自然現象の特性を踏まえ、重要な地形および地質ならびに特異な自然現象に係る環境影響を的確に把握できる地域を選定する。 | 地形、地質および自然現象の特性を踏まえ、重要な地形および地質ならびに特異な自然現象に係る環境影響を的確に把握できる時期を設定する。 | |

(その4)

調査の手法 | 予測の手法 | |||||||

調査すべき情報 | 調査の基本的な手法 | 調査地域および調査地点 | 調査期間等 | 予測の基本的な手法 | 予測地域および予測地点 | 予測対象時期等 | ||

その他の環境 | 日照阻害 | 対象事業実施区域の周辺における地形、土地利用および既存建築物の状況について把握する。 | 既存文献等を収集し、整理し、必要に応じて現地調査を行う。 | 調査地域は、冬至日における午前8時および午後4時の地表面における施設による日影を包含する地域とする。 | 調査時期は、地形および土地利用の状況を適切に把握できるよう設定する。 | 日影の時間および範囲について、次の手法等により予測する。 ・時刻別日影図、等時間日影図等の作成 ・天空図または天空写真を用いた日照検討図の作成 | 予測地域は、調査地域のうちから、土地 利用および地形の特性を踏まえ、日照阻害に係る環境影響を的確に把握できる地域を選定する。 | 施設の設置が完了する時期を設定する。 |

動物 | 対象事業実施区域およびその周辺における陸生および水生の動物に関し、動物相および学術上または希少性の観点から重要な種および注目すべき生息地の分布状況、生息環境(集団繁殖地、営巣地、移動経路等をいう。以下同じ。)等について把握する。 陸生動物:哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類等 水生動物:遊泳動物、底生生物、潮間帯生物、水生昆虫類等 | 既存文献等(必要に応じ専門家等からの聞き取り)を参考に現地調査を行う。 調査方法は、動物の種に応じた適切な手法(フィールドサイン法、ラインセンサス法、ポイントセンサス法、トラップ法、直接観察法等)とする。 なお、現地調査に当たっては、当該動物の繁殖等への影響について考慮する。 | 調査地域は、対象事業実施区域およびその周辺において動物の生息環境を一体として保全すべき地域として、既存文献等(必要に応じ専門家等からの聞き取り)を参考に設定する。 | 調査期間は、年間を通じた状況を把握できるよう設定する。 なお、重要な種および注目すべき生息地については、必要に応じて詳細な状況を把握できるような調査期間を設定する。 調査時期は、繁殖期、渡り等の動物種の生態等を考慮して設定する。 | 動物相、重要な種および注目すべき生息地について、分布または生息環境の改変の程度を明らかにし、影響の程度を予測する。 | 予測地域は、調査地域のうちから、動物の生息の特性を踏まえ、重要な種および注目すべき生息地に係る環境影響を的確に把握できる地域を選定する。 | 動物の生息の特性を踏まえ、重要な種および注目すべき生息地に係る環境影響を的確に把握できる時期を設定する。 | |

植物 | 対象事業実施区域およびその周辺における陸生および水生の植物に関し、植物相および学術上または希少性の観点から重要な種および群落の分布、生育状況、生育環境等について把握する。 | 既存文献等(必要に応じ専門家等からの聞き取り)を参考に現地調査を行う。 調査の方法は、目視確認調査等の手法とする。 | 調査地域は、対象事業実施区域およびその周辺において植物の生育環境を一体として保全すべき地域として、既存文献等(必要に応じ専門家等からの聞き取り)を参考に設定する。 | 調査期間は、年間を通じた状況を把握できるよう設定する。 なお、重要な種および群落については必要に応じて詳細な状況を把握できるような調査期間を設定する。 調査時期は、植物の生育期等を考慮して設定する。 | 植物相、重要な種および群落について、分布または生育環境の改変の程度を明らかにし、影響の程度を予測する。 | 予測地域は、調査地域のうちから、植物の生育および植生の特性を踏まえ、重要な種および群落に係る環境影響が的確に把握できる地域を選定する。 | 植物の生育および植生の特性を踏まえ、重要な種および群落に係る環境影響を的確に把握できる時期を設定する。 | |

生態系 | 対象事業実施区域およびその周辺地域を特徴づける生態系に関し、動物および植物の調査結果その他の調査結果により概括的に把握される生態系の特性に応じて、上位性、典型性および特殊性の視点から注目される動植物の種または生物群集を複数抽出し、これらの生態、他の動植物との関係または生息環境もしくは生育環境を把握する。 | 既存文献等(必要に応じ専門家等からの聞き取り)を参考に現地調査を行う。 | 調査地域は、対象事業実施区域およびその周辺において、当該地域の生態系を保全すべき地域として、既存文献等(必要に応じ専門家等からの聞き取り)を参考に設定する。 | 調査期間は、年間を通じた状況を把握できるよう設定する。 | 注目種等について、分布および生息環境または生育環境の改変の程度を明らかにし、影響の程度を予測する。 | 予測地域は、調査地域のうちから、動植物その他の自然環境の特性および注目種等の特性を踏まえ、注目種等に係る環境影響を的確に把握できる地域を選定する。 | 動植物その他の自然環境の特性および注目種等の特性を踏まえ、注目種等に係る環境影響を的確に把握できる時期を設定する。 | |

景観 | 対象事業実施区域およびその周辺における主要な眺望点の状況、景観資源の状況および主要な眺望景観の状況について把握する。 また、歴史的・文化的景観についても対象とする。 | 既存文献等および地域住民等からの聞き取りを参考に現地調査を行う。 | 調査地域は、対象事業実施区域およびその周辺とし、既存文献等および地域住民等からの聞き取りを参考に設定する。 | 調査期間は、原則として1年間とし、景観の特性および利用状況を考慮して調査時期を設定する。 | 主要な眺望点および景観資源については、改変の程度および消滅の有無を明らかにし、影響の程度を予測する。 主要な眺望景観については、完成予想図、フォトモンタージュ法その他の視覚的な表現手法により予測する。 | 予測地域は、調査地域のうちから、景観の特性を踏まえ、主要な眺望点および景観資源ならびに主要な眺望景観に係る環境影響を的確に把握できる地域を選定する。 | 景観の特性を踏まえ、主要な眺望点および景観資源ならびに主要な眺望景観に係る環境影響を的確に把握できる時期を設定する。 | |

(その5)

調査の手法 | 予測の手法 | ||||||

調査すべき情報 | 調査の基本的な手法 | 調査地域および調査地点 | 調査期間等 | 予測の基本的な手法 | 予測地域および予測地点 | 予測対象時期等 | |

人と自然との触れ合いの活動の場 | 対象事業実施区域およびその周辺における人と自然との触れ合いの活動の場の分布、状態、利用状況および利用環境の状況について把握する。 | 既存文献等および地域住民等からの聞き取りを参考に現地調査を行う。 | 調査地域は、対象事業実施区域およびその周辺とし、既存文献等および地域住民等からの聞き取りを参考に設定する。 | 調査期間は、原則として1年間とし、人と自然との触れ合いの活動の場の特性および利用状況を考慮して調査時期を設定する。 | 主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、改変の程度および消滅の有無ならびに利用性および快適性の変化等を明らかにし、影響の程度を予測する。 | 予測地域は、調査地域のうちから、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確に把握できる地域を選定する。 | 人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確に把握できる時期を設定する。 |

廃棄物等 | 廃棄物等の発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度について、事業計画の内容、再生利用の状況、類似事例等を踏まえ、原単位等を用いて予測する。 | 予測地域は、対象事業実施区域とする。 | 廃棄物等の発生量が最大となる時期を設定する。 | ||||

温室効果ガス等 | 温室効果ガス等の発生量その他の環境への負荷の量の程度について、事業計画の内容、排出抑制対策の状況、類似事例等を踏まえ、原単位、燃焼計算等を用いて予測する。 | 予測地域は、対象事業実施区域とする。 | 温室効果ガス等の発生量が最大となる時期を設定する。 | ||||

(一部改正〔平成22年告示400号・25年165号〕)

別図(第3関係)

(全部改正〔平成25年告示165号〕)

環境影響評価および事後調査の実施手順