○森林法施行細則

平成12年3月31日

福井県規則第69号

森林法施行細則を公布する。

森林法施行細則

(趣旨)

第1条 森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)の施行については、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「政令」という。)および森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

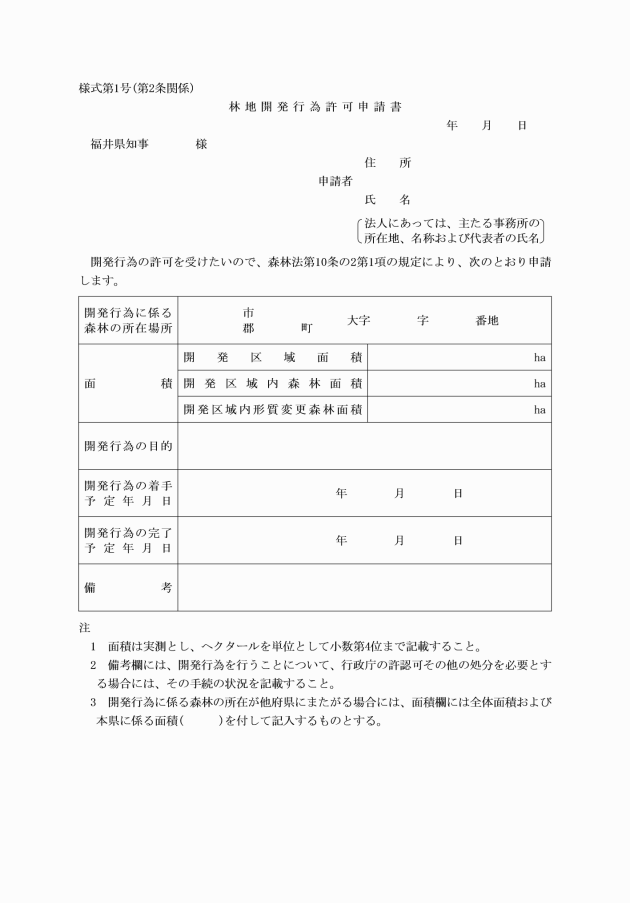

(開発行為の許可の申請書)

第2条 省令第4条の申請書は、林地開発行為許可申請書(様式第1号)によるものとする。

(一部改正〔平成25年規則29号〕)

(開発行為の許可の申請書の添付書類)

第3条 省令第4条の位置図は、縮尺5万分の1以上の地形図とし、開発行為に係る森林の位置、事業区域、運搬経路等を明示するものとする。

2 省令第4条の区域図は、縮尺5,000分の1以上の図面とし、開発行為に係る森林の土地の区域、当該区域を明示するために必要な範囲内において県の境界、市町の境界および市町の区域内の町または字の境界ならびに当該区域に係る土地の地番および形状を明示するものとする。

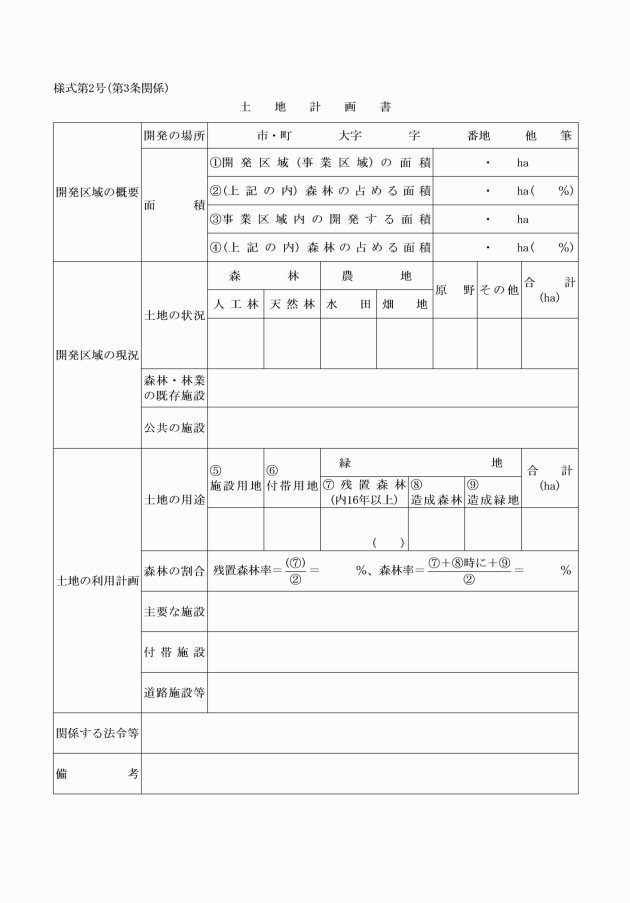

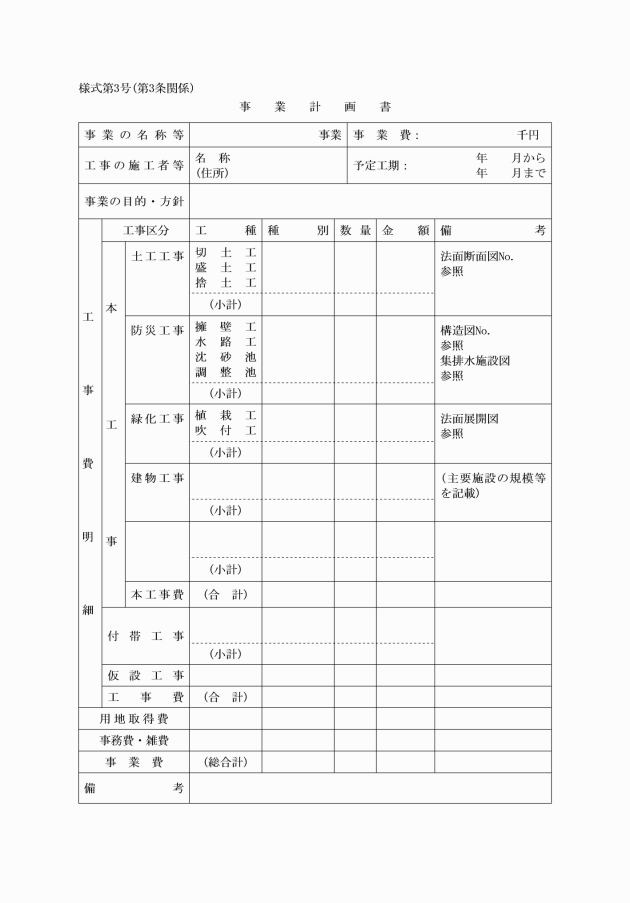

3 省令第4条第1号の計画書は、次に掲げる書類とする。

(1) 土地計画書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

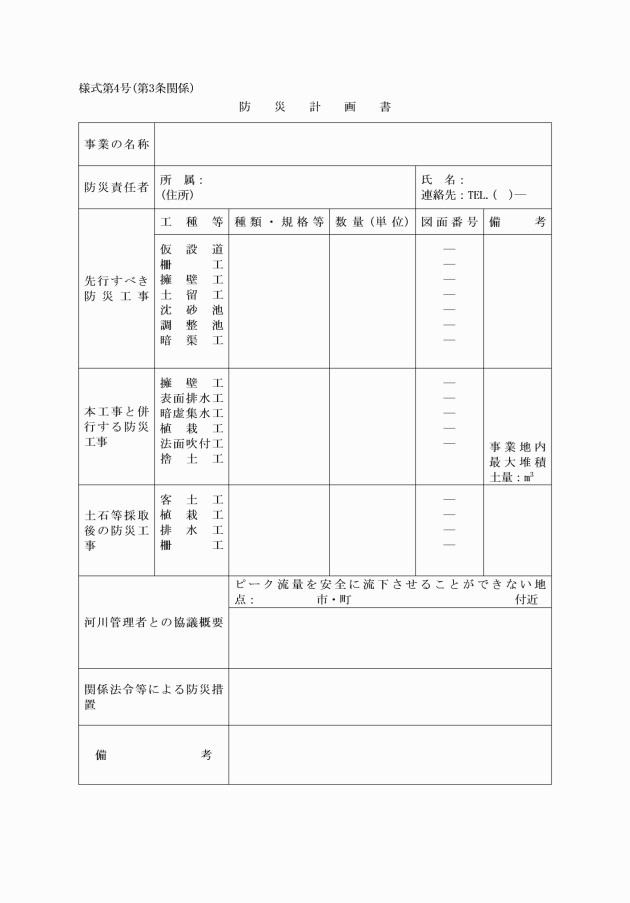

(3) 防災計画書(様式第4号)

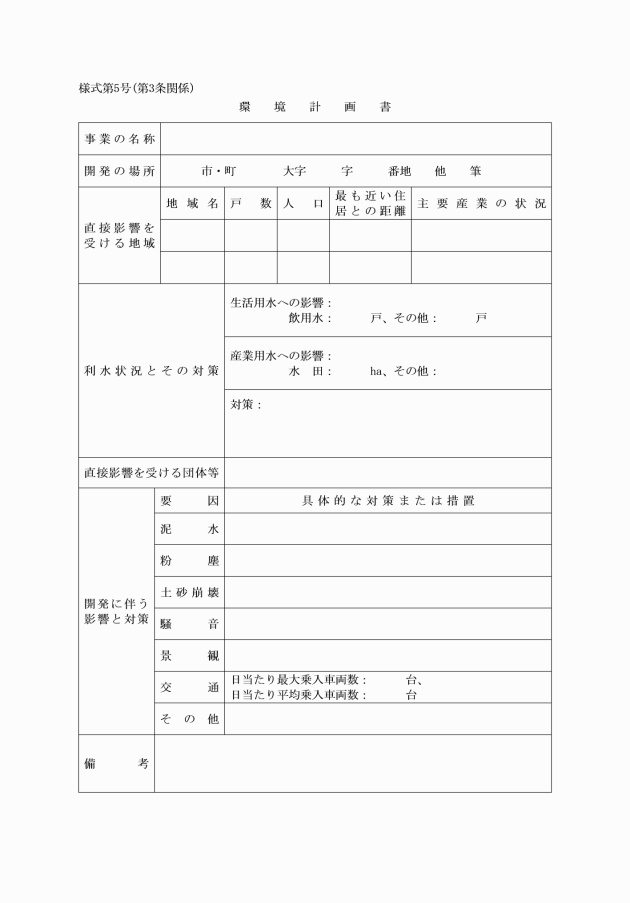

(4) 環境計画書(様式第5号)

(5) 流域現況図(流域の地形、土地利用の実態、河川の状況(河川の位置、開発に伴い増加するピーク流量を安全に流下させることができない地点の位置等)等を示す図面)

(6) 土地利用計画図(縮尺5,000分の1以上の図面に、切土、盛土、捨土等の行為の形態別の施工区域の位置、法面の位置、施設または工作物の種類ごとの位置および残置し、または造成する森林または緑地の区域を示す図面)

(7) 法面の断面図(法面の高さ、勾配、土質、施工前の地盤面および法面保護の方法を示す図面)および切土、盛土または捨土の土量計算書

(8) 防災施設等設計図(擁壁、えん堤、排水路、導水路、貯水池、洪水調整池等の構造を示す図面)および当該設計の根拠を示す書類

(9) 建築物等の概要図

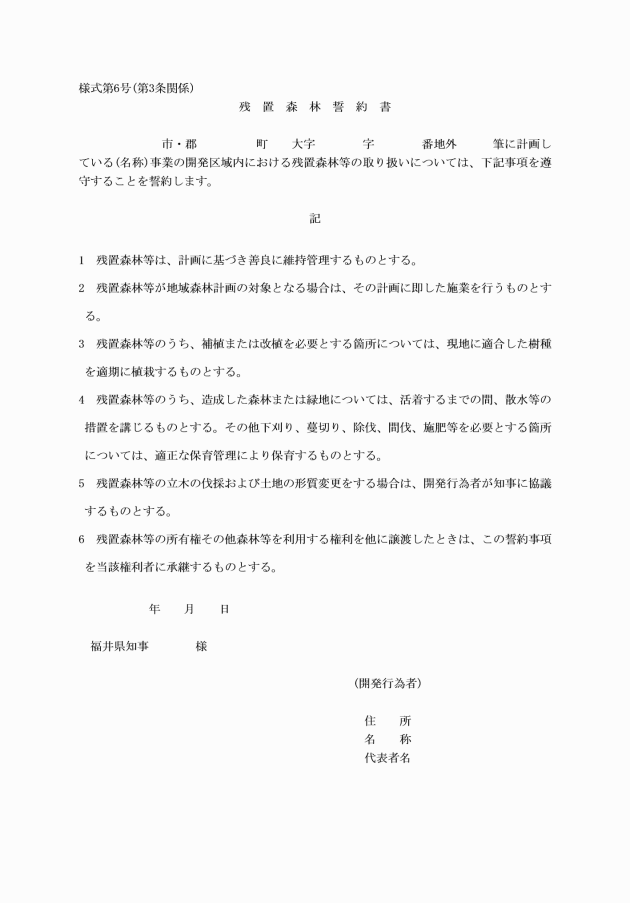

(10) 残置森林誓約書(様式第6号)

(11) 開発行為(一時的な開発行為に限る。)後の原状回復の方法を示す書類

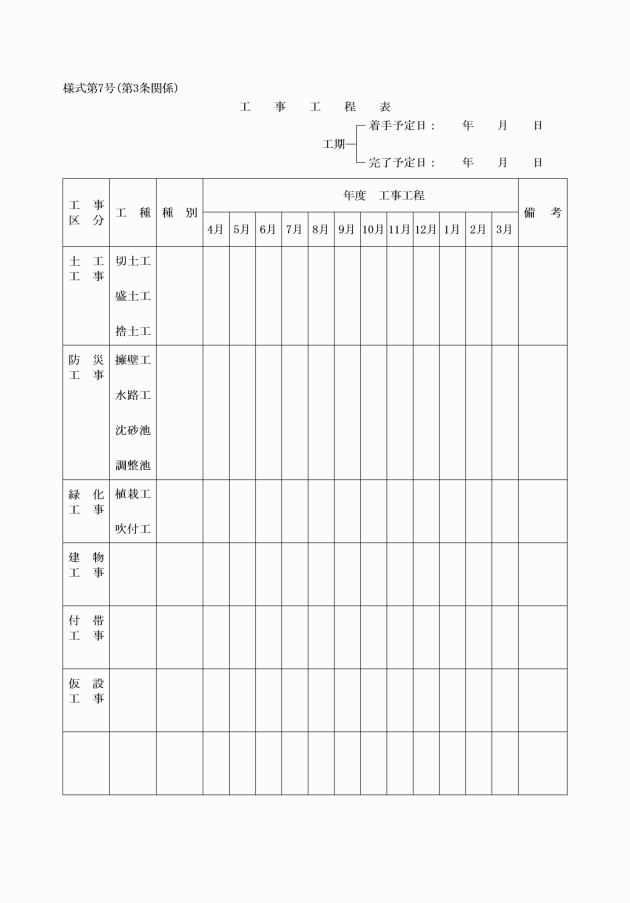

(12) 工事工程表(様式第7号)

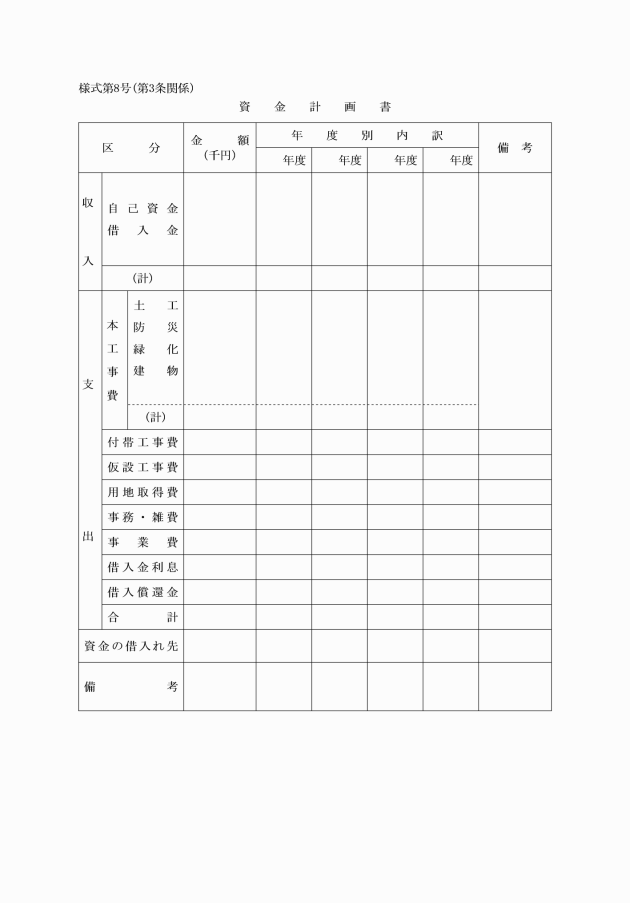

(13) 資金計画書(様式第8号)

(14) 開発行為に係る事業の全体計画および期別計画の概要を示す書類

(15) その他知事が必要と認める書類

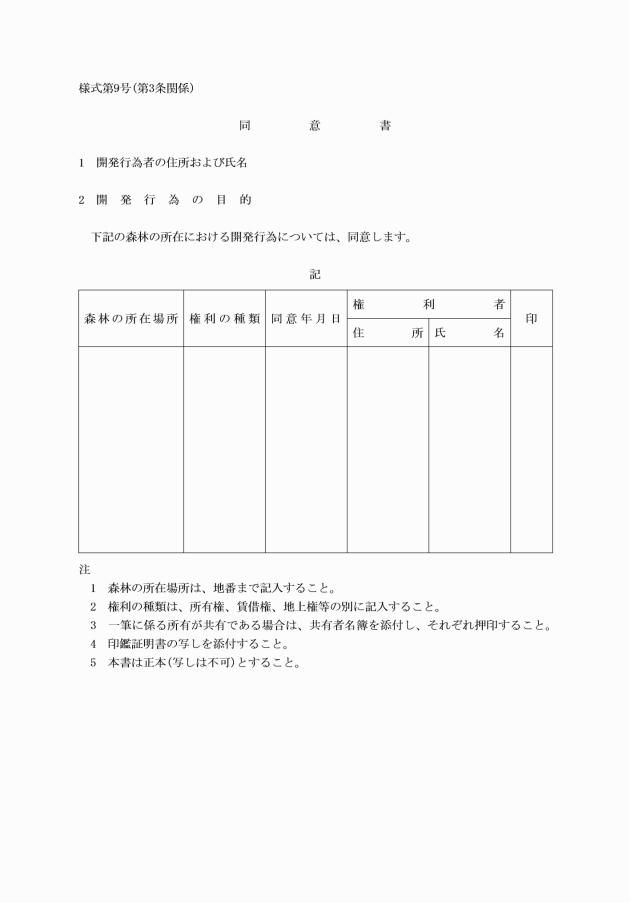

4 省令第4条第2号の施行の妨げとなる権利を有する者は、開発行為に係る森林について、所有権、永小作権、地上権、賃借権、質権、抵当権、先取特権等を有する者(土地が保全処分の対象となっている場合にあっては、当該保全処分をした者を含む。)とする。

5 省令第4条第2号の書類は、同意書(様式第9号)によるものとする。

(一部改正〔平成18年規則9号・25年29号・31年46号〕)

(審査基準)

第4条 知事は、法第10条の2第1項の許可の申請に係る審査基準を別に定めるものとする。

(保安林の種類)

第5条 法第25条第1項第4号から第11号までに掲げる目的を達成するため知事が指定する民有林の保安林(以下「保安林」という。)の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 飛砂防備保安林

(2) 防風保安林

(3) 水害防備保安林

(4) 潮害防備保安林

(5) 干害防備保安林

(6) 防雪保安林

(7) 防霧保安林

(8) なだれ防止保安林

(9) 落石防止保安林

(10) 防火保安林

(11) 魚つき保安林

(12) 航行目標保安林

(13) 保健保安林

(14) 風致保安林

(直接の利害関係者)

第6条 法第27条第1項に規定する保安林の指定または解除に直接の利害関係を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保安林の指定または解除に係る森林の所有者その他権原に基づきその森林の立木竹または土地の使用または収益をする者

(2) 保安林の指定もしくは解除により直接利益を受ける者または現に受けている利益を直接害され、もしくは害されるおそれがある者

2 法第33条の2第2項に規定する保安林の指定施業要件の変更に直接の利害関係を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保安林の指定施業要件の変更に係る森林の所有者その他権原に基づきその森林の立木竹または土地の使用または収益をする者

(2) 保安林の指定施業要件の変更により直接利益を受ける者または現に受けている利益を直接害され、もしくは害されるおそれがある者

(保安林の指定または解除の申請に関する意見の聴取)

第7条 法第32条第2項(法第33条の3において準用する場合を含む。)の規定により知事が行う意見の聴取は、知事またはその指名する者が議長として主宰する意見聴取会(以下「意見聴取会」という。)によってするものとする。

2 法第32条第1項(法第33条の3において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出をした者(以下「意見書提出者」という。)は、その代理人を意見聴取会に出席させようとするときは、代理人1人を選任し、当該選任に係る代理人の権限を証する書面に代理人の氏名および住所を記載して、これを意見聴取会の開始前に議長または議長の指名する者に提出しなければならない。

3 議長は、意見聴取会において、出席した意見書提出者またはその代理人に異議の要旨および理由を陳述させるものとする。ただし、議長は、その者が正当な理由がないのに、異議の要旨および理由を陳述しないと認めるときは、その者がその陳述をしたものとして意見聴取会の議事を運営することができる。

4 議長は、意見聴取会の議事の運営上必要があると認めるときは、意見書提出者またはその代理人の陳述の時間を制限することができる。

5 意見書提出者またはその代理人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

6 議長は、特に必要があると認めるときは、意見聴取会を傍聴している者に発言を許可することができる。

7 前2項の規定により発言を許可された者は、その意見の聴取に係る案件の範囲を超えて発言してはならない。

9 議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、または不穏当な言動をした者を退場させることができる。

10 議長は、意見聴取会の終了後、遅滞なく、意見聴取会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに氏名を記載しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則33号・令和3年23号〕)

(公示の方法)

第8条 法第32条第3項(法第33条の3において準用する場合を含む。)および第50条第3項の規定による公示は、福井県報に登載して行うものとする。

(追加〔平成23年規則33号〕)

(損失補償の対象)

第9条 法第35条の規定による県が行う損失の補償(以下「損失補償」という。)は、保安林の指定により損失を受けた当該保安林の森林所有者その他権原に基づきその保安林の立木竹または土地の使用または収益をする者(以下「森林所有者等」という。)に対してするものとする。

2 損失補償は、次の各号のいずれにも該当する保安林を対象としてするものとする。

(1) 第5条第8号に掲げるなだれ防止保安林であって、その指定施業要件として定める伐採の方法のうち主伐に係るものが禁伐として定められた保安林

(2) 立木が法第10条の5第2項第2号に掲げる標準伐期齢以上の保安林

(3) 森林所有者等が国または地方公共団体以外の保安林

(4) 過去において法第41条第3項に規定する保安施設事業その他これに類する事業が行われたことのない保安林

(1) 保安林の指定に伴う立木の伐採制限により損失が生じないことが明らかである保安林または立木が利用対象外として認められる保安林

(2) 保安林の指定によって利益を受ける者と当該保安林の森林所有者等とが同一である保安林

(3) 現に荒廃し、または荒廃しつつある保安林

(4) 公益的な保全の対象(道路、鉄道、発電施設、用水施設その他公益的な機能を有する施設および土地をいう。)が存在しない保安林

(一部改正〔平成23年規則33号〕)

2 損失補償に相当する額は、毎年の立木評価額として知事が定める算式により算出した額に法定利率を乗じて得た額とする。

(一部改正〔平成23年規則33号・令和3年23号〕)

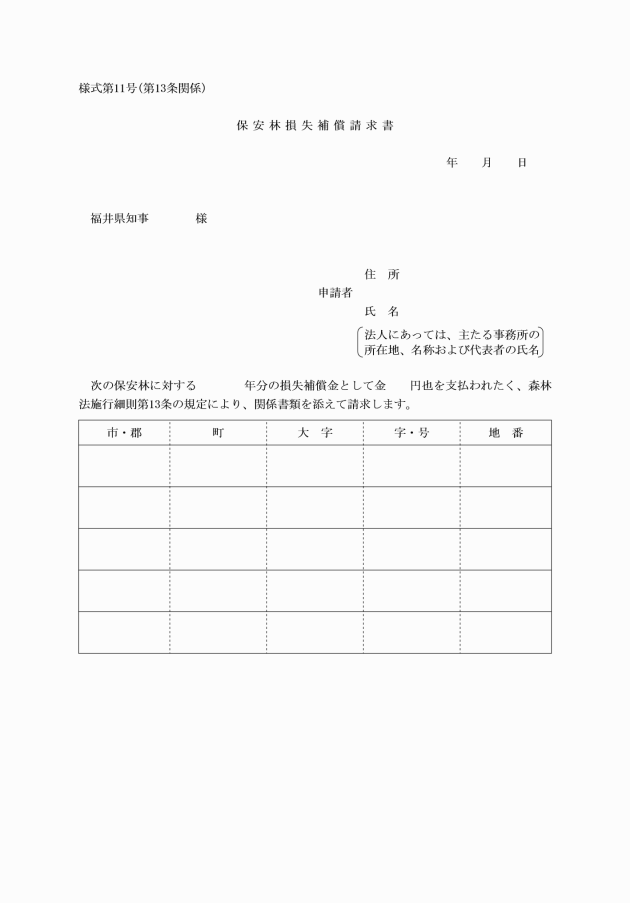

(損失補償の申請)

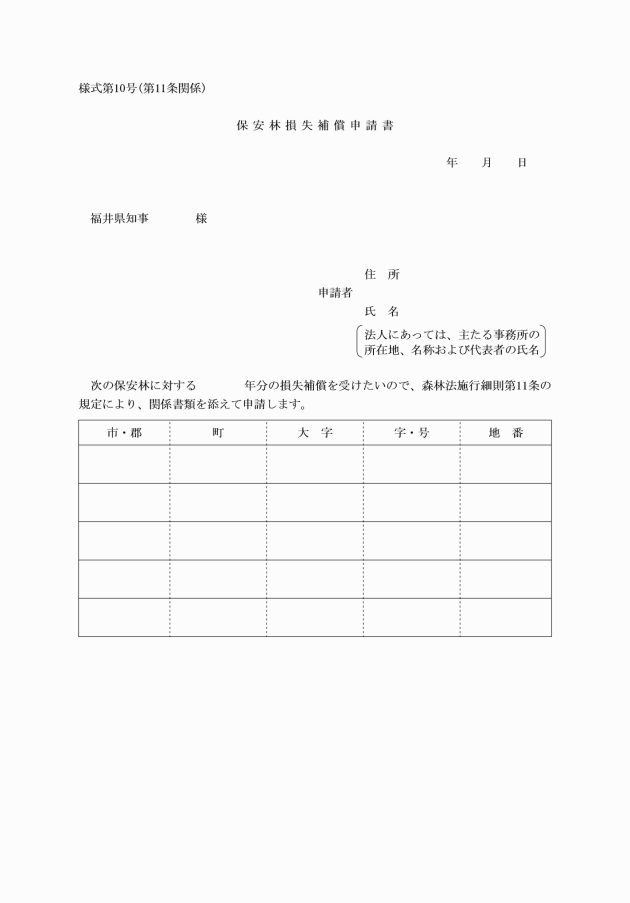

第11条 損失補償を受けようとする森林所有者等は、毎年の補償について保安林損失補償申請書(様式第10号)に森林所有者等であることを証する書面を添えて、これを知事に提出して申請するものとする。

(一部改正〔平成23年規則33号〕)

(損失補償の決定)

第12条 知事は、前条の規定による申請があったときは、補償の要否を決定し、補償をすべき場合にあっては、その額を確定するものとする。

(一部改正〔平成23年規則33号〕)

(一部改正〔平成23年規則33号〕)

(使用権設定に関する意見の聴取)

第14条 法第50条第2項の規定により知事が行う意見の聴取は、意見聴取会によってするものとする。

2 法第50条第4項に規定する当事者(以下「当事者」という。)は、その代理人を意見聴取会に出席させようとするときは、代理人1人を選任し、当該選任に係る代理人の権限を証する書面に代理人の氏名および住所を記載して、これを意見聴取会の開始前に議長または議長の指名する者に提出しなければならない。

3 議長は、意見聴取会において、出席した当事者またはその代理人に証拠を提示させ、または意見を陳述させるものとする。ただし、議長は、その者が正当な理由がないのに証拠を提示せず、または意見を陳述しないと認めるときは、その者がその証拠の提示をし、または意見を陳述したものとして意見聴取会の議事を運営することができる。

4 議長は、意見聴取会の議事の運営上必要があると認めるときは、当事者またはその代理人の証拠の提示または陳述について、その時間を制限することができる。

5 当事者またはその代理人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

6 議長は、特に必要があると認めるときは、意見聴取会を傍聴している者に発言を許可することができる。

7 前2項の規定により発言を許可された者は、その意見の聴取に係る案件の範囲を超えて発言してはならない。

9 議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、または不穏当な言動をした者を退場させることができる。

10 議長は、意見聴取会の終了後、遅滞なく、意見聴取会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに氏名を記載しなければならない。

(追加〔平成23年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則23号〕)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(一部改正〔平成23年規則33号〕)

附則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第9号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。

附則(平成23年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年規則第29号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成31年4月26日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の森林法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和3年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の森林法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(一部改正〔平成31年規則46号・令和3年23号〕)

(一部改正〔平成31年規則46号〕)

(一部改正〔平成31年規則46号〕)

(一部改正〔平成31年規則46号〕)

(一部改正〔平成31年規則46号・令和3年23号〕)

(一部改正〔平成31年規則46号〕)

(一部改正〔平成31年規則46号〕)

(一部改正〔平成23年規則33号・31年46号・令和3年23号〕)

(一部改正〔平成23年規則33号・31年46号・令和3年23号〕)