○福井県公有財産等管理規則

昭和39年4月1日

福井県規則第15号

福井県公有財産等管理規則を公布する。

福井県公有財産等管理規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産

第1節 通則(第3条―第6条)

第2節 取得(第7条―第11条)

第3節 管理(第12条―第31条)

第4節 処分および交換(第32条―第36条)

第5節 公有財産台帳および報告(第37条―第41条)

第3章 債権(第42条―第61条)

第4章 基金(第62条―第65条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 公有財産、債権および基金の取得、管理ならびに処分については、法令その他別に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(1) 部 福井県の部制に関する条例(昭和28年福井県条例第1号)に規定する部、会計局、議会、人事委員会、労働委員会および監査委員の事務局および警察本部をいう。

(2) 本庁 知事、議会、教育委員会、人事委員会、労働委員会および監査委員の事務局ならびに警察本部でかい以外のものをいう。

(3) かい 県の予算の令達を受けてこれを執行する出先機関および福井県立病院をいう。

(4) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(5) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(一部改正〔昭和39年規則67号・45年10号・48年19号・56年20号・平成12年92号・16年90号・19年50号・26年25号・令和元年2号〕)

第2章 公有財産

第1節 通則

(船舶の範囲)

第3条 法第238条第1項第2号に掲げる船舶とは、総トン数20トン以上の船舶をいう。

(事務の総括)

第4条 総務部長は、公有財産に関する事務を総括し、その取得、管理および処分について効率的な運用を図るため必要な調整をしなければならない。

2 総務部長は、前項の事務を行うため、職員に公有財産の管理状況を随時調査させることができる。

(一部改正〔令和2年規則21号・7年22号〕)

(事務の所掌)

第5条 行政財産(行政財産の用に供する目的で取得しようとする財産を含む。)に関する事務は、当該財産を所管する部の長が所掌するものとする。ただし、本庁(かい以外の出先機関を除く。)の用に供する行政財産については、この限りでない。

2 前項の場合において、同一の財産につき所管する部の長が2以上となるときは、知事が定める者とする。

3 普通財産および第1項ただし書の行政財産に関する事務は、総務部長が所掌するものとする。ただし、知事は、その財産の性質その他の事由により必要と認める場合は、その事務を所掌する者を別に定める。

4 部の長は、その所掌する公有財産に関する事務の一部を部内の課または出先機関の長に分掌させることができる。

(一部改正〔昭和53年規則31号・平成25年28号〕)

(事前協議)

第6条 部の長は、新たに土地または建物を必要とする場合(道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(明治29年法律第71号)、海岸法(昭和31年法律第101号)、港湾法(昭和25年法律第218号)、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)および砂防法(明治30年法律第29号)の規定により、道路、河川、海岸保全施設、港湾施設、漁港施設および砂防設備または開拓、土地改良事業もしくは造林事業の用に供する土地または建物を取得する場合を除く。)は、あらかじめ、その具体的な計画について総務部長に協議しなければならない。

2 前項の規定は、新たに教育財産の用に供する土地または建物を必要とする場合に準用する。

(一部改正〔平成14年規則26号・令和6年25号〕)

第2節 取得

(取得の手続)

第7条 部の長は、公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を作成しなければならない。ただし、財産の性質等により記載事項の一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする物件の所在地、地番および明細

(2) 取得しようとする理由

(3) 取得の方法

(4) 購入等の価額または見積価額

(5) 相手方の住所氏名

(6) 敷地が借地である場合は、その所有者の承諾書

(7) 関係予算額および支出科目

(8) 契約書案または寄附受諾書案

(9) 関係図面

(10) その他必要な事項

(一部改正〔昭和52年規則3号・平成8年12号・令和7年22号〕)

(取得に必要な措置)

第8条 部の長は、公有財産を取得しようとする場合は、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、他の権利による制限または特殊な義務があるときは、当該財産の引き渡しを受けるときまでに、その権利者または所有者に対し、これを消滅させ、またはこれに関し必要な措置をさせなければならない。

(財産の受領)

第9条 部の長は、購入、寄付、交換または新築等により新たに公有財産となるべき物件の引き渡しを受けるときは、実地について仕様書、設計書および契約書その他関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)と照合確認した後でなければ、これを受領してはならない。

(一部改正〔令和7年規則22号〕)

(代金の支払)

第10条 登記または登録を要する公有財産を取得するときは、その登記または登録を完了した後、その他の公有財産を取得するときは、その引き渡しを受けた後でなければ、代金を支払うことができない。ただし、知事が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(教育財産の取得)

第11条 教育財産の取得に関する事務は、教育長が所掌するものとする。

3 前2項の規定による教育財産の取得に関しては、地方教育行政の組織および運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第28条第2項および第3項に規定する教育委員会の申出または知事の教育委員会に対する引継があったものとみなす。

第3節 管理

(管理の基本)

第12条 部の長は、その所管する公有財産を常に良好な状態において維持し、その効果的な利用に努めるとともに、随時その現況のは握および保存に必要な措置をとる等、善良な管理者の注意をもってその管理に当たらなければならない。

(一部改正〔令和2年規則21号〕)

(職員等の居住の禁止)

第13条 部の長は、その所管する建物で居住の用に供することを本来の目的とする建物以外の建物には、職員その他の者を居住させてはならない。ただし、建物その他施設の管理上、特に監守人等を居住させる必要がある場合は、この限りでない。

(借受物件に対する準用)

第14条 前2条の規定は、県が借り受けている物件で公有財産と同一種類のものについて準用する。

(登記または登録)

第15条 部の長は、その所管する公有財産(登記または登録を要しないものを除く。)について、権利の得喪変更があったときは、速やかに登記または登録の手続をとらなければならない。

2 部の長は、前項の規定による登記または登録を完了したときは、当該登記または登録を証する書類の写しを総務部長に送付しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則21号〕)

(境界標の付設)

第16条 部の長は、その所管する土地の境界を明らかにするため、境界標を付設しておかなければならない。

(行政財産の使用の許可)

第17条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その用途または目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(1) 公用、公共用または教育もしくは公益事業の用に供するためやむを得ないと認められる場合

(2) 庁舎、学校、病院等の施設を使用する者の福利厚生のため当該施設の一部を食堂、売店等の用に供する場合

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設としてその用に供する場合

(4) 前各号に掲げる場合のほか、特に必要やむを得ないと認められる場合

(一部改正〔令和2年規則21号〕)

(使用の期間)

第18条 行政財産の使用を許可する期間は、1年を超えないものとする。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成2年規則7号〕)

(事務の委任)

第19条 知事は、次に掲げる許可に関する事務を、当該財産を所管する部の長または第5条第4項の規定により当該財産に関する事務を分掌する課の長に委任する。

(1) 電気事業、電気通信事業、水道事業、ガス事業その他の公益事業の用に供する電柱、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するものの設置のための行政財産の使用の許可

(2) 自動販売機の設置のための行政財産の使用の許可

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用期間が1月を超えない行政財産の使用の許可

2 知事は、行政財産の使用の許可に関する事務を、第5条第4項の規定により当該財産に関する事務を分掌するかいの長に委任する。

3 知事は、行政財産の貸付けに関する事務(法第238条の4第2項第4号に規定する貸付けに係るものに限る。)を、第5条第4項の規定により当該財産に関する事務を分掌するかいの長に委任する。

(一部改正〔昭和53年規則31号・平成2年7号・8年12号・22年1号・23年2号〕)

(使用の許可の手続)

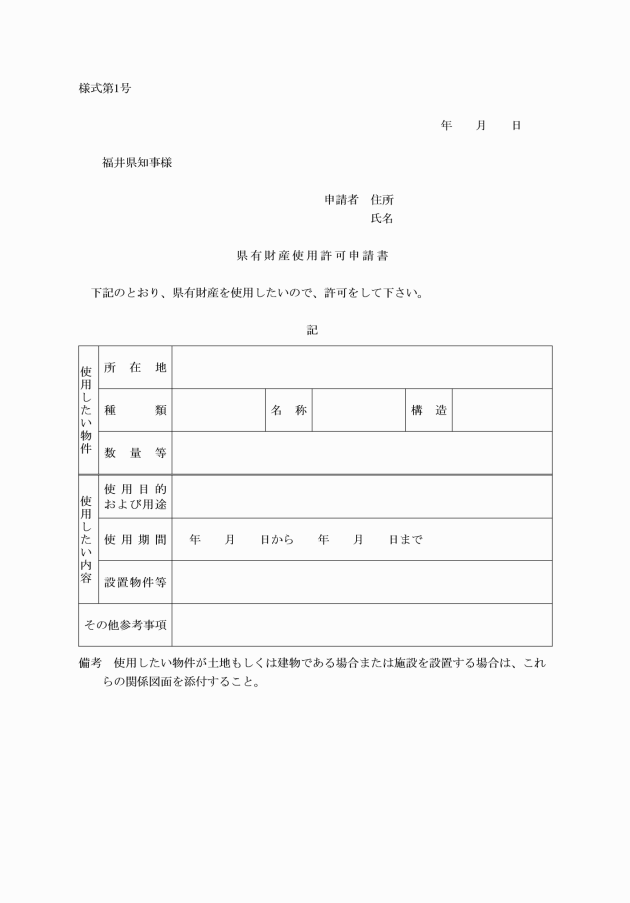

第20条 行政財産の使用の許可は、使用の許可を受けようとする者からの県有財産使用許可申請書(別記様式第1号)に基づいて行うものとする。

2 行政財産の使用の許可をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成しなければならない。

(1) 使用の許可をしようとする物件の所在地、地番および明細

(2) 相手方の住所氏名

(3) 使用の許可をしようとする理由

(4) 使用を許可する期間

(5) 使用料およびその算定基礎

(6) 使用料を減免する場合は、その理由

(7) 使用許可申請書

(8) 使用許可書案

(9) 関係図面

(10) その他必要な事項

4 前3項の規定は、使用許可期間を更新する場合に、これを準用する。

(一部改正〔平成2年規則7号・8年12号〕)

(使用許可取消しの手続)

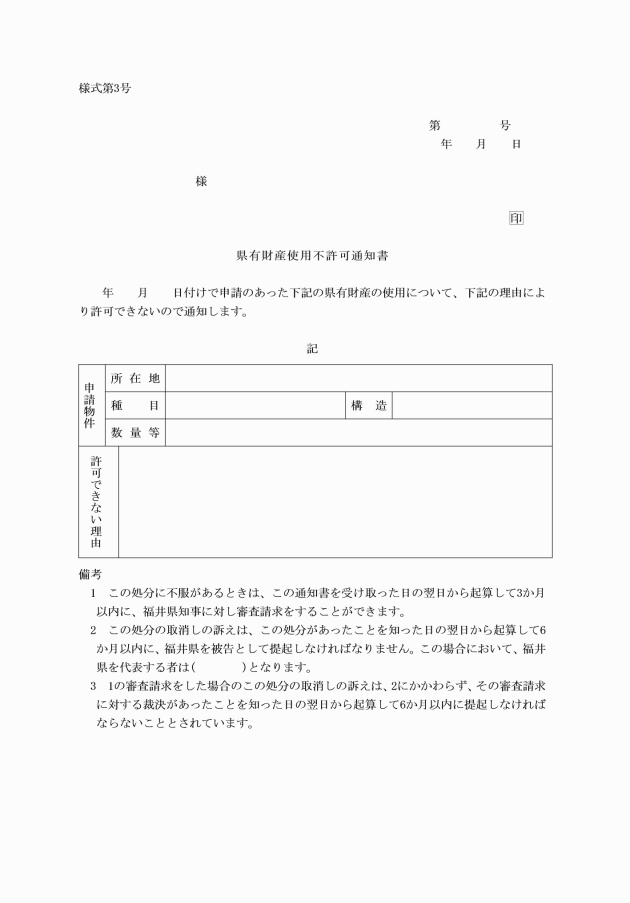

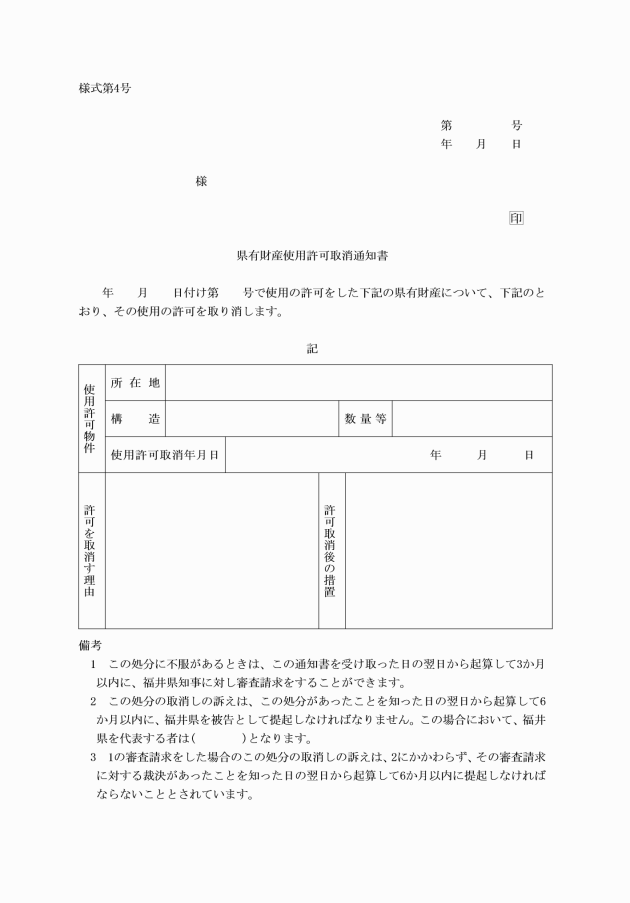

第21条 法第238条の4第9項の規定により、行政財産の使用の許可を取り消そうとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成しなければならない。

(1) 取消しをしようとする物件の所在地、地番および明細

(2) 相手方の住所氏名

(3) 取消しをしようとする理由

(4) 取消しをしようとする予定年月日

(5) 取消後の措置の内容

(6) 使用許可書の写し

(7) その他必要な事項

2 行政財産の使用の許可を取り消すときは、県有財産使用許可取消通知書(別記様式第4号)により使用者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成2年規則7号・8年12号・20年15号〕)

(使用許可台帳)

第22条 部の長は、行政財産使用許可台帳を備え、常に整理しておかなければならない。

(一部改正〔令和7年規則22号〕)

(公有財産の貸付けの手続)

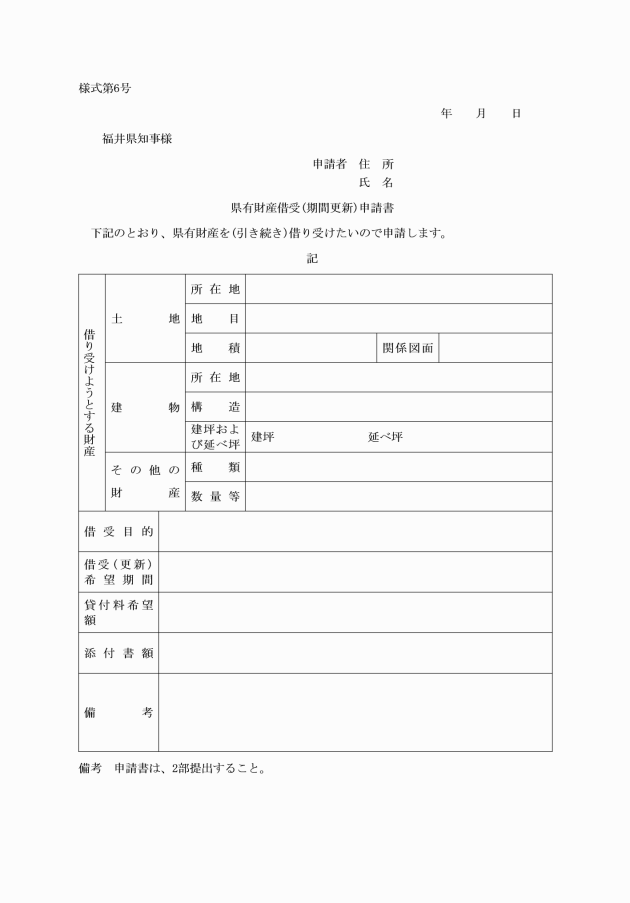

第23条 公有財産の貸付けまたはその契約の更新は、別に定めがある場合を除き、借り受けようとする者からの県有財産借受(契約更新)申請書(別記様式第6号)に基づいて行うものとする。

2 公有財産を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成しなければならない。

(1) 貸し付けようとする物件の所在地、地番および明細

(2) 貸し付けようとする理由

(3) 相手方の住所および氏名

(4) 貸し付けようとする期間

(5) 貸付料およびその算定基礎

(6) 無償貸付けまたは減額貸付けの場合は、その理由

(7) 借受申請書

(8) 契約書案(契約書の作成を省略する場合を除く。)

(9) 関係図面(財産の性質等により省略することができる場合を除く。)

(10) その他必要な事項

(一部改正〔昭和52年規則3号・平成8年12号・19年60号〕)

(貸付料)

第23条の2 公有財産の貸付料の額は、知事が別に定める額とする。

(追加〔平成19年規則60号〕)

(貸付期間)

第24条 公有財産の貸付期間は、次の各号に定める期間を超えることができない。ただし、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条第1項、第23条第1項もしくは第2項または第24条第1項に規定する借地権を設定する土地および土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、この限りでない。

(1) 土地および土地の定着物を貸し付ける場合は、30年

(2) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、10年

(一部改正〔昭和52年規則3号・令和7年22号〕)

(使用目的等の指定)

第24条の2 公有財産を貸し付けようとするときは、その使用目的および用途を指定しなければならない。

(追加〔昭和52年規則3号〕)

(貸付契約の解除の手続)

第25条 公有財産の貸付契約を解除しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。

(1) 解除しようとする物件の所在地、地番および明細

(2) 解除しようとする理由

(3) 相手方の住所氏名

(4) 解除しようとする年月日

(5) 解除後の措置の内容

(6) 契約書またはその写し(契約書を作成していない場合を除く。)

(7) その他必要な事項

2 貸付契約を解除するときは、その理由、解除する年月日その他必要な事項を記載した文書により借受人に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和52年規則3号・平成8年12号・19年60号・令和7年22号〕)

(貸付台帳)

第26条 部の長は、公有財産貸付台帳を備え、常に整理しておかなければならない。

(一部改正〔昭和52年規則3号・令和7年22号〕)

(地上権または地役権の設定)

第26条の2 公有財産である土地にする地上権または地役権の設定は、地上権または地役権の設定を受けようとする者からの地上権・地役権設定申請書(別記様式第7号)に基づいて行うものとする。

2 公有財産である土地に地上権または地役権を設定しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成しなければならない。

(1) 地上権または地役権を設定しようとする土地の所在地、地番および明細

(2) 地上権または地役権を設定しようとする理由

(3) 相手方の住所および氏名

(4) 地上権または地役権を設定しようとする期間

(5) 地上権または地役権の設定の対価およびその算定基礎

(6) その他必要な事項

(追加〔昭和52年規則3号〕、一部改正〔平成8年規則12号・19年60号・令和7年22号〕)

(地上権または地役権の存続期間)

第26条の3 公有財産である土地に設定する地上権または地役権の存続期間は、30年を超えることができない。

(追加〔昭和52年規則3号〕、一部改正〔平成19年規則60号〕)

(地上権または地役権の設定の対価)

第26条の4 公有財産である土地にする地上権または地役権の設定の対価は、知事が別に定める基準により算定した額とする。

2 前項の地上権または地役権の設定の対価は、地上権または地役権を設定するときに一括して納付させなければならない。ただし、知事がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(追加〔昭和52年規則3号〕、一部改正〔平成19年規則60号〕)

(地上権・地役権設定台帳)

第26条の5 部の長は、県有財産地上権・地役権設定台帳を備え、常に整理しておかなければならない。

(追加〔昭和52年規則3号〕、一部改正〔平成19年規則60号・令和7年22号〕)

(異なる会計間の移管等)

第27条 公有財産を、一般会計と地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の全部または一部の適用を受ける企業会計との間において移管し、または使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、知事においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(行政財産の用途を廃止した場合の引継)

第28条 部の長は、その所管する行政財産の用途を廃止したときは、公有財産台帳その他関係書類を添えて総務部長に引き継がなければならない。ただし、解体または撤去の目的をもって行政財産の用途を廃止した場合は、部の長において引き続き当該財産を管理し、または処分するものとする。

(一部改正〔平成25年規則28号〕)

(所管換の手続)

第29条 部の長は、その所管する公有財産を部の間において所管を移すときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成しなければならない。

(1) 公有財産台帳の記載事項

(2) 所管換を必要とする理由

2 前項の規定により所管換をするときは、公有財産台帳その他関係書類を引き継がなければならない。

(一部改正〔平成8年規則12号〕)

(損害の報告)

第30条 部の長は、天災その他の事由により、その所管する公有財産を亡失または損壊したときは、直ちに、その状況を知事に報告しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則21号〕)

第4節 処分および交換

(処分の手続)

第32条 普通財産を処分しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。ただし、財産の性質等により記載事項の一部を省略することができる。

(1) 処分しようとする物件の所在地、地番および明細

(2) 処分しようとする理由

(3) 処分の方法

(4) 処分予定価額

(5) 評価調書

(6) 減額譲渡または譲与するときはその理由

(7) 関係予算額および収入科目

(8) 代金納入の方法およびその時期

(9) 契約書案

(10) 関係図面

(11) その他必要な事項

(一部改正〔平成8年規則12号・令和7年22号〕)

(交換の手続)

第33条 普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。ただし、財産の性質等により記載事項の一部を省略することができる。

(1) 交換に供する物件の所在地、地番および明細

(2) 交換により取得しようとする物件の所在地、地番および明細

(3) 交換しようとする理由

(4) 相手方の住所氏名

(5) 交換する双方の物件の評価調書

(6) 交換差金があるときは、その額および納入または支払の方法

(7) 関係予算額および収入または支出の科目

(8) 契約書案

(9) 関係図面

(10) その他必要な事項

(一部改正〔平成8年規則12号・令和7年22号〕)

(準用規定)

第34条 第25条の規定は、普通財産の売り払い、譲与または交換の契約を解除する場合に、これを準用する。

(担保の種類等)

第35条 令第169条の7第2項の規定により、普通財産の売り払い代金または交換差金の延納の特約をする場合において徴する担保は、第50条第1項各号に掲げる財産等のうちから提供させなければならない。ただし、相手方が国、地方公共団体その他公共団体である場合は、担保を徴しないことができる。

(一部改正〔平成2年規則7号・20年15号〕)

(延納利率)

第36条 普通財産の売払代金または交換差金の延納の特約をする場合における利息の率は、年2.5パーセントとする。

(一部改正〔昭和45年規則69号・52年3号・平成18年35号・20年15号・21年4号・22年15号・23年10号・25年28号・26年11号・28年11号・29年5号・令和2年21号・3年16号〕)

第5節 公有財産台帳および報告

(公有財産台帳)

第37条 部の長は、その所管する公有財産について、公有財産台帳を備え、常に整理しておかなければならない。

2 前項の公有財産台帳には、当該台帳に記載する土地、建物および地上権等についての図面を附属させておくものとする。

(一部改正〔令和7年規則22号〕)

(公有財産台帳等の修正等)

第38条 部の長は、公有財産の引き渡しを受けたとき、または公有財産台帳の記載事項に異動を生じたときは、直ちに、公有財産台帳を作成または修正し、遅滞なく関係書類の写しを添えて総務部長に報告しなければならない。

2 部の長は、公有財産と同一種類の物件を県が借り受けたときは、直ちに、借受財産台帳を作成し、遅滞なく関係書類の写しを添えて総務部長に報告しなければならない。借受財産台帳の記載事項に異動を生じたときも、また同様とする。

(一部改正〔令和7年規則22号〕)

(台帳価額)

第39条 公有財産台帳に登載する台帳価額は、別に定める方法により算定するものとする。

(定期報告)

第40条 部の長は、その所管する公有財産について、毎年度の状況を別に定めるところにより作成し、翌年度の4月30日までに総務部長に報告しなければならない。

(教育財産に関する準用規定)

第41条 前4条の規定は、教育財産について準用する。

第3章 債権

(債権管理者)

第42条 本庁の課またはかいの長(以下「債権管理者」という。)は、その所掌する事務または事業に係る債権を管理するものとする。

(一部改正〔平成25年規則28号・令和2年21号〕)

(事務の委任)

第43条 知事は、令第171条から令第171条の4までに規定する事務(訴訟に関する事務を除く。)を債権管理者に委任する。

(事務の総括)

第44条 総務部長は、債権の管理に関する事務を総括し、その管理の適正を期するため、必要な調整をしなければならない。

(担保および証拠物件等の保存)

第45条 債権管理者は、県が債権者として占有すべき金銭以外の担保物(債権者に属する権利を代位して行うことにより受領する物を含む。)および債権または債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を、善良な管理者の注意をもって保存しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則21号〕)

(債権管理簿)

第46条 債権管理者は、その所属する債権について、その弁済の履行期限(分割して弁済することになっているものについては、それぞれの履行期限)までにその全部の弁済がないとき(誤払等に係る債権にあっては発生したとき。)、または債権が県に帰属したときは、次に掲げる事項を調査し、確認の上、債権管理簿に記載して常に整理しなければならない。

(1) 債務者の住所および氏名

(2) 債権の種類および名称

(3) 債権金額および履行期限

(4) 債権の発生原因および発生年月日

(5) 利率その他利息に関する事項

(6) 債権者の資産または業務の状況に関する事項

(7) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項

(8) その他債権の管理の状況に関する事項

(一部改正〔令和2年規則21号・3年16号・7年22号〕)

(督促の手続)

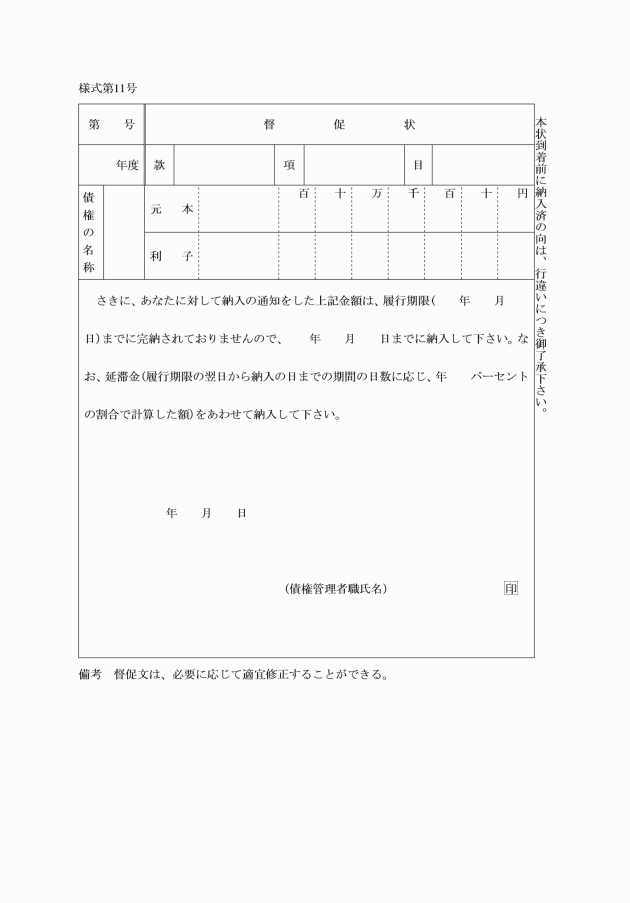

第47条 債権について令第171条の規定により履行の督促をする場合には、遅滞に係る金額、期限その他督促に関し必要な事項を記載した督促状(別記様式第11号)を債務者に送付するものとする。

(一部改正〔令和2年規則21号〕)

(保証人に対する履行の請求の手続)

第48条 債権について令第171条の2第1号の規定により保証人に対して履行を請求する場合は、保証人ならびに債務者の住所および氏名または名称、履行すべき金額、履行期限、当該履行の請求する理由その他履行の請求に必要な事項を明らかにした書面に納付書を添えて、保証人に送付するものとする。

(一部改正〔平成2年規則7号〕)

(履行期限の繰り上げの手続)

第49条 債権について令第171条の3の規定により履行期限を繰り上げる通知をする場合には、履行期限を繰り上げる旨、繰り上げた履行期限およびその理由を明らかにした書面に納入通知書(債務者に対して納入の通知をした後において履行期限を繰り上げる場合は、納付書)を添えて、債務者に送付するものとする。

(担保の種類および提供の手続)

第50条 債権について、令第171条の4第2項の規定により担保の提供(保証人の保証を含む。)を求める場合は、次の各号に掲げる財産等のうちから担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることができる。

(1) 福井県財務規則(昭和39年福井県規則第11号)第154条第1項各号に掲げる担保

(2) 土地、建物、立木、船舶、航空機および建設機械

(3) 確実と認められる金融機関その他の保証人の保証

2 前項の規定により担保が提供されたときは、直ちに、担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(一部改正〔平成18年規則35号〕)

(1) 国債および地方債 額面金額

(2) 小切手 小切手金額

(4) 前条第1項第2号に掲げる担保 時価の7割以内において債権管理者が決定する金額

(5) 確実と認められる金融機関その他の保証人の保証 その保証する金額

(6) 前各号に掲げる担保以外の担保 債権管理者が決定する金額

(一部改正〔平成18年規則35号〕)

(徴収停止整理簿)

第52条 債権について令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとった場合は、債権管理者は、徴収停止整理簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(一部改正〔令和7年規則22号〕)

(徴収停止の取りやめ)

第53条 債権について徴収停止の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、その措置を取りやめなければならない。

(一部改正〔令和2年規則21号〕)

(延納担保の提供)

第54条 債権管理者は、その所属する債権について令第171条の6の規定により履行延期の特約等をする場合は、債務者から担保(保証人の保証を含む。)を提供させることができる。

2 債権管理者は、その所属する債権で既に担保(保証人の保証を含む。)の付されているものについて履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに充分でないと認めるときは、増担保の提供または保証人の変更その他担保の変更をさせるものとする。

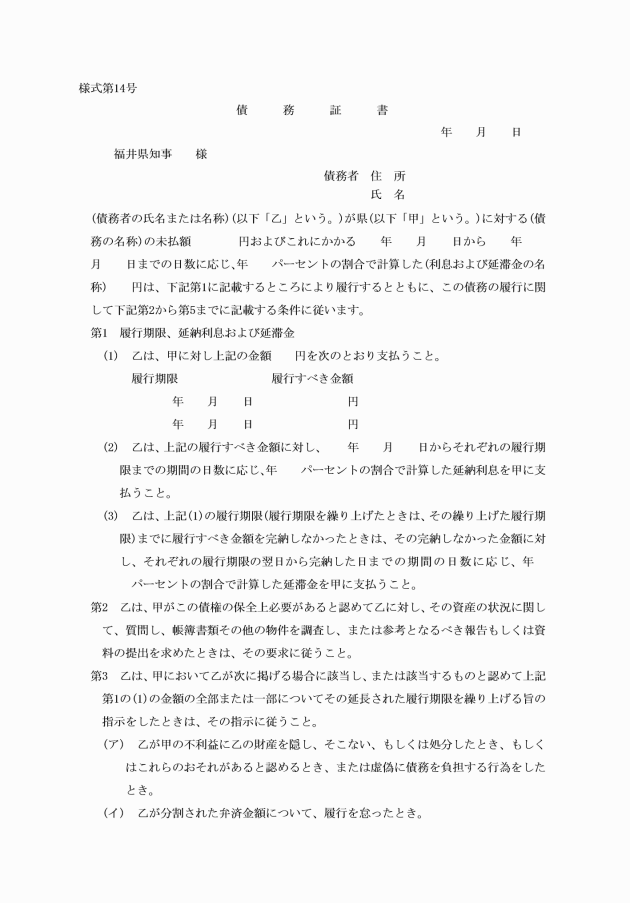

(履行延期の特約等の手続)

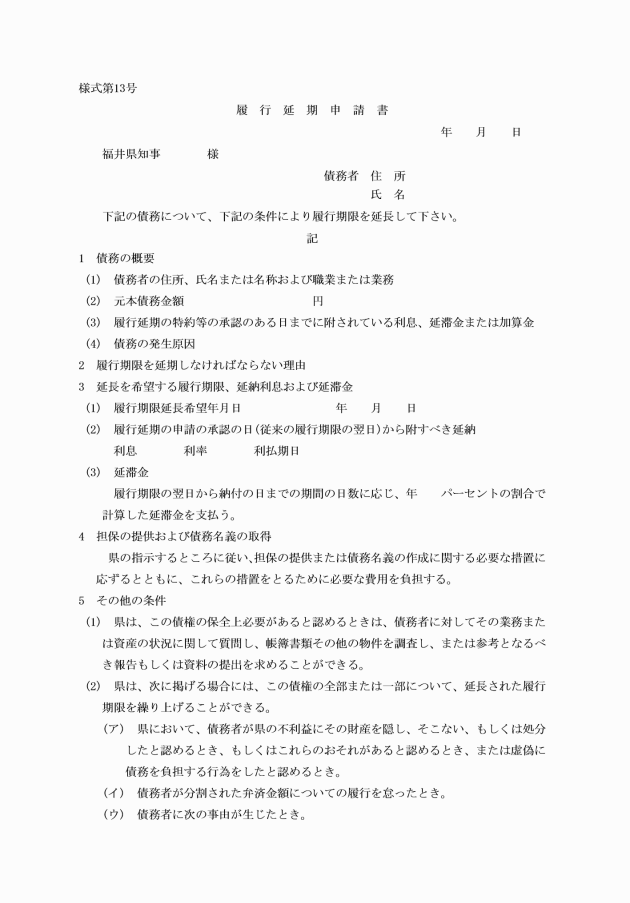

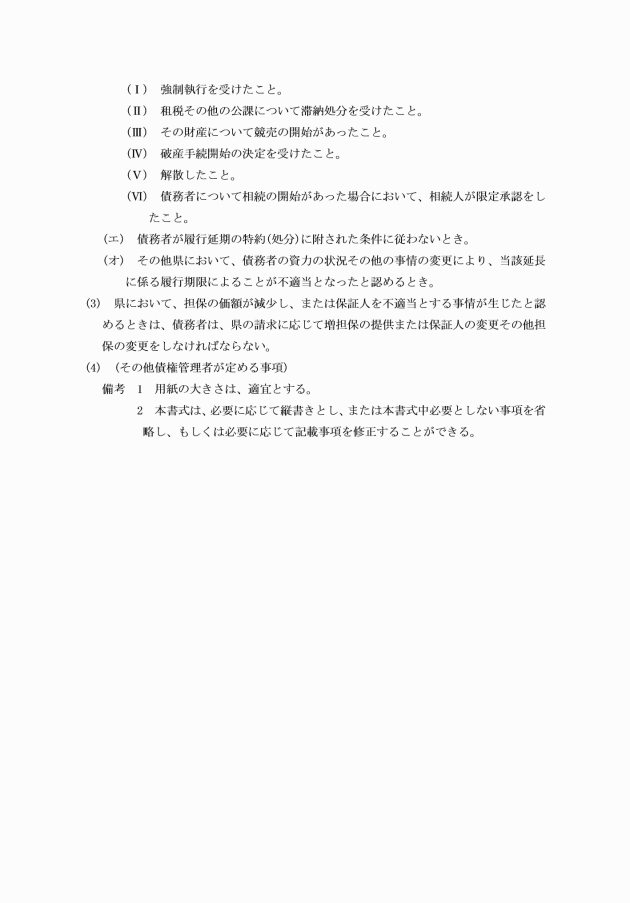

第55条 履行延期の特約等は、債務者からの履行延期申請書(別記様式第13号)に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、前項の履行延期申請書の提出があった場合において、当該申請書の内容を確認するため必要があるときは、債務者または保証人に対し、その承諾を得て、その業務または資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、または参考となるべき報告もしくは資料の提出を求める等、必要な調査を行うものとする。

3 債権管理者は、その所属する債権につき履行延期の特約等をする場合において、債権の保全上必要があると認めるときは、債務者に対し、期限を付して次の各号に掲げる事項のうち必要な行為をさせるものとする。

(1) 担保の提供、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更をすること。

(2) 債務名義を取得すること。

(3) 債務証書(別記様式第14号)を提出すること。

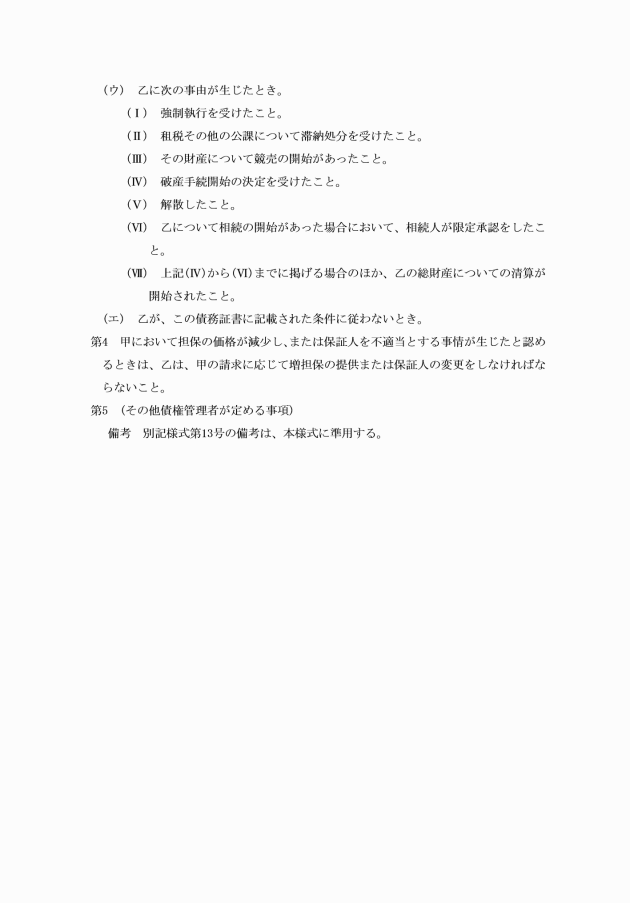

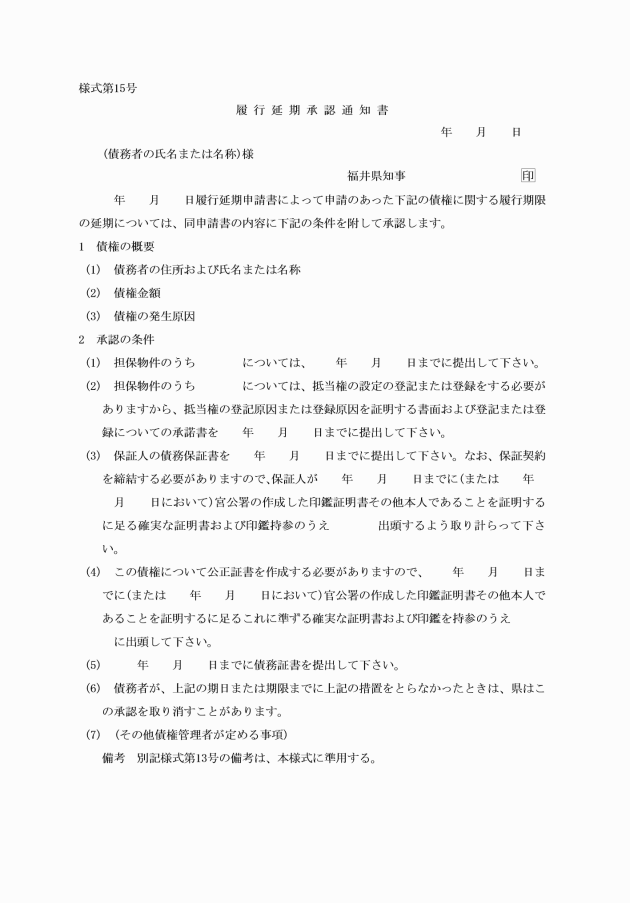

4 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書(別記様式第15号)を債務者に送付しなければならない。この場合において、当該通知書には必要に応じ、指定する期限までに担保の提供等、債務名義の取得のために必要な行為または債務証書の提出がなかったときは、その承認を取り消し、または解除することがある旨を附記しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則21号〕)

(延納利息)

第56条 履行延期の特約等をする場合には、利息(以下「延納利息」という。)を付するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、延納利息を付さないことができる。

(1) 令第171条の6第1項第1号に該当する場合

(2) 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなっているものである場合

(3) 履行延期の特約等をする債権が、利息、延滞金その他一定期間に応じて付する加算金に係る債権である場合

(4) 履行延期の特約等をする債権の金額が1,000円未満である場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、債権の性質その他やむを得ない事情があると認められる場合

2 延納利息の率は、年2.5パーセントとする。ただし、この率によることが、不当にまたは著しく負担の増加をもたらすこととなる場合は、この率を下る率によることができる。

(一部改正〔昭和45年規則69号・52年3号・平成18年35号・20年15号・21年4号・22年15号・23年10号・25年28号・26年11号・28年11号・29年5号・令和2年21号・3年16号〕)

(一部改正〔令和2年規則21号〕)

(履行期限を延長する期間)

第58条 履行期限の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号または第5号に該当する場合は、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(一部改正〔令和2年規則21号〕)

(債務の免除の手続)

第59条 令第171条の7第1項および第2項の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。この場合において、同条第2項の債権にあっては、同項後段に規定する条件を履行する旨の誓約書を徴するものとする。

3 債務の免除をする場合は、債務者に対し、免除する金額、免除の日付その他必要な事項を通知しなければならない。債務の免除をしない場合も、また同様とする。

(一部改正〔令和2年規則21号〕)

(不納欠損)

第60条 債権管理者は、その所属する債権について消滅時効が完成したときは、不納欠損として整理しなければならない。

(定期報告)

第61条 債権管理者は、その所属する債権について、毎年度の状況を別に定めるところにより作成し、翌年度の6月30日までに総務部長に報告しなければならない。

第4章 基金

(基金管理者)

第62条 基金は、当該基金の設置の目的に従い、その運用事務を所掌する本庁の課またはかいの長(以下「基金管理者」という。)が管理しなければならない。

(一部改正〔平成25年規則28号〕)

(運用状況調書)

第63条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況調書によらなければならない。

(一部改正〔令和7年規則22号〕)

(基金運用簿)

第64条 特定の目的のために定額の資金を運用するための基金については、基金管理者は、基金運用簿を備え、常にその異動状況を記載しなければならない。

(一部改正〔令和7年規則22号〕)

(定期報告)

第65条 基金管理者は、その所属する基金について、毎年度の状況を別に定めるところにより作成し、翌年度の4月30日までに総務部長に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和47年規則67号〕)

(書類の様式)

第66条 次に掲げる書類の様式は、別に定める。

(1) 第22条の行政財産使用許可台帳

(2) 第26条の公有財産貸付台帳

(3) 第26条の5の県有財産地上権・地役権設定台帳

(4) 第37条第1項の公有財産台帳

(5) 第38条第2項の借受財産台帳

(6) 第46条の債権管理簿

(7) 第52条の徴収停止整理簿

(8) 第63条の基金運用状況調書

(9) 第64条の基金運用簿

(追加〔令和7年規則22号〕)

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 県有建物および土地管理規則(昭和29年福井県規則第41号)は、廃止する。

附則(昭和39年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年規則第69号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条、第3条、第5条、第6条、第7条、第11条、第12条および第13条の規定による改正後の規則の規定に規定する遅延利息、利息、違約金、延納利率、延納利息、延滞金、延滞利息および利子相当額の全部または一部でこの規則の施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。

附則(昭和47年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年規則第19号)抄

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和52年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年規則第31号)抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和56年規則第20号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成2年規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成8年規則第12号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成12年規則第92号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年規則第26号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定による改正前の福井県公有財産等管理規則、第5条の規定による改正前の福井県消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金規則、第11条の規定による改正前の農業協同組合法施行細則、第14条の規定による改正前の福井県農業改良資金貸付規則および第15条の規定による改正前の福井県林業・木材産業改善資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成16年規則第90号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

附則(平成17年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則、福井県県税条例施行規則、福井県公有財産等管理規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則、食品衛生法施行細則、福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則、生活保護法施行細則、福井県食品衛生条例施行規則、福井県情報公開条例施行規則、里親委託等取扱規則、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則、福井県核燃料税条例施行規則、福井県個人情報保護条例施行規則および遊漁船業の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成18年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福井県公有財産等管理規則第36条および第56条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される延納の特約および履行延期の特約等(以下「延納の特約等」という。)について適用し、同日前に締結された延納の特約等については、なお従前の例による。

附則(平成19年規則第50号)

この規則は、平成19年5月17日から施行する。

附則(平成19年規則第60号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

附則(平成20年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第21条第1項および第35条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第36条および第56条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される延納の特約および履行延期の特約等(以下「延納の特約等」という。)について適用し、同日前に締結された延納の特約等については、なお従前の例による。

附則(平成21年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第36条および第56条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される延納の特約および履行延期の特約等(以下「延納の特約等」という。)について適用し、同日前に締結された延納の特約等については、なお従前の例による。

附則(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年2月15日から施行する。

附則(平成22年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第36条および第56条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される延納の特約および履行延期の特約等(以下「延納の特約等」という。)について適用し、同日前に締結された延納の特約等については、なお従前の例による。

附則(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年2月16日から施行する。

附則(平成23年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第36条および第56条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される延納の特約および履行延期の特約等(以下「延納の特約等」という。)について適用し、同日前に締結された延納の特約等については、なお従前の例による。

附則(平成25年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第36条および第56条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される延納の特約および履行延期の特約等(以下「延納の特約等」という。)について適用し、同日前に締結された延納の特約等については、なお従前の例による。

3 改正前の福井県公有財産等管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成25年規則第79号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

附則(平成26年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第36条および第56条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される延納の特約および履行延期の特約等(以下「延納の特約等」という。)について適用し、同日前に締結された延納の特約等については、なお従前の例による。

附則(平成26年規則第25号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第36条および第56条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される延納の特約および履行延期の特約等(以下「延納の特約等」という。)について適用し、同日前に締結された延納の特約等については、なお従前の例による。

附則(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第36条および第56条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される延納の特約および履行延期の特約等(以下「延納の特約等」という。)について適用し、同日前に締結された延納の特約等については、なお従前の例による。

附則(令和元年5月31日規則第2号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

附則(令和2年3月27日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第36条および第56条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される延納の特約および履行延期の特約等(以下「延納の特約等」という。)について適用し、同日前に締結された延納の特約等については、なお従前の例による。

附則(令和3年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第36条および第56条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される延納の特約および履行延期の特約等(以下「延納の特約等」という。)について適用し、同日前に締結された延納の特約等については、なお従前の例による。

附則(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和6年3月26日規則第25号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県公有財産等管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

参考

――――――――――

○利率等の表示の年利建て移行に関する規則(抄)

昭和45年10月1日

福井県規則第69号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第14条 第1条から第8条までの規定および第11条から前条までの規定による改正後の規則の規定に定める延滞利息、遅延利息、利息、違約金、延納利率、延納利息、延滞金、延滞利子および利子相当額の額の計算につきこれらの規則の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(一部改正〔令和3年規則24号〕)

(一部改正〔平成25年規則79号・令和7年22号〕)

(一部改正〔平成17年規則12号・28年23号〕)

(一部改正〔平成17年規則12号・28年23号〕)

別記様式第5号 削除

(削除〔令和7年規則22号〕)

(一部改正〔令和3年規則24号〕)

(追加〔昭和52年規則3号〕、一部改正〔平成19年規則60号・令和3年24号・7年22号〕)

別記様式第8号から第10号まで 削除

(削除〔令和7年規則22号〕)

(一部改正〔昭和45年規則69号・平成18年35号〕)

別記様式第12号 削除

(削除〔令和7年規則22号〕)

(一部改正〔昭和45年規則69号・平成16年89号・令和3年24号〕)

(一部改正〔昭和45年規則69号・平成16年89号・令和3年24号〕)