○福井県県税条例施行規則

昭和37年3月2日

福井県規則第8号

福井県県税条例施行規則を公布する。

福井県県税条例施行規則

福井県県税条例施行規則(昭和25年福井県規則第88号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第7条)

第2節 賦課徴収および収納(第8条―第47条)

第3節 証紙収納等(第48条―第48条の17)

第2章 普通税

第1節 県民税(第48条の18―第49条の2)

第2節 事業税(第50条―第54条)

第2節の2 地方消費税(第54条の2)

第3節 不動産取得税(第55条―第58条)

第3節の2 県たばこ税(第58条の2―第58条の4)

第4節 ゴルフ場利用税(第59条―第69条)

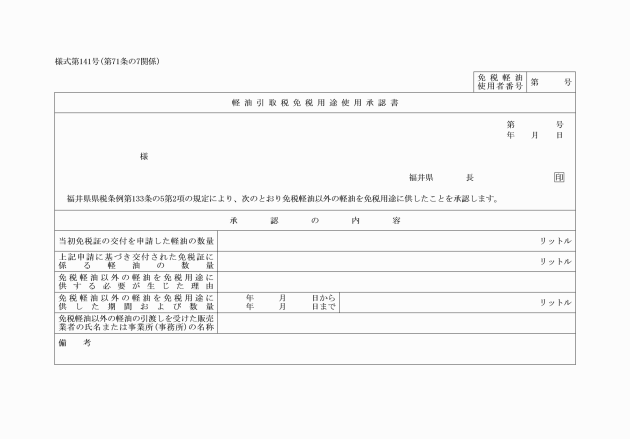

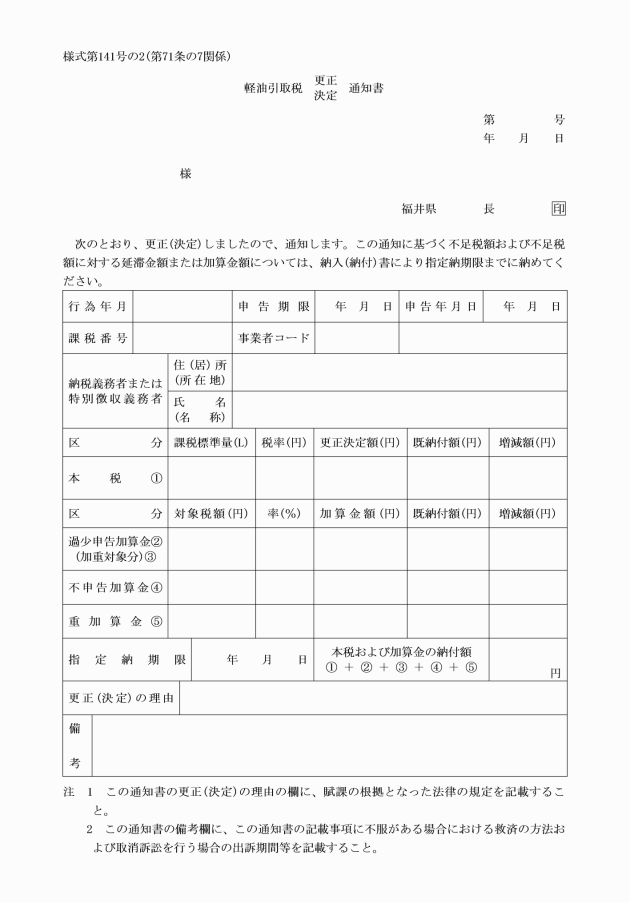

第5節 軽油引取税(第70条―第71条の7)

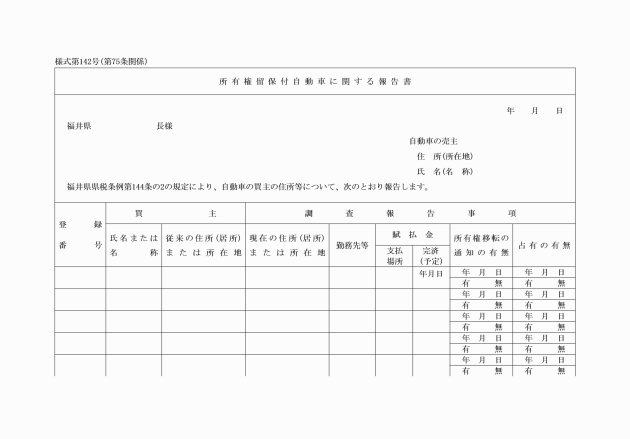

第6節 自動車税(第72条―第75条)

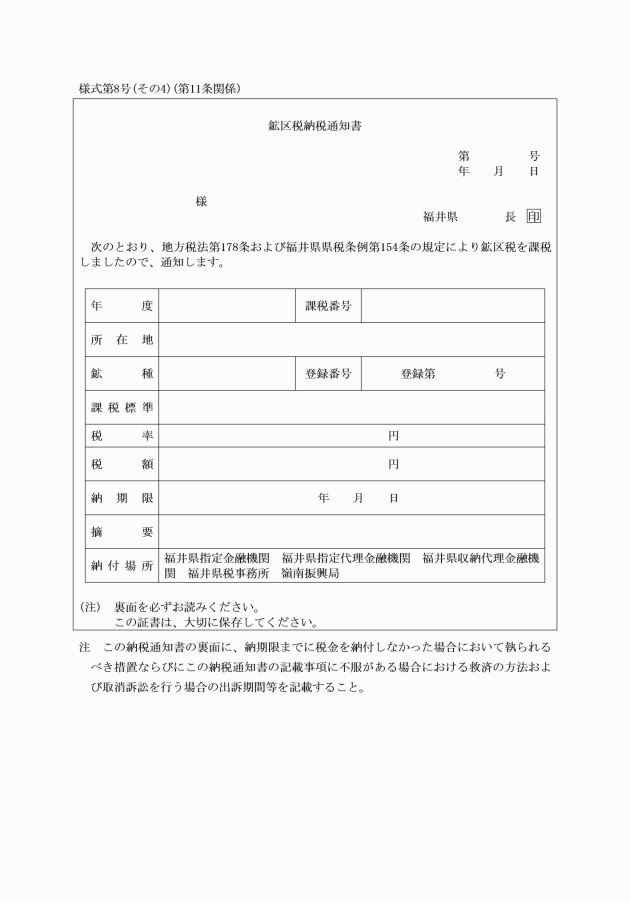

第7節 鉱区税(第76条)

第8節 削除

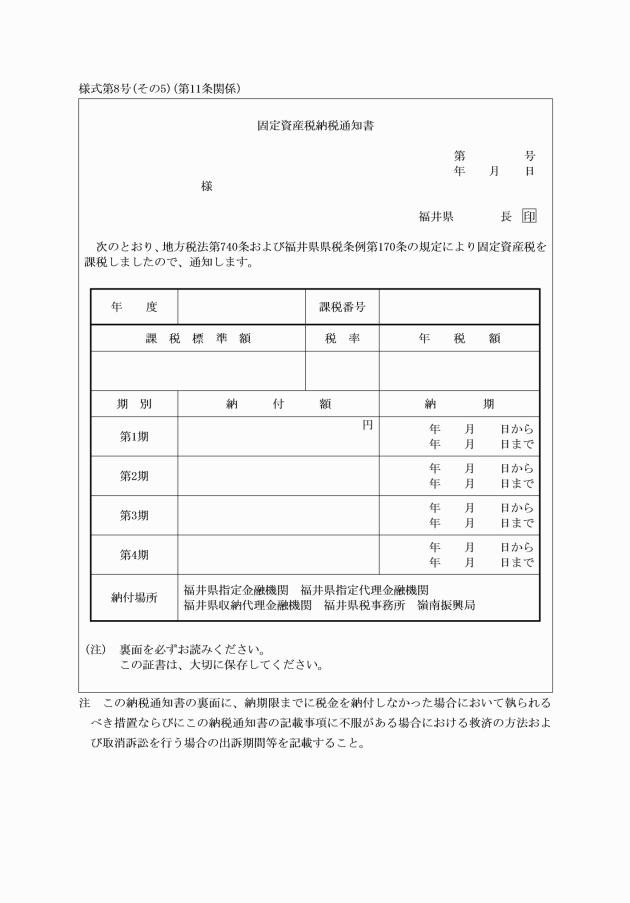

第9節 固定資産税(第79条)

第3章 目的税

第1節および第2節 削除

第3節 狩猟税(第87条の2・第87条の3)

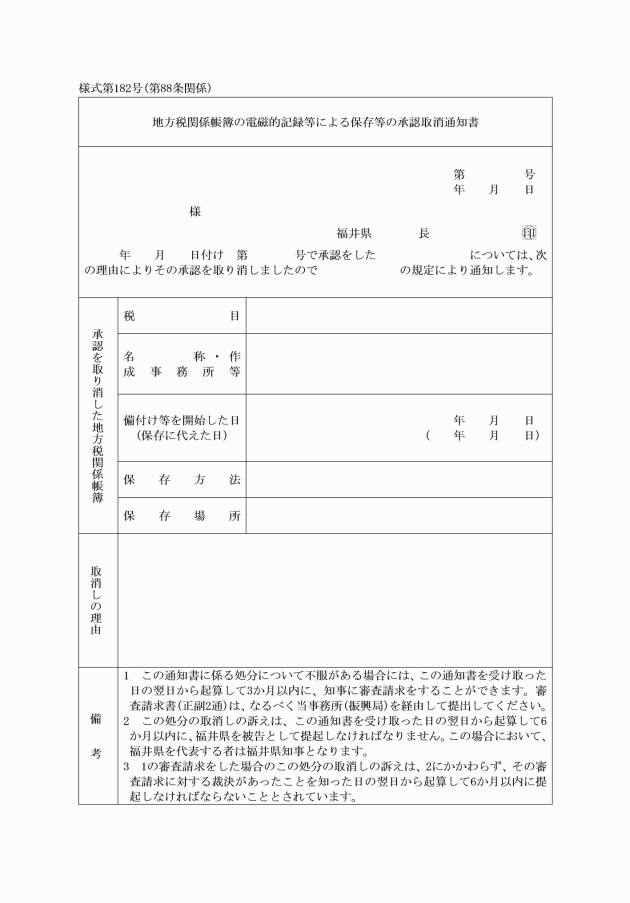

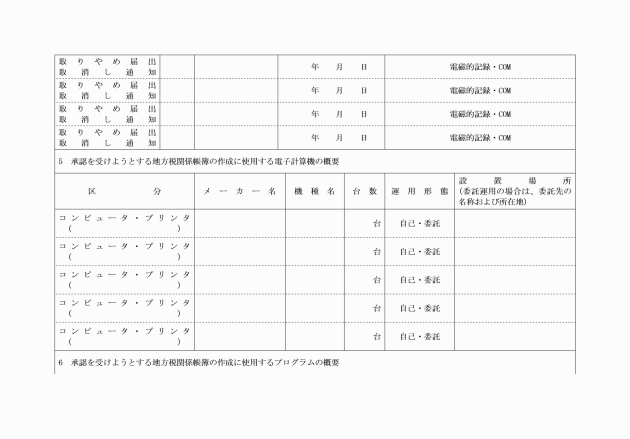

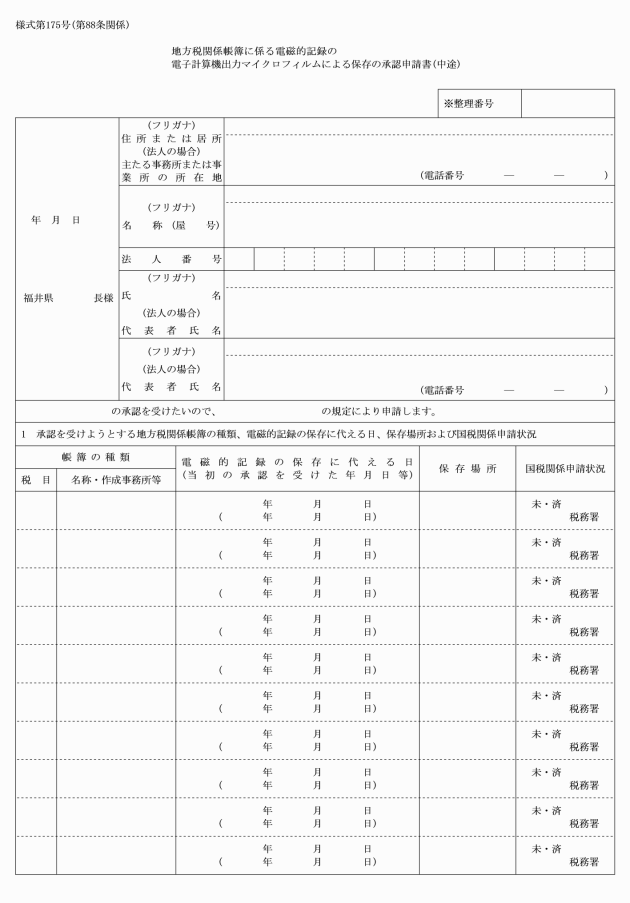

第4章 電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿の保存方法等の特例(第88条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)および地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)ならびに福井県県税条例(昭和25年福井県条例第53号。以下「条例」という。)の実施のための手続その他施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(削除〔昭和41年規則20号〕)

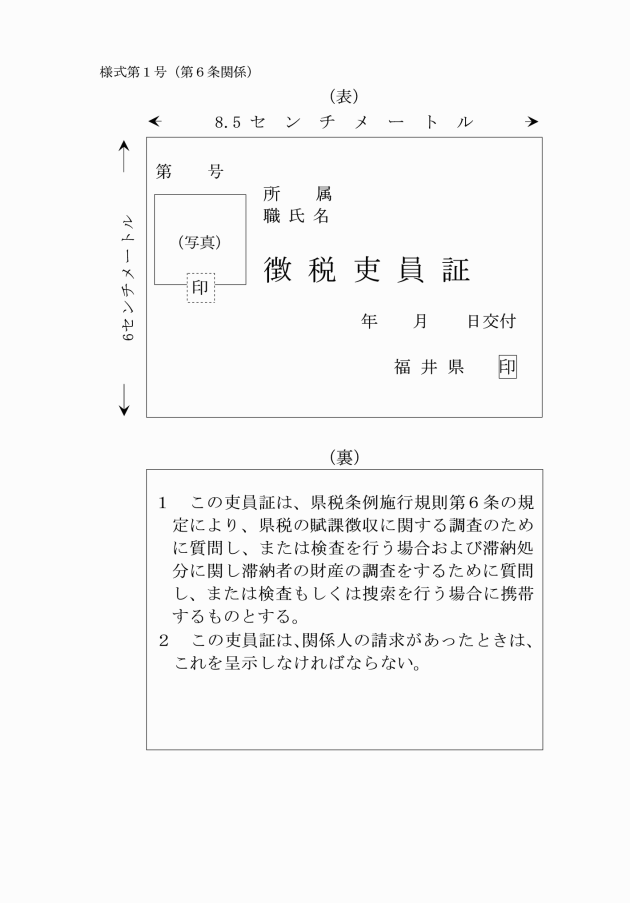

(徴税吏員の委任)

第3条 知事は、次に掲げる者をその委任を受けた徴税吏員とする。

(1) 総務部長および総務部副部長(部の事務を総括する副部長に限る。)

(2) 総務部税務課長その他の総務部税務課に勤務する県職員

(3) 福井県税事務所長その他の福井県税事務所に勤務する県職員

(4) 嶺南振興局の長および副局長ならびに嶺南振興局税務部に勤務する県職員

(一部改正〔昭和37年規則45号・52年17号・平成8年42号・15年59号・16年40号・17年45号・19年30号・20年59号・令和元年2号〕)

(1) 徴収金の賦課徴収に関する事務

(2) 過料の徴収に関する事務

(3) 徴収金および過料の滞納処分に関する事項

(4) 他の地方公共団体の徴税吏員から徴収の嘱託を受けた徴収金の徴収および滞納処分に関する事項

(5) 納税証明書交付手数料の徴収に関する事務

(6) 県税に係る犯則事件に関する事務

(一部改正〔昭和39年規則19号・平成30年32号〕)

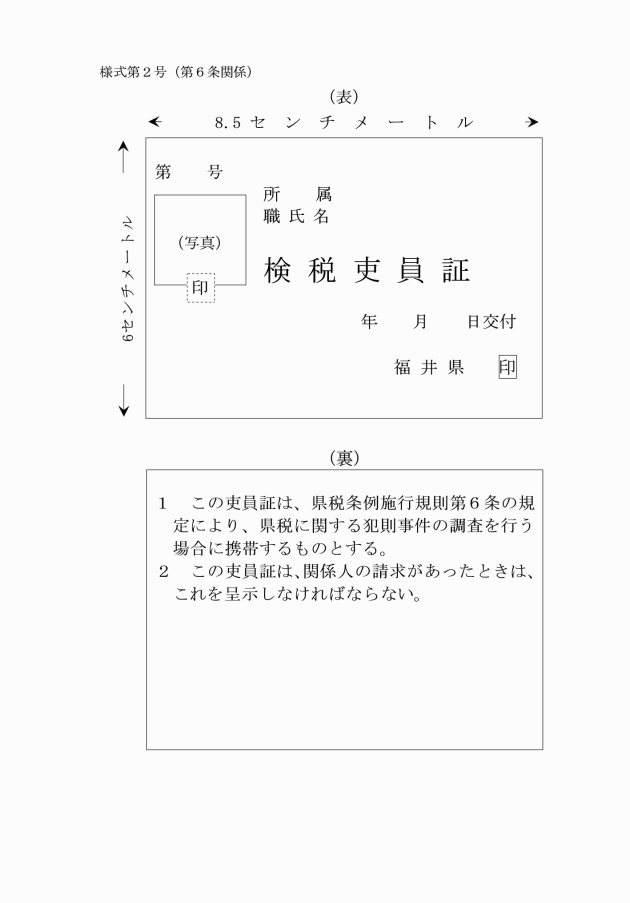

(検税吏員の指定)

第5条 知事は、次の各号に掲げる者を検税吏員とする。

(1) 総務部税務課に勤務する徴税吏員で知事が指定する者

(2) 福井県税事務所または嶺南振興局税務部に勤務する徴税吏員で福井県税事務所または嶺南振興局(以下「県税事務所等」という。)の長が指定する者

(一部改正〔昭和37年規則45号・平成8年46号・20年59号・30年32号〕)

第7条 削除

(削除〔平成13年規則17号〕)

第2節 賦課徴収および収納

(課税地の指定の手続)

第8条 条例第6条第3項の規定による課税地の指定は、これを告示して行なう。

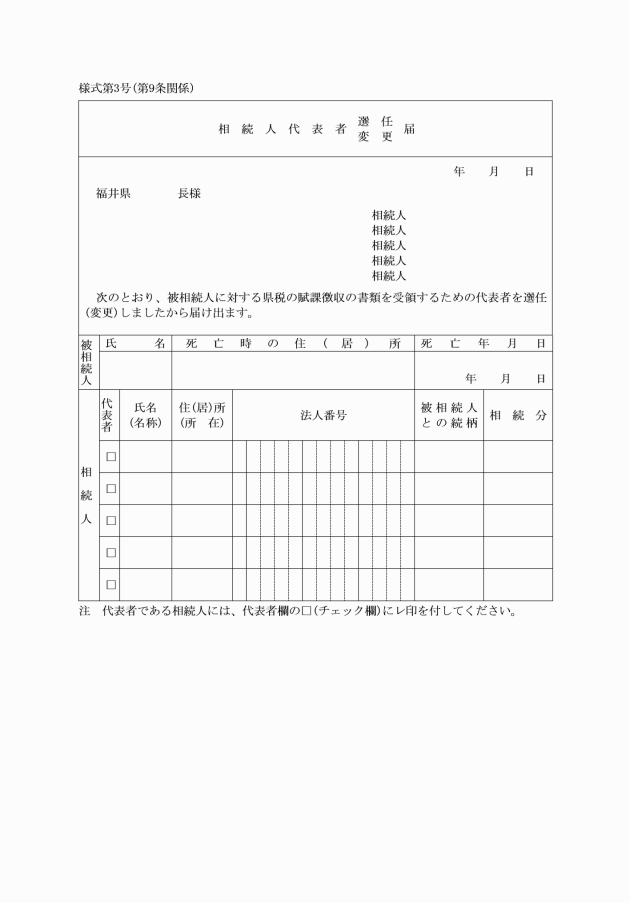

(相続人の代表者の届出等)

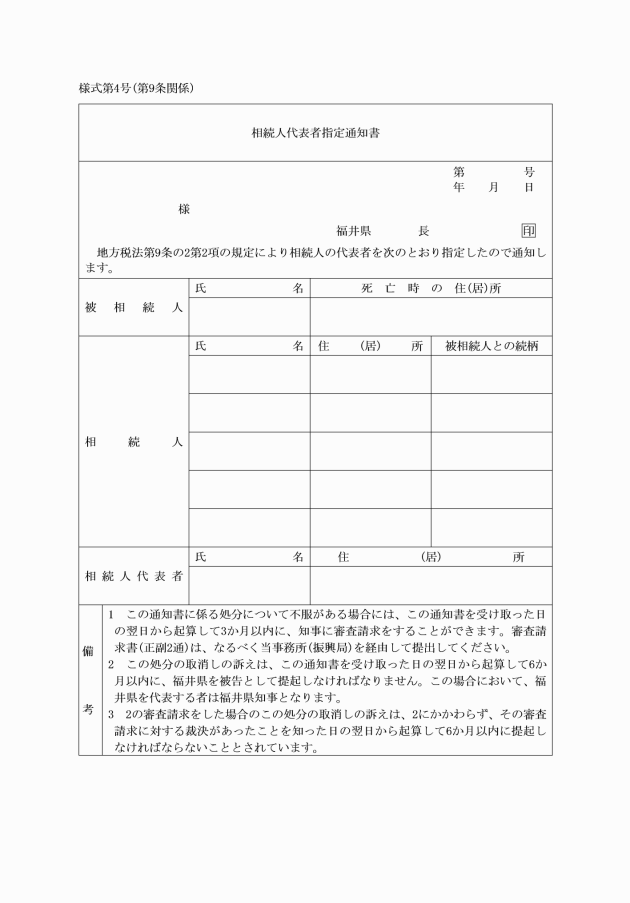

第9条 法第9条の2第1項後段の規定による相続人の代表者の届出(施行令第2条第6項の規定により指定した相続人の代表者を変更する場合の届出を含む。)は、別記様式第3号の相続人代表者選任(変更)届出書によってしなければならない。

2 法第9条の2第2項後段の規定による相続人の代表者を指定した旨の通知は、別記様式第4号の相続人代表者指定通知書によって行なうものとする。

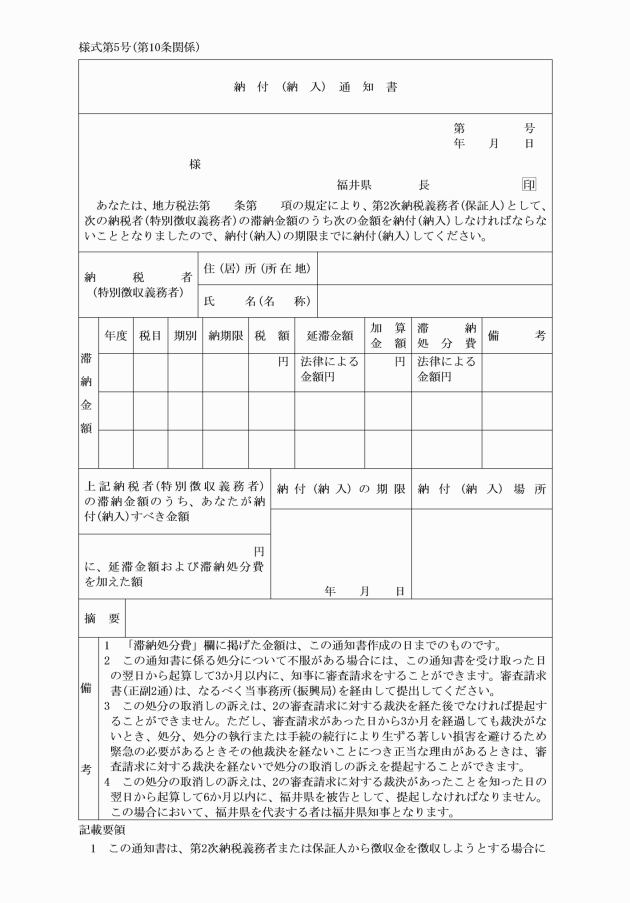

2 前項の規定は、法第16条の5第4項の規定により保証人から徴収金を徴収する場合について準用する。

(一部改正〔昭和38年規則36号・39年19号・41年20号・43年34号・55年18号・57年38号・60年26号・平成元年26号・11年41号・12年12号の2・15年78号・21年19号・29年2号〕)

2 前項の規定は、第2次納税義務者または保証人として納付または納入すべき徴収金の納付または納入の期限を指定する場合について準用する。

(一部改正〔昭和57年規則38号・60年26号・平成元年26号・13年17号・18年30号・20年33号〕)

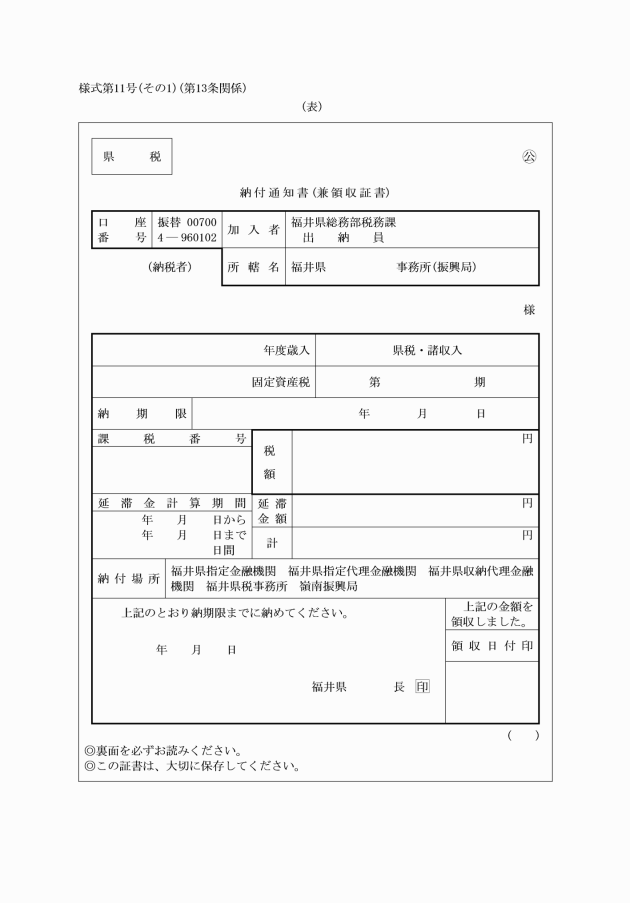

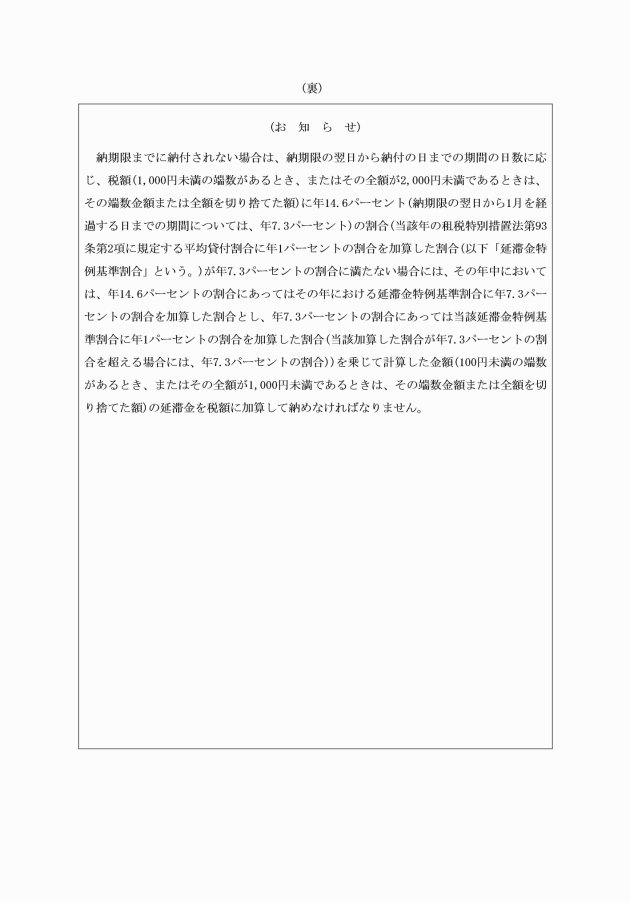

(納期到来の通知)

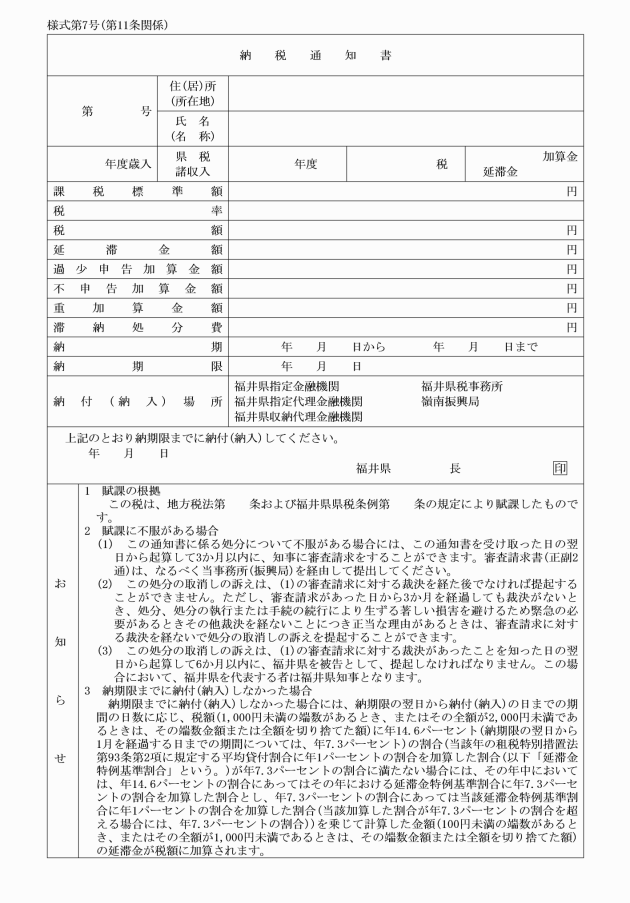

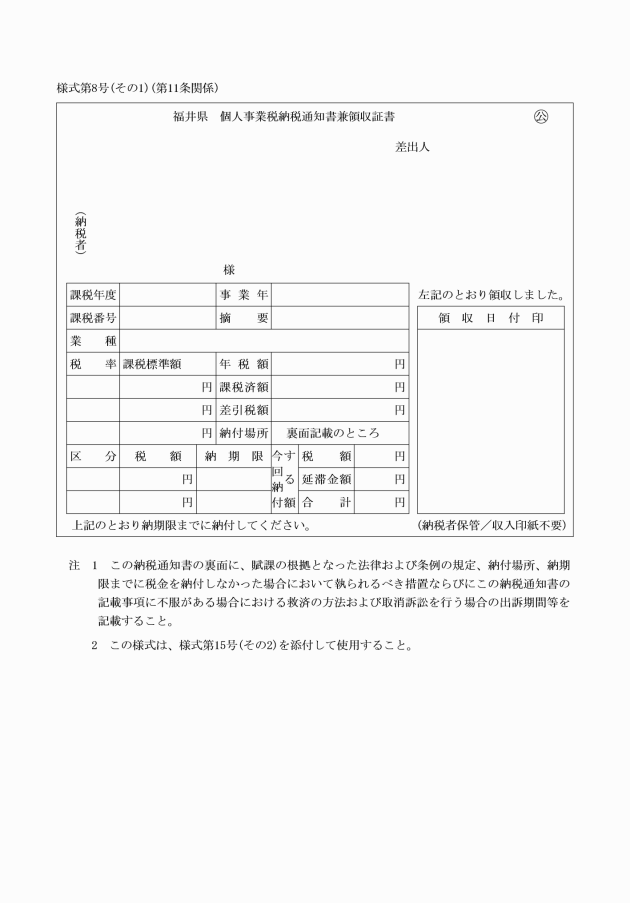

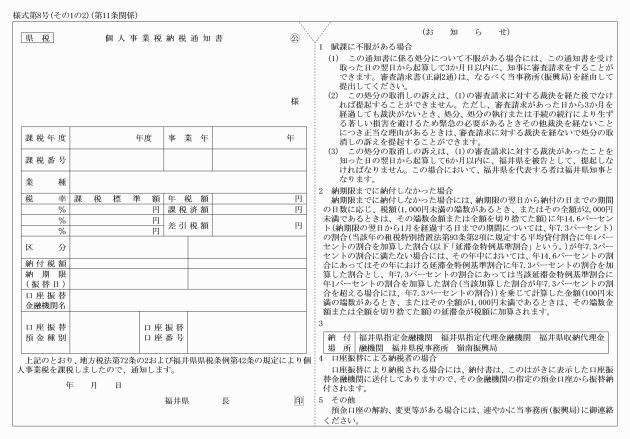

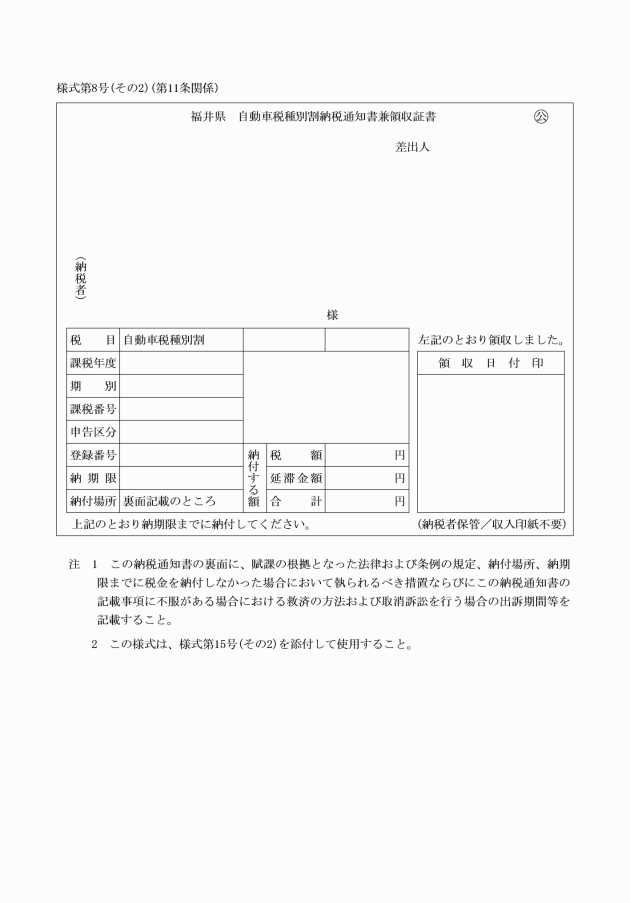

第13条 県税事務所等の長は、既に納税の告知をしている普通徴収に係る県税の第2期分以後の徴収について、遅くともその納期限前10日までに別記様式第11号の納付通知書によって通知しなければならない。ただし、口座振替の方法(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条に規定する口座振替の方法をいう。以下同じ。)による納付を行う予定の者に対しては、この限りではない。

(一部改正〔昭和38年規則36号・39年19号・平成11年41号・20年33号・44号〕)

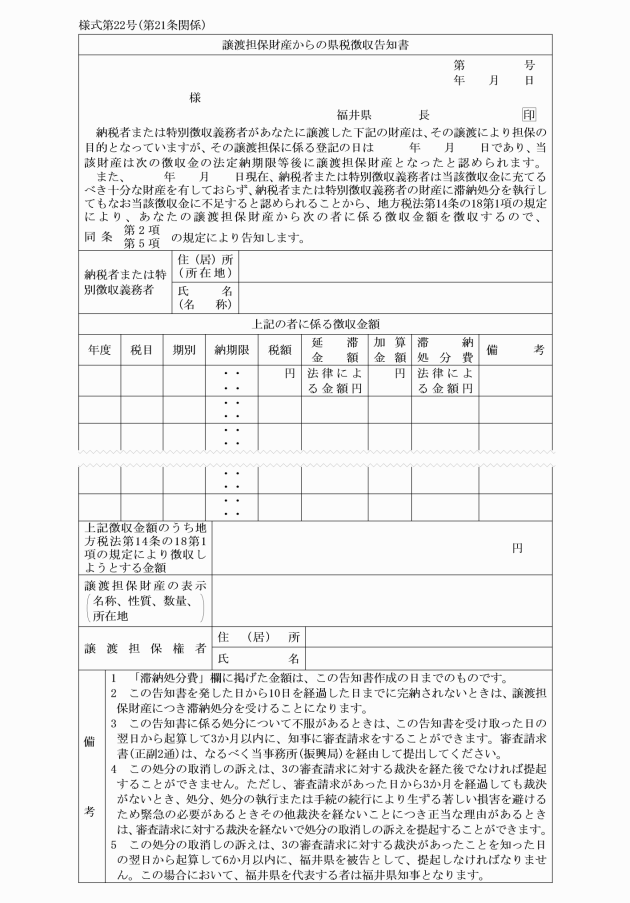

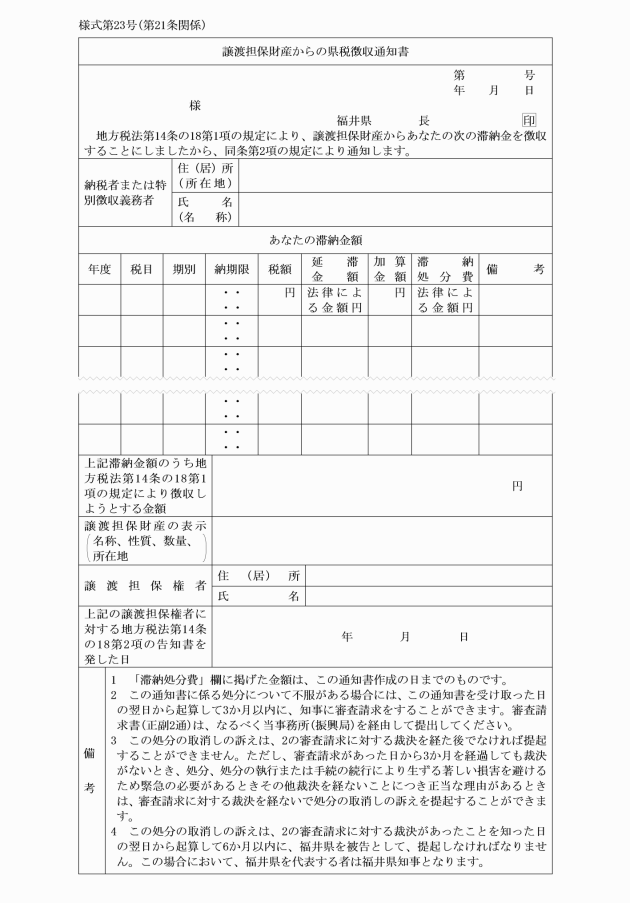

3 第1項の規定は、法第14条の18第1項の規定により譲渡担保財産から徴収すべき納税者または特別徴収義務者の徴収金を同条第4項の規定により繰上徴収する場合の告知について準用する。

(一部改正〔昭和38年規則36号・41年20号・57年38号・60年26号〕)

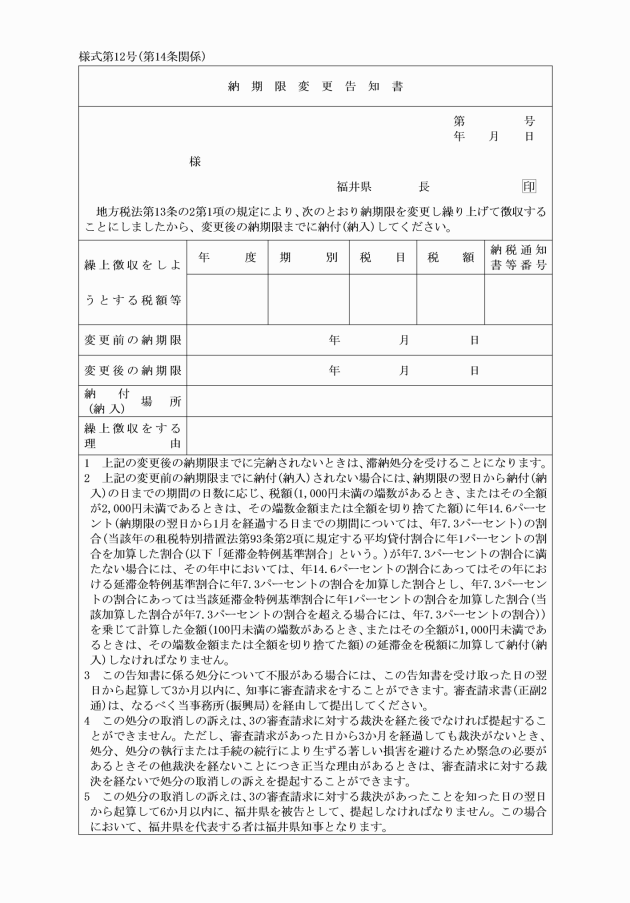

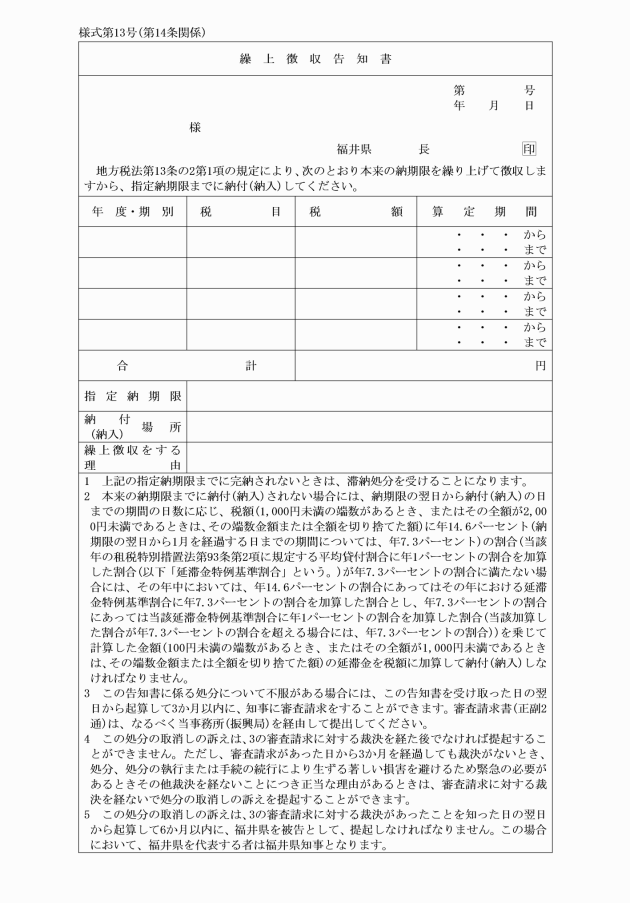

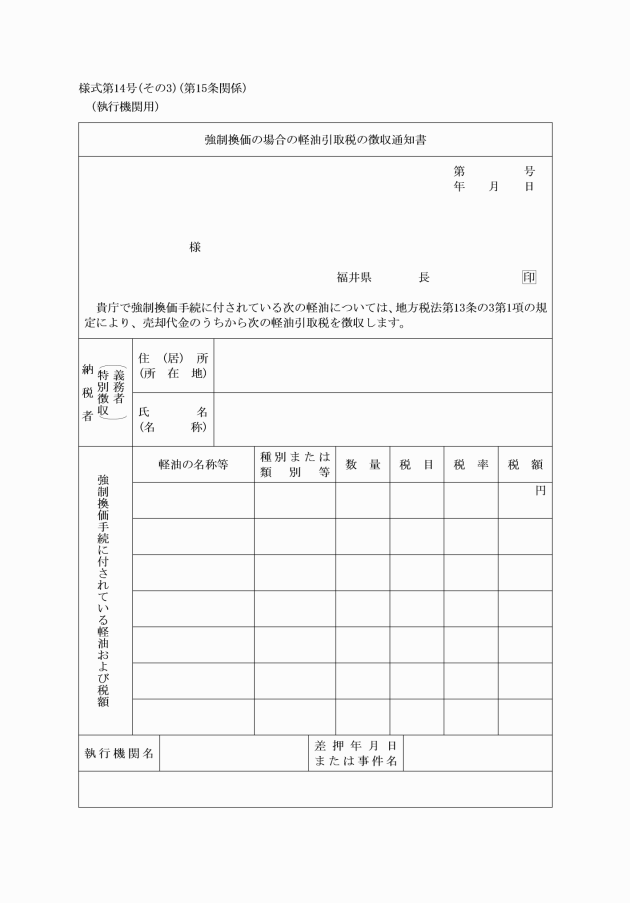

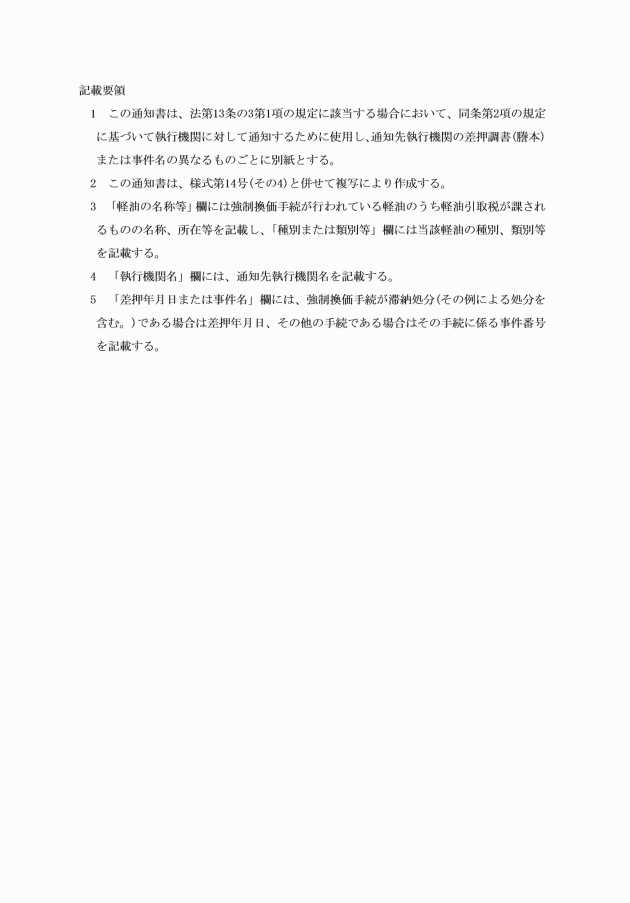

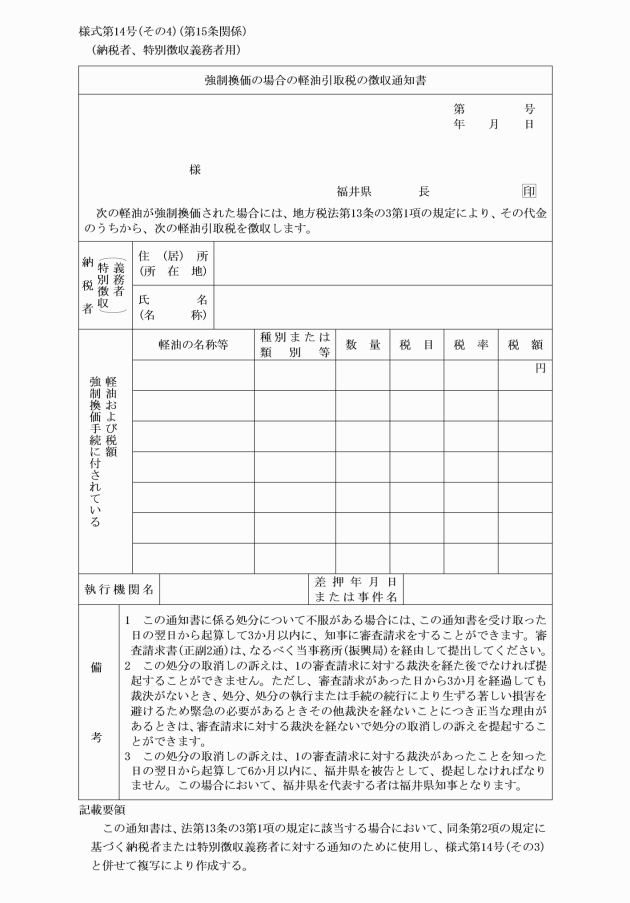

(強制換価の場合の県たばこ税等の徴収の通知)

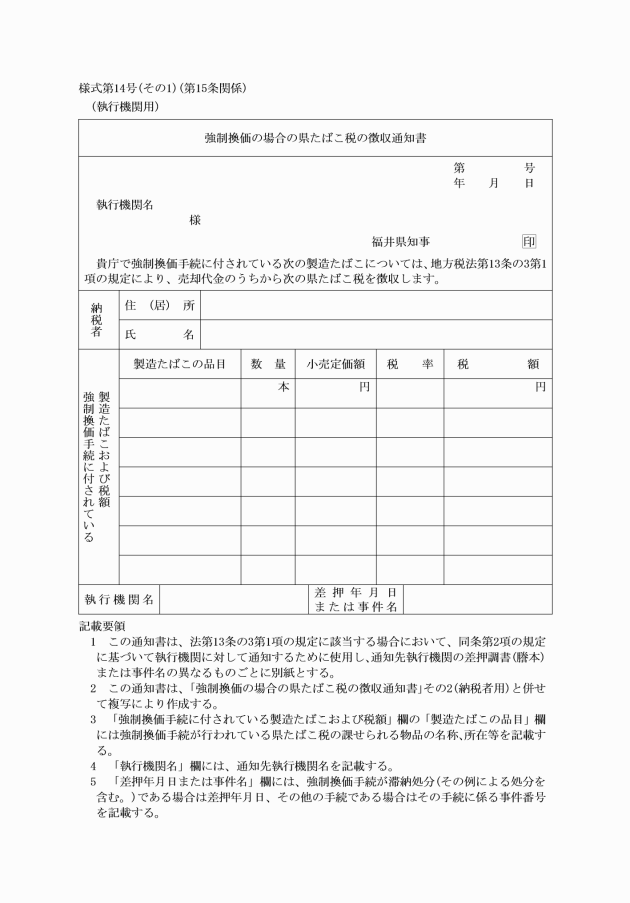

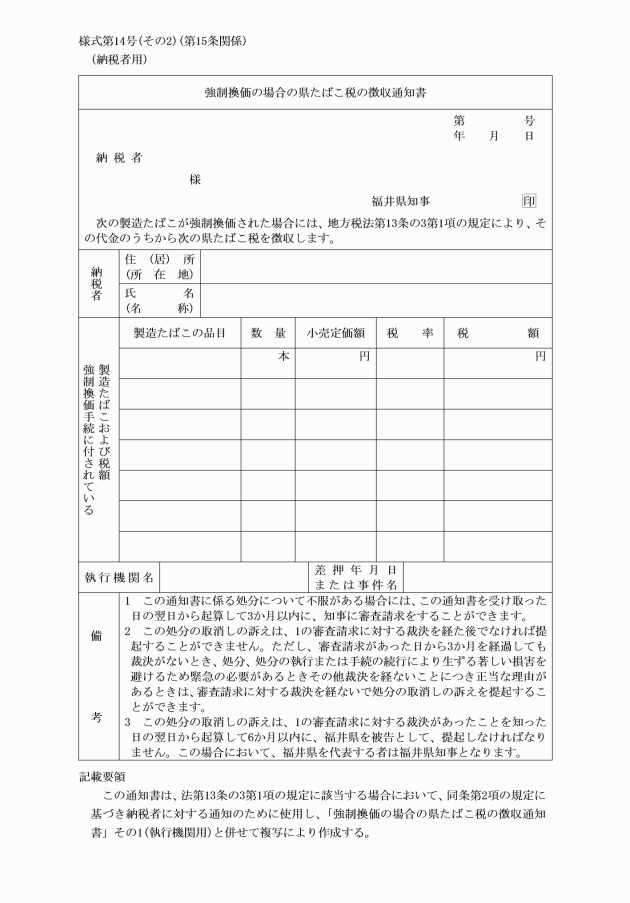

第15条 法第13条の3第2項の規定による執行機関および特別徴収義務者または納税者に対する県たばこ税または軽油引取税の徴収の通知は、別記様式第14号の強制換価の場合の徴収通知書によって行うものとする。

(一部改正〔昭和60年規則26号・平成元年26号〕)

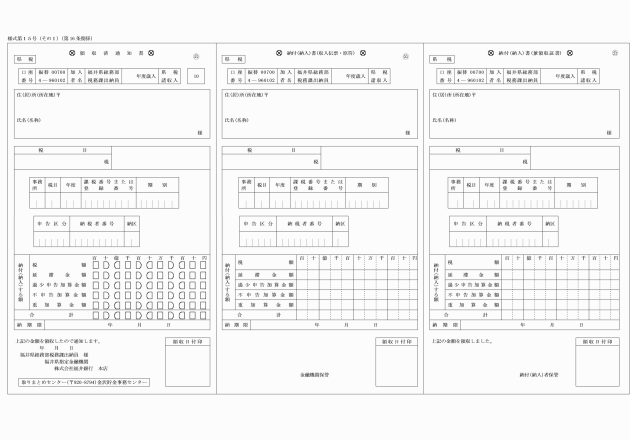

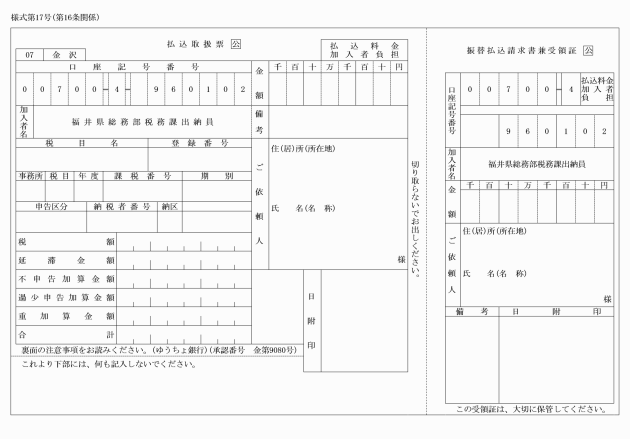

3 法第739条の4第2項の規定による徴収金の払込みは、別記様式第16号により行うものとする。

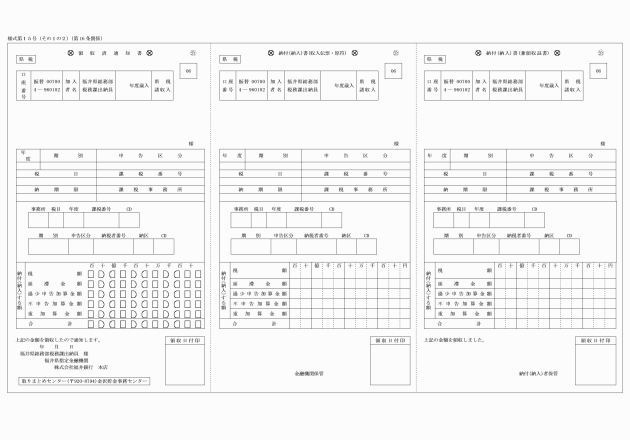

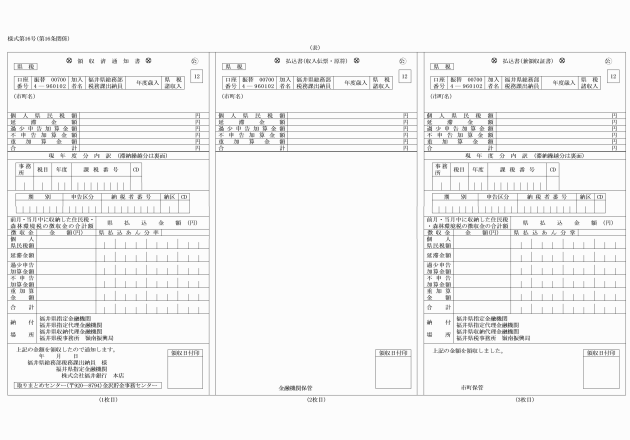

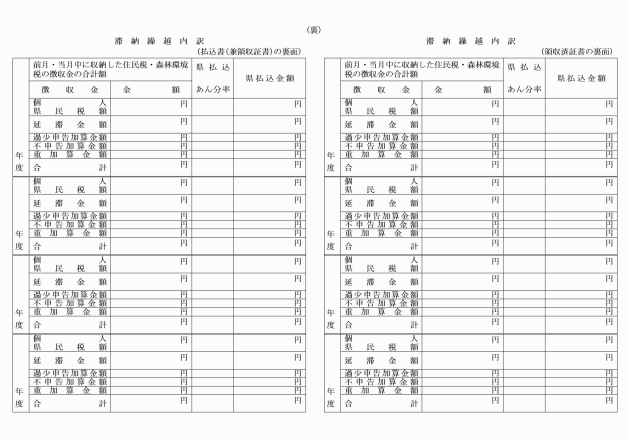

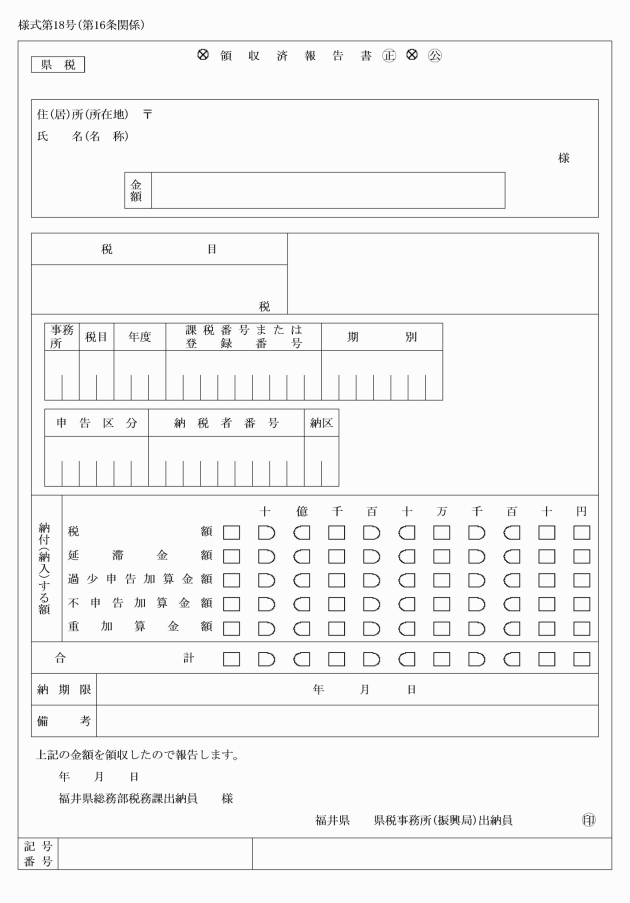

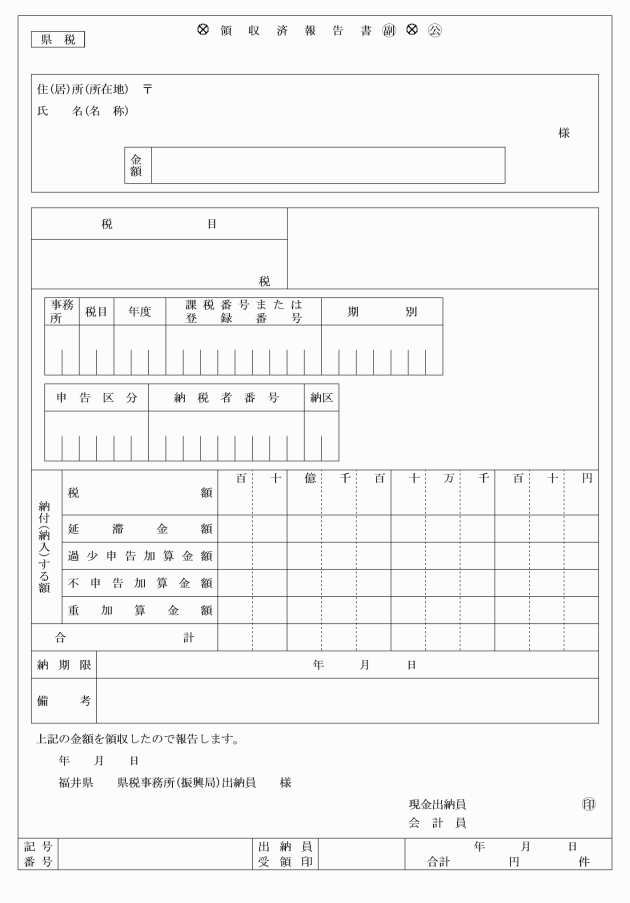

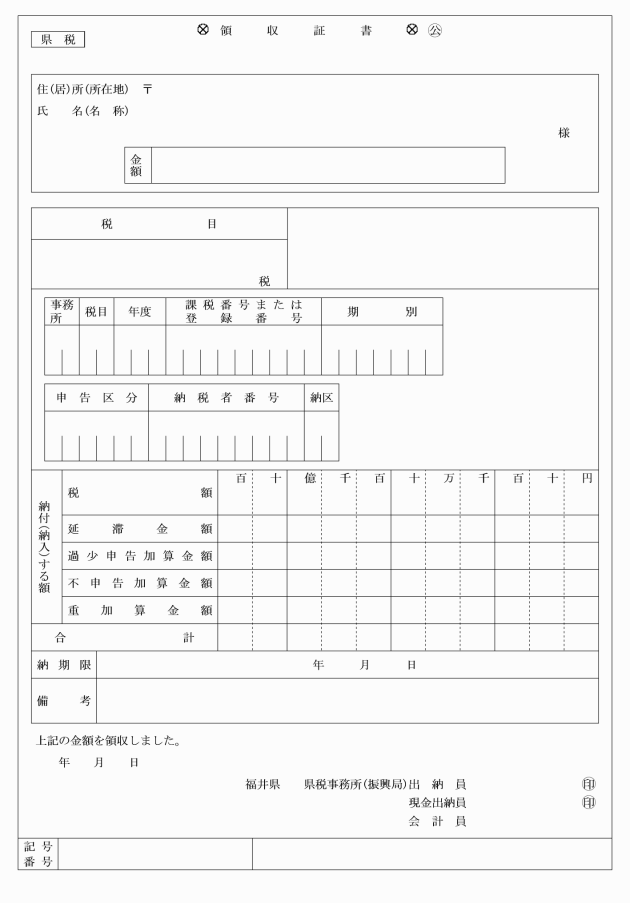

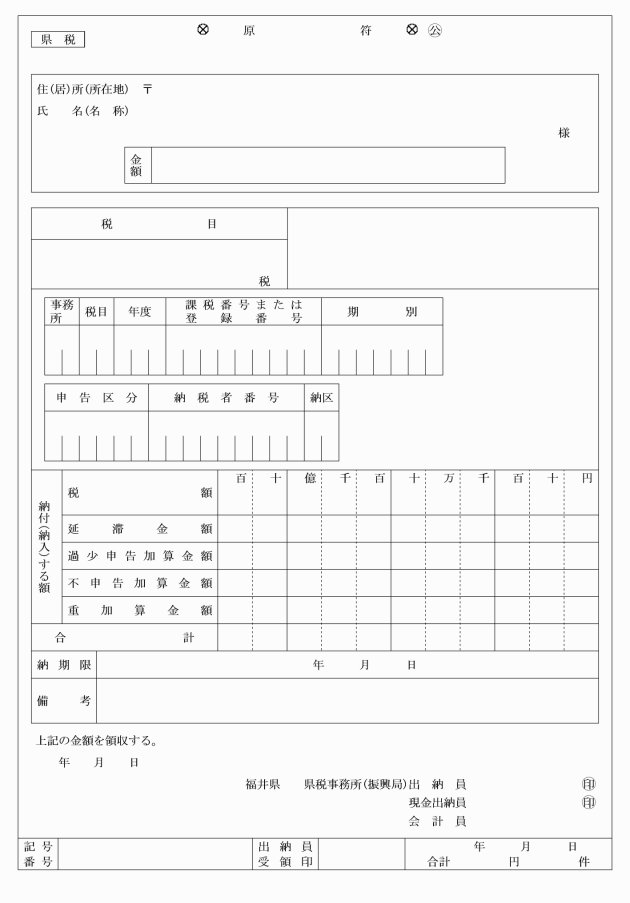

4 徴収金の納付、納入または払込みを受けた出納員または現金出納員が福井県財務規則(昭和39年福井県規則第11号)第57条第1項の規定により交付する領収証書は、別記様式第18号に定めるところによるものとする。

(全部改正〔平成19年規則81号〕、一部改正〔平成20年規則33号・令和2年41号・5年31号〕)

第17条および第18条 削除

(削除〔昭和39年規則19号〕)

(担保権付財産または担保のための仮登記付財産が譲渡された場合の県税の徴収に関する通知等)

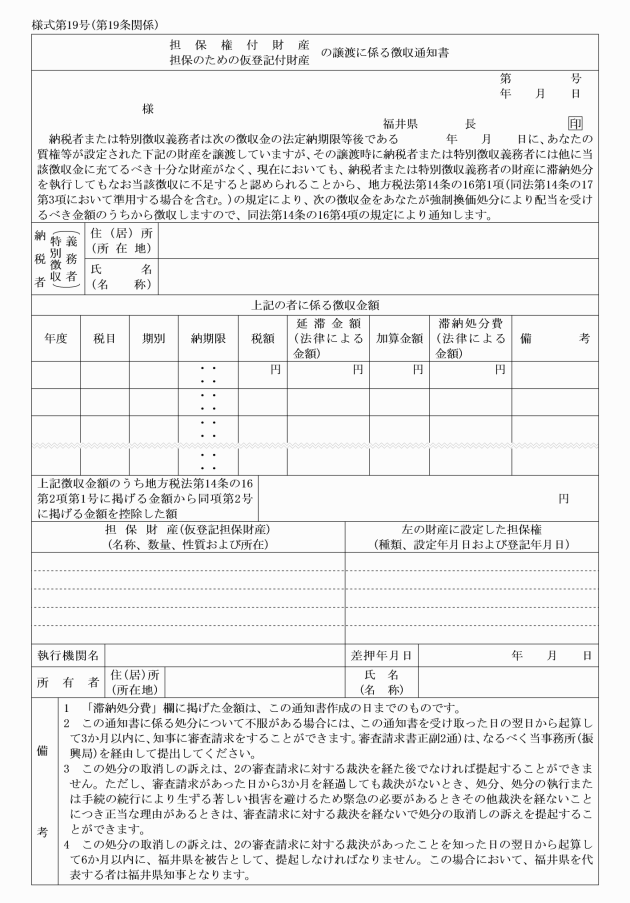

第19条 法第14条の16第4項の規定による質権者または抵当権者に対する徴収の通知は、別記様式第19号の担保権付財産の譲渡に係る徴収通知書によって行うものとする。

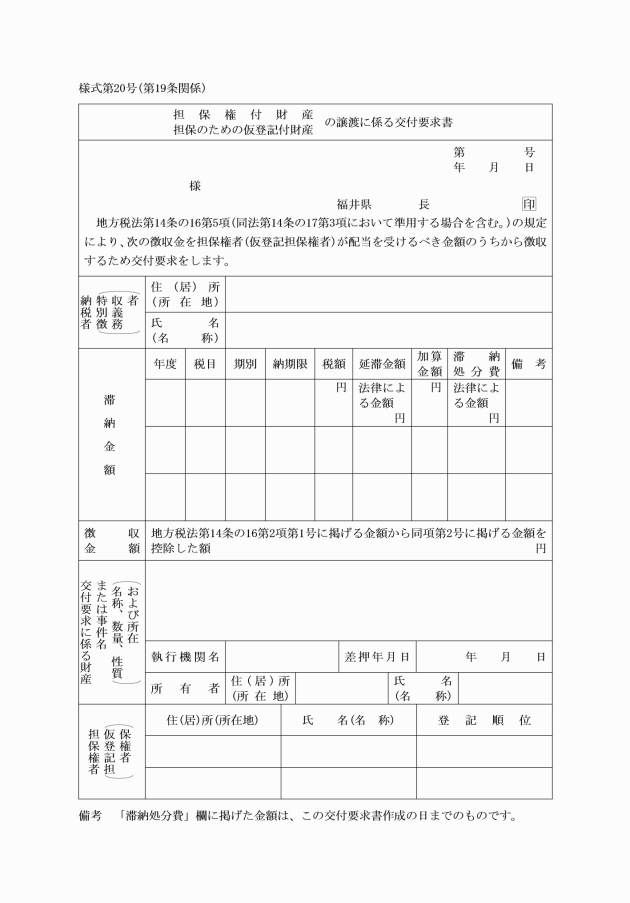

2 法第14条の16第5項の規定による執行機関に対する交付要求は、別記様式第20号の担保権付財産の譲渡に係る交付要求書によって行うものとする。

(一部改正〔昭和54年規則19号〕)

第20条 削除

(削除〔昭和54年規則19号〕)

(分割納付の方法により徴収猶予等をする場合の分納金額等)

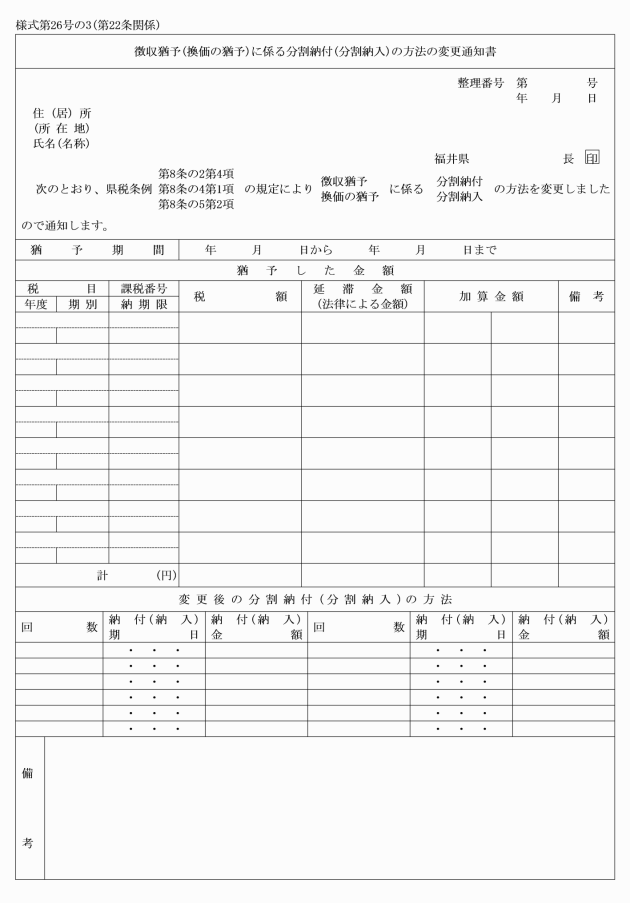

第22条 条例第8条の2第1項(条例第8条の4第1項および第8条の5第2項において準用する場合を含む。)の各納付期限または各納入期限ごとの納付金額または納入金額は、それぞれ等しくなるよう定めるものとする。ただし、これによることができない事由がある場合においては、この限りでない。

2 前項の規定は、条例第8条の2第2項(条例第8条の4第1項および第8条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定により各納付期限または各納入期限ごとの納付金額または納入金額を変更する場合に準用する。

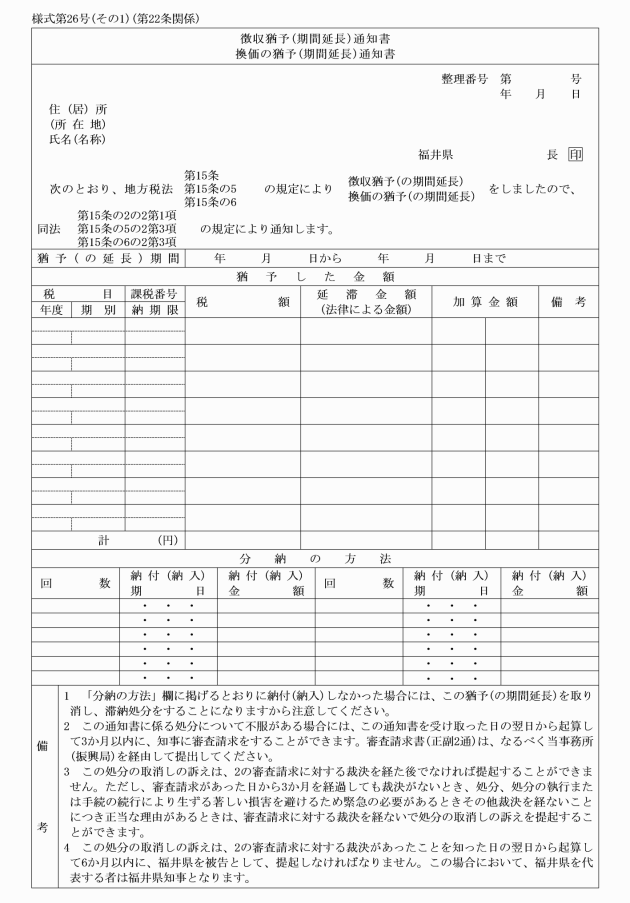

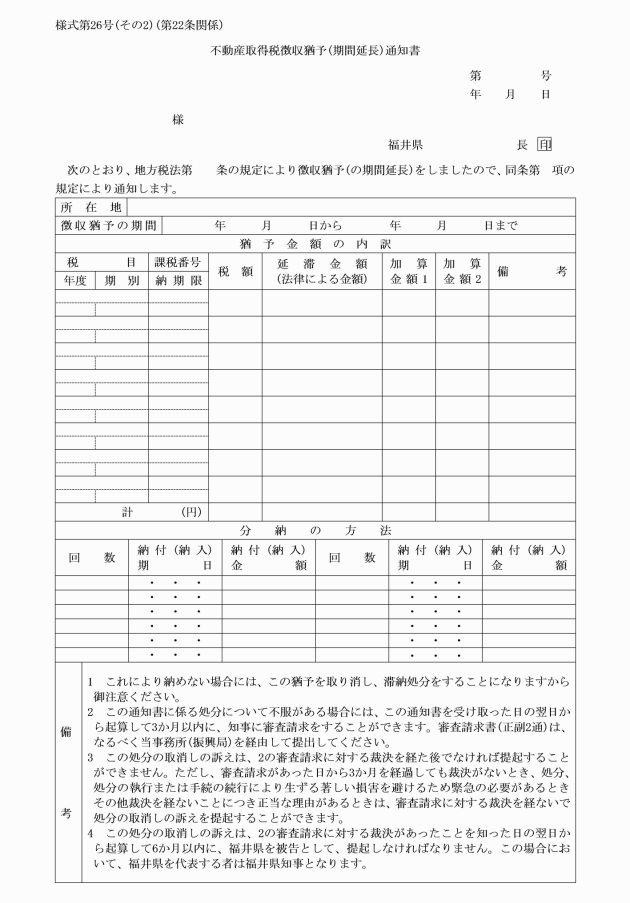

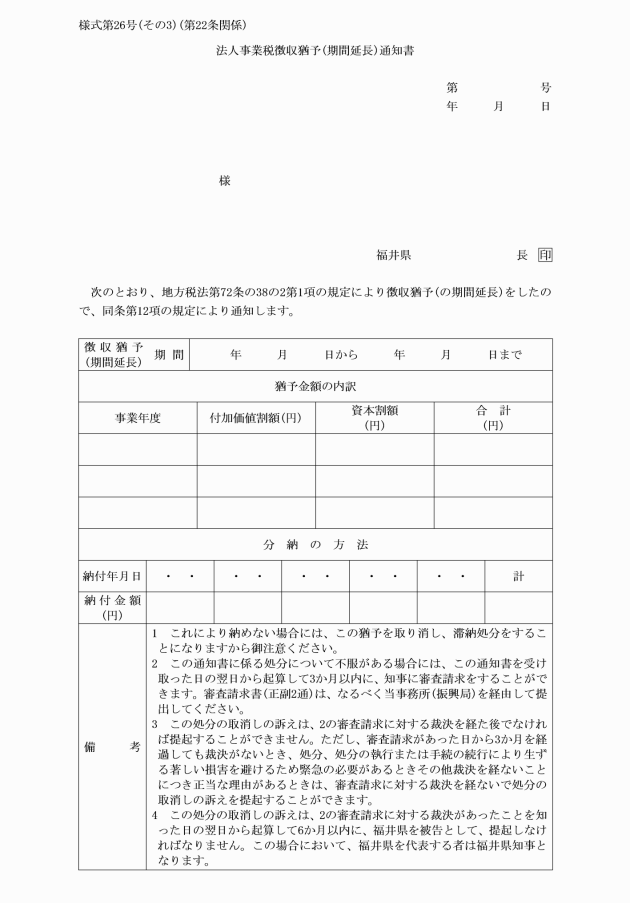

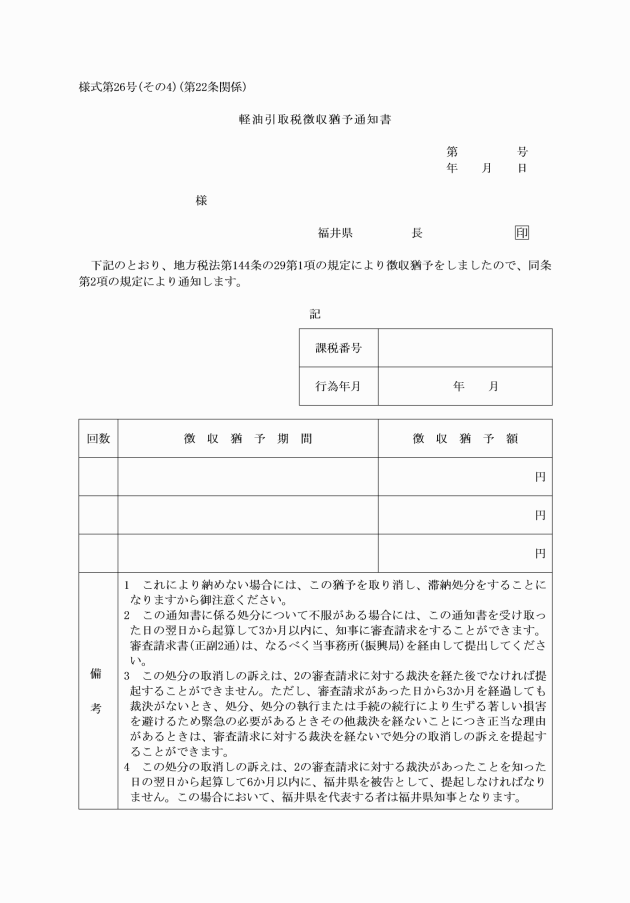

3 条例第8条の2第3項(条例第8条の4第1項および第8条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、別記様式第26号の徴収猶予または換価の猶予(期間延長)通知書により行うものとする。

4 条例第8条の2第4項(条例第8条の4第1項および第8条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、別記様式第26号の3の徴収猶予(換価の猶予)に係る分割納付(分割納入)の方法の変更通知書により行うものとする。

(全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔平成29年規則2号〕)

(徴収猶予等の申請等)

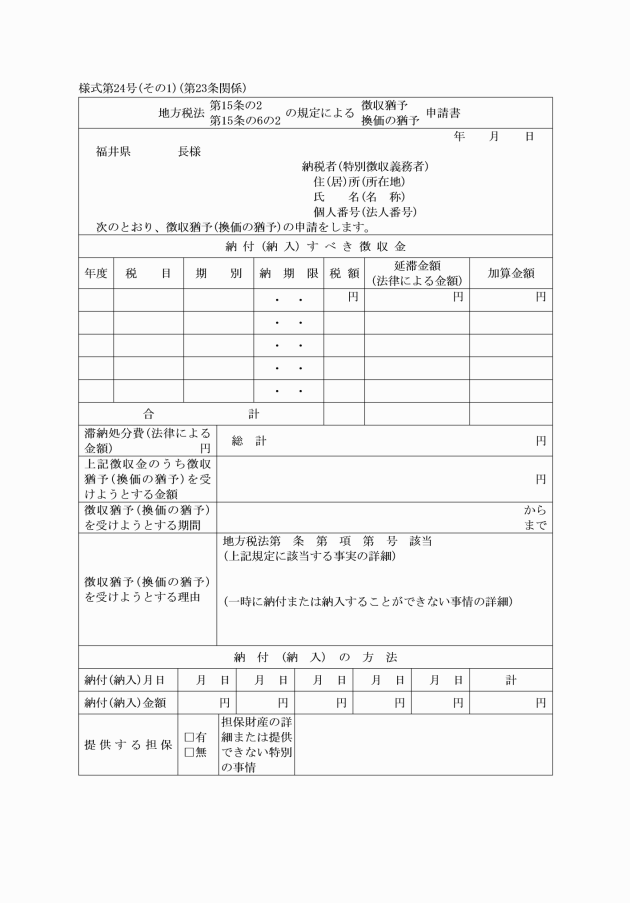

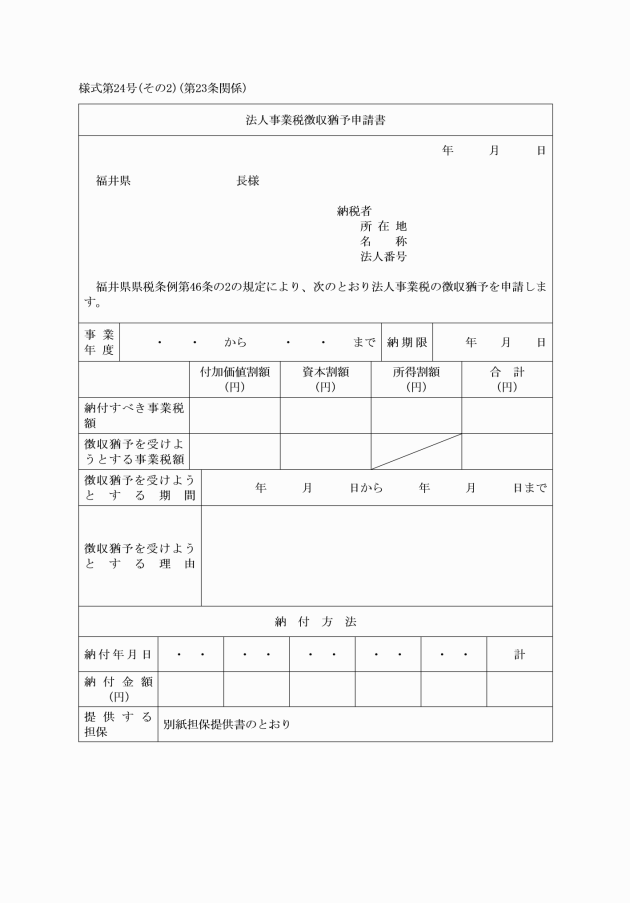

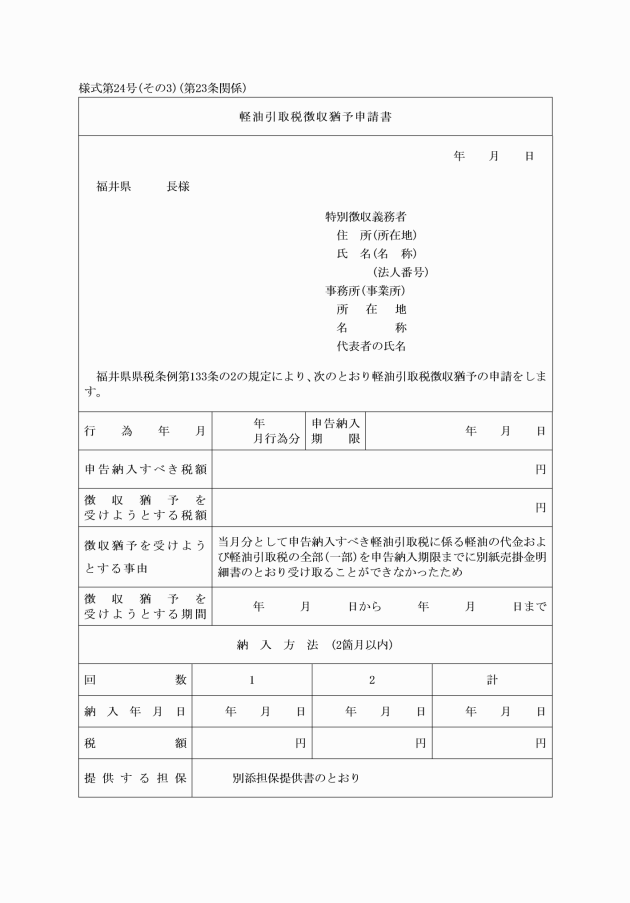

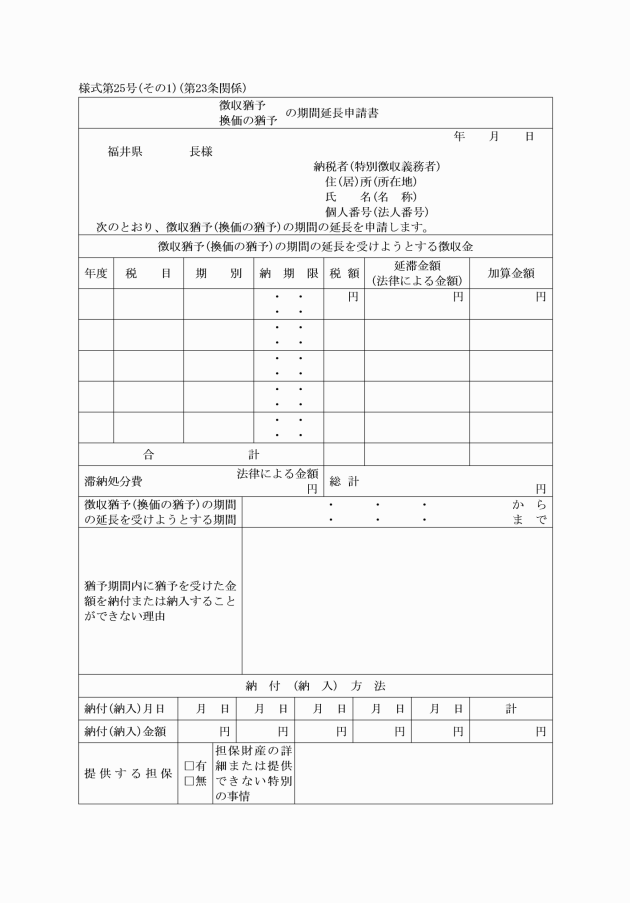

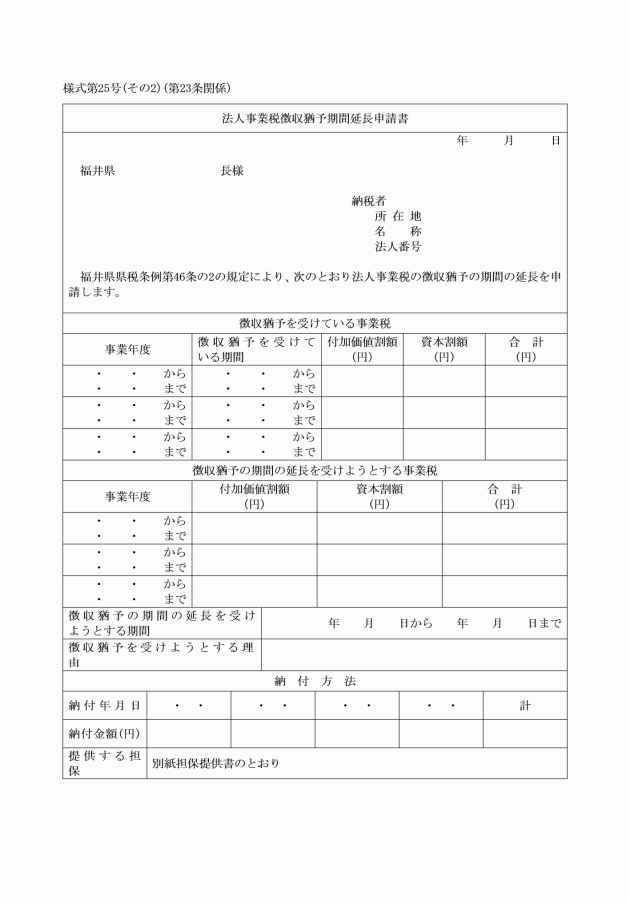

第23条 法第15条の2第1項もしくは第2項もしくは第15条の6の2第1項または条例第46条の2第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)もしくは第133条の2の申請書は、別記様式第24号の徴収猶予または換価の猶予申請書によるものとする。

2 法第15条の2第3項もしくは第15条の6の2第2項または条例第46条の2第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の申請書は、別記様式第25号の徴収猶予または換価の猶予の期間延長申請書によるものとする。

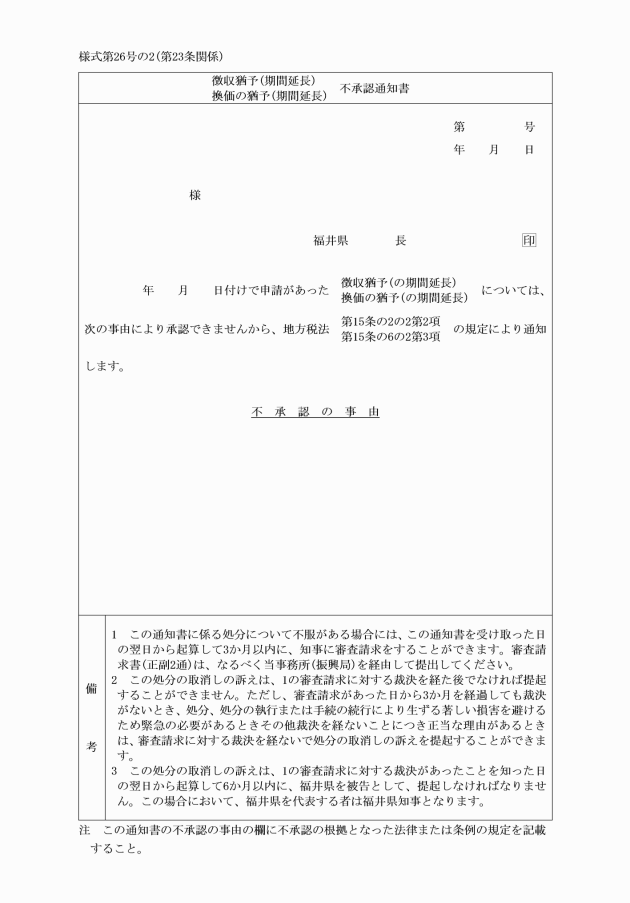

3 法第15条の2の2(法第15条の6の2第3項、第72条の38の2第12項、第73条の25第2項(法第73条の27の2第3項、第73条の27の3第3項、第73条の27の4第3項(法第73条の27の5第2項および第73条の27の7第2項において準用する場合を含む。)、第73条の27の6第3項ならびに附則第11条の4第3項および第5項において準用する場合を含む。)、第144条の29第2項および第164条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、別記様式第26号の徴収猶予または換価の猶予(期間延長)通知書または別記様式第26号の2の徴収猶予(期間延長)不承認通知書によって行うものとする。

4 法第15条の5の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項の規定による通知は、別記様式第26号の徴収猶予または換価の猶予(期間延長)通知書によって行うものとする。

(一部改正〔昭和37年規則45号・38年36号・43年34号・46年19号・50年14号・58年59号・59年30号・60年26号・平成元年26号・3年17号・4年22号・6年12号・12年12号の2・16年31号・21年19号・23年28号・24年33号・26年26号・27年28号・59号・29年2号・30年32号・令和4年44号・5年15号〕)

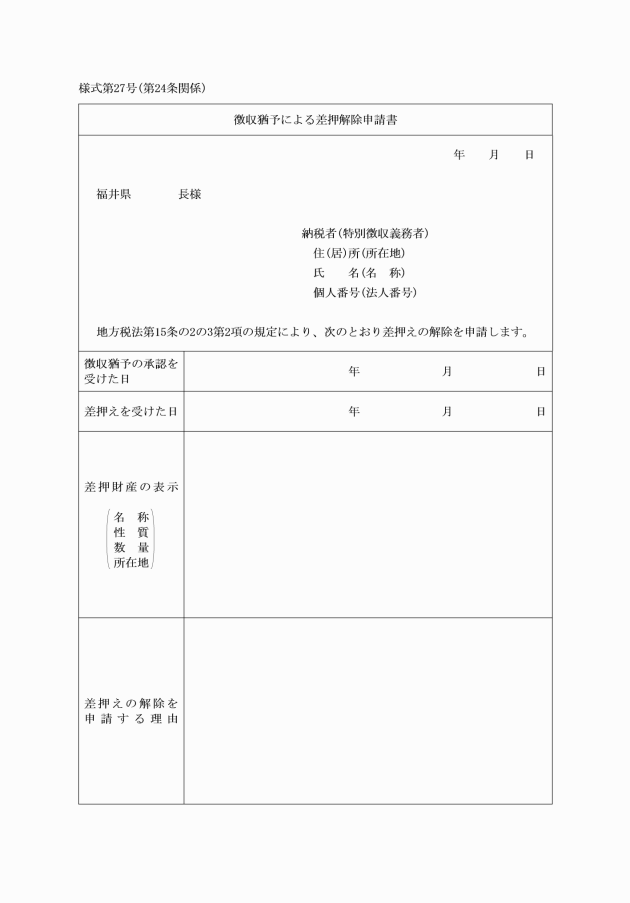

(徴収猶予による差押の解除の申請)

第24条 法第15条の2の3第2項(法第144条の29第2項および法附則第59条第3項において準用する場合を含む。)の規定により差押の解除を申請しようとする者は、別記様式第27号の徴収猶予による差押解除申請書を、県税事務所等の長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則12号の2・21年19号・27年59号・令和2年41号〕)

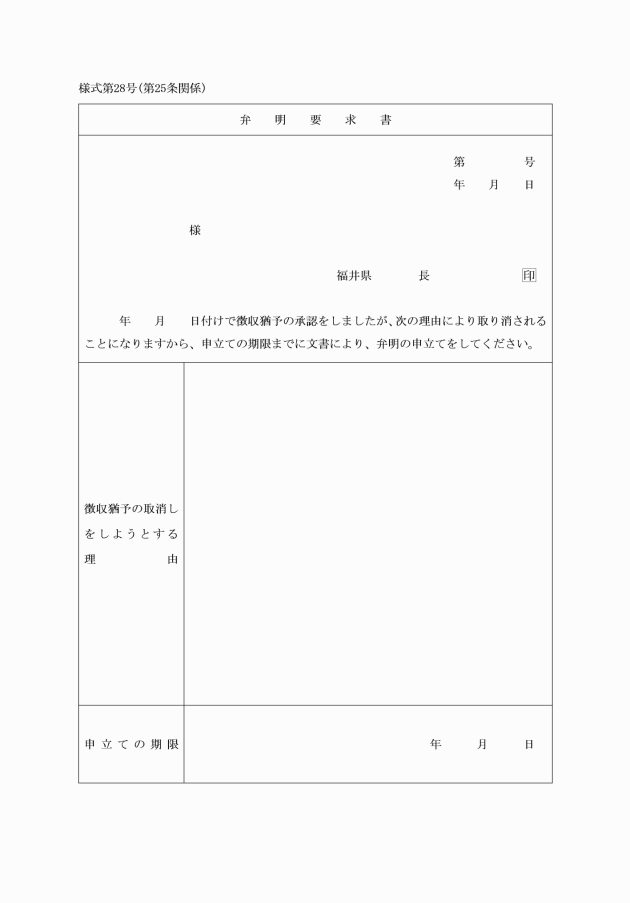

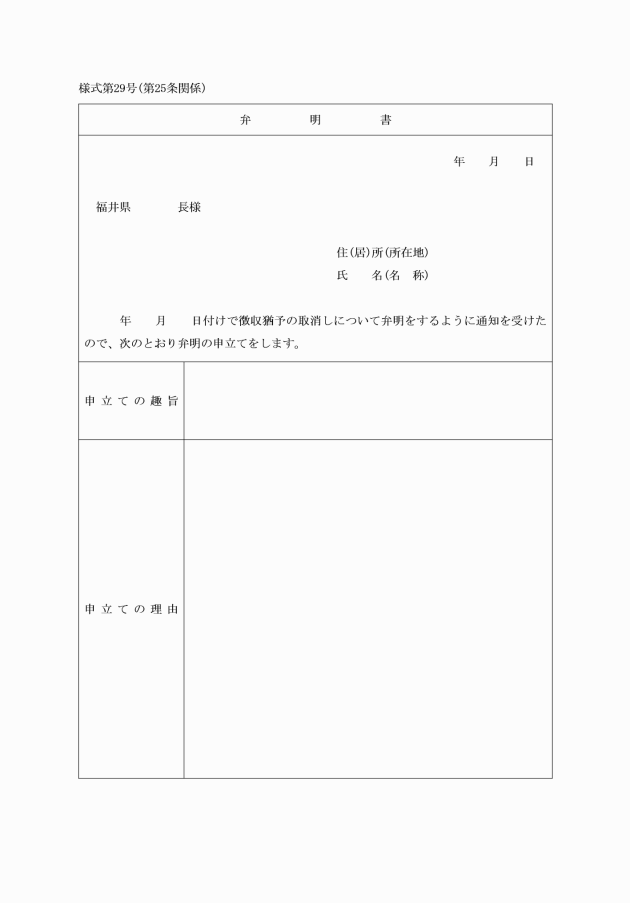

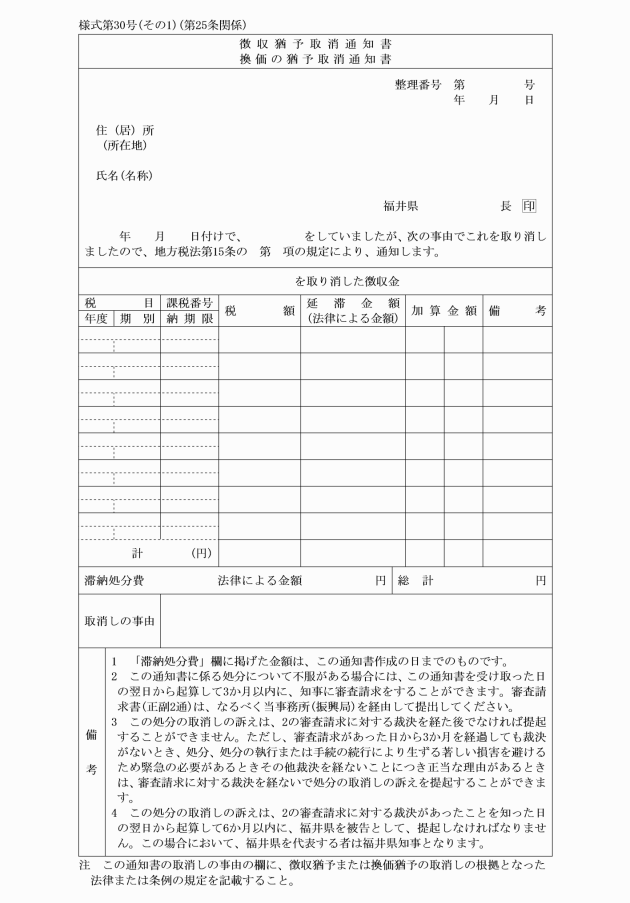

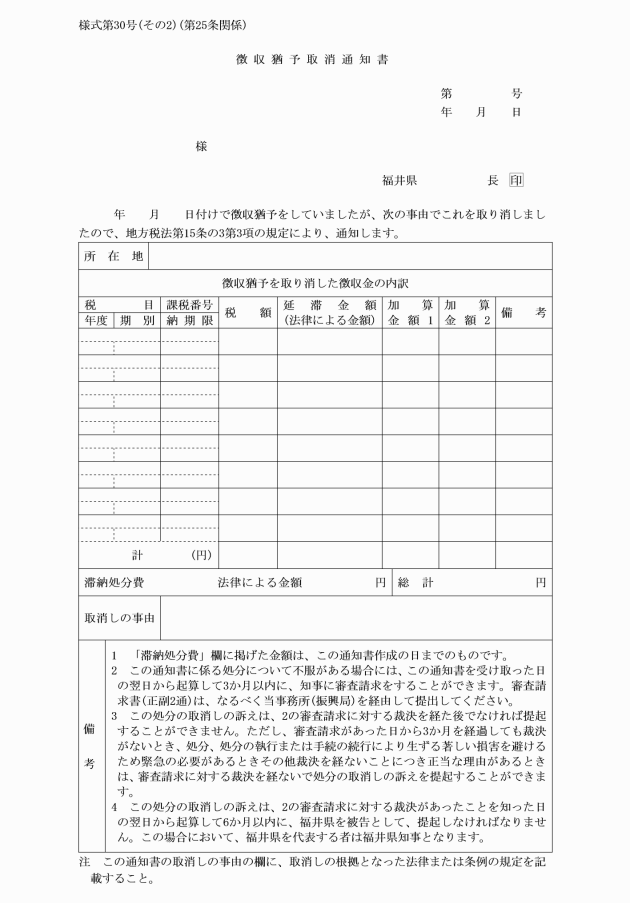

2 法第15条の3第3項(法第72条の38の2第12項、第73条の26第2項(法第73条の27の2第3項、第73条の27の3第3項、第73条の27の4第3項(法第73条の27の5第2項および第73条の27の7第2項において準用する場合を含む。)、第73条の27の6第3項ならびに附則第11条の4第3項および第5項において準用する場合を含む。)、第144条の29第2項、第164条第5項および附則第59条第3項において準用する場合を含む。)の規定による徴収猶予を取り消した旨の通知は、別記様式第30号の徴収猶予取消通知書によって行うものとする。

3 前項の規定は、法第15条の6第3項および第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第3項の規定により換価の猶予を取り消した場合について準用する。

(一部改正〔昭和37年規則45号・43年34号・45年34号・46年19号・58年59号・59年30号・60年26号・平成3年17号・4年22号・12年12号の2・16年31号・21年19号・23年28号・24年33号・26年26号・27年28号・59号・29年2号・30年32号・令和2年41号・5年15号〕)

(滞納処分の停止の通知)

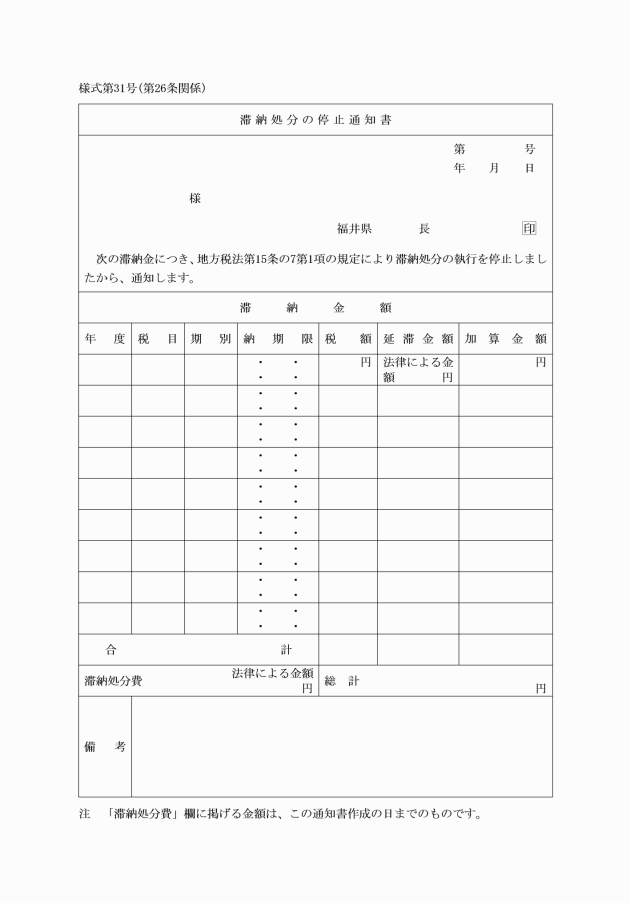

第26条 法第15条の7第2項の規定による滞納処分の停止の通知は、別記様式第31号の滞納処分の停止通知書によって行なうものとする。

(納税義務の消滅の通知)

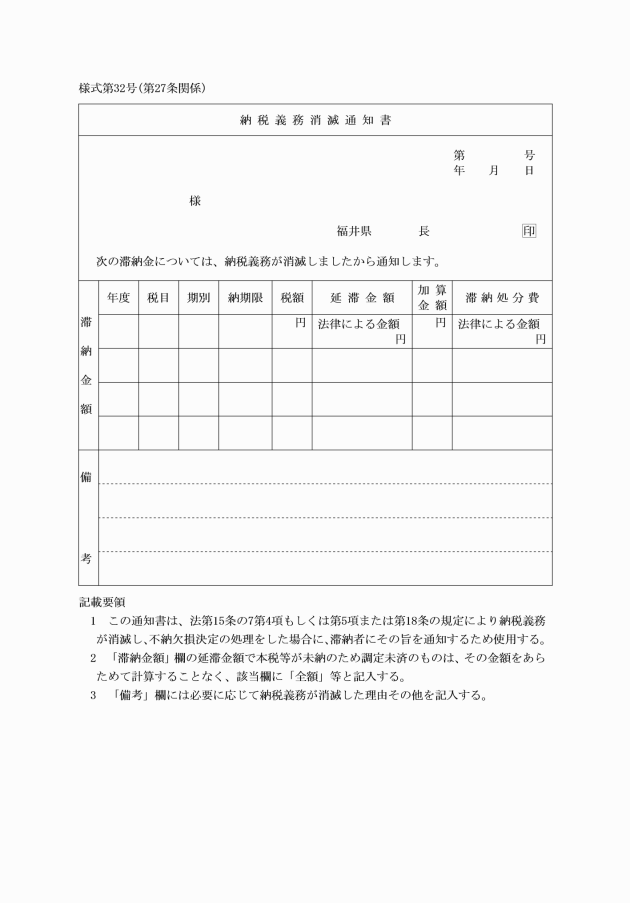

第27条 県税事務所等の長は、法第15条の7第4項または第5項の規定により納税義務が消滅した場合においては、別記様式第32号の納税義務消滅通知書によって遅滞なく滞納者に通知するものとする。法第18条の規定により納税義務が消滅した場合においてもまた同様とする。

(滞納処分の停止の取消しの通知)

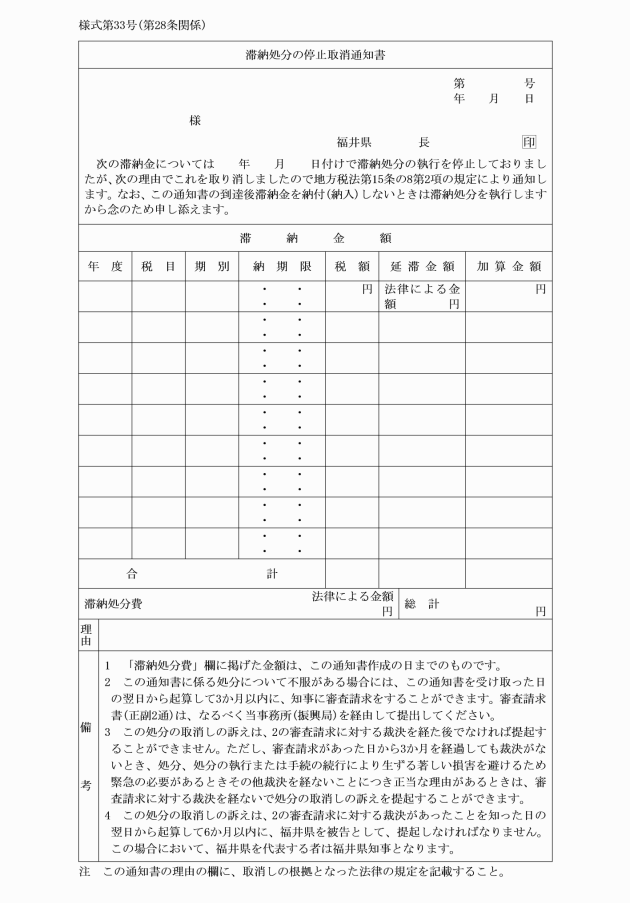

第28条 法第15条の8第2項の規定による滞納処分の停止の取消しの通知は、別記様式第33号の滞納処分の停止取り消し通知書によって行なうものとする。

(一部改正〔昭和39年規則19号〕)

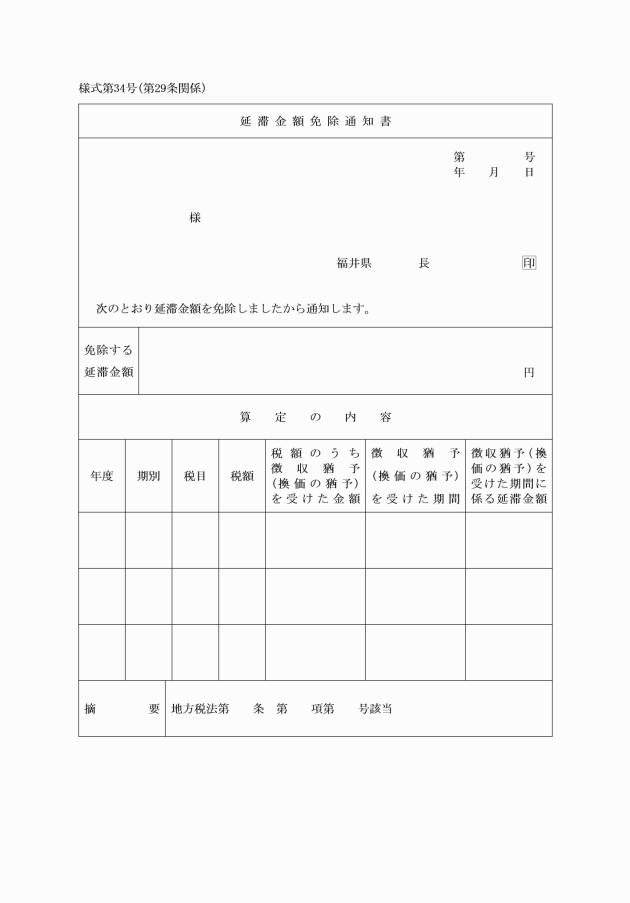

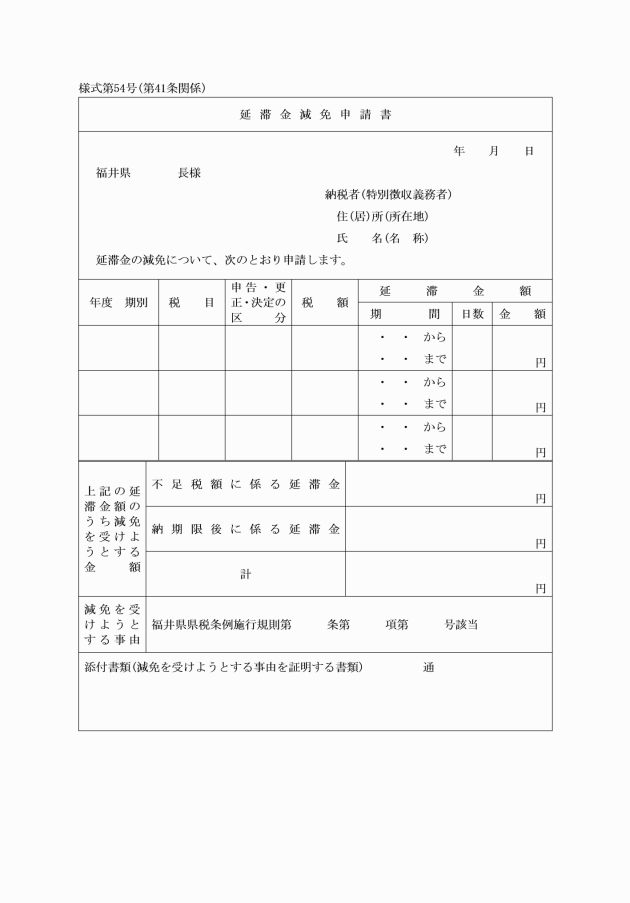

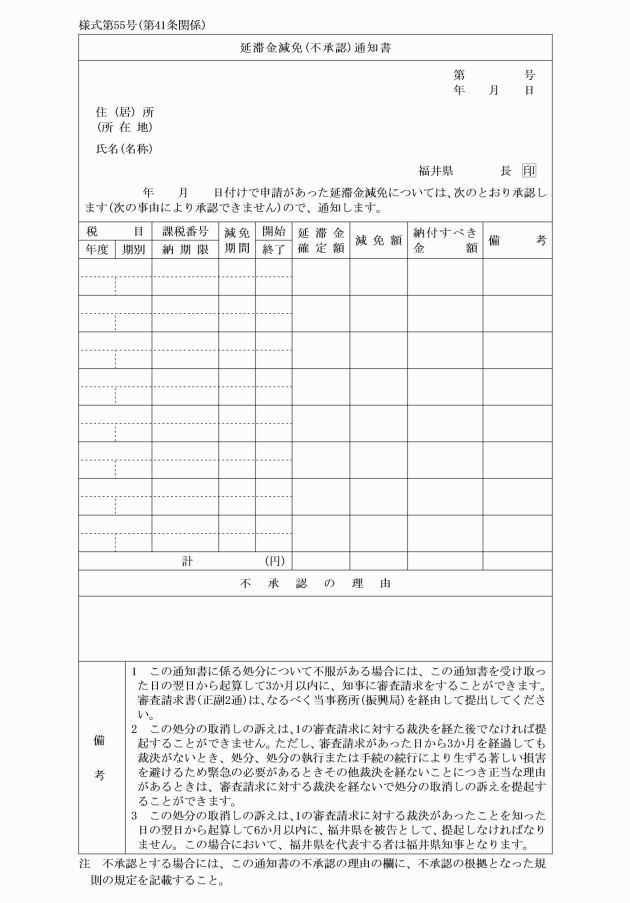

(延滞金額の免除の通知)

第29条 県税事務所等の長は、法第15条の9(法第72条の38の2第12項において準用する場合を含む。)、第20条の9の5、第72条の38の2第10項、第73条の25第3項(法第73条の27の2第3項、第73条の27の3第3項、第73条の27の4第3項(法第73条の27の5第2項および第73条の27の7第2項において準用する場合を含む。)、第73条の27の6第3項ならびに附則第11条の4第3項および第5項において準用する場合を含む。)、第144条の29第3項および第164条第3項の規定により延滞金額を免除したときは、その旨を別記様式第34号の延滞金額免除通知書によって通知するものとする。

(一部改正〔昭和37年規則45号・38年2号・36号・41年20号・43年34号・45年34号・46年19号・58年59号・60年26号・平成3年17号・4年22号・6年12号・12年12号の2・16年31号・21年19号・23年28号・24年33号・26年26号・27年28号・29年2号・30年32号・令和4年44号・5年15号〕)

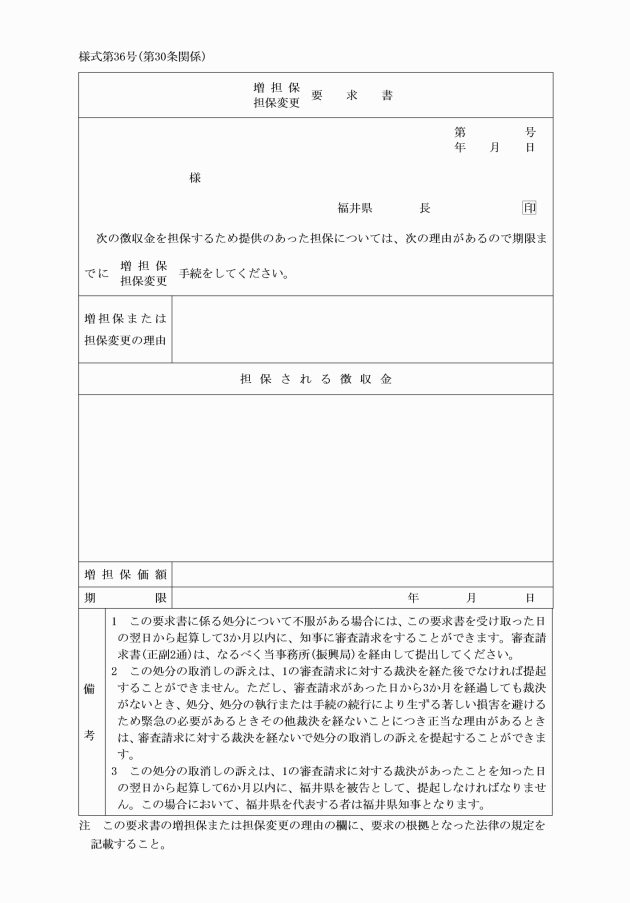

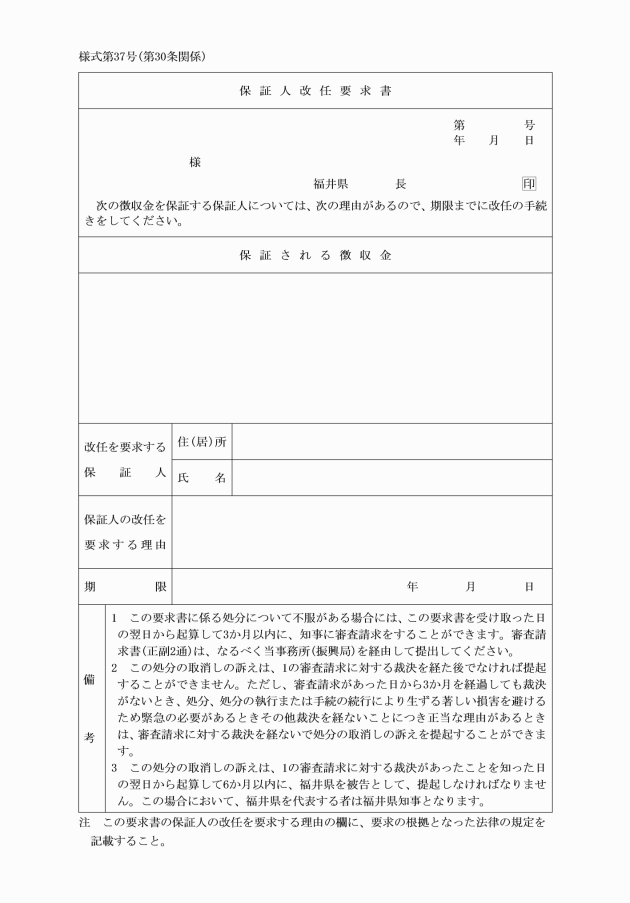

(担保の提供手続等)

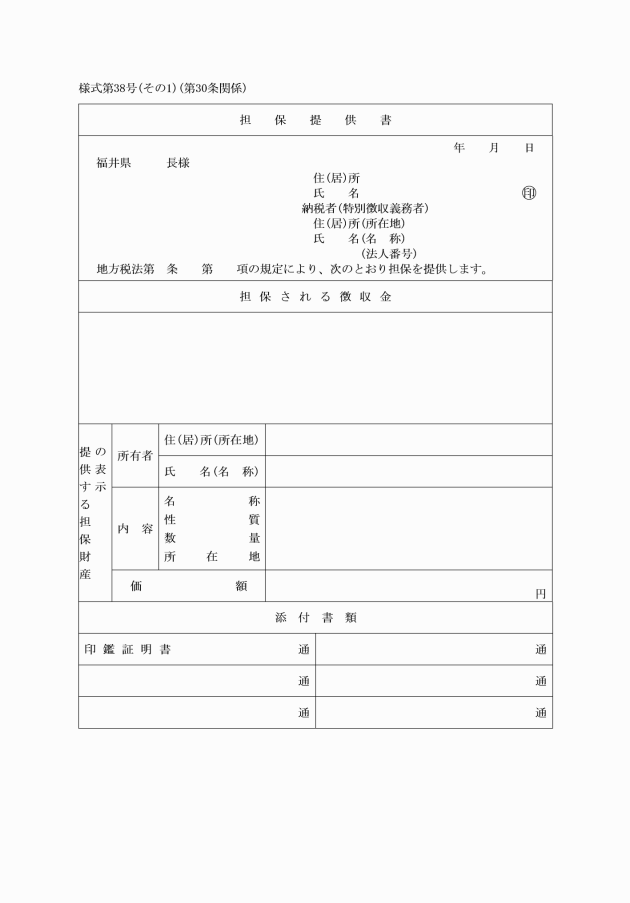

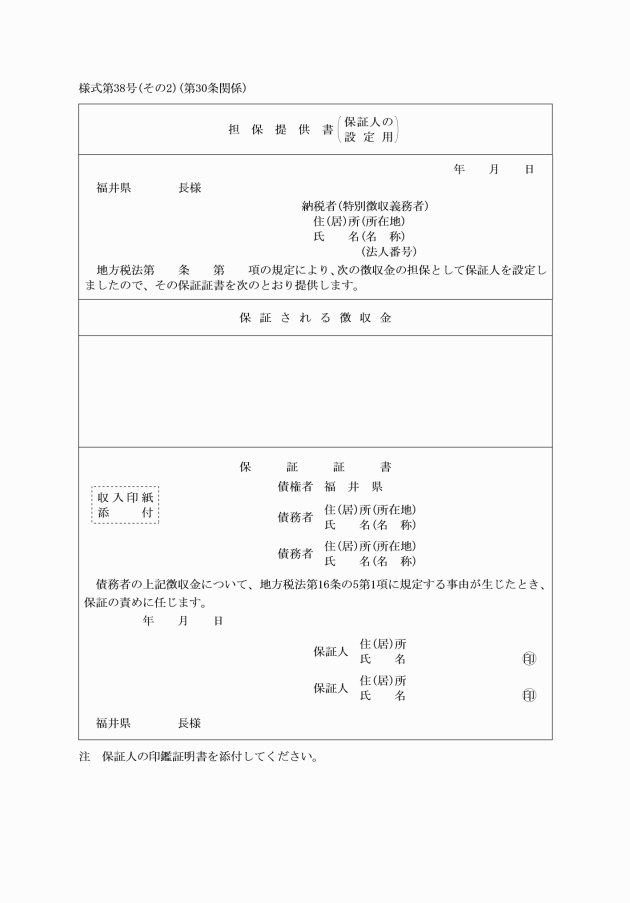

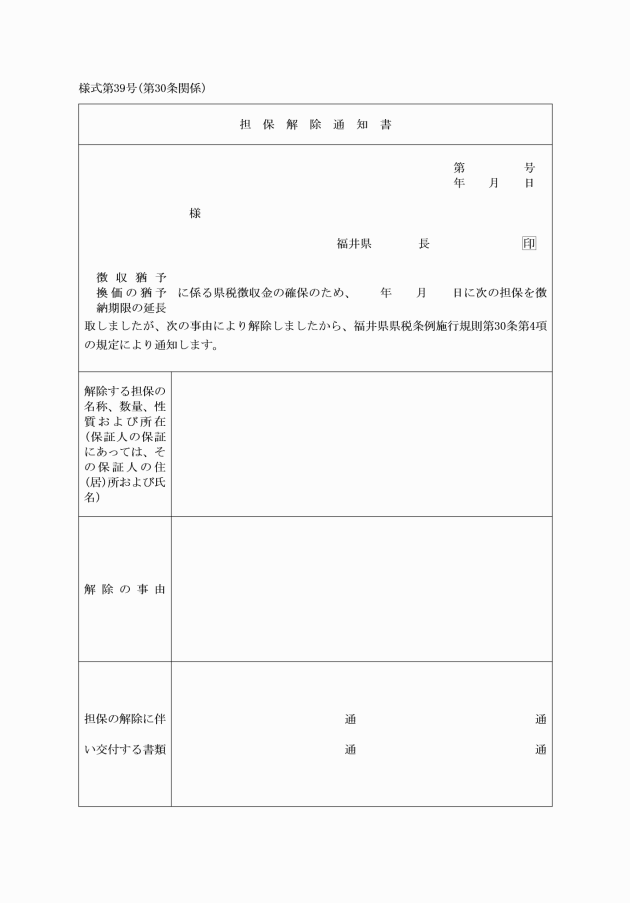

第30条 納税者または特別徴収義務者は、法の規定により、担保として、法第16条第1項各号に掲げるものまたは金銭の提供を行う場合は、別記様式第38号の担保提供書を県税事務所等の長に提出しなければならない。

3 前項の場合において担保を提供すべき期限として指定する日は、増担保(担保変更)要求書または保証人改任要求書を発する日から起算して15日以内の日(その発する日から起算して7日以内の日を除く。)としなければならない。

(一部改正〔昭和42年規則23号・60年26号・平成12年12号の2・16年31号・20年44号〕)

(納付または納入の委託を受けることができる有価証券の種類)

第31条 法第16条の2第1項前段(法第144条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する知事が定める有価証券は、その額面金額が納付または納入の委託の目的である徴収金の額を超えないもので、次に掲げる小切手、約束手形または為替手形とする。

(1) 県指定金融機関、県指定代理金融機関もしくは県収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)または指定金融機関等が加入している手形交換所(手形法第83条及小切手法第69条ノ規定ニ依ル手形交換所ヲ指定スル省令(昭和8年司法省令第38号)に基づいて設置されたものをいう。)に加入している銀行(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件(昭和8年勅令第329号)による銀行と同視される人および施設を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とし、指定金融機関等の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引きの小切手で次のいずれかに該当するもの

ア 振出人が納付または納入の委託をする者であるときは、納付または納入の委託を受ける徴税吏員の所属する県税事務所等の長を受取人とする記名式のもの

イ 振出人が納付または納入の委託をする者以外のものであるときは、納付または納入の委託する者が徴税吏員の所属する県税事務所等の長に取り立てのための裏書きをしたもの

(2) 支払場所を指定金融機関等または所在地の銀行とする約束手形または為替手形で次のいずれかに該当するもの

ア 約束手形にあっては振出人が、為替手形にあっては支払人(自己あての為替手形)が、納付または納入の委託をするものであるときは、徴税吏員の所属する県税事務所等の長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載があるもの

イ 約束手形にあっては振出人が、為替手形(引き受けのあるものに限る。)にあっては支払人が、納付または納入の委託をする者以外の者であるときは、納付または納入の委託をする者が徴税吏員の所属する県税事務所等の長に取り立てるための裏書きをしたもの

(3) 支払人または支払場所を指定金融機関等および所在地の銀行以外の銀行とする前2号に掲げる小切手、約束手形または為替手形で、指定金融機関等を通じて取り立てることができるものと県税事務所等の長が認めるもの

(一部改正〔昭和39年規則19号・41年20号・60年26号・平成元年26号・12年12号の2・15年78号・18年30号・19年81号・20年33号・21年19号〕)

(保全担保の提供命令等)

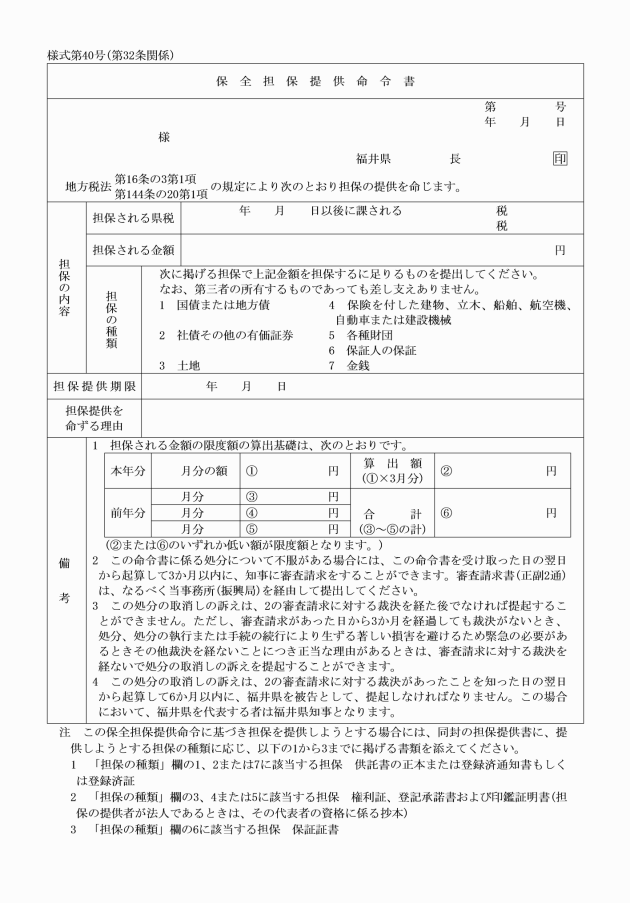

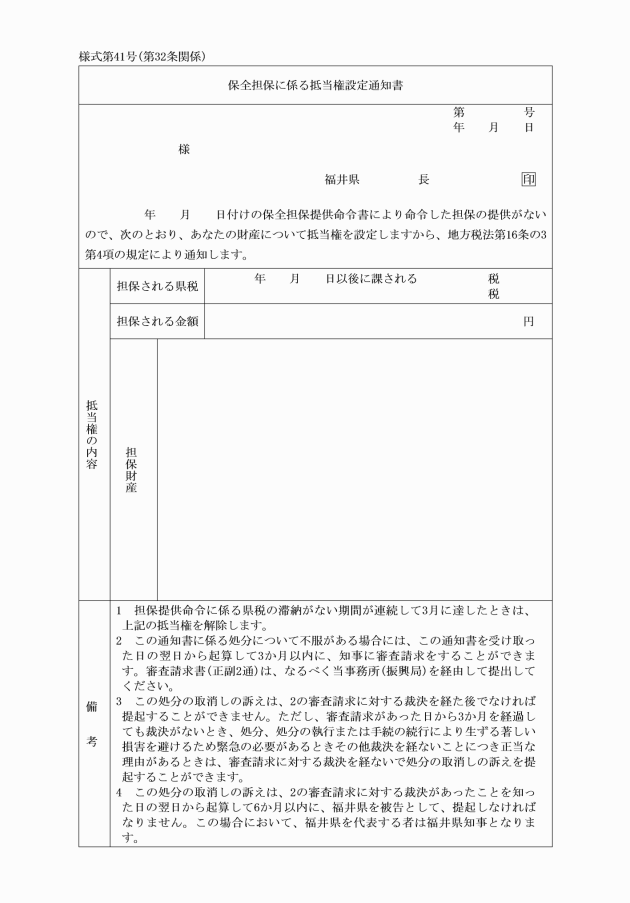

第32条 法第16条の3第1項または第144条の20の規定による納税者または特別徴収義務者に対する担保の提供命令は、別記様式第40号の保全担保提供命令書によって行うものとする。

2 法第16条の3第4項の規定による納税者または特別徴収義務者に対する抵当権を設定する旨の通知は、別記様式第41号の保全担保に係る抵当権設定通知書によって行うものとする。

(一部改正〔昭和38年規則36号・42年23号・60年26号・平成20年44号・21年19号〕)

(保全差押)

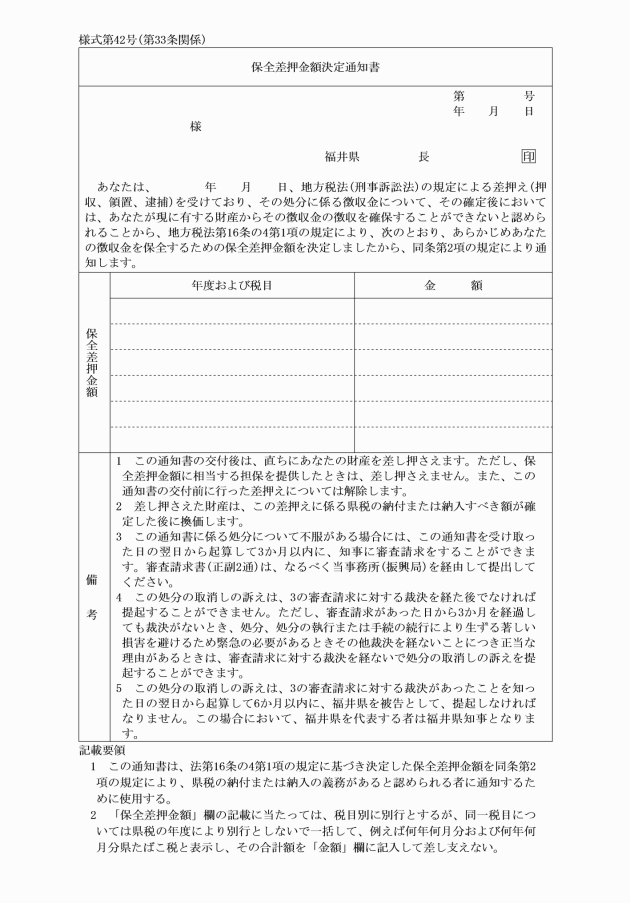

第33条 法第16条の4第2項の規定による保全差押金額の通知は、別記様式第42号の保全差押金額決定通知書によって行なうものとする。

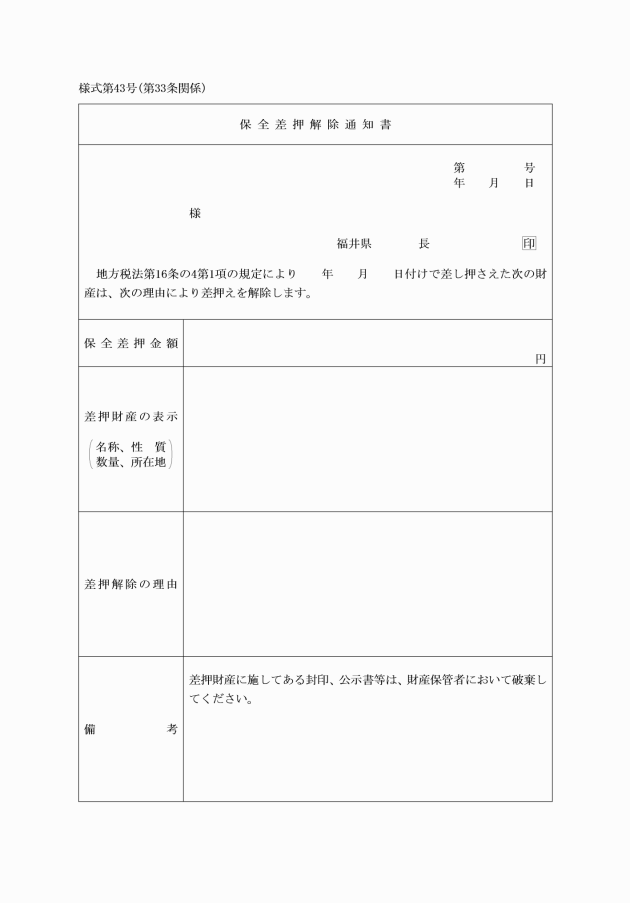

2 法第16条の4第4項の規定により保全差押を解除したときは、別記様式第43号の保全差押解除通知書によって通知するものとする。

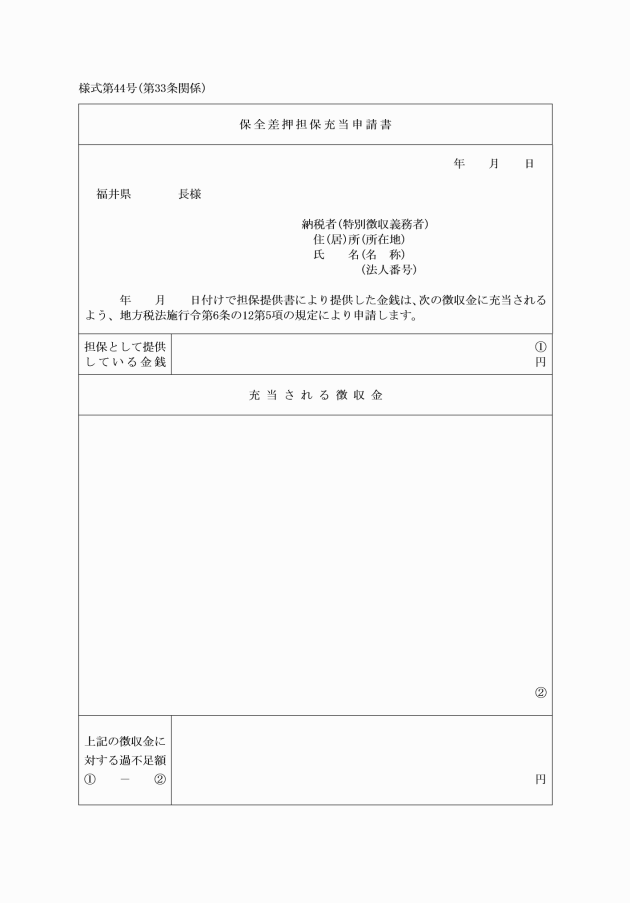

3 施行令第6条の12第5項の規定によって県税事務所等の長に提出すべき文書は、別記様式第44号の保全差押担保充当申請書による。

(一部改正〔昭和38年規則36号・平成20年44号〕)

(過誤納金および還付金の取扱い)

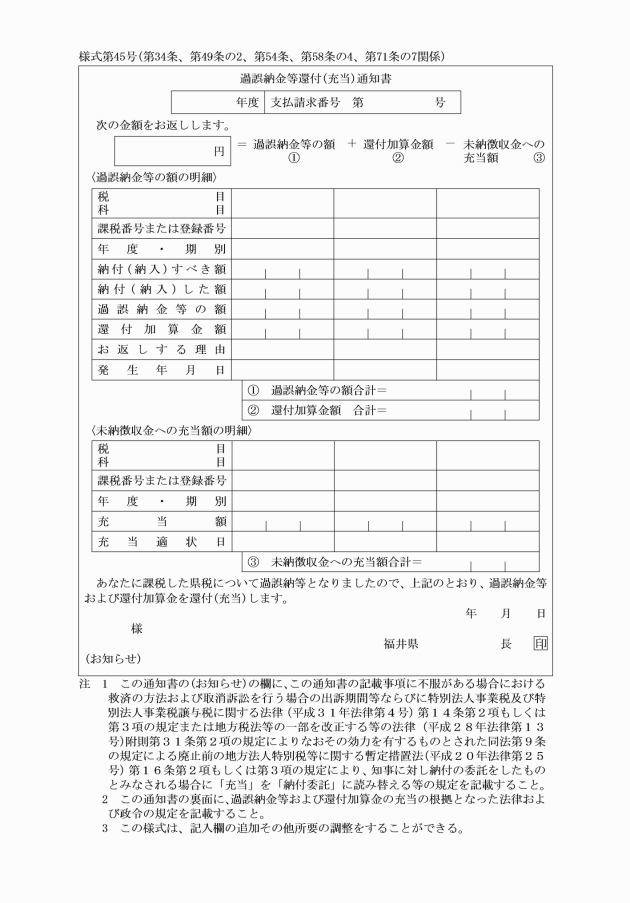

第34条 県税事務所等の長は、過納または誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)その他の還付金を還付または充当する場合においては、納税者または特別徴収義務者にその旨を通知するものとする。

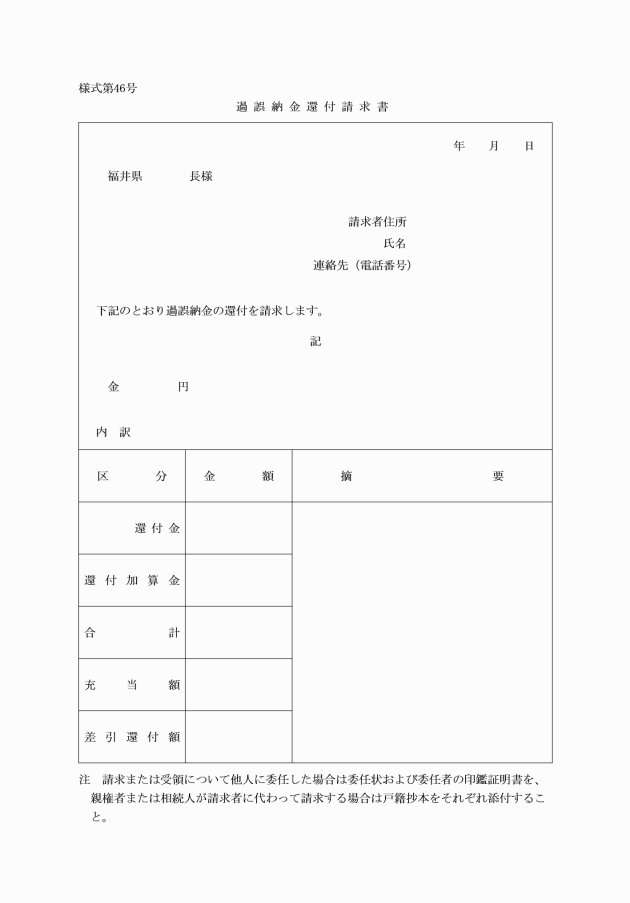

3 納税者または特別徴収義務者は、既納の徴収金のうちに過誤納金があることを発見した場合(法第17条の3第1項に該当することとなる場合を除く。)において、当該過誤納金の還付を受けようとするときは、別記様式第46号の過誤納金還付請求書を県税事務所等の長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和41年規則20号・42年19号・50年14号・55年18号〕)

(県税の予納の申出)

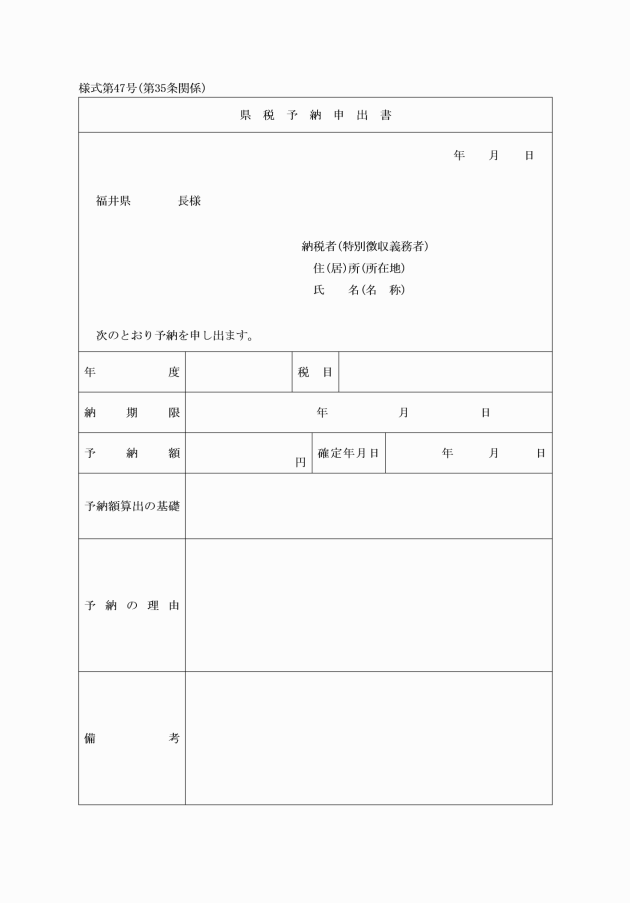

第35条 納税者または特別徴収義務者は、法第17条の3第1項各号に該当する徴収金について予納を申し出る場合においては、別記様式第47号の県税予納申出書を県税事務所等の長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和50年規則14号・59年30号〕)

(交付送達の手続)

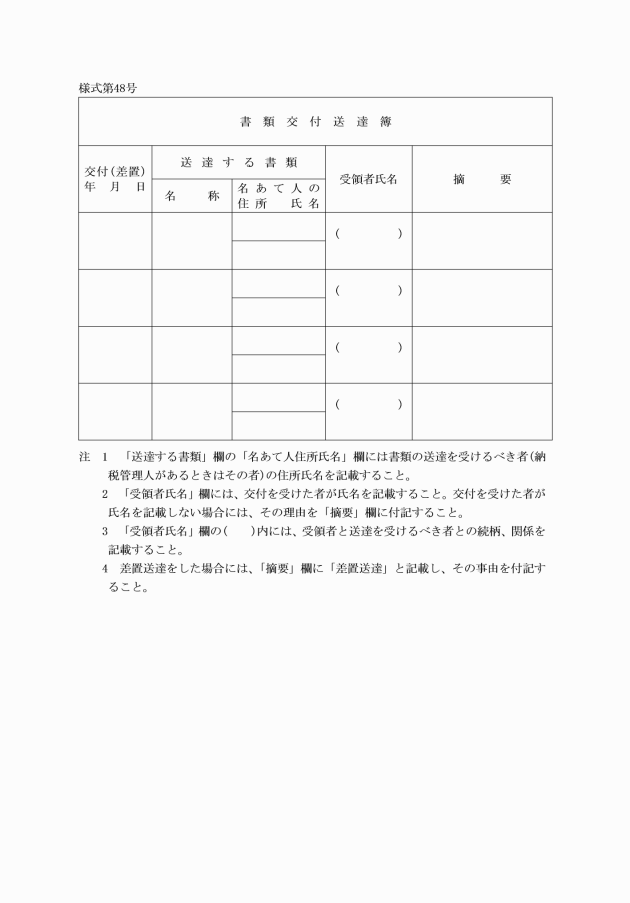

第36条 県税事務所等または総務部税務課所属の職員は、法第20条第2項または第3項第1号の規定により交付送達を行った場合には、その交付を受けた者に対し、その旨を記載した書面に氏名の記載を求めなければならない。この場合においてその者が氏名の記載をしないときはその理由を付記しなければならない。

2 県税事務所等または総務部税務課所属の職員は、法第20条第3項第2号の交付送達を行った場合には、前項の書面にその旨を記載しなければならない。

(一部改正〔平成20年規則33号・令和3年24号〕)

(普通郵便による書類の送達の確認の記録)

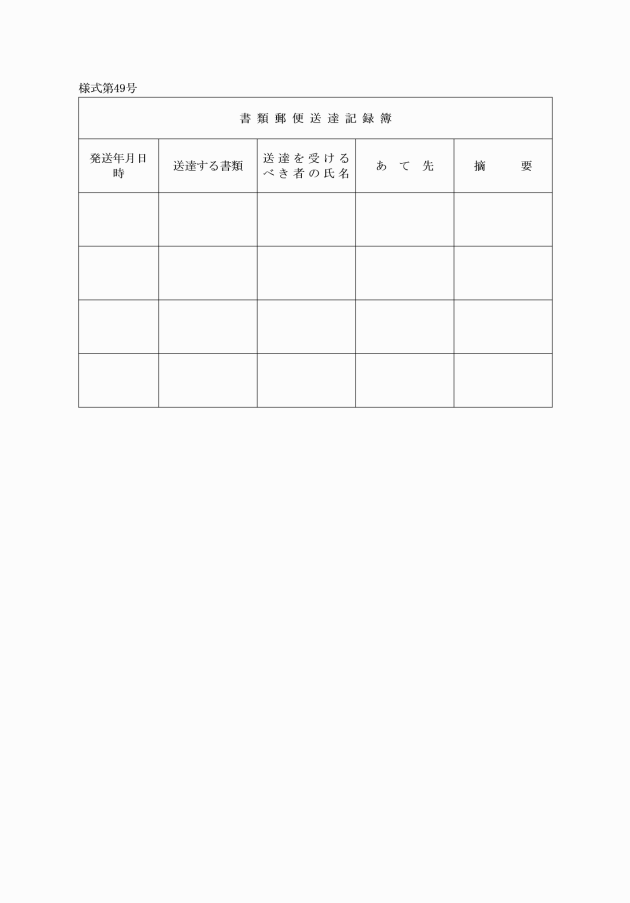

第37条 法第20条第5項の規定による書類の送達についての確認の記録は、別記様式第49号の書類郵便送達記録簿によるものとする。ただし、当該書類の送達が他の帳簿等の記録によって確認される場合は、この限りでない。

(公示送達の手続)

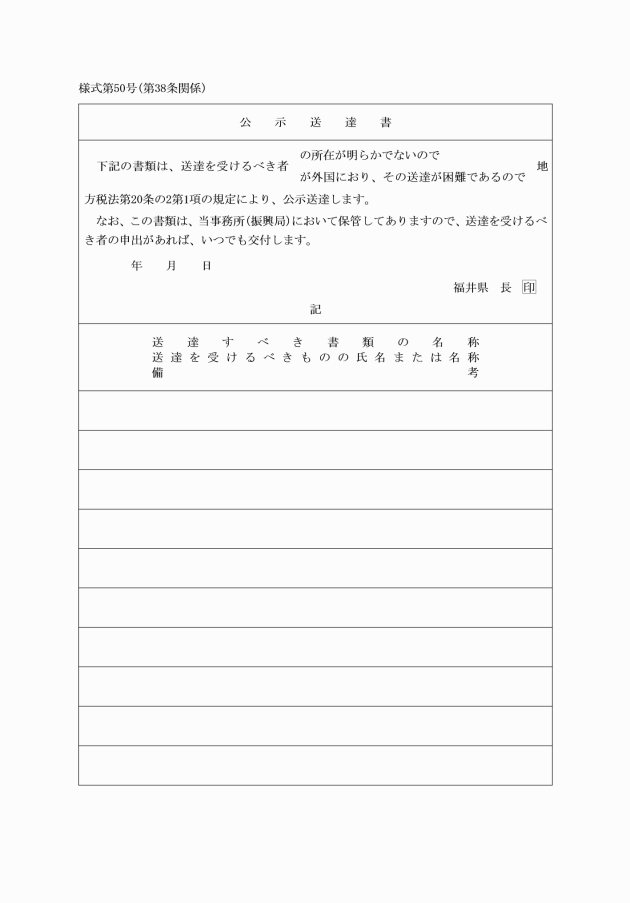

第38条 法第20条の2第1項に規定する公示送達を行なう場合には、別記様式第50号の公示送達書によってしなければならない。

(徴収の嘱託)

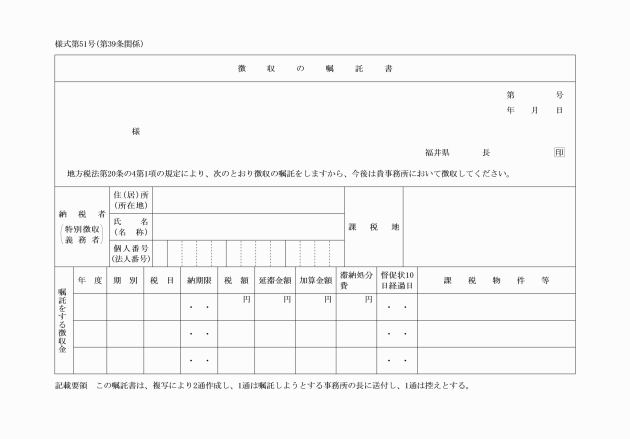

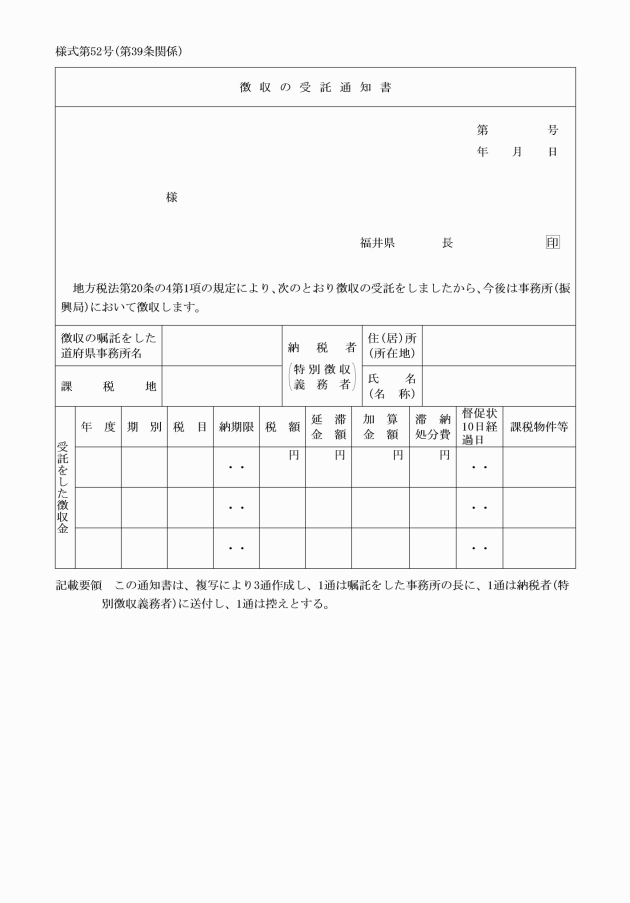

第39条 法第20条の4第1項の規定による徴収の嘱託は、別記様式第51号の徴収の嘱託書によって行なうものとする。

2 他の地方団体から徴収の嘱託を受けた場合においては、別記様式第52号の徴収の受託通知書によって、当該地方団体および当該納税者または特別徴収義務者に通知しなければならない。

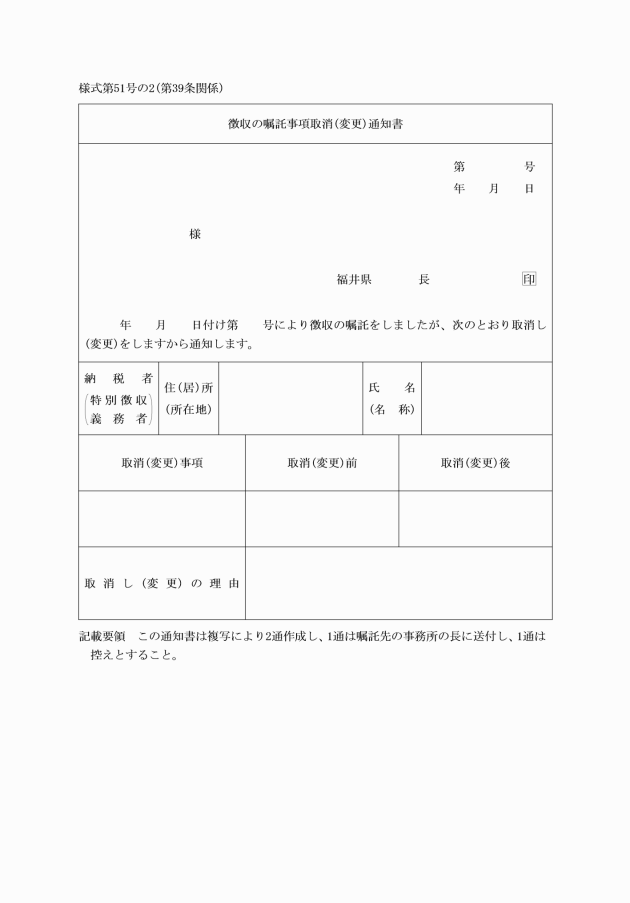

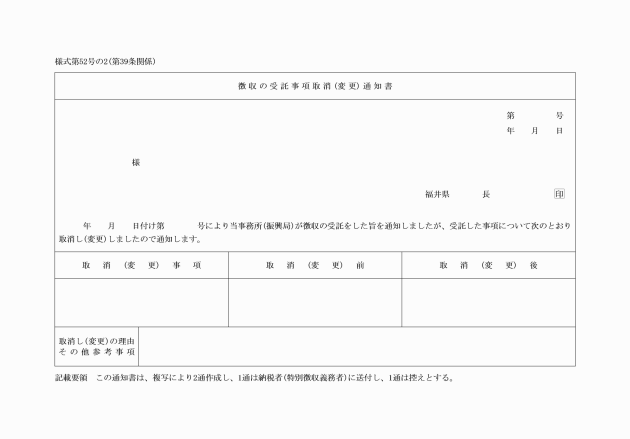

3 第1項の規定により徴収の嘱託をした後嘱託した事項に変更を生じ、または徴収嘱託を取り消す場合は、別記様式第51号の2の徴収の嘱託事項取消(変更)通知書によって当該地方団体に通知しなければならない。

4 他の地方団体から徴収の嘱託を受けた事項について変更または取り消しの通知を受けた場合は、別記様式第52号の2の徴収の受託事項取消(変更)通知書によって当該納税者または特別徴収義務者に通知するものとする。

(一部改正〔昭和38年規則36号・平成15年78号・22年33号〕)

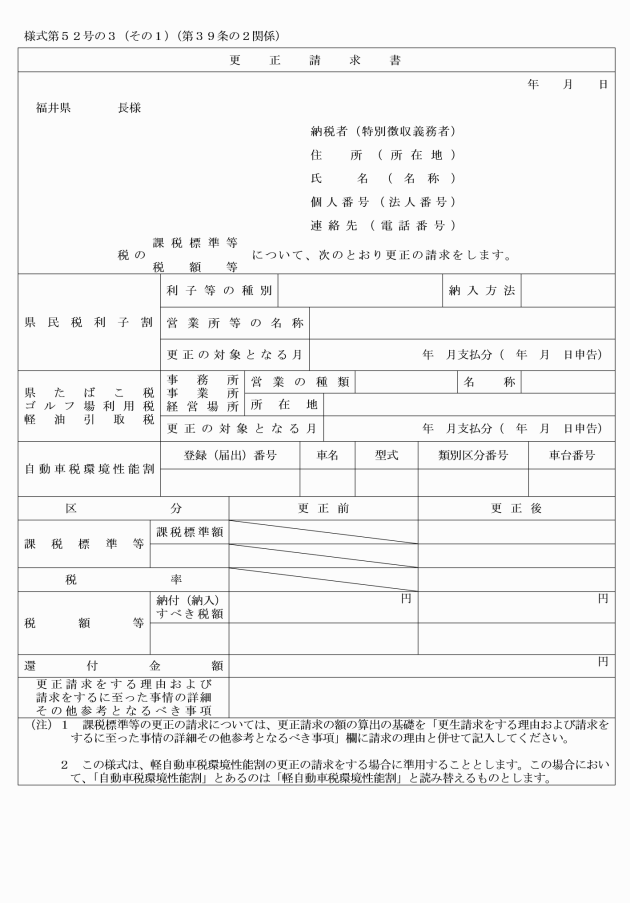

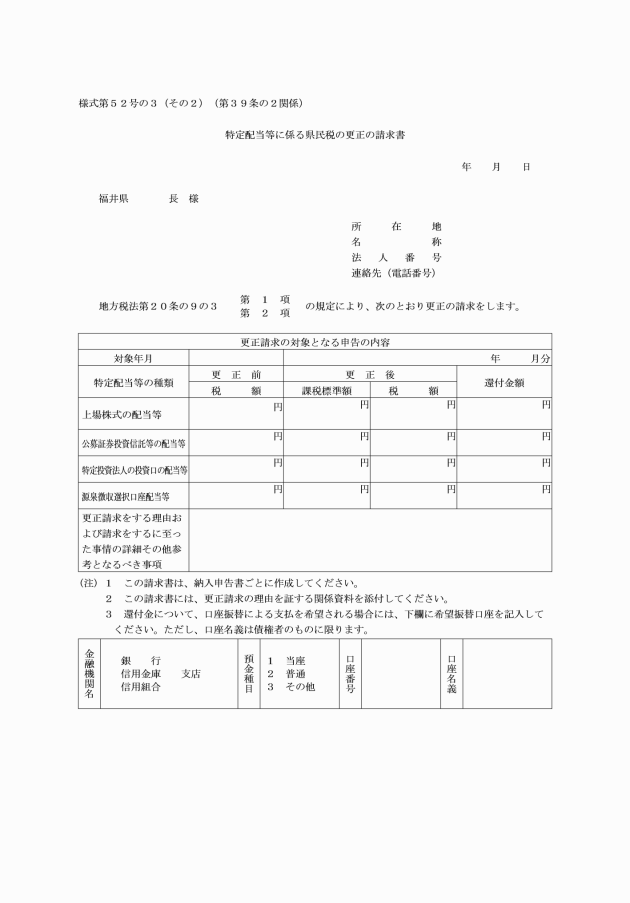

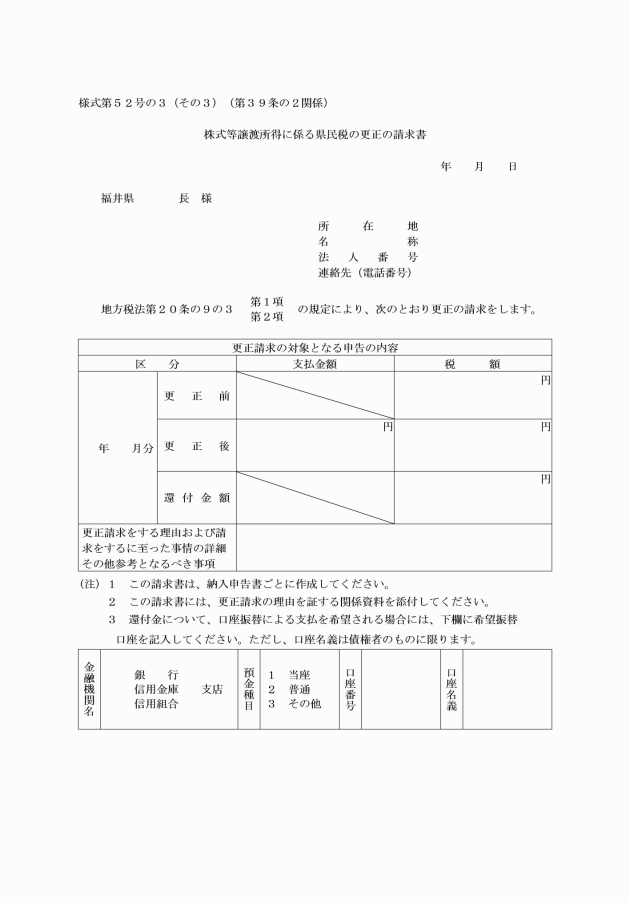

(更正の請求)

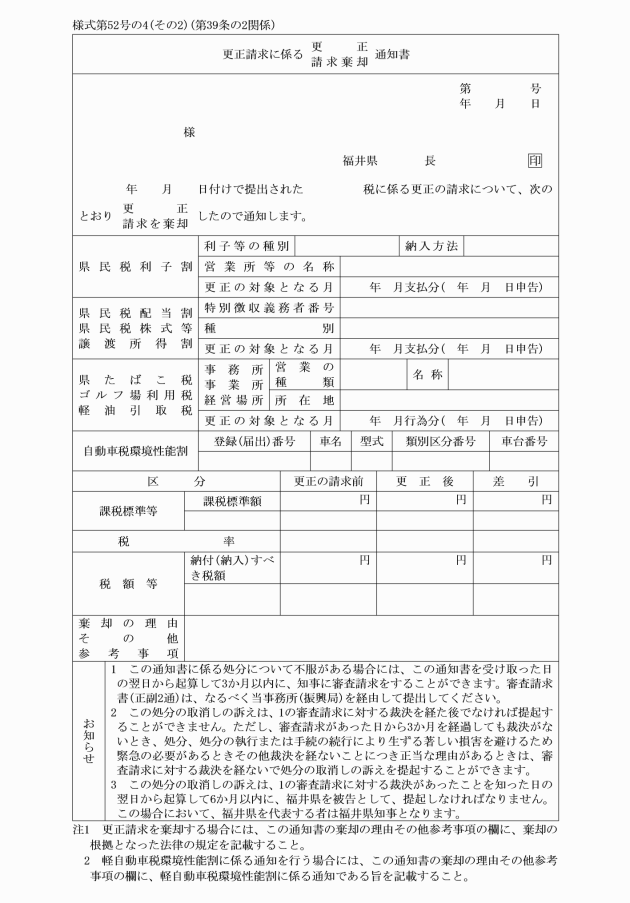

第39条の2 法第20条の9の3第1項の規定によって更正をすべき旨を請求する者は、別記様式第52号の3の更正請求書を県税事務所等の長に提出しなければならない。

3 県税事務所等の長は、法第20条の9の3第4項の規定により更正をし、または更正をすべき理由がない旨を別記様式第52号の4の更正請求に係る更正(請求棄却)通知書によってその請求をした者に通知するものとする。

(追加〔昭和44年規則23号〕、一部改正〔昭和45年規則34号・平成15年78号・24年49号〕)

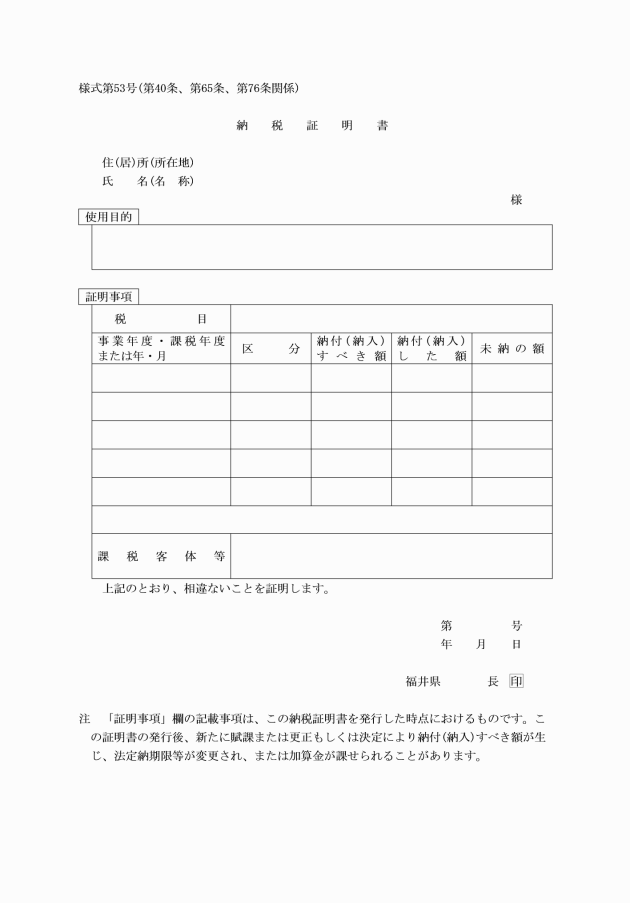

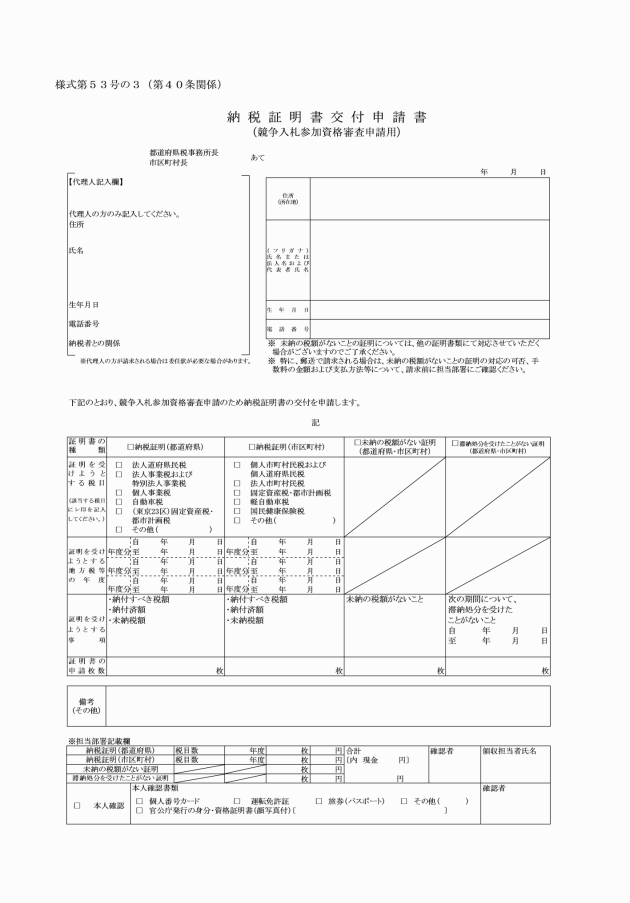

(納税証明書)

第40条 法第20条の10の証明書(条例第153条第1項および第163条第1項の証明書を除く。)は別記様式第53号の納税証明書により、条例第11条第2項の請求書は別記様式第53号の2または別記様式第53号の3の納税証明書交付請求書によるものとする。

(一部改正〔昭和38年規則36号・55年18号・56年19号・平成12年12号の2・20年44号・令和3年15号〕)

(1) 通信または交通のと絶によって税金または納入金を完納できなかった場合 事故継続期間

(2) 死亡し、または身体の拘束を受けた場合において、他に税金または納入金を納付または納入に関する事務を管理すべき者がいないため完納できなかった場合 税金または納入金の納付または納入に関する事務を管理すべき者がいなかった期間

(3) 納税者の財産の全部または大部分につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続または破産手続が開始され、資産の調達が困難となり税金または納入金を完納できなかった場合 相当と認める期間

(4) 災害によりその資産または納入金の大部分を失い税金または納入金を完納できなかった場合 相当と認める期間

(5) 交付要求をした場合 交付要求がなされている期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、税金または納入金を納付し、もしくは納入しなかったこと、または更正もしくは決定を受けたことについて止むを得ない事由があると認める場合 相当と認める期間

(一部改正〔昭和55年規則18号・60年26号〕)

第42条 削除

(削除〔昭和38年規則36号〕)

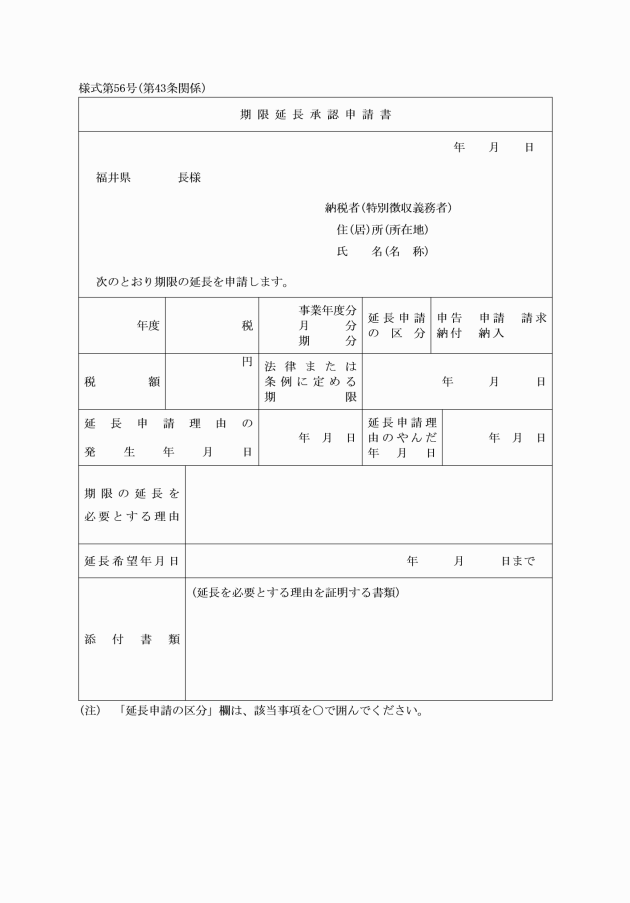

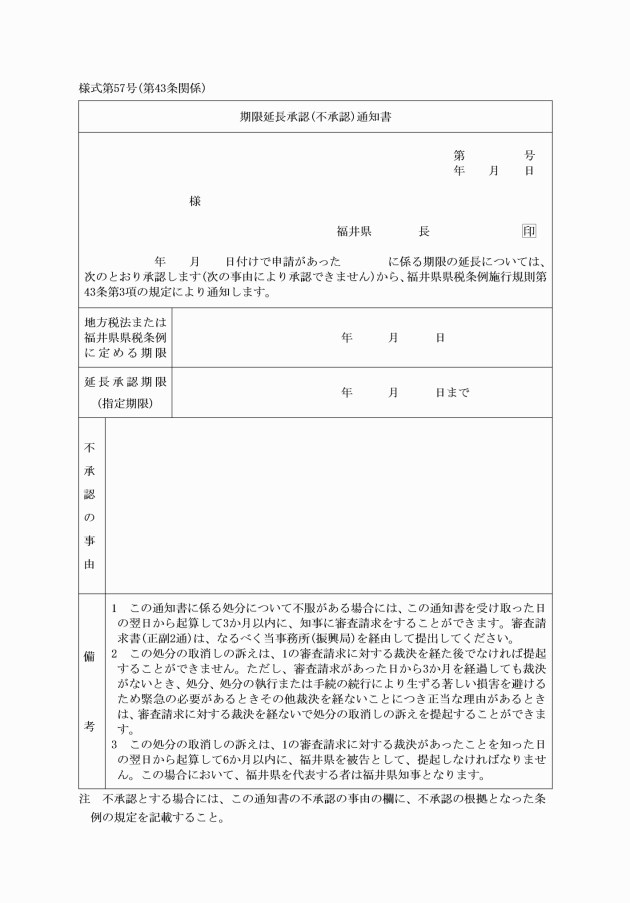

(災害等による期限の延長の手続)

第43条 条例第9条第1項の規定により期限の延長をする地域および期日は、これを告示して行う。

(全部改正〔昭和38年規則36号〕、一部改正〔平成22年規則33号・29年21号・令和元年17号・2年41号〕)

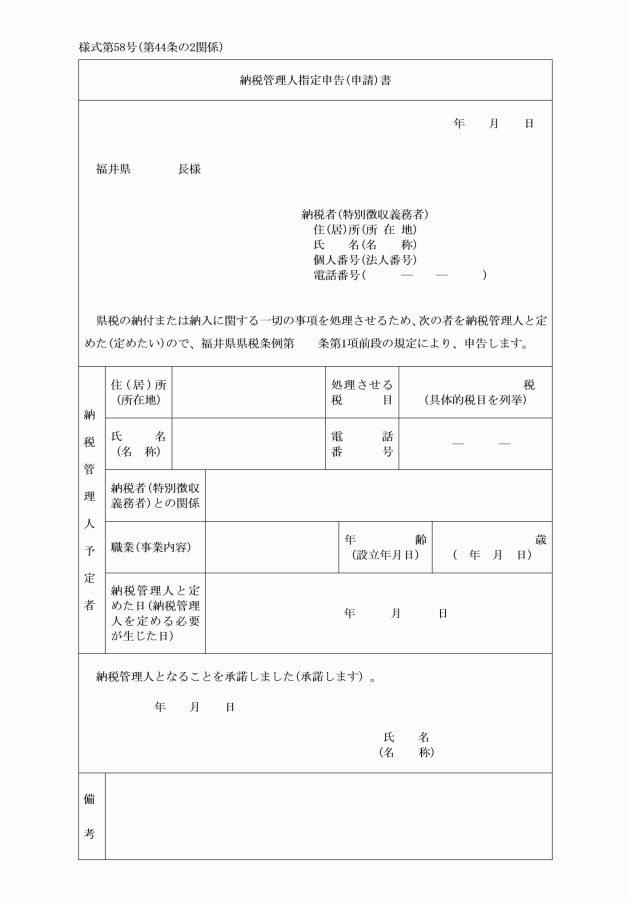

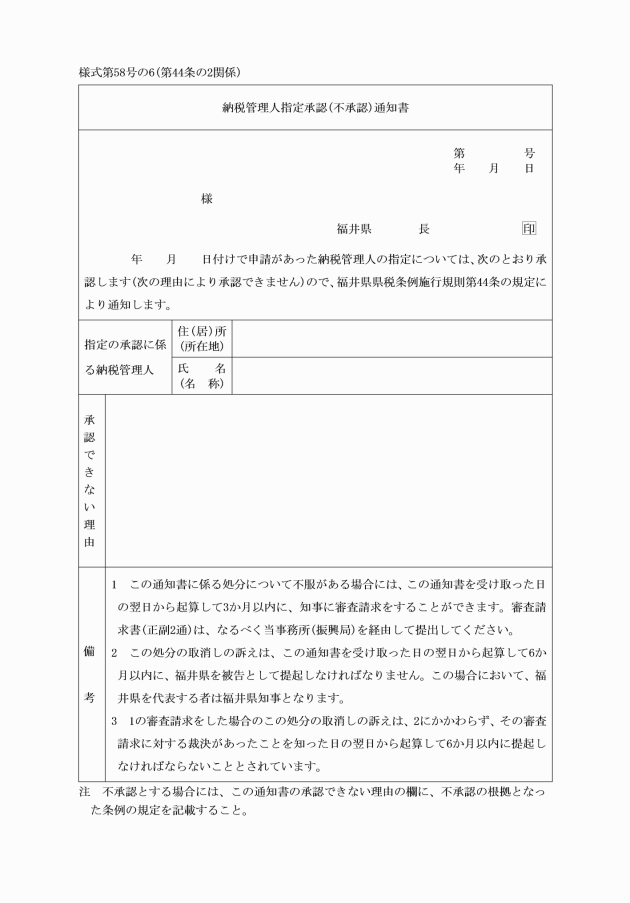

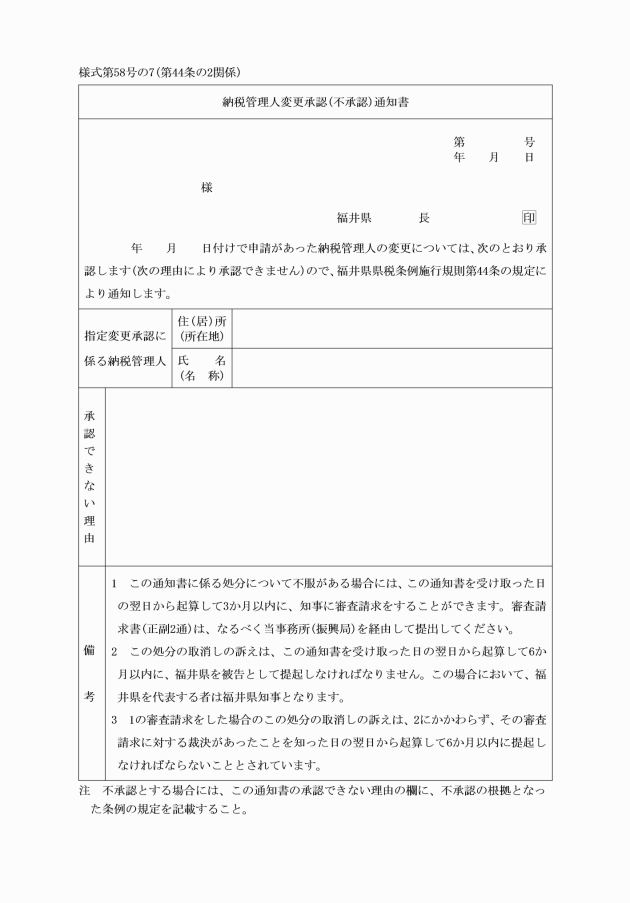

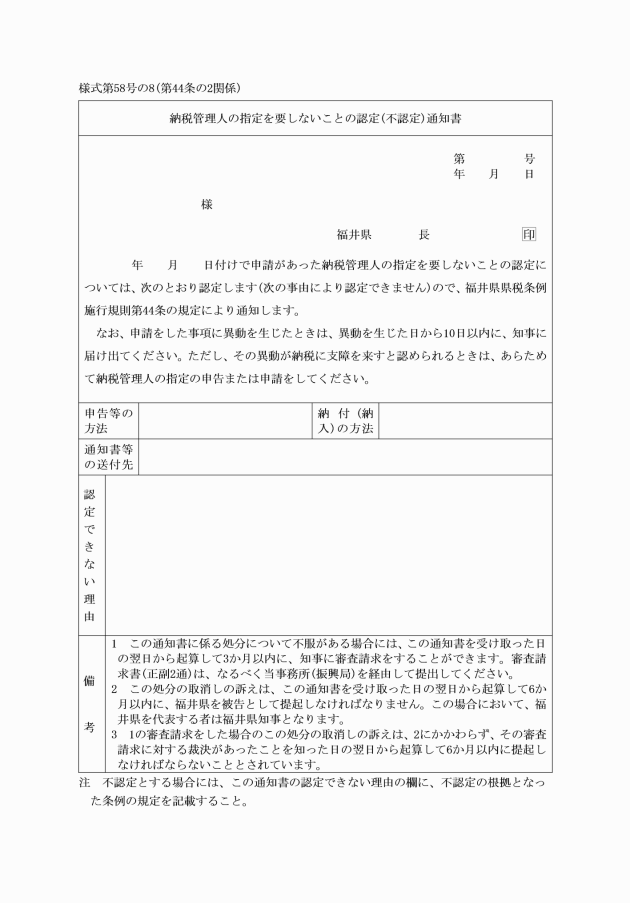

(納税管理人の指定の承認の通知等)

第44条 県税事務所等の長は、条例第37条第1項、第43条第1項、第69条第1項、第85条第1項、第134条の4第1項、第161条第1項もしくは第171条第1項の規定により納税管理人の指定もしくは変更の承認をした場合または条例第37条第3項前段、第43条第3項前段、第69条第3項前段、第85条第3項前段、第134条の4第3項前段、第161条第3項前段もしくは第171条第3項前段の規定により納税管理人の指定を要しないことの認定をした場合においては、これらの規定による申請をした者に対し、遅滞なく、書面によりその旨を通知するものとする。当該承認または認定をしない場合においても、また同様とする。

(全部改正〔平成10年規則16号〕、一部改正〔平成16年規則31号・29年2号・21号〕)

書面の種類 | |

1 条例第37条第1項前段、第43条第1項前段、第69条第1項前段、第85条第1項前段、第134条の4第1項前段、第161条第1項前段または第171条第1項前段の規定による申告書または申請書(納税管理人指定申告(申請)書) | |

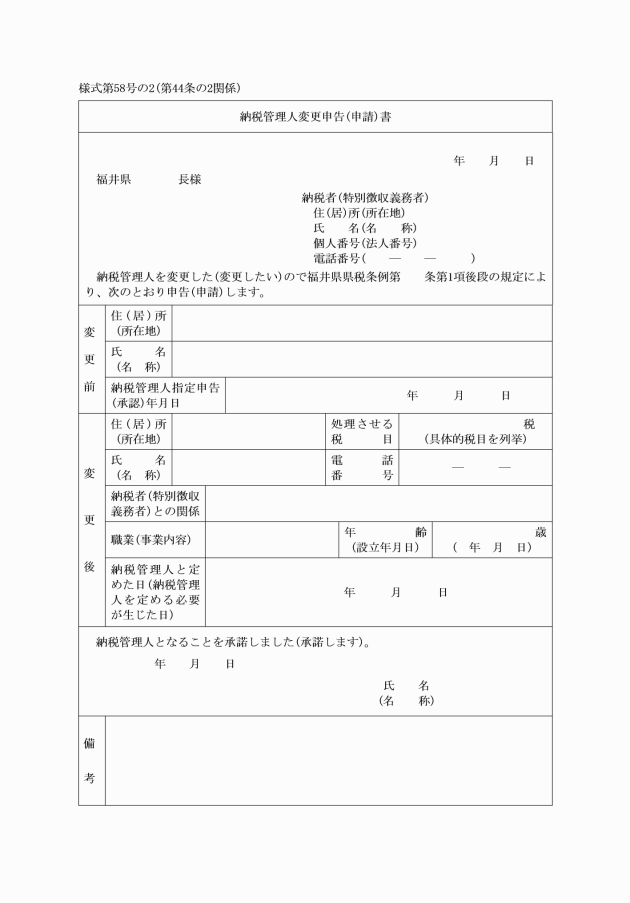

2 条例第37条第1項後段、第43条第1項後段、第69条第1項後段、第85条第1項後段、第134条の4第1項後段、第161条第1項後段または第171条第1項後段の規定による申告書または申請書(納税管理人変更申告(申請)書) | |

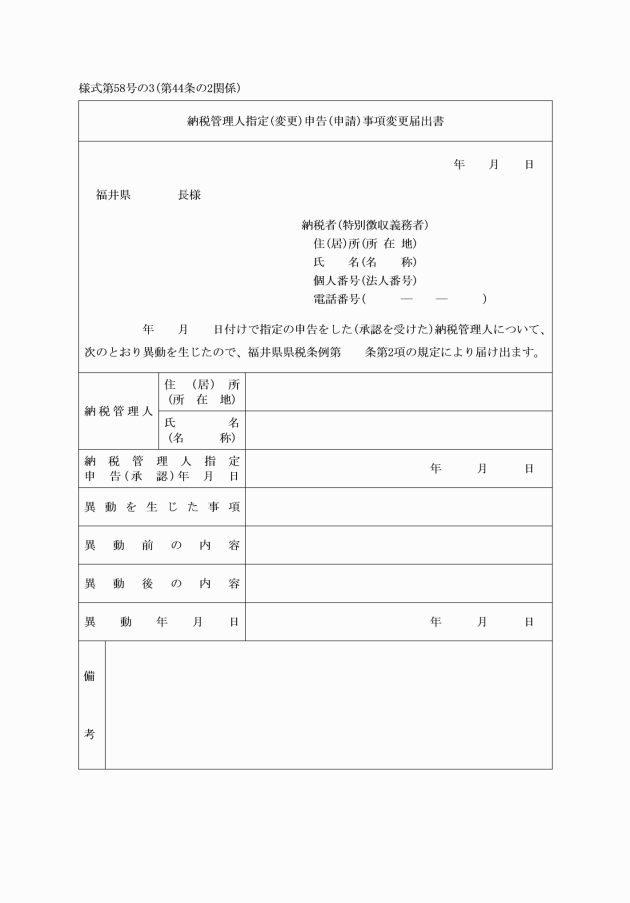

3 条例第37条第2項、第43条第2項、第69条第2項、第85条第2項、第134条の4第2項、第161条第2項または第171条第2項の規定による届出書(納税管理人指定(変更)申告(申請)事項変更届出書) | |

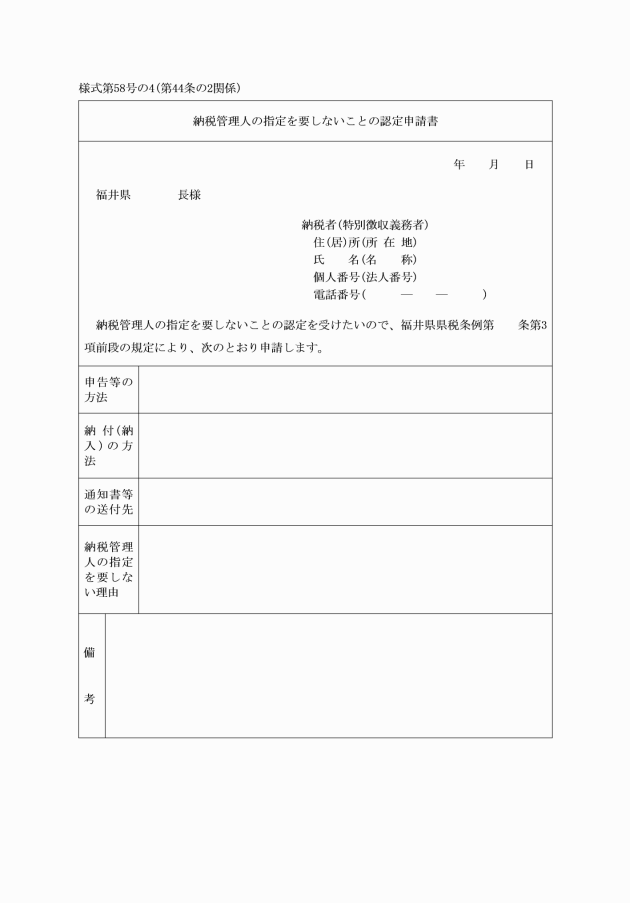

4 条例第37条第3項前段、第43条第3項前段、第69条第3項前段、第85条第3項前段、第134条の4第3項前段、第161条第3項前段または第171条第3項前段の規定による申請書(納税管理人の指定を要しないことの認定申請書) | |

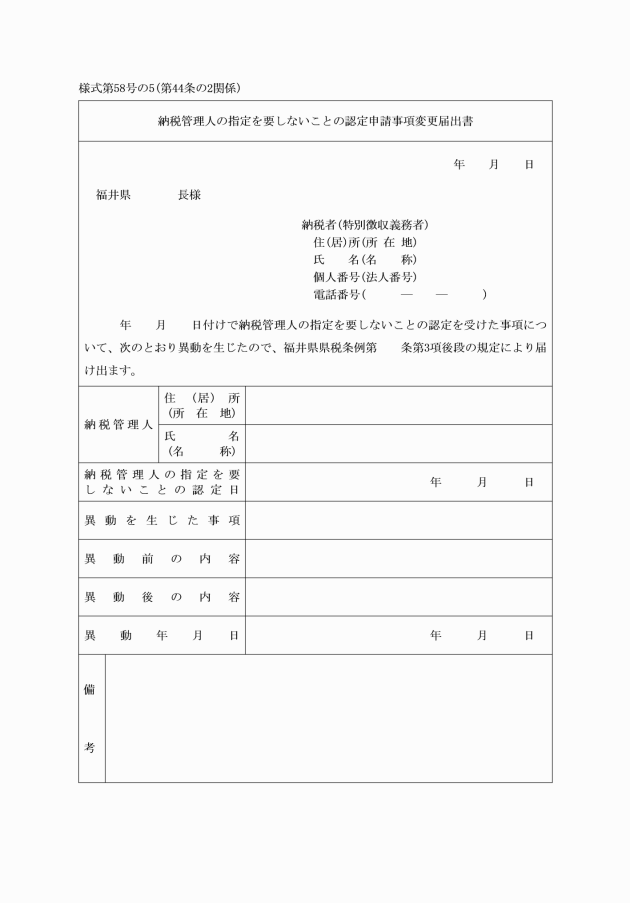

5 条例第37条第3項後段、第43条第3項後段、第69条第3項後段、第85条第3項後段、第134条の4第3項後段、第161条第3項後段または第171条第3項後段の規定による届出書(納税管理人の指定を要しないことの認定申請事項変更届出書) | |

6 前条の規定による通知書 | |

(1) 納税管理人指定承認(不承認)通知書 | |

(2) 納税管理人変更承認(不承認)通知書 | |

(3) 納税管理人の指定を要しないことの認定(不認定)通知書 |

(追加〔平成10年規則16号〕、一部改正〔平成16年規則31号・22年33号・29年2号・21号〕)

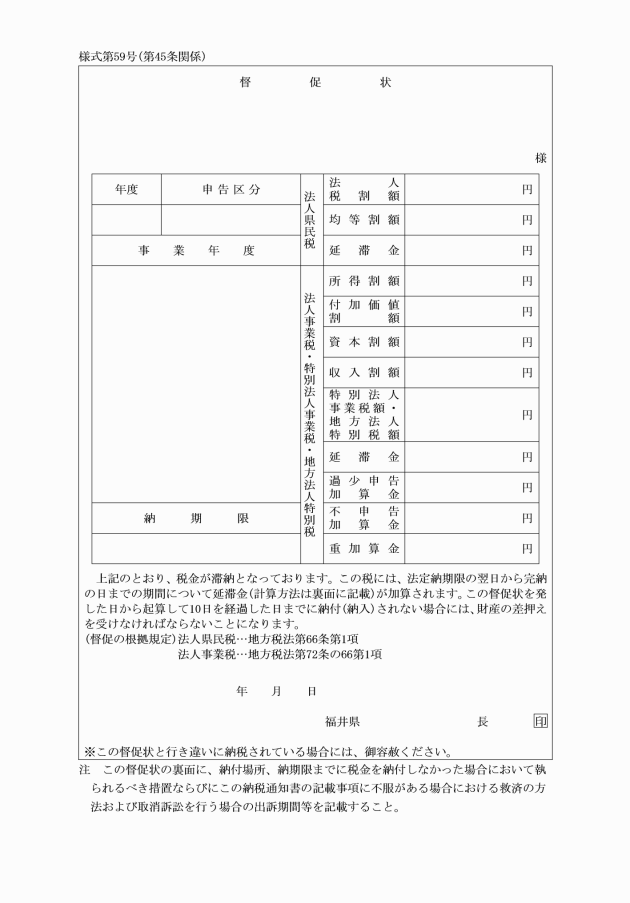

(督促状の様式)

第45条 督促状の様式は、別記様式第59号および別記様式第59号の2によるものとする。

(全部改正〔昭和43年規則34号〕、一部改正〔平成11年規則41号・20年33号〕)

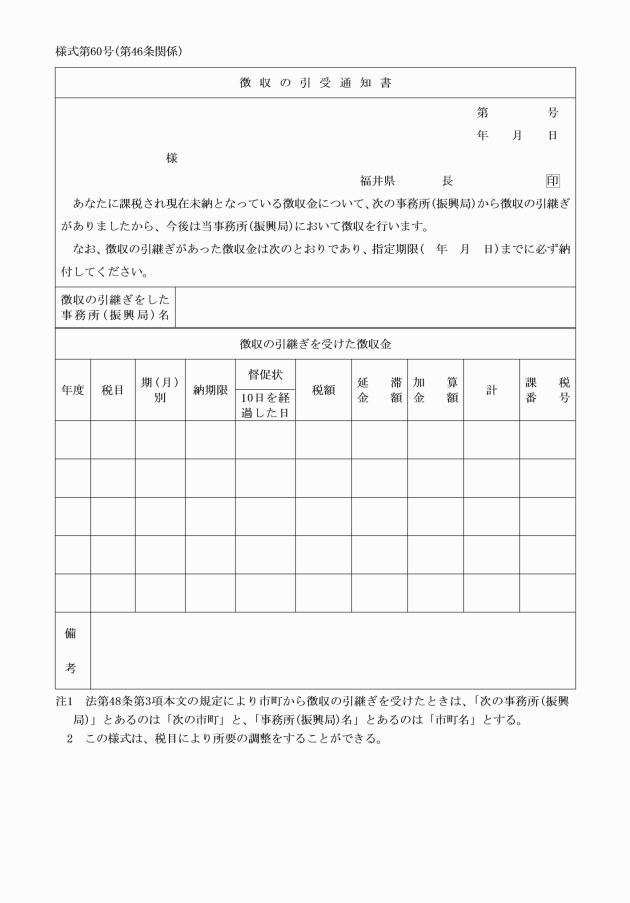

(徴収の引継ぎ)

第46条 県税事務所等の長は、徴収金を納付し、または納入すべき者(以下この条において「納税者等」という。)の住所、居所、家屋敷、事務所もしくは事業所またはその者の財産が県内の他の県税事務所等の管轄区域内にあるときは、納期限後においてその徴収を当該県税事務所等の長に引き継ぐことができる。

2 県税事務所等の長は、その権限に属する徴収金が条例第4条第1項第22号に規定する徴収金に該当することとなったときは、その徴収を知事に引き継がなければならない。

3 知事は、前項の規定により県税事務所等の長から引き継いだ徴収金が条例第4条第1項第21号に規定する徴収金に該当しなくなったと認めるときは、その徴収を当該徴収金に係る県税の課税地を管轄する県税事務所等の長に引き継がなければならない。

(全部改正〔昭和43年規則34号〕、一部改正〔平成11年規則41号・18年30号・21年19号・25年73号・29年2号・令和5年15号〕)

(追加〔平成18年規則30号〕、一部改正〔平成20年規則33号〕)

(規則施行の細目)

第47条 県税の賦課徴収および収納については、この規則の定めるもののほか、その実施のための手続その他必要な事項は、県税賦課徴収事務取扱規程の定めるところによる。

(全部改正〔昭和43年規則34号〕)

第3節 証紙収納等

第48条 削除

(削除〔令和7年規則19号〕)

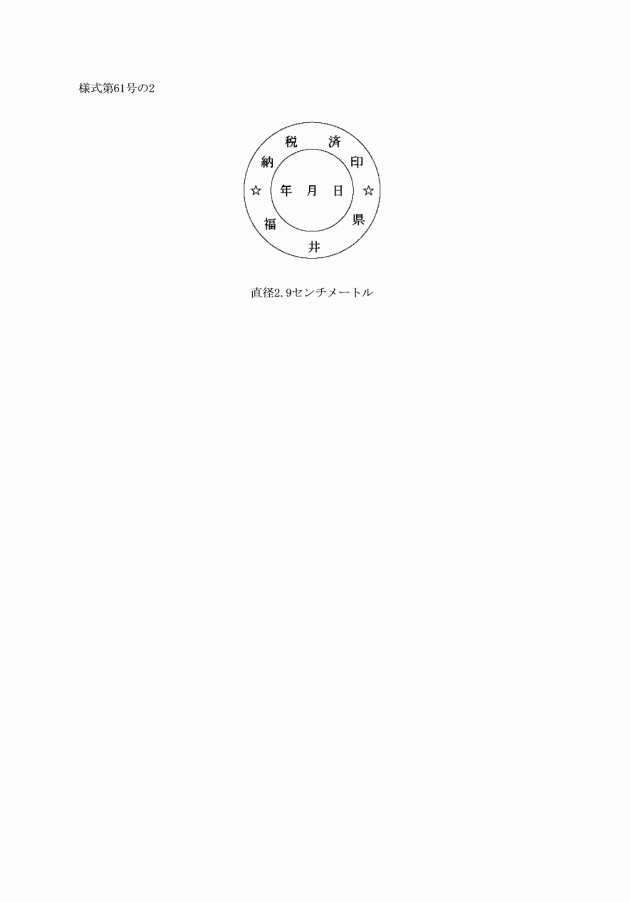

(納税済印の印影の形式)

第48条の2 条例第135条の6第2項、第142条第3項および第210条第2項に規定する納税済印(以下この節において「納税済印」という。)の印影の形式は、別記様式第61号の2によるものとする。

(全部改正〔昭和43年規則34号〕、一部改正〔昭和46年規則54号・平成21年19号・29年2号・令和7年19号〕)

第48条の3 削除

(削除〔平成29年規則21号〕)

第48条の4 削除

(削除〔令和7年規則19号〕)

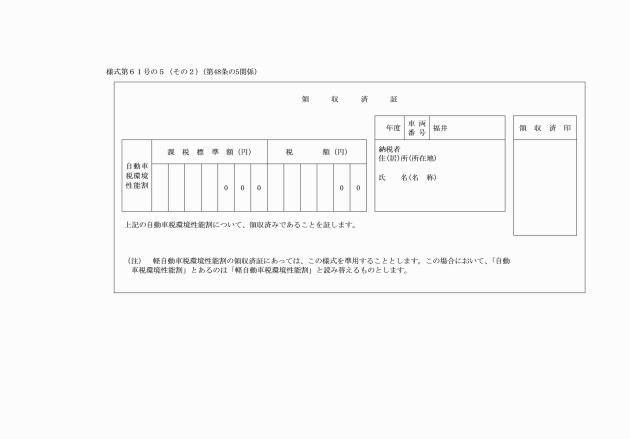

(領収済証の発行)

第48条の5 福井県税事務所長は、条例第135条の6第1項または条例第142条第3項の規定により、納税者から自動車税の環境性能割額(当該自動車税の環境性能割額に係る延滞金額を含む。)または自動車税の種別割額の納付を受けた場合には、第48条の2の規定による納税済印を押印した別記様式第61号の5の領収済証を当該納税者に交付するものとする。

(追加〔昭和43年規則34号〕、一部改正〔昭和46年規則54号・平成8年68号・20年59号・21年19号・29年2号・21号・令和7年19号〕)

第48条の6から第48条の16まで 削除

(削除〔令和7年規則19号〕)

(狩猟税または自動車税に係る申告書等の保存)

第48条の17 県税事務所等の長は、納税者から提出を受けた納税済印を押印した狩猟税または自動車税に係る申告書または修正申告書(以下この条において「申告書等」という。)を、当該申告書等の提出を受けた年度(以下この条において「提出年度」という。)の翌年度から起算して5年度間保存しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、福井県税事務所長は、申告書等のうち提出年度の翌年度に嶺南振興局長が課税する自動車税の種別割の課税客体に係るものを、提出年度の翌年度に嶺南振興局長に引き継ぐものとする。

3 嶺南振興局長は、前項の規定により申告書等を引き継いだときは、当該申告書等を引き継いだ年度から起算して5年度間保存しなければならない。

(全部改正〔平成13年規則17号〕、一部改正〔平成16年規則31号・20年59号・29年2号・21号・令和7年19号〕)

第2章 普通税

第1節 県民税

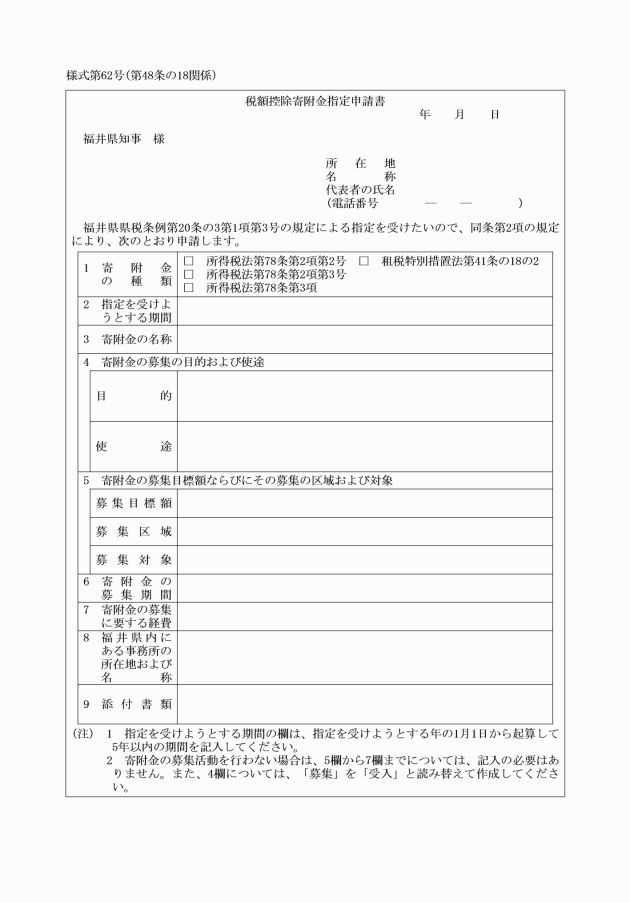

(税額控除寄附金の指定の申請等)

第48条の18 条例第20条の3第2項の規定による申請は、別記様式第62号の税額控除寄附金指定申請書に次に掲げる書類を添付して、指定を受けようとする年の前年12月1日から当年11月30日までの間にしなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号もしくは第3号に掲げる寄附金(同条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)または租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2に規定する特定非営利活動に関する寄附金(第5項においてこれらを「特定寄附金等」という。)である旨を証する書類

(2) 定款もしくは寄附行為またはこれらに準ずるもの

(3) 申請の日の属する事業年度の事業計画書および収支予算書

(4) 申請の日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書および収支決算書

(5) 前3号に掲げるもののほか、当該寄附金が県における教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他県における公益の増進に寄与するものであることを確認するために知事が必要と認める書類

2 知事は、前項の規定による申請を受けた場合において、当該申請に係る寄附金が県における教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他県における公益の増進に寄与するものであると認めるときは、期間を定めて、条例第20条の3第1項第3号の寄附金(以下この条において「指定寄附金」という。)として指定するものとする。この場合において、その指定の期間は、その指定した日の属する年の1月1日から起算して5年以内で定めるものとする。

3 知事は、前項の規定により指定寄附金として指定したときは、別記様式第62号の2の税額控除寄附金指定通知書により申請者に通知するとともに、その旨および次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 当該指定寄附金の名称

(2) 当該指定寄附金を受け入れる者の名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地

(3) 当該指定寄附金の受入れの目的および使途

(4) 当該指定寄附金の指定の期間

4 知事は、第1項の規定による申請を受けた場合において、指定寄附金として指定しなかったときは、別記様式第62号の3の税額控除寄附金不指定通知書により申請者に通知するものとする。

5 指定寄附金を受け入れる者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その事実を証明する書類を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。

(2) 当該指定寄附金が特定寄附金等に該当しなくなったとき。

6 知事は、前項の届出があったときは、その旨を告示するものとする。

7 知事は、条例第20条の3第4項の規定により指定を取り消したときは、その旨を、指定寄附金を受け入れる者に通知するとともに、告示するものとする。

(追加〔平成20年規則63号〕、一部改正〔平成23年規則28号・令和元年17号〕)

(利子割交付金等の交付手続)

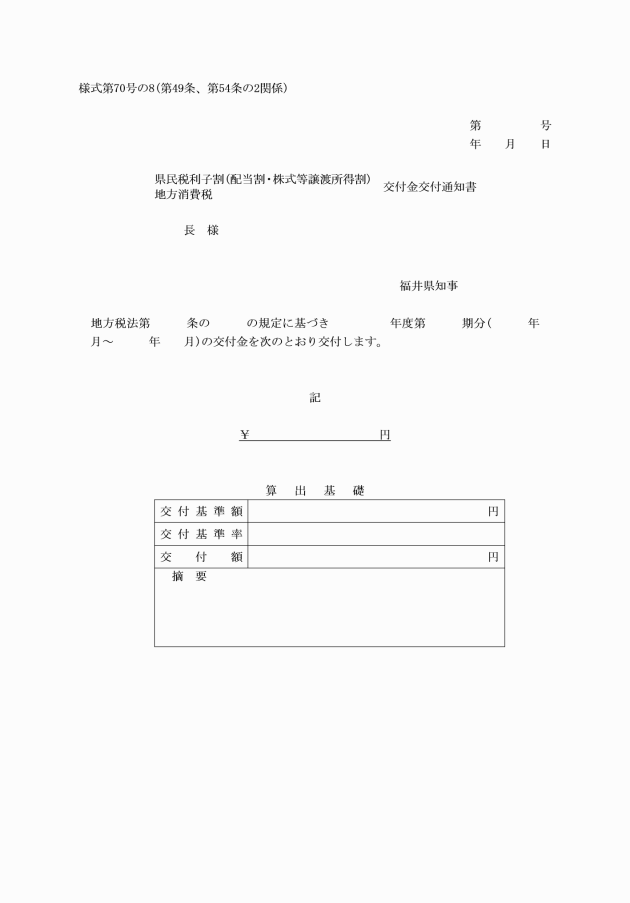

第49条 条例第41条の10第1項の規定による利子割交付金の交付および条例第41条の18第1項の規定による配当割交付金の交付は毎年度8月、12月および3月に、条例第41条の26第1項の規定による株式等譲渡所得割交付金の交付は毎年度3月に、別記様式第70号の8の県民税利子割(配当割・株式等譲渡所得割)交付金交付通知書を交付してするものとする。

(全部改正〔平成15年規則78号〕、一部改正〔平成19年規則29号〕)

書面の種類 | |

1 法第739条の5第3項本文の規定による引継(引受)書(徴収引継(引受)書) | |

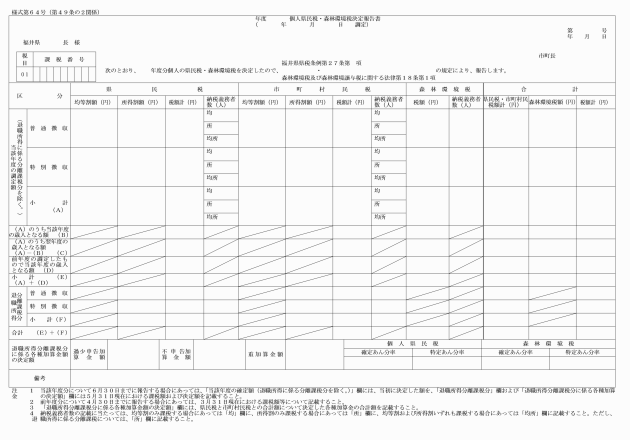

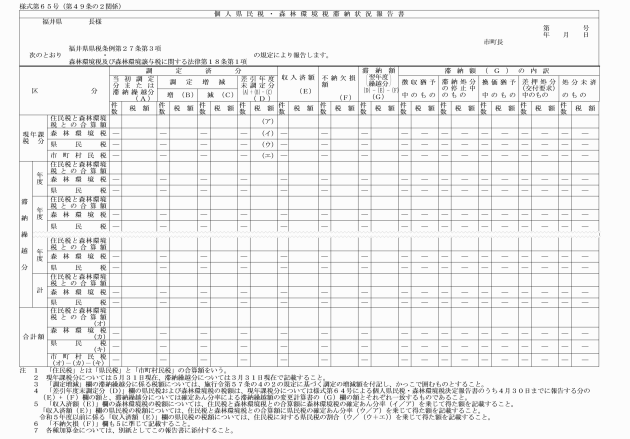

3 条例第27条第3項の規定による報告書(個人県民税・森林環境税滞納状況報告書) | |

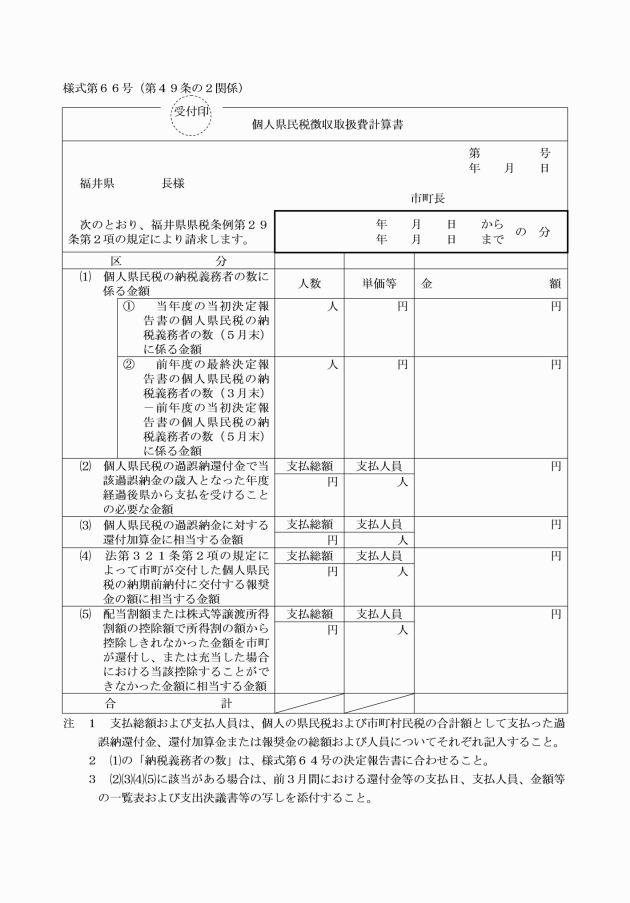

4 条例第29条第2項の規定による計算書(個人県民税徴収取扱費計算書) | |

5 法第53条第32項(法第55条第5項において準用する場合を含む。)または第59項の規定による通知書(過誤納金等還付(充当)通知書) | |

6 削除 | |

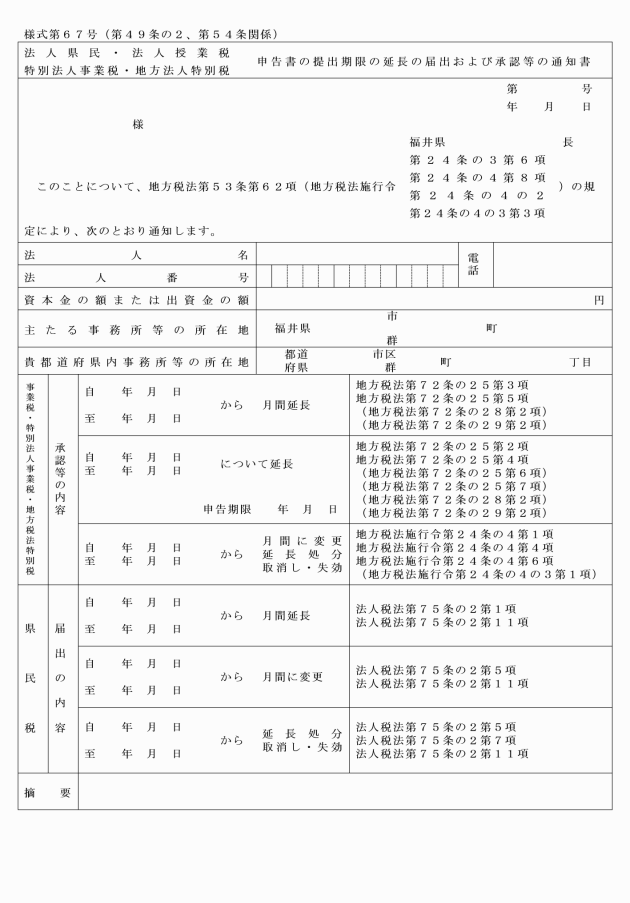

7 法第53条第62項の規定による通知書(法人県民税申告書の提出期限の延長の届出および承認等の通知書) | |

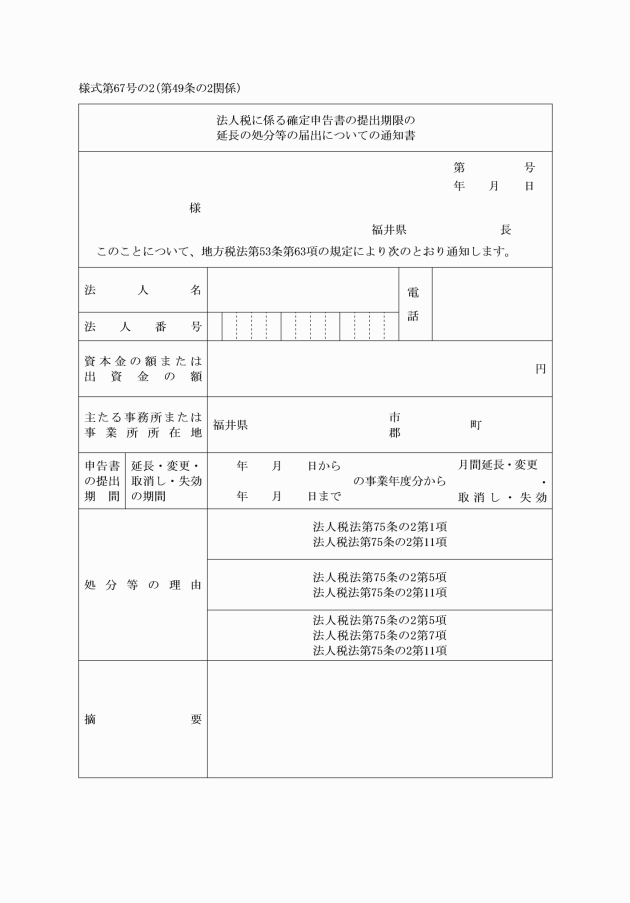

8 法第53条第63項の規定による通知書(法人税に係る確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出についての通知書) | |

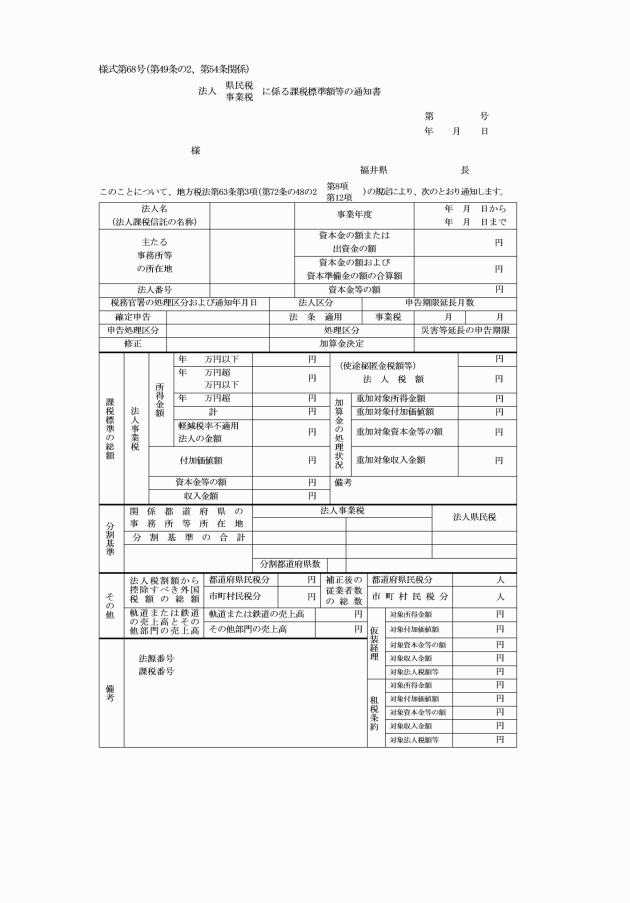

9 法第63条第3項の規定による通知書(法人県民税課税標準額等通知書) | |

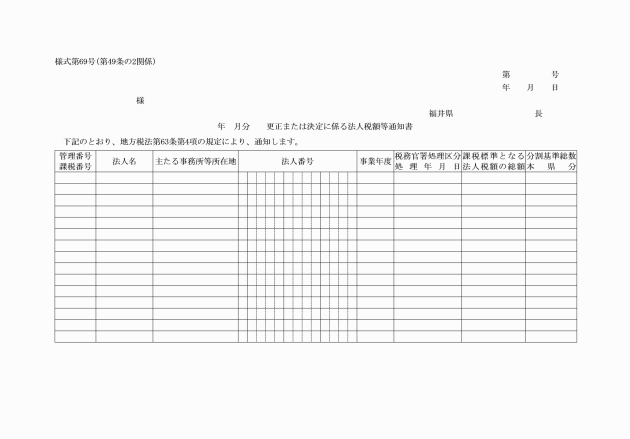

10 法第63条第4項の規定による通知書(更正または決定に係る法人税額等通知書) | |

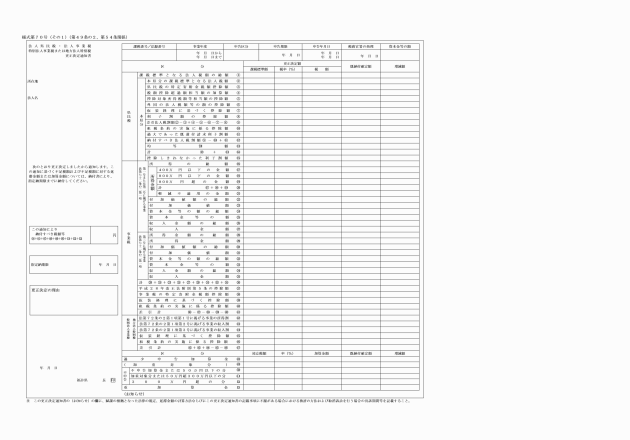

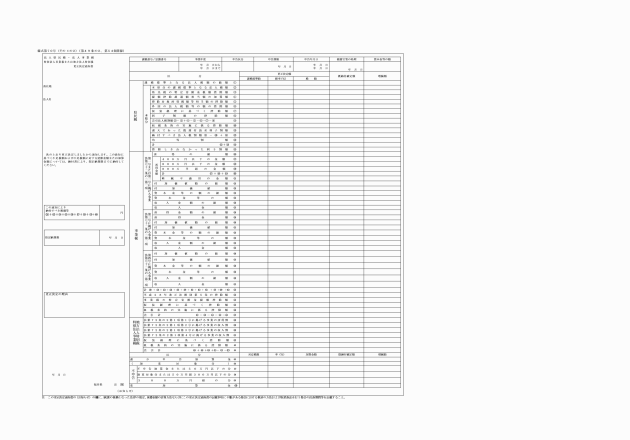

11 法第72条の2第1項第4号に掲げる事業を行う法人以外の法人に対する条例第35条の規定による更正または決定の通知書(法人県民税・法人事業税・特別法人事業税または地方法人特別税更正決定通知書) | 別記様式第70号(その1) |

11の2 法第72条の2第1項第4号に掲げる事業を行う法人に対する条例第35条の規定による更正または決定の通知書(法人県民税・法人事業税・特別法人事業税または地方法人特別税更正決定通知書) | 別記様式第70号(その1の2) |

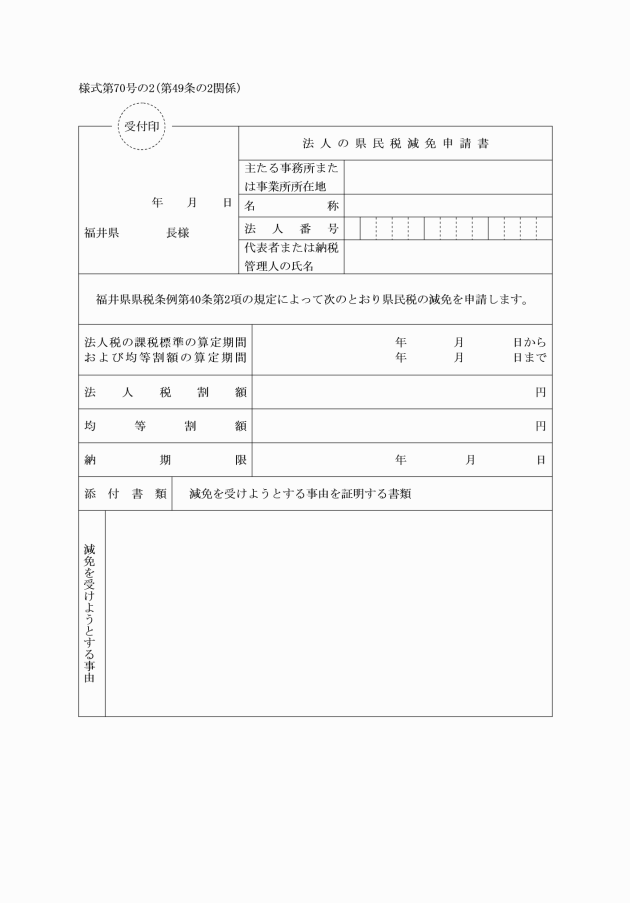

12 条例第40条第2項の規定による申請書(法人県民税減免申請書) | |

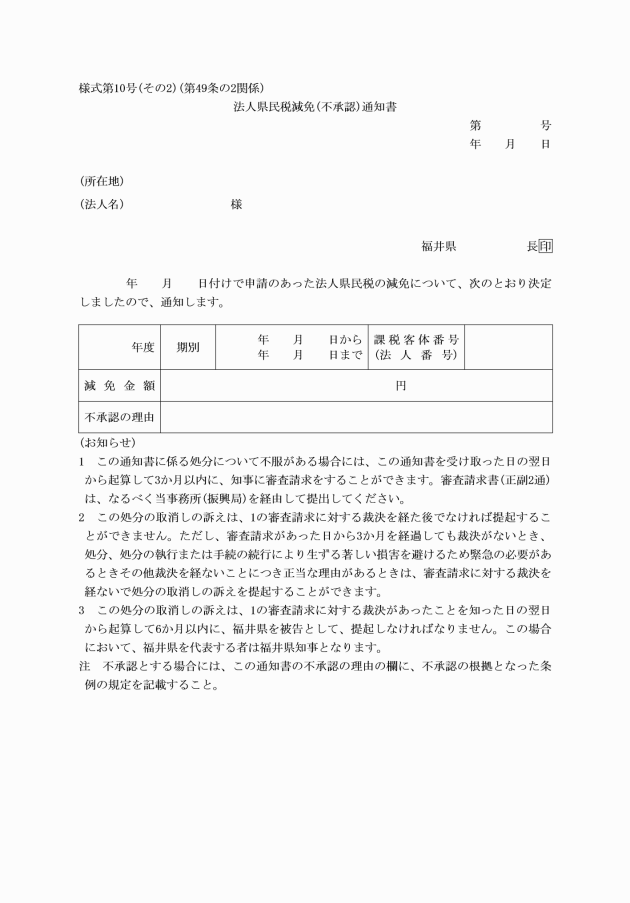

13 条例第40条第2項の規定による申請に対する通知書(法人県民税減免(不承認)通知書) | |

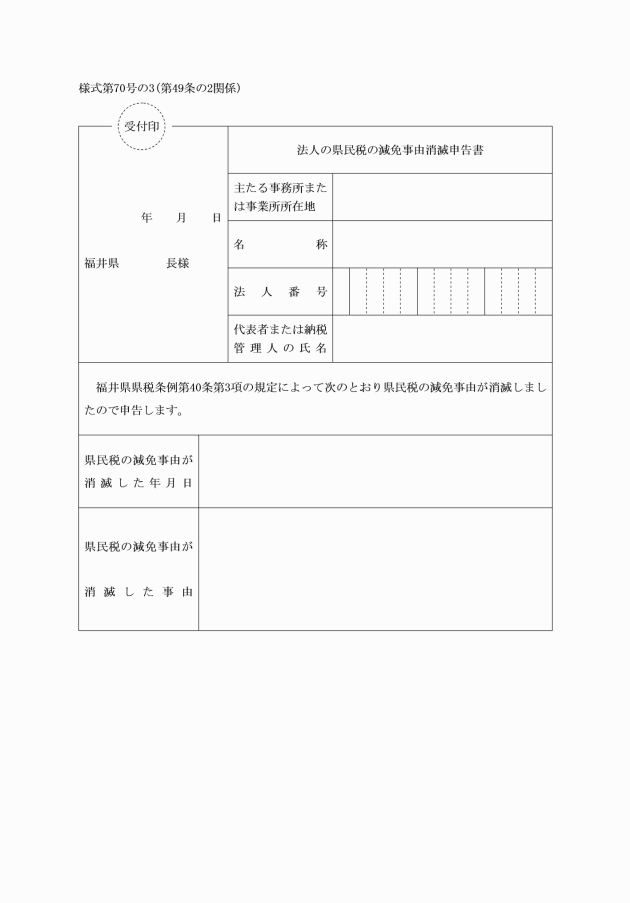

14 条例第40条第3項の規定による申告書(法人県民税減免事由消滅申告書) | |

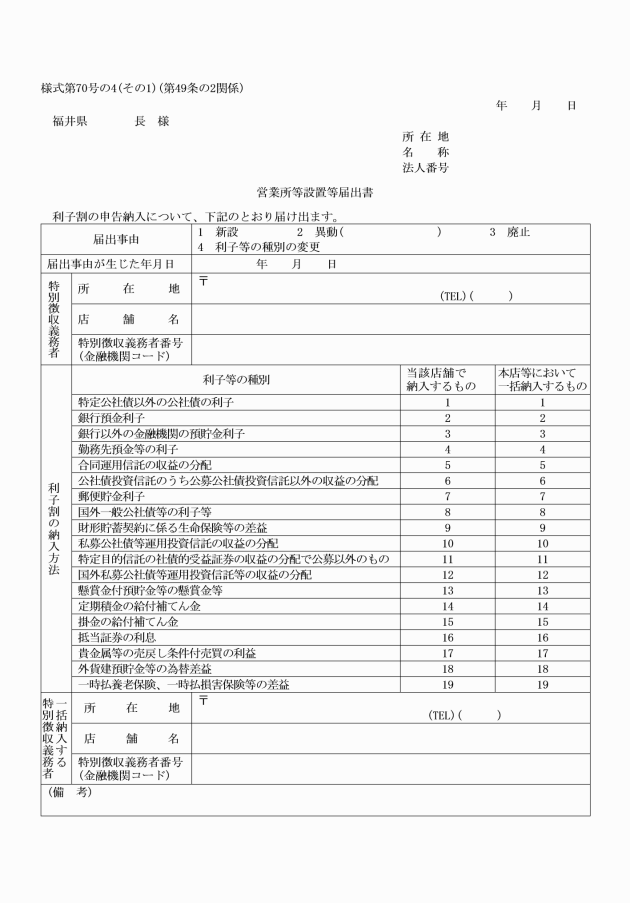

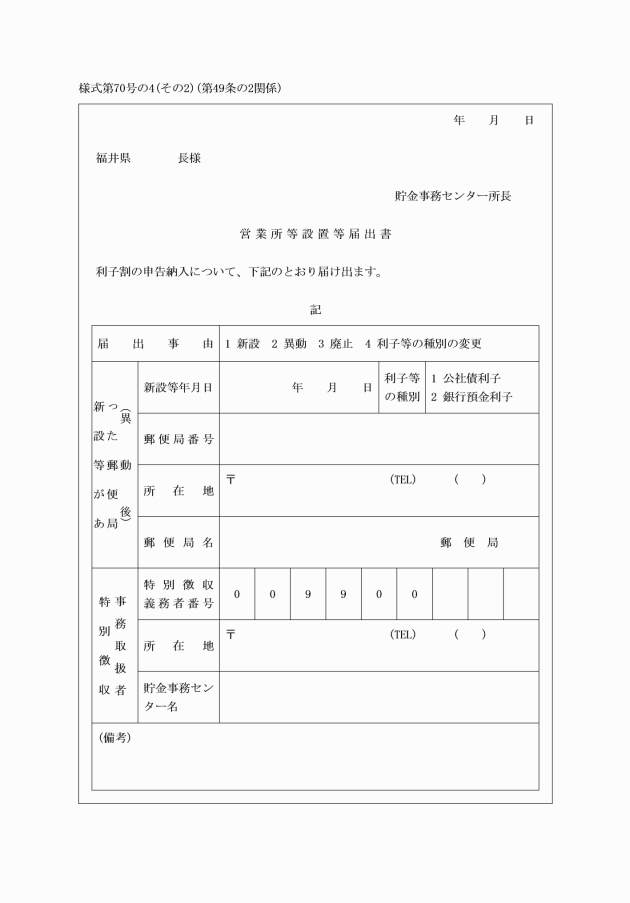

15 条例第41条の7の規定による届出書(営業所等設置等届出書) | |

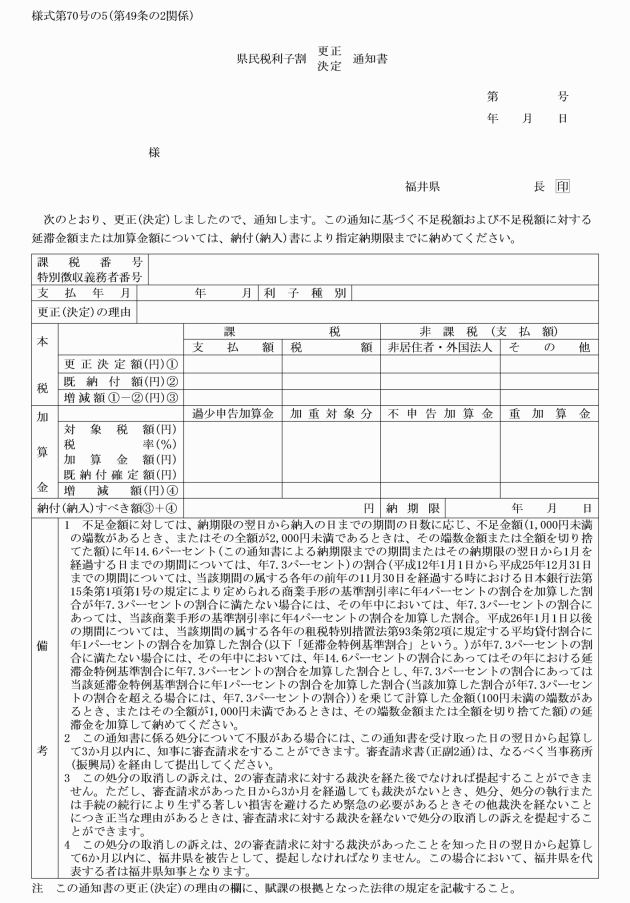

16 条例第41条の8の規定による更正または決定通知書(県民税利子割更正(決定)通知書) | |

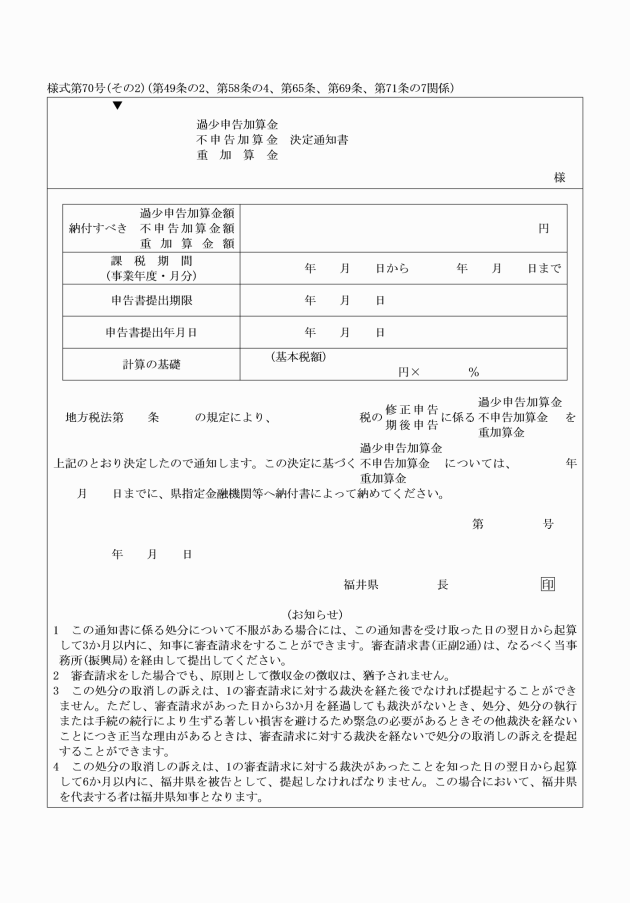

17 条例第41条の8の規定による決定通知書(過少申告加算金(不申告加算金・重加算金)決定通知書) | 別記様式第70号(その2) |

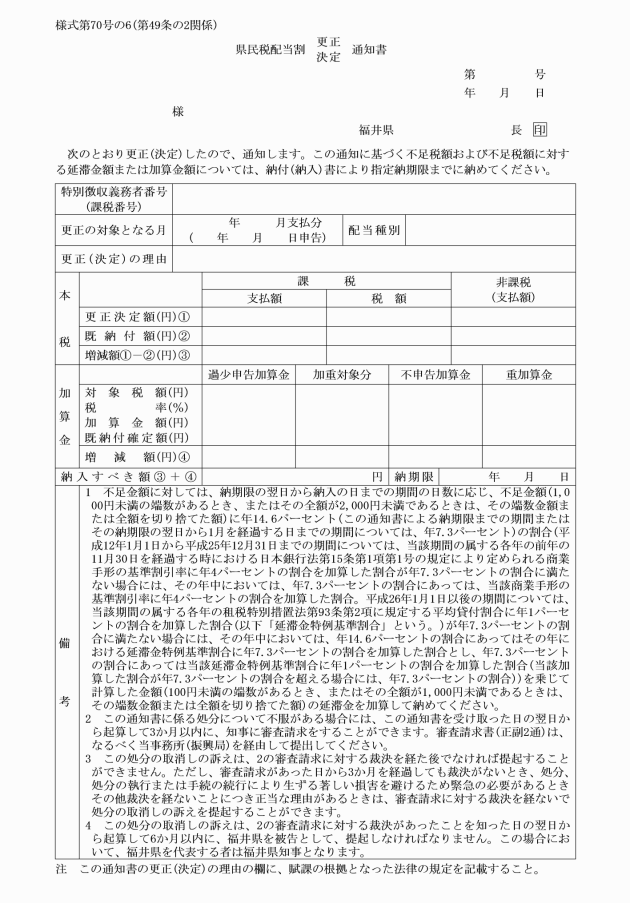

18 条例第41条の16の規定による更正または決定通知書(県民税配当割更正(決定)通知書) | |

19 条例第41条の16の規定による決定通知書(過少申告加算金(不申告加算金・重加算金)決定通知書) | 別記様式第70号(その2) |

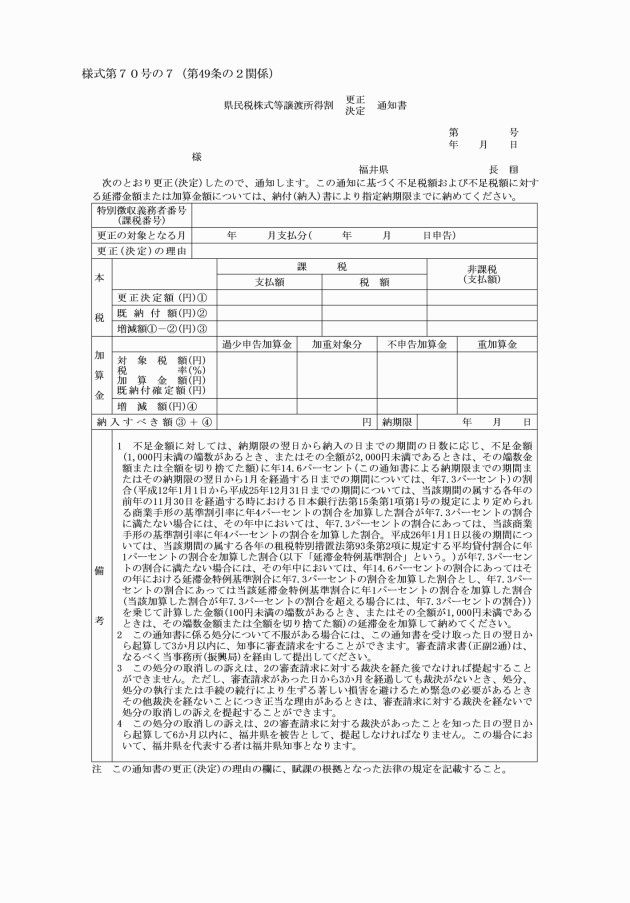

20 条例第41条の24の規定による更正または決定通知書(県民税株式等譲渡所得割更正(決定)通知書) | |

21 条例第41条の24の規定による決定通知書(過少申告加算金(不申告加算金・重加算金)決定通知書) | 別記様式第70号(その2) |

(一部改正〔昭和37年規則45号・38年2号・40年21号・41年20号・43年28号・53年24号・55年18号・56年19号・63年9号・平成8年42号・9年68号・11年41号・15年78号・17年58号・19年81号・20年60号・21年19号・22年33号・24年49号・29年2号・21号・30年32号・令和2年41号・4年40号・44号・5年31号〕)

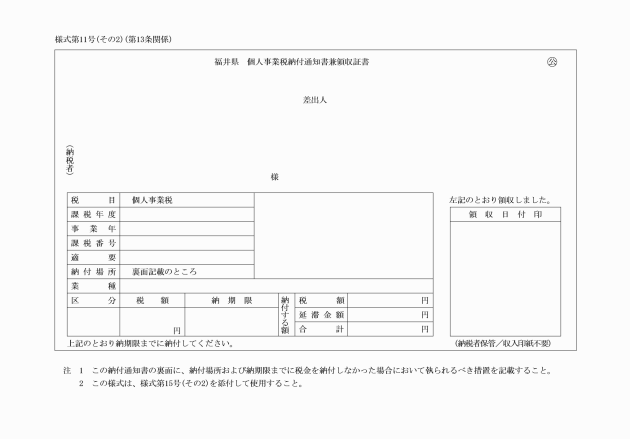

第2節 事業税

(法人の事業税の中間納付額の還付等)

第50条 県税事務所等の長は、法第72条の28第4項の規定による中間納付額の還付または充当を決定した場合においては、過誤納金等還付(充当)通知書によって当該法人に通知するとともに還付を要する金額をすみやかに還付するものとする。

(一部改正〔昭和37年規則45号・平成11年41号・22年33号〕)

(法人の事業税の減免の手続)

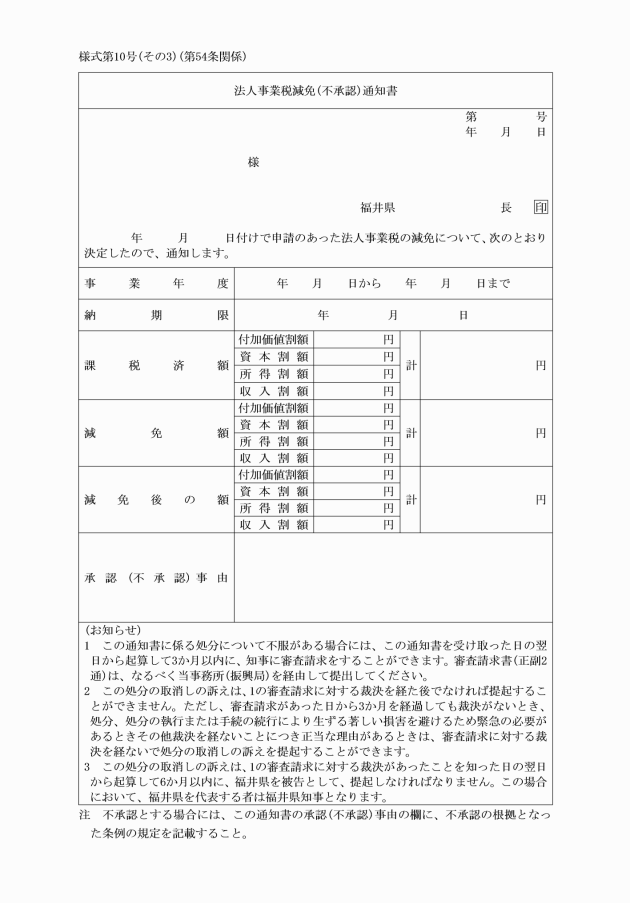

第51条 県税事務所等の長は、条例第49条の2第1項の規定により法人の事業税を減免し、または減免しないことを決定したときは、遅滞なく、その旨を当該申請をした法人に通知するものとする。

(全部改正〔平成16年規則31号〕)

(個人の事業税の減免の範囲)

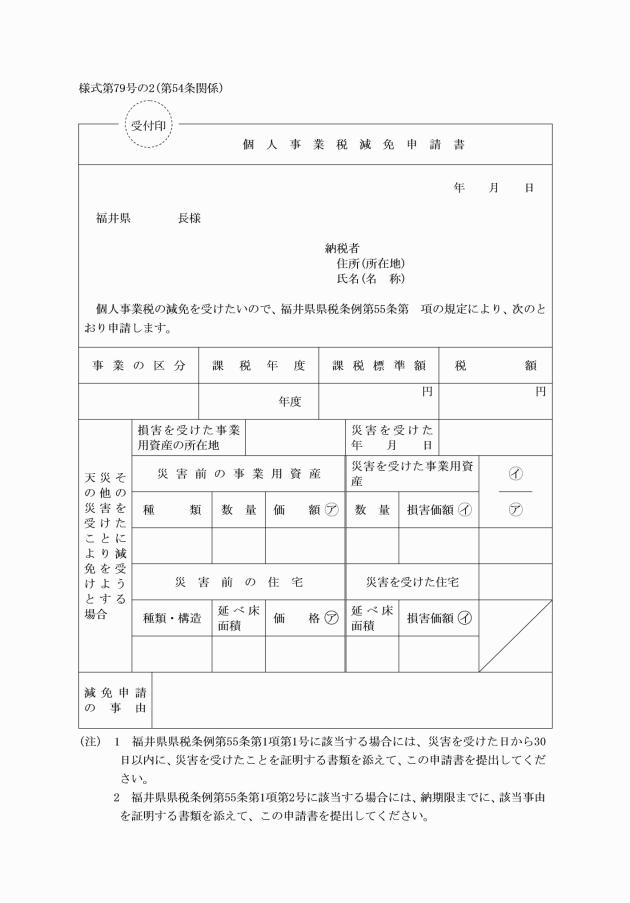

第52条 県税事務所等の長は、条例第55条第1項第1号の規定に該当する者であって、天災その他の災害(以下この条において「災害」という。)により自己の所有に係る事業用資産について生じた損失の金額(法第72条の49の12第8項に規定する損失の金額をいう。)が当該事業用資産の価額の10分の2以上で、かつ、災害を受けた日の属する年度(以下この条において「災害年度」という。)の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得の金額(法第72条の49の12第1項から第5項までの規定により計算した金額をいう。次項において「個人事業所得金額」という。)が1,000万円以下であるものに対して、災害年度分の個人の事業税(当該災害を受けた日以後に納期限の到来するものに限る。)について、当該税額に次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額に相当する税額を免除する。

(1) 事業用資産の損害金額が当該事業用資産の価額の10分の2以上10分の5未満の場合

事業所得金額 | 軽減率 |

500万円以下の者 | 10分の5 |

500万円を超え750万円以下の者 | 10分の3 |

750万円を超え1,000万円以下の者 | 10分の2 |

(2) 事業用資産の損害金額が当該事業用資産の価額の10分の5以上の場合

事業所得金額 | 軽減率 |

500万円以下の者 | 10分の10 |

500万円を超え750万円以下の者 | 10分の7 |

750万円を超え1,000万円以下の者 | 10分の3 |

2 県税事務所等の長は、条例第55条第1項第1号の規定に該当する者であって、災害により自己または自己の扶養親族(法第23条第1項第9号に規定する扶養親族をいい、同項第7号に規定する同一生計配偶者を含む。)の所有に係る住宅について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く。以下この項において「損害金額」という。)が当該住宅の価格の10分の2以上で、かつ、災害年度の個人事業所得金額が500万円以下であるもの(前項の規定により個人の事業税の免除を受けた者を除く。)に対して、災害年度分の個人の事業税(当該災害を受けた日以後に納期限の到来するものに限る。)について、当該税額に次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額に相当する税額を免除する。

(1) 損害金額が当該住宅の価格の10分の2以上10分の5未満の場合 10分の3

(2) 損害金額が当該住宅の価格の10分の5以上の場合 10分の5

3 県税事務所等の長は、条例第55条第1項第2号に該当する者に対し、当該生活扶助を受ける日の属する年度の個人の事業税について、その全額を免除する。

4 県税事務所等の長は、前3項の規定により個人の事業税を減免し、または減免しないことを決定したときは、遅滞なくその旨を当該申請者に通知するものとする。

(追加〔昭和37年規則45号〕、一部改正〔昭和38年規則36号・39年19号・56号・40年21号・41年20号・37号・56号・44年23号・45年34号・47年34号・49年41号・60年26号・平成7年22号・16年31号・59号・24年49号・29年2号・21号・令和5年31号〕)

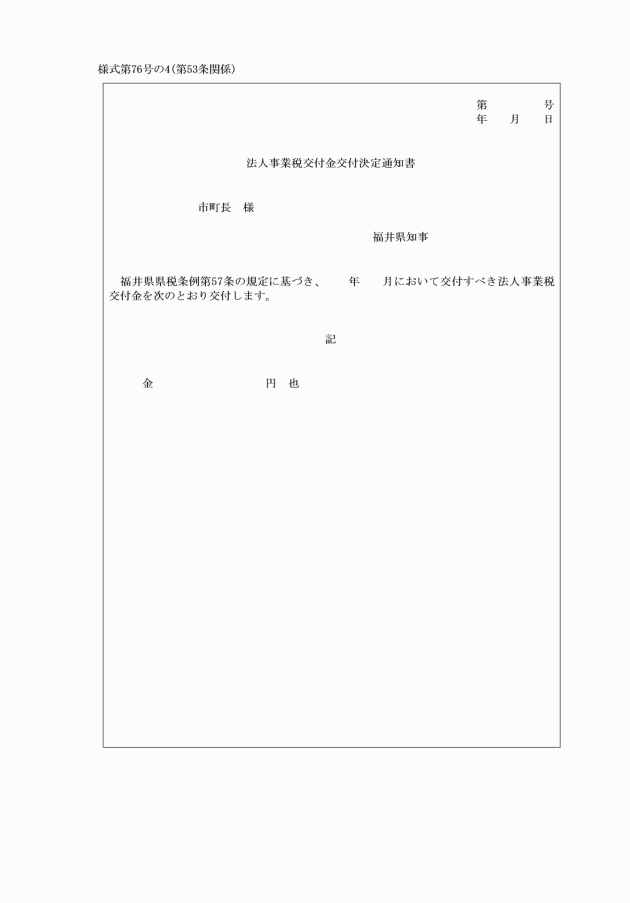

(法人事業税交付金の交付手続)

第53条 条例第57条第1項の規定による法人事業税交付金の交付は、毎年度8月、12月および3月に、別記様式第76号の4の法人事業税交付金交付通知書を交付してするものとする。

(追加〔平成29年規則2号〕、一部改正〔令和元年規則17号〕)

書面の種類 | |

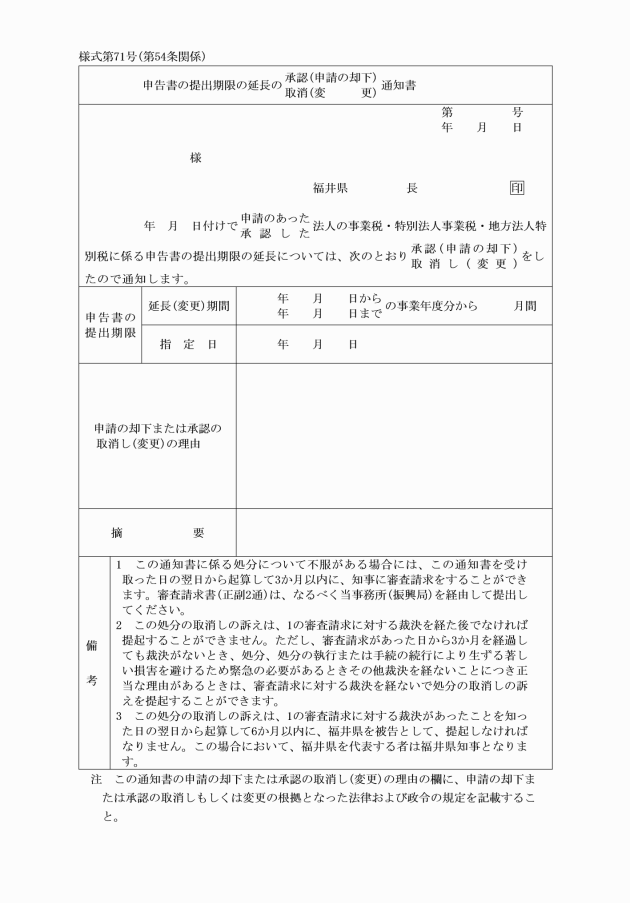

1 施行令第24条の3第3項(施行令第24条の4第7項、第24条の4の2、第24条の4の3第2項および第24条の5において準用する場合を含む。)および第24条の4第5項(施行令第24条の4の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知書(申告書の提出期限の延長の承認(申請の却下)・取消(変更)通知書) | |

2 施行令第24条の3第6項(施行令第24条の4第8項、第24条の4の2および第24条の4の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知書(法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税申告書の提出期限の延長の届出および承認等の通知書) | |

3 第50条の規定による通知書(過誤納金等還付(充当)通知書) | |

4 法第72条の2第1項第4号に掲げる事業を行う法人以外の法人に対する条例第47条の規定による更正または決定通知書(法人県民税・法人事業税・特別法人事業税または地方法人特別税更正決定通知書) | 別記様式第70号(その1) |

4の2 法第72条の2第1項第4号に掲げる事業を行う法人に対する条例第47条の規定による更正または決定通知書(法人県民税・法人事業税・特別法人事業税または地方法人特別税更正決定通知書) | 別記様式第70号(その1の2) |

5 法第72条の48の2第8項または第12項の規定による通知書(法人事業税課税標準額等通知書) | |

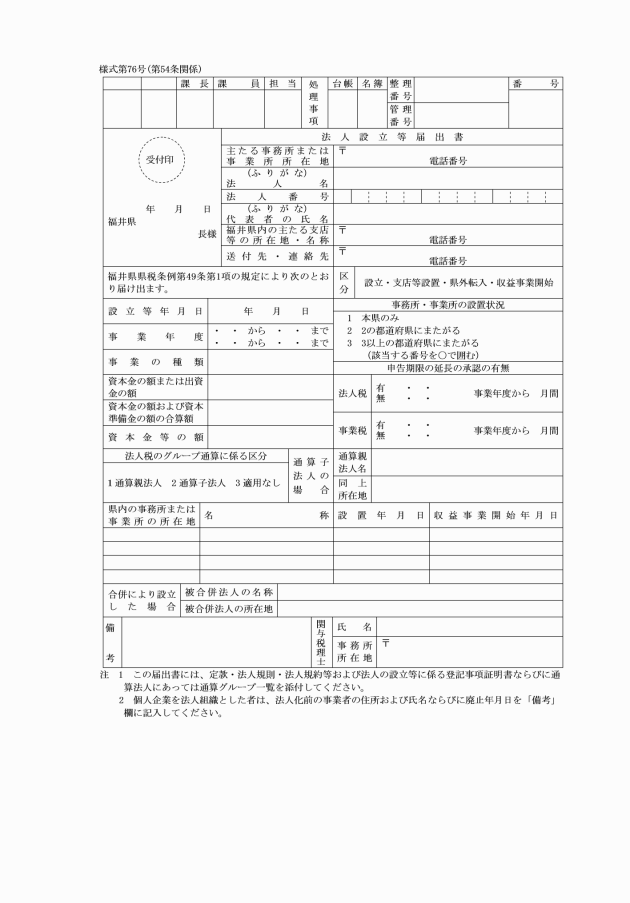

6 条例第49条第1項の規定による届出書(法人設立等届出書) | |

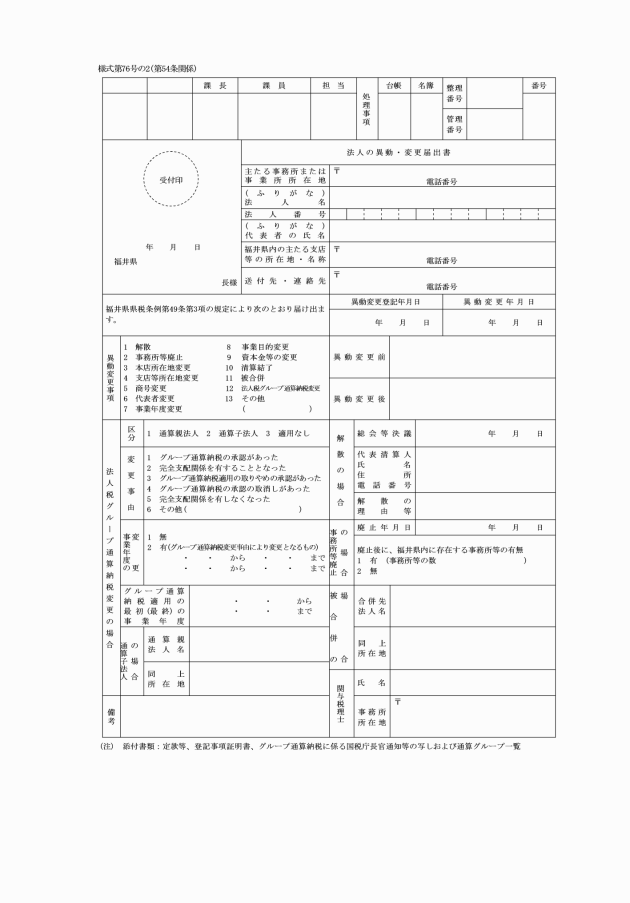

7 条例第49条第3項の規定による届出書(法人の異動・変更届出書) | |

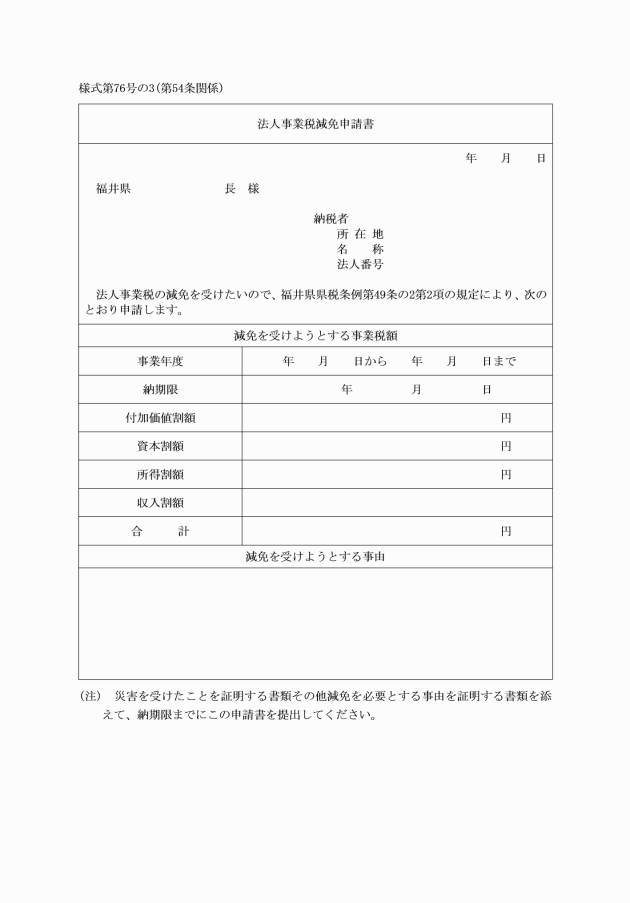

7の2 条例第49条の2第2項の規定による申請書(法人事業税減免申請書) | |

7の3 第51条の規定による通知書(法人事業税減免(不承認)通知書) | |

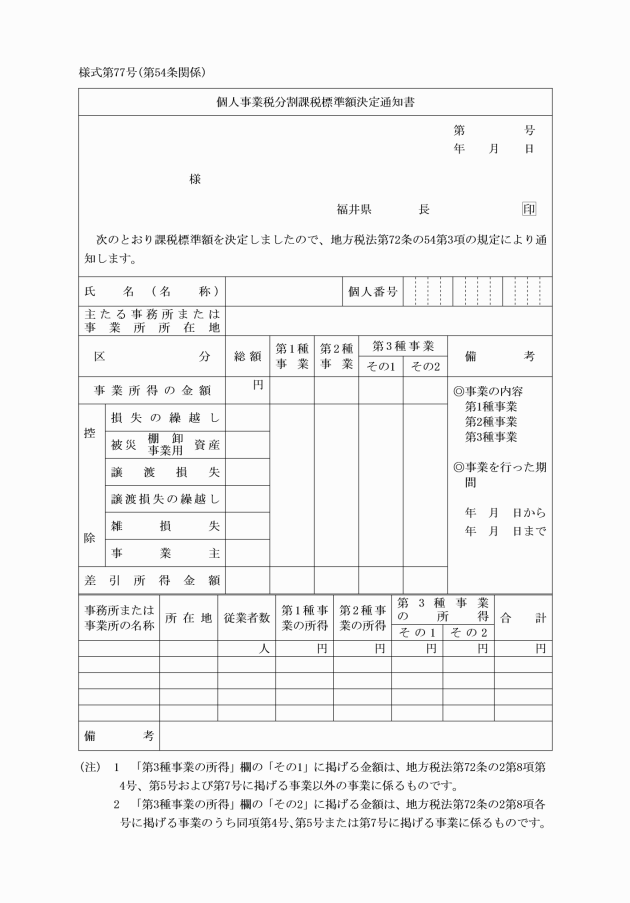

8 法第72条の54第3項の規定による通知書(個人事業税分割課税標準額決定通知書) | |

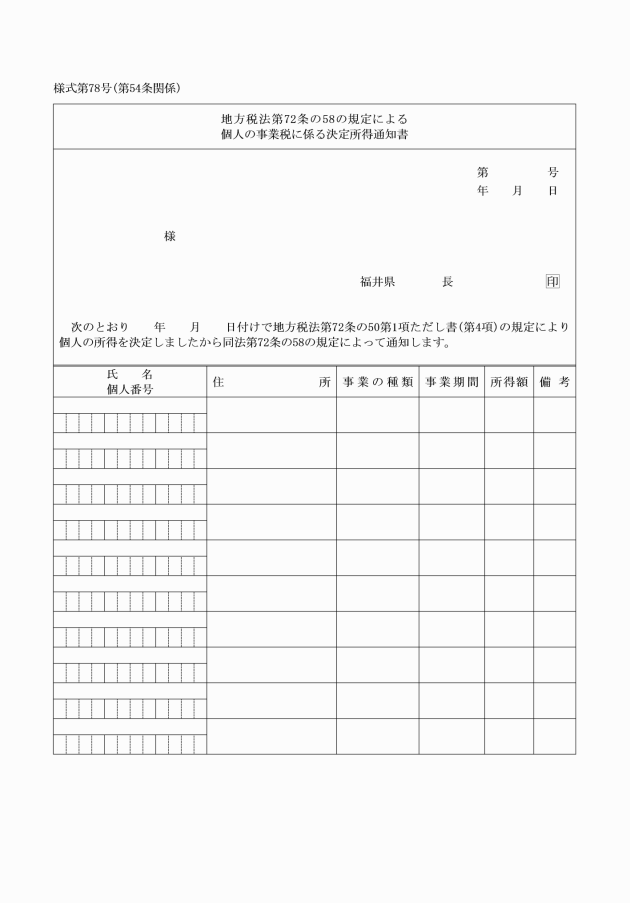

9 法第72条の58の規定による通知書(個人事業税に係る決定所得通知書) | |

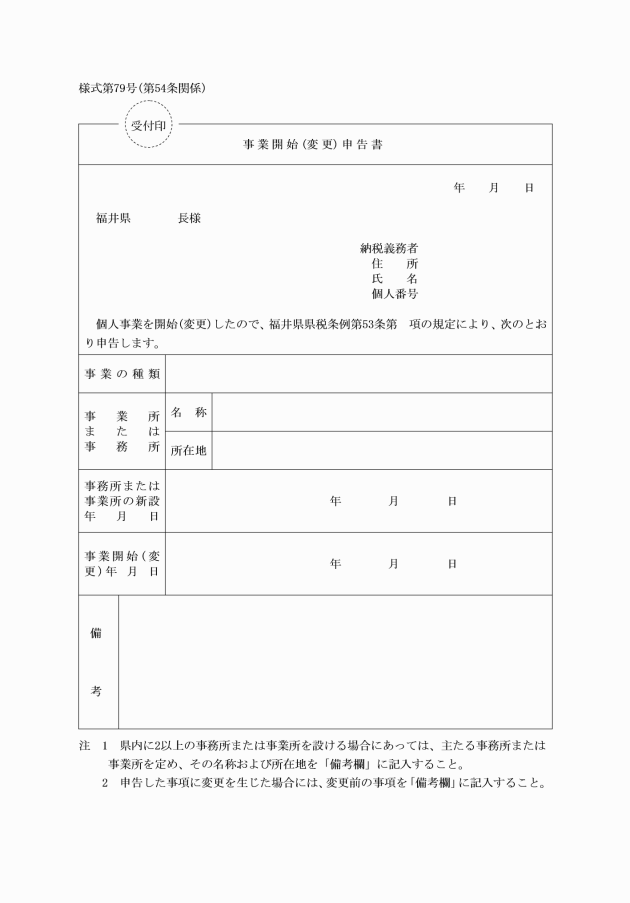

10 条例第53条の規定による申告書(事業開始(変更)申告書) | |

12 第52条第4項の規定による通知書(個人事業税減免(不承認)通知書) |

(一部改正〔昭和37年規則45号・38年36号・40年21号・41年20号・43年23号・44年23号・50年14号・53年24号・55年18号・56年19号・57年34号・59年30号・63年9号・平成11年41号・16年31号・17年58号・20年60号・24年49号・29年2号・14号・21号・令和元年17号・5年31号〕)

第2節の2 地方消費税

(追加〔平成9年規則33号〕)

(地方消費税交付金の交付手続)

第54条の2 条例第57条の13第1項の規定による地方消費税交付金の交付は、毎年度6月、9月、12月および3月に、別記様式第70号の8の地方消費税交付金交付通知書を交付してするものとする。

(全部改正〔平成15年規則78号〕)

第3節 不動産取得税

(不動産取得税の減額または納税義務の免除の通知)

第55条 県税事務所等の長は、条例第58条第7項後段、第71条第1項から第3項まで、第74条の2第1項、第74条の5第1項、第74条の8第1項、第74条の11第1項、第74条の14第1項、第74条の17第1項、第77条第1項または条例附則第8条の3第1項、第2項もしくは第4項の規定により不動産取得税を減額し、またはその納税義務を免除した場合においては、その旨を当該納税者に通知するものとする。減額または納税義務の免除をしない場合においても、また同様とする。

(一部改正〔昭和37年規則45号・38年36号・41年20号・46年19号・54年19号・55年18号・56年19号・58年59号・59年30号・60年26号・平成3年17号・4年22号・6年12号・10年38号・15年78号・20年35号・23年28号・26年26号・27年28号・29年21号・30年32号・令和5年15号〕)

(条例第77条第1項第6号に規定する規則で定める不動産)

第56条 条例第77条第1項第6号に規定する規則で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。

(1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人または同法第152条第5項に規定する法人を設立しようとする者がその設立後設置される私立学校または私立専修学校もしくは私立各種学校において直接保育または教育の用に供すると知事が認める不動産を取得した場合における当該不動産

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)附則第6条の規定により私立の幼稚園を設置する者が、当該私立の幼稚園において直接保育または教育の用に供すると知事が認める不動産を取得した場合における当該不動産

(3) 土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定による農用地の所有権についての交換分合と同様の事情の下に、かつ、同様の条件により土地を取得した場合における当該土地

(4) 公益社団法人または公益財団法人が公民館の用に供する不動産でその利用が専ら公共的な目的に供されるものを取得した場合における当該不動産

(4)の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体または町内会等が集会所その他の地域的な共同活動のための施設の用に供する不動産でその利用が専ら公共的な目的に供されるものを取得した場合における当該不動産

(5) 公益社団法人または公益財団法人が体育施設でその利用が専ら公共的な目的に供されると知事が認めるものを取得した場合における当該不動産

(6) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第1項の過疎地域持続的発展市町村計画(市町が定めた計画で、過疎地域持続的発展市町村計画に準じたものと知事が認めたものを含む。)において移転すべきものと定められた地域から移転先として定められた地域へ住所を移転した者が移転前に自己の居住の用に供していた家屋および当該家屋に係る土地に代わるものと知事が認める不動産を取得した場合における当該不動産

(7) 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号)第2条第2項の集団移転促進事業(地方公共団体が実施する住宅の移転事業で、集団移転促進事業に準ずるものと知事が認めたものを含む。)の実施により住所を移転した者が移転前の自己の居住の用に供していた家屋および当該家屋に係る土地に代わるものと知事が認める不動産を取得した場合における当該不動産

(8) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第77条第1項の規定により移転し、または除却することが必要となった家屋を所有していた者が、当該家屋を同条第2項の規定による通知または同条第4項の規定による公告による期限後2年以内または当該期限前1年の期間内に、当該移転し、または除却することが必要となった家屋に代わるものと知事が認める家屋を取得し、または取得していた場合における当該家屋

(9) 福井県公衆浴場基準条例(昭和45年福井県条例第38号)第2条第1号の普通公衆浴場の用に供する家屋を取得した場合における当該家屋(当該家屋に他の用途に供する部分が含まれているときは、当該部分を除く。)

(10) 宅地の造成または住宅の建設(以下この号において「宅地造成等」という。)を業とする者が、宅地造成等に関連して、その取得の段階から公用または公共の用(法第73条の4第3項に規定する用途の場合は除く。)に供されることを目的とする土地を取得し、かつ、これを宅地造成等の後遅滞なく国または地方公共団体に無償で譲渡する場合における当該土地

(11) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が、法第73条の4第1号に規定する不動産のうち、全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2条に規定する新幹線鉄道の路線であって北陸新幹線に係るものの鉄道施設の用に供する土地を取得しようとする場合に、当該土地に代わるものとして当該土地の所有者に譲渡するために土地を取得したときにおける当該土地

(一部改正〔昭和37年規則45号・38年2号・39年19号・41年20号・42年51号・43年23号・45年34号・47年53号・48年25号・49年7号・50年14号・52年36号・53年24号・27号・55年31号・60年26号・平成4年22号・10年16号・12年12号の2・16年31号・19年29号・94号・20年70号・23年36号・28年27号・29年2号・令和3年32号・5年31号〕)

(減免の範囲)

第57条 条例第77条第1項の規定による不動産取得税の減免の範囲は、次に定めるところによる。

(2) 条例第77条第1項第2号もしくは前条第8号に該当する不動産(以下この条において「代替不動産」という。)または同条第3号に該当する土地の不動産取得税については、被代替不動産(条例第77条第1項第2号または前条第8号に規定する事由により代替不動産を取得することとなった従前の土地または家屋をいう。以下この条において同じ。)または交換によって失った土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該被代替不動産または交換によって失った土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていないときは、法第388条第1項に規定する固定資産評価基準により決定された価格)に税率を乗じて得た額に相当する税額を軽減し、または免除する。

(3) 条例第77条第1項第3号に該当する不動産の不動産取得税については、当該不動産に対する補助金の額に税率を乗じて得た額に相当する税額を軽減し、または免除する。

(4) 条例第77条第1項第5号に該当する土地の不動産取得税については、150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額の当該土地の上に新築した住宅の床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が当該土地の上に新築した住宅1戸について200を超えるときは、200)を乗じて得た金額が150万円を超える場合にあっては、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額に相当する税額を軽減し、または免除する。

(5) 前条第9号に該当する家屋の不動産取得税については、当該家屋に対する不動産取得税額に2分の1を乗じて得た額に相当する税額を軽減する。

2 前項第2号の場合において、代替不動産および被代替不動産が、家屋(代替不動産については、新築により取得したものに限る。)で人の居住の用に供する部分を有するものであるときは、当該代替不動産である家屋の不動産取得税については、同号の規定にかかわらず、当該代替不動産である家屋の価格から、被代替不動産である家屋の固定資産課税台帳に登録された価格を、それぞれ人の居住の用に供する部分の価格とその他の部分の価格とに区分して控除した価格(控除されない価格があるときは、それぞれ他の部分の価格から控除するものとしたときの当該控除後の価格)の合計額を課税標準として仮に算定した不動産取得税額と当該代替不動産である家屋の不動産取得税額との差に相当する額を軽減し、または免除する。

(一部改正〔昭和37年規則45号・38年2号・39年19号・40年21号・41年20号・48年25号・50年14号・52年36号・53年24号・27号・平成10年16号・28年27号〕)

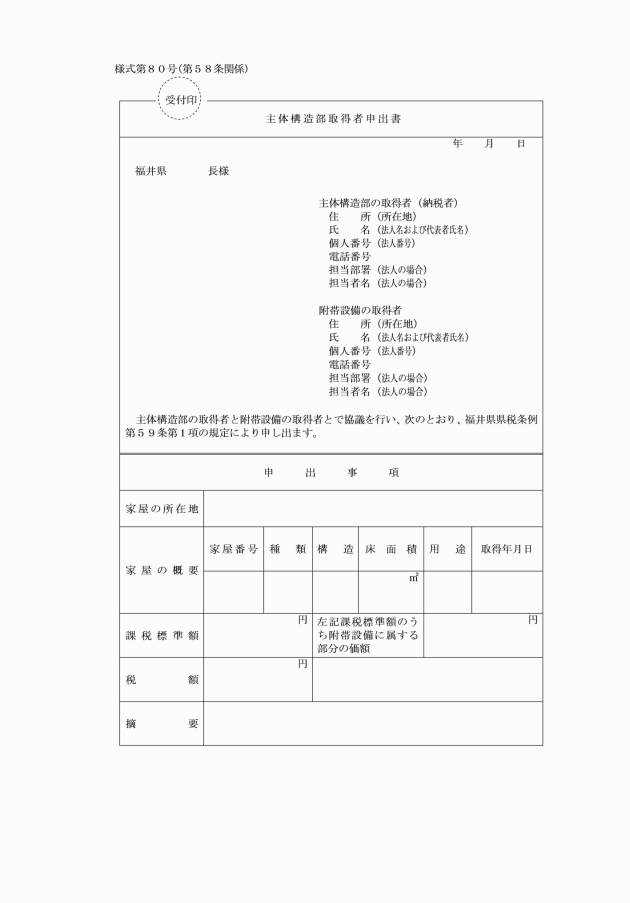

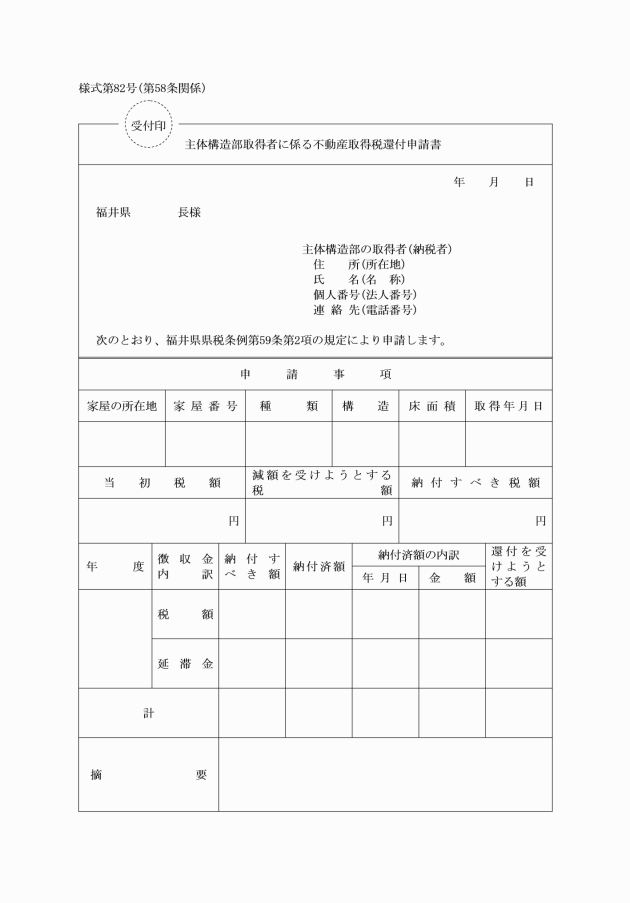

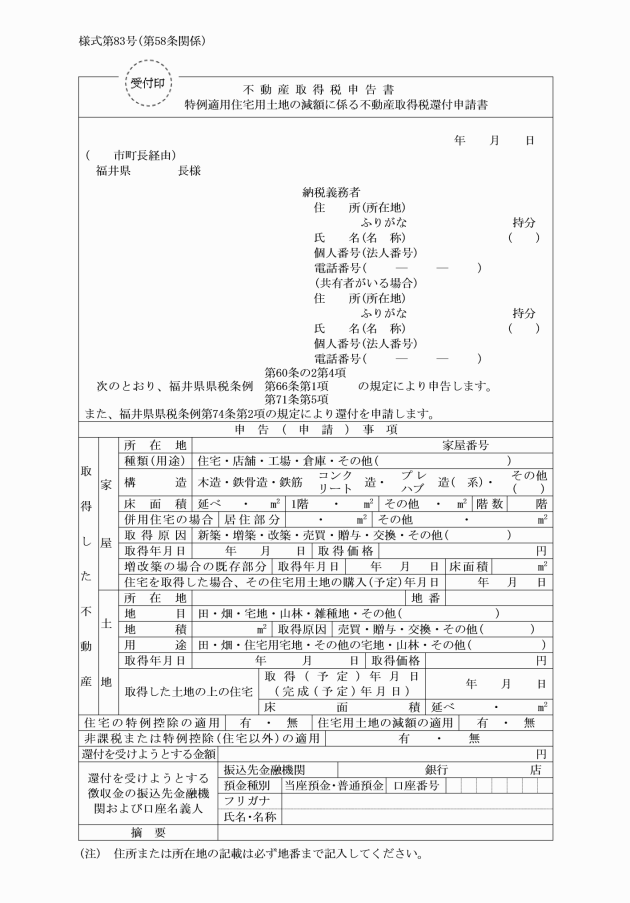

書面の種類 | |

1 第55条の規定による通知書(不動産取得税減額・免除(不承認)通知書) | |

2 条例第59条第1項の申出書(主体構造部取得者申出書) | |

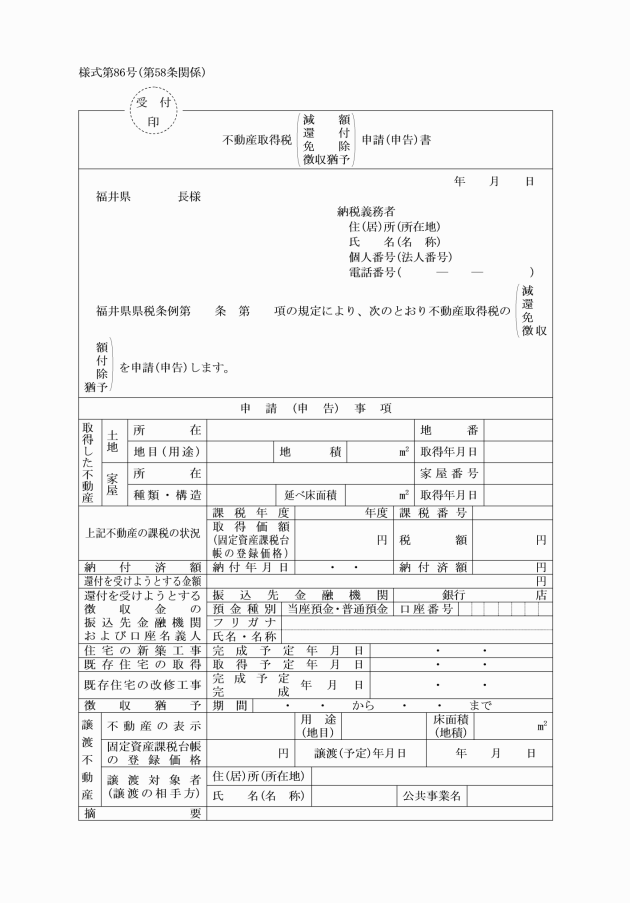

3 条例第59条第2項の申請書(主体構造部取得者に係る不動産取得税還付申請書) | |

4 条例第60条の2第5項、第66条第1項および第71条第8項の申告書(不動産取得税申告書)ならびに条例第74条第2項(条例附則第8条の3第3項および第5項において準用する場合を含む。)の申請書(特例適用住宅用土地の減額に係る不動産取得税還付申請書) | |

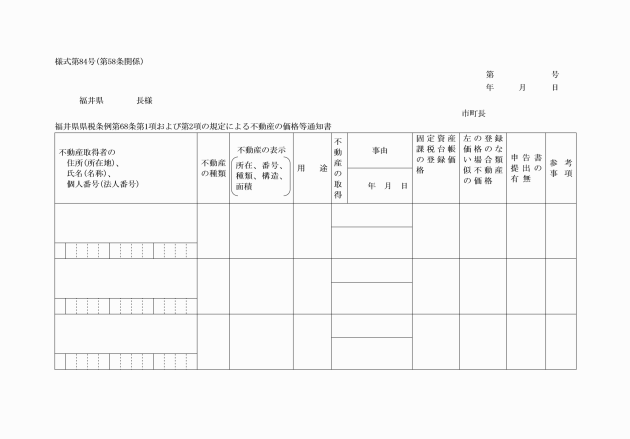

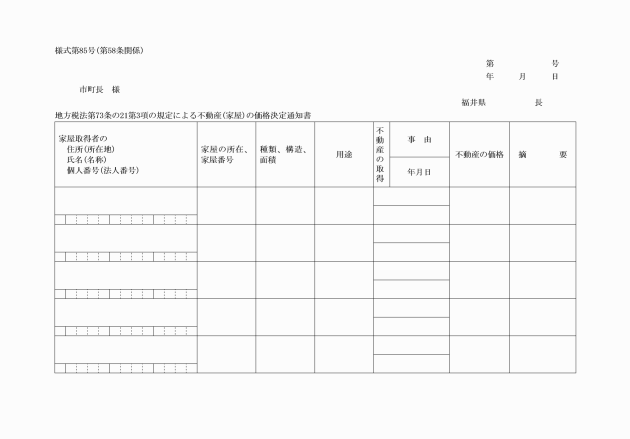

6 法第73条の21第3項の規定による通知書(不動産の価格決定通知書) | |

7 条例第74条の2第2項、第74条の4第2項、第74条の5第2項、第74条の7第2項、第74条の11第2項、第74条の13第2項、第74条の14第2項、第74条の16第2項、第74条の17第2項および第74条の19第2項の申請書ならびに条例第72条第2項(条例附則第8条の3第3項および第5項において準用する場合を含む。)、第74条の3第2項、第74条の6第2項、第74条の12第2項、第74条の15第2項および第74条の18第2項の申告書(不動産取得税(減額・還付・免除・徴収猶予)申請(申告)書) | |

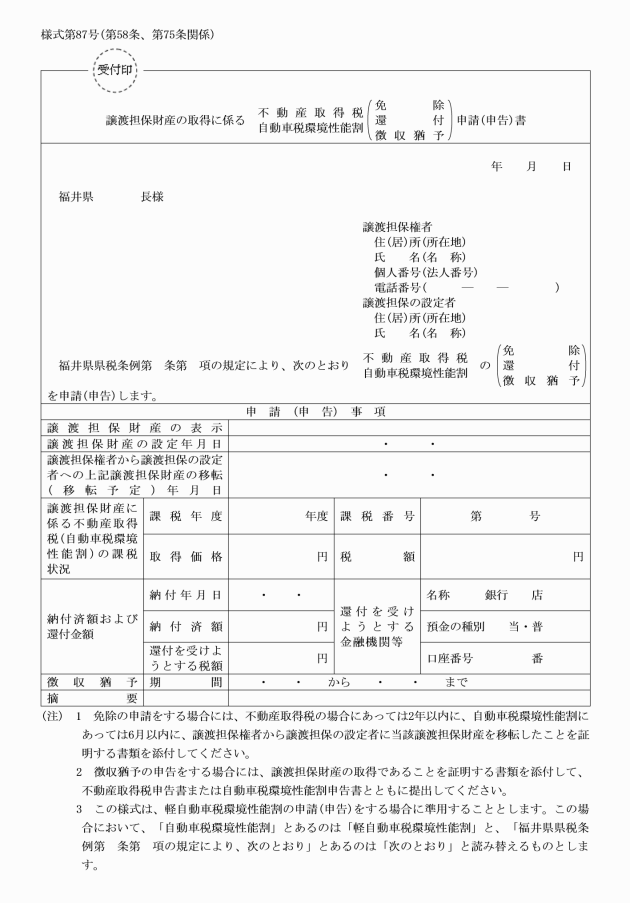

8 条例第74条の8第2項および第74条の10第2項の申請書ならびに第74条の9第2項の申告書(譲渡担保財産の取得に係る不動産取得税(免除・還付・徴収猶予)申請(申告)書) | |

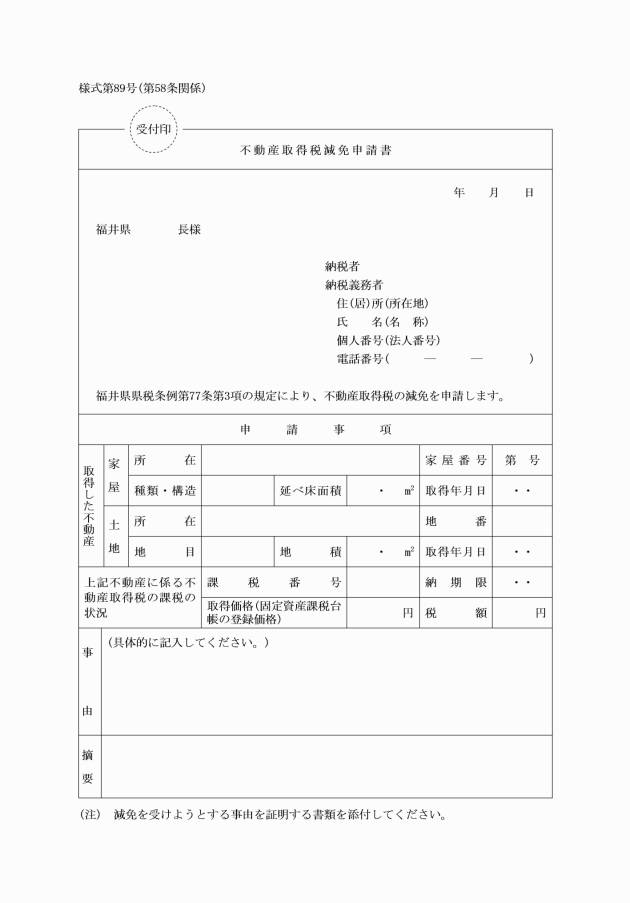

9 条例第77条第3項の申請書(不動産取得税減免申請書) |

(一部改正〔昭和37年規則45号・38年63号・39年19号・40年21号・41年20号・43年28号・45年34号・46年19号・48年25号・50年14号・51年22号・54年19号・55年18号・56年19号・58年59号・59年30号・60年26号・平成3年17号・4年22号・6年12号・10年38号・15年78号・22年33号・23年28号・26年26号・27年28号・29年2号・30年32号・令和4年40号・5年15号〕)

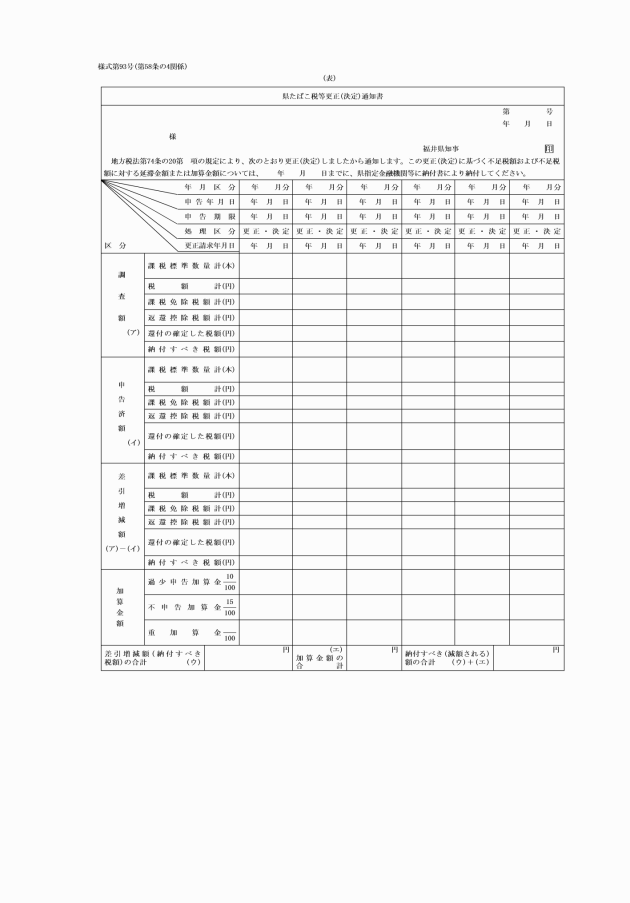

第3節の2 県たばこ税

(追加〔昭和60年規則26号〕、一部改正〔平成元年規則26号〕)

(県たばこ税の還付等の通知)

第58条の2 知事は、法第74条の14第2項または第3項の規定により県たばこ税の還付または充当の決定をした場合においては、その旨を納税者に通知するものとする。

(追加〔昭和60年規則26号〕、一部改正〔平成元年規則26号〕)

(県たばこ税の納期限の延長等の通知)

第58条の3 知事は、法第74条の11第1項の規定により県たばこ税の納期限の延長を承認し、または承認しないときは、その旨を納税者に通知するものとする。

(追加〔昭和60年規則26号〕、一部改正〔平成元年規則26号〕)

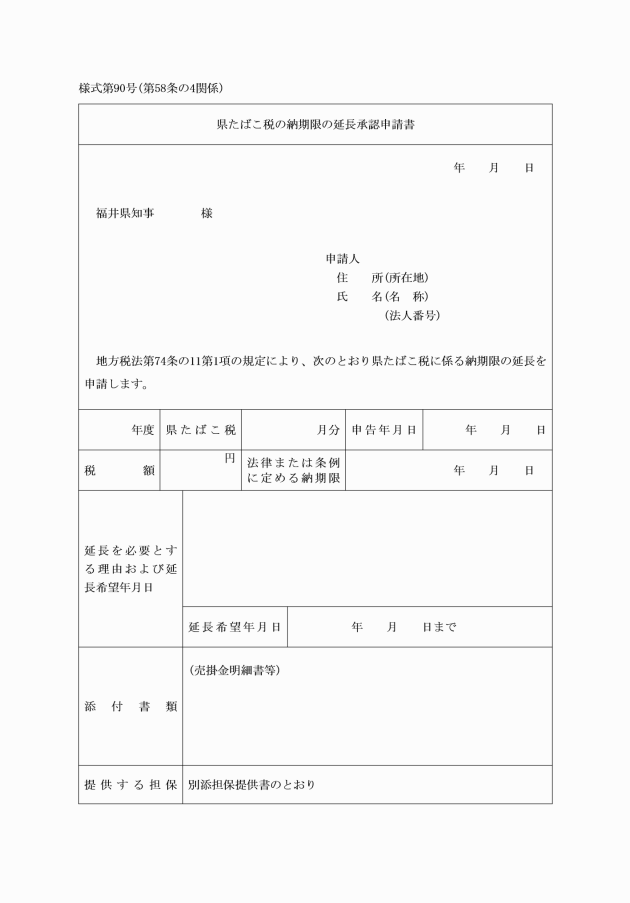

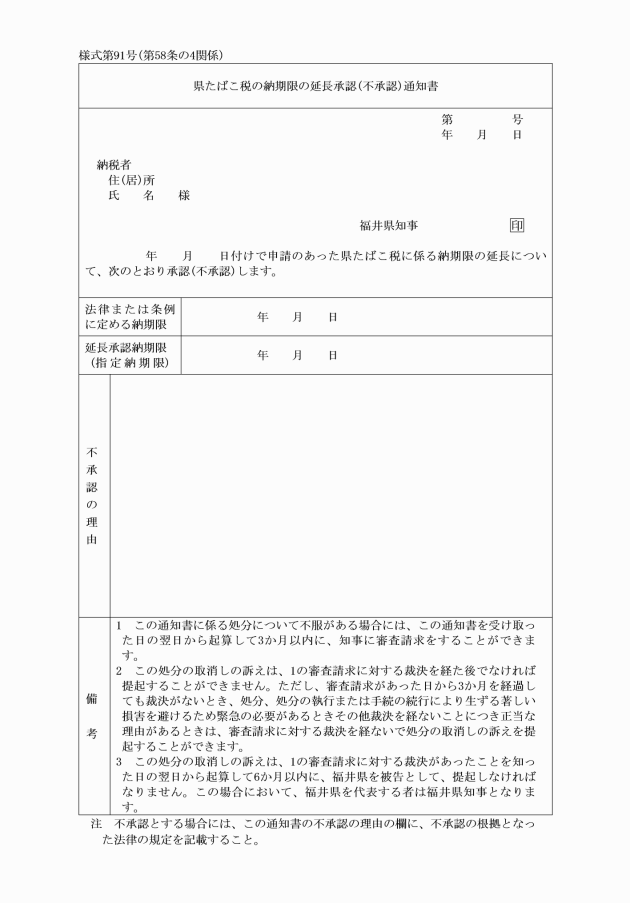

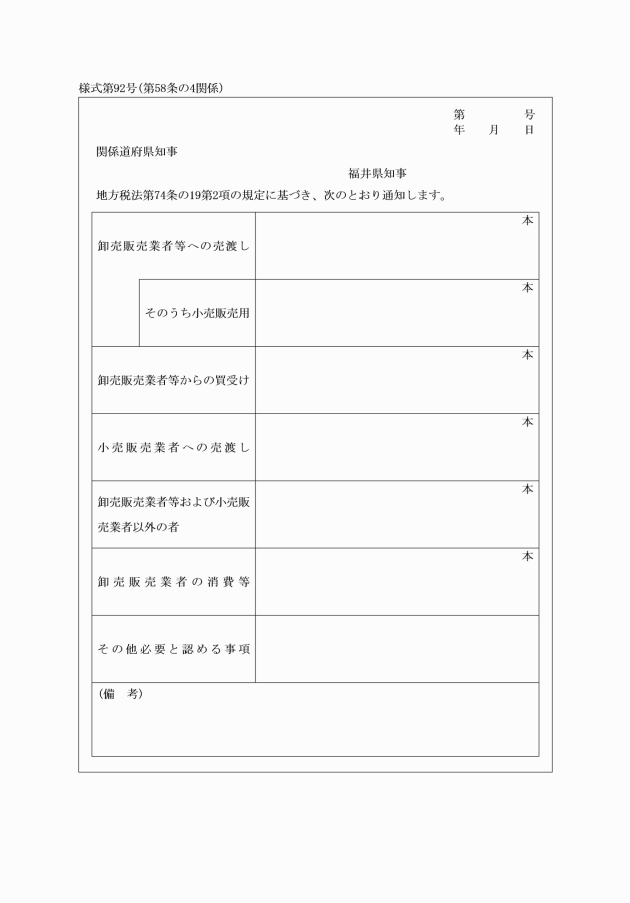

(追加〔昭和60年規則26号〕、一部改正〔平成元年規則26号・8年42号・10年44号・11年41号・13年17号・15年78号・20年33号〕)

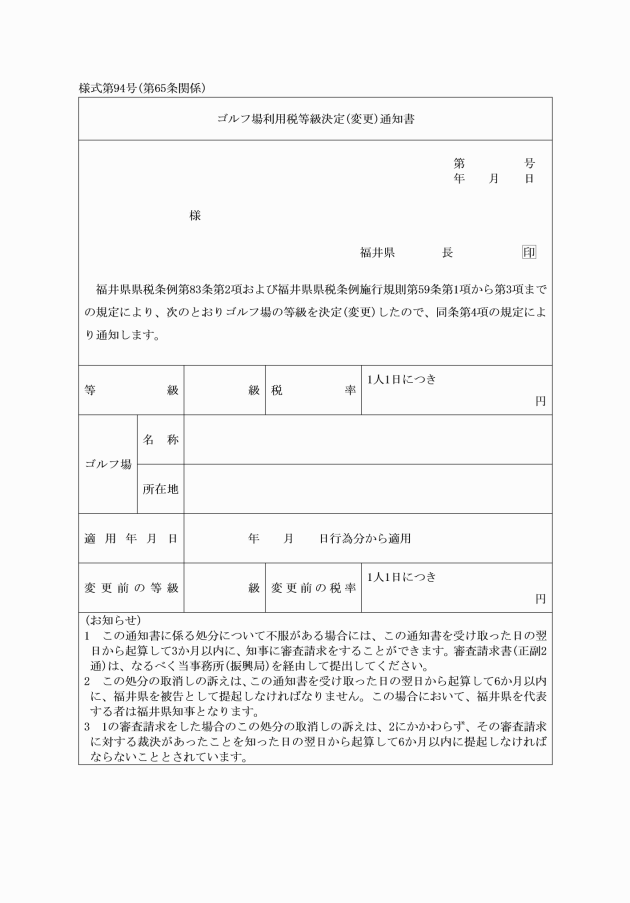

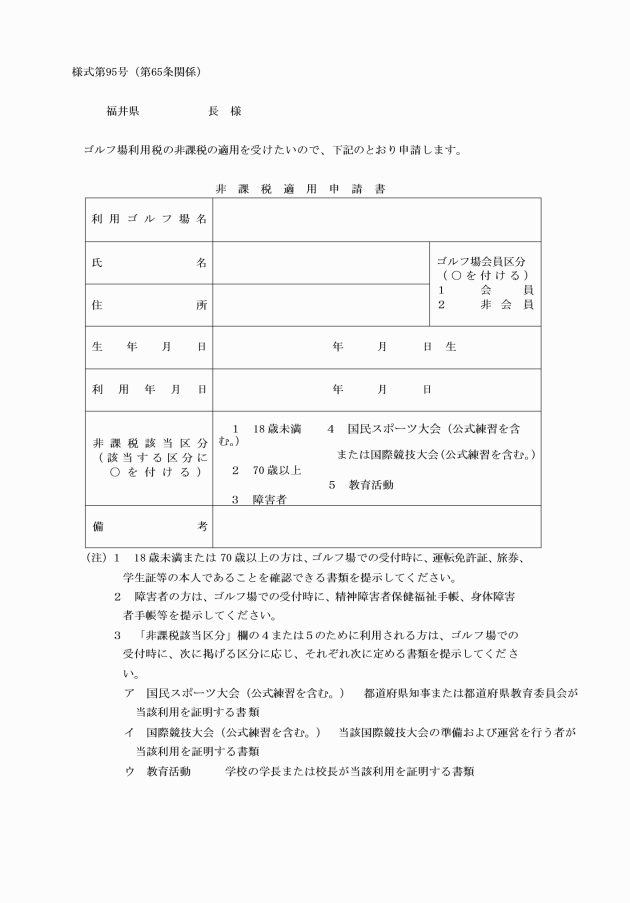

第4節 ゴルフ場利用税

(一部改正〔平成元年規則26号〕)

合計点数 | 等級 |

280点以上 | 1級 |

230点以上280点未満 | 2級 |

160点以上230点未満 | 3級 |

130点以上160点未満 | 4級 |

120点以上130点未満 | 5級 |

110点以上120点未満 | 6級 |

100点以上110点未満 | 7級 |

90点以上100点未満 | 8級 |

80点以上90点未満 | 9級 |

80点未満 | 10級 |

(1) ホール数を18で除して得た数(当該数に小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に30を乗じて得た数

(2) ビジターの利用料金を5,000で除して得た数(当該数に小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に50を乗じて得た数

(3) ホールの平均距離を330で除して得た数(当該数に小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に20を乗じて得た数

(4) オープン後の経過年数が1年未満の場合にあっては1、1年以上2年未満の場合にあっては0.5にそれぞれ当該オープンに係るホール数を乗じて得た数(当該数に小数点未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

3 前2項の規定にかかわらず、ゴルフ場が他の府県との境界にわたって所在する場合には、当該ゴルフ場の等級は、知事が別に決定するものとする。

4 知事は、前3項の規定によって等級を決定し、または変更した場合においては、直ちに、当該決定または変更に係る等級を当該ゴルフ場の特別徴収義務者に通知するものとする。

(全部改正〔平成元年規則26号〕)

(一部改正〔昭和37年規則45号・39年19号・40年46号・平成元年26号〕)

(ゴルフ場利用税の課税の特例の適用を受ける競技会等)

第61条 条例第84条第1項第2号の規則で定める競技会は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 公益財団法人日本ゴルフ協会(次号において「協会」という。)が主催する次の競技会

ア 日本アマチュアゴルフ選手権競技会

イ 日本アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技会

ウ 日本シニアゴルフ選手権競技会

エ 日本ミッドシニアゴルフ選手権競技会

オ 日本グランドシニアゴルフ選手権競技会

カ 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技会

キ 日本女子アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技会

ク 日本オープンゴルフ選手権競技会

ケ 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技会

コ 日本女子ミッドアマチュアゴルフ選手権競技会

サ 日本女子シニアゴルフ選手権競技会

シ 日本女子オープンゴルフ選手権競技会

ス 日本シニアオープンゴルフ選手権競技会

セ アジアンツアーオープンゴルフ選手権競技会

ソ 日本学生ゴルフ選手権競技会

タ 日本女子学生ゴルフ選手権競技会

チ 日本ジュニアゴルフ選手権競技会

(2) 協会に加盟する地区連盟が主催する次の競技会(前号に定める競技会の予選に相当するものに限る。)

ア 地区アマチュアゴルフ選手権競技会

イ 地区シニアゴルフ選手権競技会

ウ 地区ミッドシニアゴルフ選手権競技会

エ 地区グランドシニアゴルフ選手権競技会

オ 地区女子アマチュアゴルフ選手権競技会

カ 地区オープンゴルフ選手権競技会

キ 地区ジュニアゴルフ選手権競技会

(3) 県が主催する競技会その他その規模が県の区域の全体にわたりこれに準じて取り扱うことが適当であると知事が認める競技会

2 条例第84条第1項第2号の規則で定める利用は、前項に規定する競技会の競技としての利用および指定された練習日における練習としての利用とする。

(全部改正〔平成8年規則59号〕、一部改正〔平成11年規則72号・15年46号・25年73号・令和2年34号〕)

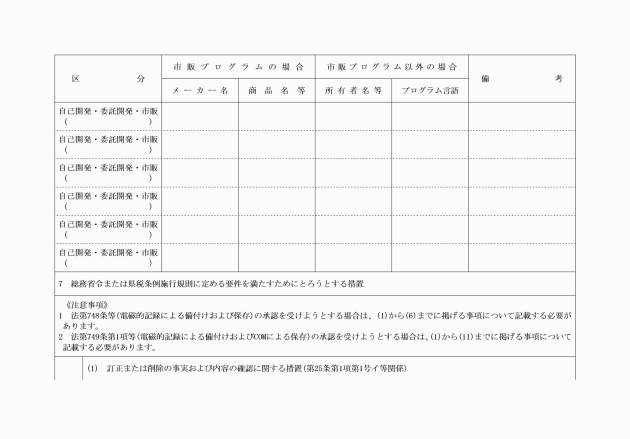

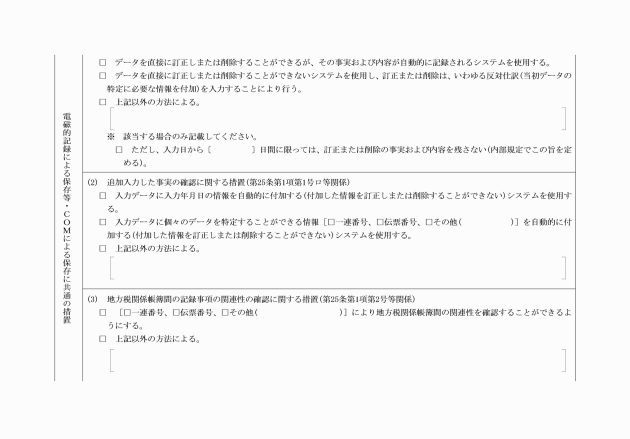

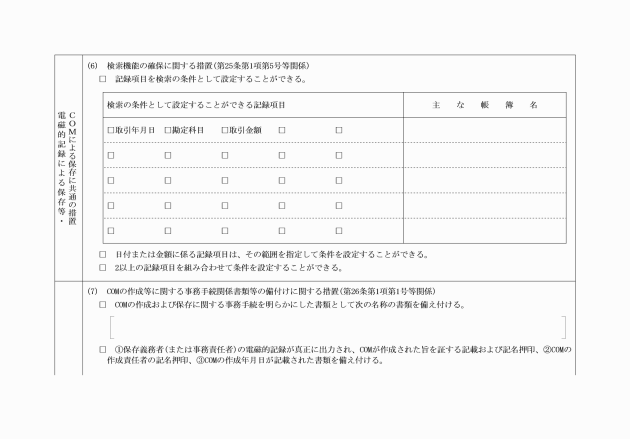

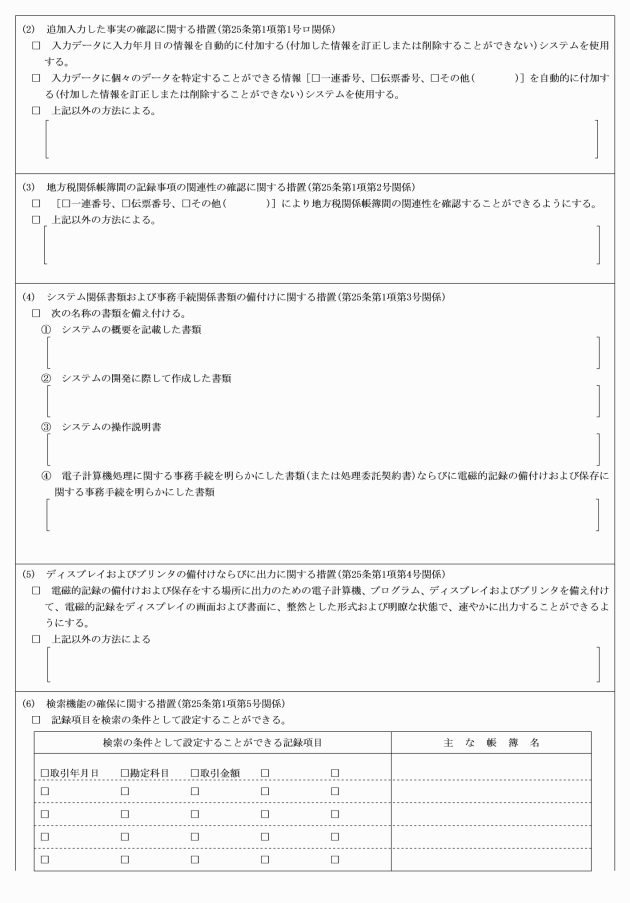

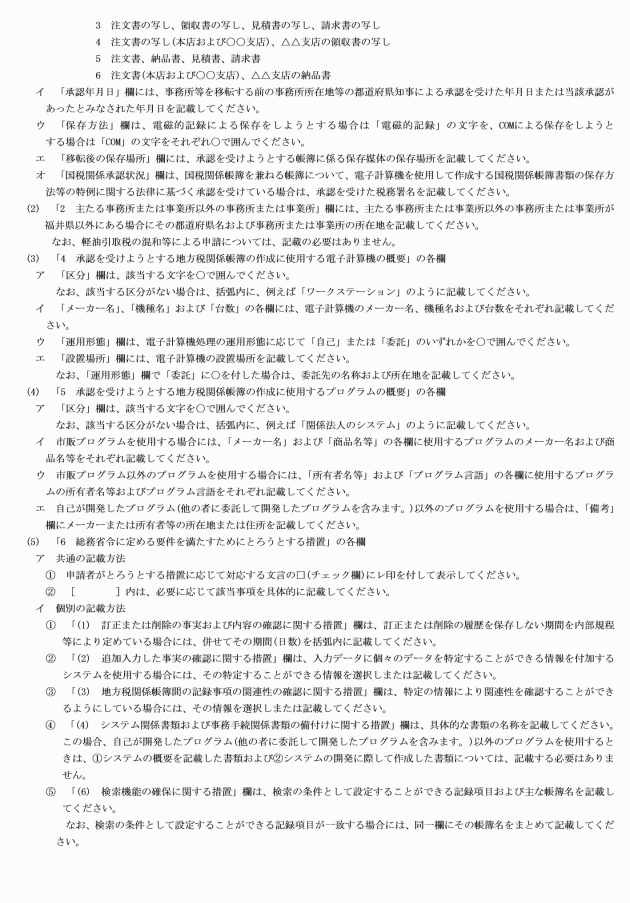

(1) 当該帳簿に係る電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力またはこれらに類する処理をいう。以下同じ。)に、次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システム(電子計算機処理に関するシステムをいう。以下同じ。)を使用すること。

ア 当該帳簿に係る電磁的記録の記録事項について訂正または削除を行った場合には、これらの事実および内容を確認することができること。

イ 当該帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行った場合には、その事実を確認することができること。

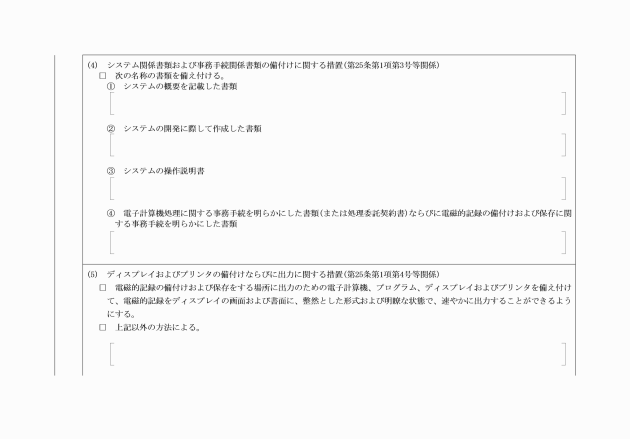

(3) 当該帳簿に係る電磁的記録への記録およびその保存に併せて、次に掲げる書類(当該帳簿に係る電子計算機処理に当該特別徴収義務者が開発したプログラム(条例第93条の2第1項のプログラムをいう。以下同じ。)以外のプログラムを使用する場合にはアおよびイに掲げる書類を除くものとし、当該帳簿に係る電子計算機処理を他の者(当該電子計算機処理に当該特別徴収義務者が開発したプログラムを使用する者を除く。)に委託している場合にはハに掲げる書類を除くものとする。)の備付けを行うこと。

ア 当該帳簿に係る電子計算機処理システムの概要を記載した書類

イ 当該帳簿に係る電子計算機処理システムの開発に際して作成した書類

ウ 当該帳簿に係る電子計算機処理システムの操作説明書

エ 当該帳簿に係る電子計算機処理ならびに当該帳簿に係る電磁的記録への記録およびその保存に関する事務手続を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書ならびに当該帳簿に係る電磁的記録への記録およびその保存に関する事務手続を明らかにした書類)

(4) 当該帳簿に係る電磁的記録への記録およびその保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイおよびプリンタならびにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面および書面に、整然とした形式および明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。

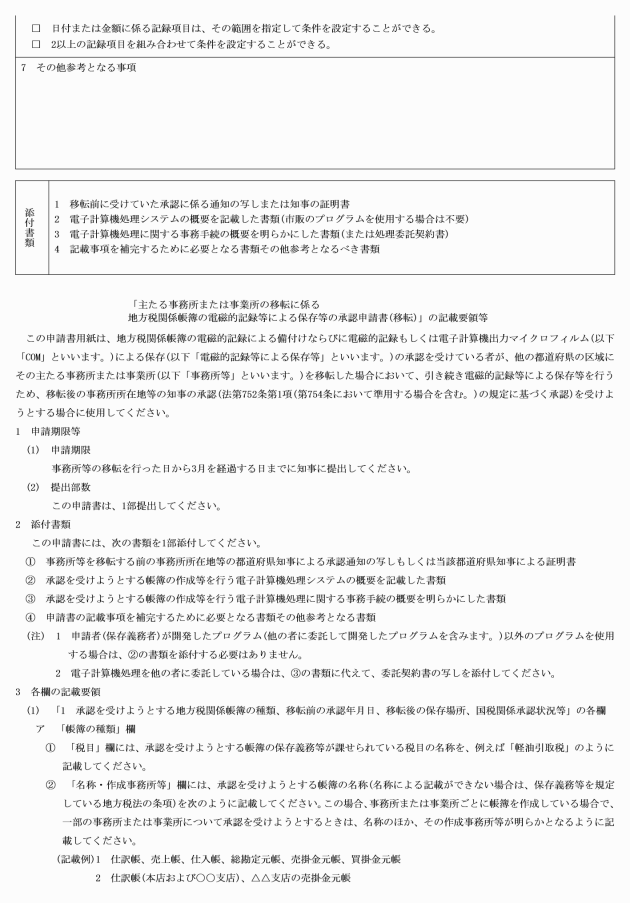

(5) 当該帳簿に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。

ア 利用年月日、利用者数、利用料金額その他の当該帳簿の主要な記録項目(以下この号において「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。

イ 日付または金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。

ウ 2以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。

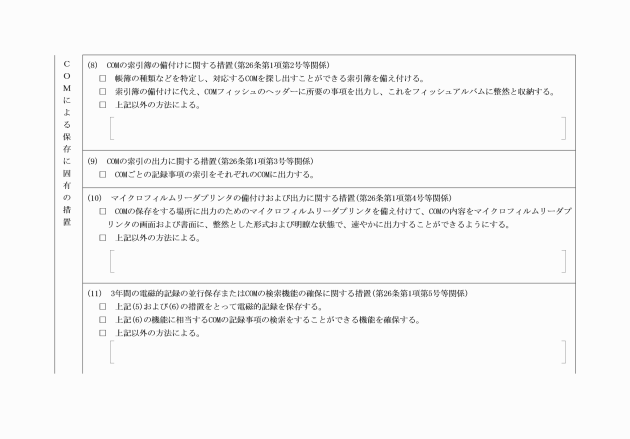

(1) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、次に掲げる書類の備付けを行うこと。

ア 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成および保存に関する事務手続を明らかにした書類

イ 次に掲げる事項が記載された書類

(イ) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成責任者の記名押印

(ウ) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成年月日

(2) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、帳簿の種類、利用年月日その他の日付を特定することによりこれらに対応する電子計算機出力マイクロフィルムを探し出すことができる索引簿の備付けを行うこと。

(3) 当該電子計算機出力マイクロフィルムごとの記録事項の索引を当該索引に係る電子計算機出力マイクロフィルムに出力しておくこと。

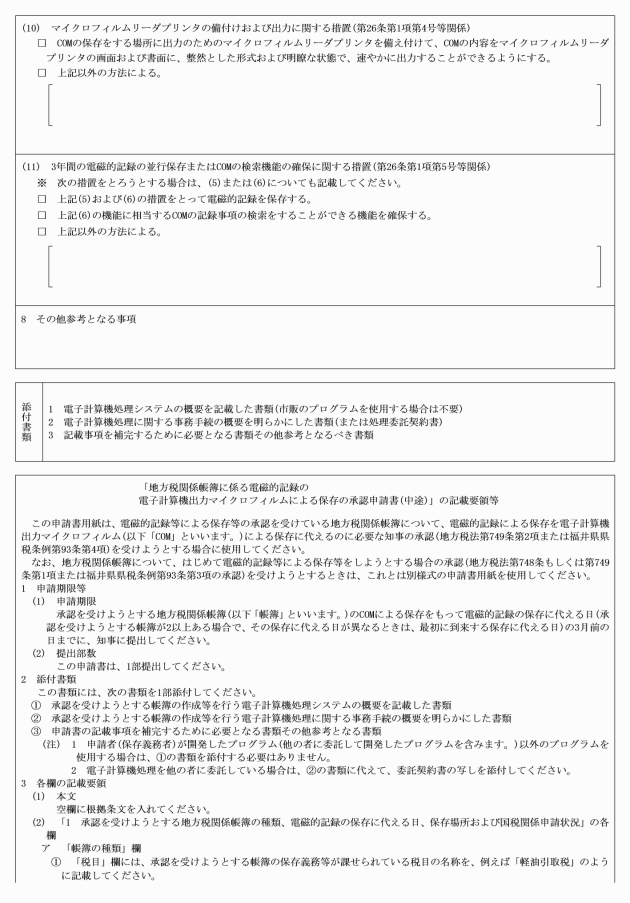

(4) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする場合に、マイクロフィルムリーダプリンタ(施行規則第26条第1項第4号のマイクロフィルムリーダプリンタをいう。)およびその操作説明書を備え付け、当該電子計算機出力マイクロフィルムの内容を当該マイクロフィルムリーダプリンタの画面および書面に、整然とした形式および明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。

3 条例第93条第4項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第93条第3項の承認を受けている同条第1項の帳簿について、その同項に規定する保存期間のうち条例第93条の5において準用する条例第93条の2第1項の申請書に記載することによりあらかじめ特定する期間が経過した日以後の期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって電磁的記録の保存に代えようとする場合

(全部改正〔平成10年規則44号〕、一部改正〔平成27年規則59号〕)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る電磁的記録等による記録等の承認の申請等)

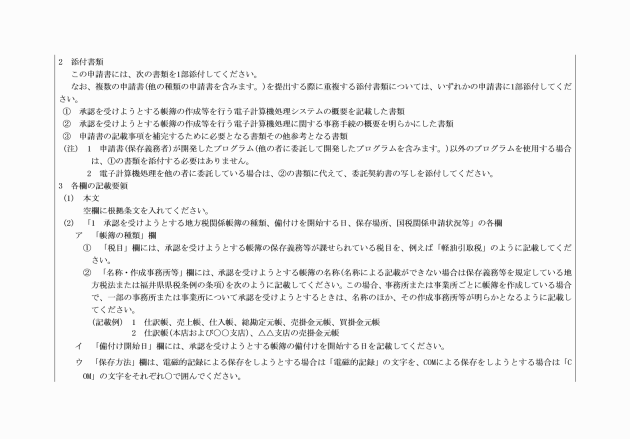

第63条 条例第93条の2第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 申請者の氏名または名称、住所もしくは居所または主たる事務所もしくは事業所の所在地および主たる事務所または事業所以外の事務所または事業所の所在地ならびに法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第16項に規定する法人番号をいう。次条において同じ。)(法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称ならびに住所もしくは居所または主たる事務所もしくは事業所の所在地および主たる事務所または事業所以外の事務所または事業所の所在地)

(2) 申請に係る帳簿の保存場所

(3) 条例第93条の2第1項に規定する代える日

(4) 条例第93条の2第1項ただし書の規定により提出する申請書である場合には、当該規定に規定する設立の日

(5) 申請に係る帳簿が、条例第93条の3第1項の届出書を提出し、または条例第93条の4第2項の規定による通知を受けたことのあるものである場合には、その旨および当該届出書を提出し、または当該通知を受けた年月日

(7) その他参考となるべき事項

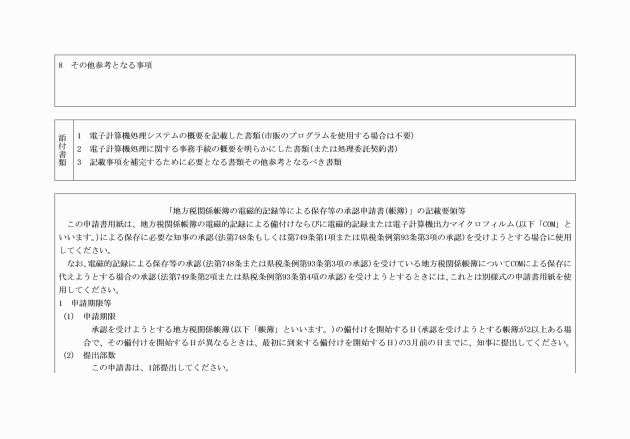

2 条例第93条の2第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類(申請に係る帳簿に係る電子計算機処理に申請者が開発したプログラム以外のプログラムを使用する場合には、第1号に掲げる書類を除く。)とする。

(1) 申請に係る帳簿に係る電子計算機処理システムの概要を記載した書類

(2) 申請に係る帳簿に係る電子計算機処理に関する事務手続の概要を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書の写し)

(3) 申請書の記載事項を補完するために必要となる書類その他参考となるべき書類

(全部改正〔平成10年規則44号〕、一部改正〔平成27年規則59号・令和7年19号〕)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る電磁的記録等による記録等の廃止に係る届出等)

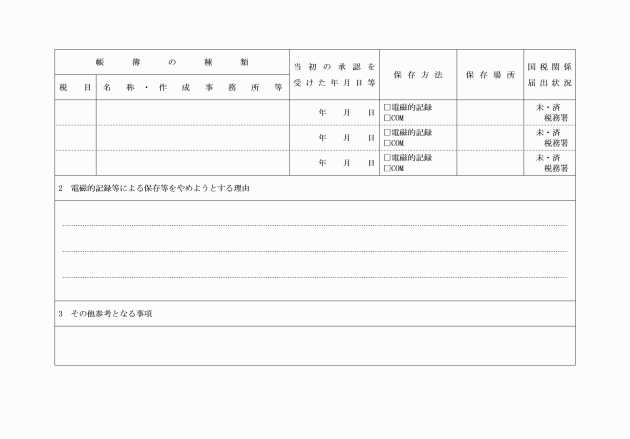

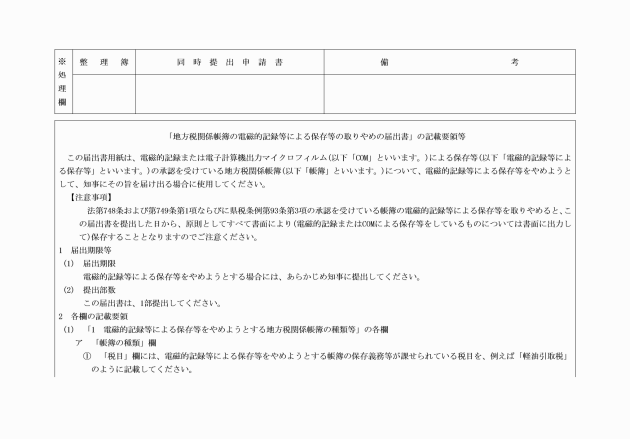

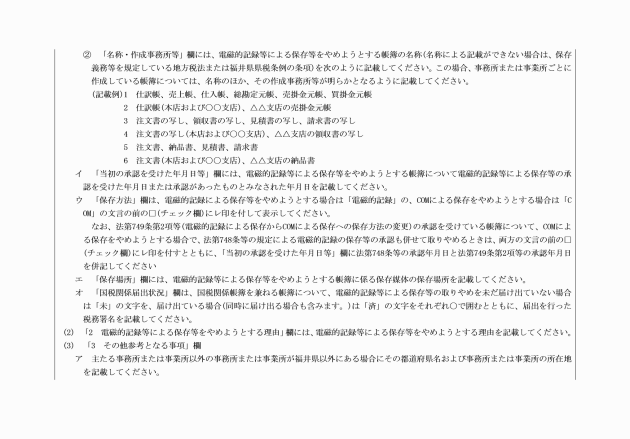

第64条 条例第93条の3第1項に規定する者は、条例第93条第5項に規定する電磁的記録等に係る承認済帳簿について、同条第3項に規定する電磁的記録への記録および電磁的記録等の保存をやめようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した条例第93条の3第1項の届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 届出者の氏名または名称、住所もしくは居所または主たる事務所もしくは事業所の所在地および法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所もしくは居所または主たる事務所もしくは事業所の所在地)

(2) 届出に係る帳簿の保存場所

(3) 届出に係る帳簿について条例第93条第3項の承認を受けた年月日または当該承認があったものとみなされた年月日

(4) 当該電磁的記録への記録および電磁的記録等による保存をやめようとする理由

(5) その他参考となるべき事項

2 条例第93条の3第2項に規定する者は、同項に規定する申請書に記載した事項の変更をしようとする場合には、あらかじめ、その旨および次に掲げる事項を記載した同項の届出書を知事に提出しなければならない。この場合において、当該変更が当該申請書に添付した書類に係るものであるときは、当該書類に当該変更をしようとする内容を記入して、当該届出書に添付するものとする。

(1) 届出者の氏名または名称、住所もしくは居所または主たる事務所もしくは事業所の所在地および法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所もしくは居所または主たる事務所もしくは事業所の所在地)

(2) 届出に係る帳簿の保存場所

(3) 届出に係る帳簿について条例第93条第3項の承認を受けた年月日または当該承認があったものとみなされた年月日

(4) 変更をしようとする事項および当該変更の内容

(5) その他参考となるべき事項

(全部改正〔平成10年規則44号〕、一部改正〔平成27年規則59号〕)

(追加〔平成10年規則44号〕)

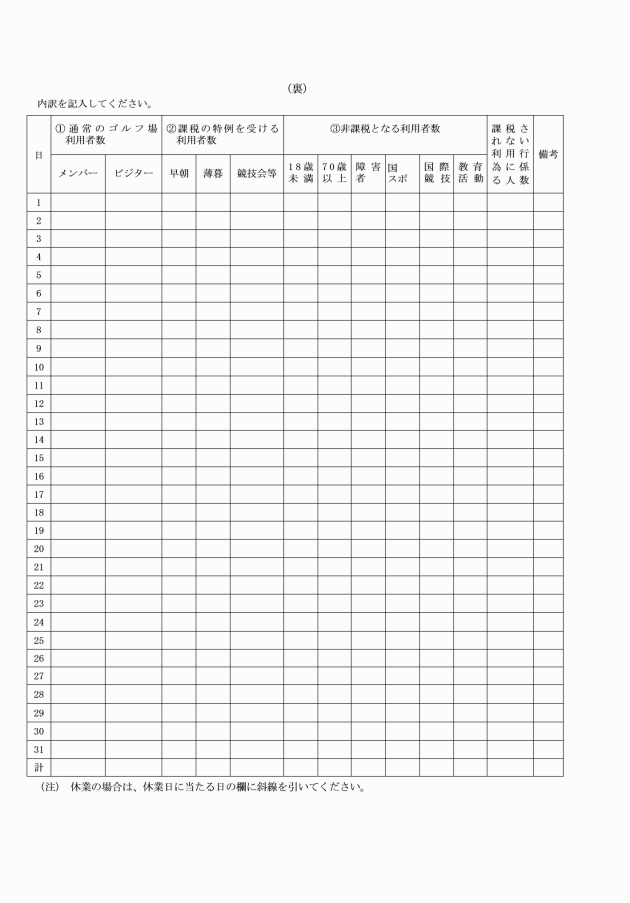

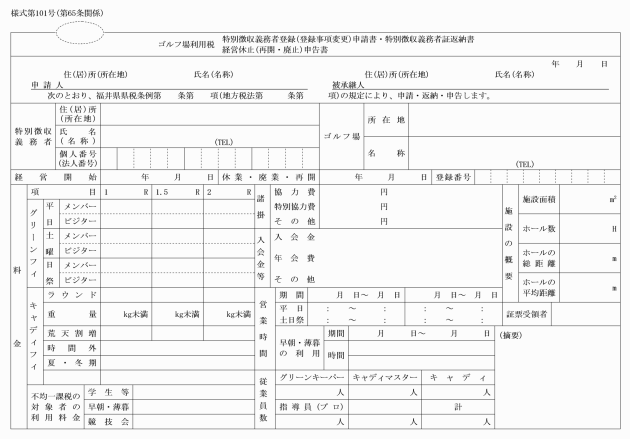

書面の種類 | |

1 第59条第4項の規定による通知書(ゴルフ場利用税等級決定(変更)通知書) | |

2 法第75条の2、第75条の3または法附則第12条の2の規定による申請書(非課税適用申請書) | |

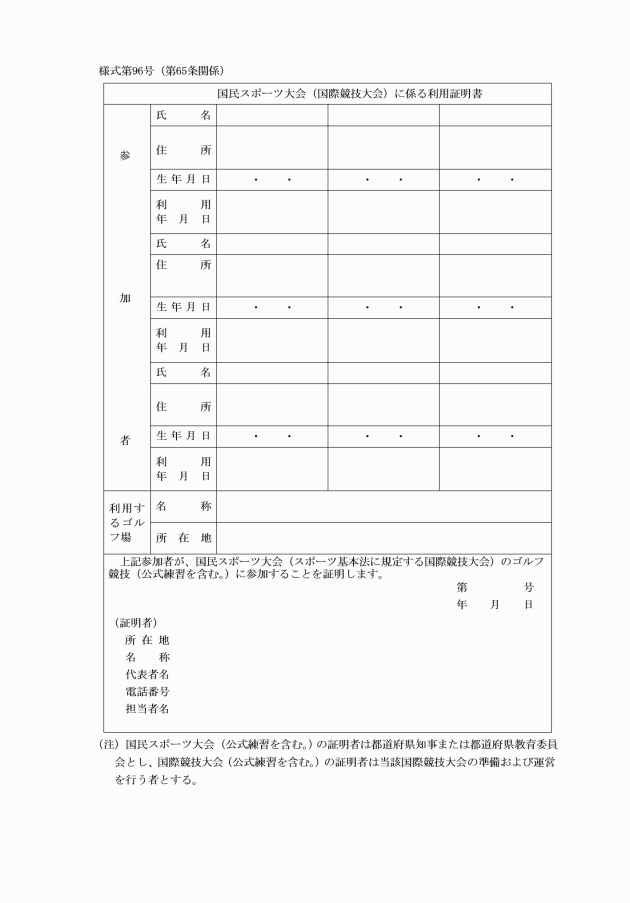

2の2 法第75条の3第1号または法附則第12条の2の規定による証明書(国民スポーツ大会(国際競技大会)に係る利用証明書) | |

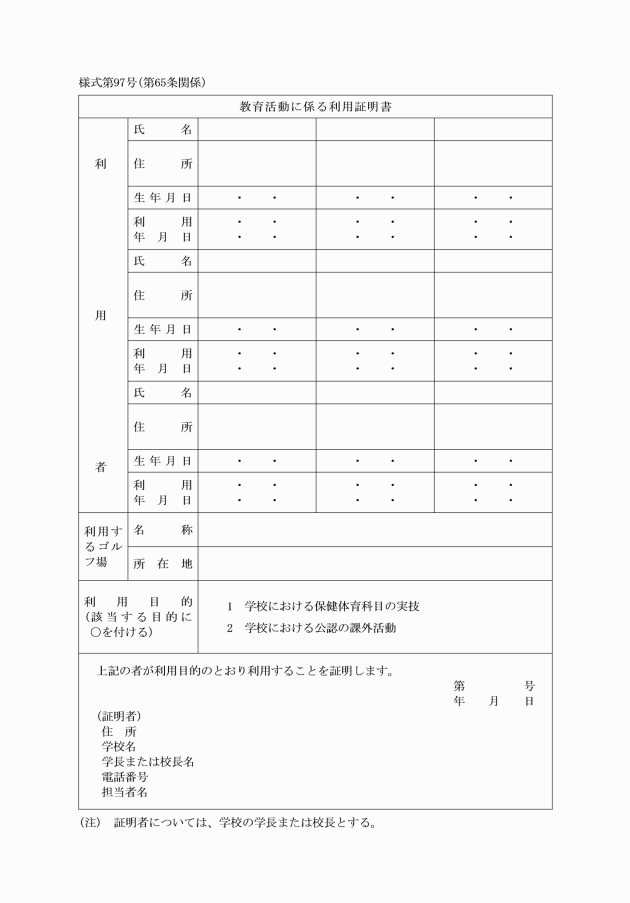

2の3 法第75条の3第2号の規定による証明書(教育活動に係る利用証明書) | |

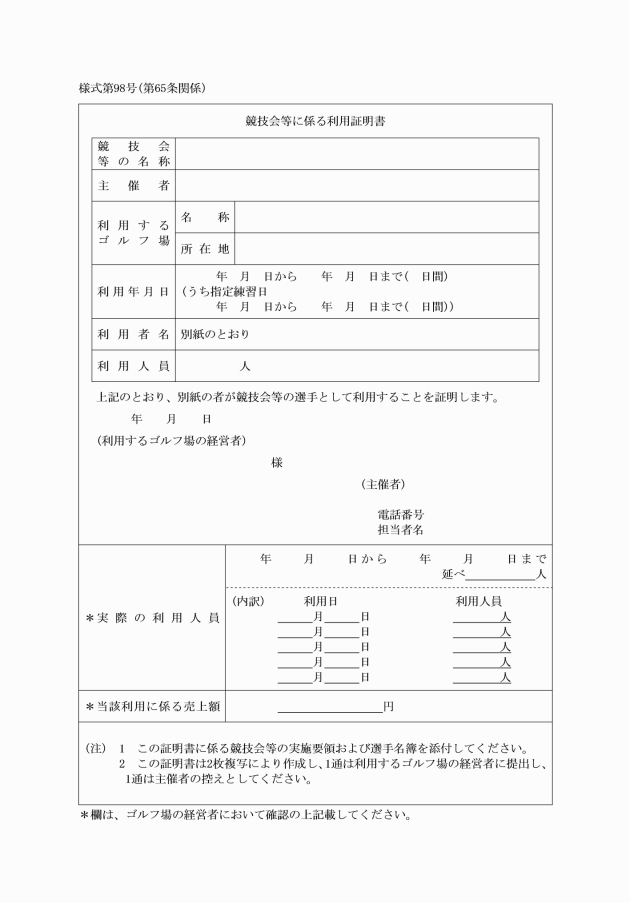

3 条例第84条第2項の規定による証明書(競技会等に係る利用証明書) | |

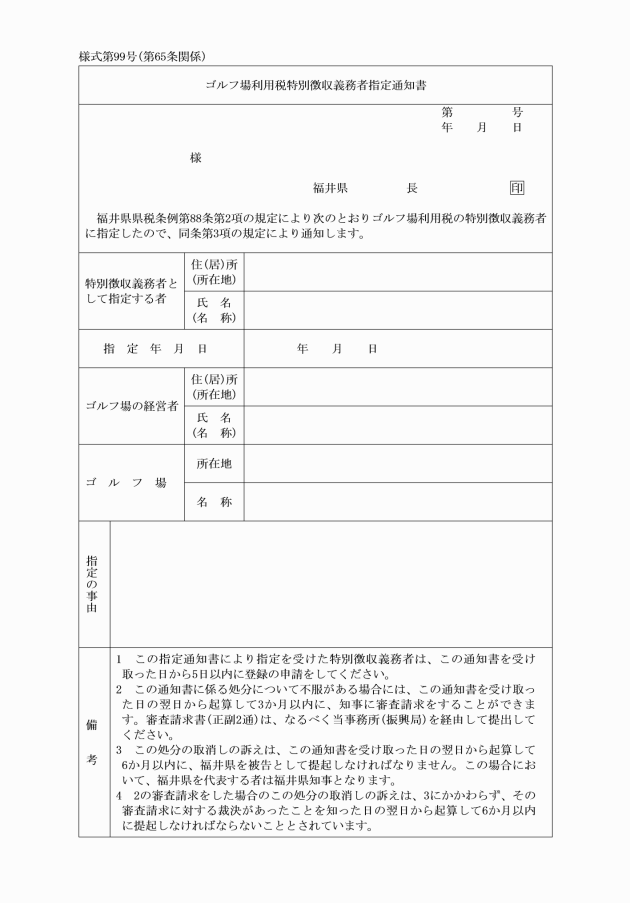

4 条例第88条第3項の規定による通知書(ゴルフ場利用税特別徴収義務者指定通知書) | |

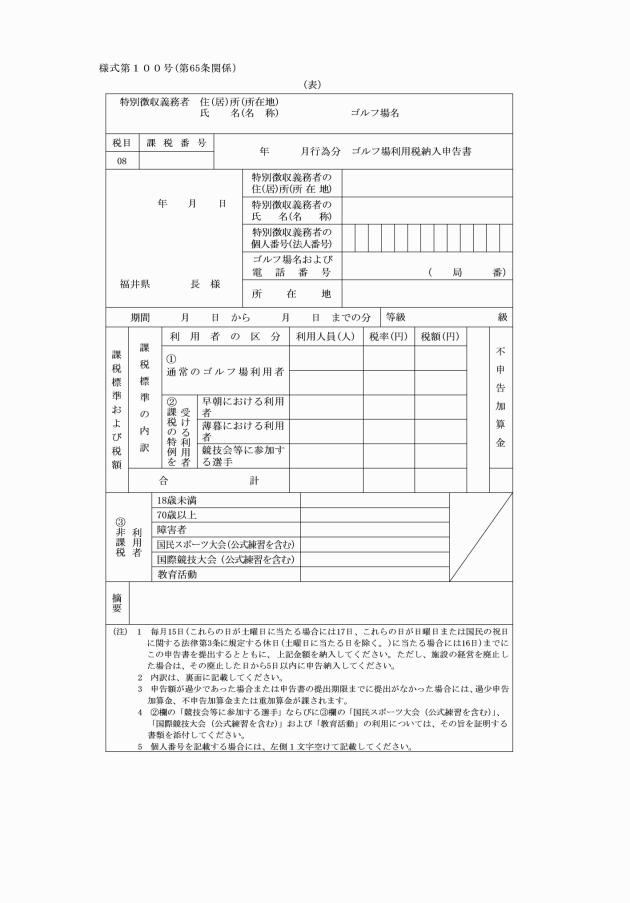

5 条例第91条第1項の規定による申告書(ゴルフ場利用税納入申告書) | |

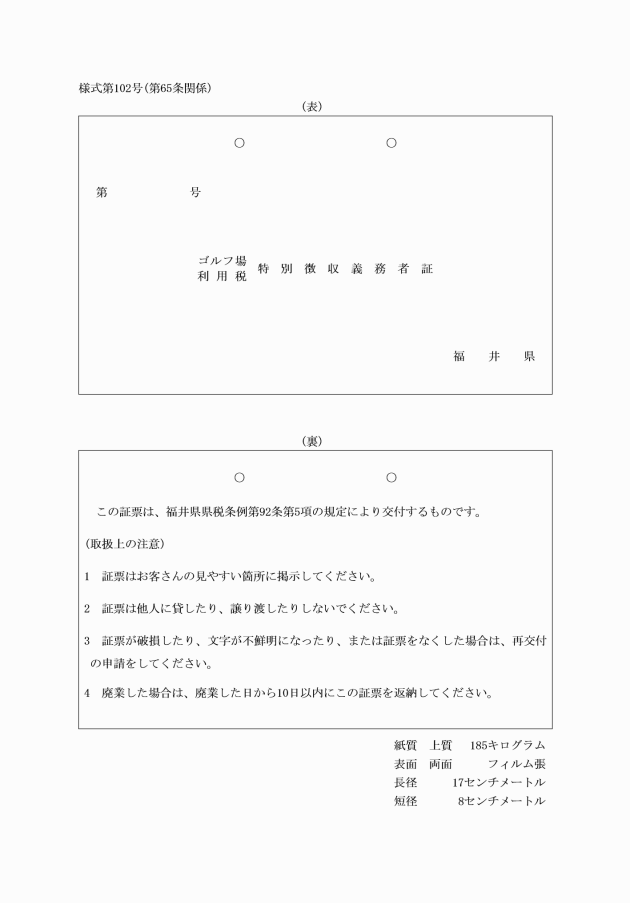

7 条例第92条第5項の規定による証票(ゴルフ場利用税特別徴収義務者証) | |

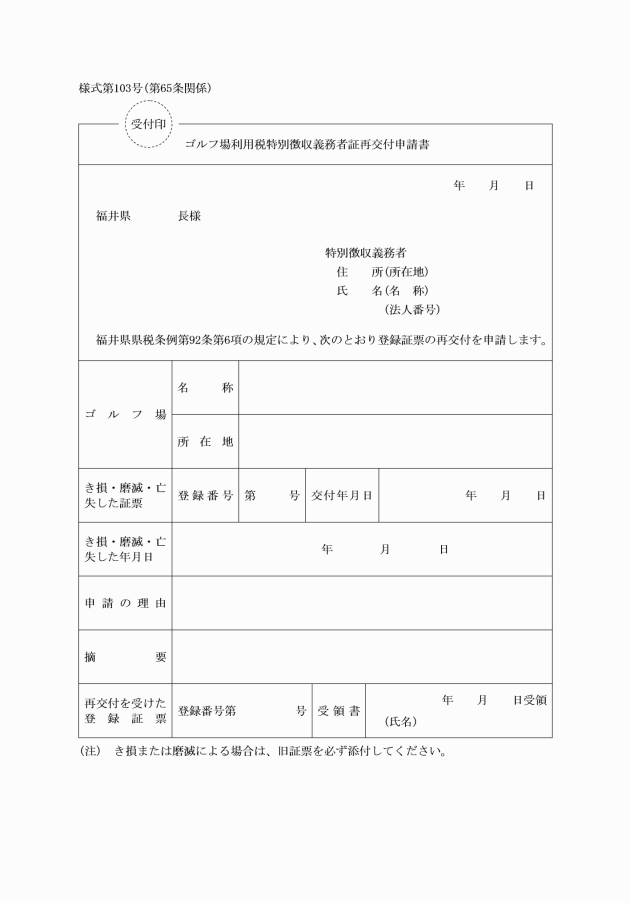

8 条例第92条第6項の規定による申請書(ゴルフ場利用税特別徴収義務者証再交付申請書) | |

9 法第84条第5項の規定による返納書(ゴルフ場利用税特別徴収義務者証返納書) | |

10 条例第92条第7項の規定による申告書(経営休止(再開・廃止)申告書) | |

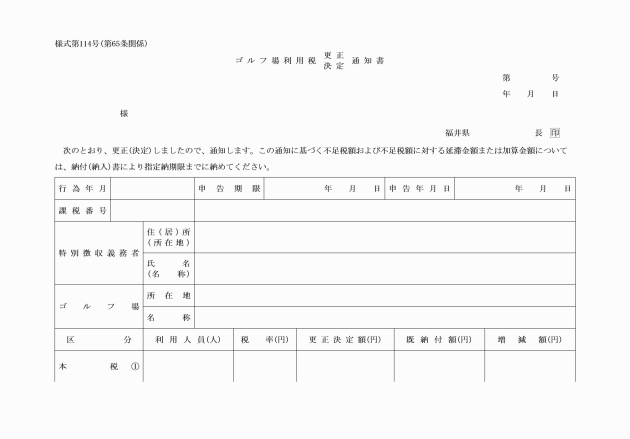

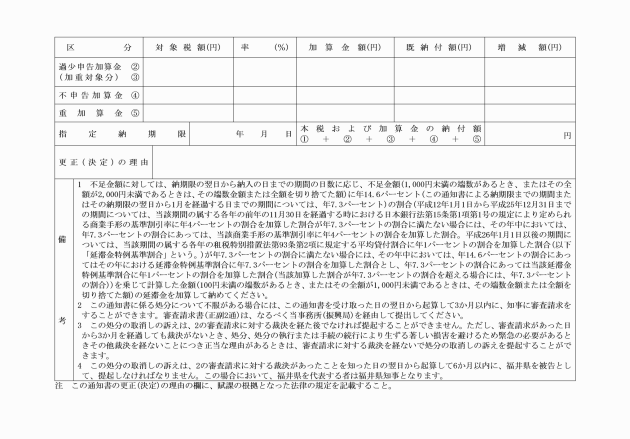

11 条例第94条の規定による更正または決定通知書(ゴルフ場利用税等更正(決定)通知書) | |

12 条例第94条の規定による決定通知書(過少申告加算金(不申告加算金・重加算金)決定通知書) | 別記様式第70号(その2) |

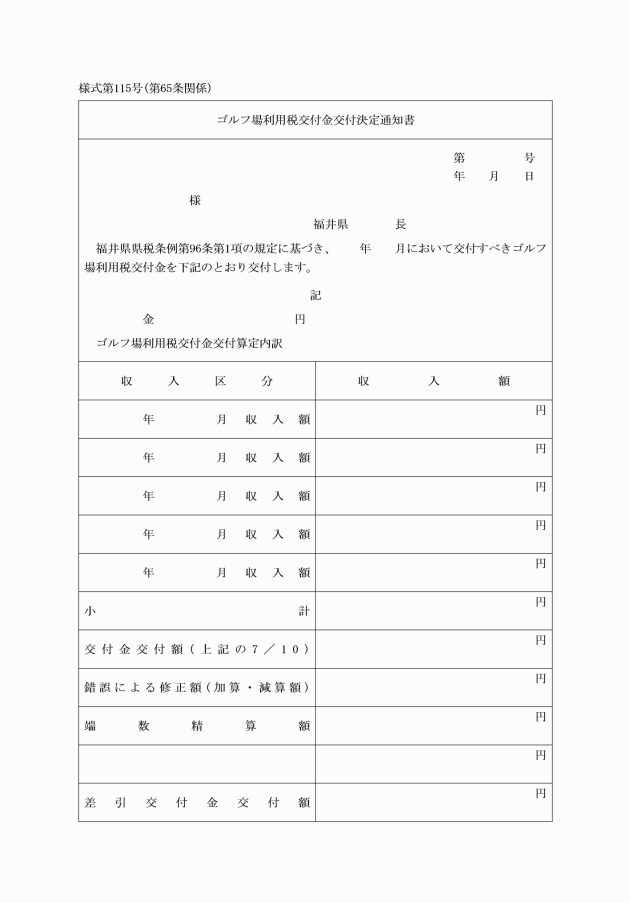

13 条例第96条第2項の規定による通知書(ゴルフ場利用税交付金交付決定通知書) |

(全部改正〔平成元年規則26号〕、一部改正〔平成8年規則59号・15年46号・78号・25年73号・令和元年17号・2年34号〕)

第66条から第69条まで 削除

(削除〔平成29年規則2号〕)

第5節 軽油引取税

(追加〔平成21年規則19号〕、一部改正〔平成29年規則2号〕)

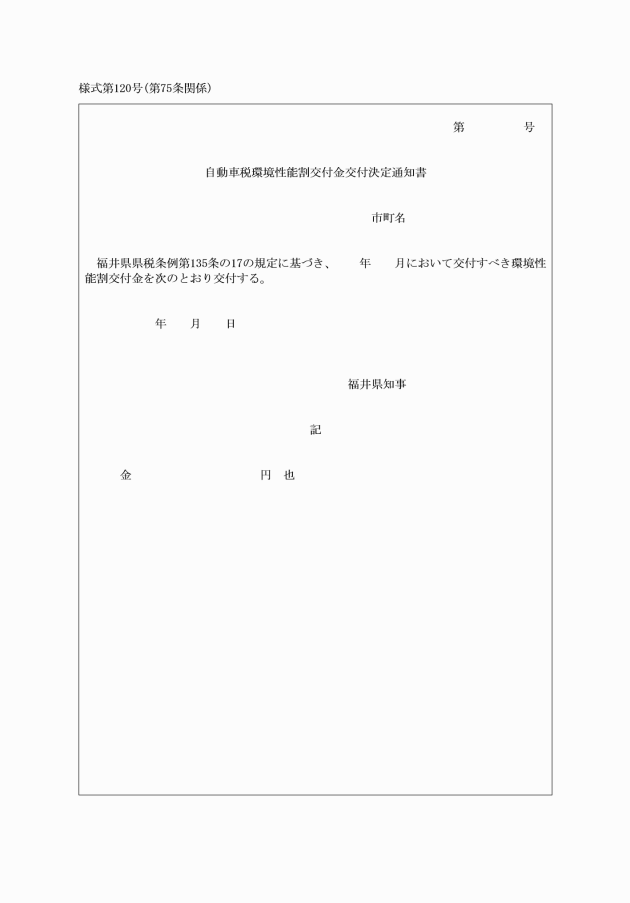

(仮特約業者の指定等の通知)

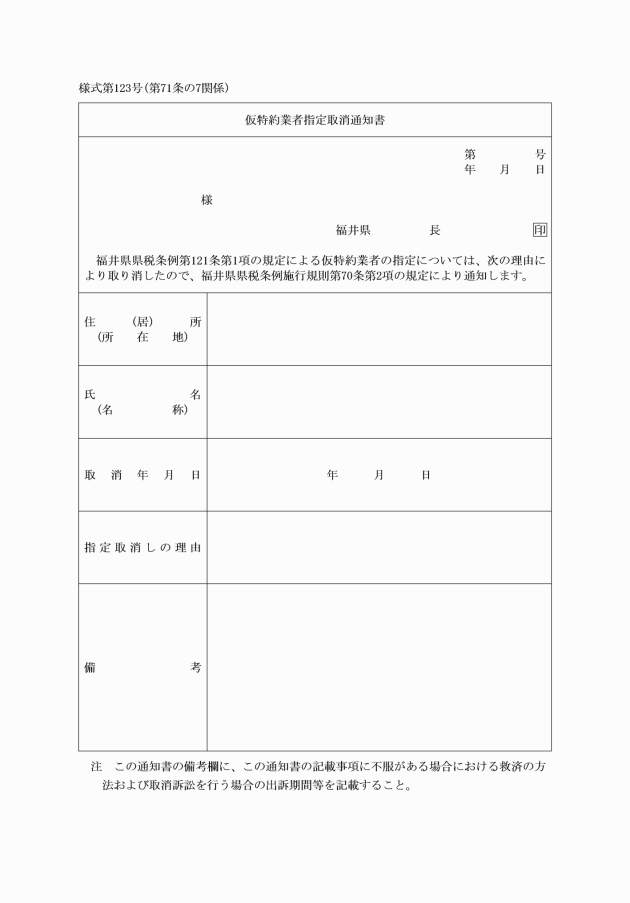

第70条 福井県税事務所長は、条例第121条第1項の規定による指定の申請があった場合において、仮特約業者の指定をしたときまたは指定を認めないときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

2 福井県税事務所長は、条例第121条第3項の規定による仮特約業者の指定の取消しをしたときは、その旨を当該取消しに係る者に通知するものとする。

(追加〔平成21年規則19号〕)

(特約業者の指定等の通知)

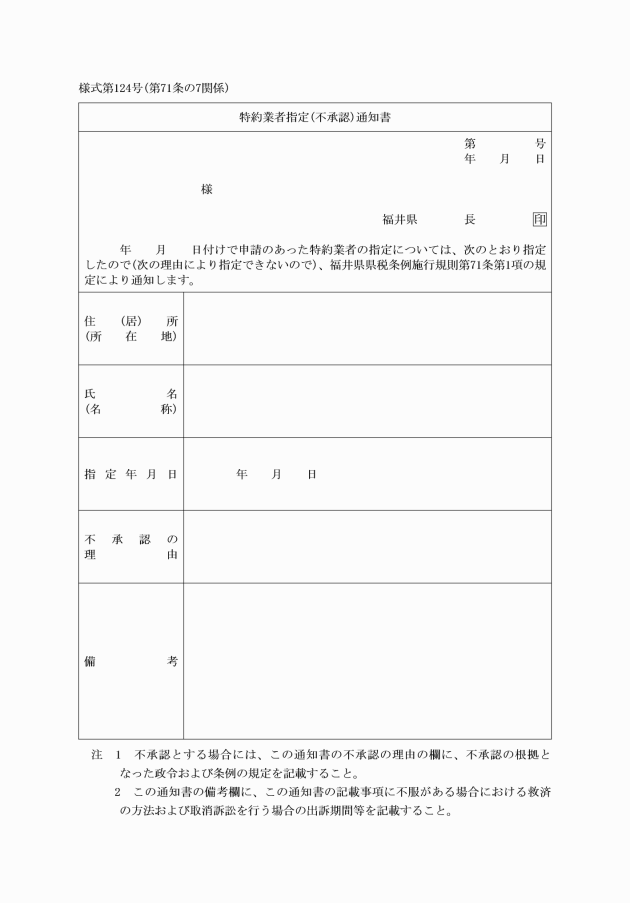

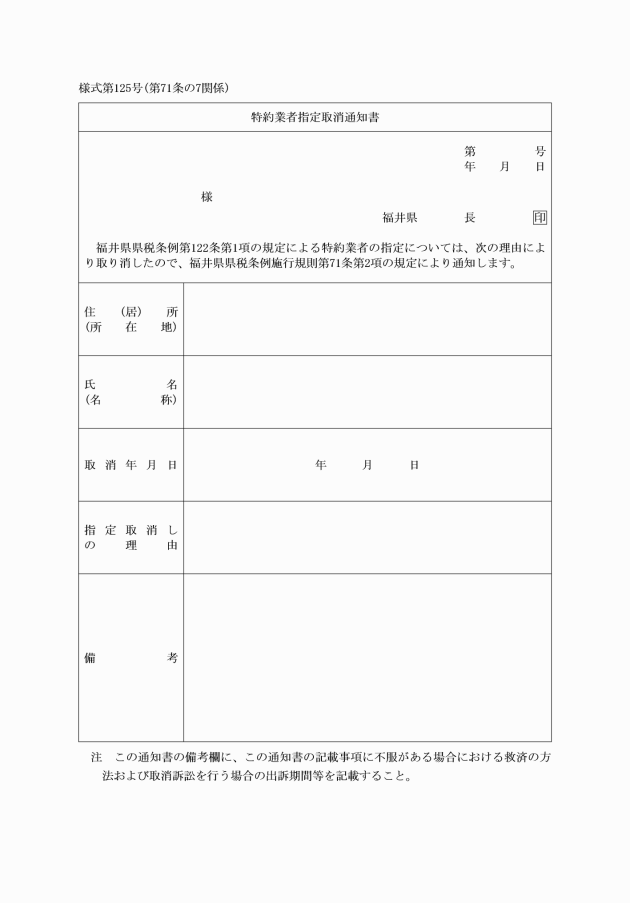

第71条 福井県税事務所長は、条例第122条第1項の規定による指定の申請があった場合において、特約業者の指定をしたときまたは指定を認めないときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

2 福井県税事務所長は、条例第122条第2項、第3項または第4項の規定による特約業者の指定の取消しをしたときは、その旨を当該取消しに係る者に通知するものとする。

(追加〔平成21年規則19号〕)

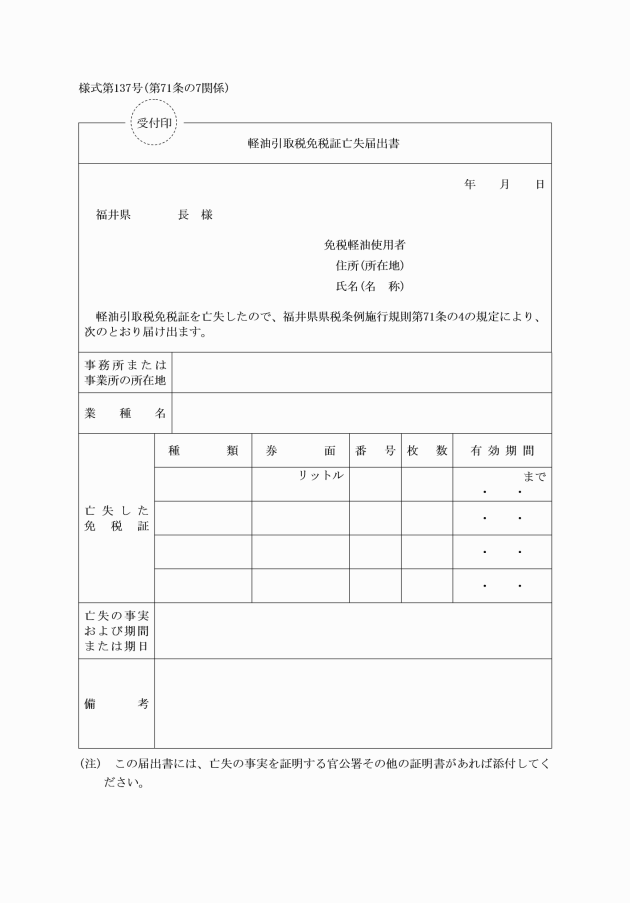

(免税軽油使用者証を亡失した場合の手続)

第71条の2 免税軽油使用者が、条例第129条第1項の規定によって交付を受けた免税軽油使用者証を亡失した場合においては、遅滞なくその旨を福井県税事務所長に届け出なければならない。

(追加〔平成21年規則19号〕)

(免税軽油使用者証の再交付)

第71条の3 免税軽油使用者は、前条の届出をした場合に限り、福井県税事務所長に施行令第43条の15第1項の申請書に準ずる申請書を提出し、免税軽油使用者証の再交付を受けることができる。

(追加〔平成21年規則19号〕)

(免税証を亡失した場合の手続)

第71条の4 免税軽油使用者が、条例第130条第4項の規定によって交付を受けた免税証を亡失した場合においては、遅滞なくその旨を福井県税事務所長に届け出なければならない。

(追加〔平成21年規則19号〕)

(免税軽油の引取り等に係る報告義務の特例)

第71条の5 条例第131条第2項の規則で定める特別の事情は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行おうとする免税軽油の数量が、月平均1,000リットル以下であること。

(2) 免税軽油使用者証の交付を受けた者が行う当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の引取りが、次のいずれかに該当すること。

ア 漁業を営む者が行う条例附則第8条の8第1項第1号に掲げる軽油の引取り

イ 農業を営む者が行う条例附則第8条の8第1項第4号に掲げる軽油の引取り

ウ 国、地方公共団体その他知事がこれに準ずると認める者が行う条例第120条に規定する軽油または条例附則第8条の8第1項各号に掲げる軽油の引取り

2 条例第131条第2項の規則で定める期限は、同項に規定する免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証の有効期間の満了日(条例第130条第9項において準用する条例第129条第6項または条例第130条第10項の規定により当該免税証を返納したときは、その返納した日。以下この項において同じ。)が属する月の翌月の末日とし、当該免税証の交付を受けた日が属する月の初日から当該免税証の有効期間の満了日が属する月の末日までの間に行った当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の引取り等について条例第131条第1項の報告書(以下この条において「免税軽油引取報告書」という。)を提出するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、当該免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証(以下この項において「現免税証」という。)の有効期間の満了日が属する月の末日までに新たに当該免税軽油使用者証を提示して免税証の交付を受けたときは、現免税証の交付を受けた日が属する月の初日からその新たに交付を受けた免税証(以下この項において「新免税証」という。)の交付を受けた日が属する月の前月の末日までの間に行った当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の引取り等については、新免税証の交付を受けた日が属する月の末日までに免税軽油引取報告書を提出するものとする。

4 前2項に規定するもののほか、条例第131条第2項の規定の適用を受ける場合における免税軽油引取報告書の提出は、同条第1項ただし書に該当するときを除き、月の初日から末日までの間に行った当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の引取り等について翌月の末日までにするものとする。

(追加〔平成21年規則19号〕)

(軽油引取税の還付等の通知)

第71条の6 福井県税事務所長は、法第144条の31第1項または第4項の規定によって軽油引取税額およびこれに係る徴収金の還付または納入義務の免除に関する決定をした場合においては、その旨を特別徴収義務者に通知しなければならない。

(追加〔平成21年規則19号〕)

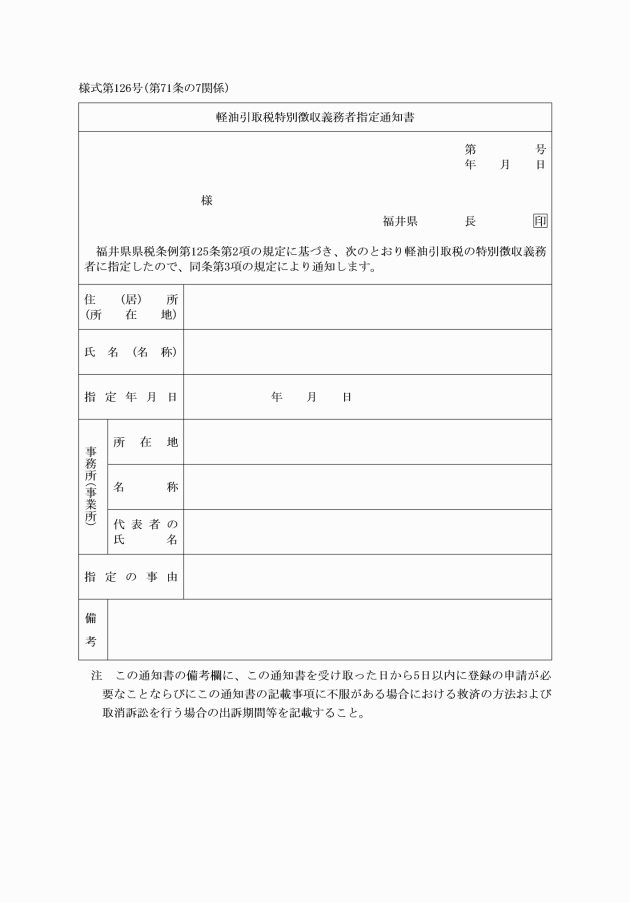

書面の種類 | |

1 第70条第1項の規定による通知書(仮特約業者指定(不承認)通知書) | |

2 第70条第2項の規定による通知書(仮特約業者指定取消通知書) | |

3 第71条第1項の規定による通知書(特約業者指定(不承認)通知書) | |

4 第71条第2項の規定による通知書(特約業者指定取消通知書) | |

5 条例第125条第3項の規定による通知書(軽油引取税特別徴収義務者指定通知書) | |

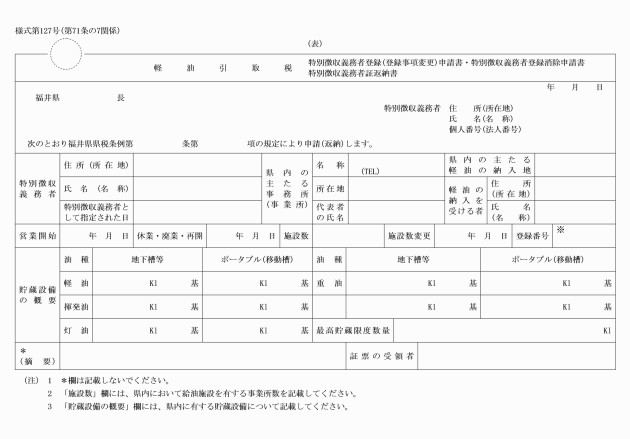

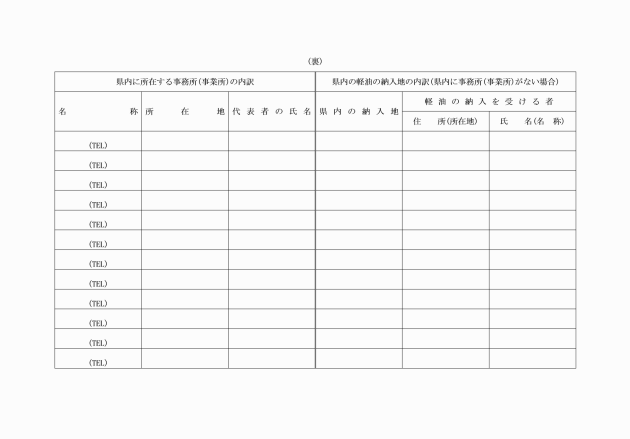

6 条例第127条第1項および第4項の規定による申請書(軽油引取税特別徴収義務者登録(登録事項変更)申請書) | |

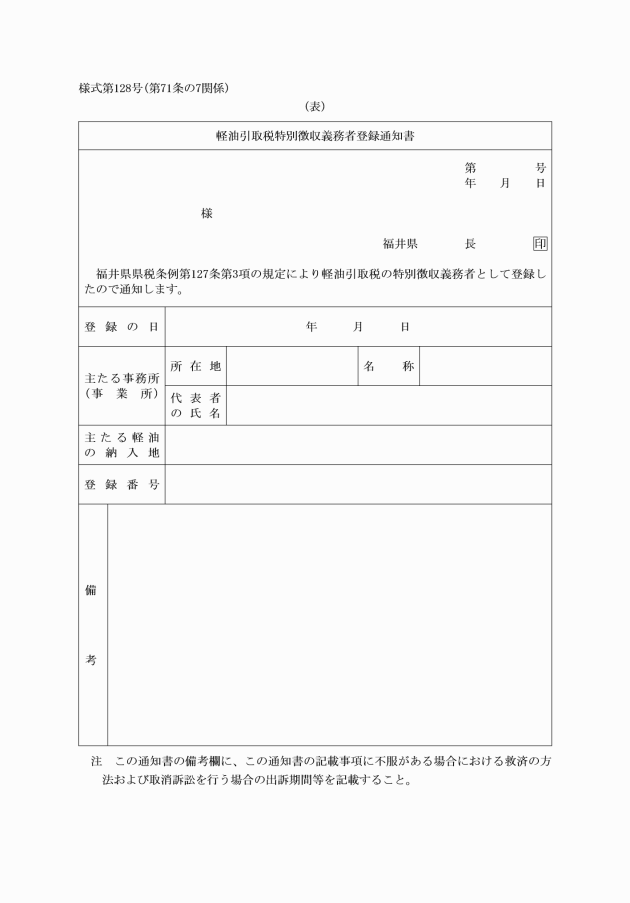

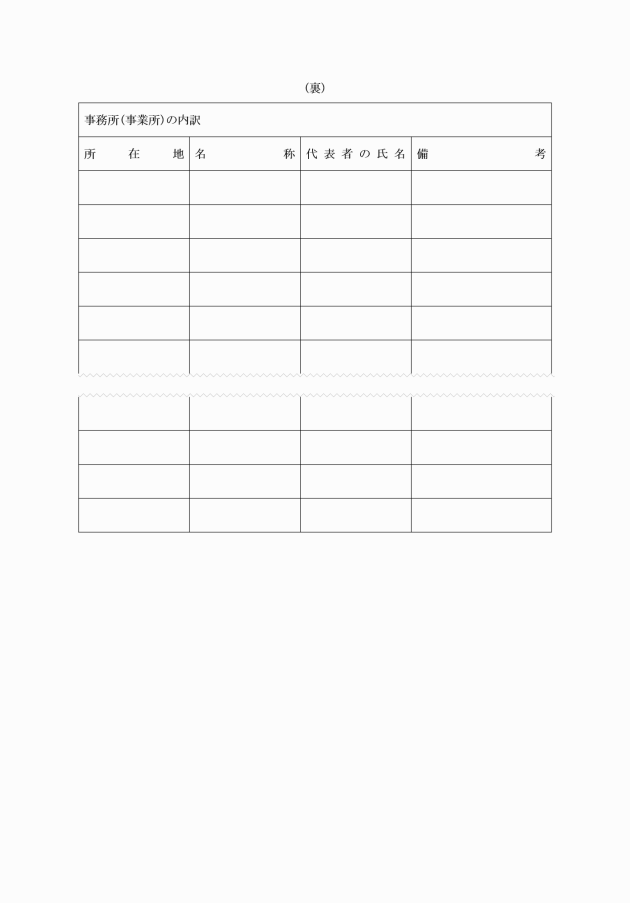

7 条例第127条第3項の規定による通知書(軽油引取税特別徴収義務者登録通知書) | |

8 条例第127条第5項の規定による申請書(軽油引取税特別徴収義務者登録消除申請書) | |

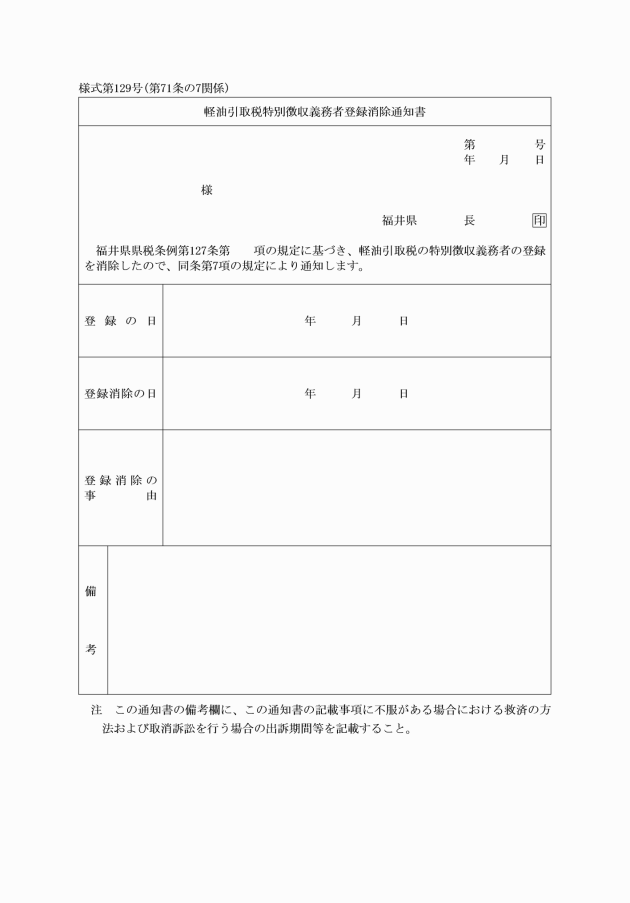

9 条例第127条第7項の規定による通知書(軽油引取税特別徴収義務者登録消除通知書) | |

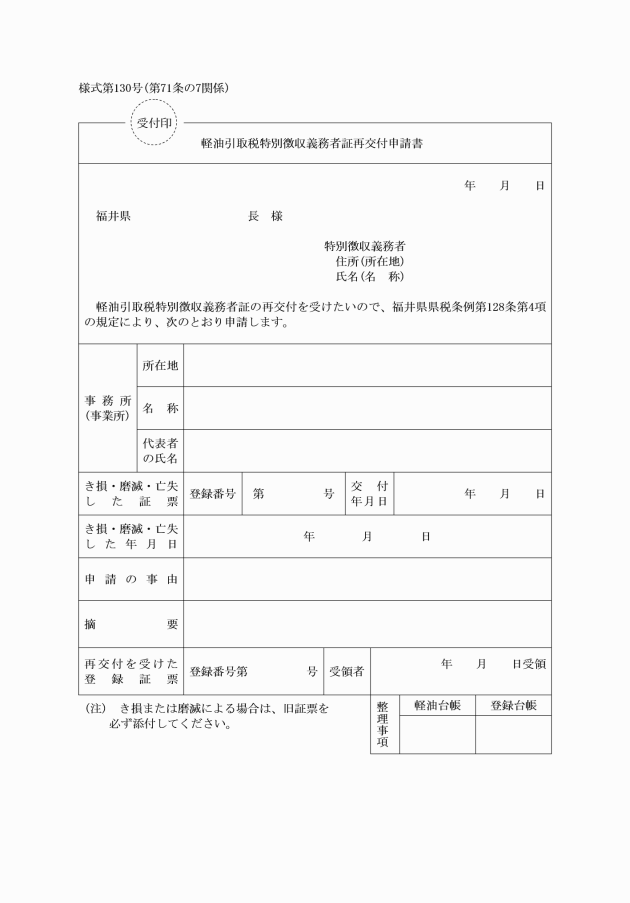

(10) 条例第128条第4項の規定による証票の再交付申請書(軽油引取税特別徴収義務者証再交付申請書) | |

11 条例第128条第5項の規定による返納書(軽油引取税特別徴収義務者証返納書) | |

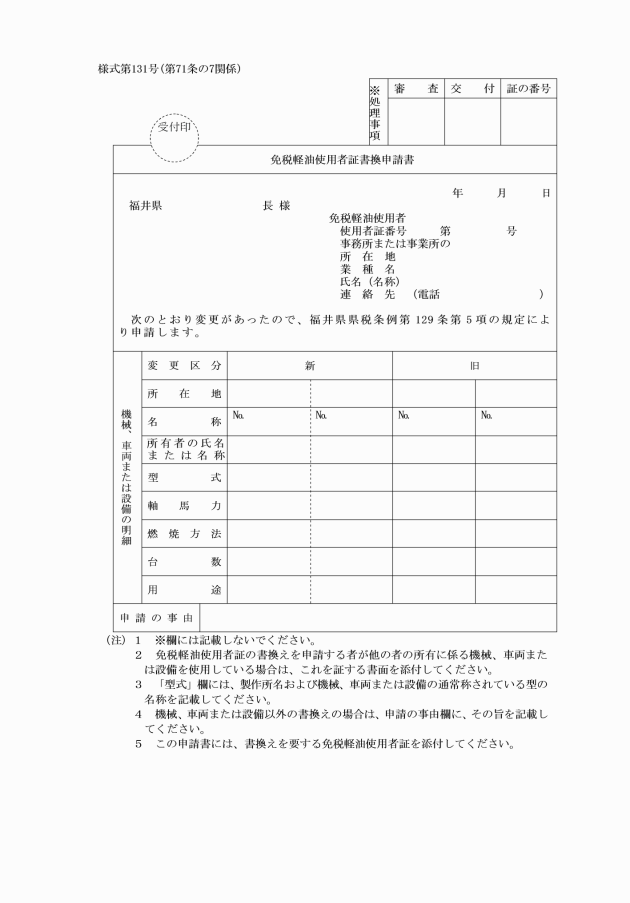

12 条例第129条第5項の規定による申請書(免税軽油使用者証書換申請書) | |

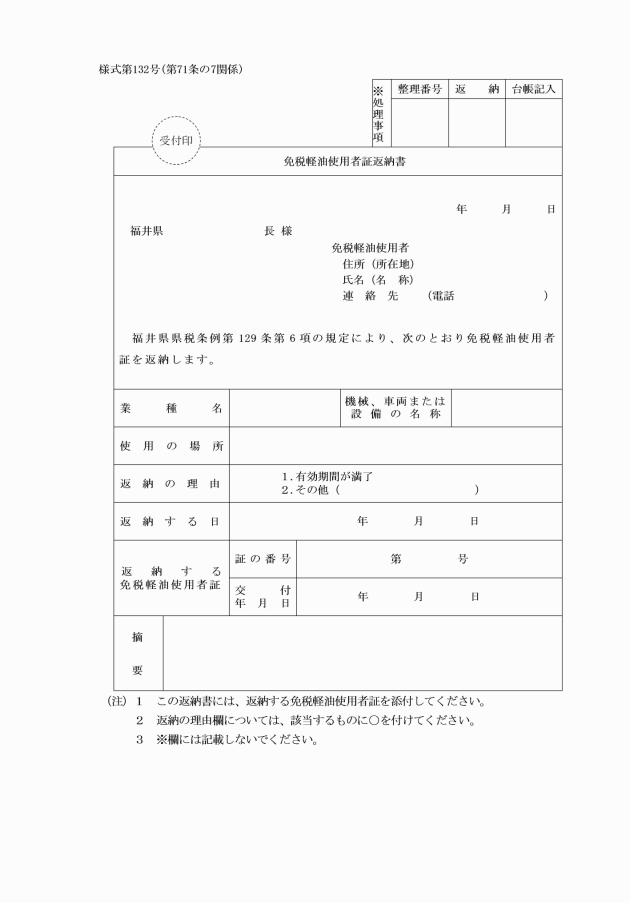

13 条例第129条第6項の規定による返納書(免税軽油使用者証返納書) | |

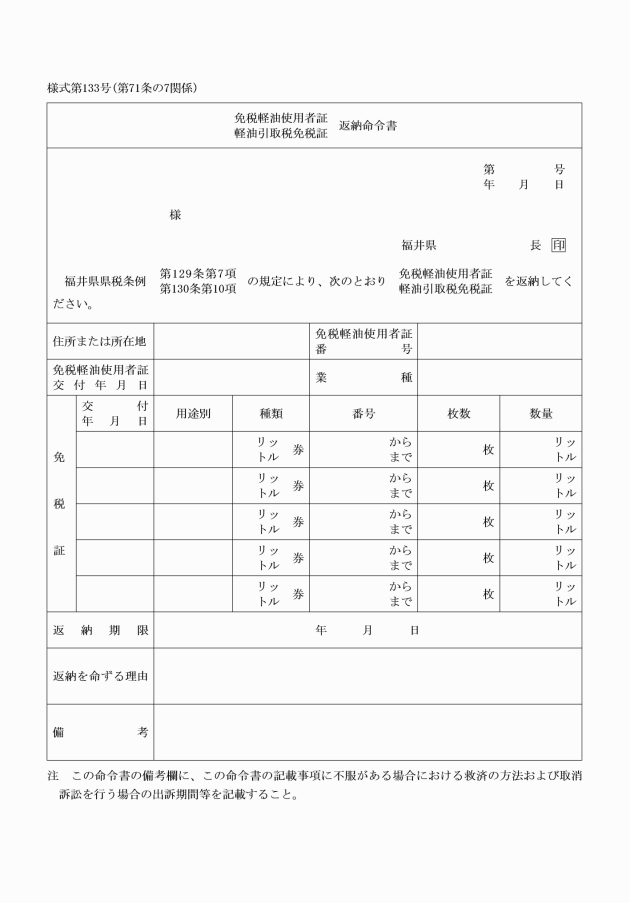

14 条例第129条第7項の規定による返納命令書(免税軽油使用者証返納命令書) | |

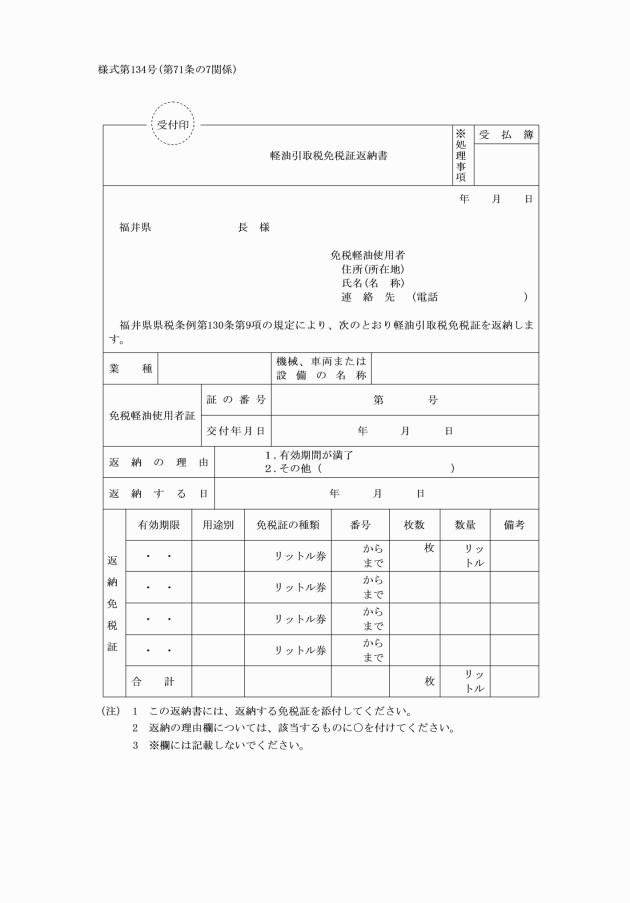

(15) 条例第130条第9項の規定による返納書(軽油引取税免税証返納書) | |

(16) 条例第130条第10項の規定による返納命令書(軽油引取税免税証返納命令書) | |

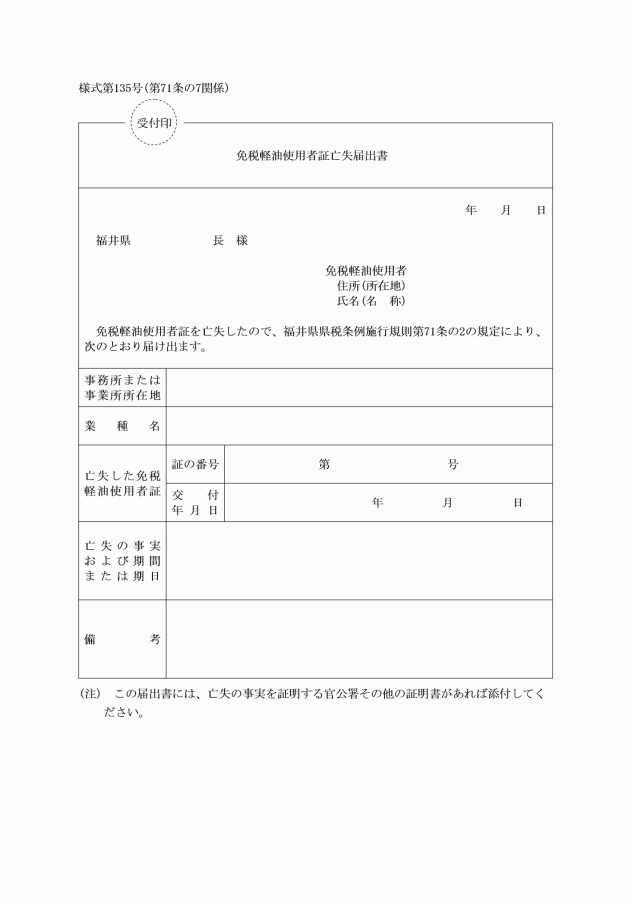

(17) 第71条の2の規定による届出書(免税軽油使用者証亡失届出書) | |

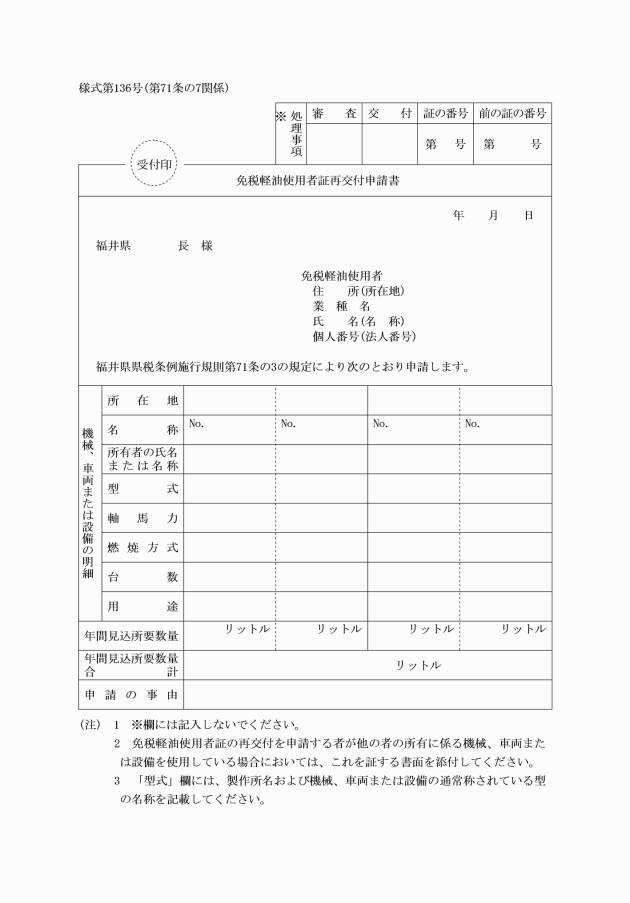

(18) 第71条の3の規定による再交付申請書(免税軽油使用者証再交付申請書) | |

(19) 第71条の4の規定による届出書(軽油引取税免税証亡失届出書) | |

20 法第144条の30第3項および第71条の6の規定による通知書(過誤納金等還付(充当)通知書) | |

21 法第144条の30第3項の規定による通知書(軽油引取税納入義務免除決定通知書) | |

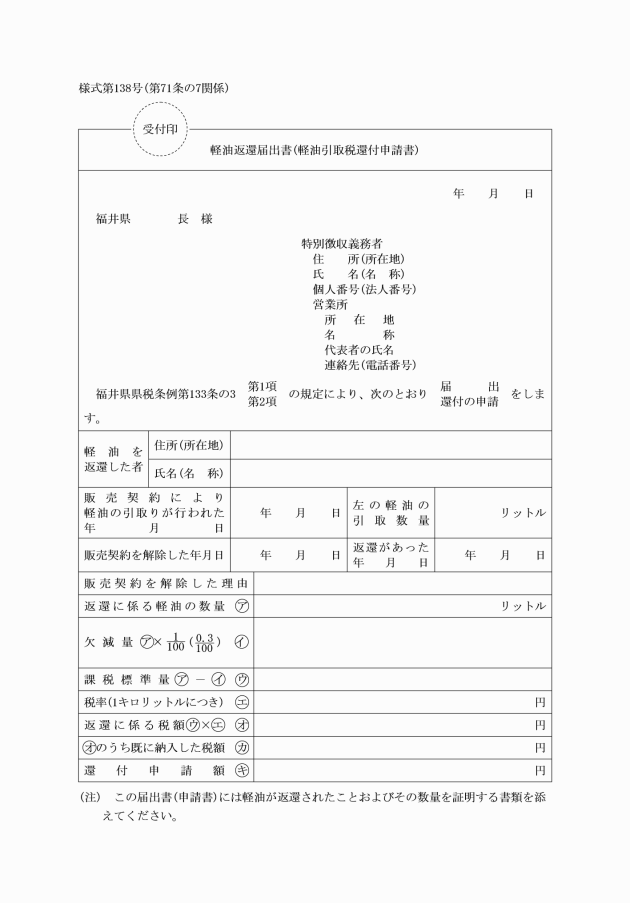

22 条例第133条の3第1項の規定による届出書または同条第2項に規定する申請書(軽油返還届出書(軽油引取税還付申請書) | |

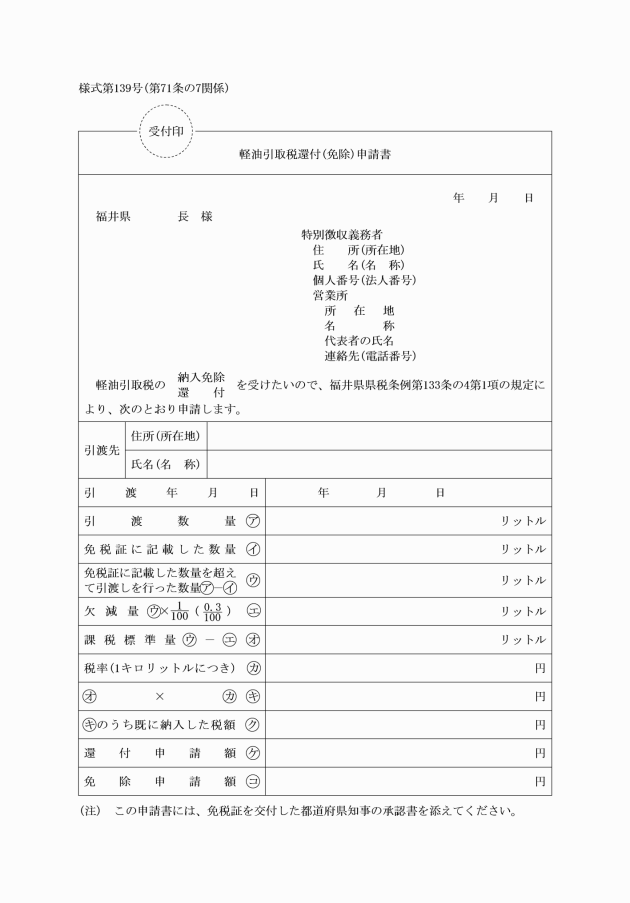

23 条例第133条の4第1項に規定する申請書(軽油引取税還付(免除)申請書) | |

24 第71条の6の規定による通知書(軽油引取税免除通知書) | |

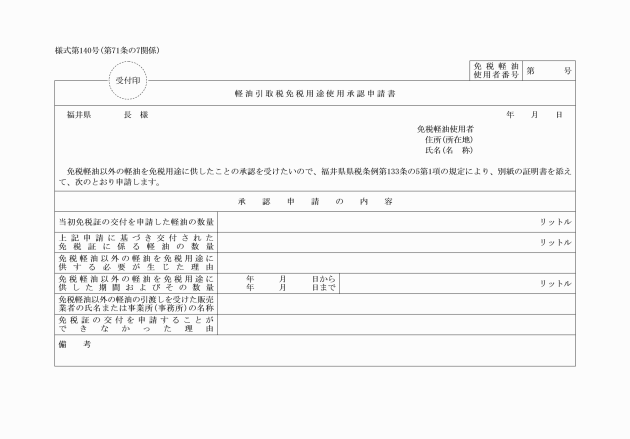

25 条例第133条の5第1項に規定する申請書(軽油引取税免税用途使用承認申請書) | |

26 条例第133条の5第2項に規定する承認書(軽油引取税免税用途使用承認書) | |

27 条例第133条の13第2項の規定による申請書(軽油引取税減額(免税)申請書) | |

28 条例第133条の13第2項の規定による減免申請に対する通知書(軽油引取税減額・免除(不承認)通知書) | |

29 条例第133条の14に規定する更正または決定通知書(軽油引取税等更正(決定)通知書) | |

30 条例第133条の14の規定による決定通知書(過少申告加算金(不申告加算金・重加算金)決定通知書) | 別記様式第70号(その2) |

(追加〔平成21年規則19号〕、一部改正〔平成27年規則28号〕)

第6節 自動車税

(課税免除の承認の手続)

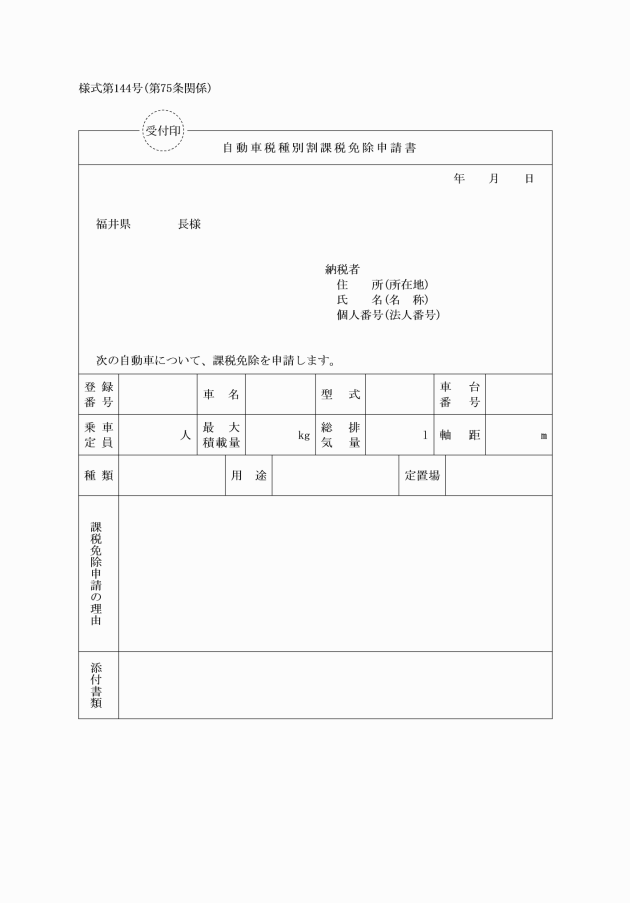

第72条 条例第134条の3第1項ただし書、第2項ただし書および条例附則第9条の承認を受けようとする者は、条例第134条の3第1項第4号、第2項第4号および第5号ならびに条例附則第9条に規定する自動車であることを証明するに足る書類を添え、事由発生のつど、自動車税種別割課税免除申請書を県税事務所等の長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 県税事務所等の長は、前項の承認をしたときは、遅滞なくその旨を当該申請者に通知するものとする。

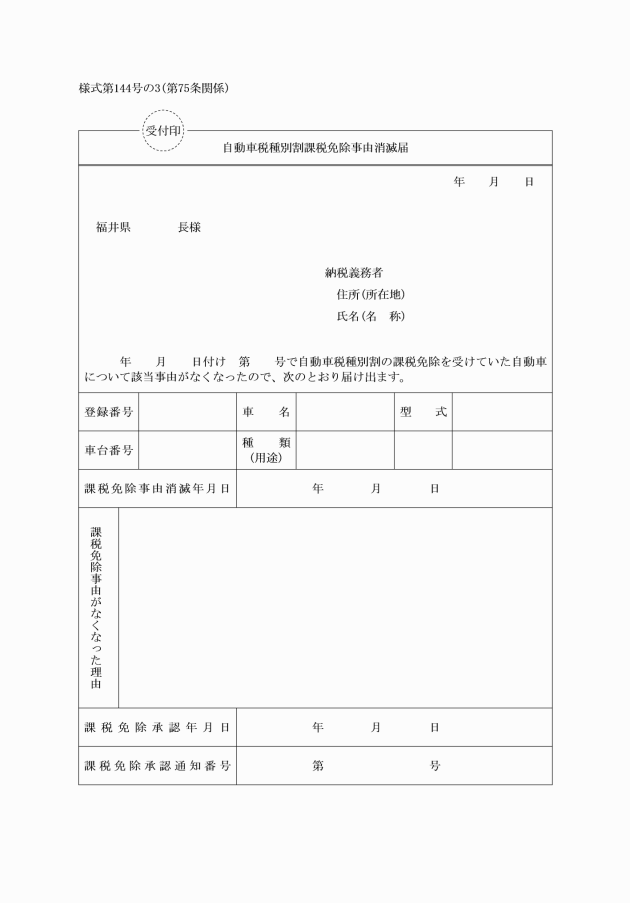

3 第1項の規定によって、種別割の課税免除の承認を受けた者は、その事由が止んだ場合においては、直ちに、その旨を県税事務所等の長に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和37年規則45号・39年19号・41年20号・42年13号・44年23号・平成7年22号・13年17号・20年33号・29年2号〕)

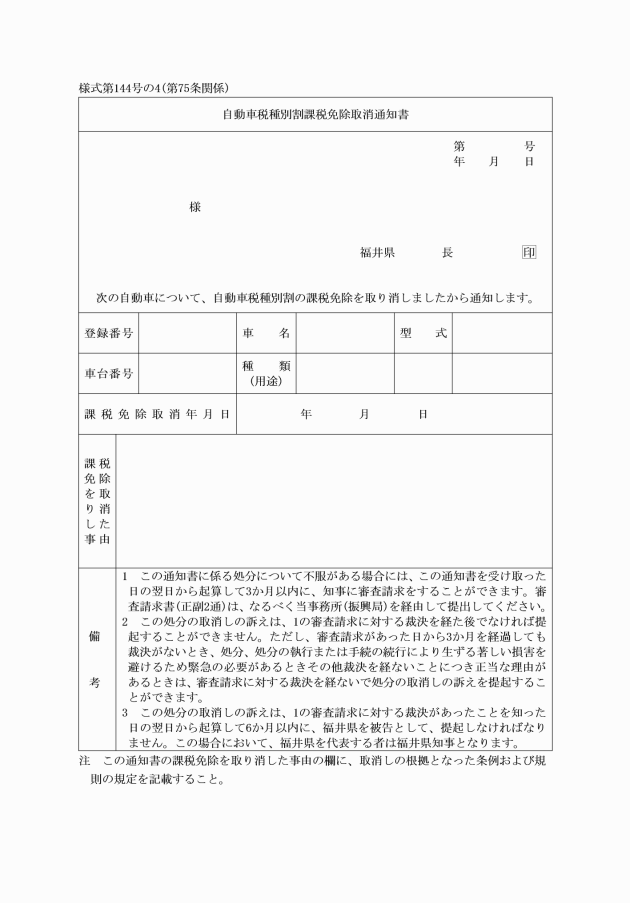

(課税免除の取消し等)

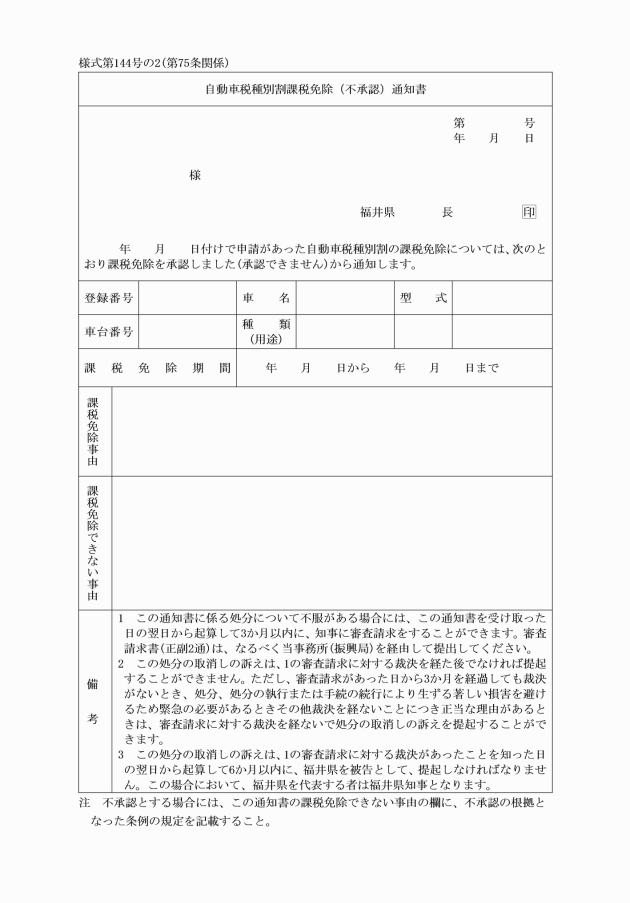

第72条の2 県税事務所等の長は、前条第2項の規定により課税免除をした自動車について、課税免除の事由に該当しないものがあると認めるときは、直ちに当該課税免除を取り消し、その旨を当該自動車の所有者に通知しなければならない。

(追加〔昭和37年規則45号〕、一部改正〔昭和39年規則19号〕)

(環境性能割の減免の範囲)

第72条の3 条例第135条の13第1項第2号の規則で定める身体に障害を有し歩行が困難な者(以下この条において「身体障害者」という。)および同号の規則で定める精神に障害を有し歩行が困難な者(以下この条において「精神障害者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害であって、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる障害の級別に該当する障害を有するもの(条例第135条の14第1項の規定により、年齢18歳未満の身体障害者と生計を一にする者が所有し、または身体障害者と生計を一にする者もしくは身体障害者もしくは精神障害者(次号において「身体障害者等」という。)のみで構成される世帯に属する身体障害者を常時介護する者が運転する自動車の取得に係る環境性能割を減免する場合にあっては、当該障害の級別が、下肢不自由について4級から6級までの各級に、体幹不自由について5級に、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害であって移動機能に係るものについて4級から6級までの各級に該当する者を除く。)

障害の区分 | 障害の級別 |

視覚障害 | 1級から4級までの各級 |

聴覚障害 | 2級および3級 |

平衡機能障害 | 3級 |

音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害 | 3級 |

上肢不自由 | 1級および2級 |

下肢不自由 | 1級から6級までの各級 |

体幹不自由 | 1級から3級までの各級および5級 |

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | |

上肢機能 | 1級および2級 |

移動機能 | 1級から6級までの各級 |

心臓機能障害 | 1級および3級 |

じん臓機能障害 | 1級および3級 |

呼吸器機能障害 | 1級および3級 |

ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 1級および3級 |

小腸機能障害 | 1級および3級 |

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |

肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳(以下「戦傷病者手帳」という。)の交付を受けている者のうち、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に規定する重度障害または同法別表第1号表ノ3に規定する障害であって、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる重度障害の程度または障害の程度に該当する障害を有するもの(条例第135条の14第1項の規定により、身体障害者と生計を一にする者または身体障害者等のみで構成される世帯に属する身体障害者を常時介護する者が運転する自動車の取得に係る環境性能割を減免する場合にあっては、当該重度障害の程度または障害の程度が、下肢不自由について第4項症から第6項症までの各項症または第1款症から第3款症までの各款症に、体幹不自由について第5項症もしくは第6項症または第1款症から第3款症までの各款症に該当する者を除く。)

障害の区分 | 重度障害の程度または障害の程度 |

視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |

聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |

平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |

音声機能障害(頸部に気管孔を設け呼吸しなければならないものに限る。) | 特別項症から第2項症までの各項症 |

上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |

下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 |

体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 |

心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |

じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |

呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |

ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |

小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |

肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより交付される療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者のうち重度の障害を有するもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第52条第1項の規定により支給認定(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものに限る。)を受けている者に交付されるものに限る。以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に規定する1級の精神障害の状態にあるもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして知事が認める者

2 条例第135条の13第1項第4号の知事が定める期間は、1月とする。

3 条例第135条の13第1項第2号に規定する構造上身体障害者または精神障害者(この条において「身体障害者等」という。)の利用に専ら供するためのものと認められる自動車とは、車椅子の昇降装置もしくは固定装置または浴槽を装置する等特別の仕様により製造された自動車または一般の自動車に同種の構造変更が加えられた自動車をいう。

4 条例第135条の13第1項第2号または第3号に掲げる自動車に対する環境性能割の減免は、当該自動車が身体障害者等のために使用されると認められる場合または身体障害者が運転すると認められる場合に限り、行うものとする。

5 福井県税事務所長は、条例第135条の13第1項第1号、第2号または第4号の規定に該当する自動車(同項第2号の規定に該当する自動車については、構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる自動車に限る。)の取得に対する環境性能割については、その全額を免除し、同項第2号または第3号の規定に該当する自動車(同項第2号の規定に該当する自動車については、構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる自動車を除く。)の取得に対する環境性能割については、当該取得価額のうち、身体障害者等の利用に供し、または身体障害者が運転するための特別の装置の設置または構造の変更に要した金額(超低床型バス(車高(車内の床の高さをいう。以下この項において同じ。)を引き下げること、車内の段差をなくすること、身体障害者等の利用に供するための特別の装置を設置することその他乗客の安全かつ円滑な利用に資すると認められる構造または装置を有するバスをいう。)については、車椅子を固定する装置、車椅子の昇降を補助する装置および車高を調整する装置の設置に係る金額)に当該自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額を免除し、同項第5号の規定に該当する自動車の取得に対する環境性能割については、当該滅失し、または損壊した自動車の価額に当該自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額を免除する。

6 条例第135条の14第1項の規定に該当する自動車の取得に対する環境性能割については、その全額を免除する。ただし、身体障害者(年齢18歳未満の身体障害者と生計を一にする者が自動車を取得する場合にあっては、当該身体障害者と生計を一にする者を含む。以下この項において同じ。)または精神障害者(精神障害者と生計を一にする者が自動車を取得する場合にあっては、当該精神障害者と生計を一にする者を含む。以下この項において同じ。)とその他の者が自動車を共同して取得する場合においては、当該自動車の取得に係る環境性能割から当該身体障害者または当該精神障害者以外の者の負担部分に対応する税額を控除した額を免除する。

7 条例第135条の14第2項の規則で定める書類は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 身体障害者手帳

(2) 戦傷病者手帳

(3) 療育手帳

(4) 精神障害者保健福祉手帳

(追加〔平成29年規則2号〕、一部改正〔令和元年規則17号〕)

(条例第137条第2項の地区)

第73条 条例第137条第2項の地区は、別表2に定める地域とする。

(一部改正〔昭和41年規則20号〕)

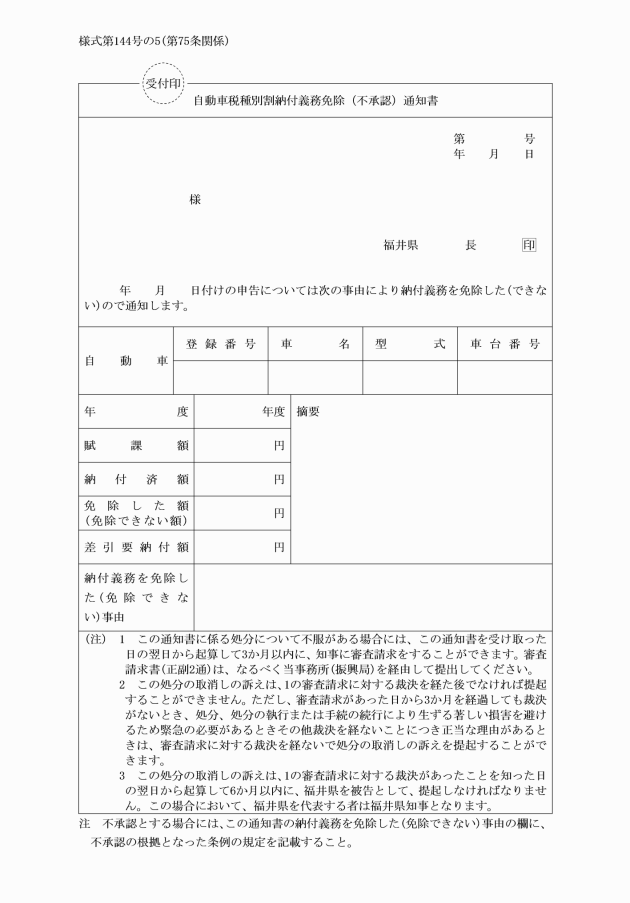

(種別割の納付義務免除の通知)

第73条の2 県税事務所等の長は、条例第146条第3項の規定による申告書の提出があった場合において、種別割の納付義務を免除し、または免除しないことを決定したときは、遅滞なく、その旨を当該申告をした者に通知するものとする。

(追加〔昭和48年規則25号〕、一部改正〔平成29年規則2号〕)

(種別割の減免の範囲)

第74条 県税事務所等の長は、条例第149条第1項第1号の規定に該当する自動車であって天災その他の災害(以下この条において「災害」という。)により当該自動車について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く。)が当該自動車の価額の10分の3以上であるものに対する種別割について、災害を受けた日の属する年度分の当該種別割の税額に2分の1を乗じて得た額に相当する税額を免除する。

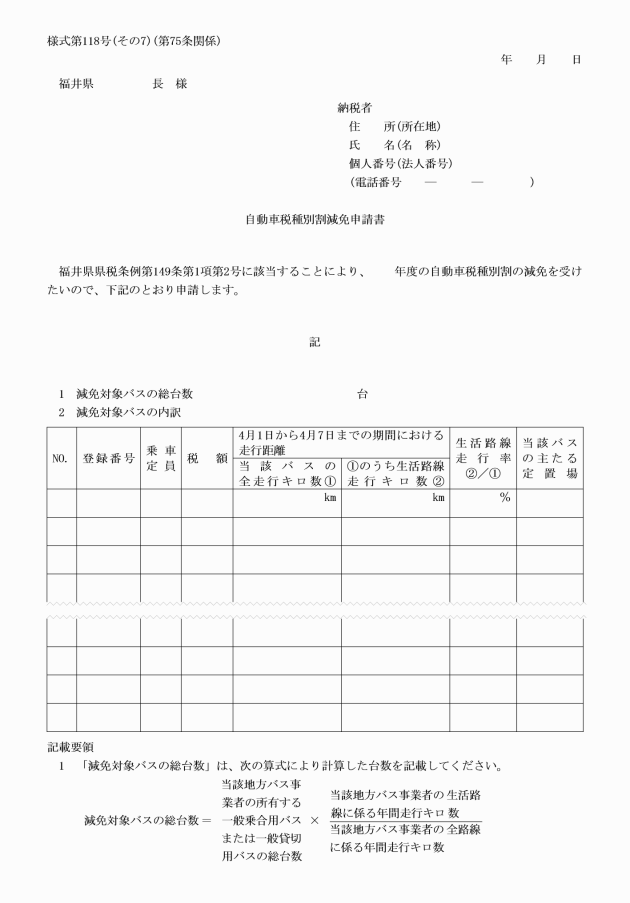

2 条例第149条第1項第2号の公益のため直接専用する自動車は、次に掲げる自動車とする。

(1) 公益社団法人もしくは公益財団法人または医療法(昭和23年法律第205号)第31条の厚生労働大臣の定める者の開設する病院もしくは診療所が所有するレントゲン車または成人病検診の用に供する自動車

(2) 公益社団法人もしくは公益財団法人または社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が所有する同法第2条第1項に規定する社会福祉事業(当該事業に準ずるものと知事が認めた事業を含む。)の用に供する自動車

(3) 地方バス路線等の維持のため知事が交付する補助金を受けて一般乗合旅客自動車運送事業または一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者が所有する一般乗合用または一般貸切用のバスで、知事が地域住民の生活上必要と認めて指定したバス路線の運行の用に供されるもののうち知事が指定するバス

(4) 専ら児童の送迎の用に供する自動車で次のいずれかに該当する者が所有するもの

ア 学校教育法第4条第1項第3号の規定により知事の認可を受けて設置された私立の幼稚園の設置者

イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により知事の認可を受けて設置された保育所の設置者(第2号に規定する者を除く。)

ウ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により知事の認可を受けて設置された幼保連携型認定こども園の設置者(第2号に規定する者を除く。)

3 条例第149条第1項第3号の規則で定める身体に障害を有し歩行が困難な者(以下この条において「身体障害者」という。)および同号の規則で定める精神に障害を有し歩行が困難な者(以下この条において「精神障害者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則別表第5号の障害であって、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる障害の級別に該当する障害を有するもの(条例第150条第1項の規定により、年齢18歳未満の身体障害者と生計を一にする者が所有し、または身体障害者と生計を一にする者もしくは身体障害者もしくは精神障害者(次号において「身体障害者等」という。)のみで構成される世帯に属する身体障害者を常時介護する者が運転する自動車に係る種別割を減免する場合にあっては、当該障害の級別が、下肢不自由について4級から6級までの各級に、体幹不自由について5級に、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害であって移動機能に係るものについて4級から6級までの各級に該当する者を除く。)

障害の区分 | 障害の級別 |

視覚障害 | 1級から4級までの各級 |

聴覚障害 | 2級および3級 |

平衡機能障害 | 3級 |

音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害 | 3級 |

上肢不自由 | 1級および2級 |

下肢不自由 | 1級から6級までの各級 |

体幹不自由 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 1級から3級までの各級および5級 |

上肢機能 | 1級および2級 |

移動機能 | 1級から6級までの各級 |

心臓機能障害 | 1級および3級 |

じん臓機能障害 | 1級および3級 |

呼吸器機能障害 | 1級および3級 |

ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 1級および3級 |

小腸機能障害 | 1級および3級 |

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |

肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |

(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、恩給法別表第1号表ノ2の重度障害または同法別表第1号表ノ3の障害であって、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる重度障害の程度または障害の程度に該当する障害を有するもの(条例第150条第1項の規定により、身体障害者と生計を一にする者または身体障害者等のみで構成される世帯に属する身体障害者を常時介護する者が運転する自動車に係る種別割を減免する場合にあっては、当該重度障害の程度または障害の程度が、下肢不自由について第4項症から第6項症までの各項症または第1款症から第3款症までの各款症に、体幹不自由について第5項症もしくは第6項症または第1款症から第3款症までの各款症に該当する者を除く。)

障害の区分 | 重度障害の程度または障害の程度 |

視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |

聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |

平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |

音声機能障害 (頸部に気管孔を設け呼吸しなければならないものに限る。) | 特別項症から第2項症までの各項症 |

上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |

下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 |

体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 |

心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |

じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |

呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |

ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |

小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |

肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |

(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち重度の障害を有するもの

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表の1級の精神障害の状態にあるもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして知事が認める者

4 条例第149条第1項第3号に規定する構造上身体障害者または精神障害者(次項において「身体障害者等」という。)の利用に専ら供するためのものと認められる自動車とは、車いすの昇降装置もしくは固定装置または浴槽を装置する等特別の仕様により製造された自動車または一般の自動車に同種の構造変更が加えられた自動車をいう。

5 条例第149条第1項第3号に掲げる自動車に対する種別割の減免は、当該自動車が身体障害者等のために使用されると認められる場合に限り、行うものとする。

6 条例第149条第1項第2号または第3号の規定に該当する自動車に対する種別割については、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を免除する。

区分 | 免除する額 | |

普通徴収の方法によって徴収される種別割 | 賦課期日から当該賦課期日の属する年度の末日までの間において条例第149条第1項第2号または第3号の規定に該当することとなった自動車に係るもの | 納付すべき種別割の税額から当該税額を12で除して得た額(法第177条の10第1項または第2項の規定により月割をもって課するものにあっては、これらの規定による課税額から当該課税額を納税義務が発生した月の翌月から年度の末日の属する月までの月数または賦課期日の属する月から納税義務が消滅した月までの月数で除して得た額)に賦課期日の属する月から減免の申請があった日の属する月までの月数を乗じて得た額を減じて得た額 |

それ以外のもの | 納付すべき種別割の税額(法第177条の10第2項の規定により月割をもって課するものにあっては、同項の規定による課税額)の全額 | |

証紙徴収の方法によって徴収される種別割 | 当該種別割の納付の日から当該納付の日の属する年度の末日までの間において条例第149条第1項第2号または第3号の規定に該当することとなった自動車に係るもの | 納付すべき種別割の税額から当該税額を当該納付の日の属する月から当該納付の日の属する年度の末日の属する月までの月数をもって除して得た額(法第177条の10第2項の規定により月割をもって課するものにあっては、同項の規定による課税額から当該課税額を納付の日の属する月から納税義務が消滅した月までの月数で除して得た額)に当該納付の日の属する月から減免の申請があった日の属する月までの月数を乗じて得た額を減じて得た額 |

それ以外のもの | 納付すべき種別割の税額(法第177条の10第2項の規定により月割をもって課するものにあっては、同項の規定による課税額)の全額 | |

7 条例第150条第1項の規定に該当する自動車に対する種別割については、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を免除する。ただし、身体障害者(年齢18歳未満の身体障害者と生計を一にする者が所有する自動車にあっては、当該身体障害者と生計を一にする者を含む。以下この項において同じ。)または精神障害者(精神障害者と生計を一にする者が所有する自動車にあっては、当該精神障害者と生計を一にする者を含む。以下この項において同じ。)とその他の者が自動車を共有する場合においては、当該自動車に係る種別割額から当該身体障害者または当該精神障害者以外の者の負担部分に対応する税額を控除した額を免除する。

区分 | 免除する額 | |

普通徴収の方法によって徴収される種別割 | 賦課期日から当該賦課期日の属する年度の末日までの間において条例第150条各号の規定に該当することとなった自動車に係るもの | 納付すべき種別割の税額から当該税額を12で除して得た額(法第177条の10第1項または第2項の規定により月割をもって課するものにあっては、これらの規定による課税額から当該課税額を納税義務が発生した月の翌月から年度の末日の属する月までの月数または賦課期日の属する月から納税義務が消滅した月までの月数で除して得た額)に賦課期日の属する月から減免の申請があった日の属する月までの月数を乗じて得た額を減じて得た額 |

それ以外のもの | 納付すべき種別割の税額(法第177条の10第2項の規定により月割をもって課するものにあっては、同項の規定による課税額)の全額 | |

証紙徴収の方法によって徴収される種別割 | 当該種別割の納付の日から当該納付の日の属する年度の末日までの間において条例第150条各号の規定に該当することとなった自動車に係るもの | 納付すべき種別割の税額から当該税額を当該納付の日の属する月から当該納付の日の属する年度の末日の属する月までの月数をもって除して得た額(法第177条の10第2項の規定により月割をもって課するものにあっては、同項の規定による課税額から当該課税額を納付の日の属する月から納税義務が消滅した月までの月数で除して得た額)に当該納付の日の属する月から減免の申請があった日の属する月までの月数を乗じて得た額を減じて得た額 |

それ以外のもの | 納付すべき種別割の税額(法第177条の10第2項の規定により月割をもって課するものにあっては、同項の規定による課税額)の全額 | |

8 条例第150条第2項の規定で定める書類は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 身体障害者手帳

(2) 戦傷病者手帳

(3) 療育手帳

(4) 精神障害者保健福祉手帳

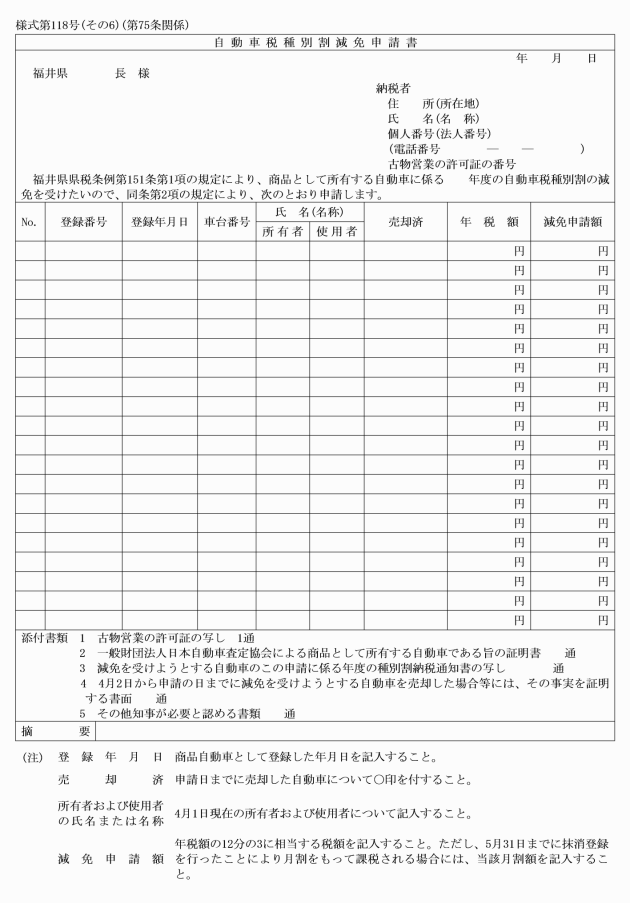

9 条例第151条第1項の規則で定める自動車とは、種別割の賦課期日において、同項に規定する自動車を取り扱う者が展示し、かつ、当該自動車を取り扱う者が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第4条の自動車登録ファイルに登録または記載されている所有者および使用者である自動車(知事が別に定める自動車を除く。)をいう。

10 条例第151条第1項の規定に該当する自動車に対する種別割については、当該種別割に12分の3を乗じて得た額に相当する税額を免除する。ただし、賦課期日以後5月31日以前において法第177条の10第2項の規定により月割をもって課する場合の軽減額は、当該月割額とする。

11 条例第151条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第151条第2項第1号に規定する許可証の写し

(2) 一般財団法人日本自動車査定協会が条例第151条第1項の自動車に該当するものであることを証明した書類

(3) 減免を受けようとする自動車に係る当該年度の種別割納税通知書の写し

(4) 条例第151条第2項第3号に規定する売却等がなされた場合は、当該事実を証明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか知事が必要と認める書類

12 県税事務所等の長は、前各項の規定により種別割を軽減し、または軽減しないことを決定したときは、遅滞なくその旨を当該申請者に通知するものとする。

(追加〔昭和39年規則56号〕、一部改正〔昭和40年規則21号・41年20号・43年34号・44年23号・45年34号・48年25号・49年23号・50年14号・52年17号・53年27号・61号・56年43号・58年18号・60年27号・61年17号・62年19号・63年9号・平成2年19号・3年17号・7年50号・77号・8年42号・9年33号・10年16号・11年41号・12年106号・13年1号・17号・16年59号・17年13号・18年30号・42号・20年4号・70号・63号・22年4号・25年73号・27年59号・29年2号〕)

(種別割の証明書の交付)

第74条の2 条例第153条第3項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

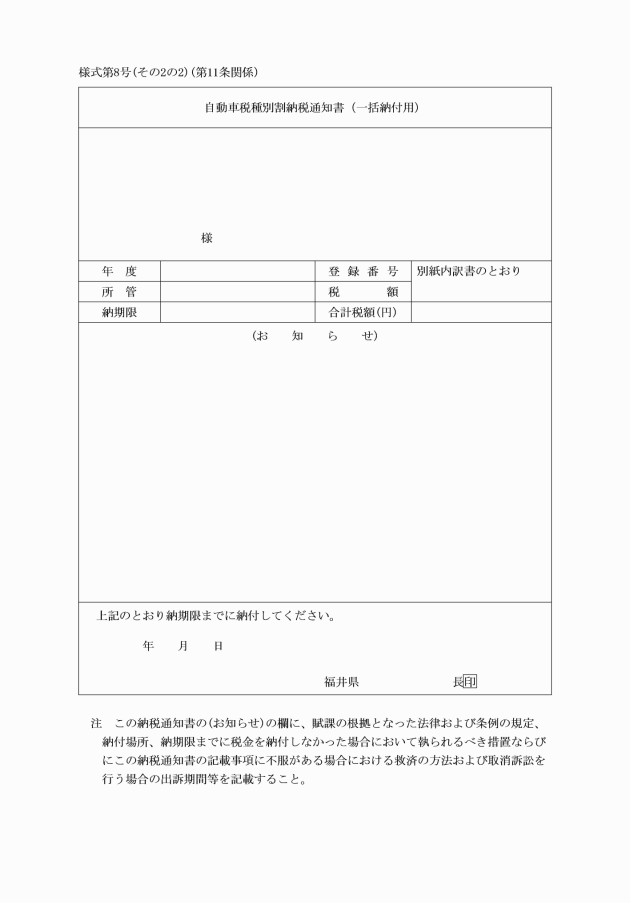

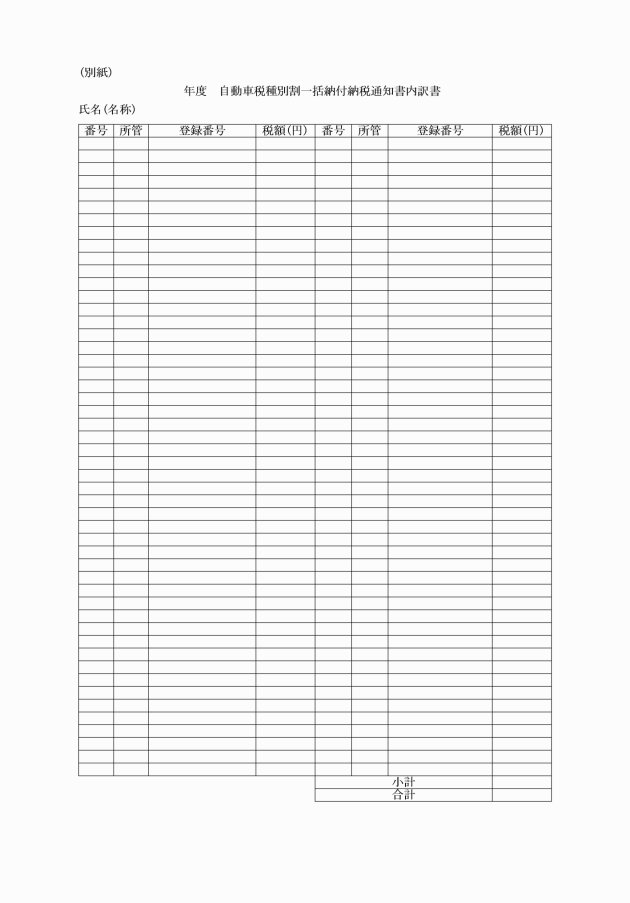

(1) 自動車税種別割納税通知書(一括納付用)(別記様式第8号(その2の2))により徴収金の納付を受けた場合

(2) 条例第150条第1項の規定により種別割を減免した場合(自動車税種別割減免通知書(別記様式第10号(その5))を交付する場合に限る。)

(追加〔平成20年規則44号〕、一部改正〔平成20年規則59号・29年2号・令和2年41号〕)

(納付義務免除の通知)

第74条の3 福井県税事務所長は、条例第135条の8第1項、条例第135条の12第1項、条例第135条の13第1項または条例第135条の14第1項の規定により環境性能割を免除し、もしくは減額することを決定したとき、または免除し、もしくは減額しないことを決定したときは、遅滞なく、その旨を当該申請者に通知するものとする。

2 県税事務所等の長は、条例第146条第3項の規定による申告書の提出があった場合において、種別割の納付義務を免除し、または免除しないことを決定したときは、遅滞なく、その旨を当該申告をした者に通知するものとする。

(追加〔平成29年規則2号〕)

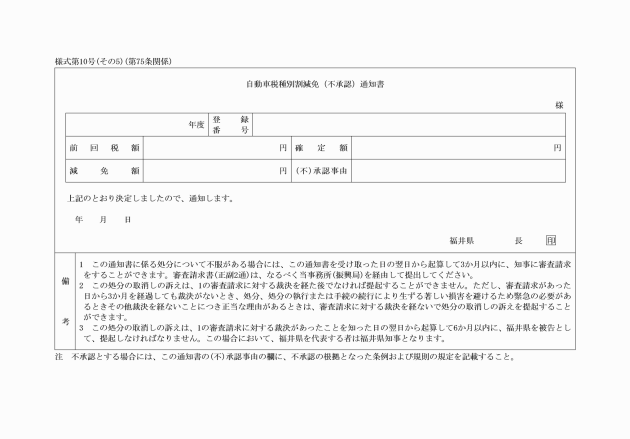

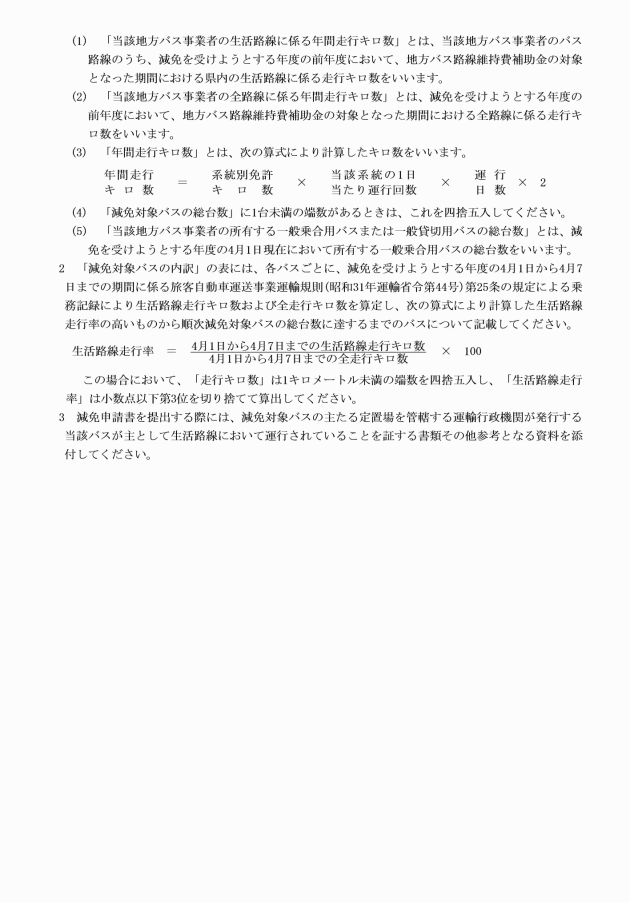

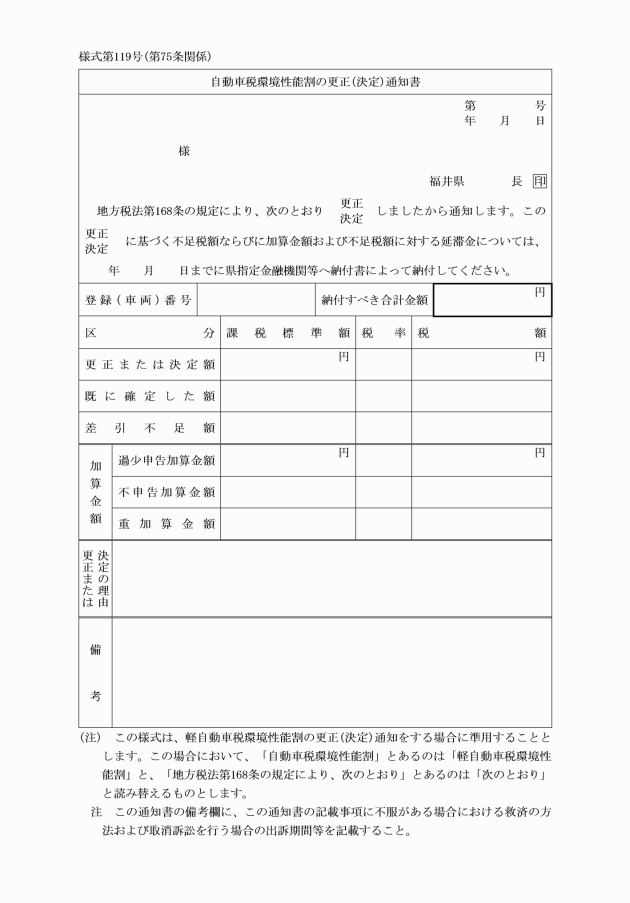

(様式)

第75条 環境性能割および種別割について作成する書面のうち、次の左欄に掲げるものの書式および作成の方法は、それぞれ次の右欄に掲げる様式に定めるところによる。

書面の種類 | |

1 法第161条第2項の規定による修正申告書(自動車税環境性能割修正申告書) | |

2 条例第135条の8第2項もしくは第135条の11第2項の規定による申請書または条例第135条の9第2項の規定による申告書(譲渡担保財産の取得に係る自動車税環境性能割(免除・還付・徴収猶予)申請(申告)書) | |

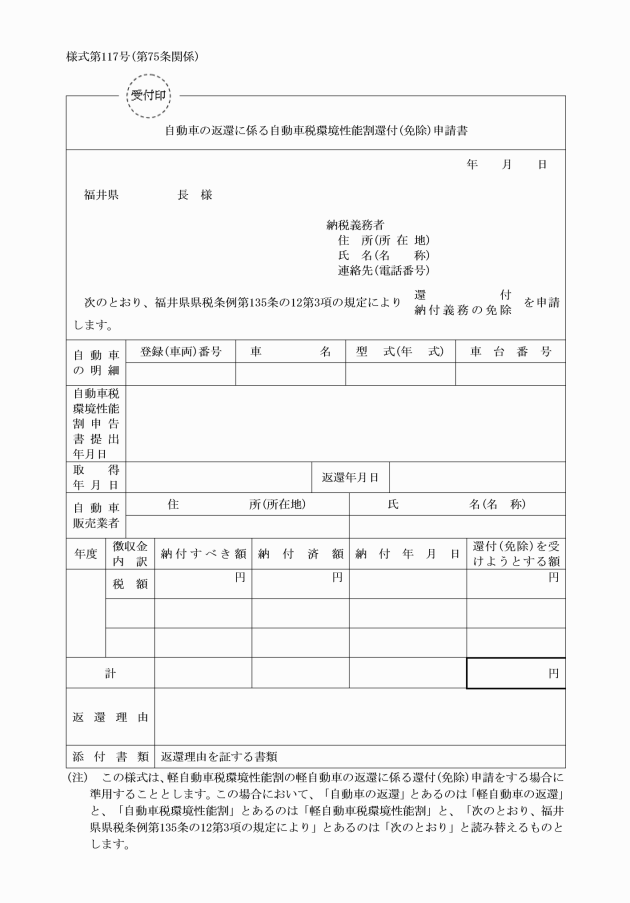

3 条例第135条の12第2項の規定による申請書(自動車の返還に係る自動車税環境性能割還付・免除申請書) | |

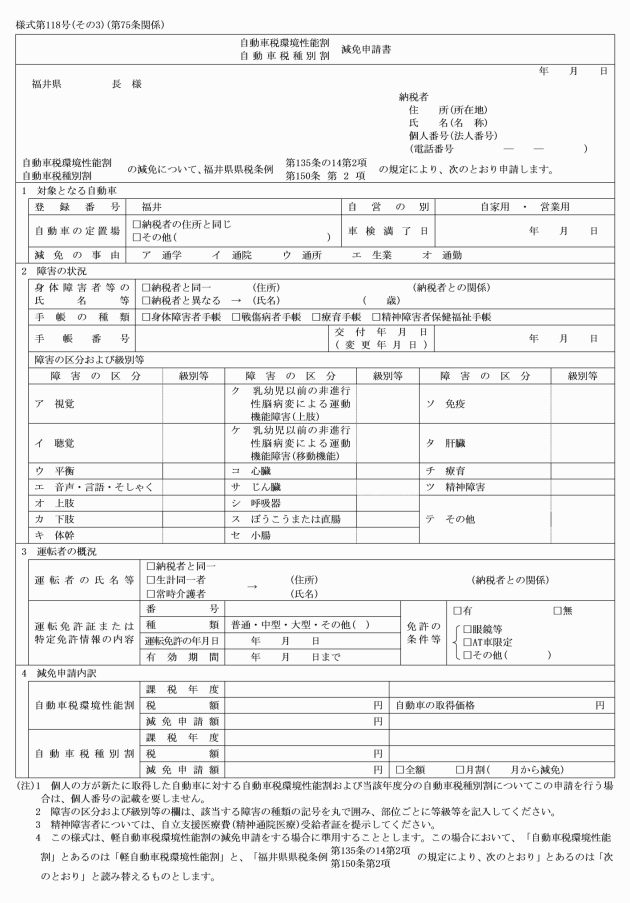

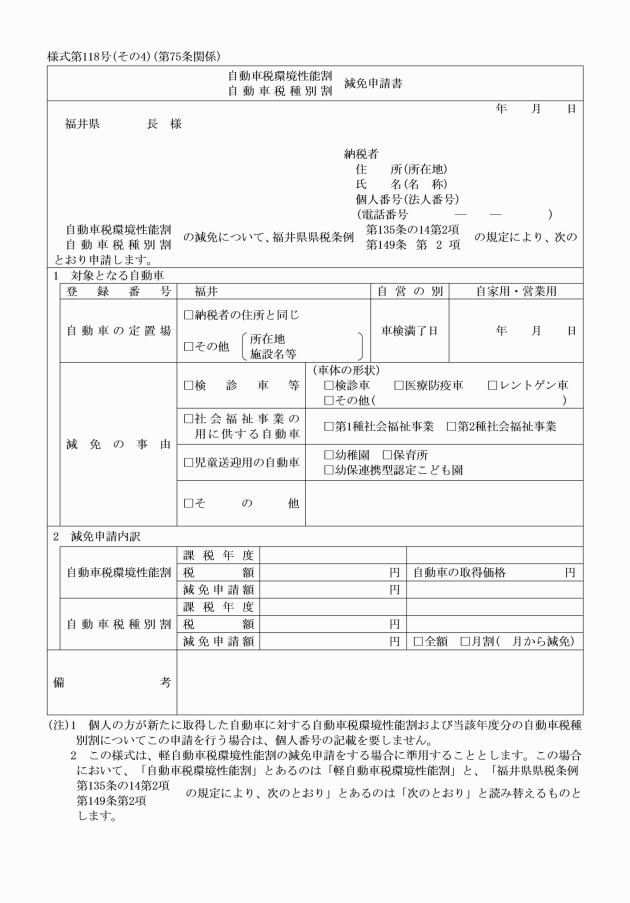

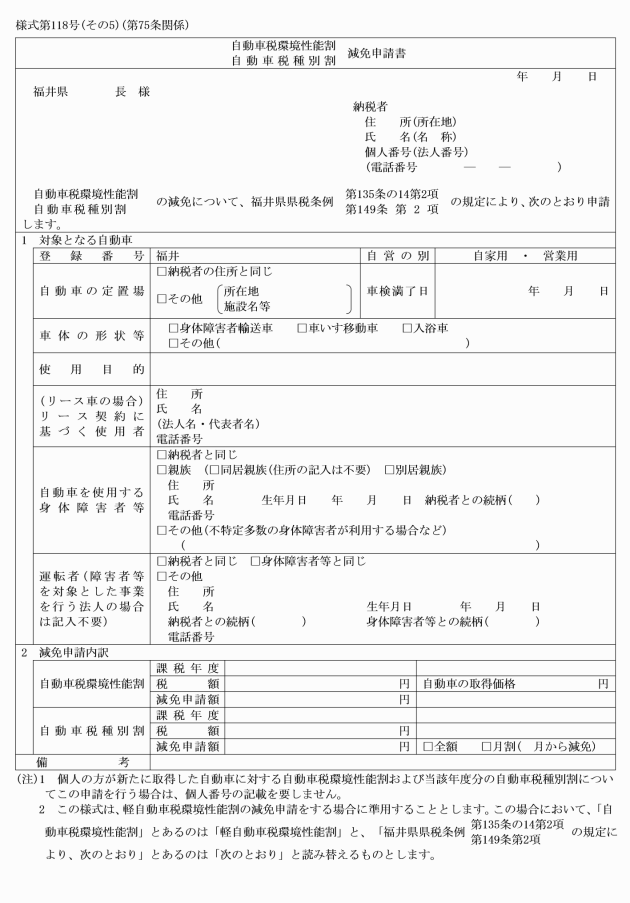

4 条例第135条の13第2項または第135条の14第2項の規定による申請書(自動車税環境性能割減免申請書) | |

5 第74条の3の規定による通知書(自動車税環境性能割減額・免除(不承認)通知書) | |

6 条例第135条の15の規定による更正または決定通知書(自動車税環境性能割額等更正決定通知書) | |

7 条例第135条の15の規定による決定通知書(過少申告加算金(不申告加算金・重加算金)決定通知書 | 別記様式第70号(その2) |

8 条例第135条の17第2項の規定による交付金交付決定通知書(自動車税環境性能割交付金交付決定通知書) | |

9 条例第144条の2の規定による報告書(所有権留保付自動車に関する報告書) | |

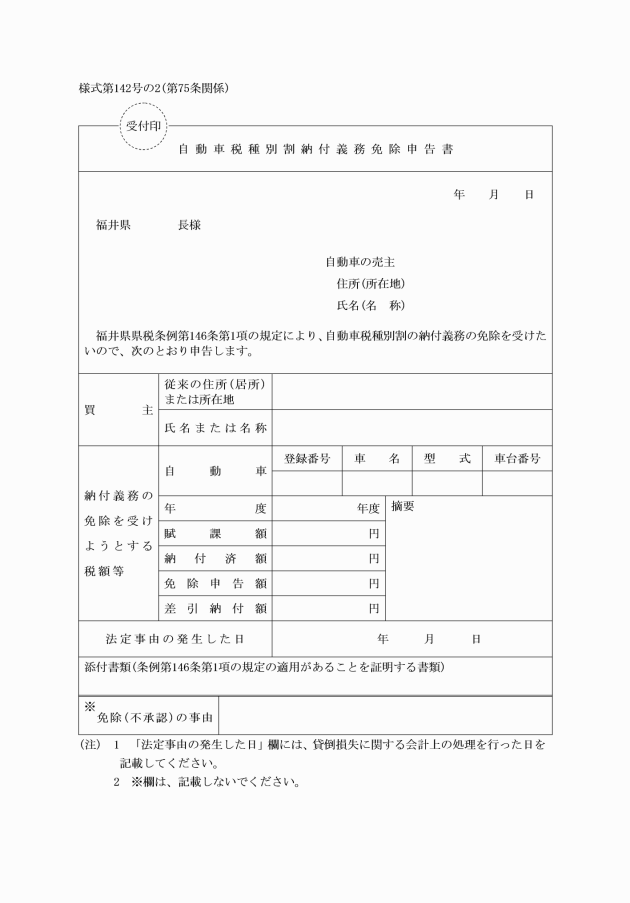

10 条例第146条の規定による申告書(自動車税種別割納付義務免除申告書) | |

11 条例第149条第2項および第3項、条例第150条第2項ならびに条例第151条第2項の規定による申請書(自動車税種別割減免申請書) | |

12 第74条第12項の規定による通知書(自動車税種別割減免(不承認)通知書) | |

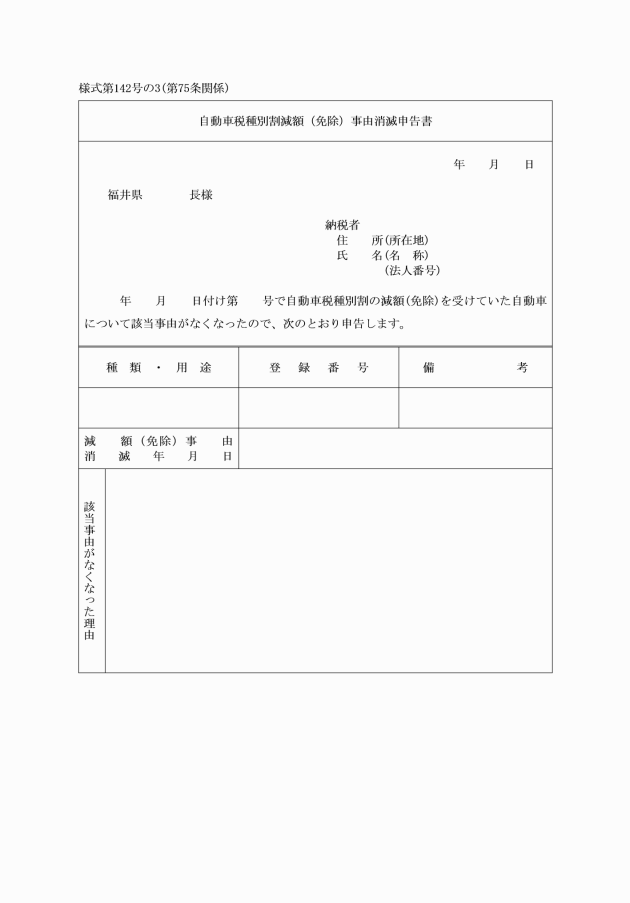

13 条例第149条第5項の規定による申告書(自動車税種別割減額(免除)事由消滅申告書) | |

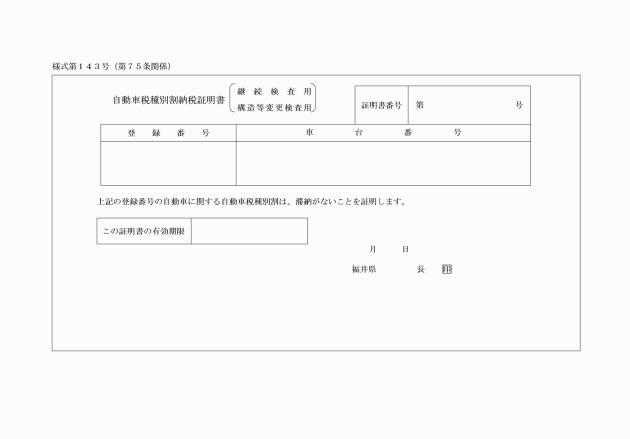

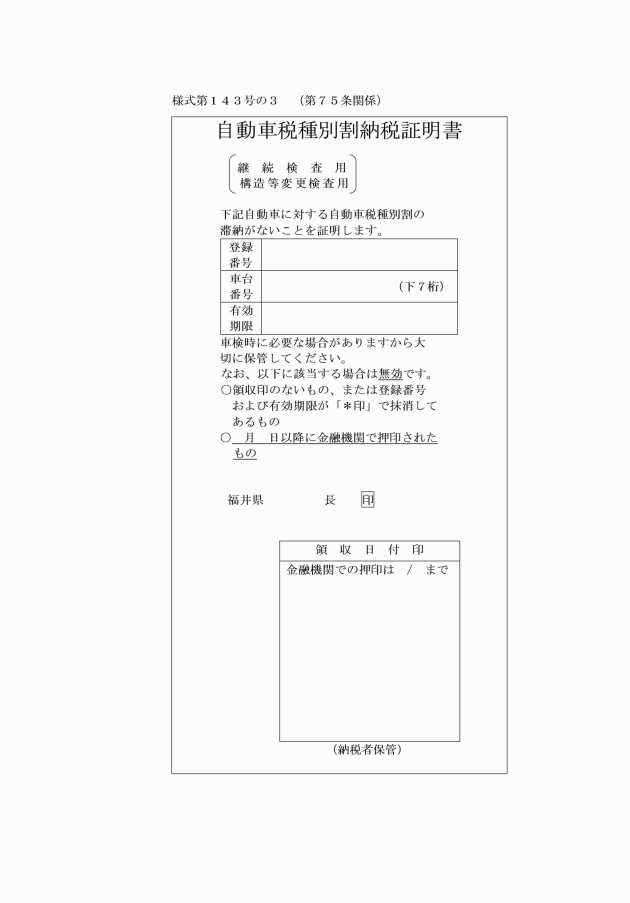

14 条例第153条第1項の規定による証明書(自動車税種別割納税証明書(継続検査用・構造等変更検査用)) | |

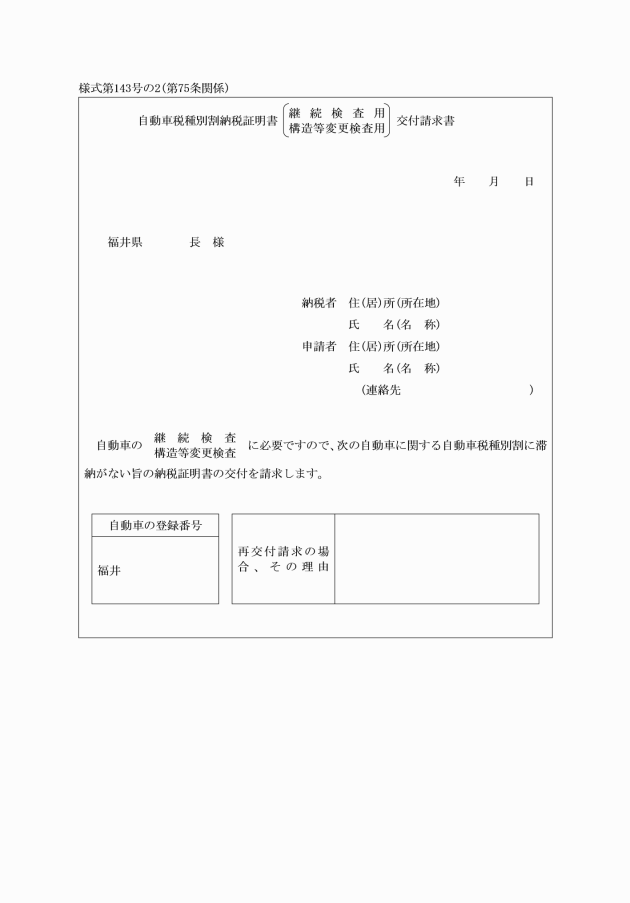

15 条例第153条第2項の規定による請求書(自動車税種別割納税証明書(継続検査用・構造等変更検査用)交付請求書) | |

16 条例第153条第3項の規定による証明書(自動車税種別割納税証明書(継続検査用・構造等変更検査用)) | |

17 第72条第1項の規定による申請書(自動車税種別割課税免除申請書) | |

18 第72条第2項の規定による通知書(自動車税種別割課税免除(不承認)通知書) | |

19 第72条第3項の規定による届出書(自動車税種別割課税免除事由消滅届) | |

20 第72条の2の規定による通知書(自動車税種別割課税免除取消通知書) | |

21 第73条の2の規定による通知書(自動車税種別割納付義務免除(不承認)通知書) |

(一部改正〔昭和37年規則45号・38年2号・39年56号・40年21号・41年20号・42年23号・43年23号・34号・45年34号・47年34号・48年25号・50年14号・51年22号・53年27号・61号・55年18号・57年34号・61年17号・平成2年19号・13年17号・14年35号・15年78号・20年4号・33号・44号・21年19号・22年4号・29年2号・令和5年15号・7年55号〕)

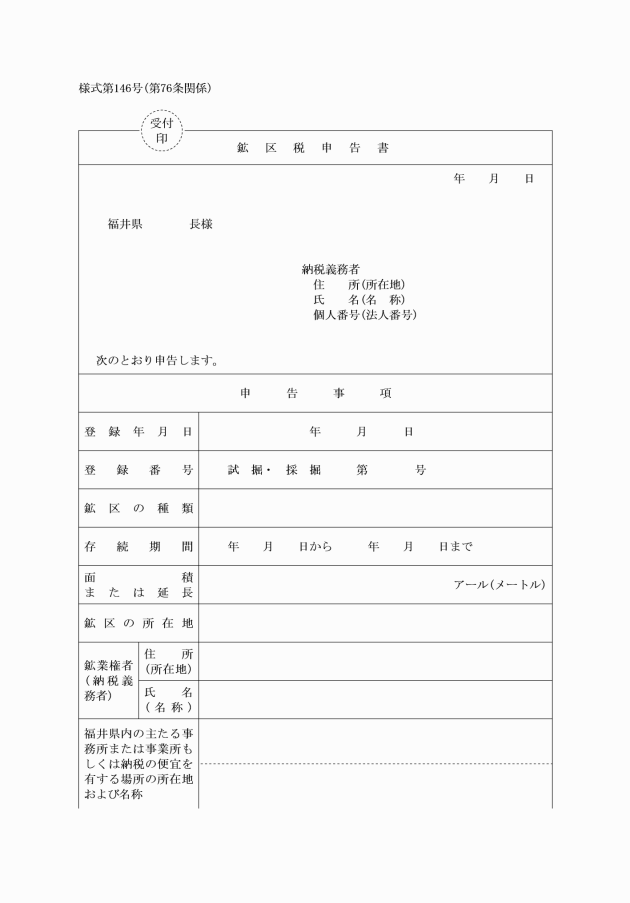

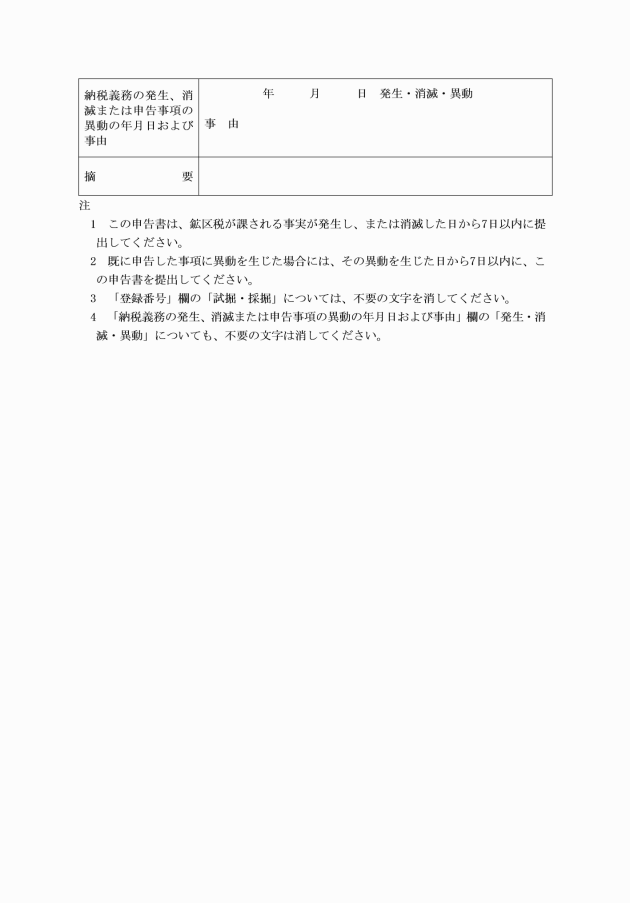

第7節 鉱区税

(様式)

第76条 鉱区税について作成する書面のうち、次の左欄に掲げるものの書式および作成の方法は、それぞれ次の右欄に掲げる様式の定めるところによる。

書面の種類 | |

1 条例第159条の規定による申告書(鉱区税申告書) | |

2 条例第163条第1項の規定による証明書(納税証明書) | |

2の2 条例第163条第2項の規定による請求書(納税証明書交付請求書) | |

3 条例第164条第2項の規定による申請書(鉱区税減額(免除)申請書) | |

4 条例第164条第2項の規定による減免申請に対する通知書(鉱区税減額・免除(不承認)通知書) |

(一部改正〔昭和37年規則45号・38年2号・51年22号・55年18号・平成20年44号・21年19号〕)

第8節 削除

(削除〔平成16年規則31号〕)

第77条および第78条 削除

(削除〔平成16年規則31号〕)

第9節 固定資産税

(様式)

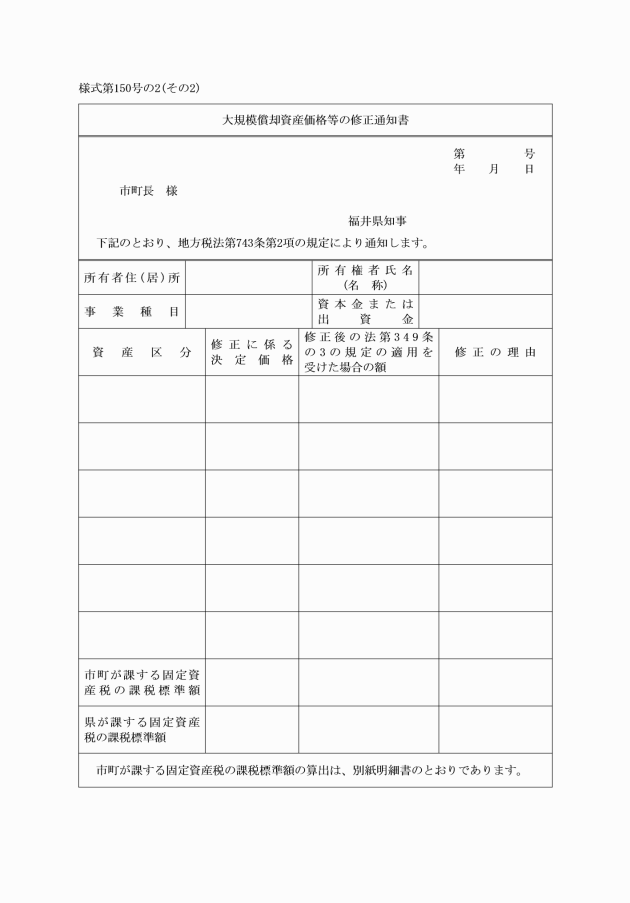

第79条 固定資産税について作成する書面のうち、次の左欄に掲げるものの書式および作成の方法は、それぞれ次の右欄に掲げる様式の定めるところによる。

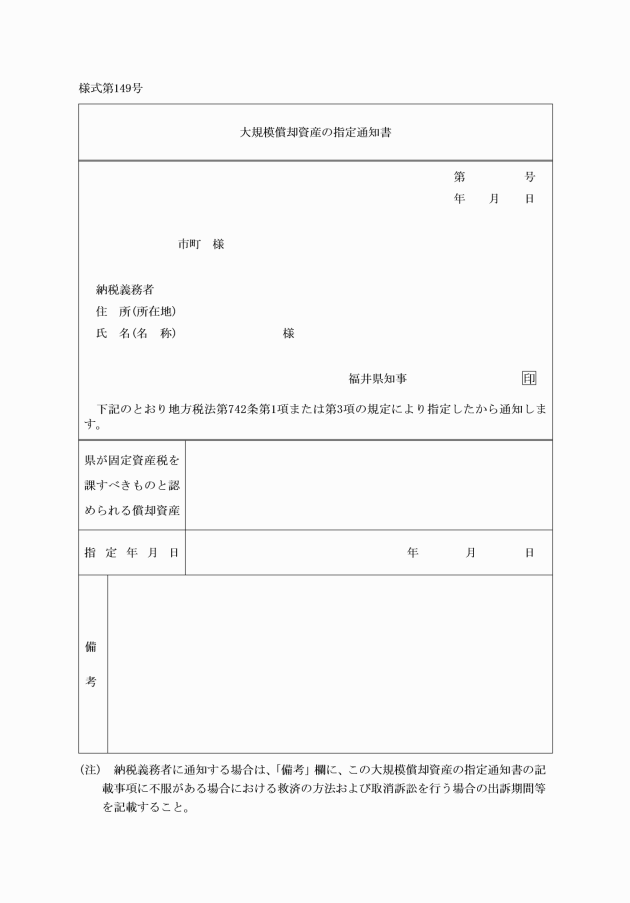

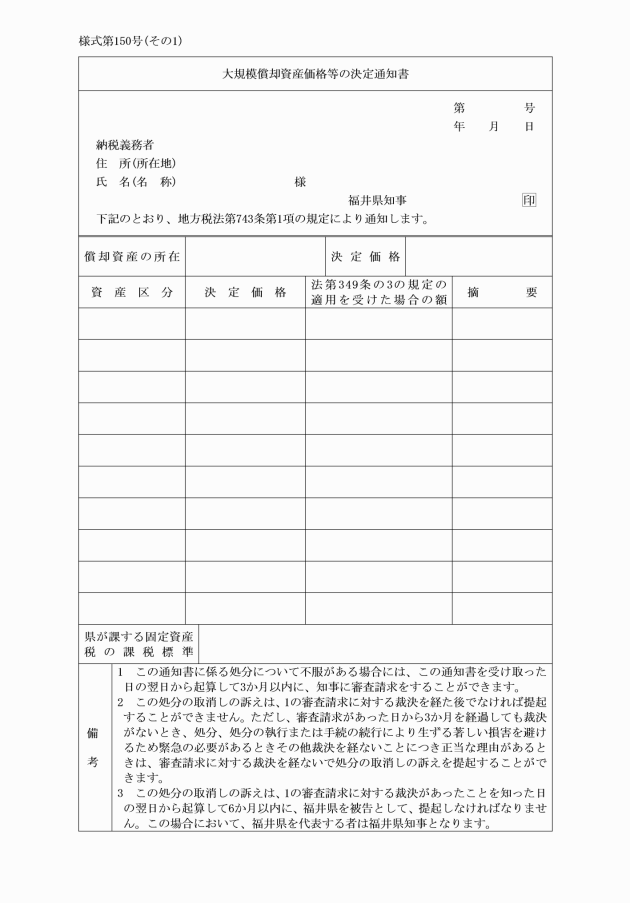

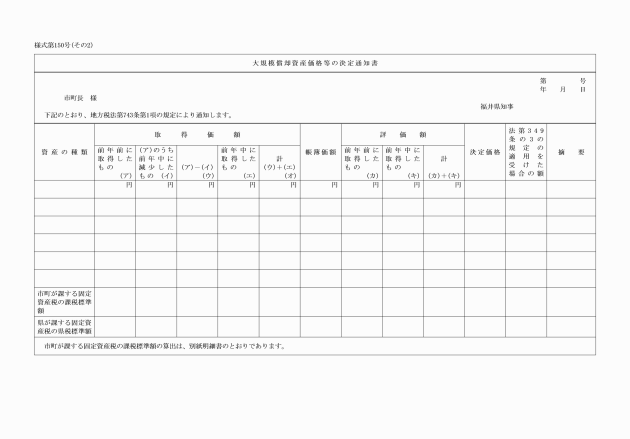

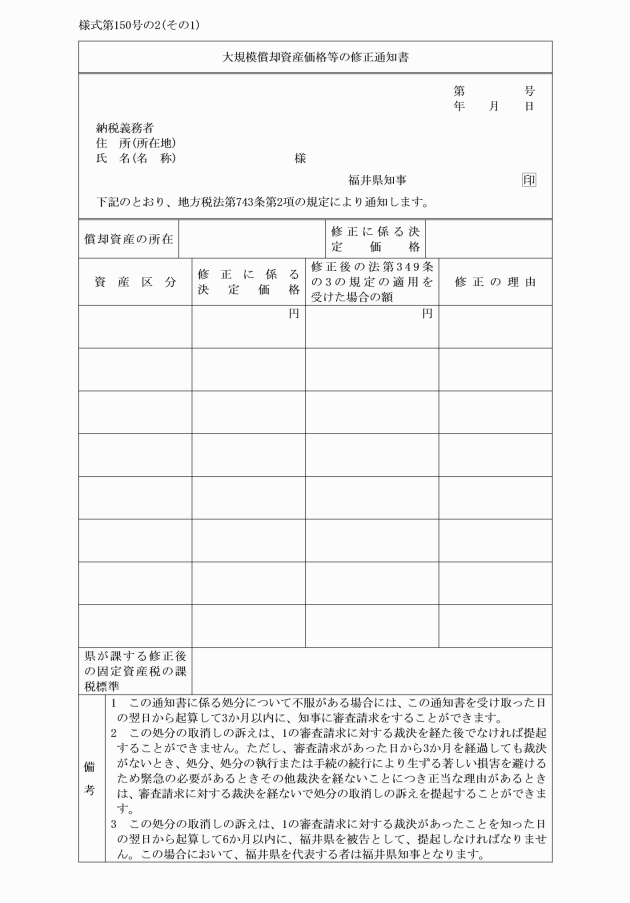

書面の種類 | |

1 法第742条第1項または第3項の規定による通知書(大規模償却資産指定通知書) | |

2 法第743条第1項の規定による通知書(大規模償却資産価格決定通知書) | |

3 法第743条第2項の規定による通知書(大規模償却資産価格等修正通知書) | |

4 条例第179条第2項の規定による申請書(固定資産税減額(免除)申請書) | |

5 条例第179条第2項の減免申請に対する通知書(固定資産税減額・免除(不承認)通知書) |

(全部改正〔昭和43年規則34号〕、一部改正〔昭和44年規則23号・51年22号・55年18号・平成21年19号〕)

第3章 目的税

第1節および第2節 削除

(削除〔平成21年規則19号〕)

第80条から第87条まで 削除

(削除〔平成21年規則19号〕)

第3節 狩猟税

(追加〔平成16年規則31号〕)

(狩猟税申告書に添付すべき証明書類)

第87条の2 条例第211条第2項の規定により狩猟税申告書に添付すべき証明書類は、狩猟者の登録を受ける者について、その者の住所地の市町長が発行する当該年度の県民税の所得割額がない旨等の証明書とする。

(追加〔平成16年規則31号〕、一部改正〔平成18年規則9号〕)

(様式)

第87条の3 狩猟税について作成する書面のうち、次の左欄に掲げるものの書式および作成の方法は、それぞれ次の右欄に掲げる様式の定めるところによる。

書面の種類 | |

1 条例第211条第1項の規定による申告書(狩猟税申告書) | |

2 条例第213条第2項の規定による申請書(狩猟税減額(免除)申請書) | |

3 条例第213条第2項の規定による減免申請に対する通知書(狩猟税減額・免除(不承認)通知書) |

(追加〔平成16年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則19号〕)

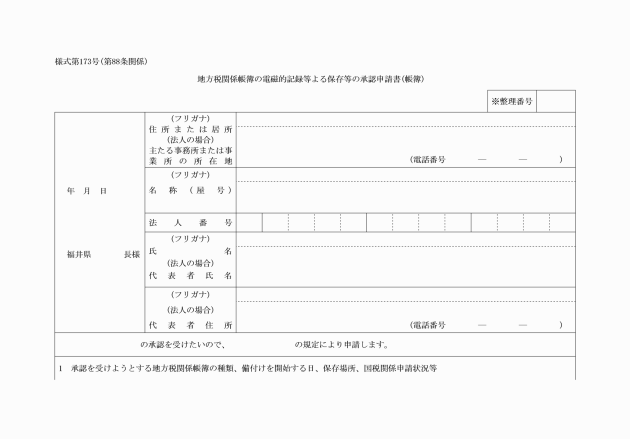

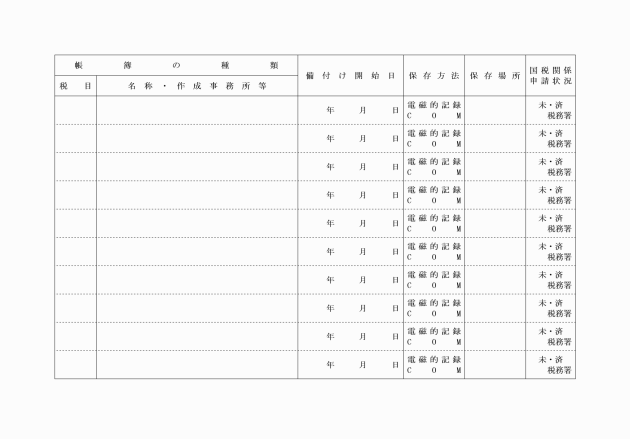

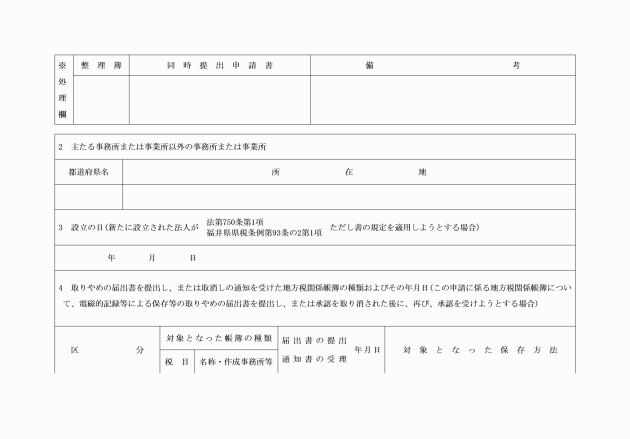

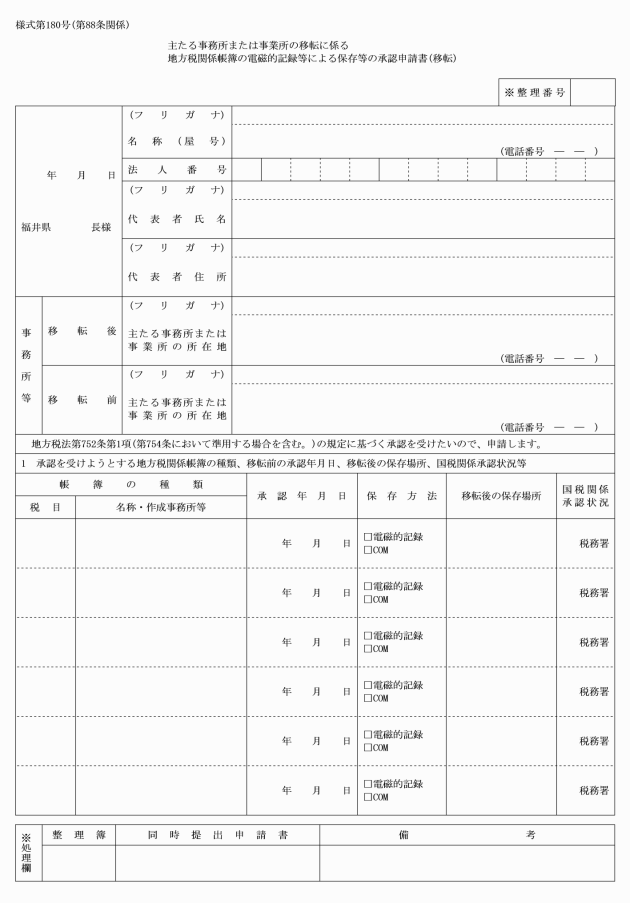

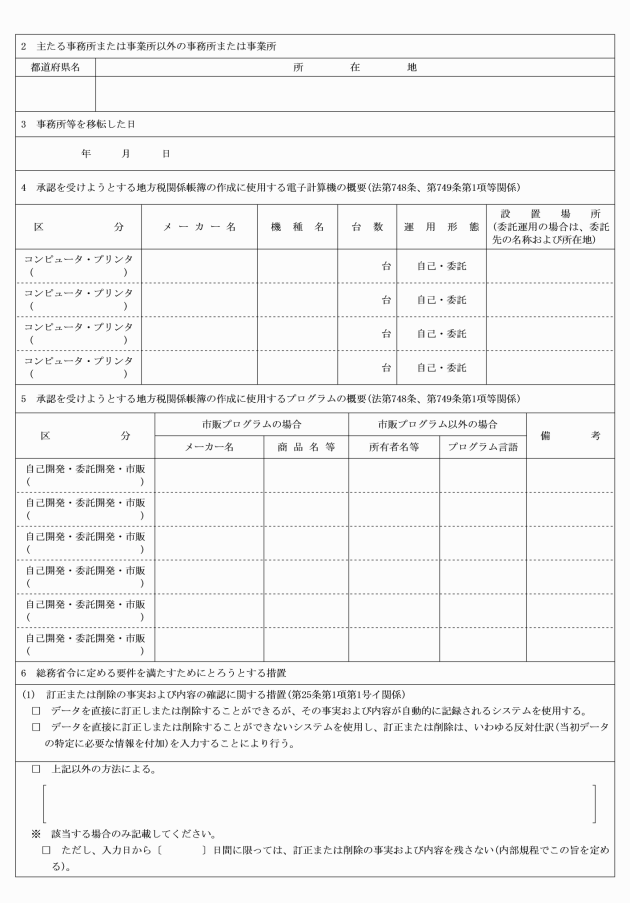

第4章 電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類の保存方法等の特例

(追加〔平成10年規則44号〕)

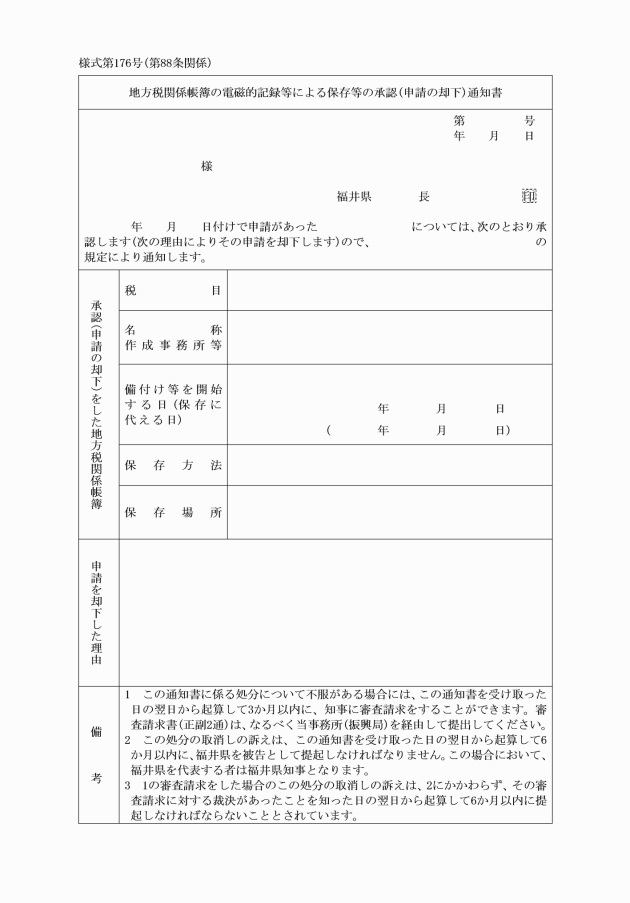

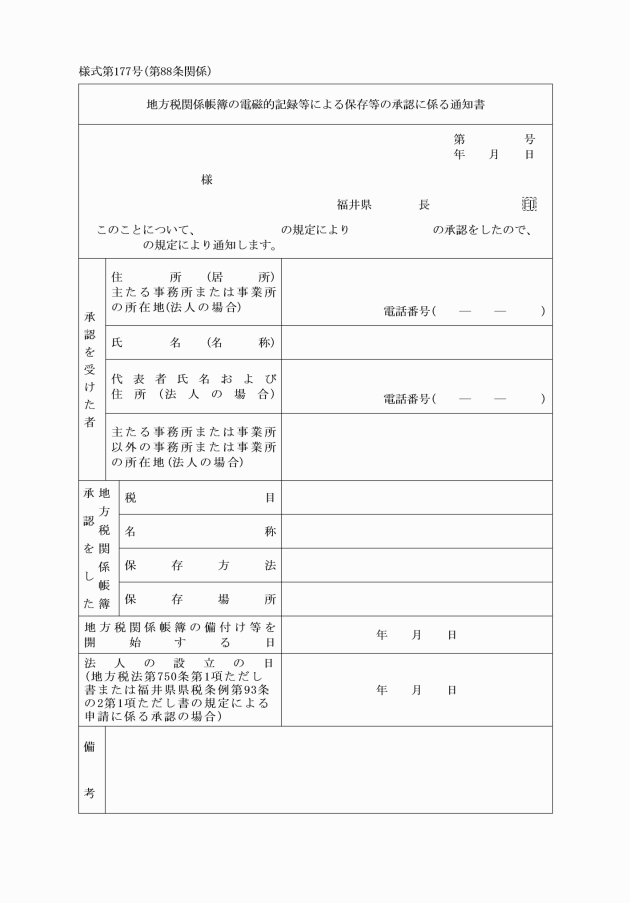

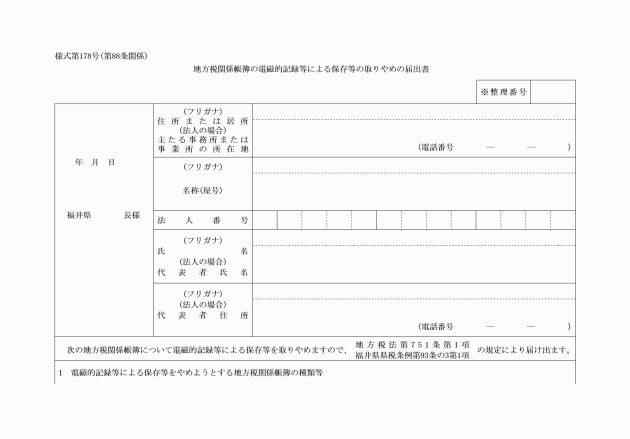

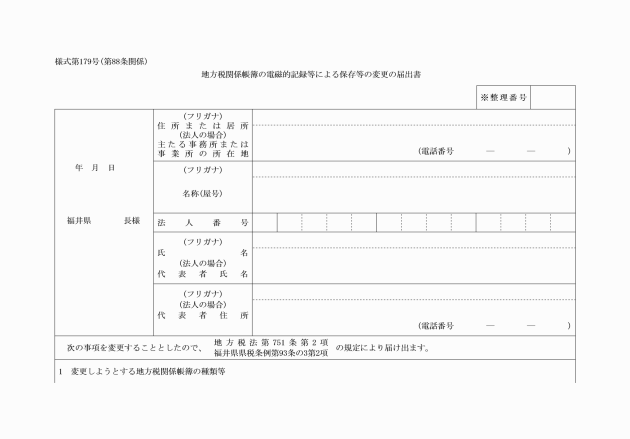

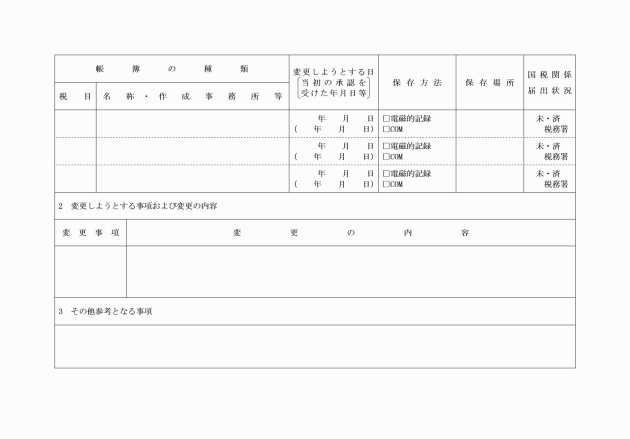

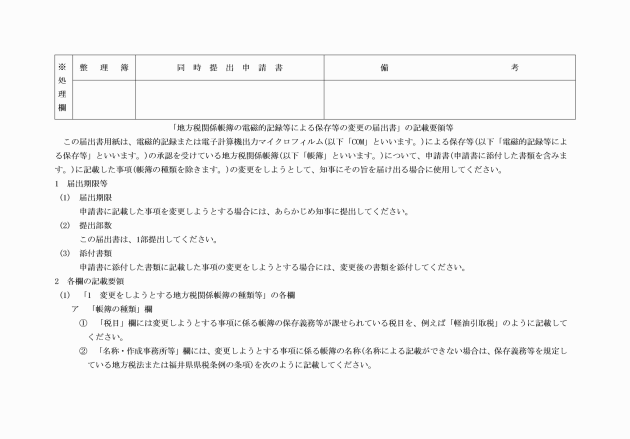

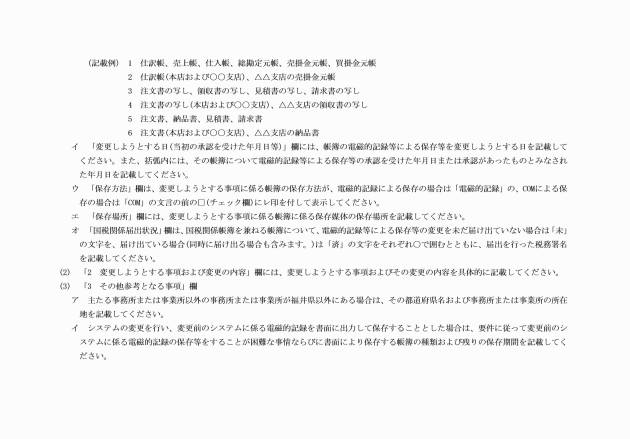

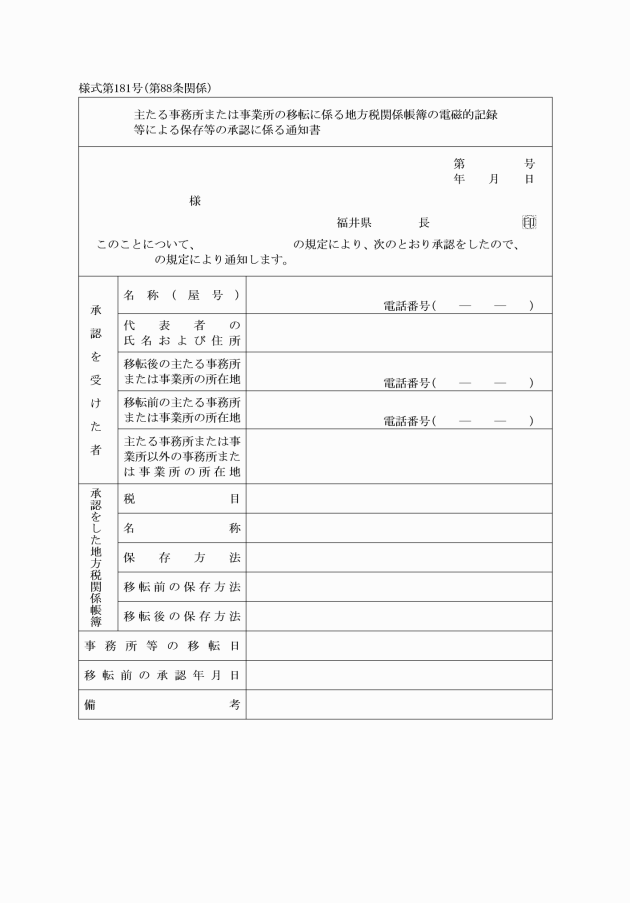

書面の種類 | |

1 法第750条第1項(法第754条において準用する場合を含む。)および条例第93条の2第1項の申請書(地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書) | |

2 削除 | |

3 法第754条において準用する法第750条第1項および条例第93条の5において準用する条例第93条の2第1項の申請書(地方税関係帳簿に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存の承認申請書) | |

4 法第750条第3項(法第752条第3項(法第754条において準用する場合を含む。)および第754条において準用する場合を含む。)および条例第93条の2第3項(条例第93条の5において準用する場合を含む。)の規定による通知書(地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認(申請の却下)通知書) | |

5 法第750条第5項(法第754条において準用する場合を含む。)の規定による通知書(地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認に係る通知書) | |

6 法第751条第1項(法第754条において準用する場合を含む。)および条例第93条の3第1項(条例第93条の5において準用する場合を含む。)の届出書(地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出書) | |

7 法第751条第2項(法第754条において準用する場合を含む。)および条例第93条の3第2項(条例第93条の5において準用する場合を含む。)の届出書(地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の変更の届出書) | |

8 法第752条第1項(法第754条において準用する場合を含む。)の申請書(主たる事務所または事業所の移転に係る地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書) | |

9 法第752条第6項(法第754条において準用する場合を含む。)において準用する法第750条第5項の規定による通知書(住所または主たる事務所もしくは事業所の移転に係る地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認に係る通知書) | |

10 法第753条第2項(法第754条において準用する場合を含む。)および条例第93条の4第2項(条例第93条の5において準用する場合を含む。)の規定による通知書(地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認取消通知書) |

(追加〔平成10年規則44号〕、一部改正〔平成12年規則12号の2・17年114号・25年73号・29年2号〕)

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔昭和56年規則19号・58年37号・平成7年21号〕)

(阪神・淡路大震災に係る不動産取得税の減免の範囲の特例)

2 条例第77条第1項第2号に該当する不動産で阪神・淡路大震災により滅失し、または損壊した家屋(以下この項および次項において「被代替家屋」という。)に代わるものと知事が認める家屋で平成8年3月31日までに取得されたもの(以下この項および次項において「代替家屋」という。)の不動産取得税については、第57条第1項第2号の規定にかかわらず、次に掲げる税額のうちいずれか多い方の税額を軽減し、または免除する。

(1) 代替家屋の価格を代替家屋の床面積で除し、被代替家屋の床面積を乗じて得た額に税率を乗じて得た額に相当する税額

(2) 被代替家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(被代替家屋の価格が固定資産台帳に登録されていない場合にあっては、法第388条第1項の固定資産評価基準によって決定した価格)に税率を乗じて得た額に相当する税額

(追加〔平成7年規則22号〕)

ア 代替家屋の居住部分の価格を代替家屋の居住部分の床面積で除して得た額に代替家屋の居住部分の床面積からその被代替家屋の居住部分の床面積を控除した面積(イにおいて被代替家屋の人の居住の用以外の用に供する部分(以下「非居住部分」という。)の床面積が代替家屋の非居住部分の床面積を超える場合にあっては、その超える面積をさらに控除した面積)を乗じて得た額

イ 代替家屋の非居住部分の価格を代替家屋の非居住部分の床面積で除して得た額に代替家屋の非居住部分の床面積からその被代替家屋の非居住部分の床面積を控除した面積(アにおいて被代替家屋の居住部分の床面積が代替家屋の居住部分の床面積を超える場合にあっては、その超える面積をさらに控除した面積)を乗じて得た額

(2) 代替家屋の価格からその被代替家屋の固定資産台帳に登録された価格をそれぞれ居住部分の価格と非居住部分の価格に区分して控除した価格(控除されない価格があるときは、それぞれ他の部分の価格から控除するものとしてその控除した後の価格とする。)を課税標準として仮に算定した不動産所得税額の合計額と、当該代替家屋の不動産取得税額の差額に相当する税額

(追加〔平成7年規則22号〕)

(知事が指定する行事)

4 条例附則第21条の規定により知事が指定する行事は、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(令和2年政令第160号)第3条第1項の規定により指定されたものとする。

(追加〔令和2年規則41号〕)

附則(昭和37年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第53条の2の規定は、昭和37年度の個人の事業税から適用し、昭和36年度以前の個人の事業税については、なお従前の例による。

3 新規則第57条の規定は、昭和37年4月1日以後においてなされる不動産の取得について運用し、同日前になされた不動産の取得については、なお従前の例による。

4 昭和39年1月1日前において不動産を取得した場合における新規則第57条第1項第2号の規定の適用については、この規定中「法第388条第1項の固定資産評価基準によって」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和37年法律第51号)による改正前の法第388条第3項の規定によって示された評価の基準ならびに評価の方法および手続に準じて」とする。

5 新規則第66条の規定は、昭和37年4月1日から適用する。

附則(昭和38年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和38年規則第36号)

この規則は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、第2条、第39条、第40条、第40条の2、第55条、第58条、第82条の2の改正規定ならびに第54条の改正規定(第58条を第57条に、第53条の2を第53条に改める部分に限る。)ならびに様式第53号(その1、その2、その3、その4)、様式第77号、様式第80号、様式第117号、様式第142号、様式第144号の2、様式第144号の4、様式第149号、様式第153号の2の改正ならびに様式第7号の改正(申告書の提出期限を定める部分に限る。)、様式第8号(その5)(ただし書を追加する部分に限る。)、様式第15、16号の改正(督促手数料、延滞加算金額の欄を削り、およびただし書を改める部分を除く。)、様式第19号の改正(記載要領5の改正部分に限る。)、様式第20号の改正(督促手数料および延滞加算金額の欄を削る部分を除く。)、様式第51号の改正(督促手数料および延滞加算金額の欄を削る部分を除く。)、様式第52号(その2)の改正(督促手数料および延滞加算金額の欄を削る部分を除く。)ならびに様式第51号の次に1様式を加える改正、様式第52号(その2)の次に1様式を加える改正、様式第117号(その1)の次に1様式を加える改正および様式第153号の2の次の1様式を加える改正ならびに狩猟者税および入猟税に関する改正規定ならびに様式第142号の2、様式第142号の3および様式第148号の改正は、公布の日から施行する。

附則(昭和38年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和39年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第16条の口座振替の方法もしくは証券による納付、納入または払い込みに関する規定ならびに同条第4項(ただし書を追加する部分に限る。)の規定は、昭和39年度歳入として収納する徴収金から適用する。

3 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第16条第4項および第17条の規定は、昭和38年度歳入として収納する徴収金については、なお従前の例による。

4 新規則第53条第1項第2号の規定は、昭和39年度分の個人の事業税から適用し、昭和38年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

5 旧規則第56条第4号および第57条第1項第2号の代替不動産の取得に対する減免の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第29号)の施行の日の前日までに取得した家屋については、なお従前の例による。

6 新規則第57条第1項第4号の規定は、昭和39年1月1日以後において不動産を取得した場合について適用する。

(様式に関する経過措置)

7 旧規則に定める様式による用紙(様式第7号、第8号(その1からその6まで)、第9号、第11号、第15号、第16号、第17号、第61号および第150号(その2)による用紙を除く。)は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和39年規則第32号)抄

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

附則(昭和39年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式第61号および第66号の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和39年規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2室戸台風の災害に因る被災者に対する事業税の減免に関する規則(昭和36年福井県規則第42号)は、廃止する。

附則(昭和40年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則第53条の改正規定は、昭和40年度の個人の事業税から適用し、昭和39年度以前の個人の事業税については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

3 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙(様式第8号(その1およびその2)および第11号を除く。)は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和40年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和40年規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和41年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第65条の改正規定および様式第115号の次に1様式を加える改正は昭和41年6月1日から、この規則による改正後の第71条の表第4号の規定ならびにこの規則による改正前の様式第117号、様式第117号附表(その1)、様式第117号附表(その2)および様式第125号(250円を300円に改める部分に限る。)の改正、様式第124号を様式第125号とする改正、様式第127号の改正、様式第127号の次に1様式を加える改正ならびに様式第128号および様式第138号の改正は昭和41年8月1日から、第72条第1項の改正規定は昭和42年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和41年規則第24号)

この規則は、昭和41年6月1日から施行する。

附則(昭和41年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則第53条第1項の規定は、昭和41年度分の個人の事業税から適用し、昭和40年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

附則(昭和41年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和42年規則第13号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和42年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和42年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和42年規則第51号)

この規則は、昭和43年1月1日から施行する。

附則(昭和43年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。ただし、自動車税に関する部分は、昭和43年5月1日から、第59条の3および第59条の4の改正規定ならびに別表1の改正ならびに附則第2項の規定は、昭和43年7月1日から施行する。

(娯楽施設利用税の等級決定に関する経過措置)

2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則第59条の4の規定によって決定される等級が、この規則の施行前に決定された等級と比較して、2階級以上の上位の等級となる場合は、同条の規定にかかわらず、これを昭和43年度分にかぎり、1階級上位の等級とする。ただし、当該期間中に、本項本文の適用を受けた設置物件数について、この規則の施行の日に決定されるべき等級の上位の等級または本項本文により決定された等級の下位の等級に該当することとなる変動があった場合は、この限りでない。

(様式に関する経過措置)

3 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和43年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和43年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年7月1日から施行する。

(準備行為に関する経過規定)

2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則第48条の9の規定による売りさばき人の指定の申請および売りさばき人の指定は、この規則施行前においても行なうことができる。

附則(昭和44年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(事業税に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第53条の規定は、昭和44年度分の個人の事業税から適用し、昭和43年度分以前の個人の事業税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

3 新規則第149条の規定は、昭和44年度分の自動車税から適用し、昭和43年度以前の自動車税については、なお従前の例による。

(自動車税証紙に関する経過措置)

4 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則様式第61号(その1)に定める自動車税証紙は、昭和44年5月31日まで使用することができる。

附則(昭和44年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、娯楽施設利用税、自動車税および自動車取得税に関する改正規定は、昭和45年1月1日から施行する。

附則(昭和45年規則第15号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和45年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(事業税に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第53条第2項第2号の規定は、昭和45年度分の個人の事業税から適用し、昭和44年度分以前の個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

3 新規則第56条第5号の規定は、この規則の施行の日以後の不動産の取得に対する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

4 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和45年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和46年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和46年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和47年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、娯楽施設利用税に関する改正規定は、昭和47年5月1日から施行する。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則中娯楽施設利用税に関する規定は、昭和47年5月1日以後におけるエアーライフル射撃場の利用に対して課する娯楽施設利用税について適用する。

附則(昭和47年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年8月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和48年規則第4号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和48年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、娯楽施設利用税に関する改正規定は、昭和48年6月1日から施行する。

(不動産取得税に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第56条第5号および第6号の規定は、この規則の施行の日以後の不動産の取得に対する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

3 改正後の規則中娯楽施設利用税に関する部分は、昭和48年6月1日以後におけるゴルフ練習場およびゴルフ場に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ練習場およびゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

4 改正後の規則第74条第4項第1号および第2号の規定は、昭和48年度分の自動車税から適用し、昭和47年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

5 改正後の規則第18条第2項第1号および第2号の規定は、昭和48年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

6 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和49年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第59条の4の改正規定は、昭和49年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する規定の適用)

2 この規定による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第56条第6号の規定は、昭和49年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

3 改正後の規則第59条の4の規定は、昭和49年4月1日以後におけるまあじゃん場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるまあじゃん場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

附則(昭和49年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(自動車税に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第74条第4項および第5項の規定は、昭和49年度分の自動車税から適用し、昭和48年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

3 改正後の規則第80条第2項および第3項の規定は、昭和49年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

4 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和49年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則第53条第1項の規定は、昭和49年度分の個人の事業税から適用し、昭和48年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

3 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和49年規則第55号)

この規則は、昭和49年11月1日から施行する。

附則(昭和49年規則第56号)

この規則は、昭和49年11月5日から施行する。

附則(昭和50年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(自動車税に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則第74条第2項および第3項の規定は、昭和50年度分の自動車税から適用し、昭和49年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

3 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和51年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則第59条の7第1項および第2項の規定は、昭和51年4月1日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

附則(昭和51年規則第22号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和52年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(自動車税に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則第74条第2項の規定は、昭和52年度分の自動車税から適用し、昭和51年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

附則(昭和52年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年6月1日から施行する。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則第59条の7第1項および第2項の規定は、昭和52年6月1日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

附則(昭和52年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(不動産取得税に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則第56条第7号から第12号までの規定は、昭和52年7月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

3 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和53年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則第56条第13号の規定は、昭和53年4月1日以後の不動産の取得について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

3 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和53年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(自動車税に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則第74条第2項の規定は、昭和53年度分の自動車税から適用し、昭和52年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

附則(昭和53年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(自動車税に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の福共県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第74条の規定は、昭和53年度分の自動車税から適用し、昭和52年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

3 改正後の規則第80条の規定は、昭和53年4月1日以降における自動車の取得に係る自動車取得税から適用し、同日前における自動車の取得に係る自動車取得税については、なお従前の例による。

附則(昭和54年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和54年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、狩猟免許税に関する改正規定は、同年4月16日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和54年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(狩猟者登録税入猟税証紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則様式第61号(その2)に定める狩猟免許税・入猟税証紙は、当分の間、狩猟者登録税入猟税証紙として使用することができる。

附則(昭和55年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和55年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則第56条第6号の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

附則(昭和56年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和56年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和57年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条、第12条、第14条および様式第7号の改正規定は昭和57年10月1日から、様式第128号の改正規定は昭和58年1月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和58年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(自動車税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第74条第3項の規定は、昭和58年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和57年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

3 改正後の規則第80条第1項の規定は、昭和58年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

附則(昭和58年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、昭和58年6月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和58年規則第59号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則の規定は、昭和58年5月24日から適用する。

(様式に関する経過措置)

3 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和59年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和60年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第53条第1項の規定は、昭和60年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和59年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 改正後の規則第56条第5号の規定は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する経過措置)

4 改正後の規則第59条の6の規定は、施行日以後のゴルフ練習場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、施行日前のゴルフ練習場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

5 昭和62年4月1日前に法人の県民税および法人の事業税に係る徴収金を納付する者が当該徴収金を納付する場合における当該徴収金に添える納付書の様式については、従前の例によることができる。

6 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和60年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(自動車税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第74条第3項の規定は、昭和60年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和59年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

3 改正後の規則第80条第1項の規定は、昭和60年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

附則(昭和61年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第74条の2の改正規定ならびに第75条の表第5号の次に1号を加える改正規定および同表第11号を削る改正規定ならびに様式第53号、様式第53号の2、様式第143号(その2)および様式第145号の改正ならびに様式第143号の次に1様式を加える改正は、昭和61年7月1日から施行する。

(自動車税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第74条第3項の規定は、昭和61年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和60年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第74条第7項から第9項までの規定ならびに第75条の表第2号および第3号の規定は、昭和61年度以後の年度分の自動車税について適用する。

(自動車取得税に関する経過措置)

4 改正後の規則第80条第1項の規定は、昭和61年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

5 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和61年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則の規定は、昭和61年7月1日以後の回胴式遊技機場ならびにじゃん球場およびアレンジボール場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用する。

附則(昭和62年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(自動車税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第74条第2項および第3項の規定は、昭和62年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和61年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

3 改正後の規則第80条第1項の規定は、昭和62年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

4 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和63年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(自動車税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福井県県税条例施行規則第74条第9項の規定は、昭和63年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和62年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

3 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則および福井県核燃料税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和63年規則第21号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(昭和63年規則第39号)

この規則は、昭和63年9月1日から施行する。ただし、第65条の表の改正規定((27)の項から(30)の項までを加える部分に限る。)および様式第115号の次に9様式を加える改正規定(様式第115号の2から様式第115号の5までに限る。)は、公布の日から施行する。

附則(平成元年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(売りさばき手数料および押印手数料に関する経過措置)

2 この規則による改正後の第48条の13第2項および第3項の規定は、平成元年4月1日以後に買い受けた税証紙または始動票札に係る売りさばき手数料または押印手数料について適用し、同日前に買い受けた税証紙または始動票札に係る売りさばき手数料または押印手数料については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

3 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(福井県核燃料税条例施行規則の一部改正)

4 福井県核燃料税条例施行規則(昭和61年福井県規則第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成元年規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(自動車税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の第74条の規定は、平成2年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成元年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

3 この規則による改正後の第80条の規定は、平成2年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

4 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成3年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第71条の改正規定および様式第125号から様式第127号までの改正規定は、平成3年7月1日から施行する。

(自動車税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則の規定中自動車税に関する部分は、平成3年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成2年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

3 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成3年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式の特例)

2 平成3年度に限り、この規則による改正後の様式第140号中「

年3月から 年2月までの収入額 ① |

」とあるのは、「

年8月から 年2月までの収入額 ① |

」と読み替えるものとする。

附則(平成4年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第83条の3の次に1条を加える改正規定は、平成4年6月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第56条第4号の2の規定は、平成3年4月2日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

3 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成5年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成6年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成7年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(個人の事業税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第53条第1項の規定は、平成7年1月17日(以下「適用日」という。)以後に納期の到来する個人の事業税について適用し、適用日前に納期の到来する個人の事業税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

3 改正後の規則第72条の規定は、平成7年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成6年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

4 改正後の規則附則第2項の規定は、適用日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、適用日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

5 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成7年規則第50号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

附則(平成7年規則第77号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成8年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成8年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成8年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成8年規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(始動票札および証紙収納代金印に関する経過措置)

2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に買い受ける始動票札および施行日以後に押印される証紙収納代金印について適用し、施行日前に買い受けた始動票札および同日前に押印された証紙収納印については、なお従前の例による。

3 計器取扱者は、改正後の規則の規定および前項の規定にかかわらず、当分の間、この規則による改正前の福井県県税条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による始動票札(以下「旧始動票札」という。)を従前の例により買受け、使用し、および返還し、ならびに改正前の規則の規定による証紙収納印(以下「証紙収納印」という。)を押印することができる。この場合において、施行日以後の旧始動票札の買受け、使用および返還ならびに証紙収納印の押印については、改正後の規定による始動票札の買受け、使用および返還ならびに改正後の規定による証紙代金収納印の押印とみなす。

(旧始動票札の出納保管に関する経過措置)

4 出納長は、改正後の規則第48条の16第1項の規定にかかわらず、当分の間、旧始動票札を出納保管しなければならない。

5 出納長は、旧始動票札に関し、改正後の規則第48条の16第2項の規定にかかわらず、当分の間、改正前の規則様式第61号の13の規定による税証紙等受払簿を備え、旧始動票札の出納を明らかにするとともに、当該受払簿を年度経過後3年間保存しなければならない。

(様式に関する経過措置)

6 改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成9年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(売りさばき手数料および押印手数料に関する経過措置)

2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第48条の13第2項および第3項の規定は、平成9年4月1日以後に買い受けられる税証紙に係る売りさばき手数料および同日以後に押印される証紙収納代金印に係る押印手数料について適用し、同日前に買い受けられた税証紙に係る売りさばき手数料および同日前に押印された証紙収納代金印に係る押印手数料については、なお従前の例による。

(地方消費税交付金に関する経過措置)

3 平成9年度分の地方消費税交付金に限り、改正後の規則第54条の2の規定の適用については、同条中「毎年度の6月、9月、12月および3月」とあるのは「平成9年12月および平成10年3月」とする。

(自動車税に関する経過措置)

4 改正後の規則第74条第3項の規定は、平成9年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成8年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

5 改正後の規則第80条第1項の規定は、平成9年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

6 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成10年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第56条第10号の規定は、平成10年4月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

3 改正後の規則第74条第3項第1号の規定は、平成10年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成9年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

4 改正後の規則第80条第1項第1号の規定は、平成10年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

5 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成10年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年5月31日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成10年度分の個人の県民税の賦課徴収に関する報告の特例)

3 福井県県税条例の一部を改正する条例(平成10年福井県条例第27号)による改正後の条例第27条第1項の規定による報告については、平成10年度分の個人の県民税に限り、改正後の福井県県税条例施行規則様式第64号注1中「6月30日」とあるのは「7月31日」と、「5月31日」とあるのは「6月30日」とする。

附則(平成10年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、福井県県税条例の一部を改正する条例(平成10年福井県条例第29号)の施行の日(平成10年7月1日)から施行する。ただし、第80条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(自動車取得税に関する経過措置)

2 改正後の福井県県税条例施行規則第80条第2項の規定は、平成10年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

附則(平成10年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに免税軽油使用者証を提示して免税証の交付を受けた者で、施行日以後に当該免税証の有効期間の満了日が到来するものに対する改正後の福井県県税条例施行規則第85条の2の規定の適用については、同条第2項中「当該免税証の交付を受けた日が属する月の初日」とあるのは「平成10年10月1日」と、同条第3項中「現免税証の交付を受けた日が属する月の初日」とあるのは「平成10年10月1日」とする。

附則(平成11年規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の第61条第1項の規定は、平成11年7月1日以後のゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、同日前のゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。

附則(平成11年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(自動車税に関する経過措置)

2 第1条による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第74条第2項および第3項の規定は、平成11年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成10年度分までの自動車税については、従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

3 改正後の規則第80条第1項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

4 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則および福井県核燃料税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成11年規則第90号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成11年12月1日から施行する。

(様式の特例)

2 納期限が平成11年12月30日以前である県税に係る延滞金の割合について、第1条の規定による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)様式第7号、様式第8号(その1)、様式第8号(その1の2)、様式第8号(その2)、様式第8号(その2の2)、様式第8号(その3)、様式第8号(その4)、様式第9号、様式第11号(その1)、様式第11号(その2)、様式第12号、様式第13号、様式第59号、様式第59号の2(その1)、様式第59号の2(その2)および様式第151号中「その期間の属する」とあるのは、「その期間のうち平成12年1月1日以後の期間については、その期間の属する」とする。

3 通知書による納期限が平成11年12月30日以前である県税に係る延滞金の割合について、第1条の規定による改正後の規則様式第70号(その1)、様式第70号の5、様式第93号、様式第114号、様式第139号、様式第151号の3および様式第172号中「これらの期間の属する」とあるのは、「これらの期間のうち平成12年1月1日以後の期間については、その期間の属する」とする。

(様式に関する経過措置)

5 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則および福井県核燃料税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成12年規則第106号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年規則第12号の2)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の第11条、第22条から第25条まで、第29条から第31条まで、第66条から第71条までおよび第88条の規定は、平成12年4月1日前における遊興、飲食および宿泊ならびにその他の利用行為に対して課する特別地方消費税については、なおその効力を有する。

附則(平成13年規則第1号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成13年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成13年規則第44号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成15年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成15年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月16日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成15年規則第59号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

附則(平成15年規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成16年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(狩猟税証紙に関する経過措置)

2 改正前の福井県県税条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)様式第61号(その2)に定める様式に基づいて調製した狩猟者登録税入猟税証紙で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、当分の間、改正後の福井県県税条例施行規則様式第61号(その2)に定める様式により調製された狩猟税証紙とみなして使用することができる。

(様式に関する経過措置)

3 改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成16年規則第40号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成16年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年7月18日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成16年規則第91号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

附則(平成17年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第119条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成17年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則、福井県県税条例施行規則、福井県公有財産等管理規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則、食品衛生法施行細則、福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則、生活保護法施行細則、福井県食品衛生条例施行規則、福井県情報公開条例施行規則、里親委託等取扱規則、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則、福井県核燃料税条例施行規則、福井県個人情報保護条例施行規則および遊漁船業の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第45号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成17年規則第114号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)