○福井県公害防止条例施行規則

平成9年2月21日

福井県規則第6号

福井県公害防止条例施行規則を公布する。

福井県公害防止条例施行規則

福井県公害防止条例施行規則(昭和47年福井県規則第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公害発生源の規制

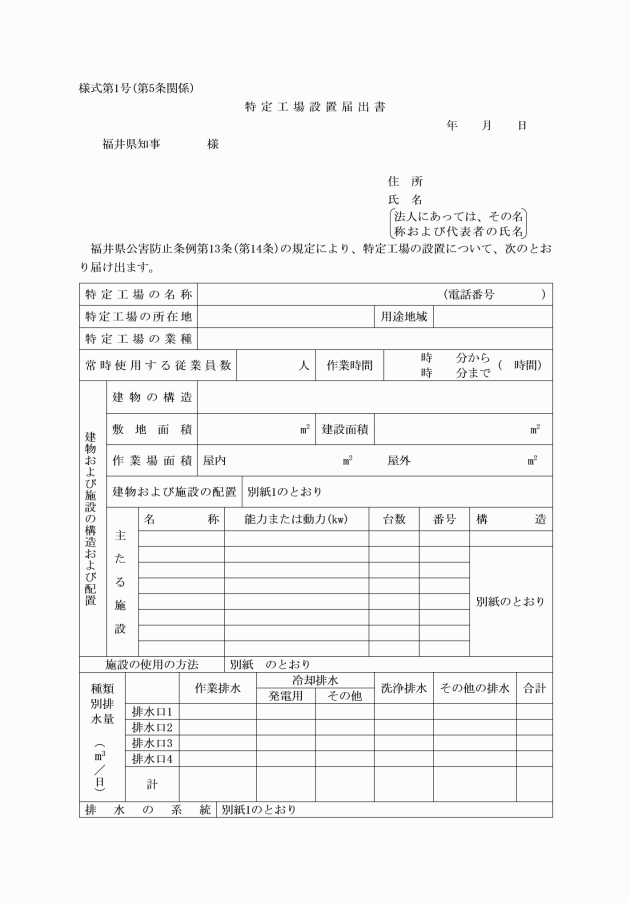

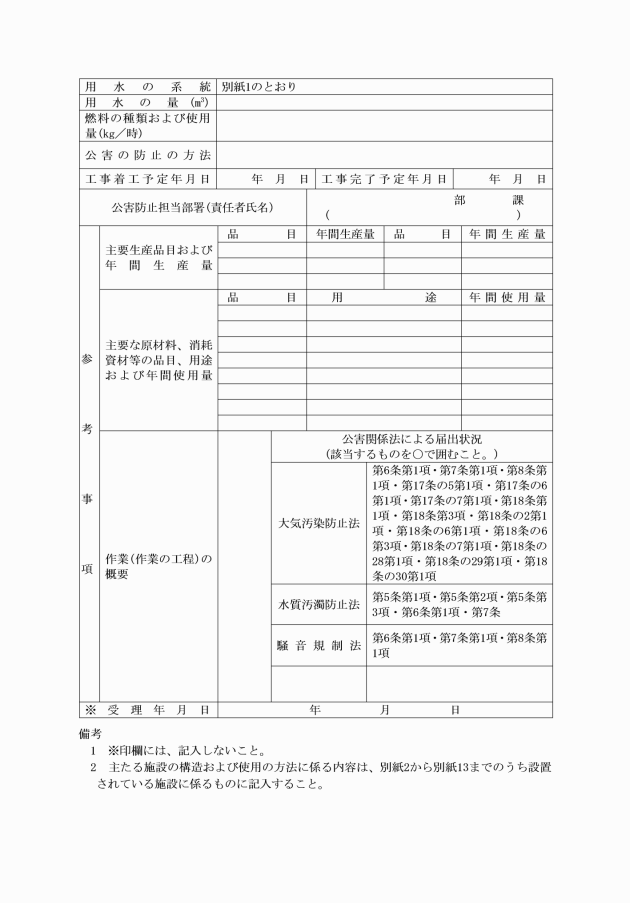

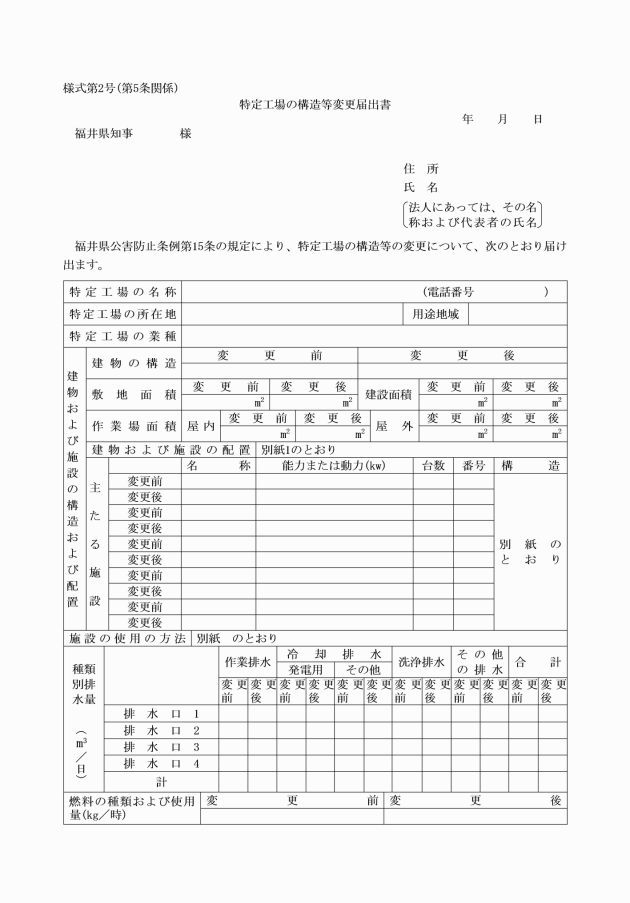

第1節 届出書の様式等(第5条)

第2節 規制基準等(第6条―第10条)

第3節 特定工場に関する規制(第11条―第14条)

第4節 特定施設に関する規制(第15条―第17条)

第5節 工場等の公害の防止に関する管理(第18条―第22条)

第6節 地下水採取に関する規制(第23条―第25条)

第7節 深夜騒音等に関する規制(第26条―第29条)

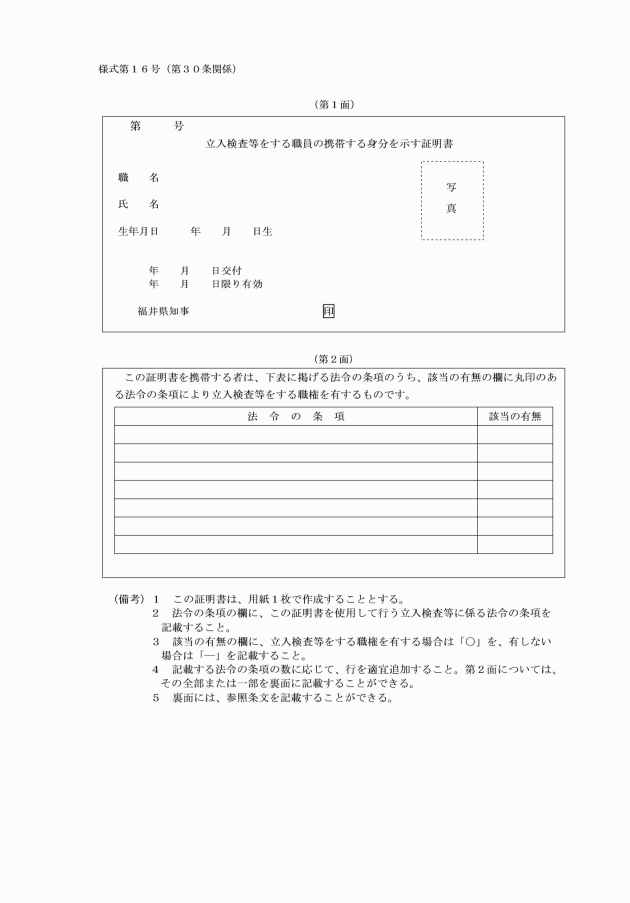

第3章 雑則(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県公害防止条例(平成8年福井県条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において「有害物質」とは、別表第1に掲げる物質をいう。

第2章 公害発生源の規制

第1節 届出書の様式等

ばい煙に係る特定施設 | 別紙2から別紙4まで |

汚水および廃液に係る特定施設 | 別紙7および別紙8 |

悪臭に係る特定施設 | 別紙10 |

ガス状の有機化合物(以下「炭化水素類」という。)に係る特定施設(貯蔵施設に限る。) | 別紙11 |

炭化水素類に係る特定施設(出荷施設に限る。) | 別紙12 |

炭化水素類に係る特定施設(燃料小売業の用に供する地下タンクに限る。) | 別紙13 |

(一部改正〔平成24年規則1号〕)

第2節 規制基準等

(条例第9条第3項ただし書の規則で定める特定施設および工場等)

第8条 条例第9条第3項ただし書の規則で定める特定施設は汚水および廃液に係る特定施設ならびに悪臭に係る特定施設とし、同項ただし書の規則で定める工場等は汚水および廃液に係る特定施設となった施設以外の汚水および廃液に係る特定施設を設置している工場等ならびに悪臭に係る特定施設となった施設以外の悪臭に係る特定施設を設置している工場等とする。

(地下浸透禁止物質)

第9条 条例第10条に規定する規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。

(1) 別表第1の2の表に掲げる物質

(2) クロム化合物

(3) 弗素および弗化水素その他の弗素化合物

(4) フェノール類

(5) 銅およびその化合物

(6) 鉄およびその化合物

(7) 亜鉛およびその化合物

(8) マンガンおよびその化合物

第3節 特定工場に関する規制

(特定工場の設置の届出)

第11条 条例第13条第8号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 排水の系統

(2) 用水の系統およびその量

(特定工場の構造等の変更の届出を要しない軽微な変更)

第12条 条例第15条ただし書の規則で定める軽微な変更は、条例第13条第4号に掲げる事項の変更であって、事務所、従業員の寮その他の公害の防止の措置を要しない建物および施設に係るものとする。

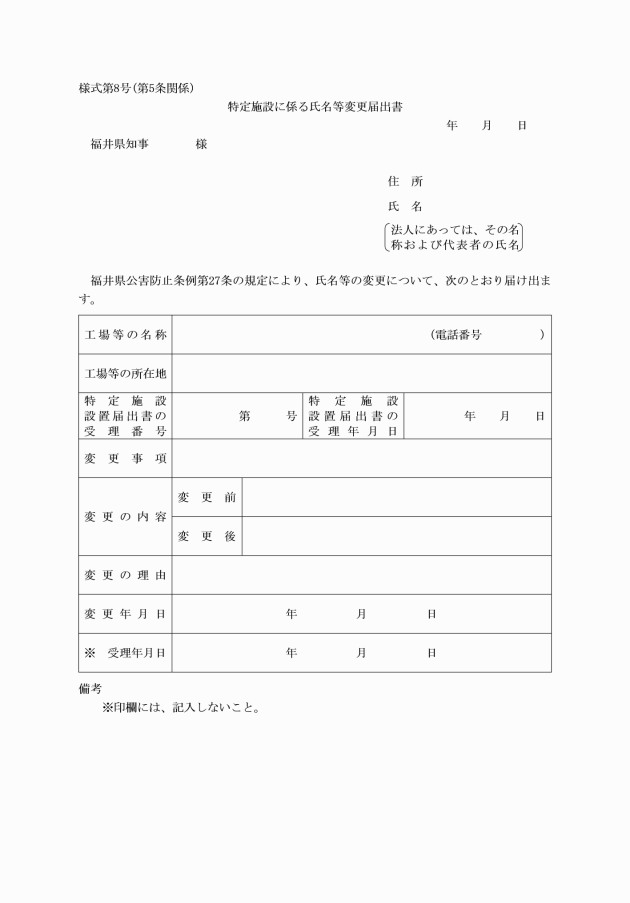

(特定工場に係る氏名等の変更の届出を要しない軽微な変更)

第14条 条例第18条ただし書の規則で定める軽微な変更は、第11条第2号に掲げる事項の変更のうち排水の系統またはその量の変更の伴わないものとする。

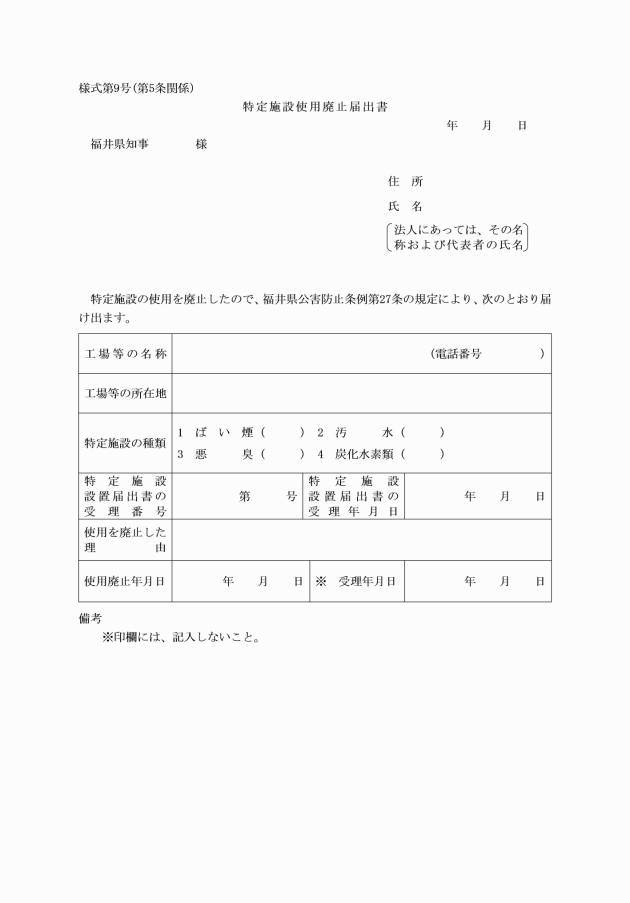

第4節 特定施設に関する規制

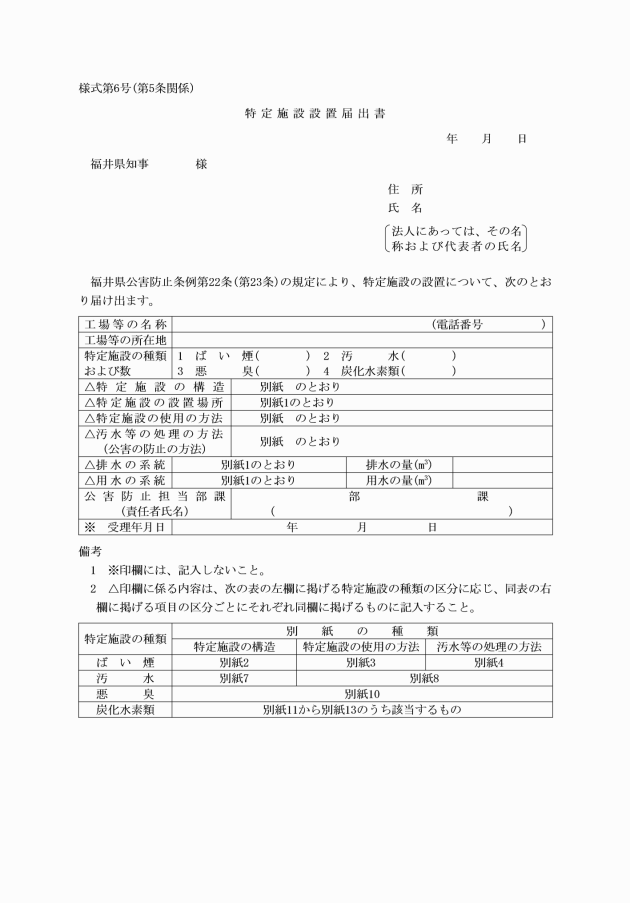

(特定施設の設置の届出)

第15条 条例第22条第7号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 特定施設の設置場所

(2) 排水の系統およびその量

(3) 用水の系統およびその量

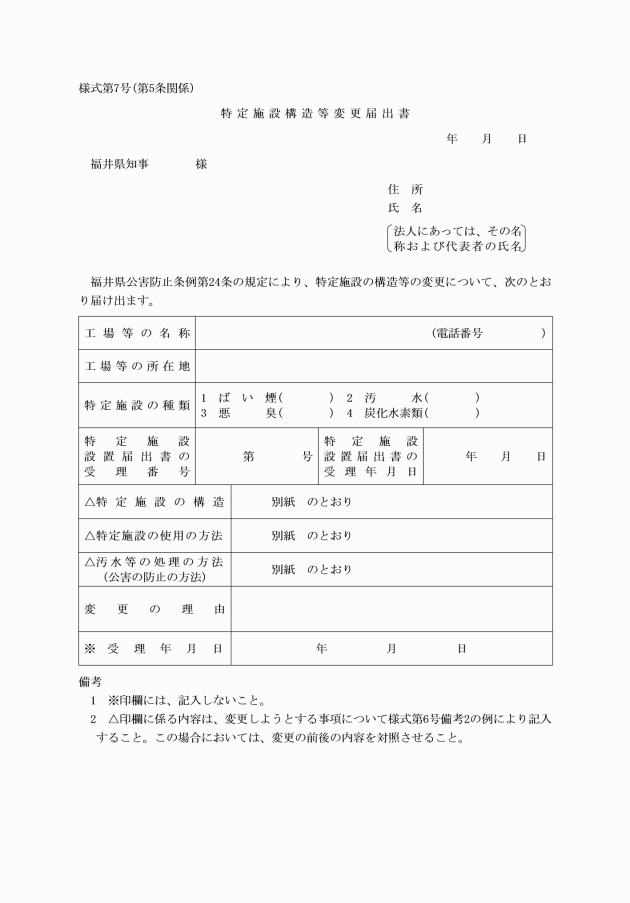

(変更の届出を要しない軽微な変更)

第17条 条例第27条ただし書の規則で定める軽微な変更は、第15条第2号に掲げる事項(汚水および廃液に係る特定施設ならびに悪臭に係る特定施設に係るものを除く。)および同条第3号に掲げる事項の変更のうち、特定施設に係る排水の系統または量の変更を伴わないものとする。

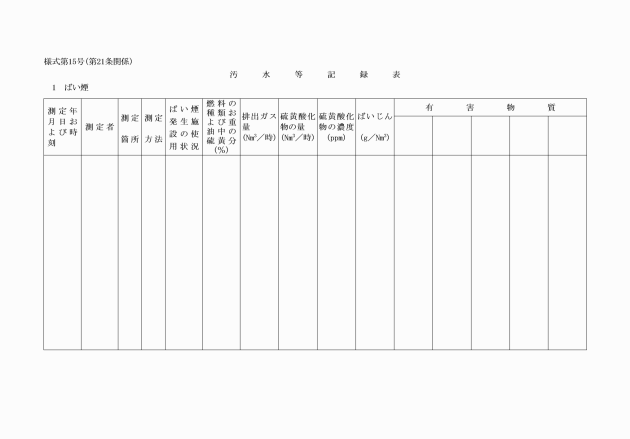

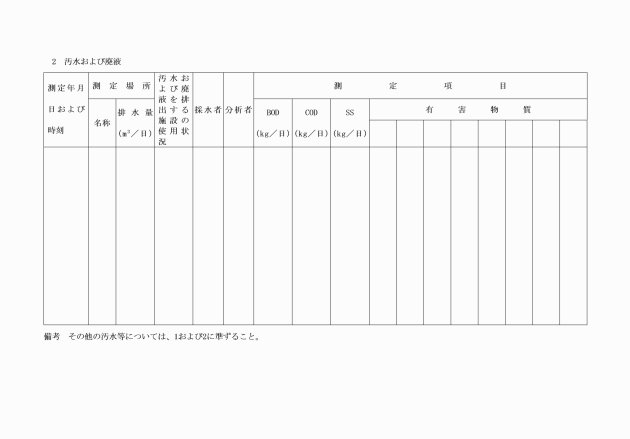

第5節 工場等の公害の防止に関する管理

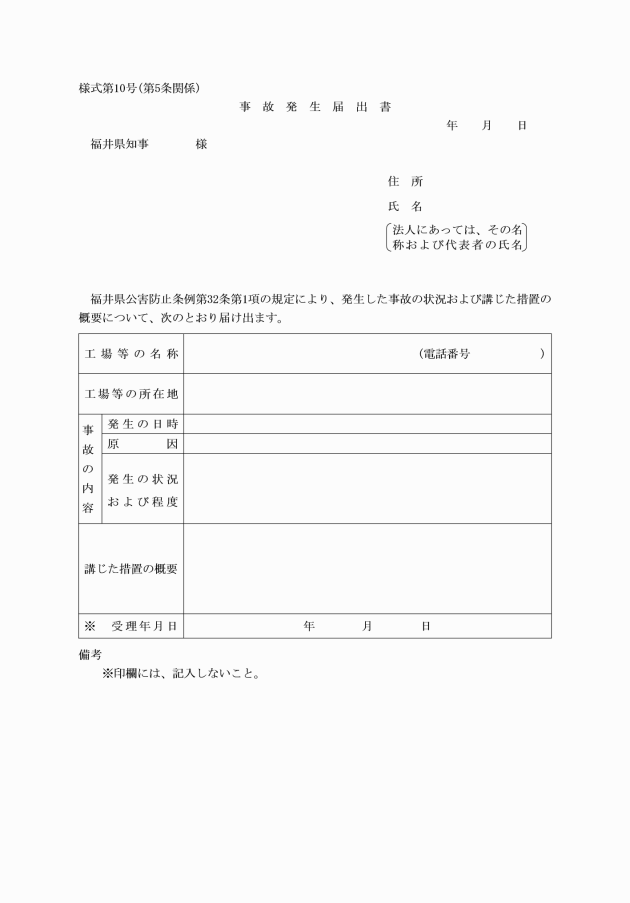

(事故発生の届出を要する施設)

第18条 条例第32条第1項の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 特定施設

(2) 大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)第3条の5に規定する施設、同令別表第1に掲げる施設、同令別表第1の2に掲げる施設および同令別表第2に掲げる施設

(3) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第4項に規定する指定施設、水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1に掲げる施設および同令第3条の5各号に掲げる施設

(4) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項に規定する汚染土壌処理施設

(5) ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第1に掲げる施設および同令別表第2に掲げる施設

(7) 前各号に掲げる施設から排出し、または発生する汚水等を処理する施設

(一部改正〔平成17年規則105号・23年14号・24年1号・30年17号〕)

(事故時における措置を講ずることを要する基準)

第19条 条例第32条第1項の規則で定める基準は、人の健康または生活環境に被害を及ぼさない程度であって、次に掲げる要件に該当することとする。

(1) 特定工場または前条各号に掲げる施設から排出し、または発生する汚水等の濃度または程度が、通常の濃度または程度を超えないものであること。

(一部改正〔平成24年規則1号〕)

2 特定工場のうち1日の通常の排水量が3,000立方メートル(紙またはパルプの製造を行う特定工場にあっては、2,000立方メートル)以上のものを設置している者は、前項に定めるもののほか、当該特定工場から排出される1日の排水量を測定するものとする。この場合において、当該排水量の測定は、化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定方法(昭和54年環境庁告示第20号)別記2に定める方法により行うものとする。

(一部改正〔平成24年規則1号〕)

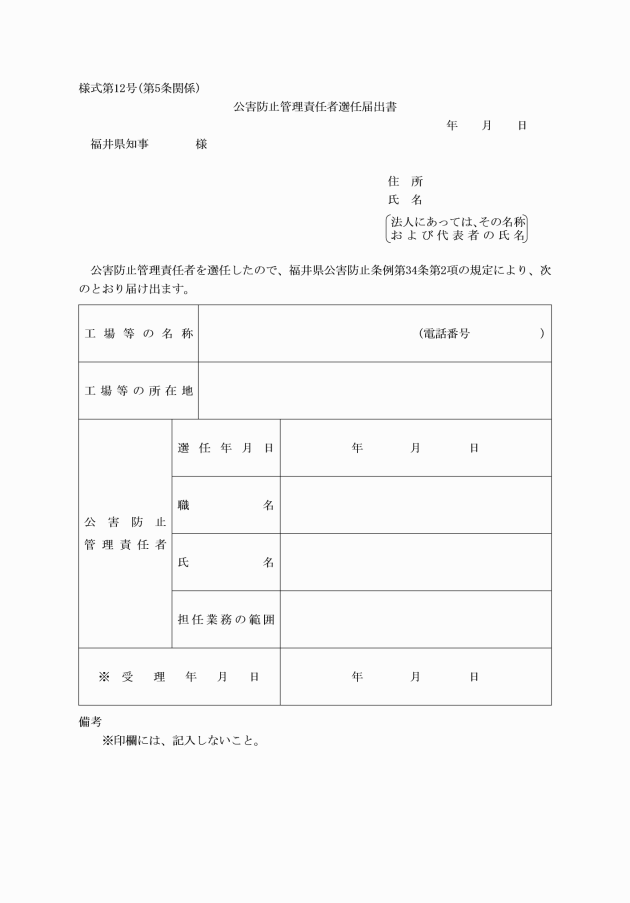

(1) 特定工場

(2) 特定施設を設置している工場等(前号に掲げるものを除く。)

(3) 大気汚染防止法施行令第3条の5に規定する施設、同令別表第1、別表第1の2もしくは別表第2に掲げる施設、水質汚濁防止法第5条第3項に規定する有害物質貯蔵指定施設、水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設、騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)別表第1に掲げる施設、振動規制法施行令(昭和51年政令第280号)別表第1に掲げる施設またはダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1もしくは別表第2に掲げる施設を設置している工場等(前2号に掲げるものを除く。)

2 公害防止管理責任者は、汚水等を排出し、または発生する施設の使用および維持ならびに公害の防止に関し専門的知識または技術的経験を有する者のうちから選任するものとする。

(一部改正〔平成17年規則105号・24年1号・30年17号〕)

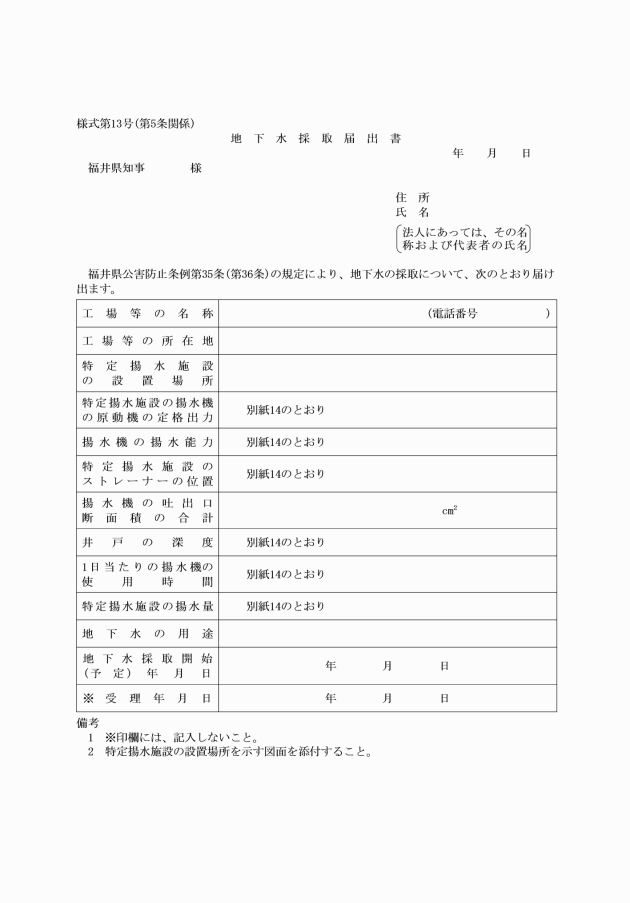

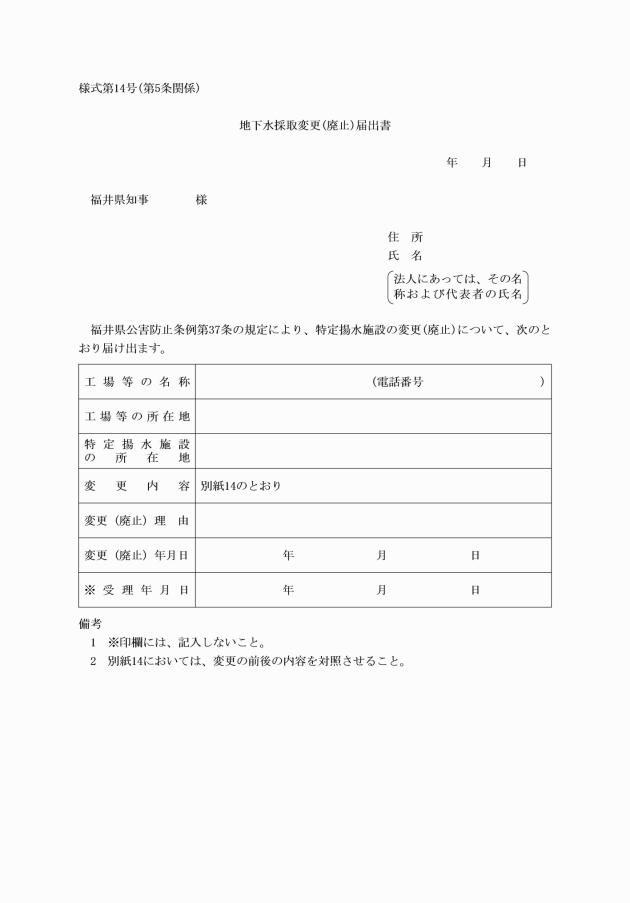

第6節 地下水採取に関する規制

(特定揚水施設)

第23条 条例第35条の規則で定める揚水施設は、揚水機の吐出口の断面積(当該吐出口が2以上ある場合にあっては、その断面積の合計)が19.6平方センチメートル以上の揚水施設とする。

(地下水採取の届出)

第24条 条例第35条第8号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 井戸の深度

(2) 1日当たりの揚水機の使用時間

(3) 地下水の採取を開始しようとする日

(地下水採取に係る氏名等の変更の届出を要しない軽微な変更)

第25条 条例第37条ただし書の規則で定める軽微な変更は、条例第35条第4号から第8号までに掲げる事項の変更のうち、特定揚水施設の揚水能力または揚水量の増加を伴わないものとする。

第7節 深夜騒音等に関する規制

(深夜騒音の規制に係る営業の種類)

第26条 条例第40条第1項の規則で定める営業は、次に掲げる営業とする。

(1) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に掲げる飲食店営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第1項各号に掲げる営業および祭礼その他地域の慣習となっている行事において営む営業を除く。)

(2) カラオケ装置(伴奏音楽等を再生し、これらに合わせてマイクロホンを使って歌唱できるように構成された装置をいう。)を使用させて営む営業(風俗営業法第2条第1項各号に掲げる営業および前号に掲げる営業を除く。)

(3) ボーリング場営業

(4) 車両洗浄装置を使用し、または使用させて営む営業

(一部改正〔平成16年規則7号・令和3年8号〕)

(拡声機の使用による放送の制限の対象とならない場合)

第28条 条例第41条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 祭礼その他地域の慣習となっている行事において使用する場合

(2) 移動式の店舗において一時的に拡声機を使用する場合であって、住民の平穏な生活を阻害するおそれがないと認められるとき。

(屋外燃焼禁止物質)

第29条 条例第42条の規則で定める物質は、硫黄およびピッチを含む物質とする。

第3章 雑則

(一部改正〔平成24年規則1号〕)

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成9年3月20日から施行する。ただし、第18条の規定(水質汚濁防止法施行令第3条の4各号に掲げる施設に係る部分に限る。)は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成12年規則第47号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年規則第1号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成13年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県公害防止条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成13年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年規則第7号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年規則第10号)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

附則(平成17年規則第100号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附則(平成17年規則第105号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

附則(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

附則(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

附則(平成18年規則第74号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成23年規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条に規定は平成24年6月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 改正前の福井県公害防止条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成30年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 改正前の福井県公害防止条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和元年6月28日規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

附則(令和3年3月22日規則第8号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和4年3月15日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の福井県公害防止条例施行規則様式第1号および様式第2号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第2条関係)

1 ばい煙に含まれる次に掲げる物質

(1) カドミウムおよびその化合物

(2) 塩素および塩化水素

(3) 弗素、弗化水素および弗化珪素

(4) 鉛およびその化合物

2 汚水および廃液に含まれる次に掲げる物質

(1) カドミウムおよびその化合物

(2) シアン化合物

(3) 有機燐化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(以下「パラチオン」という。)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(以下「メチルパラチオン」という。)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(以下「メチルジメトン」という。)およびエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(以下「EPN」という。)に限る。)

(4) 鉛およびその化合物

(5) 六価クロム化合物

(6) 砒素およびその化合物

(7) 水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物

(8) ポリクロリネイテッドビフェニル(以下「PCB」という。)

(9) トリクロロエチレン

(10) テトラクロロエチレン

(11) ジクロロメタン

(12) 四塩化炭素

(13) 1.2―ジクロロエタン

(14) 1.1―ジクロロエチレン

(15) シス―1.2―ジクロロエチレン

(16) 1.1.1―トリクロロエタン

(17) 1.1.2―トリクロロエタン

(18) 1.3―ジクロロプロペン

(19) テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。)

(20) 2―クロロ―4.6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(以下「シマジン」という。)

(21) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という。)

(22) ベンゼン

(23) セレンおよびその化合物

別表第2(第3条関係)

(一部改正〔平成17年規則100号・24年1号・30年17号〕)

区分 | 数量 |

排水量 | 1日の通常の排水量 3,000立方メートル(紙またはパルプの製造を行う工場等にあっては、2,000立方メートル) |

燃料使用量 | 1時間当たりの通常の燃料使用量(重油以外の燃料にあっては、重油の重さに換算したもの) 600キログラム |

燃料の種類 | 燃料の量 | 重油の量(単位リットル) | |

1 原油および軽油 | 1リットル | 0.95 | |

2 ナフサおよび灯油 | 1リットル | 0.90 | |

3 石炭 | 1キログラム | 0.71 | |

4 液化天然ガス | 1キログラム | 1.30 | |

5 液化石油ガス | 1キログラム | 1.20 | |

6 都市ガス | 1キログラム | 福井市の区域 | 0.51 |

敦賀市の区域 | 0.44 | ||

越前市の区域 | 0.45 | ||

7 その他の燃料 | 1リットル(固体燃料および気体燃料にあっては、1キログラム) | 当該燃料の量1リットル(固体燃料および気体燃料にあっては、1キログラム)当たりの発熱量に相当する発熱量を有する重油(1リットル当たり発熱量41,422キロジュールとする。)の量 | |

注 「都市ガス」とは、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第3項に規定するガス小売事業者(同条第1項に規定する特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する者を除く。)および同条第6項に規定する一般ガス導管事業者(同条第5項に規定する最終保障供給を行う者に限る。)により供給されるガスをいう。 | |||

別表第3(第4条関係)

(一部改正〔平成24年規則1号〕)

1 ばい煙に係る特定施設

(1) 金属の精製または鋳造の用に供する溶解炉(こしき炉ならびに(4)および(13)から(15)までに掲げるものを除く。)であって、その規模が次のいずれかに該当するもの

ア 火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が0.5平方メートル以上1平方メートル未満であるもの

イ 羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。)が0.5平方メートル未満であるもの

ウ バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり30リットル以上であるもの

エ 変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア未満であるもの

(2) 廃棄物焼却炉であって、その規模が次のいずれかに該当するもの

ア 火格子面積が2平方メートル以上であるもの

イ 焼却能力が1時間当たり200キログラム以上であるもの

(3) ガラスまたはガラス製品の製造の用に供する焼成炉および溶融炉

(4) 銅、鉛または亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉および乾燥炉

(5) カドミウム系顔料または炭酸カドミウムの製造の用に供する乾燥施設

(6) 塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷却施設

(7) 塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽

(8) 活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る。)の用に供する反応炉

(9) 化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設および塩化水素吸収施設(塩素ガスまたは塩化水素ガスを使用するものに限り、(6)から(8)までに掲げるものおよび密閉式のものを除く。)

(10) 燐、燐酸、燐酸質肥料または複合肥料の製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、濃縮施設、焼成炉および溶解炉

(11) 弗酸の製造の用に供する凝縮施設、吸収施設および蒸留施設(これらのうち密閉式のものを除く。)

(12) トリポリ燐酸ナトリウムの製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、乾燥炉および焼成炉

(13) 鉛の第2次精錬(鉛合金の製造を含む。)または鉛の管、板もしくは線の製造の用に供する溶解炉

(14) 鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉

(15) 鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反射炉、反応炉および乾燥施設

(16) 塩酸または弗酸による反応施設および表面処理施設

(17) 無機化学工業品または食料品の製造の用に供する反応炉(カーボンブラック製造用燃料装置を含む。)および直火炉((15)に掲げるものを除く。)

備考 (1)および(3)から(15)までに掲げる特定施設については、大気汚染防止法施行令別表第1に掲げる施設に該当するものを除く。

2 汚水および廃液に係る特定施設

有害物質(別表第1の2の表に掲げる物質に限る。)を使用し、または排出する施設であって次に掲げるもの(移動式のものを含み、水質汚濁防止法第5条第1項、第2項または第3項の規定による届出をしなければならない施設を除く。)

(1) 反応施設

(2) 分離施設

(3) 混合施設

(4) 精製施設

(5) 蒸留施設

(6) 脱水施設

(7) ろ過施設

(8) 成型施設

(9) 薬品処理施設

(10) エッチング施設

(11) めっき施設

(12) 廃ガス洗浄施設

(13) 洗浄施設

3 悪臭に係る特定施設

(1) 牛、豚(生後2月未満のものを除く。)または鶏(生後30日未満のものを除く。)の飼養場(牛にあっては10頭以上、豚にあっては50頭(繁殖豚にあっては5頭)以上、鶏にあっては1,000羽以上の飼養の用に供するものに限る。)において用いる施設であって次に掲げるもの

ア 飼養施設

イ 飼料調理施設(加熱して調理するものに限る。)

ウ ふん尿処理施設

(2) けいふんの乾燥または焼却を行う工場において用いる施設であって次に掲げるもの

ア 乾燥施設

イ 焼却施設

(3) 死亡獣畜取扱場において用いる施設であって次に掲げるもの

ア 解体室

イ 汚物処理施設

ウ 焼却炉

(4) 化製場(魚介類または鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする飼料等の製造の工場を含む。)において用いる施設であって次に掲げるもの

ア 原料処理施設(原料貯蔵室および化製室を含む。)

イ 煮熟施設

ウ 圧搾施設

エ 汚物処理施設

オ 乾燥施設

4 炭化水素類に係る特定施設

(1) 貯蔵施設(揮発性の高い有機化合物を貯蔵する施設(温度が摂氏15度、1気圧の状態において気体状であるものを貯蔵するものを除く。)であって、貯蔵容量が50キロリットル以上であるものに限る。)

(2) 出荷施設(燃料用ガソリンをタンクローリーに積み込む施設であって、1日の取扱量が30キロリットル以上である事業場に係るものに限る。)

(3) 燃料小売業の用に供する地下タンク(燃料用ガソリンを貯蔵する地下タンクであって、当該地下タンクを設置する事業場の燃料用ガソリンの貯蔵容量の合計が30キロリットル以上である事業場に係るものに限り、(1)に該当するものを除く。)

備考

1 「揮発性の高い有機化合物」とは、次に掲げる有機化合物をいう。

(1) 単一成分であるものにあっては、1気圧の状態で佛点が摂氏150度以下であるもの

(2) 単一成分でないものにあっては、1気圧の状態で5容量比5パーセントの留出量となるときの温度が摂氏150度以下であるもの

2 「貯蔵容量」とは、消防法(昭和23年法律第186号)第11条の規定による設置または変更の許可を受けている施設にあっては当該許可に係る容積を、その他の施設にあっては内容積をいう。

別表第4(第6条関係)

(一部改正〔平成13年規則1号・6号・16年10号・17年100号・18年5号・11号・74号・24年1号・30年17号・令和元年5号〕)

1 特定工場に係る規制基準

(1) ばい煙に係る規制基準

特定工場において排出する硫黄酸化物の量の許容限度は、次の各号に掲げる地域の区分に応じそれぞれ当該各号に定める値とする。

ア 福井・坂井地域(福井市(同市のうち平成18年1月31日現在における福井市の区域に限る。)、あわら市および坂井市の区域をいう。以下同じ。)、丹南地域(鯖江市および越前市のうち平成17年9月30日現在における武生市の区域をいう。以下同じ。)および敦賀地域(敦賀市の区域をいう。以下同じ。)次の(ア)および(イ)の式においてそれぞれ算出された値のうちいずれか少ない値

(ア) Q1=a・Wb+r・a{W+Wi)b-Wb}

この式において、Q1、W、Wi、a、bおよびrは、それぞれ次の値を表すものとする。

Q1 硫黄酸化物の量(温度が摂氏0度、1気圧の状態における量に換算した量。単位は、立方メートル毎時とする。)

W 特定工場に昭和50年5月1日(丹南地域にあっては昭和50年12月1日、敦賀地域にあっては昭和52年4月1日。以下「基準日」という。)前から設置されているばい煙発生施設(基準日において設置の工事が行われていたばい煙発生施設を含み、予備のばい煙発生施設を除く。)において1時間に処理することができる原料の量および当該ばい煙発生施設の燃焼設備において1時間に燃焼させることができる燃料の量を合計した量であってWiを除いた量(重油の量に換算した量。単位は、キロリットル毎時とする。)

Wi 次のイに掲げる量とロに掲げる量とを合計した量

イ 特定工場に基準日以後新たに設置されたばい煙発生施設(基準日において設置の工事が行われていたばい煙発生施設および予備のばい煙発生施設を除く。)において1時間に処理することができる原料の量および当該ばい煙発生施設の燃焼設備において1時間に燃焼させることができる燃料の量を合計した量(重油の量に換算した量。単位は、キロリットル毎時とする。)

ロ 特定工場に基準日前から設置されているばい煙発生施設(基準日において設置の工事が行われていたばい煙発生施設を含み、予備のばい煙発生施設を除く。)のうち、基準日以後に構造等の変更がされたものにおいて1時間に処理することができる原料の量および当該ばい煙発生施設の燃焼設備において1時間に燃焼させることができる燃料の量を合計した量のうち当該構造等の変更により増加した量(重油の量に換算した量。単位は、キロリットル毎時とする。)

a 4.73(敦賀地域にあっては、5.82)

b 0.855(敦賀地域にあっては、0.918)

r 0.70

注

1 予備のばい煙発生施設は、特定工場に設置されているばい煙発生施設(以下この注において「特定工場設置施設」という。)の数が次の式により算出された数(1未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)を超える場合において、当該超える数に相当する数(以下この注において「認定数」という。)の特定工場設置施設とする。

(T/(8,760-Ti))+0.9

この式において、TおよびTiは、それぞれ次の値を表すものとする。

T 特定工場設置施設の年間稼働時間の合計

Ti すべての特定工場設置施設が稼働していない時間の年間の合計

2 予備のばい煙発生施設には、特定工場設置施設であって年間稼働時間数が次の式により算出された時間数に満たないもの(以下この注において「予備的施設」という。)を、年間稼働時間数が少ないものから順に充てるものとする。この場合において、認定数が予備的施設の数を超えるときは、当該超える数に相当する数の予備のばい煙発生施設には、予備的施設以外の特定工場設置施設であって、1時間に処理することができる原料の量およびその燃焼設備において1時間に燃焼させることができる燃料の量を合計した量が少ないものから順に充てる。

(8,760-Ti)/10

この式において、Tiは、すべての特定工場設置施設が稼働していない時間の年間の合計を表すものとする。

(イ) Q2=a・ρ・W+b

この式において、Q2、W、ρ、aおよびbは、それぞれ次の値を表すものとする。

Q2 硫黄酸化物の量(温度が摂氏0度、1気圧の状態における量に換算した量。単位は、立方メートル毎時とする。)

W 特定工場に設置されているすべてのばい煙発生施設において使用される原料および燃料の通常の使用量(重油の量に換算した量。単位は、キロリットル毎時とする。)

ρ 特定工場において使用される主たる原料または燃料が重油の場合にあっては当該重油の比重、重油以外の場合にあっては0.90

W | a | b |

10未満 | 9.1 | 0 |

10以上50未満 | 5.0 | 41 |

50以上100未満 | 2.0 | 191 |

100以上 | 0.5 | 341 |

イ アに掲げる地域以外の地域 次の式において算出された値

Q=a・ρ・W+b

この式において、Q、W、ρ、aおよびbは、それぞれ次の値を表すものとする。

Q 硫黄酸化物の量(温度が摂氏0度、1気圧の状態における量に換算した量。単位は、立方メートル毎時とする。)

W 特定工場に設置されているすべてのばい煙発生施設において使用される原料および燃料の通常の使用量(重油の量に換算した量。単位は、キロリットル毎時とする。)

ρ 特定工場において使用される主たる原料または燃料が重油の場合にあっては当該重油の比重、重油以外の場合にあっては0.90

W | a | b |

10未満 | 10.5 | 0 |

10以上50未満 | 7.5 | 30 |

50以上100未満 | 5.0 | 155 |

100以上 | 3.0 | 355 |

備考

2 「ばい煙発生施設」とは、大気汚染防止法施行令別表第1に掲げる施設(同表の15の項から17の項まで、19の項、20の項、22の項および27の項に掲げるものを除く。)および別表第3の1の表(1)に掲げる特定施設をいう。

3 硫黄酸化物の量は、次のいずれかに掲げる方法により算定するものとする。

(1) 日本産業規格(以下「規格」という。)K0103に定める方法により硫黄酸化物の濃度を、規格Z8808に定める方法により排出ガスの量をそれぞれ測定して算定する方法

(2) 規格K2301、規格K2541―1から2541―7までまたは規格M8,813に定める方法により燃料の硫黄含有率を、規格Z8762―1から8762―4までに定める方法その他の適当であると認められる方法により燃料の使用量をそれぞれ測定して算定する方法

(3) 硫黄酸化物の量の測定法(昭和57年環境庁告示第76号)に定める方法

4 原料および燃料の量の重油の量への換算は、次に定めるところによる。

(1) 原料 処理する原料の量1キログラムを、当該原料の量1キログラムの処理に伴い発生する硫黄酸化物の量に相当する量の硫黄酸化物を燃焼に伴い発生する重油の量(単位は、リットルとする。)に換算するものとする。この場合において、当該換算に係る重油については、比重は0.90と、硫黄含有率は1.3重量比パーセントとする。

(2) 汚水および廃液に係る規制基準

特定工場から排出する排出水の1日当たりの生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量および浮遊物質量に係る負荷量の許容限度は、次の式において算出された値とする。

Q=a・c{(V+r・Vi-Vo)×10-3}b

この式において、Q、a、c、V、r、Vi、Voおよびbは、それぞれ次の値を表すものとする。

Q 生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量および浮遊物質量に係る負荷量(単位は、キログラムとする。)

a 1.0(水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和47年福井県条例第32号。以下「排水基準条例」という。)第2条の表に掲げる九頭竜川水域に排出する排出水に係る生物化学的酸素要求量にあっては、0.95)

項目 | 特定工場の種類 | 数値 | |||||

新設の特定工場である場合 | 新設の特定工場以外の特定工場である場合 | ||||||

1 生物化学的酸素要求量および化学的酸素要求量 | (1) 食料品製造業に係る特定工場 | 60 | 100 | ||||

(2) 繊維工業(染色整理業を含む。)に係る特定工場 | 50 | 80 | |||||

(3) 紙、パルプまたは紙加工品製造業に係る特定工場 | ア 中芯用セミケミカルパルプ製造業に係る特定工場 | 100 | 110 | ||||

イ ア以外の特定工場 | 55 | 100 | |||||

(4) 化学工業に係る特定工場 | ア 医薬品製造業に係る特定工場 | 60 | 120 | ||||

イ ア以外の特定工場 | 40 | 60 | |||||

(5) 旅館業に係る特定工場 | 60 | 120 | |||||

(6) (1)から(5)までに掲げる特定工場以外の特定工場(屎尿処理業に係るものを除く。) | 50 | 90 | |||||

2 浮遊物質量 | (1) 食料品製造業に係る特定工場 | 100 | 120 | ||||

(2) 紙、パルプまたは紙加工品製造業に係る特定工場 | 100 | 120 | |||||

(3) 旅館業に係る特定工場 | 100 | 150 | |||||

(4) 非金属鉱業および鉱物・土石粉砕等処理業に係る特定工場 | 120 | 150 | |||||

(5) (1)から(4)までに掲げる特定工場以外の特定工場(屎尿処理業に係るものを除く。) | 70 | 100 | |||||

注 1 1の特定工場がこの表の中欄に掲げる特定工場の種類の2以上に該当する場合には、当該特定工場に係る数値は、同欄に掲げる特定工場の種類および同表の右欄に掲げる場合の区分に応じそれぞれ同欄に掲げる数値のうち最小の数値とする。 2 「新設の特定工場」とは、次の表の左欄に掲げる水域に排出水を排出する特定工場であって、同欄に掲げる水域の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる日以後に新たに設置されたもの(同日において設置の工事が行われていた特定工場および同日において水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設が現に設置され、または当該施設の設置の工事が行われていた特定工場のうち同日以後に新たに旧条例第2条第2項の指定工場となったものを除く。)をいう。 | |||||||

排水基準条例第2条の表に掲げる九頭竜川水域 | 昭和53年8月1日 | ||||||

排水基準条例第2条の表に掲げる笙の川および井の口川水域ならびに北川および南川水域 | 昭和54年8月1日 | ||||||

排水基準条例第2条の表に掲げる北潟湖水域および耳川水域 | 昭和55年8月1日 | ||||||

排水基準条例第2条の表に掲げる越前加賀海岸地先海域 | 昭和56年8月1日 | ||||||

排水基準条例第2条の表に掲げる北川地先海域、敦賀湾海域、三方五湖水域および若狭湾東部海域 | 昭和57年8月1日 | ||||||

排水基準条例第2条の表に掲げる九頭竜川地先海域 | 昭和47年1月19日 | ||||||

r cの表の左欄に掲げる項目の区分および同表の中欄に掲げる特定工場の種類の区分に応じ、同表の右欄に掲げる新設の特定工場である場合に係る数値をそれぞれ同欄に掲げる新設の特定工場以外の特定工場である場合に係る数値で除して得た値(特定工場が同表の中欄に掲げる特定工場の種類の2以上に該当する場合には、当該特定工場の種類の区分に応じ同表の右欄に掲げる新設の特定工場である場合に係る数値をそれぞれ同欄に掲げる新設の特定工場以外の特定工場である場合に係る数値で除して得た値のうち最小の値)

Vi 特定工場の構造等の変更によりVに対して増加する1日の通常の排水量(発電用冷却水に係るものを除く。単位は、立方メートルとする。)

Vo Vのうち発電用冷却水の排水量(単位は、立方メートルとする。)

b 河川に排出する場合にあっては0.90、湖沼および海域に排出する場合にあっては0.95

備考

1 この規制基準は、1日の通常の排水量が2,000立方メートル以上である特定工場(下水道終末処理施設を設置しているものを除く。)から公共用水域(水質汚濁防止法第2条第1項の公共用水域をいう。以下同じ。)へ排出される排出水について適用する。ただし、生物化学的酸素要求量に係る規制基準は河川に排出される排出水に、化学的酸素要求量に係る規制基準は湖沼および海域に排出される排出水について適用する。

2 排出水の採水場所は、当該特定工場の排水口とする。

3 生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量および浮遊物質量の測定方法は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「排水基準告示」という。)に定めるところによる。

(3) 騒音に係る規制基準

区域 | 許容限度 | |||

朝 | 昼間 | 夕 | 夜間 | |

1 第1種区域 | 45デシベル | 50デシベル | 40デシベル | 40デシベル |

2 第2種区域 | 50デシベル | 60デシベル | 50デシベル | 45デシベル |

3 第3種区域 | 60デシベル | 65デシベル | 60デシベル | 55デシベル |

4 第4種区域 | 65デシベル | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |

5 第5種区域 | 70デシベル | 75デシベル | 70デシベル | 65デシベル |

6 その他の区域 | 55デシベル | 60デシベル | 55デシベル | 55デシベル |

備考

1 「朝」とは午前6時から午前8時までを、「昼間」とは午前8時から午後7時までを、「夕」とは午後7時から午後10時までを、「夜間」とは午後10時から翌日の午前6時までをいう。

2 騒音の測定場所は、特定工場の敷地の境界線とする。

3 騒音の測定は、計量法第71条の規定により合格とされた騒音計を用いて行うものとする。この場合においては、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

4 騒音の測定方法は規格Z8731に定める騒音レベルの測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は次に定めるところによるものとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、または変動が少ない場合にあっては、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合にあっては、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合にあっては、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合にあっては、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

5 「第1種区域」、「第2種区域」、「第3種区域」、「第4種区域」、「第5種区域」および「その他の区域」とは、それぞれ次に掲げる区域をいう。

(1) 第1種区域、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この備考において「法」という。)第8条第1項第1号の第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域または田園住居地域として定められた区域

(2) 第2種区域 法第8条第1項第1号の第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域または準住居地域として定められた区域

(3) 第3種区域、法第8条第1項第1号の近隣商業地域、商業地域または準工業地域として定められた区域

(4) 第4種区域 法第8条第1項第1号の工業地域として定められた区域

(5) 第5種区域 法第8条第1項第1号の工業専用地域として定められた区域

(6) その他の区域 前各号に掲げる区域以外の区域

6 第1種区域および第5種区域以外の区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項の保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項の病院もしくは同条第2項の診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項の図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3の特別養護老人ホームまたは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項の幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートル以内の区域に敷地の一部または全部を有する特定工場においては、当該50メートル以内の区域内の特定工場の敷地の境界線における騒音の許容限度は、この表に掲げる許容限度から5デシベルを減じるものとする。

7 この規制基準は、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定による指定を受けた地域内の特定工場であって騒音規制法施行令別表第1に掲げる施設を設置しているものについては、適用しない。

2 特定施設または特定施設を設置している工場等に係る規制基準

(1) ばい煙に係る規制基準

ア ばいじんに関する規制基準

特定施設の種類 | 許容限度 |

別表第3の1の表(1)に掲げる特定施設 | 1立方メートル当たり0.20グラム |

備考 1 許容限度の値は、温度が摂氏0度、1気圧の状態における排出ガス中のばいじんの量とする。 2 ばいじんの量は、規格Z8,808に定める方法により測定するものとし、燃料の点火、灰の除去のための火層整理またはすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(1時間につき6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)の量を含まないものとする。 3 ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。 | |

イ 有害物質に関する規制基準

特定施設の種類 | 有害物質の種類 | 許容限度 | |||

(ア) 別表第3の1の表(2)に掲げる特定施設 | カドミウムおよびその化合物 | 1立方メートル当たりカドミウム1.0ミリグラム | |||

塩素 | 1立方メートル当たり30ミリグラム | ||||

弗素、弗化水素および弗化硅素 | 1立方メートル当たり弗素10ミリグラム | ||||

鉛およびその化合物 | 1立方メートル当たり鉛10ミリグラム | ||||

(イ) 別表第3の1の表(3)に掲げる特定施設(原料として硫化カドミウムまたは炭酸カドミウムを使用するものに限る。)および同表5に掲げる特定施設 | カドミウムおよびその化合物 | 1立方メートル当たりカドミウム1.0ミリグラム | |||

(ウ) 別表第3の1の表(3)に掲げる特定施設(原料としてほたる石または硅弗化ナトリウムを使用するものに限る。)、同表(10)に掲げる反応施設(過燐酸石灰または重過燐酸石灰の製造の用に供するものを除く。)、濃縮施設および溶解炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものを除く。)ならびに同表(11)、(12)および(17)に掲げる特定施設 | 弗素、弗化水素および弗化硅素 | 1立方メートル当たり弗素10ミリグラム | |||

(エ) 別表第3の1の表(3)に掲げる特定施設(原料として酸化鉛を使用するものに限る。) | 鉛およびその化合物 | 1立方メートル当たり鉛20ミリグラム | |||

(オ) 別表第3の1の表(4)に掲げる焙焼炉、転炉、溶解炉および乾燥炉 | カドミウムおよびその化合物 | 1立方メートル当たりカドミウム1.0ミリグラム | |||

鉛およびその化合物 | 1立方メートル当たり鉛10ミリグラム | ||||

(カ) 別表第3の1の表(4)に掲げる焼結炉および溶鉱炉 | カドミウムおよびその化合物 | 1立方メートル当たりカドミウム1.0ミリグラム | |||

鉛およびその化合物 | 1立方メートル当たり鉛30ミリグラム | ||||

(キ) 別表第3の1の表(6)から(9)に掲げる特定施設 | 塩素 | 1立方メートル当たり30ミリグラム | |||

塩化水素 | 1立方メートル当たり80ミリグラム | ||||

(ク) 別表第3の1の表(10)に掲げる反応施設(過燐酸石灰または重過燐酸石灰の製造の用に供するものに限る。)および溶解炉のうち電気炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものに限る。) | 弗素、弗化水素および弗化硅素 | 1立方メートル当たり弗素15ミリグラム | |||

(ケ) 別表第3の1の表(10)に掲げる焼成炉および溶解炉のうち平炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものに限る。) | 弗素、弗化水素および弗化硅素 | 1立方メートル当たり弗素20ミリグラム | |||

(コ) 別表第3の1の表(13)から(15)までに掲げる特定施設 | 鉛およびその化合物 | 1立方メートル当たり鉛10ミリグラム | |||

(サ) 別表第3の1の表(16)に掲げる特定施設 | 塩化水素 | 1立方メートル当たり80ミリグラム | |||

弗素、弗化水素および弗化硅素 | 1立方メートル当たり弗素10ミリグラム | ||||

備考 1 許容限度の値は、温度が摂氏0度、1気圧の状態における排出ガス中の有害物質の量とする。 2 有害物質の量は、次の表の左欄に掲げる有害物質の種類の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる測定方法により測定するものとし、燃料の点火、灰の除去のための火層整理またはすすの掃除を行う場合において排出される有害物質(1時間につき6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)の量を含まないものとする。 | |||||

有害物質の種類 | 測定方法 | ||||

カドミウムおよびその化合物 | 規格Z8808に定める方法により採取し、規格K0083に定める方法により測定する方法 | ||||

塩素 | 規格K0106に定める方法 | ||||

塩化水素 | 規格K0107に定める方法 | ||||

弗素、弗化水素および弗化硅素 | 規格K0105に定める方法 | ||||

鉛およびその化合物 | 規格Z8808に定める方法により採取し、規格K0083に定める方法により測定する方法 | ||||

3 有害物質の量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。 | |||||

(2) 汚水および廃液に係る規制基準

工場等の種類 | 有害物質の種類 | 許容限度 |

別表第3の2の表に掲げる特定施設を設置している工場等(水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設を設置しているものを除く。) | カドミウムおよびその化合物 | 1リットル当たりカドミウム0.1ミリグラム |

シアン化合物 | 1リットル当たりシアン1ミリグラム | |

有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトンおよびEPNに限る。) | 1リットル当たり1ミリグラム | |

鉛およびその化合物 | 1リットル当たり鉛0.1ミリグラム | |

六価クロム化合物 | 1リットル当たり六価クロム0.5ミリグラム | |

砒素およびその化合物 | 1リットル当たり砒素0.1ミリグラム | |

水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物 | 1リットル当たり水銀0.005ミリグラム | |

アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 | |

PCB | 1リットル当たり0.003ミリグラム | |

トリクロロエチレン | 1リットル当たり0.3ミリグラム | |

テトラクロロエチレン | 1リットル当たり0.1ミリグラム | |

ジクロロメタン | 1リットル当たり0.2ミリグラム | |

四塩化炭素 | 1リットル当たり0.02ミリグラム | |

1.2―ジクロロエタン | 1リットル当たり0.04ミリグラム | |

1.1―ジクロロエチレン | 1リットル当たり1ミリグラム | |

シス―1.2―ジクロロエチレン | 1リットル当たり0.4ミリグラム | |

1.1.1―トリクロロエタン | 1リットル当たり3ミリグラム | |

1.1.2―トリクロロエタン | 1リットル当たり0.06ミリグラム | |

1.3―ジクロロプロペン | 1リットル当たり0.02ミリグラム | |

チウラム | 1リットル当たり0.06ミリグラム | |

シマジン | 1リットル当たり0.03ミリグラム | |

チオベンカルブ | 1リットル当たり0.2ミリグラム | |

ベンゼン | 1リットル当たり0.1ミリグラム | |

セレンおよびその化合物 | 1リットル当たりセレン0.1ミリグラム | |

備考 1 この規制基準は、公共用水域に排出される汚水または廃液について適用する。 2 排出水の採水場所は、当該特定施設を設置している工場等の排水口とする。 3 排出水に含まれる有害物質の量の測定方法は、排水基準告示に定めるところによる。 4 「検出されないこと。」とは、排水基準告示に定める検定方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 | ||

(3) 悪臭に係る規制基準

工場等の種類 | 許容限度 |

別表第3の3の表に掲げる特定施設を設置している工場等 | 臭気指数 18 |

備考 1 臭気の測定場所は、工場等の敷地の境界線とする。 2「臭気指数」とは、気体に係る悪臭の程度に関する値であって、臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法(平成7年環境庁告示第63号)に定めるところにより、人間の嗅覚で臭気を感知することができなくなるまで気体の希釈をした場合に、次の式において算定される値をいう。 Y=10 logX Y 臭気指数 X 人間の嗅覚で臭気を感知することができなくなるまで気体の希釈をしたときのその希釈の倍数 3 この規制基準は、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第3条の規定による指定を受けた地域以外の地域における悪臭について適用する。 | |

(4) 炭化水素類に係る規制基準

特定施設の種類 | 規制基準 |

ア 別表第3の4の表(1)に掲げる特定施設 | 次のいずれかに該当すること。 (ア) 吸着式処理装置もしくは薬液による吸収式処理装置またはこれらと同等以上の性能を有する処理装置を設け、適切に稼働させること。 (イ) 浮屋根式構造またはこれと同等以上の効果を有する構造とすること。 |

イ 別表第3の4の表(2)に掲げる特定施設 | 薬液による吸収式処理装置またはこれと同等以上の性能を有する処理装置を設け、適切に稼働させること。 |

ウ 別表第3の4の表(3)に掲げる特定施設 | 次のいずれかに該当すること。 (ア) 通気管にタンクローリーと直結する蒸気返還設備を設置し、適切に使用すること。 (イ) 凝縮式処理装置もしくは薬液による吸収式処理装置またはこれらと同等以上の性能を有する処理装置を設け、適切に稼働させること。 |

別表第5(第7条関係)

別表第6(第10条関係)

(一部改正〔平成13年規則1号〕)

地下浸透禁止物質の種類 | 濃度 | |||

1 カドミウムおよびその化合物 | 1リットル当たりカドミウム0.001ミリグラム | |||

2 シアン化合物 | 1リットル当たりシアン0.1ミリグラム | |||

3 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトンおよびEPNに限る。) | 1リットル当たり0.1ミリグラム | |||

4 鉛およびその化合物 | 1リットル当たり鉛0.005ミリグラム | |||

5 六価クロム化合物 | 1リットル当たり六価クロム0.04ミリグラム | |||

6 砒素およびその化合物 | 1リットル当たり砒素0.005ミリグラム | |||

7 水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物 | 1リットル当たり水銀0.0005ミリグラム | |||

8 アルキル水銀化合物 | 1リットル当たりアルキル水銀0.0005ミリグラム | |||

9 PCB | 1リットル当たり0.0005ミリグラム | |||

10 トリクロロエチレン | 1リットル当たり0.002ミリグラム | |||

11 テトラクロロエチレン | 1リットル当たり0.0005ミリグラム | |||

12 ジクロロメタン | 1リットル当たり0.002ミリグラム | |||

13 四塩化炭素 | 1リットル当たり0.0002ミリグラム | |||

14 1.2―ジクロロエタン | 1リットル当たり0.0004ミリグラム | |||

15 1.1―ジクロロエチレン | 1リットル当たり0.002ミリグラム | |||

16 シス―1.2―ジクロロエチレン | 1リットル当たり0.004ミリグラム | |||

17 1.1.1―トリクロロエタン | 1リットル当たり0.0005ミリグラム | |||

18 1.1.2―トリクロロエタン | 1リットル当たり0.0006ミリグラム | |||

19 1.3―ジクロロプロペン | 1リットル当たり0.0002ミリグラム | |||

20 チウラム | 1リットル当たり0.0006ミリグラム | |||

21 シマジン | 1リットル当たり0.0003ミリグラム | |||

22 チオベンカルブ | 1リットル当たり0.002ミリグラム | |||

23 ベンゼン | 1リットル当たり0.001ミリグラム | |||

24 セレンおよびその化合物 | 1リットル当たりセレン0.002ミリグラム | |||

25 クロム化合物 | 1リットル当たりクロム0.04ミリグラム | |||

26 弗素および弗化水素その他の弗素化合物 | 1リットル当たり弗素0.1ミリグラム | |||

27 フェノール類 | 1リットル当たり0.01ミリグラム | |||

28 銅およびその化合物 | 1リットル当たり銅0.01ミリグラム | |||

29 鉄およびその化合物 | 1リットル当たり鉄0.1ミリグラム | |||

30 亜鉛およびその化合物 | 1リットル当たり亜鉛0.01ミリグラム | |||

31 マンガン | 1リットル当たり0.05ミリグラム | |||

備考 地下浸透禁止物質の量の測定は、次の表の左欄に掲げる地下浸透禁止物質の種類の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる測定方法により行うものとする。 | ||||

地下浸透禁止物質の種類 | 測定方法 | |||

1の項から24の項までに掲げる地下浸透禁止物質 | 水質汚濁防止法施行規則第6条の2の規定に基づく環境大臣が定める検定方法(平成元年環境庁告示第39号)に定める方法 | |||

25の項に掲げる地下浸透禁止物質 | 規格K0102の65.1に定める方法 | |||

26の項に掲げる地下浸透禁止物質 | 規格K0102の34.1に定める方法 | |||

27の項に掲げる地下浸透禁止物質 | 規格K0102の28.1に定める方法 | |||

28の項に掲げる地下浸透禁止物質 | 規格K0102の52.2に定める方法 | |||

29の項に掲げる地下浸透禁止物質 | 規格M0202の3.1.4の(2)および規格K0102の57.2に定める方法 | |||

30の項に掲げる地下浸透禁止物質 | 規格K0102の53.2に定める方法 | |||

31の項に掲げる地下浸透禁止物質 | 規格M0202の3.1.4の(2)および規格K0102の56.2に定める方法 | |||

別表第7(第27条関係)

区域 | 許容限度 | |

午後11時から翌日午前0時まで | 午前0時から午前5時まで | |

1 第1種区域および第2種区域 | 50デシベル | 45デシベル |

2 第3種区域 | 60デシベル | 55デシベル |

3 第4種区域、第5種区域およびその他の区域 | 55デシベル | 50デシベル |

備考

1 騒音の測定場所は、営業を営む場所の敷地の境界線とする。

2 騒音の測定およびその大きさの決定は、別表第4の1の(3)の表備考第3号および第4号の規定による。

3 「第1種区域」、「第2種区域」、「第3種区域」、「第4種区域」、「第5種区域」および「その他の区域」は、別表第4の1の(3)の表備考第5号(1)から(6)に掲げる区域をいう。

4 風俗営業法第32条第2項において準用する風俗営業法第15条の適用を受ける飲食店営業については、午前0時から日の出の時刻までの間は、この表の規定は適用しない。

5 第4種区域、第5種区域またはその他の区域において、営業を営む場所の周囲おおむね50メートル以内に住居等(住居その他人が夜間において就寝するための施設を有する建物をいう。以下同じ。)がない場合にあっては、この表の規定は適用しない。

6 営業を営む場所の属する区域の変更により当該営業を営む場所に適用される騒音の許容限度が当該区域の変更前の許容限度を下回る場合にあっては、当該営業に係る騒音の基準については、当該区域の変更の日から1年間は、当該区域の変更前の例による。

7 営業を営む場所の周囲おおむね50メートル以内に住居等が設置されたことにより新たにこの表の規定の適用を受けることとなる場合にあっては、当該住居等が設置された日から1年間は、この表の規定は適用しない。

(一部改正〔平成13年規則23号・24年1号・30年17号・令和3年24号・4年9号〕)

(一部改正〔平成13年規則23号・24年1号・30年17号・令和3年24号・4年9号〕)

(一部改正〔平成13年規則23号・令和3年24号〕)

(一部改正〔平成13年規則23号・令和3年24号〕)

(全部改正〔平成24年規則1号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

(一部改正〔平成12年規則47号・13年23号・令和3年24号〕)

(一部改正〔平成12年規則47号・13年23号・令和3年24号〕)

(一部改正〔平成12年規則47号・13年23号・令和3年24号〕)

(一部改正〔平成12年規則47号・13年23号・令和3年24号〕)

(一部改正〔平成13年規則23号・令和3年24号〕)

(一部改正〔平成13年規則23号・令和3年24号〕)

(一部改正〔平成13年規則23号・令和3年24号〕)

(一部改正〔平成13年規則23号・令和3年24号〕)

(一部改正〔平成13年規則23号・令和3年24号〕)

(一部改正〔平成24年規則1号〕)

(全部改正〔令和4年規則9号〕)