○福井県立自然公園条例施行規則

昭和34年3月6日

福井県規則第10号

福井県立自然公園条例施行規則を公布する。

福井県立自然公園条例施行規則

(公園事業となる施設の種類)

第1条 福井県立自然公園条例(昭和33年福井県条例第53号。以下「条例」という。)第2条第3号に規則で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 道路および橋

(2) 広場および園地

(3) 宿舎および避難小屋

(4) 休憩所、展望施設および案内所

(5) 野営場、運動場、水泳場、舟遊場、スキー場、スケート場および乗馬施設

(6) 他人の用に供する車庫、駐車場、給油施設および昇降機

(7) 運輸施設(主として福井県立自然公園(以下「自然公園」という。)の区域内において路線または航路を定めて旅客を運送する自動車、船舶、水上飛行機、鉄道または索道による運送施設、主として自然公園の区域内において路線を定めて設けられる道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項の一般自動車道および主として旅客船の用に供する係留施設をいう。以下同じ。)

(8) 給水施設、排水施設、医療救急施設、公衆浴場、公衆便所および汚物処理施設

(9) 博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設および野外劇場

(10) 植生復元施設および動物繁殖施設

(11) 砂防施設および防火施設

(12) 自然再生施設(損なわれた自然環境について、当該自然環境への負荷を低減するための施設および良好な自然環境を創出するための施設が一体的に整備されるものをいう。以下同じ。)

(一部改正〔昭和54年規則53号・平成12年49号・15年71号〕)

第2条 削除

(削除〔昭和54年規則53号〕)

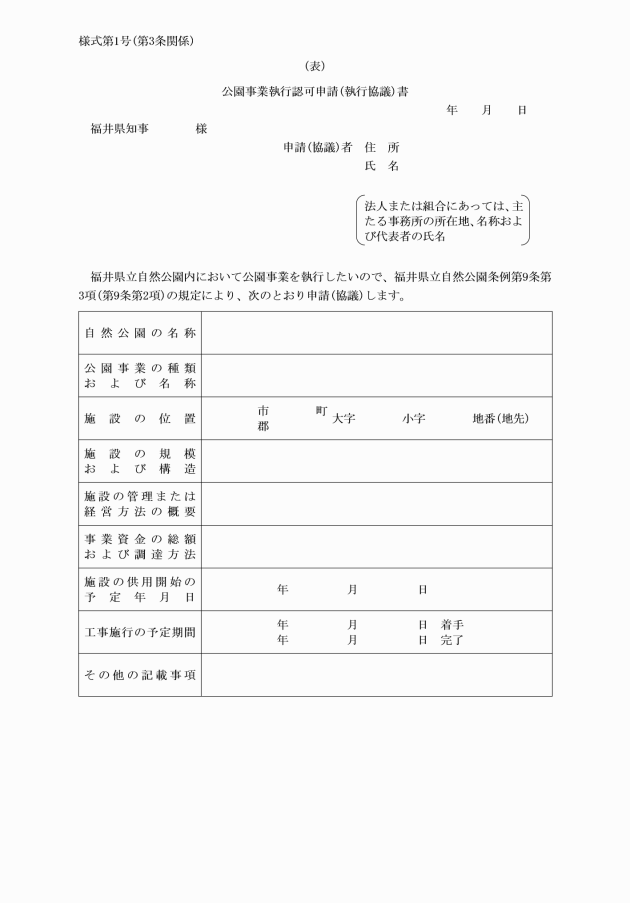

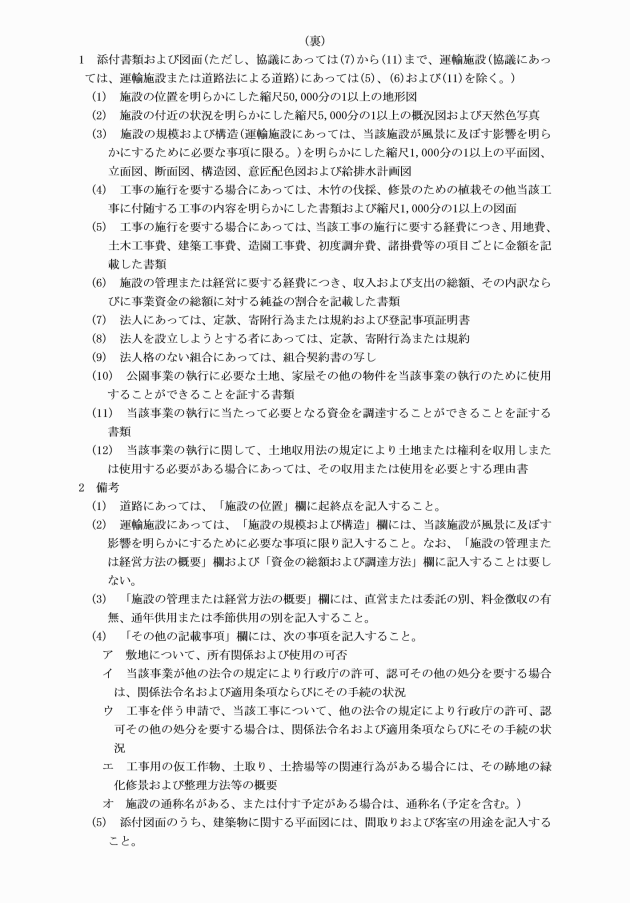

(1) 施設の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

(2) 施設の付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の概況図および天然色写真

(3) 施設の規模および構造(運輸施設にあっては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図、意匠配色図および給排水計画図

(4) 工事の施行を要する場合にあっては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に付随する工事の内容を明らかにした書類および縮尺1,000分の1以上の図面

(5) 工事の施行を要する場合にあっては、当該工事の施行に要する経費につき、用地費、土木工事費、建築工事費、造園工事費、初度調弁費、諸掛費等の項目ごとに金額を記載した書類

(6) 施設の管理または経営に要する経費につき、収入および支出の総額、その内訳ならびに事業資金の総額に対する純益の割合を記載した書類

(7) 法人にあっては、定款、寄附行為または規約および登記事項証明書

(8) 法人を設立しようとする者にあっては、定款、寄附行為または規約

(9) 法人格のない組合(以下「組合」という。)にあっては、組合契約書の写し

(10) 公園事業の執行に必要な土地、家屋その他の物件を当該事業の執行のために使用することができることを証する書類

(11) 当該事業の執行に当たって必要となる資金を調達することができることを証する書類

(12) 当該事業の執行に関し、土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定により土地または権利を収用し、または使用する必要がある場合にあっては、その収用または使用を必要とする理由書

(一部改正〔昭和54年規則53号・平成12年49号・15年71号・17年7号〕)

(全部改正〔平成12年規則49号〕、一部改正〔平成15年規則71号〕)

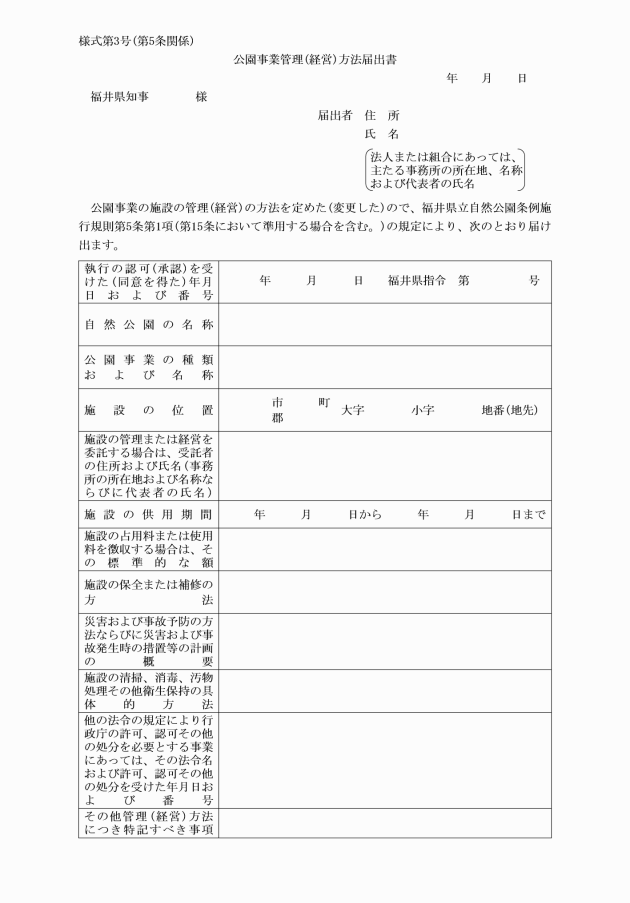

(管理または経営方法の届出)

第5条 公園事業(運輸施設に関する公園事業を除く。)に係る執行の認可を受けた者は、その管理または経営の方法を定め、知事に届け出るものとする。管理または経営の方法のうち次に掲げるものを変更したときも、同様とする。

(1) 施設の管理または経営を委託する場合にあっては、受託者の住所および氏名(受託者が法人または組合にあっては、主たる事務所の所在地および名称ならびに代表者の氏名)

(2) 施設の供用期間が通年でない場合にあっては、供用期間

(3) 施設の占用または使用に対し料金を徴収する場合にあっては、その標準的な額

(4) 前3号に掲げるもののほか、適切な公園事業の執行を確保するため特に届出を要するもの

(一部改正〔昭和54年規則53号・平成12年49号〕)

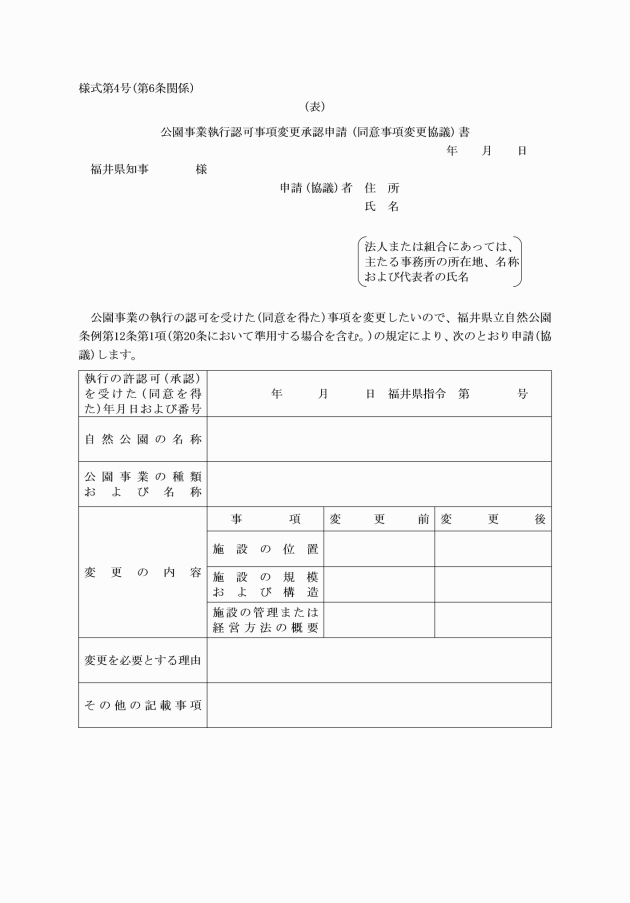

(1) 施設の位置

(2) 施設の規模および構造(運輸施設にあっては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)

(3) 施設の管理または経営の方法の概要

(一部改正〔昭和54年規則53号・平成12年49号・15年71号〕)

(全部改正〔平成12年規則49号〕、一部改正〔平成15年規則71号〕)

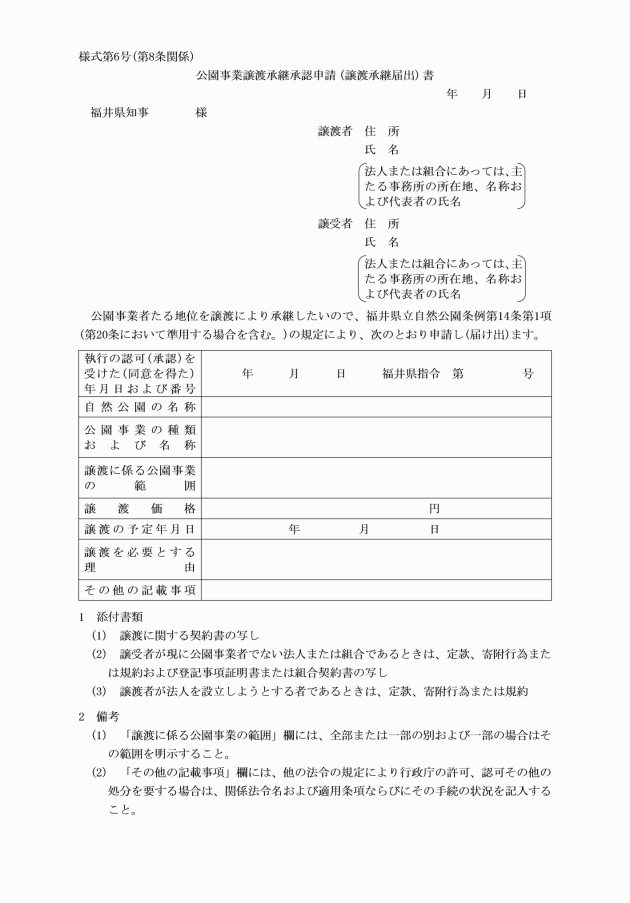

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えるものとする。

(1) 譲渡に関する契約書の写し

(2) 譲受人が現に公園事業者でない法人または組合であるときは、定款、寄附行為または規約および登記事項証明書または組合契約書の写し

(3) 譲受人が法人を設立しようとする者であるときは、定款、寄附行為または規約

(全部改正〔平成12年規則49号〕、一部改正〔平成15年規則71号・17年7号〕)

第9条 削除

(削除〔平成12年規則49号〕)

(届出)

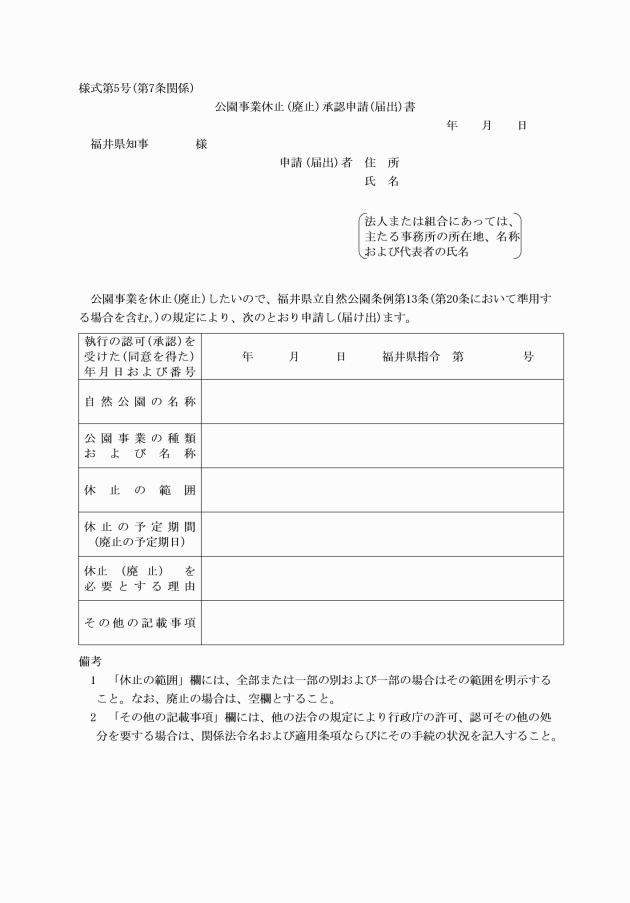

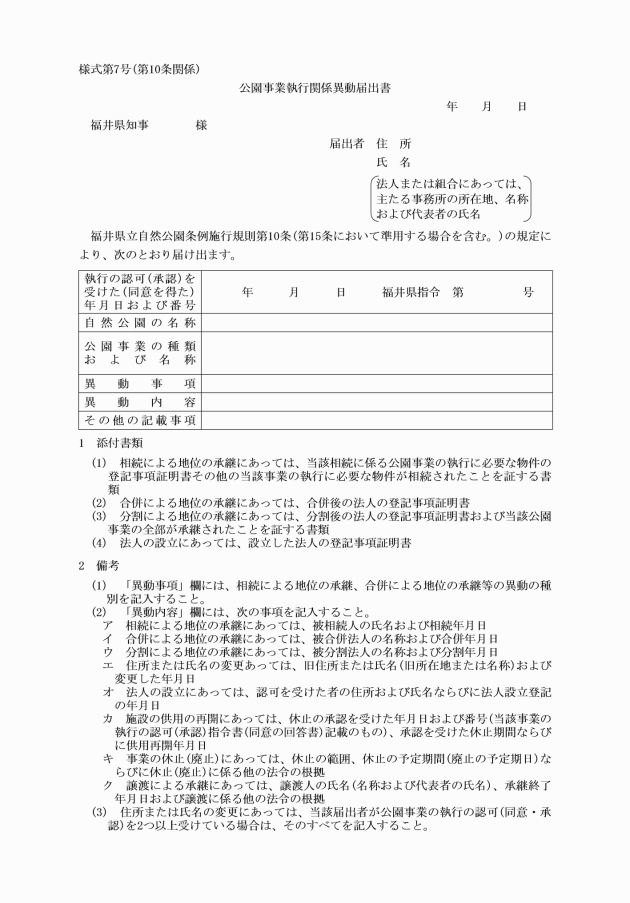

第10条 公園事業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、知事に届け出るものとする。

(1) 相続、合併または分割により公園事業者たる地位を承継したとき。

(2) 住所または氏名(法人または組合にあっては、主たる事務所の所在地または名称)を変更したとき。

(3) 法人を設立したとき。

(4) 休止した施設の供用を再開したとき。

(5) 条例第13条ただし書に規定する休止または廃止をしようとするとき。

(6) 公園事業者たる地位を当該公園事業に係る事業の譲渡につき他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を受けて承継したとき。

(1) 相続による地位の承継の届出 当該相続に係る公園事業の執行に必要な物件の登記事項証明書その他の当該事業の執行に必要な物件が承継されたことを証する書類

(2) 合併による地位の承継の届出 合併後の法人の登記事項証明書

(3) 分割による地位の承継の届出 分割後の法人の登記事項証明書および当該公園事業の全部が承継されたことを証する書類

(4) 法人の設立の届出 設立した法人の登記事項証明書

(一部改正〔昭和54年規則53号・平成12年49号・14年4号・15年71号・17年7号〕)

第11条から第14条まで 削除

(削除〔平成12年規則49号〕)

条例第9条第3項 | 条例第9条第2項 | |

認可(以下「執行の認可」という。)を受けようとする者 | 同意(以下「執行の同意」という。)を得ようとする者 | |

公園事業執行認可申請書 | 公園事業執行協議書 | |

申請書 | 協議書 | |

次に | 第1号から第6号までおよび第12号に | |

運輸施設 | 運輸施設または道路法(昭和27年法律第180号)による道路 | |

第5号、第6号および第11号に掲げる書類 | 第5号および第6号に掲げる書類 | |

運輸施設 | 運輸施設または道路法による道路 | |

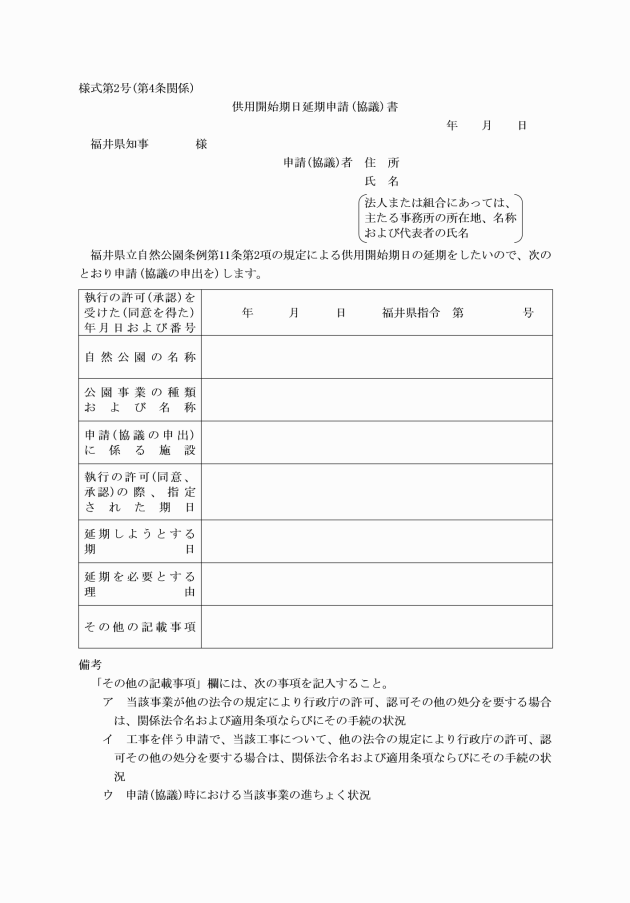

延期の申請 | 延期の協議の申出 | |

供用開始期日延期申請書 | 供用開始期日延期協議書 | |

運輸施設 | 運輸施設または道路法による道路 | |

執行の認可を受けた者 | 執行の同意を得た者 | |

運輸施設 | 運輸施設または道路法による道路 | |

承認を受けようとする者 | 同意を得ようとする者 | |

公園事業執行認可事項変更承認申請書 | 公園事業執行同意事項変更協議書 | |

申請書 | 協議書 | |

承認を受けようとする者 | 同意を得ようとする者 | |

公園事業休止(廃止)承認申請書 | 公園事業休止(廃止)届出書 | |

承認を受けようとする者 | 届出をしようとする者 | |

公園事業譲渡承継承認申請書 | 公園事業譲渡承継届出書 | |

申請書 | 届出書 |

(全部改正〔平成12年規則49号〕、一部改正〔平成15年規則71号〕)

(1) 道路および橋

(2) 広場および園地

(3) 避難小屋

(4) 休憩所

(5) 野営場

(6) 駐車場および桟橋

(7) 給水施設、排水施設および公衆便所

(8) 博物展示施設

(全部改正〔昭和54年規則53号〕、一部改正〔平成12年規則49号・15年71号〕)

(特別地域の区分)

第17条 条例第22条の規則で定める地域は、次に掲げるものとする。

(1) 第1種特別地域(特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域で現在の景観を極力保護することが必要な地域をいう。)

(2) 第2種特別地域(第1種特別地域および第3種特別地域以外の地域で特に農林漁業活動については努めて調整を図ることが必要な地域をいう。)

(3) 第3種特別地域(特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域で特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域をいう。)

(全部改正〔昭和54年規則53号〕、一部改正〔平成12年規則49号・15年71号〕)

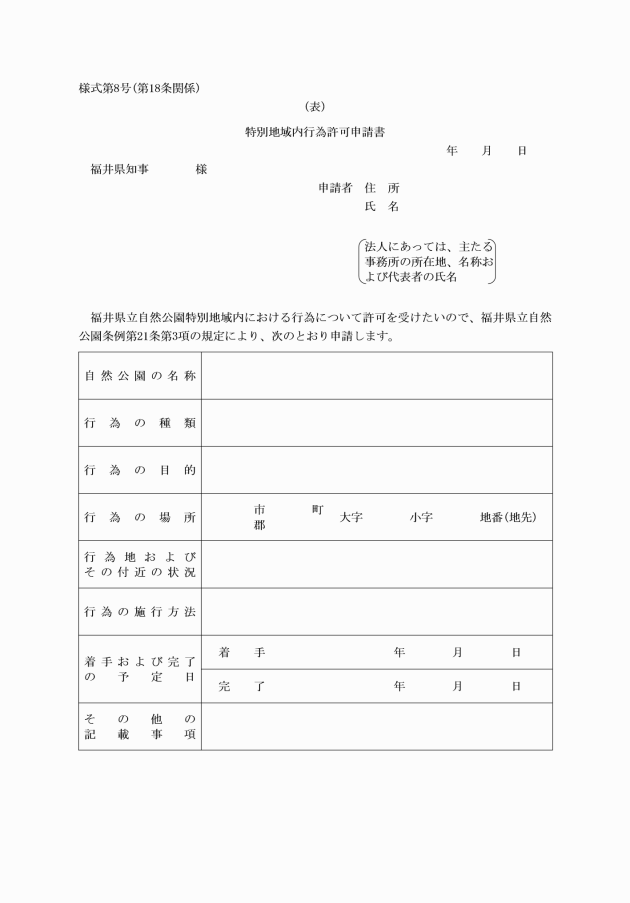

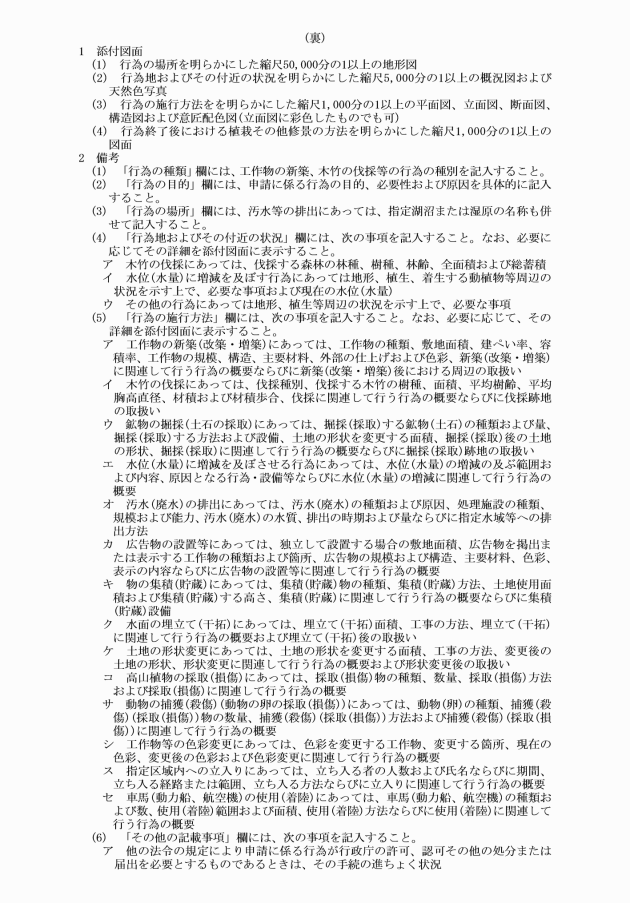

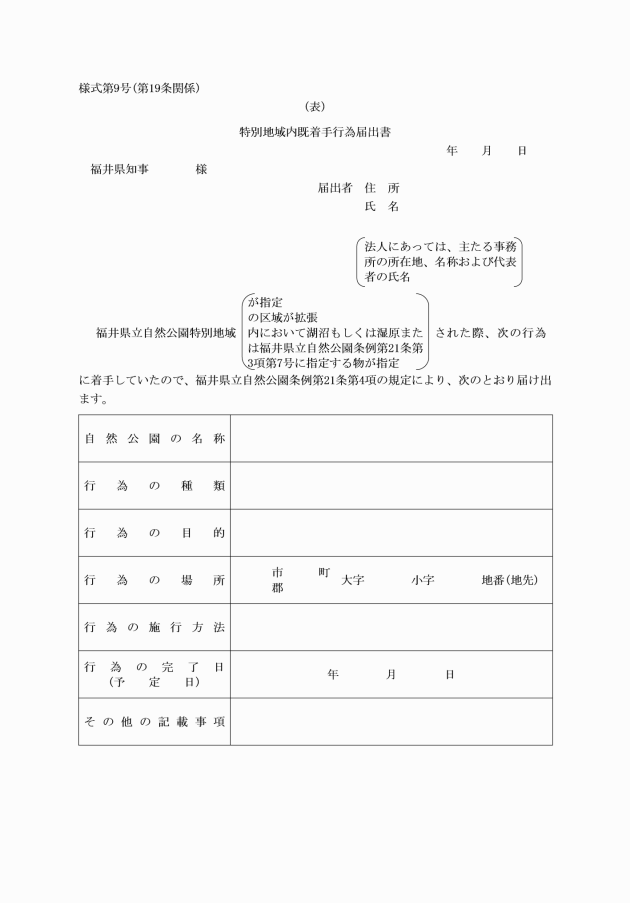

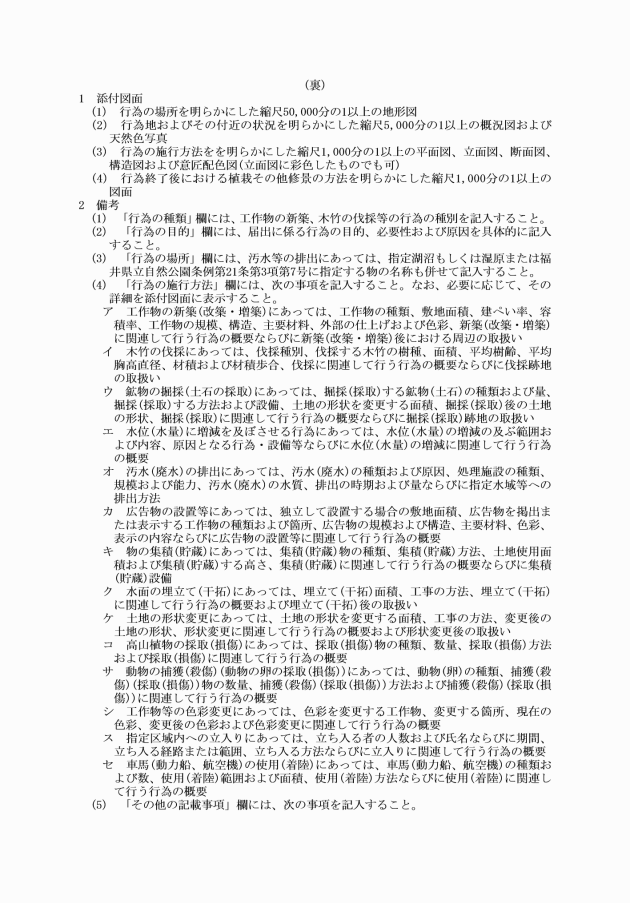

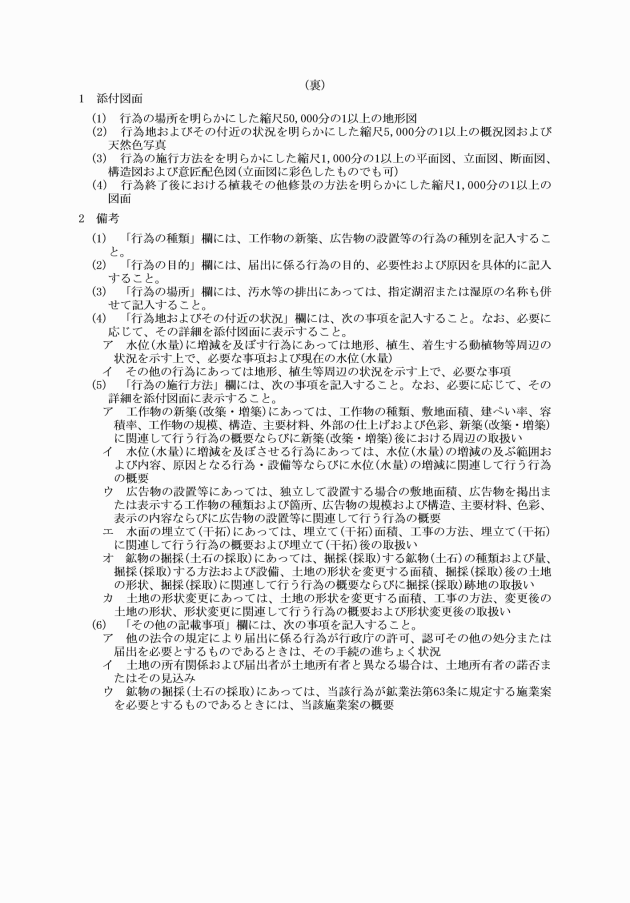

2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添えなければならない。

(1) 行為の場所を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

(2) 行為地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の概況図および天然色写真

(3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図および意匠配色図

(4) 行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の図面

(1) 当該行為の場所およびその周辺の植生、動物相その他の風致または景観の状況ならびに特質

(2) 当該行為により得られる自然的、社会経済的な効用

(3) 当該行為が風致または景観に及ぼす影響の予測および当該影響を軽減するための措置

(4) 当該行為の施行方法に代替する施行方法により当該行為の目的を達成し得る場合にあっては、当該行為の施行方法および当該方法に代替する施行方法を風致または景観の保護の観点から比較した結果

(全部改正〔昭和54年規則53号〕、一部改正〔平成12年規則49号・15年71号〕)

(全部改正〔平成12年規則49号〕、一部改正〔平成15年規則71号〕)

(土地所有者等との協議)

第19条の2 知事は、条例第21条第3項第13号の区域の指定に当たっては、その区域内の土地について所有権、地上権または賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地所有者等」という。)と協議するものとする。

(追加〔平成15年規則71号〕)

(特別地域内における許可または届出を要しない行為)

第20条 条例第21条第6項第3号に規定する規則で定める行為は、別表第1に掲げるとおりとする。

(追加〔昭和54年規則53号〕、一部改正〔平成12年規則49号・15年71号〕)

(土地所有者等との協議)

第20条の2 知事は、条例第23条第1項の利用調整地区の指定に当たっては、その区域内の土地所有者等と協議するものとする。

(追加〔平成15年規則71号〕)

(利用調整地区における認定等を要しない行為)

第20条の3 条例第23条第3項第5号に規定する規則で定める行為は、自然公園の利用者以外の者が行うものであって、別表第2に掲げるとおりとする。

(追加〔平成15年規則71号〕)

(立入りの認定の基準)

第20条の4 条例第24条第1項第2号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 利用調整地区の区域内の風致の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、知事が利用調整地区ごとに定める人数の範囲内であること。

(2) 利用調整地区の区域内の風致の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、知事が利用調整地区ごとに定める期間内であること。

(3) 利用調整地区において、風致の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれのあるものとして次に掲げる行為を行うものでないこと。

ア 生きている動植物(食用に供するものおよび身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)を故意に持ち込むこと。

イ 野生動物にえさを与えること。

ウ 野生動物の生息状態に影響を及ぼす方法として、知事が利用調整地区ごとに定める方法により撮影、録音、観察その他の行為を行うこと。

エ ごみその他の汚物または廃物を捨て、または放置すること。

オ 球技その他これに類する野外スポーツをすること。

カ 非常の場合を除き、屋外において花火、拡声器その他これらに類するものを用い、必要以上に大きな音または強い光を発すること。

(4) 知事が利用調整地区ごとに定める注意事項を守るとともに、自己の責任において立ち入るものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、利用調整地区内の風致の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、知事が利用調整地区ごとに定める基準に適合するものであること。

(追加〔平成15年規則71号〕)

(立入りの認定の申請)

第20条の5 条例第24条第2項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事または指定認定機関に提出して行うものとする。

(1) 申請者の住所および氏名

(2) 立ち入ろうとする利用調整地区の名称

(3) 立ち入ろうとする期間

(4) 立入りの目的

(5) 立入りの方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(追加〔平成15年規則71号〕)

(立入認定証の記載事項)

第20条の6 条例第24条第4項の立入認定証には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 利用調整地区の名称

(2) 立入認定証の有効期間

(3) 立入認定証を受けた者の氏名

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(追加〔平成15年規則71号〕)

(立入認定証の再交付)

第20条の7 条例第24条第5項の規定による立入認定証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事または指定認定機関に提出して行うものとする。

(1) 申請者の住所および氏名

(2) 認定を受けた利用調整地区の名称

(3) 立入認定証の番号および交付年月日

(4) 立入認定証を亡失し、または立入認定証が滅失した事情

(追加〔平成15年規則71号〕)

(指定認定機関の指定の申請等)

第20条の8 条例第25条第2項の規定による指定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して行うものとする。

(1) 氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 認定関係事務を行おうとする事務所の所在地

(3) 認定関係事務を行おうとする利用調整地区の名称

(4) 認定関係事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款または寄附行為および登記事項証明書またはこれらに準ずるもの

(2) 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表および当該事業年度末の財産目録またはこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)

(3) 申請者が法人である場合は、役員の氏名および履歴を記載した書類

(4) 認定関係事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

(5) 申請者が条例第25条第3項各号の規定に該当しないことを説明した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項を記載した書類

(追加〔平成15年規則71号〕、一部改正〔平成17年規則7号〕)

(条例第25条第3項第2号の規則で定めるもの)

第20条の9 条例第25条第3項第2号の規則で定めるものは、精神の機能の障害によりその認定関係事務を適確に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(追加〔令和元年規則35号〕)

(認定関係事務の実施に関する規程の認可の申請等)

第20条の10 条例第27条第1項前段の規定による認可の申請は、その旨を記載した申請書に認定関係事務の実施に関する規程を添えて、これを知事に提出して行うものとする。

2 条例第27条第1項後段の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して行うものとする。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(追加〔平成15年規則71号〕、一部改正〔令和元年規則35号〕)

(事業計画等の認可の申請等)

第20条の11 条例第27条第2項前段の規定による認可の申請は、その旨を記載した申請書に事業計画書および収支予算書を添えて、これを知事に提出して行うものとする。

2 条例第27条第2項後段の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して行うものとする。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(追加〔平成15年規則71号〕、一部改正〔令和元年規則35号〕)

(認定関係事務の休廃止の許可の申請)

第20条の12 条例第27条第4項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して行うものとする。

(1) 休止し、または廃止しようとする認定関係事務の範囲

(2) 休止し、または廃止しようとする年月日

(3) 休止しようとする場合にあっては、その期間

(4) 休止または廃止の理由

(追加〔平成15年規則71号〕、一部改正〔令和元年規則35号〕)

(1) 認定関係事務を知事に引き継ぐこと。

(2) 認定関係事務に関する帳簿および書類を知事に引き継ぐこと。

(3) その他知事が必要と認める事項

(追加〔平成15年規則71号〕、一部改正〔令和元年規則35号〕)

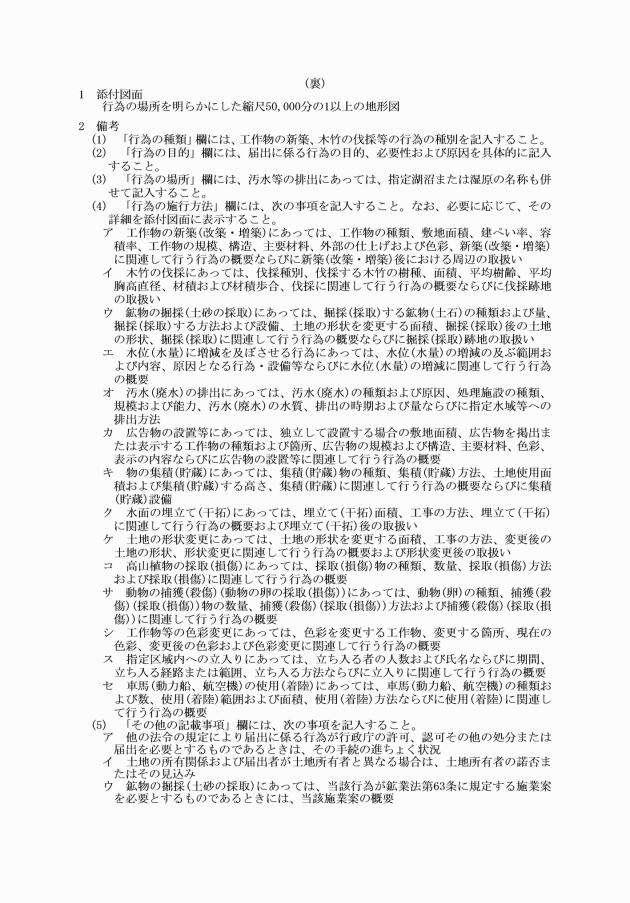

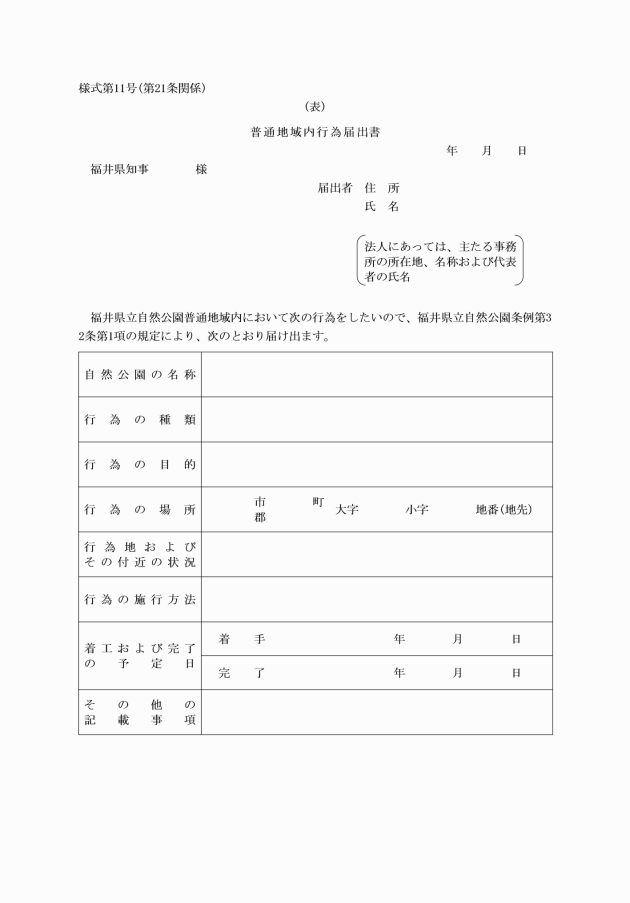

3 条例第32条第1項の規則で定める事項は、行為者の住所および氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名)、行為の目的、行為地およびその付近の状況ならびに行為の完了予定日とする。

(追加〔昭和54年規則53号〕、一部改正〔平成12年規則49号・15年71号〕)

(工作物の基準)

第22条 条例第32条第1項第1号の規則で定める基準は、次の各号に掲げる工作物の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。

(1) 建築物 高さ13メートルまたは延べ面積1,000平方メートル

(2) 送水管 長さ70メートル

(3) 鉄塔 高さ30メートル

(4) 船舶の係留施設 長さ50メートル

(5) ダム 高さ20メートル

(6) 鋼索鉄道 延長70メートル

(7) 索道 傾斜亘長600メートルまたは起点と終点の高低差200メートル

(8) 別荘地の用に供する道路 幅員2メートル

(9) 遊戯施設(建築物を除く。)高さ13メートルまたは水平投影面積1,000平方メートル

(追加〔昭和54年規則53号〕、一部改正〔平成12年規則49号・15年71号〕)

(普通地域内における届出を要しない行為)

第23条 条例第32条第7項第3号の規則で定める行為は、別表第3に掲げるとおりとする。

(追加〔昭和54年規則53号〕、一部改正〔平成12年規則49号・15年71号〕)

2 前項の変更に係る許可の申請または届出にあっては、変更の趣旨および理由を記載した書面を申請書または届出書に添えなければならない。

(全部改正〔平成12年規則49号〕、一部改正〔平成15年規則71号〕)

(風景地保護協定の基準)

第24条の2 条例第37条第3項第3号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 風景地保護協定区域の境界が明確に定められていること。

(2) 風景地保護協定区域が、現に耕作の目的または耕作もしくは養畜の業務のための採草もしくは家畜の放牧の目的(以下「耕作の目的等」という。)に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的等に供されないと見込まれる農用地以外の農用地を含んでいないこと。

(3) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項が、枯損した木竹または危険な木竹の伐採、木竹の本数の調整、整枝、火入れ、草刈り、植栽、病害虫の防除、植生の保全または復元、歩道等施設の維持または補修その他これらに類する事項で、自然の風景地の保護に関連して必要とされるものであること。

(4) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備に関する事項が、植生の保全または復元のための施設、巣箱、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、自然の風景地の適正な保護に資するものであること。

(5) 風景地保護協定の有効期間が、5年以上20年以下であること。

(6) 風景地保護協定に違反した場合の措置が、違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。

(7) 風景地保護協定の内容が、関係法令および関係法令に基づく計画と整合性のとれたものであること。

(8) 風景地保護協定の内容が、河川法、海岸法その他これらの関係法令の規定に基づく公共用物の管理に特段の支障を及ぼさないものであること。

(追加〔平成15年規則71号〕)

(1) 風景地保護協定の名称

(2) 風景地保護協定区域

(3) 風景地保護協定の有効期間

(4) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法

(5) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設

(6) 風景地保護協定の縦覧場所

(追加〔平成15年規則71号〕)

(追加〔平成15年規則71号〕)

(公園管理団体の指定基準)

第24条の5 条例第43条第1項の規定による公園管理団体の指定は、次に掲げる基準に適合していると認められるものについて行うものとする。

(1) 自然の風景地の保護とその適正な利用の推進を目的とするものであること。

(2) 自然環境に関する科学的知見を有していることその他条例第44条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる技術的な基礎を有するものであること。

(3) 十分な活動実績を有していることその他条例第44条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる人員および財政的基礎を有するものであること。

(4) 営利を目的としないことその他条例第44条各号に掲げる業務を公正かつ的確に行うことができるものであること。

(追加〔平成15年規則71号〕)

(全部改正〔令和4年規則10号〕)

(管理事務所の設置)

第26条 知事は、自然公園の適正な管理をするため必要があると認めるときは、自然公園内に管理事務所を置くことができる。

(一部改正〔昭和54年規則53号・平成12年49号〕)

(全部改正〔昭和54年規則53号〕、一部改正〔平成12年規則49号・15年71号・令和4年10号〕)

(書類の経由)

第28条 条例およびこの規則の規定により知事に提出する書類は、所管土木事務所長を経由するものとする。この場合において、2以上の土木事務所の区域にまたがる事項については、主として関係する土地を所管する土木事務所長を経由して提出するものとする。

(一部改正〔昭和49年規則24号・54年53号・平成12年49号〕)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和35年規則第26号)

この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

附則(昭和49年規則第24号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年規則第53号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

附則(平成3年規則第4号)

この規則は、平成3年5月1日から施行する。

附則(平成7年規則第69号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

附則(平成12年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県立自然公園条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成13年規則第1号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年2月1日から施行する。

附則(平成15年規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県立自然公園条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成17年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第119条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成17年規則第54号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成19年規則第44号)

この規則は、平成19年4月16日から施行する。

附則(平成21年規則第51号)

この規則は、平成21年12月15日から施行する。

附則(平成27年規則第36号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年6月28日規則第6号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

附則(令和元年12月6日規則第35号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和4年3月15日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第20条関係)

(追加〔昭和54年規則53号〕、一部改正〔平成3年規則4号・12年49号・13年1号・15年71号・17年54号・19年44号・21年51号・27年36号〕)

1 溝、井せき、とい、水車、風車、農業用または林業用水槽等を新築し、改築し、または増築すること。

2 門、生け垣、その高さが3メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が30平方メートル以下であるきん舎等を新築し、改築し、または増築すること。

3 社寺境内地または墓地において、鳥居、灯ろう、墓碑等を新築し、改築し、または増築すること。

4 道路その他公衆の通行し、または集合する場所から20メートル以上の距離にある炭がま、炭焼小屋、伐木小屋、造林小屋、畜舎、納屋、肥料だめ等を新築し、改築し、または増築すること。

5 ひび、えりやな類、漁具干場、漁舎等を新築し、改築し、または増築すること。

6 条例第21条第3項の許可を受けた行為またはこの表の各号に掲げる行為を行うために必要な工事用の仮工作物(宿舎を除く。)を新築し、改築し、または増築すること。

7 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第2項に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)、砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備、森林法(昭和26年法律第249号)第41条第1項または第3項の規定により行う保安施設事業に係る施設、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設または急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、または増築すること。

8 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道または同条第5号に規定する都市下水路を改築し、または増築すること。

9 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設、廃油処理施設、航空保安施設、自記雨量計、積算雪量計その他気象、地象もしくは水象の観測に必要な施設または鉄道もしくは軌道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、または増築すること。

10 信号機、防護さく、土留擁壁その他鉄道、軌道または自動車道の交通の安全を確保するために必要な施設を改築し、または増築すること(信号機にあっては、新築を含む。)。

11 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第115条第1項の規定により史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設を新築し、改築し、または増築すること。

12 道路の舗装、こう配緩和、線形改良その他道路の改築で、その現状に著しい変更を及ぼさないもの。

13 道路に送水管、ガス管、電線等を埋設すること。

14 巣箱、給じ台、給水台等を設置すること。

15 測量法(昭和24年法律第188号)第10条第1項に規定する測量標または水路業務法(昭和25年法律第102号)第5条第1項に規定する水路測量標を設置すること。

16 宅地内の木竹を伐採すること。

17 自家用のために木竹を択伐(塊状択伐を除く。)すること。

18 桑、茶、こうぞ、みつまた、こり柳、きり、果樹その他農業用に栽培した木竹を伐採すること。

19 枯損した木竹または危険な木竹を伐採すること。

20 森林の保育または電線路の維持のために下刈りし、つる切りし、または間伐すること。

21 牧野改良のためにいばら、かん木等を除去すること。

21の2 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第3章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を伐採すること。

22 宅地内の土石を採取すること。

23 土地の形状を変更するおそれのない範囲内で、鉱物を掘採し、または土石を採取すること。

24 道路その他公衆の通行し、または集合する場所から20メートル以上の距離にある地域で、鉱物の掘採のため試すいを行うこと。

25 宅地または田畑内の池沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。

26 特別地域が指定され、またはその区域が拡張された際、既にその新築、改築または増築に着手していた工作物を操作することによって、河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。

27 耕作の事業に伴う汚水または廃水を排出すること。

28 森林施業に伴う汚水または廃水を排出すること。

29 漁船から汚水または廃水を排出すること。

30 養魚の事業に伴う汚水または廃水を排出すること。

31 宅地内で行う家畜の飼育に伴う汚水または廃水を排出すること。

32 建築基準法(昭和25年法律第201号)第31条第2項に規定する屎尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水または廃水を排出すること。

33 住宅から汚水または廃水を排出(し尿の排出を除く。)すること。

34 河川法第3条第2項に規定する河川管理施設、砂防法第1条に規定する砂防設備、森林法第41条第1項もしくは第3項の規定により行う保安施設事業に係る施設、地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設または急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設から汚水または廃水を排出すること。

35 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道もしくは同条第4号に規定する流域下水道へ汚水もしくは廃水を排出することまたはこれらの施設から汚水もしくは廃水を排出すること。

36 地表から2.5メートル以下の高さで、広告物その他これに類する物を建築物の壁面に掲出し、または広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

37 法令の規定により、または保安の目的で、広告物に類するものを提出し、もしくは設置し、または広告に類するものを工作物等に表示すること。

38 鉄道もしくは軌道の駅舎または自動車もしくは船舶による旅客運送事業の営業所もしくは待合所において、駅名板、停留所標識、料金表または運送約款もしくはこれに類するものを掲出し、もしくは設置し、または工作物等にこれらを表示すること。

39 森林の保護管理または野生鳥獣の保護増殖のための標識を掲出し、または設置すること。

39の2 1.5メートル以下の高さで、かつ、10平方メートル以下の面積で物を集積し、または貯蔵すること。

39の3 耕作の事業に伴う物の集積または貯蔵で明らかに風致の維持に支障のないもの

39の4 森林の整備または木材の生産に伴い発生する根株、伐採木または枝条を森林内に集積し、または貯蔵すること。

39の5 木材の加工または流通の事業に伴い発生する木くずを集積し、または貯蔵すること。

39の6 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理のために必要な物を集積し、または貯蔵すること。

39の7 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理または維持のために必要な物を集積し、または貯蔵すること。

39の8 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理のために必要な物を集積し、または貯蔵すること。

39の9 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために必要な物を集積し、または貯蔵すること。

40 宅地内にある植物で、条例第21条第3項第10号の規定により知事が指定するものを採取し、または損傷すること。

40の2 有害なねずみ族、昆虫等を捕獲し、もしくは殺傷し、またはそれらの卵を採取し、もしくは損傷すること。

40の3 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定による知事の許可に係る鳥獣を捕獲し、もしくは殺傷し、またはそれらの卵を採取し、もしくは損傷すること。

40の4 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第28条第1項の規定に基づき知事が指定する鳥獣保護区内において、同法第28条の2第1項の規定により県が行う保全事業または同条第4項の規定により知事に協議し、その同意を得た保全事業として、鳥獣を捕獲し、もしくは殺傷し、またはそれらの卵を採取し、もしくは損傷すること。

40の5 傷病その他の理由により緊急に保護を要する動物を捕獲し、またはそれらの卵を採取すること。

40の6 魚介類を捕獲し、または殺傷すること。

41 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園または都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設である公園もしくは緑地を設置し、または管理すること(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第4条第6項に掲げる施設のうち、園内移動用施設である索道、鋼索鉄道、モノレールその他これらに類するもの(以下「園内移動用施設である索道等」という。)および都市計画法第18条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合における高さが13メートルを超え、または水平投影面積が1,000平方メートルを超える工作物(園内移動用施設である索道等を除く。)を新築し、改築し、または増築すること(改築または増築後において、その高さが13メートルを超え、または水平投影面積が1,000平方メートルを超えるものとなる場合における改築または増築を含む。)を除く。)。

42 前各号に掲げるもののほか、工作物等を修繕するために必要な行為

42の2 農業を営むために通常行われる行為のために立ち入ること。

42の3 森林の保護管理のために立ち入ること。

42の4 林道の整備に当たって必要な事前調査のために立ち入ること。

42の5 森林法第25条もしくは第25条の2に規定する保安林、同法第29条もしくは第30条の2に規定する保安林予定森林、同法第41条に規定する保安施設地区もしくは同法第44条に規定する保安施設地区予定森林の管理もしくはそれらの指定を目的とする調査または同法第41条第1項もしくは第3項に規定する保安施設事業の実施に当たって必要な事前調査のために立ち入ること。

42の6 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理またはその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定または同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために立ち入ること。

42の7 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理もしくは維持または同法第2条の規定により指定された土地の監視のために立ち入ること。

42の8 地すべり等防止法第2条第4項に規定する地すべり防止工事の実施に当たって必要な事前調査、同法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理または同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために立ち入ること。

42の9 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理または同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために立ち入ること。

42の10 文化財保護法第109条第1項に規定する史跡名勝天然記念物の管理または復旧のために立ち入ること。

42の11 測量法第3条の規定による測量のために立ち入ること。

42の12 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を伐採するために立ち入ること。

42の13 土地または木竹の所有者または使用および収益を目的とする権利を有する者がその所有または権利に係る土地における行為を行うために立ち入ること。

42の14 条例第21条第3項第13号の規定により知事が指定する区域内に存する施設の維持管理を行うために立ち入ること。

42の15 条例第21条第3項第13号の規定により知事が指定する区域の隣接地において、条例第21条第3項の許可を受けた行為またはこの表の各号に規定する行為を行うため、やむを得ず通過する目的で立ち入ること。

42の16 犯罪の予防または捜査、遭難者の救助その他これらに類する業務を行うために立ち入ること。

42の17 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために立ち入ること。

43 森林施業のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。

44 漁業を営むために車馬もしくは動力船を使用すること。

45 漁業取締りのために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。

46 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理またはその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定または同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。

47 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理もしくは維持または同法第2条の規定により指定された土地の監視のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。

48 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理または同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。

49 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理または同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。

50 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設の管理のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。

51 国または地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務および非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防または捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。

52 道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、もしくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、もしくは設置し、もしくは工作物等に表示し、小規模に土地の形状を変更し、または屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であって、当該催しの開始の日の30日前までに知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「工作物の新築等」という。)。

(1) 催しの名称、概要、主催者名、開催場所および開催期間

(2) 風致の維持のために行われる措置の内容

(3) 原状回復を確実に実施するための体制および方法ならびにその実施期限

(4) 工作物の新築等に着手する15日前までに、その概要を知事に通知する旨

53 前各号に掲げる行為に附帯する行為

別表第2(第20条の3関係)

(追加〔平成15年規則71号〕、一部改正〔平成17年規則54号〕)

1 別表第1第6号、第7号、第9号(航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設に係る部分に限る。)、第10号、第13号、第15号、第19号、第20号、第37号、第39号、第40号の3、第41号の2または第43号に掲げる行為

2 農林漁業を営むために行う別表第1第1号、第4号、第5号、第23号および第40号の2に掲げる行為

3 木竹を植栽すること。

4 農業を営むために通常行われる行為

5 森林の保護管理のために行われる行為

6 林道の整備に当たって必要な事前調査を行うこと。

7 森林法第25条もしくは第25条の2に規定する保安林、同法第29条もしくは第30条の2に規定する保安林予定森林、同法第41条に規定する保安施設地区もしくは同法第44条に規定する保安施設地区予定森林の管理もしくはそれらの指定を目的とする調査または同法第41条第1項もしくは第3項に規定する保安施設事業の実施に当たって必要な事前調査を行うこと。

8 漁業を営むために通常行われる行為

9 漁業取締の業務を行うこと。

10 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理またはその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定または同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)を行うこと。

11 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理もしくは維持または同法第2条の規定により指定された土地の監視を行うこと。

12 地すべり等防止法第2条第4項に規定する地すべり防止工事の実施に当たって必要な事前調査、同法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理または同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査を行うこと。

13 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理または同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査を行うこと。

14 航路標識の維持管理その他の船舶の交通の安全を確保するための行為

15 鉱業権を有する者が行う別表第1第23号または第24号に掲げる行為

16 文化財保護法第109条第1項に規定する史跡名勝天然記念物の管理または復旧を行うこと。

17 測量法第3条の規定による測量を行うこと。

18 土地または木竹の所有者または使用および収益を目的とする権利を有する者がその所有または権利に係る土地において行う行為

19 利用調整地区の区域内に存する施設を維持管理する行為

20 利用調整地区以外の区域において、この表の各号に規定する行為を行うため、やむを得ず通過すること。

21 国または地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務および非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防または捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うこと。

22 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為

23 前各号に掲げる行為に附帯する行為

別表第3(第23条関係)

(追加〔昭和54年規則53号〕、一部改正〔平成3年規則4号・12年49号・15年71号・17年54号・19年44号〕)

1 別表第1第1号から第15号まで、第23号から第26号まで、第36号から第39号までまたは第41号から第42号までに掲げる行為

2 農業、林業、漁業もしくは鉱業の用に供する索道または鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第47条第2号に規定する特殊索道のうち滑走式のものを新築し、改築し、または増築すること。

3 宅地内の池沼等を埋め立てること。

4 土地改良法第2条第2項各号に掲げる土地改良に関する事業(同項第4号に掲げるものを除く。)として池沼等を埋め立てること。

5 宅地内の鉱物を掘採し、または土石を採取すること。

6 露天掘りでない方法により、鉱物を掘採し、または土石を採取すること。

7 鉱物を掘採し、または土石を採取することであって面積200平方メートルを超えず、かつ、高さが5メートルを超える法を生ずる切土または盛土を伴わないもの

8 宅地内の土地の形状を変更すること。

9 工作物でない道または河川その他の公共の用に供する水路の設置または管理のために土地の形状を変更すること。

10 文化財保護法第92条第1項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形状を変更すること。

11 土地の開墾その他農業または林業を営むために土地の形状を変更すること。

12 土地の形状を変更することであって面積が200平方メートルを超えず、かつ、高さが5メートルを超える法を生ずる切土または盛土を伴わないもの

14 魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備または開発のための行為

15 道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、もしくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、もしくは設置し、もしくは工作物等に表示し、または小規模に土地の形状を変更すること(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であって、当該催しの開始の日の30日前までに知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「工作物の新築等」という。)。

(1) 催しの名称、概要、主催者名、開催場所および開催期間

(2) 風致の維持のために行われる措置の内容

(3) 原状回復を確実に実施するための体制および方法ならびにその実施期限

(4) 工作物の新築等に着手する15日前までに、その概要を知事に通知する旨

16 前各号に掲げる行為に附帯する行為

(全部改正〔平成12年規則49号〕、一部改正〔平成15年規則71号・17年7号・18年9号・令和3年24号〕)

(全部改正〔平成12年規則49号〕、一部改正〔平成15年規則71号・令和3年24号〕)

(全部改正〔平成12年規則49号〕、一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕)

(全部改正〔平成12年規則49号〕、一部改正〔平成15年規則71号・令和3年24号〕)

(全部改正〔平成12年規則49号〕、一部改正〔平成15年規則71号・令和3年24号〕)

(全部改正〔平成12年規則49号〕、一部改正〔平成15年規則71号・17年7号・令和3年24号〕)

(全部改正〔平成12年規則49号〕、一部改正〔平成14年規則4号・17年7号・令和3年24号〕)

(全部改正〔平成12年規則49号〕、一部改正〔平成15年規則71号・18年9号・令和3年24号〕)

(全部改正〔平成12年規則49号〕、一部改正〔平成15年規則71号・18年9号・令和3年24号〕)

(全部改正〔平成12年規則49号〕、一部改正〔平成15年規則71号・18年9号・令和3年24号〕)

(全部改正〔平成12年規則49号〕、一部改正〔平成15年規則71号・18年9号・令和3年24号〕)

(全部改正〔令和4年規則10号〕)

(追加〔平成12年規則49号〕、一部改正〔平成15年規則71号・令和3年24号・4年10号〕)