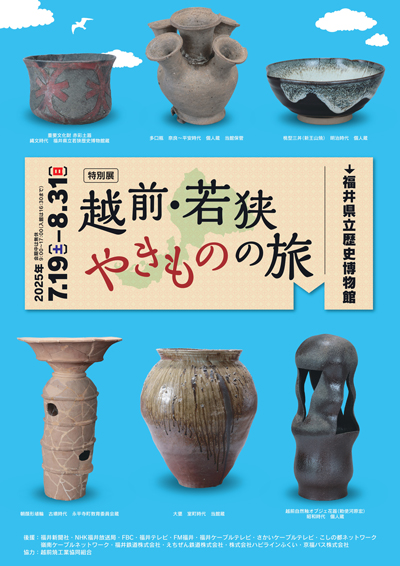

| ■ 展示コーナー ■ |

| 第1章 縄文時代から平安時代 土器の時代 |

福井県は若狭町に所在する鳥浜貝塚に代表されるように、縄文時代が花開いた地です。県内各地から出土した縄文土器や弥生土器、古墳で用いられた花輪などを展示します。

・国指定重要文化財 赤彩土器(縄文時代 福井県立若狭歴史博物館蔵)

・朝顔形埴輪(古墳時代 永平寺町教育委員会蔵) など

|

| 第2章 中世から近世 越前窯の時代 |

中世は日本六古窯のひとつ越前窯が産声を上げ、日本海側で最大の窯業地へと成長した時代です。本章では中世の暮らしを支えた古越前の優品を中心に展示します。併せて、一乗谷朝倉氏遺跡や北海道上ノ国町勝山館跡から出土した古越前や、越前町内に所在する穴窯、岳ノ谷窯跡の発掘調査で出土した資料を展示します。

・国登録有形文化財 壺(鎌倉時代 越前古窯博物館蔵)

・国指定重要文化財 花生(室町時代 福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館蔵) など

|

| 第3章 近代から現代 越前焼の時代 |

明治時代に入ると、福井県内で色絵陶器や磁器など華麗な陶磁器の生産が本格的に始まりました。変わりゆく時代を彩った越前焼を紹介します。

・葵園(磁器孔雀模様花瓶(明治時代 劔神社蔵)

・新王山焼 桃型三丼(明治時代 個人蔵)

・塚原芥山 蕎麦釉牛置物(昭和時代 福井県陶芸館蔵) など

|

| 第4章 いまに生きる伝統 |

現在、福井県内ではおよそ八十名の越前焼作家・窯元が活動しています。その中でも、古越前と同じく薪窯にこだわって制作している作家の作品を展示します。

・峰越窯 竹元道仙 擂盆水指(作家蔵)

・山田和 炎舞志野茶碗(作家蔵)

・萌ゲツ窯 近藤修康 大壺(作家蔵) など

|

| 展示資料一覧(PDFファイルが開きます) |