○福井県環境影響評価条例施行規則

平成11年6月11日

福井県規則第66号

福井県環境影響評価条例施行規則を公布する。

福井県環境影響評価条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 方法書の作成前の手続

第1節 計画段階における環境配慮に関する手続(第3条の2―第3条の10)

第2節 第2種事業に係る判定(第4条・第5条)

第3章 方法書等に関する手続

第1節 環境影響評価の実施の時期(第6条)

第2節 方法書の作成等(第6条の2―第14条)

第3節 準備書の作成等(第14条の2―第26条)

第4節 公聴会の開催等(第27条―第36条)

第5節 評価書の作成等(第37条―第41条の2)

第6節 対象事業の内容の修正等(第42条―第45条)

第7節 評価書の公告および縦覧後の手続(第46条―第53条)

第4章 事業の実施中および実施後の手続(第54条―第59条)

第5章 環境影響評価法との関係(第60条・第61条)

第6章 雑則(第62条―第68条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県環境影響評価条例(平成11年福井県条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 方法書の作成前の手続

(一部改正〔平成25年規則49号〕)

第1節 計画段階における環境配慮に関する手続

(追加〔平成25年規則49号〕)

(追加〔平成25年規則49号〕)

(配慮書の記載事項)

第3条の3 条例第4条の3第5号の規則で定める事項は、条例第4条の6の規定により配慮書の案についての意見を求めた場合における一般の意見の概要とする。

(追加〔平成25年規則49号〕)

(1) 知事 50部

(2) 条例第4条の4に規定する管轄市町長各市町長ごとに5部

(追加〔平成25年規則49号〕)

(配慮書等の公表)

第3条の5 条例第4条の4の規定による公表の場所は、第1種事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域内において、次に掲げる場所のうちから、できる限り一般の参集の便を考慮して定めるものとする。

(1) 第1種事業を実施しようとする者の事務所

(2) 県の庁舎その他の県の施設

(3) 管轄市町(事業実施想定区域が属する市町をいう。以下この節において同じ。)の庁舎その他の管轄市町の施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1種事業を実施しようとする者が利用することができる適切な施設

(1) 第1種事業を実施しようとする者のウェブサイトへの掲載

(2) 県のウェブサイトへの掲載

(3) 管轄市町のウェブサイトへの掲載

3 前2項に規定する方法による公表は、配慮書等の内容を周知するための相当な期間を定めて行うものとする。

(追加〔平成25年規則49号〕)

(配慮書についての知事の意見を述べる期間)

第3条の6 条例第4条の5第1項の規則で定める期間は、条例第4条の4の書類の提出を受けた日から起算して60日間とする。

(追加〔平成25年規則49号〕)

(配慮書についての意見の聴取)

第3条の7 第1種事業を実施しようとする者は、条例第4条の6の規定により配慮書の案または配慮書について、一般の意見を求めないときは、その理由を明らかにしなければならない。

2 第1種事業を実施しようとする者は、第1種事業の計画の立案を段階的に行う場合にあっては、当該計画の立案の段階において、配慮書の案または配慮書について一般の意見を複数回求めるように努めるものとする。

(追加〔平成25年規則49号〕)

第3条の8 第1種事業を実施しようとする者は、条例第4条の6の規定により配慮書の案または配慮書について一般の意見を求めるときは、当該配慮書の案または配慮書を作成した旨および次に掲げる事項を公告し、当該公告の日から起算して1月間縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(1) 第1種事業を実施しようとする者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 第1種事業の名称、種類および規模

(3) 事業実施想定区域

(4) 配慮書の案または配慮書の縦覧等の方法および期間

(5) 配慮書の案または配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

(6) 前号に規定する意見書の提出期限および提出先その他意見書の提出に必要な事項

2 前項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち2以上の方法によりするものとする。

(1) 福井県報または県の広報紙への掲載

(2) 県の施設の掲示場(事業実施想定区域の住民に周知を図ることが可能なものに限る。)への掲示

(3) 管轄市町の広報紙への掲載

(4) 管轄市町の施設の掲示場(事業実施想定区域の住民に周知を図ることが可能なものに限る。)への掲示

(5) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

(6) 事業実施想定区域の住民への印刷物の配布

3 第1項の縦覧の場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。

(1) 管轄市町内の第1種事業を実施しようとする者の事務所

(2) 県の庁舎その他の県の施設

(3) 管轄市町の庁舎その他の管轄市町の施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1種事業を実施しようとする者が利用することができる適切な施設

4 第1項の規定による配慮書の案または配慮書の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法によりするものとする。

(1) 第1種事業を実施しようとする者のウェブサイトへの掲載

(2) 県のウェブサイトへの掲載

(3) 管轄市町のウェブサイトへの掲載

5 配慮書の案または配慮書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第1項第6号の期限内に、第1種事業を実施しようとする者に対し、次に掲げる事項を記載した意見書の提出により、当該意見を述べることができる。

(1) 当該意見書を提出しようとする者の氏名および住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 当該意見書の対象である配慮書の案または配慮書の名称

(3) 配慮書の案または配慮書についての環境の保全の見地からの意見およびその理由

6 第1種事業を実施しようとする者は、前項の書面の提出があったときは、速やかに、当該書面の写しを知事に提出するものとする。

(追加〔平成25年規則49号〕)

(第1種事業の廃止等の通知)

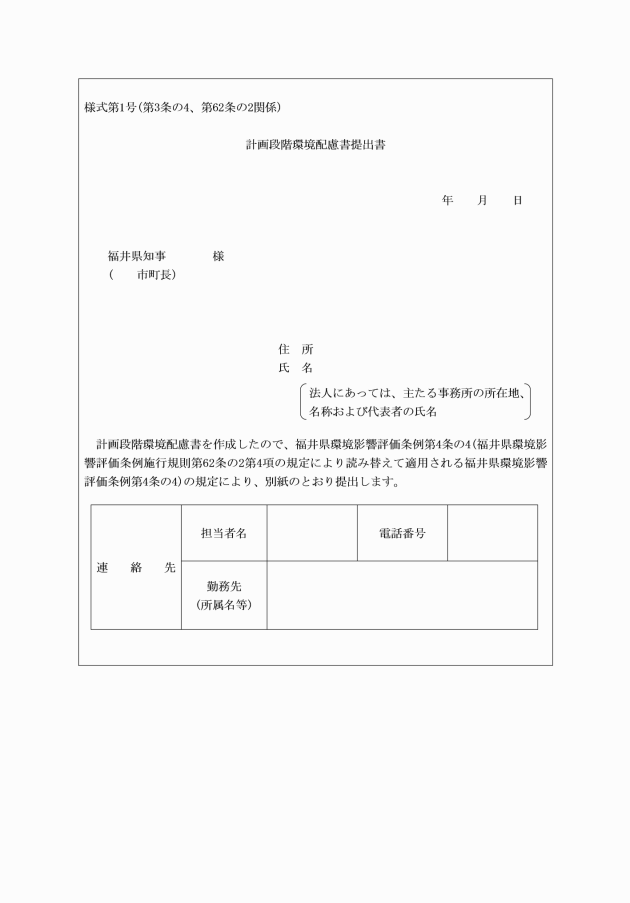

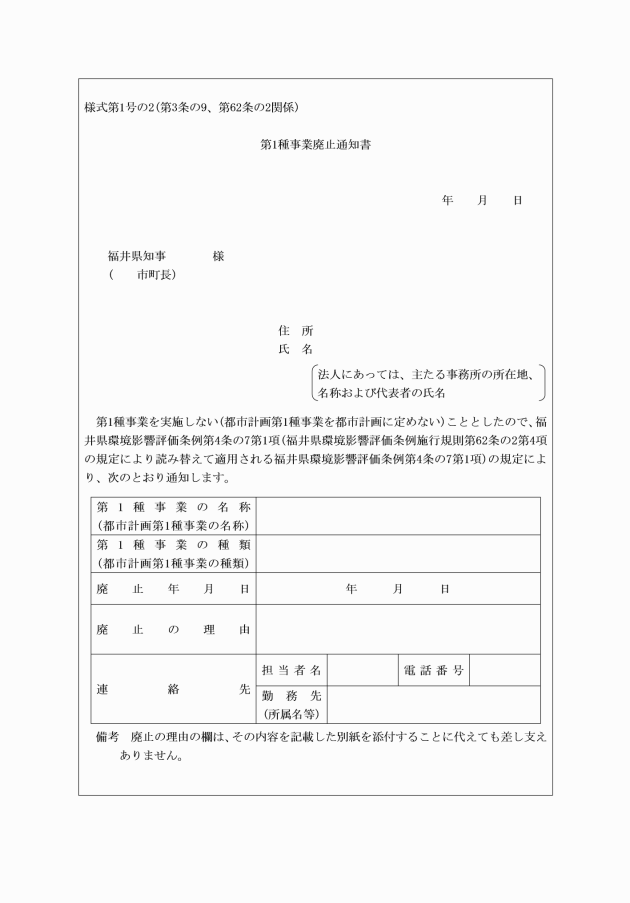

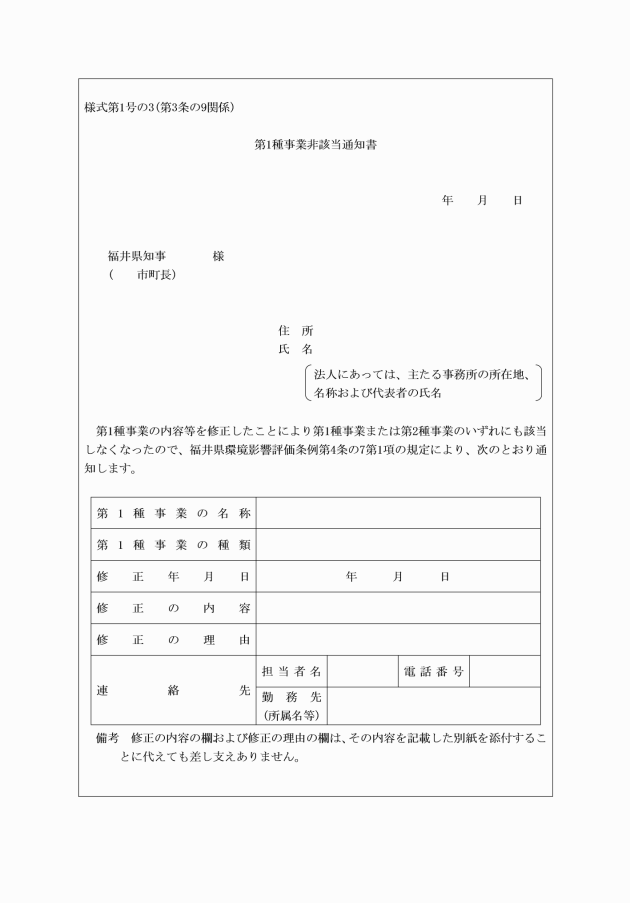

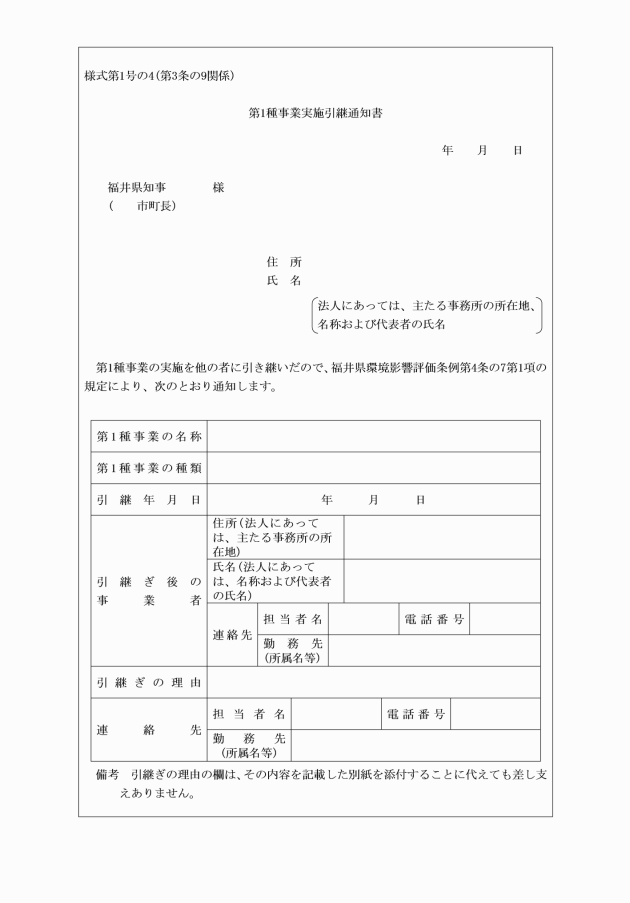

第3条の9 条例第4条の7第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書面によりするものとする。

(1) 条例第4条の7第1項第1号に該当する場合 第1種事業廃止通知書(様式第1号の2)

(2) 条例第4条の7第1項第2号に該当する場合 第1種事業または第2種事業非該当通知書(様式第1号の3)

(3) 条例第4条の7第1項第3号に該当する場合 第1種事業実施引継通知書(様式第1号の4)

(追加〔平成25年規則49号〕)

(第1種事業の廃止等の場合の公表)

第3条の10 条例第4条の7第1項の規定による公表は、次に掲げる方法のうち2以上の方法によりするものとする。

(1) 福井県報または県の広報紙への掲載

(2) 県の施設の掲示場(事業実施想定区域の住民に周知を図ることが可能なものに限る。)への掲示

(3) 管轄市町の広報紙への掲載

(4) 管轄市町の施設の掲示場(事業実施想定区域の住民に周知を図ることが可能なものに限る。)への掲示

(5) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

(6) 事業実施想定区域の住民への印刷物の配布

2 前項の公表は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 第1種事業を実施しようとする者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 第1種事業の名称、種類および規模

(3) 条例第4条の7第1項第1号または第2号に該当することとなった場合にあっては、その旨

(4) 条例第4条の7第1項第3号に該当することとなった場合にあっては、その旨ならびに引継ぎにより新たに第1種事業を実施しようとする者となった者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(追加〔平成25年規則49号〕)

第2節 第2種事業に係る判定

(追加〔平成25年規則49号〕)

(一部改正〔平成25年規則49号〕)

(1) 環境に及ぼす影響が大きい技術または工法の採用その他の当該第2種事業の内容により、同種の一般的な事業と比べて環境影響の程度が著しいものとなる可能性が高いこと。

(2) 入手可能な地域の自然的社会的状況に関する知見に基づき、第2種事業が実施されるべき区域またはその周囲に次に掲げる施設、地域その他の対象が存在し、または存在することとなることが明らかであると判断され、かつ、当該第2種事業の内容により、当該対象の特性に応じて特に配慮すべき環境の構成要素(以下「環境要素」という。)に係る環境影響が相当程度となるおそれがあること。

ア 大気汚染物質が滞留しやすい気象条件を有する地域、閉鎖性の高い水域その他の汚染物質が滞留しやすい地域

イ 学校、病院、住居が集合している地域、水道原水の取水地点その他の人の健康の保護または生活環境の保全についての配慮が特に必要な施設または地域

ウ 人為的な改変をほとんど受けていない自然環境、野生生物の重要な生息地もしくは生育地または次に掲げる重要な自然環境が存在する地域

(ア) 自然林、湿原、藻場、干潟、さんご群集および自然海岸等であって人為的な改変をほとんど受けていないものその他改変により回復することが困難である脆弱な自然環境

(イ) 里地および里山(二次林、人工林、農地、ため池、草原等を含む。)ならびに氾濫原に所在する湿地帯および河畔林等の河岸に存在する自然環境であって、減少または劣化しつつあるもの

(ウ) 水源涵養林、防風林、水質浄化機能を有する干潟および土砂の崩壊を防止する機能を有する緑地等の地域において重要な機能を有する自然環境

(エ) 都市において現に存する樹林地その他の緑地(斜面林、社寺林、屋敷林等を含む。)および水辺地等であって地域を特徴づける重要な自然環境

(3) 第2種事業が実施されるべき区域またはその周囲に次に掲げる一定の環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象が存在し、かつ、当該第2種事業の内容により、当該環境要素に係る環境影響が相当程度となるおそれがあること。

ア 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第2号の国立公園もしくは同条第3号の国定公園に指定された地域または福井県立自然公園条例(昭和33年福井県条例第53号)第2条第1号の福井県立自然公園に指定された地域

イ 福井県自然環境保全条例(昭和48年福井県条例第1号)第11条第1項の福井県自然環境保全地域に指定された地域

ウ 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項もしくは第2項または第25条の2第1項もしくは第2項の規定により第25条第1項第1号、第8号、第10号または第11号に掲げる目的を達成するために保安林として指定された森林のある地域

エ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の鳥獣保護区として指定された区域

オ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項第4号に規定する記念物であって、同法第109条第1項の名勝(庭園、公園、橋梁および築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなしているものに限る。)または天然記念物(標本および動物または植物の種を単位として指定されている場合における当該種の個体を除く。)に指定されたもの

カ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により都市計画に風致地区として定められた地域

(4) 入手可能な地域の自然的社会的状況に関する知見に基づき、第2種事業が実施されるべき区域またはその周囲に次に掲げる地域が存在すると判断され、かつ、当該第2種事業の内容により当該地域の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る環境影響が相当程度となるおそれがあるものであること。

ア 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の基準(以下「環境基準」という。)であって、大気の汚染(二酸化窒素または浮遊粒子状物質に関するものに限る。)、水質の汚濁(生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素または全燐に関するものに限る。)または騒音に係るものが確保されていない地域

イ 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第2項に規定する指定地域のうち、同法第2条第4項に規定する自動車騒音が同法第17条第1項の環境省令で定める限度を超えている地域

ウ 振動規制法(昭和51年法律第64号)第4条第2項に規定する指定地域のうち、同法第2条第4項に規定する道路交通振動が同法第16条第1項の環境省令で定める限度を超えている地域

エ 相当範囲にわたる地盤の沈下が発生している地域

オ 相当範囲にわたる地下水の汚染が発生している地域

カ 相当範囲にわたる土壌の汚染が発生している地域

(一部改正〔平成12年規則48号・13年1号・15年50号・17年54号・25年49号・27年36号〕)

第3章 方法書等に関する手続

(一部改正〔平成25年規則49号〕)

第1節 環境影響評価の実施の時期

第6条 条例第6条の規則で定める時は、次に掲げる行為のうち最初にする行為の時とする。

(2) 森林法第10条の2第1項の許可の申請

(3) 森林法第26条第1項または第26条の2第1項の規定による保安林の指定の解除

(4) 福井県自然環境保全条例第15条第1項の許可の申請または同条例第18条第1項もしくは第19条第1項の規定による届出

(5) 福井県風致地区条例(昭和45年福井県条例第1号)第2条第1項もしくは第2条の2の許可の申請または同条例第3条の規定による通知

(6) 自然公園法第20条第3項、第21条第3項もしくは第22条第3項の許可の申請、同法第33条第1項の規定による届出、同法第68条第1項の規定による協議または同条第3項(同法第33条第1項の規定により届出を要する行為をしようとするときに限る。)の規定による通知

(7) 福井県立自然公園条例第21条第3項の許可の申請または同条例第32条第1項の規定による届出

(一部改正〔平成12年規則48号・15年21号・71号・18年80号・22年12号〕)

第2節 方法書の作成等

(方法書の記載事項)

第6条の2 条例第7条第1項第9号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第4条の3の規定により配慮書を作成した場合については、次に掲げるもの

ア 条例第4条の6の規定により配慮書の案または配慮書について一般の意見を求めた場合には、一般の意見の概要

イ アに掲げる意見についての第1種事業を実施しようとする者の見解

ウ 条例第4条の2の事業が実施されるべき区域その他の規則で定める事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯およびその内容

(2) 環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第3条の3の規定により計画段階環境配慮書を作成した場合については、次に掲げるもの

ア 法第3条の3第1項第4号に掲げる事項

イ 法第3条の6の主務大臣の意見

ウ 当該配慮書について関係する行政機関の意見がある場合には、その意見

エ 当該配慮書について一般の意見がある場合には、その意見の概要

カ 法第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯およびその内容

(追加〔平成25年規則49号〕)

(対象事業に係る環境影響を受ける範囲内と認められる地域)

第7条 条例第8条に規定する規則で定める対象事業に係る環境影響を受ける範囲内であると認められる地域は、対象事業実施区域および既に入手している知見に基づき1以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

(1) 知事 50部

(2) 管轄市町長(条例第8条に規定する管轄市町長をいう。以下この章において同じ。) 各市町長ごとに5部

(一部改正〔平成18年規則9号・25年49号〕)

(方法書の公告)

第9条 条例第9条の規定による公告は、次に掲げる方法のうち2以上の方法によりするものとする。

(1) 福井県報または県の広報紙への掲載

(2) 県の施設の掲示場(第7条に規定する地域の住民に周知を図ることが可能なものに限る。)への掲示

(3) 管轄市町(第7条に規定する地域がその区域に属する市町をいう。以下この節において同じ。)の広報紙への掲載

(4) 管轄市町の施設の掲示場(第7条に規定する地域の住民に周知を図ることが可能なものに限る。)への掲示

(5) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

(6) 第7条に規定する地域の住民への印刷物の配布

(一部改正〔平成18年規則9号・25年49号〕)

(方法書についての公告事項)

第10条 条例第9条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類および規模

(3) 対象事業実施区域

(4) 第7条に規定する地域の範囲

(5) 方法書等の縦覧の場所、期間および時間

(6) 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は当該意見を書面により述べることができる旨

(7) 条例第10条第1項に規定する意見書の提出期限および提出先その他当該意見書の提出に必要な事項

(一部改正〔平成25年規則49号〕)

(方法書等の縦覧)

第11条 条例第9条の縦覧の場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。

(1) 管轄市町内の事業者の事務所

(2) 県の庁舎その他の県の施設

(3) 管轄市町の庁舎その他の管轄市町の施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業者が利用することができる適切な施設

(一部改正〔平成18年規則9号・25年49号〕)

(方法書等の公表)

第11条の2 条例第9条の規定による方法書等の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法によりするものとする。

(1) 事業者のウェブサイトへの掲載

(2) 県のウェブサイトへの掲載

(3) 管轄市町のウェブサイトへの掲載

(追加〔平成25年規則49号〕)

(方法書説明会の開催)

第11条の3 事業者は、条例第9条の2第1項の方法書説明会を開催するに当たっては、できる限り方法書説明会に参加する者の参集の便を考慮してその開催の日時および場所を定めるものとし、第7条に規定する地域に2以上の市町の区域が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合には、当該地域を2以上の地域に区分して当該地域ごとに開催するものとする。

(追加〔平成25年規則49号〕)

(方法書説明会の開催の公告についての準用)

第11条の4 第9条の規定は、条例第9条の2第2項の規定による公告について準用する。

(追加〔平成25年規則49号〕)

(方法書説明会の開催についての公告事項)

第11条の5 条例第9条の2第2項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類および規模

(3) 対象事業実施区域

(4) 第7条に規定する地域の範囲

(5) 方法書説明会の開催の日時および場所

(追加〔平成25年規則49号〕)

(事業者の責めに帰することができない事由)

第11条の6 条例第9条の2第4項に規定する規則で定める事業者の責めに帰することができない事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 天災、交通の途絶その他の不測の事態により方法書説明会の開催が不可能であること。

(2) 事業者以外の者から方法書説明会の開催が妨害されることによって方法書説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。

(追加〔平成25年規則49号〕)

(方法書についての意見書の提出)

第12条 条例第10条第1項に規定する意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当該意見書を提出しようとする者の氏名および住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 当該意見書の対象である方法書の名称

(3) 方法書についての環境の保全の見地からの意見およびその理由

2 前項の意見書は、日本語により記載するものとする。

(一部改正〔平成25年規則49号〕)

2 知事は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、事業者に対し、遅滞なくその旨およびその理由を書面により通知するものとする。

第3節 準備書の作成等

(追加〔平成25年規則49号〕)

(一部改正〔平成18年規則9号・25年49号〕)

(一部改正〔平成18年規則9号〕)

(準備書等についての公告事項)

第17条 条例第17条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類および規模

(3) 対象事業実施区域

(4) 関係地域の範囲

(5) 準備書等の縦覧の場所、期間および時間

(6) 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は当該意見を書面により述べることができる旨

(7) 条例第19条第1項に規定する意見書の提出期限および提出先その他当該意見書の提出に必要な事項

(一部改正〔平成25年規則49号〕)

(一部改正〔平成18年規則9号〕)

(追加〔平成25年規則49号〕)

(全部改正〔平成25年規則49号〕)

第20条から第23条まで 削除

(削除〔平成25年規則49号〕)

第4節 公聴会の開催等

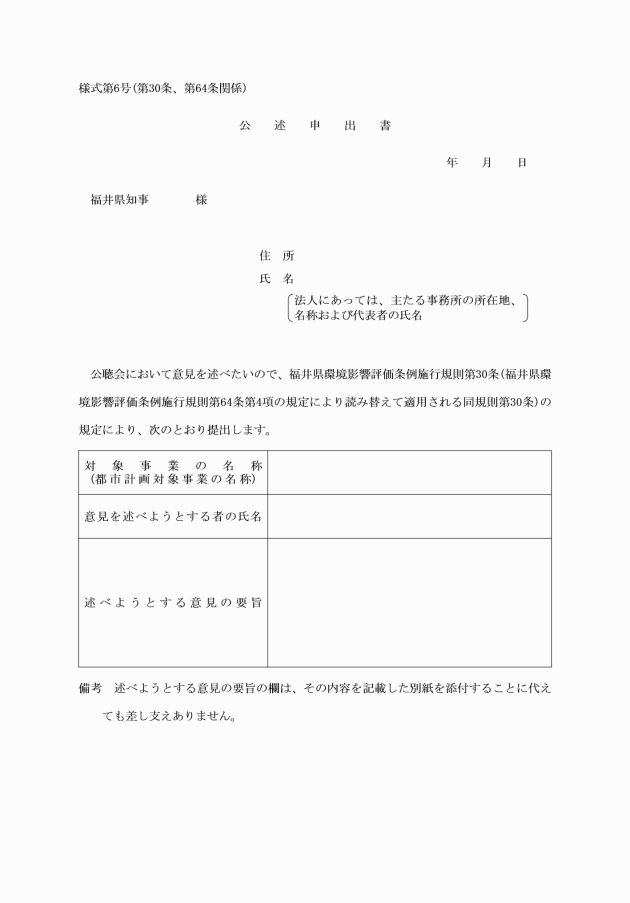

(公聴会の開催)

第27条 条例第22条第1項の公聴会(以下「公聴会」という。)は、関係地域内において開催するものとする。ただし、関係地域内に公聴会を開催する適当な場所がないときは、関係地域に近接する地域内において開催することができる。

(公聴会の開催についての公告事項)

第29条 条例第22条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 準備書を提出した事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類および規模

(3) 対象事業実施区域

(4) 関係地域の範囲

(5) 条例第22条第1項の意見を聴こうとする事項

(6) 次条の規定による公述の申出に関する事項

(1) 氏名および住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地ならびに公聴会に出席して意見を述べようとする者の氏名)

(2) 対象事業の名称

(3) 述べようとする意見の要旨

(公述人の選定等)

第31条 知事は、前条の公述申出書を提出した者(以下この条において「公述申出人」という。)のうちから、公述申出人の人数およびその意見の内容を考慮して、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。この場合において、知事は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、あらかじめ、公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)を制限することができる。

2 知事は、前項の規定により公述申出人を公述人に選定し、もしくは選定しなかったとき、または公述時間を制限したときは、その旨を当該公述申出人に書面により通知するものとする。

(公述人の陳述の範囲)

第32条 公述人の陳述は、知事が意見を聴こうとする準備書についての環境の保全の見地からの意見の範囲を超えてはならない。

(公聴会の議長)

第33条 公聴会の議長(以下「議長」という。)は、知事が指名する。

3 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、またはその秩序を乱し、もしくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。

4 前2項に定めるもののほか、議長は、公聴会の運営に関し必要な措置をとることができる。

(代理人)

第34条 公述人は、あらかじめ知事の承認を得たときは、代理人に意見を述べさせることができる。

2 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

(公聴会の記録)

第35条 知事は、公聴会を開催したときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成するものとする。

(1) 公聴会の開催の日時および場所

(2) 出席した公述人の氏名および住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地ならびに公聴会に出席して意見を述べた者の氏名)

(3) 代理人に意見を述べさせたときは、その代理人の氏名および住所

(4) 公述人の陳述の要旨

(5) その他公聴会の経過に関する事項

2 議長は、前項の書面に署名するものとする。

(一部改正〔令和3年規則24号〕)

2 知事は、前項の規定により公聴会の開催を中止し、またはその開催の日時もしくは場所を変更したときは、その旨およびその理由を、公告するとともに、関係市町長に通知するものとする。

(一部改正〔平成18年規則9号〕)

第5節 評価書の作成等

(条例第23条第1項第1号の規則で定める軽微な修正等)

第37条 条例第23条第1項第1号の規則で定める軽微な修正は、別表第3の左欄に掲げる対象事業の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の右欄に掲げる要件に該当するもの(当該修正後の対象事業について条例第8条の規定を適用した場合における管轄市町長に当該修正前の対象事業に係る管轄市町長以外の市町長が含まれるものおよび環境影響が相当な程度増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。

2 条例第23条第1項第1号の規則で定める修正は、次に掲げる修正とする。

(1) 事業の規模の縮小

(2) 前項に規定する修正

(一部改正〔平成18年規則9号〕)

(評価書等についての公告事項)

第40条 条例第25条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類および規模

(3) 対象事業実施区域

(4) 関係地域の範囲

(5) 評価書の縦覧の場所、期間および時間

(追加〔平成25年規則49号〕)

第6節 対象事業の内容の修正等

(条例第26条ただし書の規則で定める軽微な修正等)

第42条 条例第26条ただし書の規則で定める軽微な修正は、第37条第1項に規定する修正とする。

2 条例第26条ただし書の規則で定める修正は、第37条第2項に規定する修正とする。

2 条例第27条第3項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 修正前の事業の名称、種類および規模

(3) 修正後の事業の名称、種類および規模

(4) 条例第27条第2項において準用する条例第5条第2項第2号に掲げる措置がとられた旨

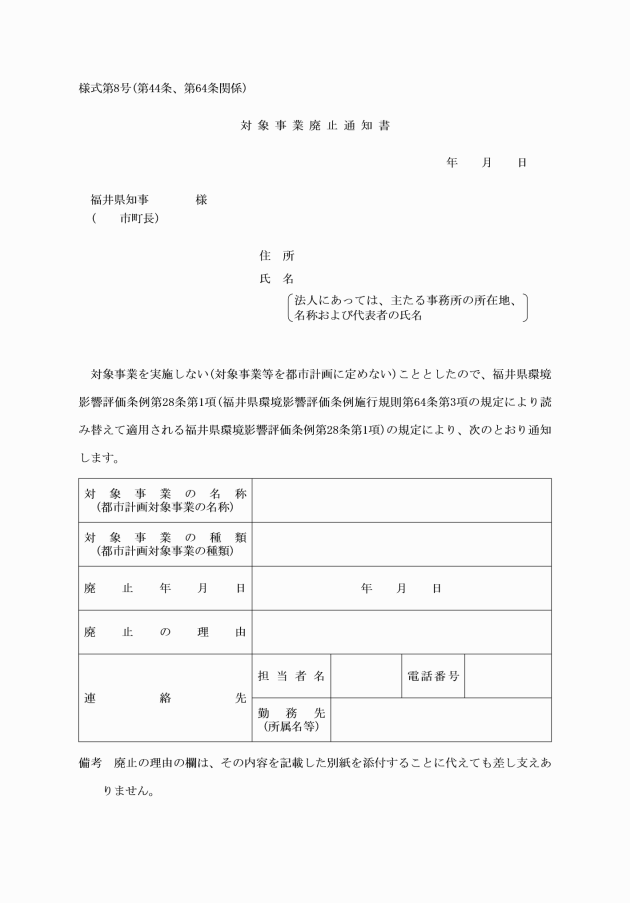

(1) 条例第28条第1項第1号に該当する場合 対象事業廃止通知書(様式第8号)

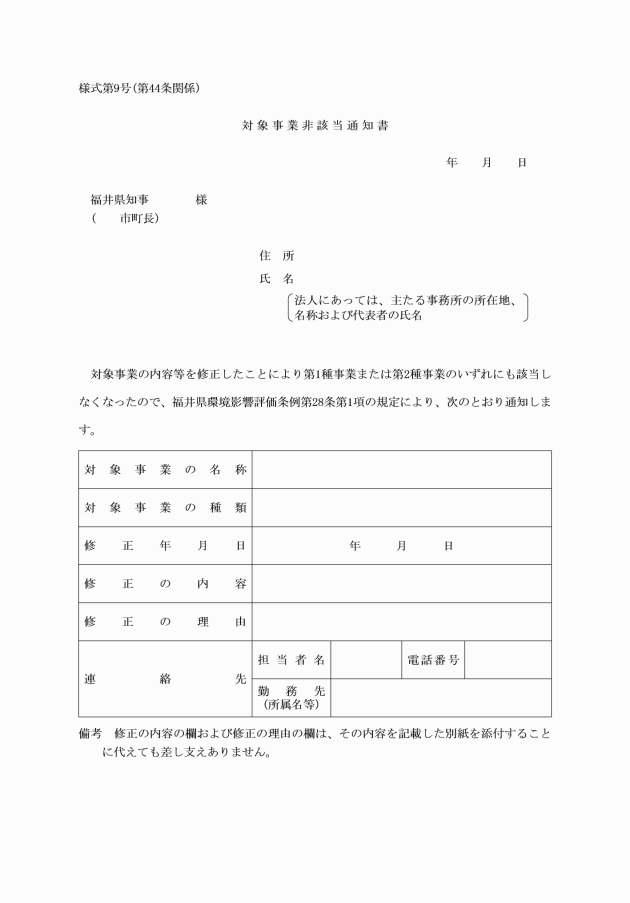

(2) 条例第28条第1項第2号に該当する場合 対象事業非該当通知書(様式第9号)

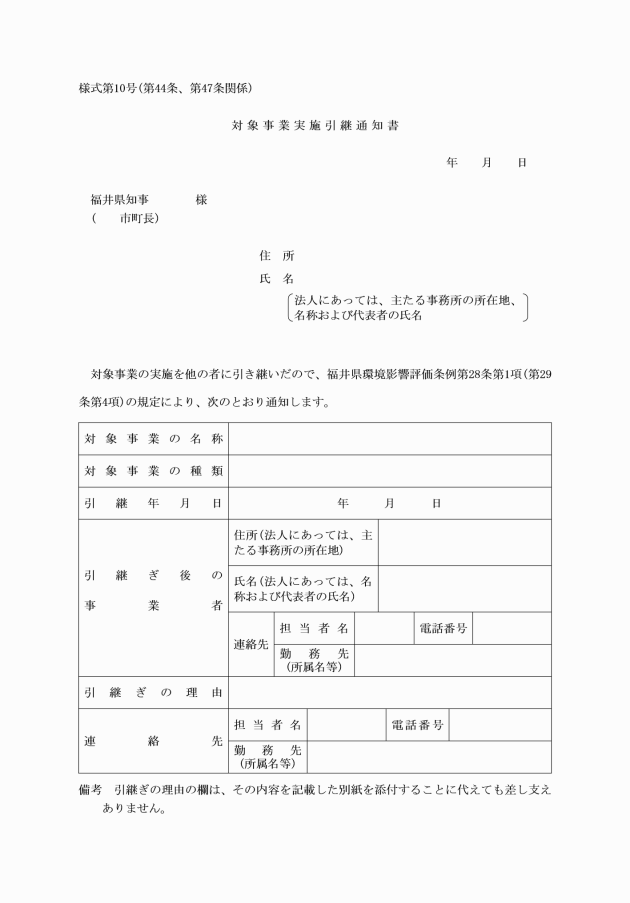

(3) 条例第28条第1項第3号に該当する場合 対象事業実施引継通知書(様式第10号)

2 条例第28条第1項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類および規模

(3) 条例第28条第1項第1号または第2号に該当することとなった場合にあっては、その旨

(4) 条例第28条第1項第3号に該当することとなった場合にあっては、その旨ならびに引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

第7節 評価書の公告および縦覧後の手続

2 条例第29条第2項の規則で定める変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 事業の規模の縮小

(2) 前項に規定する変更

(一部改正〔平成18年規則9号〕)

2 条例第29条第4項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 引継ぎ前の事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類および規模

(3) 対象事業の実施を他の者に引き継いだ旨

(4) 引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

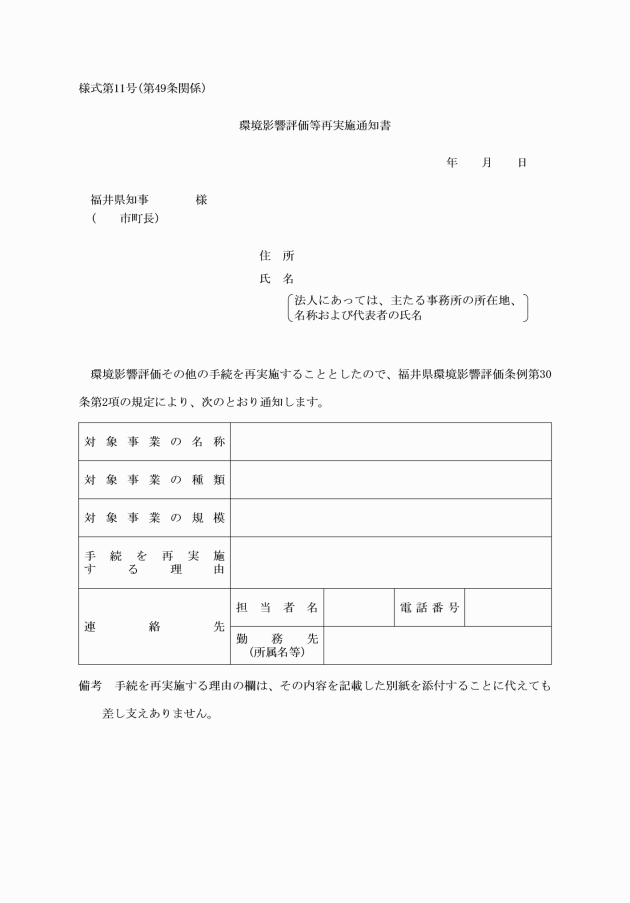

2 条例第30条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類および規模

(3) 条例第30条第1項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととした旨および行うこととした手続

(環境影響評価その他の手続の再実施の公告についての準用)

第51条 第16条および第43条第2項の規定は、条例第30条第3項において準用する条例第27条第3項の規定による公告について準用する。この場合において、第43条第2項第3号中「条例第27条第2項」とあるのは、「条例第30条第3項において準用する条例第27条第2項」と読み替えるものとする。

(2) 福井県風致地区条例第2条第1項および第2条の2

(一部改正〔平成12年規則48号・128号・15年71号〕)

(2) 福井県自然環境保全条例第18条第1項および第19条第1項

(一部改正〔平成12年規則48号・15年71号〕)

第4章 事業の実施中および実施後の手続

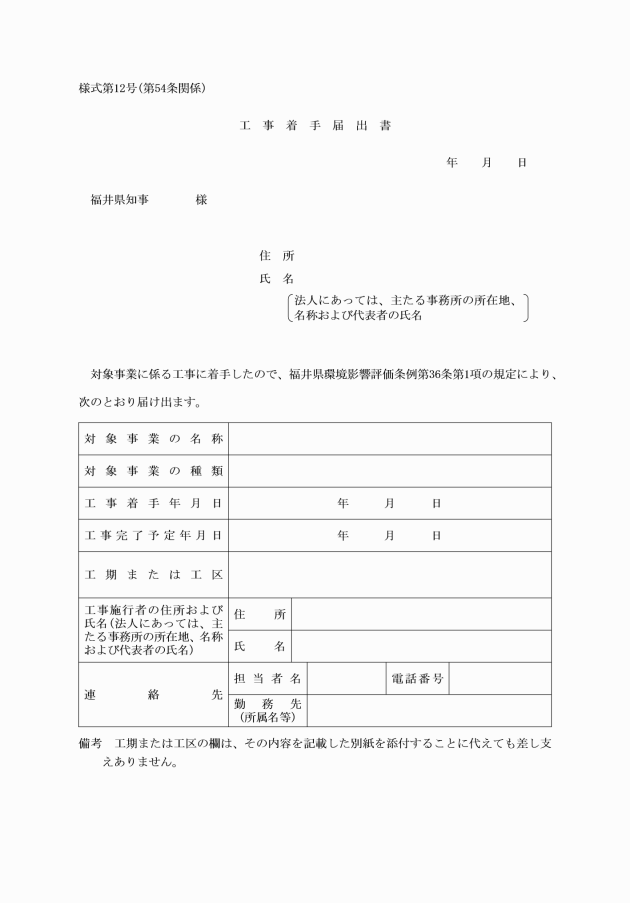

2 条例第36条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 工事を工期または工区により区分する場合にあっては、工期または工区

(2) 工事施行者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(事後調査計画書の修正期間)

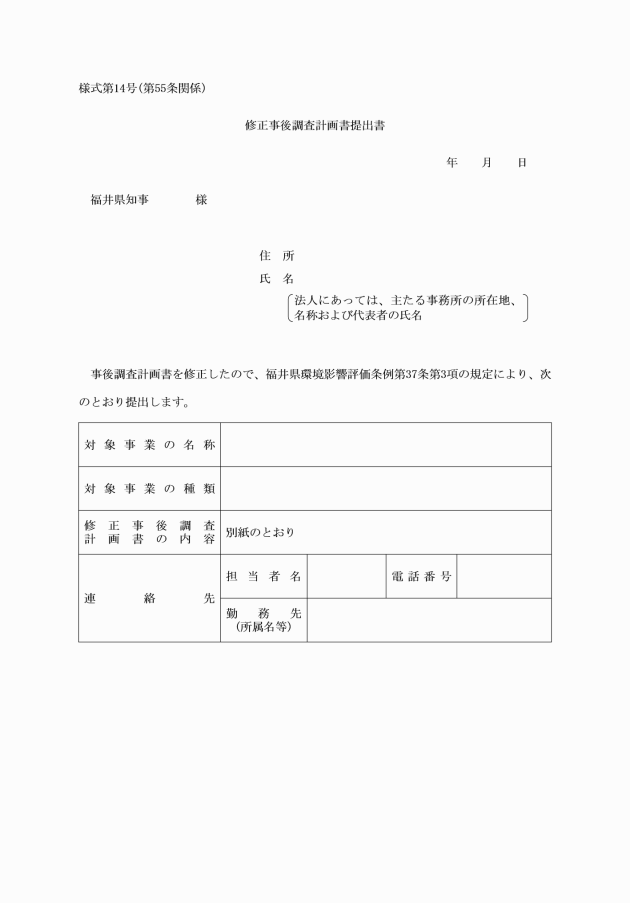

第56条 条例第37条第2項の規則で定める期間は、事後調査計画書の提出を受けた日から起算して30日間とする。

(追加〔平成25年規則49号〕)

第5章 環境影響評価法との関係

(法第4条第3項第2号に掲げる措置がとられた場合における環境影響評価その他の手続の免除)

第60条 法第2条第3項に規定する第2種事業であって法第4条第3項第2号(同条第4項(法第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)および法第29条第2項(法第40条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる措置がとられたもの(以下「法対象外事業」という。)が第2種事業に該当する場合の当該法対象外事業に係る条例第41条第2項の規定の適用については、当該法対象外事業について次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める条例の規定による手続を免除するものとする。

(1) 法の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がない旨の意見を述べた場合 条例の規定による手続の全部

(2) 法の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がある旨の意見を述べた場合 条例第5条第1項の手続

2 前項第2号に定める条例の手続が免除された法対象外事業に係る条例第5条第2項の規定の適用については、知事が法第4条第3項第2号の規定による通知を受けたときに条例第5条第2項第1号に掲げる措置をとるものとする。

(一部改正〔平成25年規則49号〕)

(一部改正〔平成25年規則49号〕)

第6章 雑則

(都市計画に定められる第1種事業等または第2種事業等)

第62条の2 第1種事業が都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第1種事業または第1種事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第1種事業については、条例第4条の2から第4条の7までの規定により行うべき計画段階配慮事項についての検討その他の手続および条例第7条から第35条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、第4項および第5項、第64条第3項および第4項、第65条、第66条、第67条第1項、第2項および第5項から第7項までならびに第68条に定めるところにより、法第38条の6第1項に規定する都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)で当該都市計画の決定または変更をするものが当該第1種事業を実施しようとする者に代わるものとして、当該第1種事業または第1種事業に係る施設に関する都市計画の決定または変更をする手続と併せて行うものとする。この場合において、条例第4条の7第1項第3号および第2項ならびに条例第28条第1項第3号および第2項の規定は、適用しない。

2 第2種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第2種事業または第2種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第2種事業については、条例第3章第1節の規定による計画段階配慮事項についての検討その他の手続は、次項および第5項ならびに第67条第3項および第4項に定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該第2種事業を実施しようとする者に代わるものとして行うことができる。この場合において、条例第4条の8第3項の規定により適用される条例第4条の7第1項第3号および第2項の規定は、適用しない。

3 都市計画決定権者は、前2項の規定により計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行うこととしたときは、その旨を知事および第1種事業または第2種事業を実施しようとする者に通知するものとする。

第1種事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者。以下同じ。)は、第1種事業 | 環境影響評価法(平成9年法律第81号)第38条の6第1項に規定する都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)は、第1種事業または第1種事業に係る施設を都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る第1種事業(以下「都市計画第1種事業」という。) | |

第1種事業を実施しようとする者 | 都市計画決定権者 | |

氏名 | 都市計画決定権者の名称ならびに規則第62条の2第1項の第1種事業を実施しようとする者の氏名 | |

第1種事業 | 都市計画第1種事業 | |

第1種事業を実施しようとする者 | 都市計画決定権者 | |

第1種事業を実施しようとする者 | 都市計画決定権者 | |

第1種事業を実施しない | 都市計画第1種事業を都市計画に定めない | |

第2種事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者。以下同じ。) | 環境影響評価法第38条の6第2項に規定する都市計画決定権者(以下この条において「第2種事業都市計画決定権者」という。) | |

当該第2種事業を実施しようとする者 | 当該第2種事業都市計画決定権者 | |

第2種事業を実施しようとする者 | 第2種事業都市計画決定権者 | |

第1種事業を実施しようとする者 | 都市計画決定権者 | |

第4条の2から前条までの規定を適用する | 規則第62条の2第4項の規定により読み替えて適用される第4条の2から前条までの規定を適用する。この場合において、同項の規定により読み替えて適用される第4条の2中「第1種事業または第1種事業に係る施設」とあるのは「規則第64条第1項に規定する第2種事業等」と、「第1種事業(」とあるのは「第2種事業(」と、「都市計画第1種事業」とあるのは「都市計画第2種事業」と、規則第62条の2第4項の規定により読み替えて適用される第4条の3第2号中「都市計画第1種事業」とあるのは「都市計画第2種事業」と、規則第62条の2第4項の規定により読み替えて適用される第4条の7第1項第1号中「都市計画第1種事業」とあるのは「都市計画第2種事業」とする |

条例第4条の3第5号 | 第62条の2第4項の規定により読み替えて適用される条例第4条の3第5号 | |

条例第4条の6 | 第62条の2第4項の規定により読み替えて適用される条例第4条の6 | |

条例第4条の3 | 第62条の2第4項の規定により読み替えて適用される条例第4条の3 | |

第1種事業を実施しようとする者 | 都市計画決定権者 | |

条例第4条の4 | 第62条の2第4項の規定により読み替えて適用される条例第4条の4 | |

条例第4条の4 | 第62条の2第4項の規定により読み替えて適用される条例第4条の4 | |

第1種事業に | 都市計画第1種事業に | |

第1種事業を実施しようとする者 | 都市計画決定権者 | |

条例第4条の4 | 第62条の2第4項の規定により読み替えて適用される条例第4条の4 | |

第1種事業を実施しようとする者 | 都市計画決定権者 | |

条例第4条の5第1項 | 第62条の2第4項の規定により読み替えて適用される条例第4条の5第1項 | |

条例第4条の4 | 第62条の2第4項の規定により読み替えて適用される条例第4条の4 | |

第1種事業を実施しようとする者 | 都市計画決定権者 | |

条例第4条の6 | 第62条の2第4項の規定により読み替えて適用される条例第4条の6 | |

第1種事業を実施しようとする者 | 都市計画決定権者 | |

第1種事業を実施しようとする者 | 都市計画決定権者 | |

条例第4条の6 | 第62条の2第4項の規定により読み替えて適用される条例第4条の6 | |

条例第4条の4 | 第62条の2第4項の規定により読み替えて適用される条例第4条の4 | |

第1種事業を実施しようとする者 | 都市計画決定権者 | |

条例第4条の6 | 第62条の2第4項の規定により読み替えて適用される条例第4条の6 | |

第1種事業を実施しようとする者 | 都市計画決定権者 | |

氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地) | 名称 | |

第1種事業 | 都市計画第1種事業 | |

第1種事業を実施しようとする者 | 都市計画決定権者 | |

条例第4条の7第1項 | 第62条の2第4項の規定により読み替えて適用される条例第4条の7第1項 | |

条例第4条の7第1項第1号 | 第62条の2第4項の規定により読み替えて適用される条例第4条の7第1項第1号 | |

条例第4条の7第1項 | 第62条の2第4項の規定により読み替えて適用される条例第4条の7第1項 | |

第1種事業を実施しようとする者 | 都市計画決定権者 | |

氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地) | 名称 | |

第1種事業 | 都市計画第1種事業 | |

条例第4条の7第1項第1号 | 第62条の2第4項の規定により読み替えて適用される条例第4条の7第1項第1号 |

(追加〔平成25年規則49号〕)

第2種事業を実施しようとする者 | 都市計画決定権者は、第2種事業または第2種事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めようとするとき | |

氏名 | 都市計画決定権者の名称ならびに当該第2種事業を実施しようとする者の氏名 | |

届出をした者 | 届出をした者および当該第2種事業を実施しようとする者 | |

当該事業を実施しよう | 当該事業または当該事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう | |

第27条第2項 | 福井県環境影響評価条例施行規則(平成11年福井県規則第66号。以下「規則」という。)第64条第3項の規定により読み替えて適用される第27条第2項 | |

第2種事業を実施しようとする者 | 都市計画決定権者 | |

知事 | 知事および第2種事業を実施しようとする者 |

5 第3項の規定により読み替えて適用される条例第5条第2項第1号の措置がとられた第2種事業(第3項の規定により読み替えて適用される同条第4項および次条第2項の規定により読み替えて適用される条例第27条第2項において準用する条例第5条第2項第2号の措置がとられたものを除く。)について第2種事業を実施しようとする者が作成した配慮書があるときは、当該第2種事業を実施しようとする者は、都市計画決定権者に当該配慮書を送付するものとする。

6 前項の場合において、配慮書を送付する前に第2種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、当該第2種事業を実施しようとする者に対して行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。

(一部改正〔平成25年規則49号〕)

第64条 第2種事業(対象事業であるものに限る。以下この項および第67条第3項において同じ。)が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第2種事業または第2種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第2種事業については、条例第7条から第35条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、次項から第68条までに定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該第2種事業の事業者に代わるものとして、当該第2種事業または第2種事業に係る施設(以下「第2種事業等」という。)に関する都市計画の決定または変更をする手続と併せて行うことができる。この場合において、条例第28条第1項第3号および第2項の規定は、適用しない。

事業者 | 都市計画決定権者 | |

対象事業 | 規則第62条の2第1項の第1種事業もしくは第1種事業に係る施設または規則第64条第1項の第2種事業等(第26条および第28条第1項第1号において「対象事業等」という。)を都市計画法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る対象事業(以下「都市計画対象事業」という。) | |

氏名 | 都市計画決定権者の名称ならびに規則第62条の2第1項の第1種事業を実施しようとする者または規則第64条第1項の事業者の氏名 | |

対象事業 | 都市計画対象事業 | |

対象事業が | 都市計画対象事業が | |

対象事業実施区域 | 都市計画対象事業実施区域 | |

事業者 | 都市計画決定権者 | |

対象事業 | 都市計画対象事業 | |

事業者 | 都市計画決定権者 | |

事業者 | 都市計画決定権者 | |

対象事業 | 都市計画対象事業 | |

事業者 | 都市計画決定権者 | |

事業者 | 都市計画決定権者 | |

対象事業 | 都市計画対象事業 | |

事業者 | 都市計画決定権者 | |

事業者 | 都市計画決定権者 | |

対象事業 | 都市計画対象事業 | |

対象事業 | 都市計画対象事業 | |

事業者 | 都市計画決定権者 | |

事業者 | 都市計画決定権者 | |

および関係市町長 | 、関係市町長および規則第62条の2第1項の第1種事業を実施しようとする者または規則第64条第1項の事業者 | |

事業者 | 都市計画決定権者 | |

事業者 | 都市計画決定権者 | |

修正しよう | 修正して対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めよう | |

対象事業 | 都市計画対象事業 | |

事業者 | 都市計画決定権者 | |

修正しよう | 修正して当該修正後の事業または当該修正後の事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう | |

第5条第1項 | 規則第63条第3項の規定により読み替えて適用される第5条第1項 | |

第5条第2項 | 規則第63条第3項の規定により読み替えて適用される第5条第2項 | |

同条第2項第1号 | 規則第63条第3項の規定により読み替えて適用される第5条第2項第1号 | |

同項第2号 | 規則第63条第3項の規定により読み替えて適用される第5条第2項第2号 | |

「届出をした者」 | 「届出をした者および当該第2種事業を実施しようとする者」 | |

「届出をした者および関係市町長」 | 「届出をした者、当該第2種事業を実施しようとする者および関係市町長」 | |

第5条第2項第2号 | 規則第63条第3項の規定により読み替えて適用される第5条第2項第2号 | |

事業者 | 都市計画決定権者 | |

対象事業を実施しない | 対象事業等を都市計画に定めない | |

を行う | が行われる | |

を行って | が行われて | |

を行って | が行われて | |

を行い | が行われ | |

を行った | が行われた | |

前条第2項 | 第28条第2項 | |

を行って | が行われて |

条例第7条第1項第9号 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第7条第1項第9号 | |

条例第4条の3 | 第62条の2第4項の規定により読み替えて適用される条例第4条の3 | |

条例第4条の6 | 第62条の2第4項の規定により読み替えて適用される条例第4条の6 | |

第1種事業を実施しようとする者 | 都市計画決定権者 | |

条例第4条の2 | 第62条の2第4項の規定により読み替えて適用される条例第4条の2 | |

第3条の3の | 第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の3の | |

法第3条の3第1項第4号 | 法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の3第1項第4号 | |

法第3条の6 | 法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の6 | |

事業者 | 都市計画決定権者 | |

法第3条の2第1項 | 法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の2第1項 | |

条例第8条 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第8条 | |

対象事業 | 都市計画対象事業 | |

対象事業実施区域 | 都市計画対象事業実施区域 | |

条例第8条 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第8条 | |

条例第9条 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第9条 | |

するものとする。 | するものとする。ただし、都市計画決定権者が建設大臣であるときは官報に掲載するもののほか、次に掲げるいずれかの方法によりするものとする。 | |

条例第9条 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第9条 | |

事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地) | 都市計画決定権者の名称 | |

対象事業 | 都市計画対象事業 | |

対象事業実施区域 | 都市計画対象事業実施区域 | |

条例第10条第1項 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第10条第1項 | |

条例第9条 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第9条 | |

事業者 | 都市計画決定権者 | |

条例第9条 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第9条 | |

事業者 | 都市計画決定権者 | |

事業者 | 都市計画決定権者 | |

条例第9条の2第1項 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第9条の2第1項 | |

条例第9条の2第2項 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第9条の2第2項 | |

事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地) | 都市計画決定権者の名称 | |

対象事業 | 都市計画対象事業 | |

対象事業実施区域 | 都市計画対象事業実施区域 | |

条例第9条の2第4項 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第9条の2第4項 | |

事業者 | 都市計画決定権者 | |

条例第10条第1項 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第10条第1項 | |

条例第11条 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第11条 | |

条例第12条第1項 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第12条第1項 | |

条例第11条 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第11条 | |

事業者 | 都市計画決定権者 | |

条例第15条第8号 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第15条第8号 | |

条例第16条 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第16条 | |

条例第17条 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第17条 | |

事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地) | 都市計画決定権者の名称 | |

対象事業 | 都市計画対象事業 | |

対象事業実施区域 | 都市計画対象事業実施区域 | |

条例第19条第1項 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第19条第1項 | |

条例第17条 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第17条 | |

条例第18条第1項 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第18条第1項 | |

事業者 | 都市計画決定権者 | |

条例第19条第1項 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第19条第1項 | |

条例第20条 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第20条 | |

事業者の | 都市計画決定権者の | |

事業者見解提出書 | 都市計画決定権者見解提出書 | |

条例第21条第1項 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第21条第1項 | |

条例第20条 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第20条 | |

事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地) | 都市計画決定権者の名称 | |

対象事業 | 都市計画対象事業 | |

対象事業実施区域 | 都市計画対象事業実施区域 | |

対象事業 | 都市計画対象事業 | |

対象事業 | 都市計画対象事業 | |

条例第8条 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第8条 | |

対象事業 | 都市計画対象事業 | |

対象事業 | 都市計画対象事業 | |

条例第8条 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第8条 | |

条例第24条 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第24条 | |

条例第25条 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第25条 | |

事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地) | 都市計画決定権者の名称 | |

対象事業 | 都市計画対象事業 | |

対象事業実施区域 | 都市計画対象事業実施区域 | |

条例第25条 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第25条 | |

条例第26条ただし書 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第26条ただし書 | |

条例第27条第3項 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第27条第3項 | |

事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地) | 都市計画決定権者の名称 | |

条例第27条第2項において準用する条例第5条第2項第2号 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第27条第2項において準用する第63条第3項の規定により読み替えて適用される条例第5条第2項第2号 | |

条例第28条第1項 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第28条第1項 | |

条例第28条第1項第1号 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第28条第1項第1号 | |

条例第28条第1項 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第28条第1項 | |

事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地) | 都市計画決定権者の名称 | |

対象事業 | 都市計画対象事業 | |

条例第28条第1項第1号 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第28条第1項第1号 | |

条例第29条第2項 | 第64条第3項および第66条第3項の規定により読み替えて適用される条例第29条第2項 | |

対象事業 | 都市計画対象事業 | |

条例第8条 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第8条 | |

条例第29条第2項 | 第64条第3項および第66条第3項の規定により読み替えて適用される条例第29条第2項 | |

対象事業 | 都市計画対象事業 | |

対象事業 | 都市計画対象事業 | |

条例第8条 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第8条 | |

条例第29条第4項 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第29条第4項 | |

条例第27条第3項 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第27条第3項 | |

条例第27条第2項 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第27条第2項 | |

条例第28条第1項 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第28条第1項 | |

条例第28条第1項第1号 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第28条第1項第1号 | |

条例第29条第4項 | 第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第29条第4項 | |

対象事業 | 都市計画対象事業 | |

対象事業実施区域 | 都市計画対象事業実施区域 |

(一部改正〔平成18年規則9号・25年49号〕)

(都市計画対象事業の実施中および実施後の手続)

第64条の2 前条第3項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における条例第36条から第40条までの規定の適用については、条例第36条第1項中「事業者」とあるのは「規則第64条第3項の規定により読み替えて適用される条例第24条に規定する評価書の送付を受けた規則第62条の2第1項の第1種事業を実施しようとする者または規則第64条第1項の事業者(これらの者が事業の実施の前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者。以下「都市計画事業者」という。)」と、同項第2号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、条例第37条および第38条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、同項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第3項中「当該事業者」とあるのは「当該都市計画事業者」と、条例第39条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、条例第40条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画事業者」とする。

条例第36条第1項 | 第64条の2第2項の規定により読み替えて適用される条例第36条第1項 | |

条例第36条第1項第5号 | 第64条の2第2項の規定により読み替えて適用される条例第36条第1項第5号 | |

条例第37条第1項 | 第64条の2第2項の規定により読み替えて適用される条例第37条第1項 | |

条例第37条第3項 | 第64条の2第2項の規定により読み替えて適用される条例第37条第3項 | |

条例第37条第2項 | 第64条の2第2項の規定により読み替えて適用される条例第37条第2項 | |

条例第38条第1項 | 第64条の2第2項の規定により読み替えて適用される条例第38条第1項 | |

条例第38条第1項 | 第64条の2第2項の規定により読み替えて適用される条例第38条第1項 | |

事業者 | 都市計画事業者 | |

条例第39条第1項 | 第64条の2第2項の規定により読み替えて適用される条例第39条第1項 | |

条例第40条第1項 | 第64条の2第2項の規定により読み替えて適用される条例第40条第1項 |

(追加〔平成25年規則49号〕)

(1) 条例第17条の規定による公告 都市計画法第17条第1項の規定による公告の日

(2) 条例第25条の規定による公告 都市計画法第20条第1項の規定による告示の日

(一部改正〔平成25年規則49号〕)

第2項 | 事業者 | 都市計画決定権者 |

第25条 | 規則第64条第3項の規定により読み替えて適用される第25条 | |

第7条第3号 | 規則第64条第3項の規定により読み替えて適用される第7条第3号 | |

を変更 | の変更に係る都市計画の変更を | |

当該変更 | 当該事項の変更 | |

第1項の規定は、第25条 | 第29条第1項の規定は、都市計画決定権者が規則第64条第3項の規定により読み替えて適用される第25条 | |

第7条第3号 | 規則第64条第3項の規定により読み替えて適用される第7条第3号 | |

当該事業 | 当該事業に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該都市計画に係る事業 | |

事業者 | 都市計画に係る事業者 | |

第1項中 | 第29条第1項中「第25条」とあるのは「規則第64条第3項の規定により読み替えて適用される第25条」と、 | |

を行い | が行われ | |

行うものに限る。)」 | 行われるものに限る。)」と、「を行う」とあるのは「が行われる」と、「第23条第1項」とあるのは「規則第64条第3項の規定により読み替えて適用される第23条第1項」 |

2 前項の場合において、その通知を受ける前に第1種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、第1種事業を実施しようとする者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。

(一部改正〔平成25年規則49号〕)

2 事業者のうち国および県は、都市計画決定権者から要請があったときは、その要請に応じ、必要な環境影響評価を行うものとする。

(一部改正〔平成25年規則49号〕)

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成11年6月12日から施行する。

附則(平成12年規則第48号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年規則第128号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

附則(平成13年規則第1号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成15年規則第21号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第50号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月16日から施行する。

附則(平成15年規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県立自然公園条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成15年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年規則第54号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成18年規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年規則第48号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年規則第51号)

この規則は、平成21年12月15日から施行する。

附則(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年規則第50号)

この規則中別表第2の2の項第6号、7の項第2号および12の項の改正規定は公布の日から、同表1の項第2号の改正規定は平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(適用除外)

2 この規則の施行により新たに第1種事業または第2種事業に該当することとなる事業であって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に電気事業法(昭和39年法律第170号)第47条第1項もしくは第2項の認可の申請または同法第48条第1項の規定による届出がなされたもの(施行日以後その内容を変更せず、または福井県環境影響評価条例施行規則附則第2項の規定により準用する第46条第2項に規定する変更のみをして実施されるものに限る。)については、福井県環境影響評価条例(平成11年福井県条例第2号)の規定は、適用しない。

附則(平成25年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県環境影響評価条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成27年規則第36号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第24号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

(一部改正〔平成15年規則71号・18年80号・24年41号〕)

事業の種類 | 第1種事業の要件 | 第2種事業の要件 |

1 条例別表第1号に掲げる事業の種類 | (1) 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項の高速自動車国道の新設の事業 | |

(2) 高速自動車国道法第4条第1項の高速自動車国道の改築の事業であって、車線(道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条第7号の登坂車線、同条第8号の屈折車線および同条第9号の変速車線を除く。以下同じ。)の数の増加を伴うもの(車線の数の増加に係る部分の長さが1キロメートル以上であるものに限る。) | ||

(3) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(高速自動車国道法第4条第1項の高速自動車国道を除く。以下「一般道路」という。)の新設の事業(車線の数が4以上であり、かつ、長さが10キロメートル以上である道路を設けるものに限る。) | 一般道路の新設の事業(車線の数が4以上であり、かつ、長さが7.5キロメートル以上10キロメートル未満である道路を設けるものに限る。) | |

(4) 一般道路の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させまたは新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)および変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が10キロメートル以上であるものに限る。) | 一般道路の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させまたは新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)および変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が7.5キロメートル以上10キロメートル未満であるものに限る。) | |

(5) 森林法第4条第2項第4号に規定する林道(以下「林道」という。)の新設の事業(幅員が6.5メートル以上であり、かつ、長さが20キロメートル以上である林道を設けるものに限る。) | 林道の新設の事業(幅員が6.5メートル以上であり、かつ、長さが10キロメートル以上20キロメートル未満である林道を設けるものに限る。) | |

(6) 林道の改築の事業であって、幅員を拡大するもの(幅員の拡大に係る部分(改築後の幅員が6.5メートル以上であるものに限る。)の長さの合計が20キロメートル以上であるものに限る。) | 林道の改築の事業であって、幅員を拡大するもの(幅員の拡大に係る部分(改築後の幅員が6.5メートル以上であるものに限る。)の長さの合計が10キロメートル以上20キロメートル未満であるものに限る。) | |

2 条例別表第2号に掲げる事業の種類 | (1) 河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)第2条第2号のサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては、同条第1号の常時満水位)における貯水池の区域(以下「貯水区域」という。)の面積(以下「貯水面積」という。)が100ヘクタール以上であるダムの新築の事業 | 貯水面積が75ヘクタール以上100ヘクタール未満であるダムの新築の事業 |

(2) 計画湛水位(堰の新築または改築に関する計画において非洪水時に堰によってたたえることとした流水の最高の水位で堰の直上流部におけるものをいう。)における湛水区域(以下単に「湛水区域」という。)の面積(以下「湛水面積」という。)が100ヘクタール以上である堰の新築の事業 | 湛水面積が75ヘクタール以上100ヘクタール未満である堰の新築の事業 | |

(3) 改築後の湛水面積が100ヘクタール以上であり、かつ、湛水面積が50ヘクタール以上増加することとなる堰の改築の事業 | 改築後の湛水面積が75ヘクタール以上であり、かつ、湛水面積が37.5ヘクタール以上増加することとなる堰の改築の事業(この項のハの中欄に掲げる要件に該当するものを除く。) | |

(4) 施設が設置される土地の面積および施設の操作により露出することとなる水底の最大の水平投影面積の合計(以下「湖沼開発面積」という。)が100ヘクタール以上である湖沼水位調節施設の新築の事業 | 湖沼開発面積が75ヘクタール以上100ヘクタール未満である湖沼水位調節施設の新築の事業 | |

(5) 100ヘクタール以上の面積の土地の形状を変更する放水路の新築の事業 | 75ヘクタール以上100ヘクタール未満の面積の土地の形状を変更する放水路の新築の事業 | |

3 条例別表第3号に掲げる事業の種類 | (1) 全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第4条第1項に規定する建設線の建設(既設の同法附則第6項第1号の新幹線鉄道規格新線(以下単に「新幹線鉄道規格新線」という。)の区間について行うものを除く。)の事業 | |

(2) 全国新幹線鉄道整備法第2条の新幹線鉄道に係る鉄道施設の改良(本線路の増設(1の停車場に係るものを除く。)または地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。以下「鉄道施設の改良」という。)の事業 | ||

(3) 新幹線鉄道規格新線の建設の事業 | ||

(4) 新幹線鉄道規格新線に係る鉄道施設の改良の事業 | ||

(5) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道(懸垂式鉄道、こ座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他の特殊な構造を有する鉄道ならびに新幹線鉄道および新幹線鉄道規格新線を除く。以下「普通鉄道」という。)の建設(全国新幹線鉄道整備法附則第6項第2号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業(長さが10キロメートル以上である鉄道を設けるものに限る。) | 普通鉄道の建設(全国新幹線鉄道整備法附則第6項第2号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業(長さが7.5キロメートル以上10キロメートル未満である鉄道を設けるものに限る。) | |

(6) 普通鉄道に係る鉄道施設の改良の事業(改良に係る部分の長さが10キロメートル以上であるものに限る。) | 普通鉄道に係る鉄道施設の改良の事業(改良に係る部分の長さが7.5キロメートル以上10キロメートル未満であるものに限る。) | |

(7) 軌道法(大正10年法律第76号)による新設軌道(普通鉄道の構造と同様の構造を有するものに限る。以下単に「新設軌道」という。)の建設の事業(長さが10キロメートル以上である軌道を設けるものに限る。) | 新設軌道の建設の事業(長さが7.5キロメートル以上10キロメートル未満である軌道を設けるものに限る。) | |

(8) 新設軌道に係る線路の改良(本線路の増設(1の停車場に係るものを除く。)または地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。この項の(8)の右欄において「線路の改良」という。)の事業(改良に係る部分の長さが10キロメートル以上であるものに限る。) | 新設軌道に係る線路の改良の事業(改良に係る部分の長さが7.5キロメートル以上10キロメートル未満であるものに限る。) | |

4 条例別表第4号に掲げる事業の種類 | (1) 飛行場およびその施設の設置の事業(長さが2,000メートル以上である滑走路を設けるものに限る。) | 飛行場およびその施設の設置の事業(長さが1,500メートル以上2,000メートル未満である滑走路を設けるものに限るものとし、この項の(1)の中欄に掲げる要件に該当するものを除く。) |

(2) 滑走路の新設を伴う飛行場およびその施設の変更の事業(新設する滑走路の長さが2,000メートル以上であるものに限る。) | 滑走路の新設を伴う飛行場およびその施設の変更の事業(新設する滑走路の長さが1,500メートル以上2,000メートル未満であるものに限るものとし、この項の(2)の中欄に掲げる要件に該当するものを除く。) | |

(3) 滑走路の延長を伴う飛行場およびその施設の変更の事業(延長後の滑走路の長さが2,000メートル以上であり、かつ、滑走路を500メートル以上延長するものに限る。) | 滑走路の延長を伴う飛行場およびその施設の変更の事業(延長後の滑走路の長さが1,500メートル以上であり、かつ、滑走路を375メートル以上延長するものに限るものとし、この項の(3)の中欄に掲げる要件に該当するものを除く。) | |

5 条例別表第5号に掲げる事業の種類 | (1) 出力が3万キロワット以上である水力発電所の設置の工事の事業 | 出力が2万2,500キロワット以上3万キロワット未満である水力発電所の設置の工事の事業 |

(2) 出力が3万キロワット以上である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業 | 出力が2万2,500キロワット以上3万キロワット未満である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業 | |

(3) 出力が15万キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の工事の事業 | 出力が11万2,500キロワット以上15万キロワット未満である火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の工事の事業 | |

(4) 出力が15万キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業 | 出力が11万2,500キロワット以上15万キロワット未満である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業 | |

(5) 出力が1万キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の設置の工事の事業 | 出力が7,500キロワット以上1万キロワット未満である火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の設置の工事の事業 | |

(6) 出力が1万キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業 | 出力が7,500キロワット以上1万キロワット未満である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業 | |

(7) 原子力発電所の設置の工事の事業 | ||

(8) 発電設備の新設を伴う原子力発電所の変更の工事の事業 | ||

(9) 出力が1万キロワット以上である風力発電所の設置の工事の事業 | 出力が7,500キロワット以上1万キロワット未満である風力発電所の設置の工事の事業 | |

(10) 出力が1万キロワット以上である発電設備の新設を伴う風力発電所の変更の工事の事業 | 出力が7,500キロワット以上1万キロワット未満である発電設備の新設を伴う風力発電所の変更の工事の事業 | |

6 条例別表第6号に掲げる事業の種類 | (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第8条第1項に規定するごみ処理施設で焼却により処理する施設(以下「ごみ焼却施設」という。)または同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設で焼却により処理する施設(以下「産業廃棄物焼却施設」という。)の設置の事業(1日当たりの処理能力の合計が100トン以上であるものに限る。) | ごみ焼却施設または産業廃棄物焼却施設の設置の事業(1日当たりの処理能力の合計が75トン以上100トン未満であるものに限る。 |

(2) ごみ焼却施設または産業廃棄物焼却施設の規模の変更の事業(1日当たりの処理能力の合計が100トン以上増加するものに限る。) | ごみ焼却施設または産業廃棄物焼却施設の規模の変更の事業(1日当たりの処理能力の合計が75トン以上100トン未満増加するものに限る。) | |

(3) 廃棄物処理法第8条第1項に規定するし尿処理施設(以下「し尿処理施設」という。)の設置の事業(1日当たりの処理能力の合計が100キロリットル以上である施設を設けるものに限る。) | し尿処理施設の設置の事業(1日当たりの処理能力の合計が75キロリットル以上100キロリットル未満である施設を設けるものに限る。) | |

(4) し尿処理施設の規模の変更の事業(1日当たりの処理能力の合計が100キロリットル以上増加するものに限る。) | し尿処理施設の規模の変更の事業(1日当たりの処理能力の合計が75キロリットル以上100キロリットル未満増加するものに限る。) | |

(5) 廃棄物処理法第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「一般廃棄物最終処分場」という。)または同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場(以下「産業廃棄物最終処分場」という。)の設置の事業(埋立処分の用に供される場所(以下「埋立処分場所」という。)の面積が30ヘクタール以上であるものに限る。) | 一般廃棄物最終処分場または産業廃棄物最終処分場の設置の事業(埋立処分場所の面積が25ヘクタール以上30ヘクタール未満であるものに限る。) | |

(6) 一般廃棄物最終処分場または産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分場所の面積が30ヘクタール以上増加するものに限る。) | 一般廃棄物最終処分場または産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分場所の面積が25ヘクタール以上30ヘクタール未満増加するものに限る。) | |

7 条例別表第7号に掲げる事業の種類 | (1) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)による公有水面の埋立てまたは干拓の事業(埋立てまたは干拓に係る区域(以下「埋立干拓区域」という。)の面積が50ヘクタールを超えるものに限る。) | 公有水面埋立法による公有水面の埋立てまたは干拓の事業(埋立干拓区域の面積が40ヘクタール以上50ヘクタール以下であるものに限る。) |

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第4号の埋立てまたは干拓の事業(埋立干拓区域の面積が50ヘクタールを超えるものに限る。) | 土地改良法第2条第2項第4号の埋立てまたは干拓の事業(埋立干拓区域の面積が40ヘクタール以上50ヘクタール以下であるものに限る。) | |

8 条例別表第8号に掲げる事業の種類 | 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)である事業(施行区域の面積が100ヘクタール以上であるものに限る。) | 土地区画整理事業である事業(施行区域の面積が75ヘクタール以上100ヘクタール未満であるものに限る。) |

9 条例別表第9号に掲げる事業の種類 | 住宅の建設の用に供される一団の土地(学校、幼稚園、店舗その他の居住者の利便に供する施設または道路、公園その他の公共の施設の設置の用に供する土地を含む。)の造成の事業(造成に係る土地の面積が100ヘクタール以上であるものに限る。) | 住宅の建設の用に供される一団の土地(学校、幼稚園、店舗その他の居住者の利便に供する施設または道路、公園その他の公共の施設の設置の用に供する土地を含む。)の造成の事業(造成に係る土地の面積が75ヘクタール以上100ヘクタール未満であるものに限る。) |

10 条例別表第10号に掲げる事業の種類 | 工場または事業場の建設の用に供される一団の土地(緑地、道路その他の施設の設置の用に供する土地を含む。)の造成の事業(造成に係る土地の面積が50ヘクタール以上であるものに限る。) | 工場または事業場の建設の用に供される一団の土地(緑地、道路その他の施設の設置の用に供する土地を含む。)の造成の事業(造成に係る土地の面積が40ヘクタール以上50ヘクタール未満であるものに限る。) |

11 条例別表第11号に掲げる事業の種類 | 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第1項に規定する流通業務施設の用に供する目的のために行う一団の土地(緑地、道路その他の施設の設置の用に供する土地を含む。)の造成の事業(造成に係る土地の面積が100ヘクタール以上であるものに限る。) | 流通業務市街地の整備に関する法律第2条第1項に規定する流通業務施設の用に供する目的のために行う一団の土地(緑地、道路その他の施設の設置の用に供する土地を含む。)の造成の事業(造成に係る土地の面積が75ヘクタール以上100ヘクタール未満であるものに限る。) |

12 条例別表第12号に掲げる事業の種類 | 土地改良法第2条第2項第3号に規定する農用地の造成(農用地間における地目変換の事業を除く。)の事業(造成に係る土地の面積が500ヘクタール以上であるものに限る。) | 土地改良法第2条第2項第3号に規定する農用地の造成(農用地間における地目変換の事業を除く。)の事業(造成に係る土地の面積が400ヘクタール以上500ヘクタール未満であるものに限る。) |

13 条例別表第13号に掲げる事業の種類 | (1) 製造業、電気供給業、ガス供給業または熱供給業の用に供するための工場または事業場(以下「工場等」という。)の設置の事業(工場等で使用される原料および燃料の使用量を重油の量に換算したものを合計した量(以下「燃料使用量」という。)が1時間当たり10キロリットル以上であるものに限る。) | 工場等の設置の事業(燃料使用量が1時間当たり7.5キロリットル以上10キロリットル未満であるものに限る。) |

(2) 工場等の変更の事業(燃料使用量が1時間当たり10キロリットル以上増加するものに限る。) | 工場等の変更の事業(燃料使用量が1時間当たり7.5キロリットル以上10キロリットル未満増加するものに限る。) | |

(3) 工場等の設置の事業(平均的な排出水の量が1日当たり1万立方メートル以上であるものに限る。) | 工場等の設置の事業(平均的な排出水の量が1日当たり7,500立方メートル以上1万立方メートル未満であるものに限る。) | |

(4) 工場等の変更の事業(平均的な排出水の量が1日当たり1万立方メートル以上増加するものに限る。) | 工場等の変更の事業(平均的な排出水の量が1日当たり7,500立方メートル以上1万立方メートル未満増加するものに限る。) | |

14 条例別表第14号に掲げる事業の種類 | (1) ゴルフ場またはスキー場の設置の事業(施行区域の面積が50ヘクタール以上のものに限るものとし、15の項に該当するものを除く。) | ゴルフ場またはスキー場の設置の事業(施行区域の面積が40ヘクタール以上50ヘクタール未満のものに限るものとし、15の項に該当するものを除く。) |

(2) ゴルフ場またはスキー場の変更の事業(施行区域の面積が50ヘクタール以上増加するものに限るものとし、15の項に該当するものを除く。) | ゴルフ場またはスキー場の変更の事業(施行区域の面積が40ヘクタール以上50ヘクタール未満増加するものに限るものとし、15の項に該当するものを除く。) | |

(3) 野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設(都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第1条第2項第1号に規定する工作物に該当するものに限るものとし、ゴルフ場を除く。以下「運動・レジャー施設」という。)の設置の事業(施行区域の面積が50ヘクタール以上のものに限るものとし、15の項に該当するものを除く。) | 運動・レジャー施設の設置の事業(施行区域の面積が40ヘクタール以上50ヘクタール未満のものに限るものとし、15の項に該当するものを除く。) | |

(4) 運動・レジャー施設の変更の事業(施行区域の面積が50ヘクタール以上増加するものに限るものとし、15の項に該当するものを除く。) | 運動・レジャー施設の変更の事業(施行区域の面積が40ヘクタール以上50ヘクタール未満増加するものに限るものとし、15の項に該当するものを除く。) | |

15 条例別表第15号に掲げる事業の種類 | (1) 自然公園法第2条第6号または福井県立自然公園条例第2条第3号の公園事業として行われる施設(植生復元施設、動物繁殖施設、砂防施設、防火施設および自然再生施設を除く。以下「自然公園施設」という。)の設置の事業(施行区域の面積が50ヘクタール以上のものに限る。) | 自然公園施設の設置の事業(施行区域の面積が40ヘクタール以上50ヘクタール未満のものに限る。) |

(2) 自然公園施設の変更の事業(施行区域の面積が50ヘクタール以上増加するものに限る。) | 自然公園施設の変更の事業(施行区域の面積が40ヘクタール以上50ヘクタール未満増加するものに限る。) | |

16 条例別表第16号に掲げる事業の種類 | 土、砂利(砂および玉石を含む。)もしくは採石法(昭和25年法律第291号)第2条に規定する岩石(以下この項において「土石」という。)の採取の事業(当該採取の区域(以下「採取区域」という。)の面積が30ヘクタール以上のものに限る。) | 土石の採取の事業(採取区域の面積(工区を分割する場合にあっては、全体の区域の面積)が25ヘクタール以上30ヘクタール未満のものに限る。) |

備考 13の項の(1)に規定する重油の量への換算は、福井県公害防止条例施行規則(平成9年福井県規則第6号)別表第4の1の(1)の表備考第4号の規定の例によるものとする。

別表第1の2(第3条の2関係)

(追加〔平成25年規則49号〕)

事業の種類 | 事業を実施する区域の位置、事業の規模または事業に係る構造物等の構造もしくは配置に関する事項 |

1 別表第1の1の項の(1)から(4)までに該当する第1種事業 | 事業の種類(高速自動車国道または一般道路の別および一般道路においては、道路法第3条第2号から第4号までに掲げる道路の別) |

事業が実施されるべき区域の位置 | |

事業に係る道路の延長 | |

事業に係る道路の車線の数 | |

事業に係る道路の設計速度 | |

2 別表第1の1の項の(5)または(6)に該当する第1種事業 | 事業の種類 |

事業に係る林道の延長 | |

事業が実施されるべき区域の位置 | |

林道の設計の基礎となる自動車の速度 | |

3 別表第1の2の項の(1)に該当する第1種事業 | 事業の種類(河川工事として行うもの、水道事業もしくは水道用水供給事業を経営し、もしくは経営しようとする者が行うもの、工業用水道事業を営み、もしくは営もうとする者が行うもの、土地改良事業として行うものまたは独立行政法人水資源公団が行うものの別) |

事業が実施されるべき区域の位置 | |

事業に係るサーチャージ水位または常時満水位における貯水池の水面の面積 | |

事業に係るダムの堤体の形式 | |

4 別表第1の2の項の(2)または(3)に該当する第1種事業 | 事業の種類(河川工事として行うもの、水道事業もしくは水道用水供給事業を経営し、もしくは経営しようとする者が行うもの、工業用水道事業を営み、もしくは営もうとする者が行うもの、土地改良事業として行うものまたは独立行政法人水資源公団が行うものの別) |

事業が実施されるべき区域の位置 | |

事業に係る計画湛水位における湛水区域の面積 | |

事業に係る堰の形式 | |

5 別表第1の2の項の(4)に該当する第1種事業 | 事業が実施されるべき区域の位置 |

施設が設置される土地の面積および施設の操作により露出されることとなる水底の最大の投影面積 | |

6 別表第1の2の項の(5)に該当する第1種事業 | 事業が実施されるべき区域の位置 |

土地の形状を変更する面積 | |

7 別表第1の3の項の(1)から(6)までに該当する第1種事業 | 事業の種類(新幹線鉄道に係る事業、新幹線鉄道規格新線に係る事業または普通鉄道に係る事業の別および建設の事業または鉄道施設の改良の事業の別) |

事業が実施されるべき区域の位置 | |

建設または改良に係る路線の延長 | |

事業に係る単線、複線等の別および動力 | |

事業に係る鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 | |

8 別表第1の3の項の(7)または(8)に該当する第1種事業 | 事業の種類(事業に係る新線軌道の建設の事業または新線軌道に係る線路の改良の事業の別) |

事業が実施されるべき区域の位置 | |

事業に係る線路の延長 | |

事業に係る単線、複線等の別および動力 | |

事業に係る軌道の設計の基礎となる車両の最高速度 | |

9 別表第1の4の項に該当する第1種事業 | 事業の種類(設置の事業または変更の事業の別および変更の事業にあっては滑走路の新設を伴う事業または滑走路の延長を伴う事業の別) |

事業が実施されるべき区域の位置 | |

事業の規模(設置の事業または滑走路の新設を伴う変更の事業にあっては滑走路の長さ、滑走路の延長を伴う変更の事業にあっては延長後の滑走路の長さ) | |

事業に係る飛行場の利用を予定する航空機の種類 | |

10 別表第1の5の項に該当する第1種事業 | 事業の実施が想定される区域およびその面積 |

事業に係る電気工作物(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気工作物をいう。)その他の設備に係る事項 | |

11 別表第1の6の項(1)または(2)に該当する第1種事業 | 事業の種類(ごみ処理施設または産業廃棄物焼却施設の別および産業廃棄物焼却施設においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第7条第3号、第5号、第8号、第12号または第13号の2に規定する焼却施設の別) |

事業が実施されるべき区域の位置 | |

事業に係る1日当たりの処理能力 | |

事業に係る焼却施設において処分する廃棄物の種類 | |

12 別表第1の6の項の(3)または(4)に該当する第1種事業 | 事業の種類 |

事業が実施されるべき区域の位置 | |

事業に係る1日当たりの処理能力 | |

13 別表第1の6の項の(5)または(6)に該当する第1種事業 | 事業の種類(一般廃棄物最終処分場または産業廃棄物最終処分場(この項において「最終処分場」という。)の別および産業廃棄物最終処分場においては、廃棄物処理法施行令第7条第14号イからハまでに規定する産業廃棄物の最終処分場の別) |

事業に係る最終処分場のうち埋立処分場所の面積 | |

事業が実施されるべき区域の位置および面積 | |

事業に係る最終処分場の埋立容量 | |

事業に係る最終処分場において処分する廃棄物の種類 | |

14 別表第1の7の項に該当する第1種事業 | 事業の種類(公有水面埋立法による公有水面の埋立てもしくは干拓または土地改良法第2条第2項第4号の埋立てもしくは干拓の事業の別) |

事業が実施されるべき区域の位置 | |

事業に係る埋立干拓区域の面積 | |

15 別表第1の8の項から12の項までに該当する第1種事業 | 事業の種類 |

事業が実施されるべき区域の位置 | |

事業の施行区域の面積 | |

16 別表第1の13の項の(1)または(2)に該当する第1種事業 | 事業の種類 |

事業が実施されるべき区域の位置 | |

対象事業に係る燃料の種類および使用量 | |

17 別表第1の13の項の(3)または(4)に該当する第1種事業 | 事業の種類 |

事業が実施されるべき区域の位置 | |

事業に係る平均的な排出水の量 | |

18 別表第1の14および15の項に該当する第1種事業 | 事業の種類 |

事業が実施されるべき区域の位置 | |

事業の施行区域の面積 | |

19 別表第1の16の項に該当する第1種事業 | 事業の種類 |

事業が実施されるべき区域の位置 | |

事業の採取区域の面積 |

別表第2(第6条関係)

(一部改正〔平成12年規則48号・128号・15年21号・71号・73号・18年80号・20年48号・21年51号・22年12号・23年13号・50号・25年49号・28年13号・令和6年14号〕)

事業の種類 | 行為 |

1 条例別表第1号に掲げる事業の種類 | (1) 高速自動車国道法第5条第1項または第3項の規定による整備計画の策定 (2) 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第3条第1項もしくは第6項もしくは第10条第1項もしくは第4項の許可の申請、同法第18条第1項の規定による条例の制定または同条第3項の規定による届出に係る事項の変更 (3) 道路法第18条第1項の規定による道路の区域の決定または変更 |

2 条例別表第2号に掲げる事業の種類 | (1) 特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)第4条第1項の基本計画の作成 (2) 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第13条第1項の認可の申請 (3) 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第3条第1項もしくは第6条第1項の規定による届出または同法第3条第2項もしくは第6条第2項の許可の申請 (4) 水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項、第10条第1項、第26条または第30条第1項の認可の申請 (5) 河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第24条もしくは第26条第1項の許可の申請、同法第79条第1項(河川法施行令(昭和40年政令第14号)第45条第2号に係る場合に限る。)の認可の申請または同法第79条第2項第2号もしくは第95条の規定による協議 (6) 土地改良法第5条第1項、第48条第1項、第95条第1項もしくは第95条の2第1項の認可の申請、同法第87条第1項、第87条の2第1項もしくは第96条の2第1項の規定による土地改良事業計画の決定または同法第87条の3第1項もしくは第7項もしくは第96条の3第1項の規定による土地改良事業計画の変更 |

3 条例別表第3号に掲げる事業の種類 | (1) 全国新幹線鉄道整備法第9条第1項の認可の申請 (2) 鉄道事業法第8条第1項、第9条第1項(第12条第4項において準用する場合を含む。)または第12条第1項の認可の申請 (3) 軌道法第5条第1項または軌道法施行令(昭和28年政令第258号)第6条第1項の認可の申請 |

4 条例別表第4号に掲げる事業の種類 | 航空法(昭和27年法律第231号)第38条第1項もしくは第43条第1項の許可の申請または同法第55条の2第3項において準用する同法第38条第3項の規定による告示 |

5 条例別表第5号に掲げる事業の種類 | 電気事業法第47条第1項もしくは第2項の許可の申請または同法第48条第1項の規定による届出 |

6 条例別表第6号に掲げる事業の種類 | 廃棄物処理法第8条第1項、第9条第1項、第15条第1項もしくは第15条の2の6第1項の許可の申請または廃棄物処理法第9条の3第1項もしくは第8項の規定による届出 |

7 条例別表第7号に掲げる事業の種類 | (1) 公有水面埋立法第2条第2項(同法第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による願書の提出 (2) 土地改良法第5条第1項、第48条第1項、第95条第1項もしくは第95条の2第1項の認可の申請、同法第87条第1項、第87条の2第1項もしくは第96条の2第1項の規定による土地改良事業計画の決定または同法第87条の3第1項もしくは第7項もしくは第96条の3第1項の規定による土地改良事業計画の変更 |

8 条例別表第8号に掲げる事業の種類 | 土地区画整理法第4条第1項、第10条第1項、第14条第1項、第39条第1項、第52条第1項、第55条第12項、第71条の2第1項または第71条の3第14項の認可の申請 |

9 条例別表第9号に掲げる事業の種類 | (1) 都市計画法第29条または第35条の2第1項の許可の申請 (2) 独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)第14条第5項の規定による意見の聴取 (3) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第28条の規定による意見の聴取 (4) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項本文の許可の申請または同法第15条第1項の協議 (5) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項もしくは第5条第1項の許可の申請または第4条第8項もしくは第5条第4項の協議 |

10 条例別表第10号に掲げる事業の種類 | (1) 都市計画法第29条または第35条の2第1項の許可の申請 (2) 農地法第4条第1項もしくは第5条第1項の許可の申請または第4条第8項もしくは第5条第4項の協議 (3) 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項本文の許可の申請または同法第15条第1項の協議 |

11 条例別表第11号に掲げる事業の種類 | (1) 農地法第4条第1項もしくは第5条第1項の許可の申請または第4条第8項もしくは第5条第4項の協議 (2) 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項本文の許可の申請または同法第15条第1項の協議 (3) 都市計画法第29条または第35条の2第1項の許可の申請 (4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による申請書の提出または同法第18条第2項の規定による通知 |

12 条例別表第12号に掲げる事業の種類 | 土地改良法第5条第1項、第48条第1項、第95条第1項もしくは第95条の2第1項の認可の申請、同法第87条第1項、第87条の2第1項もしくは第96条の2第1項の規定による土地改良事業計画の決定または同法第87条の3第1項もしくは第7項もしくは第96条の3第1項の規定による土地改良事業計画の変更 |

13 条例別表第13号に掲げる事業の種類 | (1) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項、第7条第1項または第8条第1項の規定による届出 (2) 電気事業法第47条第1項もしくは第2項の認可の申請または同法第48条第1項の規定による届出 (3) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第36条の2第1項もしくは第2項第1項の規定による届出または同法第37条の2の許可の申請 (4) 建築基準法第6条第1項の規定による申請書の提出または同法第18条第2項の規定による通知 (5) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第6条第1項または第8条第1項の規定による届出 (6) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第5条第1項または第7条の規定による届出 (7) 福井県公害防止条例第13条、第15条、第22条または第24条の規定による届出 |

14 条例別表第14号に掲げる事業の種類 | (1) 農地法第4条第1項もしくは第5条第1項の許可の申請または第4条第8項もしくは第5条第4項の協議 (2) 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項本文の許可の申請または同法第15条第1項の協議 (3) 都市計画法第29条、第35条の2第1項または附則第4項の許可の申請 (4) 建築基準法第6条第1項の規定による申請書の提出または同法第18条第2項の規定による通知 |

15 条例別表第15号に掲げる事業の種類 | (1) 農地法第4条第1項もしくは第5条第1項の許可の申請または第4条第8項もしくは第5条第4項の協議 (2) 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項本文の許可の申請または同法第15条第1項の協議 (3) 都市計画法第29条または第35条の2第1項の許可の申請 (4) 建築基準法第6条第1項の規定による申請書の提出または同法第18条第2項の規定による通知 (5) 自然公園法第9条第1項の規定による国立公園事業の決定、同条第2項の規定による国定公園事業の決定または同条第5項に規定する国立公園事業もしくは国定公園事業の変更 (6) 福井県立自然公園条例第7条第2項の規定による公園事業の決定または同条例第8条第2項の規定による公園事業の変更 |

16 条例別表第16号に掲げる事業の種類 | (1) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条第1項もしくは第20条第1項の認可の申請または同法第43条の協議 (2) 採石法第33条もしくは第33条の5第1項の認可の申請または同法第42条の2の協議 (3) 福井県土採取規制条例第4条第1項本文または第9条第1項の認可の申請 (4) 河川法第25条、第27条第1項または第55条第1項の許可の申請 |

別表第3(第37条関係)

(一部改正〔平成24年規則41号・25年49号〕)

対象事業 | 事業の諸元 | 手続を経ることを要しない修正の要件 |

1 別表第1の1の項の(1)から(4)までに該当する対象事業 | 道路の長さ | 道路の長さが20パーセント以上増加しないこと。 |

対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |

車線の数 | 車線の数が増加しないこと。 | |

設計速度 | 設計速度が増加しないこと。 | |

2 別表第1の1の項の(5)または(6)に該当する対象事業 | 林道の長さ | 林道の長さが20パーセント以上増加しないこと。 |

対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |

林道の設計の基礎となる自動車の速度 | 林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。 | |

3 別表第1の2の項の(1)に該当する対象事業 | 貯水区域の位置 | 新たに貯水区域となる部分の面積が修正前の貯水面積の20パーセント未満であること。 |

コンクリートダムまたはフィルダムの別 | ||

4 別表第1の2の項の(2)または(3)に該当する対象事業 | 湛水区域の位置 | 新たに湛水区域となる部分の面積が修正前の湛水面積の20パーセント未満であること。 |

固定堰または可動堰の別 | ||

5 別表第1の2の項の(4)に該当する対象事業 | 湖沼水位調節施設の施設が設置される土地または施設の操作により最大限に露出することとなる水底の区域(以下「湖沼開発区域」という。)の位置 | 新たに湖沼開発区域となる部分の面積(水底の区域にあっては、水平投影面積)が修正前の湖沼開発面積の20パーセント未満であること。 |

6 別表第1の2の項の(5)に該当する対象事業 | 放水路の区域の位置 | 新たに放水路の区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の20パーセント未満であること。 |

7 別表第1の3の項の(1)から(4)までに該当する対象事業 | 鉄道の長さ | 鉄道の長さが20パーセント以上増加しないこと。 |

本線路施設区域(別表第1の3の項に該当する対象事業が実施されるべき区域から車庫または車両検査修繕施設の区域を除いたものをいう。以下同じ。)の位置 | 修正前の本線路施設区域から300メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |

本線路(1の停車場に係るものを除く。以下同じ。)の数 | 本線路の増設がないこと。 | |

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 | 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において20キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |

8 別表第1の3の項の(5)または(6)に該当する対象事業 | 鉄道の長さ | 鉄道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |

本線路施設区域の位置 | 修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |

本線路の数 | 本線路の増設がないこと。 | |

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 | 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |

9 別表第1の3の項の(7)または(8)に該当する対象事業 | 軌道の長さ | 軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |

本線路施設区域の位置 | 修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |

本線路の数 | 本線路の増設がないこと。 | |

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度 | 軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |

10 別表第1の4の項に該当する対象事業 | 滑走路の長さ | 滑走路の長さが300メートルを超えて増加しないこと。 |

飛行場およびその施設の区域の位置 | 新たに飛行場およびその施設の区域となる部分の面積が20ヘクタール未満であること。 | |

11 別表第1の5の項の(1)または(2)に該当する対象事業 | 発電所または発電設備の出力 | 発電所または発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |

ダムの貯水区域の位置 | 新たにダムの貯水区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の20パーセント未満であること。 | |

堰の湛水区域の位置 | 新たに堰の湛水区域となる部分の面積が修正前の湛水面積の20パーセント未満であり、または1ヘクタール未満であること。 | |

ダムのコンクリートダムまたはフィルダムの別 | ||

12 別表第1の5の項の(3)または(4)に該当する対象事業 | 発電所または発電設備の出力 | 発電所または発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |

対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |

原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力またはこれらを組み合わせたものの別 | ||

燃料の種類 | ||

冷却方式についての冷却塔、冷却池またはその他のものの別 | ||

13 別表第1の5の項の(5)または(6)に該当する対象事業 | 発電所または発電設備の出力 | 発電所または発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |

対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |

14 別表第1の5の項の(7)または(8)に該当する対象事業 | 発電所または発電設備の出力 | 発電所または発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |

対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |

15 別表第1の5の項の(9)または(10)に該当する対象事業 | 発電所の出力 | 発電所の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |

対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |

16 別表第1の6の項の(1)または(2)に該当する対象事業 | 対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 |

1日当たりの処理能力 | 1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。 | |

ごみ焼却施設、廃棄物処理法施行令第7条第3号に規定する汚泥(PCB処理物であるものを除く。)の焼却施設、同条第5号に規定する廃油(廃PCB等を除く。)の焼却施設、同条第8号に規定する廃プラスチック類(PCB汚染物およびPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設、同条第12号に規定する廃PCB等、PCB汚染物もしくはPCB処理物の焼却施設または同条第13の2号に規定する産業廃棄物の焼却施設の別 | ||

17 別表第1の6の項の(3)または(4)に該当する対象事業 | 対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 |

1日当たりの処理能力 | 1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。 | |

18 別表第1の6の項の(5)または(6)に該当する対象事業 | 埋立処分場所の位置 | 新たに埋立処分場所となる部分の面積が修正前の埋立処分場所の面積の20パーセント未満であること。 |

廃棄物処理法施行令第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場または一般廃棄物もしくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別 | ||

19 別表第1の7の項に該当する対象事業 | 埋立干拓区域の位置 | 新たに埋立干拓区域となる部分の面積が修正前の埋立干拓区域の面積の20パーセント未満であること。 |

20 別表第1の8の項に該当する対象事業 | 施行区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。 |

21 別表第1の9の項または11の項に該当する対象事業 | 造成に係る土地の位置 | 新たに造成に係る土地となる部分の面積が修正前の当該土地の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。 |

22 別表第1の10の項に該当する対象事業 | 造成に係る土地の位置 | 新たに造成に係る土地となる部分の面積が修正前の当該土地の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。 |

23 別表第1の12の項に該当する対象事業 | 造成に係る土地の位置 | 新たに造成に係る土地となる部分の面積が修正前の当該土地の面積の10パーセント未満であり、かつ、100ヘクタール未満であること。 |

24 別表第1の13の項の(1)または(2)に該当する対象事業 | 対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 |

燃料使用量 | 1時間当たりの燃料使用量が10パーセント以上増加しないこと。 | |

燃料の種類 | 固体燃料から液体燃料もしくは気体燃料への修正または液体燃料から気体燃料への修正であること。 | |

25 別表第1の13の項の(3)または(4)に該当する対象事業 | 対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 |

平均的な排出水の量 | 1日当たりの平均的な排出水の量が10パーセント以上増加しないこと。 | |

26 別表第1の14の項または15の項に該当する対象事業 | 施行区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。 |

27 別表第1の16の項に該当する対象事業 | 採取区域の位置 | 新たに採取区域となる部分の面積が修正前の採取区域の面積の20パーセント未満であること。 |

別表第4(第46条関係)

(一部改正〔平成24年規則41号・25年49号〕)

対象事業 | 事業の諸元 | 手続を経ることを要しない変更の要件 |

1 別表第1の1の項の(1)から(4)までに該当する対象事業 | 道路の長さ | 道路の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |

対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |

車線の数 | 車線の数が増加しないこと。 | |

設計速度 | 設計速度が増加しないこと。 | |

盛土、切土、トンネル、橋もしくは高架またはその他の構造の別 | 盛土、切土、トンネル、橋もしくは高架またはその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。 | |

高速自動車国道と交通の用に供する施設を連結させるための高速自動車国道の施設その他道路と交通の用に供する施設を連結させるための施設で当該高速自動車国道の施設に準ずる規模を有するものを設置する区域(以下「インターチェンジ等区域」という。)の位置 | 変更前のインターチェンジ等区域から500メートル以上離れた区域が新たにインターチェンジ等区域とならないこと。 | |

2 別表第1の1の項の(5)または(6)に該当する対象事業 | 林道の長さ | 林道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |

対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |

林道の設計の基礎となる自動車の速度 | 林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。 | |

トンネルまたは橋を設置する区域の位置 | トンネルまたは長さが20メートル以上である橋の設置(移設に該当するものを除く。)を新たに行い、または行わないこととするものでないこと。 | |

3 別表第1の2の項の(1)に該当する対象事業 | 貯水区域の位置 | 新たに貯水区域となる部分の面積が変更前の貯水面積の10パーセント未満であること。 |

コンクリートダムまたはフィルダムの別 | ||

対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |

4 別表第1の2の項の(2)または(3)に該当する対象事業 | 湛水区域の位置 | 新たに湛水区域となる部分の面積が変更前の湛水面積の10パーセント未満であること。 |

固定堰または可動堰の別 | ||

堰の位置 | 堰の両端のいずれかが500メートル以上移動しないこと。 | |

5 別表第1の2の項の(4)に該当する対象事業 | 湖沼開発区域の位置 | 新たに湖沼開発区域となる部分の面積(水底の区域にあっては、水平投影面積)が変更前の湖沼開発面積の10パーセント未満であること。 |

6 別表第1の2の項の(5)に該当する対象事業 | 放水路の区域の位置 | 新たに放水路の区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。 |

7 別表第1の3の項の(1)から(4)までに該当する対象事業 | 鉄道の長さ | 鉄道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |

本線路施設区域の位置 | 変更前の本線路施設区域から300メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |

本線路の数 | 本線路の増設がないこと。 | |

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 | 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において20キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |

運行される列車の本数 | 運行される列車の本数が10パーセント以上増加せず、または1日当たり10本を超えて増加しないこと。 | |

盛土、切土、トンネルもしくは地下、橋もしくは高架またはその他の構造の別 | 盛土、切土、トンネルもしくは地下、橋もしくは高架またはその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。 | |

車庫または車両検査修繕施設の区域の位置 | 車庫または車両検査修繕施設の区域の面積が10ヘクタール以上増加しないこと。 | |

8 別表第1の3の項の(5)または(6)に該当する対象事業 | 鉄道の長さ | 鉄道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |

本線路施設区域の位置 | 変更前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |

本線路の数 | 本線路の増設がないこと。 | |

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 | 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |

運行される列車の本数 | 地上の部分において、運行される列車の本数が10パーセント以上増加せず、または1日当たり10本を超えて増加しないこと。 | |

盛土、切土、トンネルもしくは地下、橋もしくは高架またはその他の構造の別 | 盛土、切土、トンネルもしくは地下、橋もしくは高架またはその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。 | |

車庫または車両検査修繕施設の区域の位置 | 車庫または車両検査修繕施設の区域の面積が10ヘクタール以上増加しないこと。 | |

9 別表第1の3の項の(7)または(8)に該当する対象事業 | 軌道の長さ | 軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |

本線路施設区域の位置 | 変更前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |

本線路の数 | 本線路の増設がないこと。 | |

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度 | 軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |

運行される車両の本数 | 地上の部分において、運行される車両の本数が10パーセント以上増加せず、または1日当たり10本を超えて増加しないこと。 | |

盛土、切土、トンネルもしくは地下、橋もしくは高架またはその他の構造の別 | 盛土、切土、トンネルもしくは地下、橋もしくは高架またはその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。 | |

車庫または車両検査修繕施設の区域の位置 | 車庫または車両検査修繕施設の区域の面積が10ヘクタール以上増加しないこと。 | |

10 別表第1の4の項に該当する対象事業 | 滑走路の長さ | 滑走路の長さが300メートルを超えて増加しないこと。 |

飛行場およびその施設の区域の位置 | 新たに飛行場およびその施設の区域となる部分の面積が20ヘクタール未満であること。 | |

対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |

利用を予定する航空機の種類または数 | 変更前の飛行場周辺区域(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和42年政令第284号)第6条の規定を適用した場合における同条に規定する時間帯補正等価騒音レベルが環境影響評価法施行令(平成9年政令第346号)別表第3の10の項に規定する環境省令で定める値以上となる区域をいう。以下同じ。)から500メートル以上離れた陸地の区域が新たに飛行場周辺区域とならないこと。 | |

11 別表第1の5の項の(1)または(2)に該当する対象事業 | 発電所または発電設備の出力 | 発電所または発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |

ダムの貯水区域の位置 | 新たにダムの貯水区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。 | |

堰の湛水区域の位置 | 新たに堰の湛水区域となる部分の面積が変更前の湛水面積の10パーセント未満であり、または1ヘクタール未満であること。 | |

ダムのコンクリートダムまたはフィルダムの別 | ||

対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |

減水区間の位置 | 新たに減水区間となる部分の長さが変更前の減水区間の長さの20パーセント未満であり、または100メートル未満であること。 | |

12 別表第1の5の項の(3)または(4)に該当する対象事業 | 発電所または発電設備の出力 | 発電所または発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |

対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |

原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力またはこれらを組み合わせたものの別 | ||

燃料の種類 | ||

冷却方式についての冷却塔、冷却池またはその他のものの別 | ||

年間燃料使用量 | 年間燃料使用量が10パーセント以上増加しないこと。 | |

ばい煙の時間排出量 | ばい煙の時間排出量が10パーセント以上増加しないこと。 | |

煙突の高さ | 煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。 | |

温排水の排出先の水面または水中の別 | ||

放水口の位置 | 放水口が100メートル以上移動しないこと。 | |

13 別表第1の5の項の(5)または(6)に該当する対象事業 | 発電所または発電設備の出力 | 発電所または発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |

対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |

冷却塔の高さ | 冷却塔の高さが10パーセント以上減少しないこと。 | |

蒸気井または還元井の位置 | 蒸気井または還元井が100メートル以上移動しないこと。 | |

14 別表第1の5の項の(7)または(8)に該当する対象事業 | 発電所または発電設備の出力 | 発電所または発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |

対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |

温排水の排出先の水面または水中の別 | ||

放水口の位置 | 放水口が100メートル以上移動しないこと。 | |

15 別表第1の5の項の(9)または(10)に該当する対象事業 | 発電所の出力 | 発電所の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |

対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |

発電設備の位置 | 発電設備が100メートル以上移動しないこと。 | |

16 別表第1の6の項の(1)または(2)に該当する対象事業 | 対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 |

1日当たりの処理能力 | 1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。 | |

ごみ焼却施設、廃棄物処理法施行令第7条第3号に規定する汚泥(PCB処理物であるものを除く。)の焼却施設、同条第5号に規定する廃油(廃PCB等を除く。)の焼却施設、同条第8号に規定する廃プラスチック類(PCB汚染物およびPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設、同条第12号に規定する廃PCB等、PCB汚染物もしくはPCB処理物の焼却施設または同条第13の2号に規定する産業廃棄物の焼却施設の別 | ||

17 別表第1の6の項の(3)または(4)に該当する対象事業 | 対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 |

1日当たりの処理能力 | 1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。 | |

18 別表第1の6の項の(5)または(6)に該当する対象事業 | 埋立処分場所の位置 | 新たに埋立処分場所となる部分の面積が変更前の埋立処分場所の面積の10パーセント未満であること。 |

廃棄物処理法施行令第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場または一般廃棄物もしくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別 | ||

19 別表第1の7の項に該当する対象事業 | 埋立干拓区域の位置 | 新たに埋立干拓区域となる部分の面積が変更前の埋立干拓区域の面積の10パーセント未満であること。 |

対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |

20 別表第1の8の項に該当する対象事業 | 施行区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。 |

土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用またはその他の利用目的ごとの土地の面積 | 土地の利用計画における工業の用に供する土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、または10ヘクタール以上増加しないこと。 | |

21 別表第1の9の項または11の項に該当する対象事業 | 造成に係る土地の位置 | 新たに造成に係る土地となる部分の面積が変更前の当該土地の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。 |

22 別表第1の10の項に該当する対象事業 | 造成に係る土地の位置 | 新たに造成に係る土地となる部分の面積が変更前の当該土地の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。 |

23 別表第1の12の項に該当する対象事業 | 造成に係る土地の位置 | 新たに造成に係る土地となる部分の面積が変更前の当該土地の面積の10パーセント未満であり、かつ、100ヘクタール未満であること。 |

24 別表第1の13の項の(1)または(2)に該当する対象事業 | 対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 |

燃料使用量 | 1時間当たりの燃料使用量が10パーセント以上増加しないこと。 | |

燃料の種類 | 固体燃料から液体燃料もしくは気体燃料への変更または液体燃料から気体燃料への変更であること。 | |

25 別表第1の13の項の(3)または(4)に該当する対象事業 | 対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 |

平均的な排出水の量 | 1日当たりの平均的な排出水の量が10パーセント以上増加しないこと。 | |

26 別表第1の14の項または15の項に該当する対象事業 | 施行区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。 |

27 別表第1の16の項に該当する対象事業 | 採取区域の位置 | 新たに採取区域となる部分の面積が変更前の採取区域の面積の10パーセント未満であること。 |

(追加〔平成25年規則49号〕)

(追加〔平成25年規則49号〕)

(追加〔平成25年規則49号〕)

(追加〔平成25年規則49号〕)

(一部改正〔平成25年規則49号〕)

(一部改正〔平成18年規則9号・25年49号〕)

(一部改正〔平成18年規則9号・25年49号〕)

(一部改正〔平成18年規則9号〕)

(一部改正〔平成18年規則9号〕)

(一部改正〔平成18年規則9号〕)

(一部改正〔平成18年規則9号〕)

(一部改正〔平成18年規則9号〕)

(一部改正〔平成18年規則9号・25年49号〕)

(一部改正〔平成18年規則9号〕)

(全部改正〔平成25年規則49号〕)