○福井県屋外広告物条例施行規則

昭和39年9月30日

福井県規則第54号

福井県屋外広告物条例施行規則を公布する。

福井県屋外広告物条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県屋外広告物条例(昭和39年福井県条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔昭和49年規則18号〕)

(禁止地域等に係る公共施設)

第2条 条例第2条第1項第15号に規定する規則で定める公共施設は、次に掲げるものとする。

(1) 博物館および美術館のうち国または地方公共団体が設置するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、知事が定める公共施設

2 知事は、前項第2号の規定により公共施設を定めたときは、その旨を公告するものとする。

(追加〔平成11年規則70号〕、一部改正〔平成18年規則39号・21年35号・28年24号〕)

(追加〔平成28年規則24号〕)

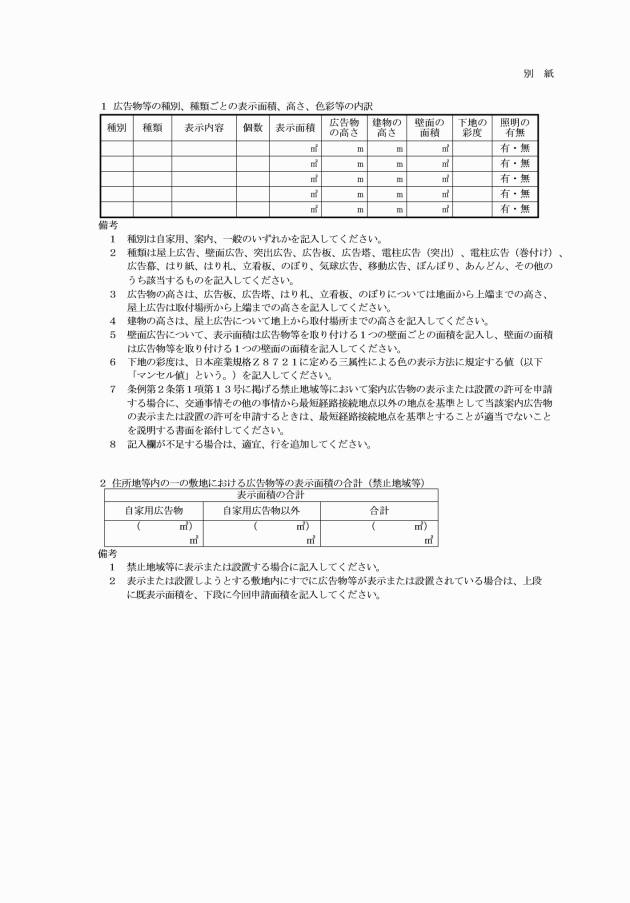

(1) はり紙またははり札については、次に掲げる書類

ア 表示しようとする地域または場所を表示した図面

イ 形状、寸法、面積、色彩および意匠を表示した図面ならびに表示の方法に関する仕様書

(2) はり紙またははり札以外の広告物等については、次に掲げる書類

ア 表示し、または設置しようとする場所およびその付近の状況を表示した図面

イ 形状、寸法、面積、色彩、意匠、材料、構造および表示または設置の方法に関する仕様書および図面

ウ 他の法令の規定による許可等を要するものについては、当該許可書等の写し

エ 第9条に規定する許可の基準に表示または設置の方法に関する寸法が規定されているものについては、その寸法を表示した図面

オ 禁止地域等において住所地等内の1の敷地(住所地等のうち、隣接して連続する一団の施設の敷地にあっては当該一団の施設の敷地、それ以外の敷地にあっては当該敷地をいう。以下同じ。)に表示し、または設置しようとするものについては、当該住所地等内の1の敷地に表示され、または設置されている他の広告物等の現況を確認できる天然色の写真

カ 許可地域等において住所地等内の1の敷地に表示し、または設置しようとするものについては、当該住所地等内の1の敷地に表示され、または設置されている他の広告板および広告塔ならびに建物の壁面に取り付ける方法(壁面に突き出して取り付ける方法を除き、壁面に塗料等を用いて直接表示する方法を含む。)により表示され、または設置されている広告物等の現況を確認できる天然色の写真

キ アからカまでに掲げるもののほか、条例第8条第3項第4号に掲げる広告物等(以下「案内広告物等」という。)については、次に掲げる書類

(ア) 条例第2条第1項第13号に掲げる地域において表示し、または設置しようとする案内広告物等については、次に掲げる事項を示した図面

a 条例第2条第1項第13号の規定により知事が定める道路の路線上の1の地点と事業所または営業所(以下「事業所等」という。)との間の経路(一方通行となっていることその他の事由により自動車が当該事業所等に向かって通行することができないものを除く。)の長さが最も短くなる場合の当該地点(以下「最短経路接続地点」という。)および当該経路

b 最短経路接続地点から当該案内広告物等までの距離

c 既に表示し、または設置している案内広告物等の状況

(イ) (ア)以外の案内広告物等(禁止地域等において表示し、または設置しようとするものに限る。)については、次に掲げる事項を示した図面

a 事業所等から当該案内広告物等までの距離

b 既に表示し、または設置している案内広告物等の状況

(一部改正〔昭和49年規則18号・平成11年70号・18年39号・21年35号・28年24号〕)

2 条例第5条第4項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広告物等の裏面、側面、脚部等の広告物を表示し、または掲出しない部分についても、塗装その他の装飾がなされたものであること。

(2) 容易に腐朽し、または破損しない材料を使用したものであること。

(3) 風雨、地震、衝撃等により容易に破損し、倒壊し、または落下するおそれのないものであること。

(追加〔平成11年規則70号〕、一部改正〔平成21年規則35号・28年24号〕)

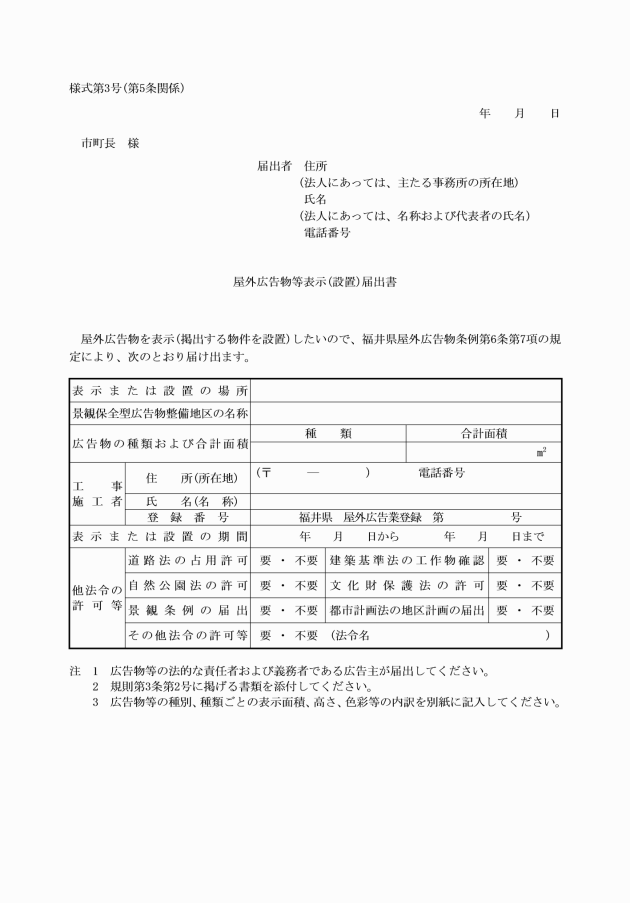

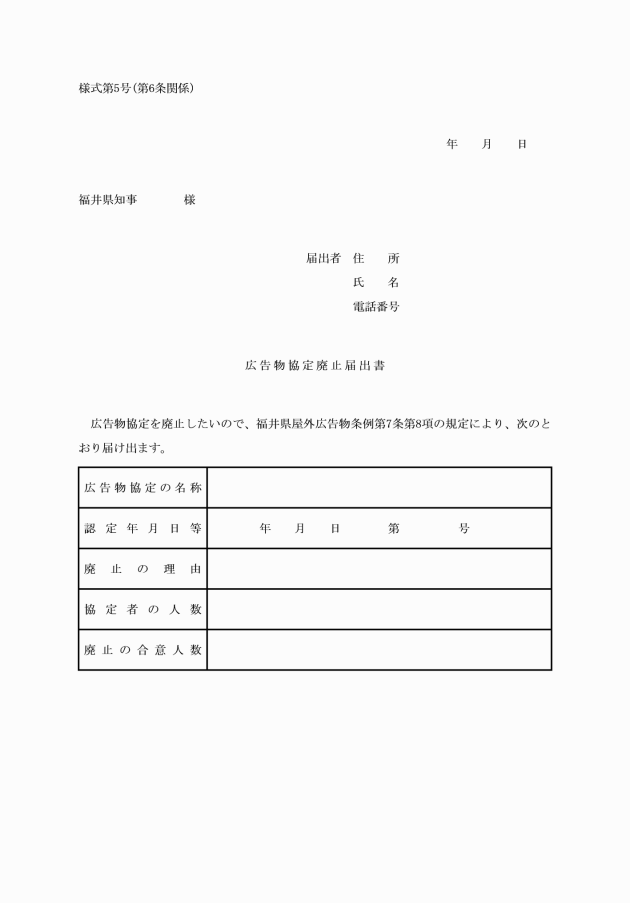

(景観保全型広告物整備地区における届出)

第5条 条例第6条第7項に規定する規則で定める広告物等は、次に掲げるものとする。

(1) 立看板

(2) のぼり

(3) 広告板

(4) 広告塔

(5) 電柱広告

(6) 広告幕

(7) 気球広告

(追加〔平成11年規則70号〕、一部改正〔平成16年規則83号・21年35号・28年24号〕)

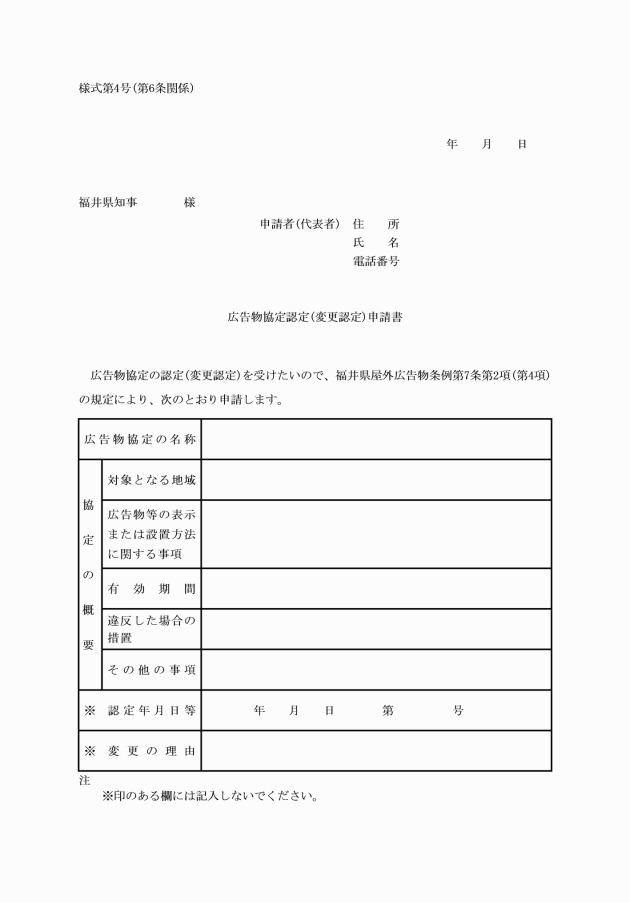

2 広告物協定の認定は、当該広告物協定が次の各号のいずれにも該当する場合についてするものとする。

(1) 町内会、商店街等の地域その他相当規模の一団の土地または道路、河川等の相当の区間に隣接する土地を広告物協定地区としていること。

(2) 当該広告物協定地区に適用される条例およびこの規則の規定による広告物等の表示または設置に関する規制を緩和するものでないこと。

(3) 当該広告物協定地区の景観の保全に寄与するものであること。

3 知事は、広告物協定の認定をしたときはその旨を、広告物協定の認定をしなかったときはその旨およびその理由を申請者に書面により通知するものとする。

(追加〔平成11年規則70号〕)

(適用除外に係る公共広告物等)

第7条 条例第8条第1項第2号に規定する規則で定める広告物等は、次に掲げるものとする。

(1) 災害その他の緊急時に表示し、または設置する広告物等

(2) 公共施設の管理または利用者の利便のため表示し、または設置する広告物等(県が所有し、または管理する施設に案内するため、県が表示し、または設置する広告物等を除く。)

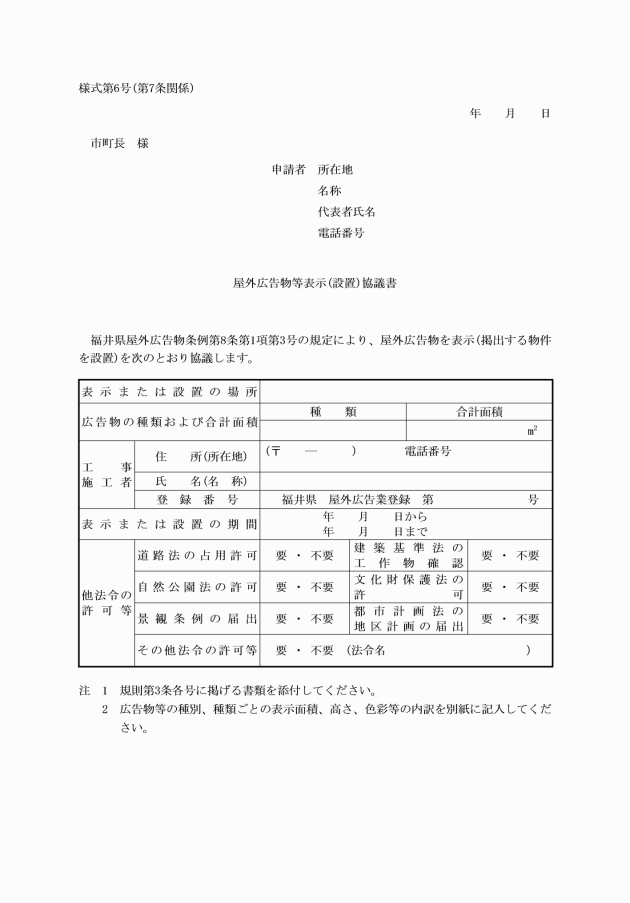

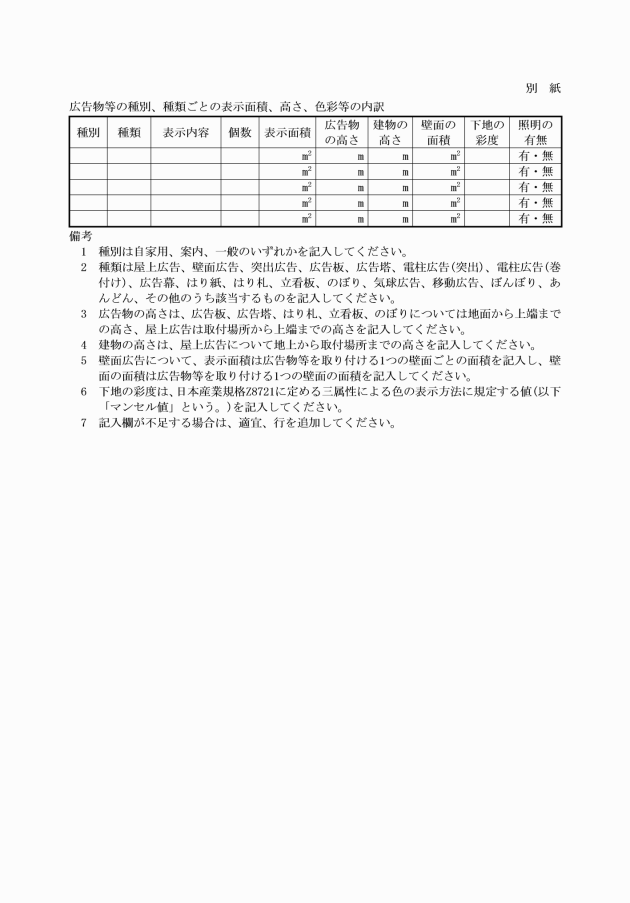

2 条例第8条第1項第3号の規定による協議は、屋外広告物等表示(設置)協議書(様式第6号)に第3条各号に掲げる書類を添えてするものとする。

(追加〔平成11年規則70号〕、一部改正〔平成21年規則35号・28年24号〕)

(適用除外に係る広告物等の基準)

第8条 条例第8条第2項第1号および第2号の規則で定める基準は、次の表のとおりとする。

2 条例第8条第2項第3号および第4項第3号の規則で定める基準は、特定の個人または法人その他の団体の氏名、名称、商号、店名もしくは商標または事業もしくは営業の内容を表示したものその他宣伝の用に供するものでないものとする。

3 条例第8条第2項第4号の規則で定める基準は、表示し、または設置する期間が1月を超えないものとする。

4 条例第8条第2項第6号の規則で定める基準は、次の表のとおりとする。

鉄道の車両 | 表示寸法 | 縦60センチメートル以下 横90センチメートル以下 |

表示箇所 | 2箇所以内 | |

自動車 | 表示寸法 | 縦42センチメートル以下 横60センチメートル以下 |

表示箇所 | 3箇所以内 |

5 条例第8条第3項第4号の規則で定める基準は、案内しようとする事業所等の名称および当該事業所等に案内する方向が表示されているものとする。

6 条例第8条第4項第1号および第2号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広告物を表示する場合に限るものとする。

(2) 表示面積は、1の物件につき、条例第3条第1項第2号および第9号に掲げる物件にあっては5平方メートル以内と、同項第10号に掲げる物件にあっては当該物件の表示面積の10分の1以内とする。

7 条例第8条第5項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 表示面積は、寄贈者名または寄贈年月日の表示に正対して当該表示を見た場合における当該施設または物件の外郭線で囲まれた平面の面積の20分の1以内とする。

(2) 表示箇所は、1の施設または物件につき1箇所とする。

(追加〔平成11年規則70号〕、一部改正〔平成15年規則10号・21年35号・28年24号〕)

(一部改正〔平成11年規則70号・21年35号・28年24号〕)

(許可等の通知)

第10条 知事は、条例の規定による許可または確認(以下「許可等」という。)をしたときはその旨を、当該許可等をしなかったときはその旨およびその理由を申請者に書面により通知するものとする。

(追加〔平成11年規則70号〕、一部改正〔平成18年規則39号〕)

(1) 鉄骨造り、石造りその他耐久性能を有する構造により築造された広告板、広告塔その他これらに類するもの 3年

(2) はり紙、はり札、立看板、広告幕、気球広告、ぼんぼり、あんどん、のぼりその他これらに類する広告物等 1月

(3) 前2号に掲げる広告物等以外の広告物等 1年

(追加〔平成11年規則70号〕、一部改正〔平成16年規則83号・21年35号〕)

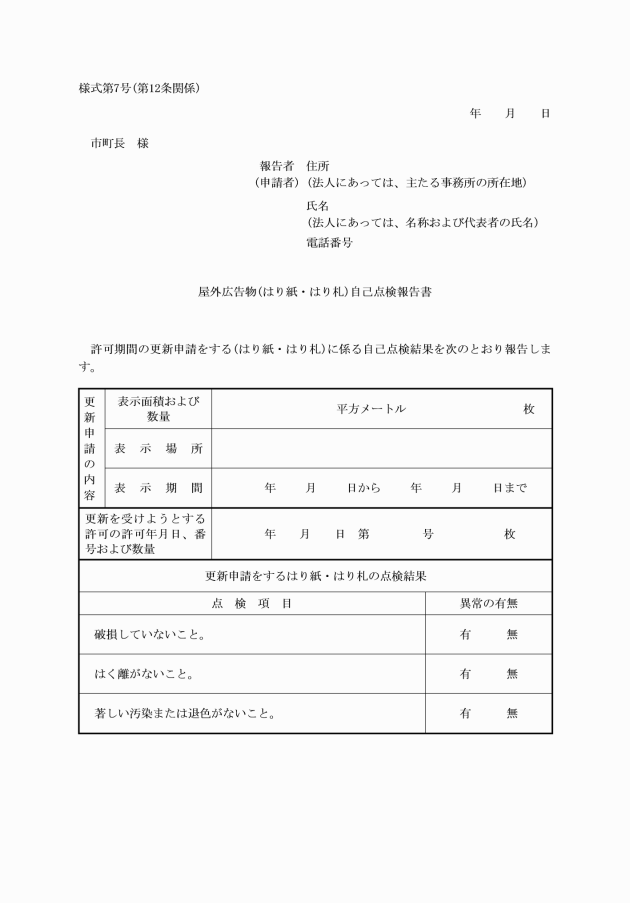

(1) はり紙またははり札については、次に掲げる書類のうちいずれかの書類

ア はり紙またははり札の現況を確認するために最も適当と認められるものを撮影した天然色の写真(申請日前7日以内に撮影したものに限る。)

イ 屋外広告物(はり紙・はり札)自己点検報告書(様式第7号)

(2) 前条第2号に掲げる広告物等(はり紙およびはり札を除く。以下この号において同じ。)については、次に掲げる書類

ア 広告物等の現況を撮影した天然色の写真(申請日前7日以内に撮影したものに限る。)

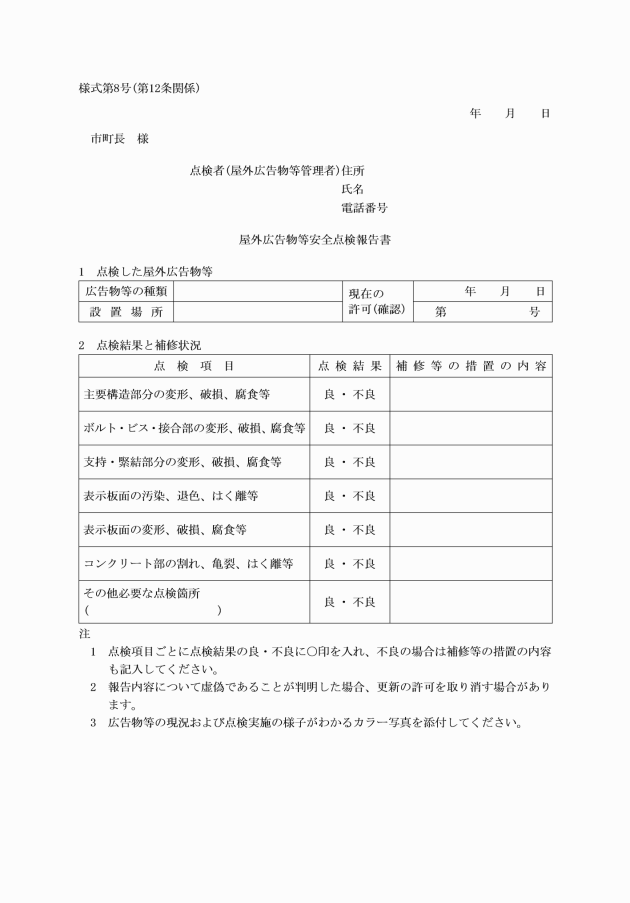

イ 屋外広告物等安全点検報告書(様式第8号)

(3) 前2号の広告物等以外の広告物等については、次に掲げる書類

ア 広告物等の現況を撮影した天然色の写真(申請日前1月以内に撮影したものに限る。)

イ 屋外広告物等安全点検報告書(様式第8号)

(一部改正〔昭和49年規則18号・平成11年70号・22年13号・28年24号〕)

(1) 汚染し、もしくは退色し、または塗料等がはく離した広告物等の補修でその色彩、意匠その他表示の方法を変更しないもの

(2) 破損し、もしくは老朽した広告物等または倒壊し、もしくは落下するおそれがある広告物等の補強でその形状、寸法、材料および構造を変更しないもの

(追加〔平成11年規則70号〕)

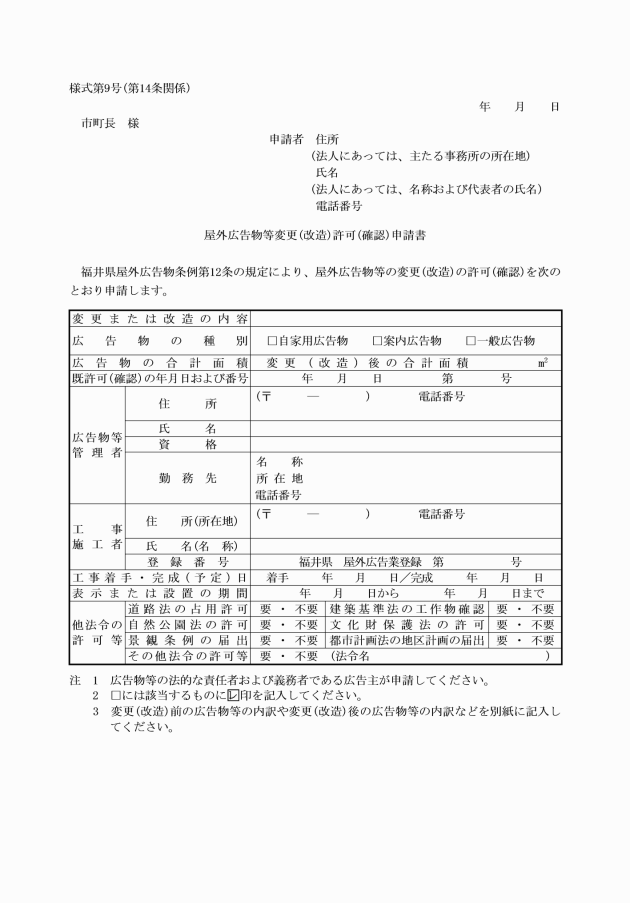

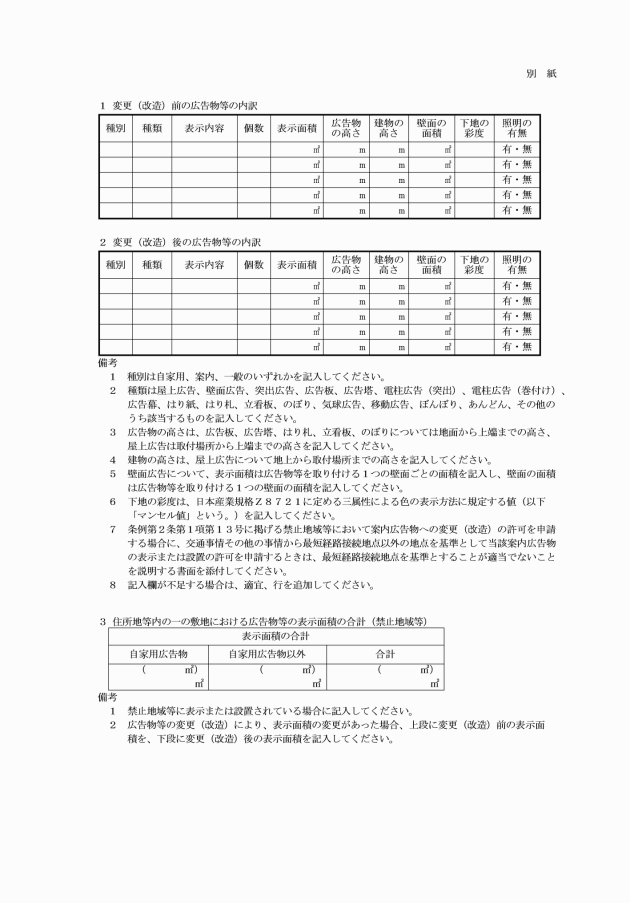

(2) 広告物等を改造しようとするときは、その工事の仕様書および改造後の構造図

(一部改正〔昭和49年規則18号・平成11年70号・18年39号・21年35号・28年24号〕)

(追加〔平成21年規則35号〕)

(追加〔平成28年規則24号〕)

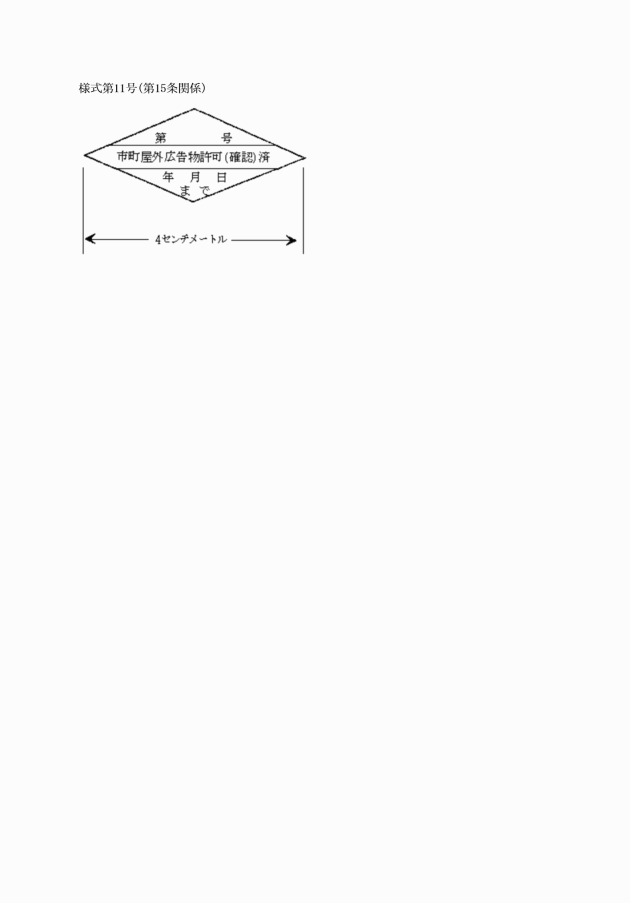

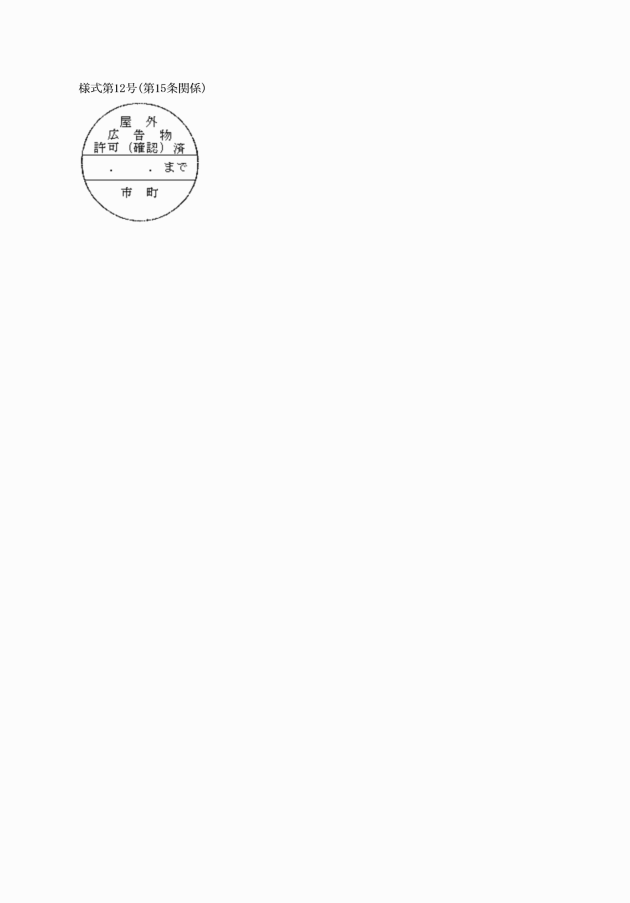

2 条例第14条の押印または打刻印は、許可等に係る広告物がはり紙であるときに受けるものとする。

(一部改正〔昭和49年規則18号・平成11年70号〕)

(広告物等管理者の設置)

第16条 条例第15条第1項ただし書の規則で定める広告物等は、はり紙、はり札、立看板、ぼんぼり、あんどんその他これらに類する広告物等とする。

2 条例第15条第2項の規則で定める広告物等は、許可等の期間が1年を超える広告物等とする。

3 条例第15条第2項の規則で定める資格を有する者は、条例第39条第1項各号のいずれかに該当する者とする。

(追加〔平成11年規則70号〕、一部改正〔平成16年規則83号・18年39号〕)

(1) 広告物等管理者が条例第39条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面

(2) 広告物等管理者が広告物等管理者として置かれることについて承諾したことを証する書面

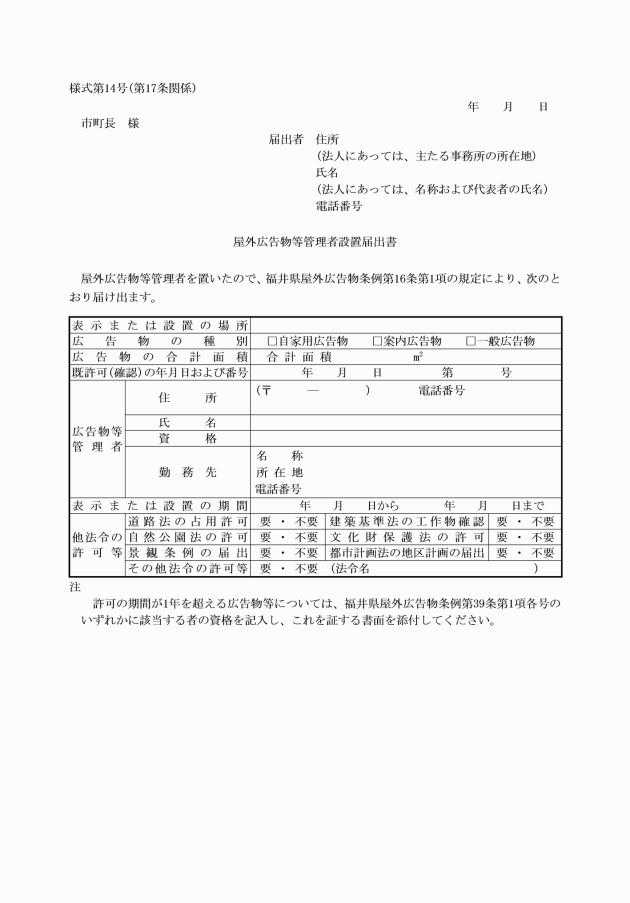

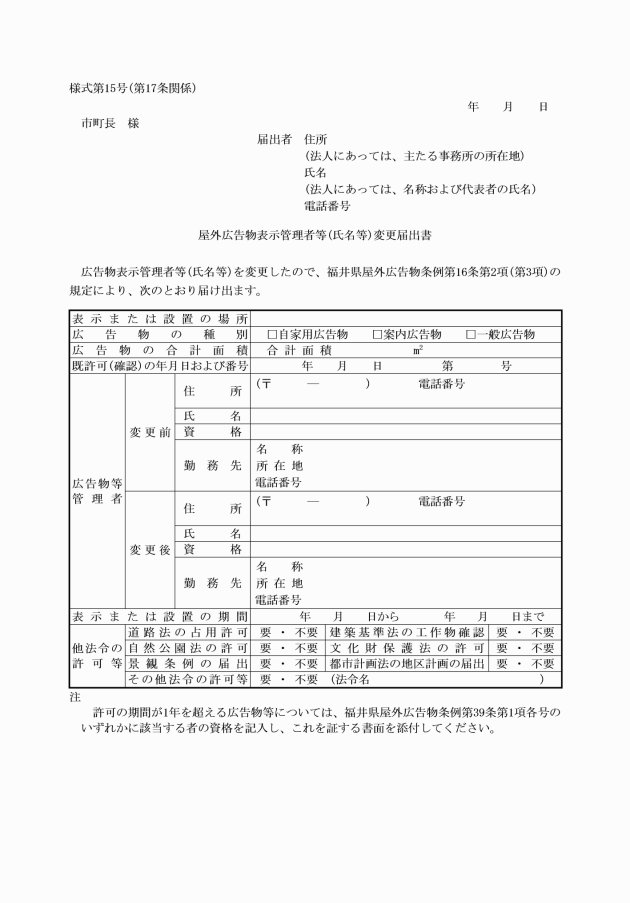

2 条例第16条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 広告物等の種類および数量

(2) 広告物等を表示し、または設置する地域または場所

(追加〔平成11年規則70号〕、一部改正〔平成18年規則39号・21年35号〕)

(一部改正〔昭和49年規則18号・平成11年70号〕)

(一部改正〔昭和49年規則18号・平成11年70号〕)

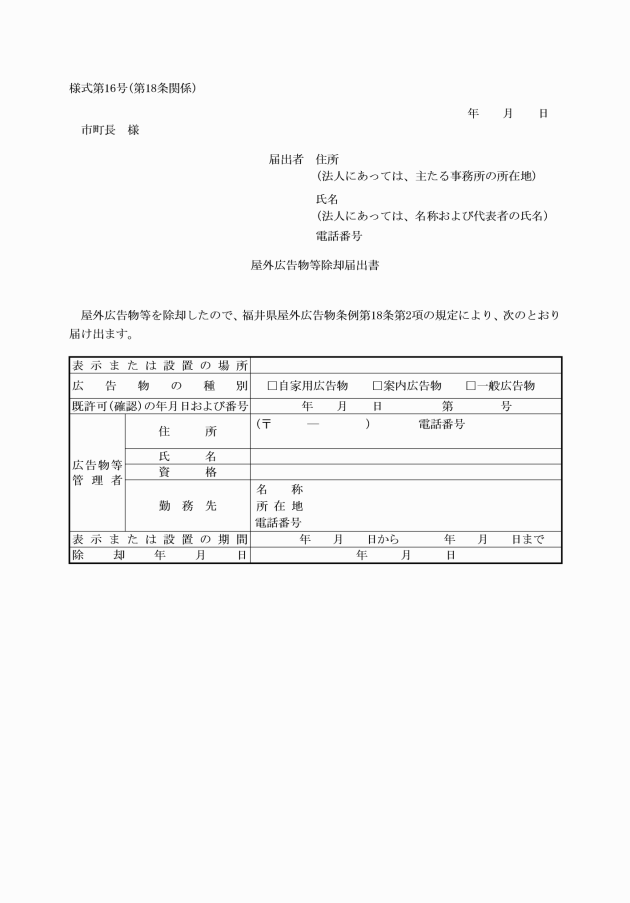

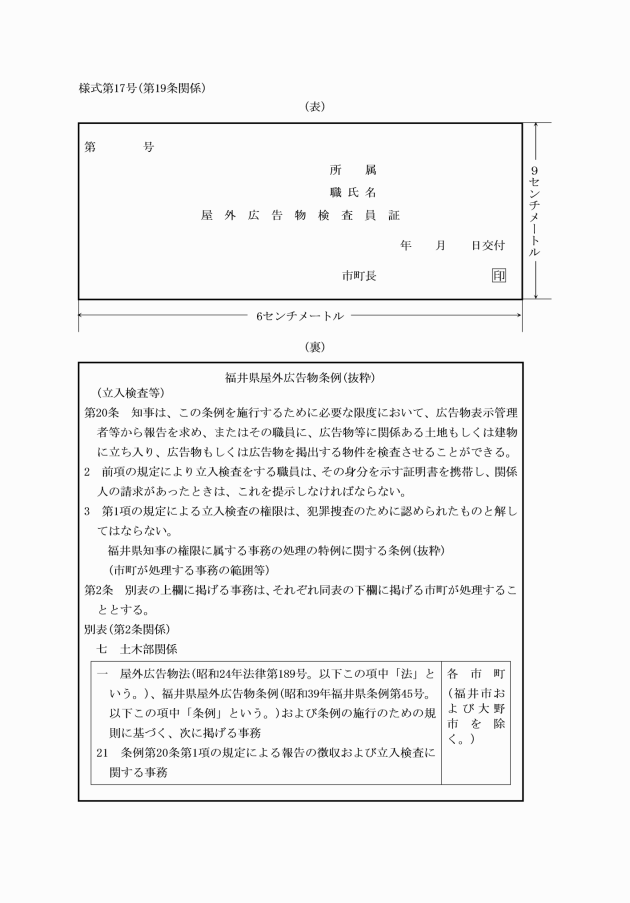

(広告物等を保管した場合の公示場所)

第20条 条例第22条第2項第1号の規則で定める場所は、広告物等を保管する者の掲示場その他の公衆の見やすい場所とする。

(追加〔平成16年規則83号〕、一部改正〔平成28年規則24号〕)

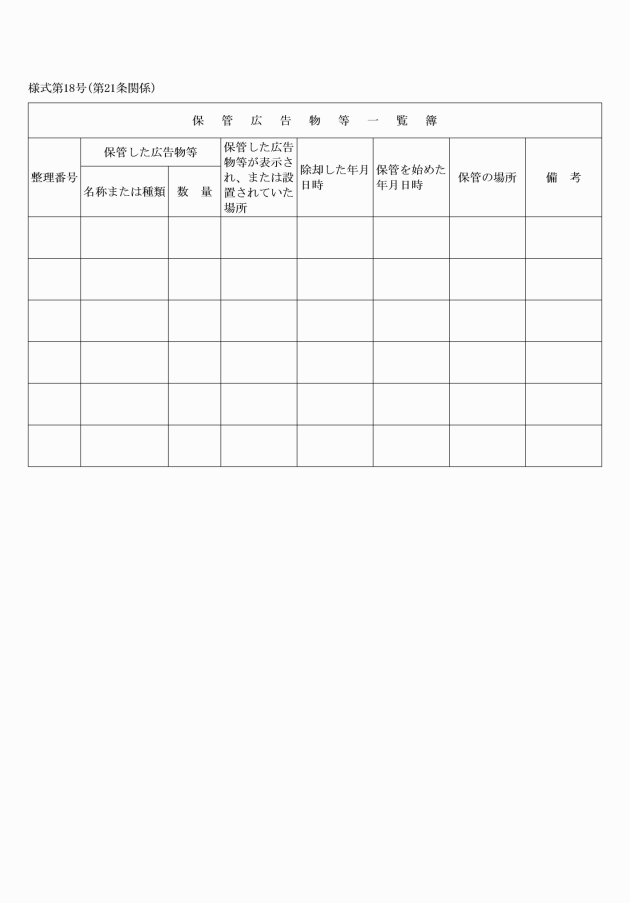

(保管広告物等一覧簿)

第21条 条例第22条第3項の帳簿は、保管広告物等一覧簿(様式第18号)とし、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第8条第2項および条例第22条第1項第3号の規定により公示した保管の場所に備え付けるものとする。

(追加〔平成16年規則83号〕)

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第22条 条例第24条第1項に規定する競争入札および随意契約の手続については、福井県財務規則(昭和39年福井県規則第11号)の規定の例による。

(追加〔平成16年規則83号〕)

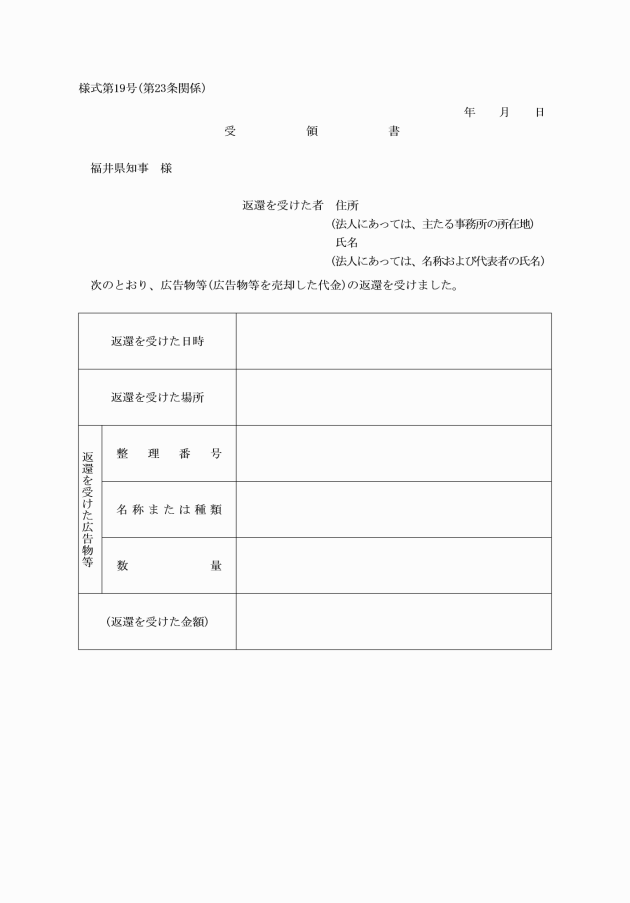

(保管した広告物等を返還する場合の手続)

第23条 知事は、屋外広告物法第8条第1項の規定により保管した広告物等(同条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名および住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書(様式第19号)と引換えに返還するものとする。

(追加〔平成16年規則83号〕)

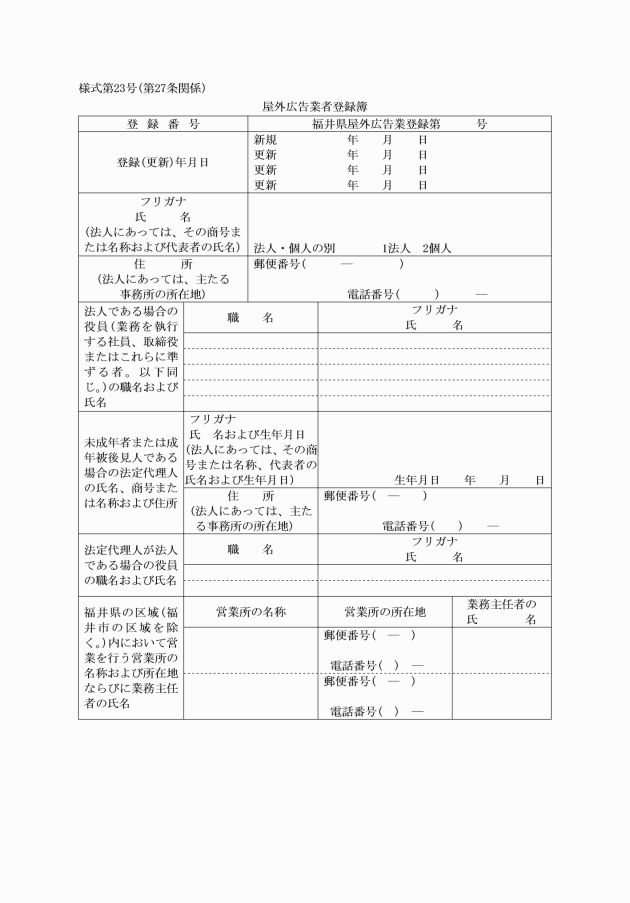

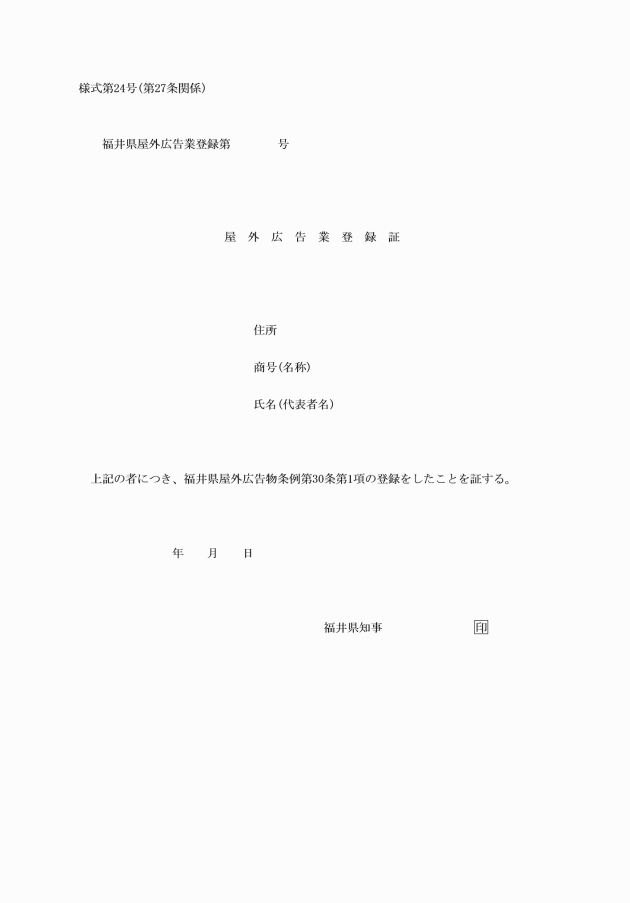

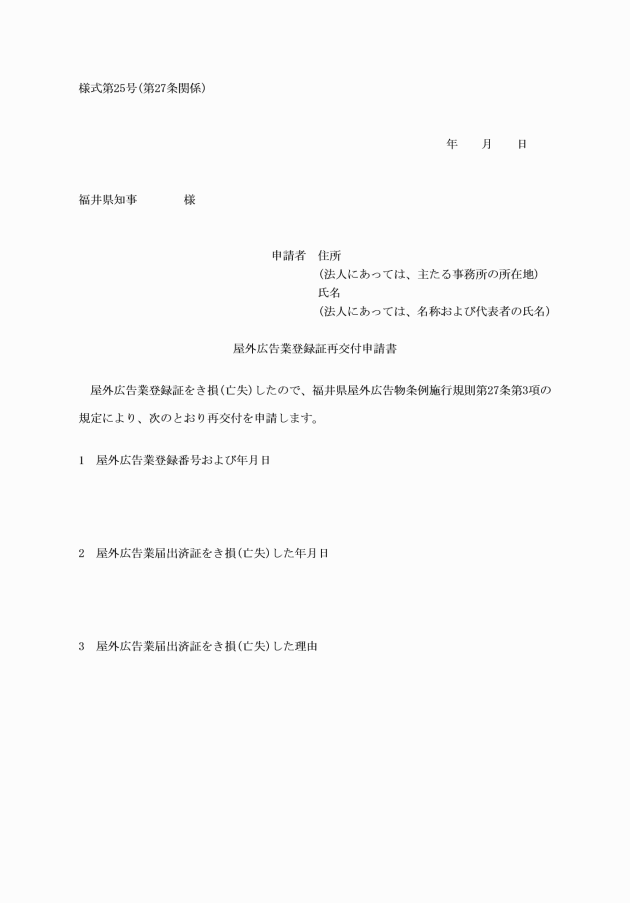

(登録の更新の申請)

第24条 屋外広告業者は、条例第30条第3項の登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の30日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。

(全部改正〔平成18年規則39号〕)

(全部改正〔平成18年規則39号〕)

(登録申請書の添付書類)

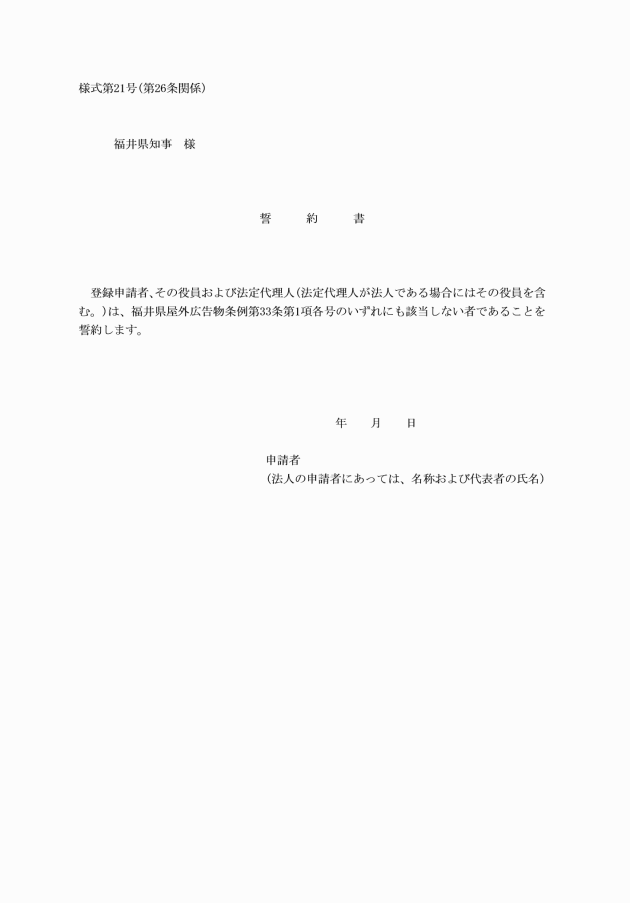

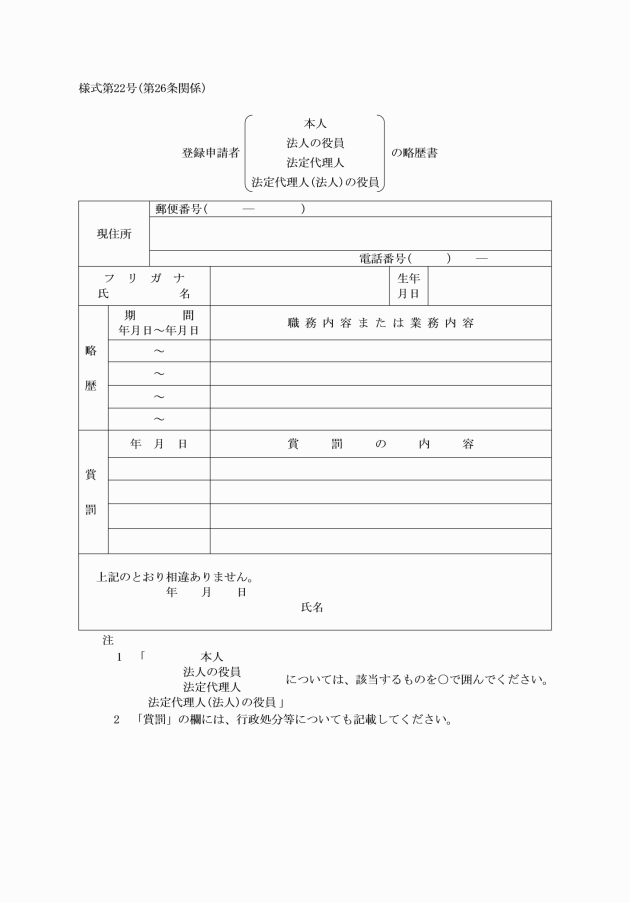

第26条 条例第31条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(2) 登録申請者(屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者または成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人)が法人である場合にあっては、法人の登記事項証明書

(3) 業務主任者の住民票の写しまたはこれに代わる書面

(4) 業務主任者が条例第39条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面

4 第1項の規定にかかわらず、知事が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の15第1項の規定により登録申請者もしくはその役員もしくは法定代理人または業務主任者に係る本人確認情報(同法第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、住民票の写しまたはこれに代わる書面の添付を要しない。

(追加〔平成18年規則39号〕、一部改正〔平成25年規則31号・27年53号〕)

(追加〔平成18年規則39号〕、一部改正〔平成24年規則16号〕)

(1) 条例第31条第1項第1号に掲げる事項の変更 変更の届出をしようとする者が個人である場合にあってはその者の住民票の写しまたはこれに代わる書面、法人である場合にあっては法人の登記事項証明書、条例第31条第2項の書面および第26条第1項第1号に掲げる書類(役員の氏名を変更する場合であって新たに役員となった者に係るものに限る。)

(2) 条例第31条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

(3) 条例第31条第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書(法定代理人が法人である場合に限る。)、条例第31条第2項の書面および第26条第1項第1号に掲げる書類(新たに法定代理人となった者(法定代理人が法人である場合にあっては、新たに役員となった者)に係るものに限る。)

(4) 条例第31条第1項第4号に掲げる事項の変更 第26条第1項第3号および第4号に掲げる書類

3 前項の規定にかかわらず、知事が住民基本台帳法第30条の15第1項の規定により変更の届出をしようとする者もしくはその役員もしくは法定代理人または業務主任者に係る本人確認情報を利用することができる場合は、住民票の写しまたはこれに代わる書面の添付を要しない。

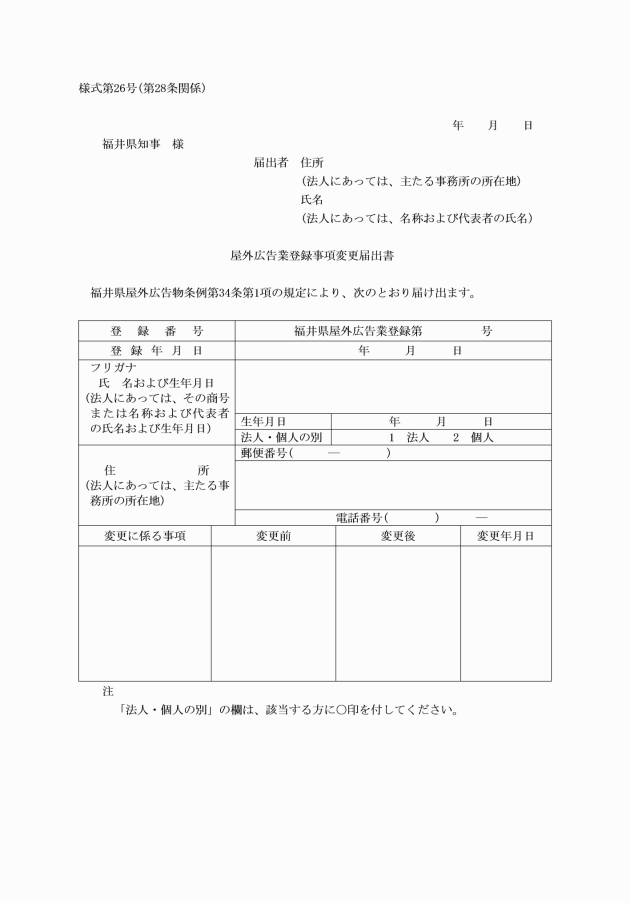

(追加〔平成18年規則39号〕、一部改正〔平成24年規則16号・25年31号・27年53号〕)

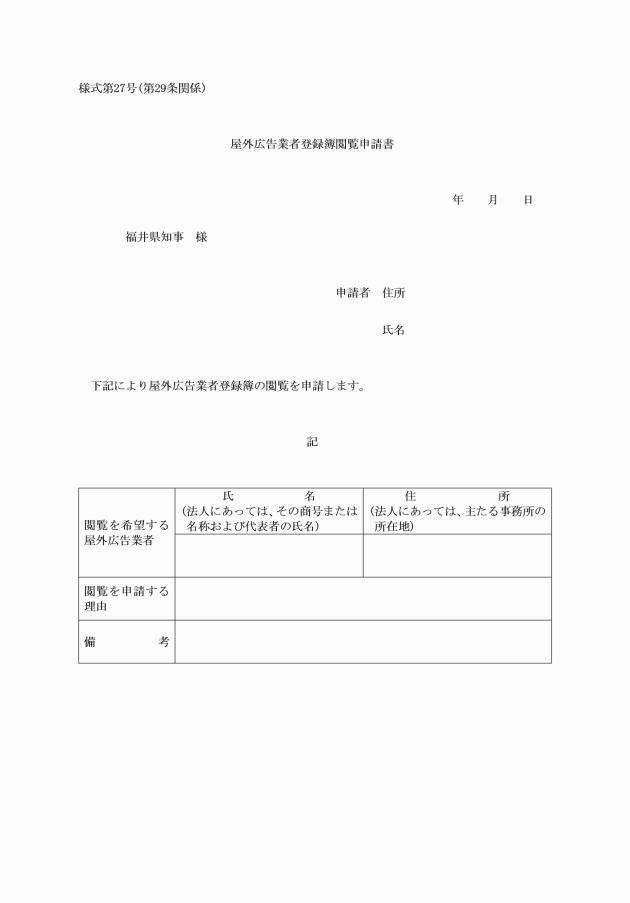

(登録簿の閲覧)

第29条 条例第35条の規定により登録簿を一般の閲覧に供する場所(以下「閲覧の場所」という。)は、土木部都市計画課内とする。

2 登録簿の閲覧時間は、福井県の執務時間を定める規則(平成元年福井県規則第44号)に規定する県の執務時間中とする。

3 登録簿を閲覧しようとする者は、屋外広告業者登録簿閲覧申請書(様式第27号)により知事に申請し、その承認を受けなければならない。

4 登録簿を閲覧する者は、閲覧の場所以外の場所でこれを閲覧してはならない。

5 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、登録簿の閲覧を停止し、または禁止することができる。

(1) 前項の規定に違反した者

(2) 登録簿を汚損し、もしくは破損した者またはそのおそれのある者

(3) 登録簿の閲覧に際して、他人に迷惑を及ぼした者またはそのおそれのある者

(追加〔平成18年規則39号〕)

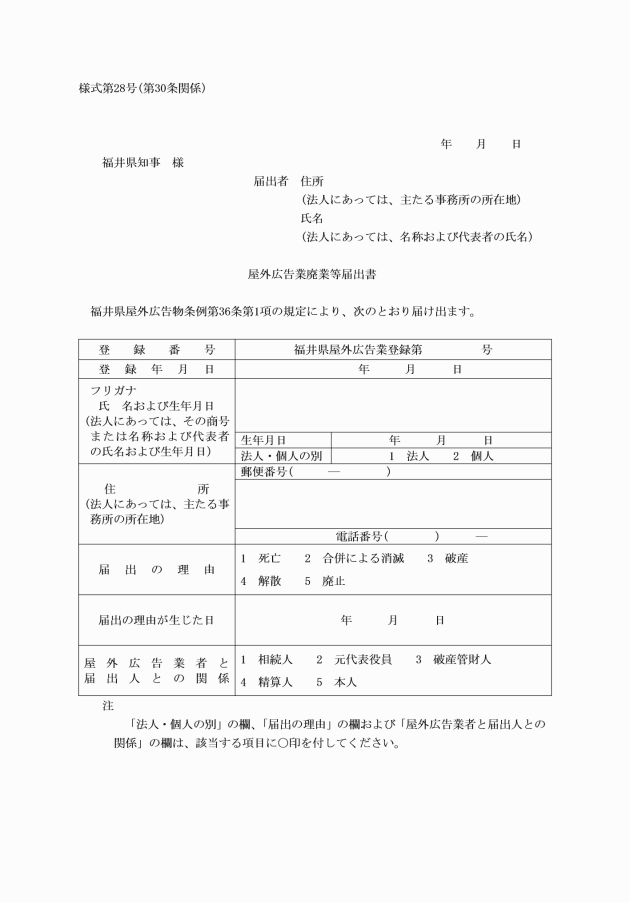

(追加〔平成18年規則39号〕)

講習課程 | 講習内容 | 講習時間 |

屋外広告物等関係法令 | 屋外広告物法、福井県屋外広告物条例、福井県屋外広告物条例施行規則、都市計画法、建築基準法、道路法等についての一般的知識 | 4時間以上 |

屋外広告物の表示方法 | 屋外広告物の色彩、意匠および形状と都市における良好な景観および風致との調和のあり方についての一般的知識 | 2時間以上 |

屋外広告物を掲出する物件の設置方法 | 屋外広告物を掲出する物件の材料、構造、設置の方法等についての一般的知識 | 5時間以上 |

2 知事は、講習会を開催するに当たっては、その期日、場所その他講習会の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示するものとする。

(追加〔昭和49年規則18号〕、一部改正〔昭和60年規則43号・平成11年70号・16年83号・18年39号〕)

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号から第3号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第28条第2項に規定する職業訓練指導員免許(免許職種が帆布製品科であるものに限る。)を有する者または同法第22条(第26条の2において準用する場合を含む。)の修了証書(訓練科が帆布製品製造科であるものに限る。)の交付を受けた者

(追加〔平成11年規則70号〕、一部改正〔平成16年規則83号・18年39号〕)

(修了証書の交付)

第33条 知事は、講習会の課程を修了した者に対し、修了証書(様式第30号)を交付するものとする。

(追加〔昭和49年規則18号〕、一部改正〔平成11年規則70号・16年83号・18年39号〕)

(業務主任者となる資格を有する者)

第34条 条例第39条第1項第4号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 職業能力開発促進法第28条第2項に規定する職業訓練指導員免許(免許職種が広告美術科であるものに限る。)を有する者

(2) 職業能力開発促進法第44条第1項の技能検定(検定職種が広告美術仕上げであるものに限る。)に合格した者

(3) 職業能力開発促進法第22条(第26条の2において準用する場合を含む。)の修了証書(訓練科が広告美術科であるものに限る。)の交付を受けた者

(追加〔昭和49年規則18号〕、一部改正〔昭和60年規則43号・平成11年70号・15年10号・16年83号・18年39号〕)

(業務主任者となる資格を有する者の認定)

第35条 条例第39条第1項第5号の規定による認定を受けようとする者は、認定申請書(様式第31号)に履歴書を添えて、知事に申請しなければならない。

(1) 屋外広告業の営業所において、広告物等の表示または設置に関する責任者としての経験を5年以上有すること。

(2) 過去5年間において、屋外広告物等関係法令に違反していないこと。

(追加〔平成11年規則70号〕、一部改正〔平成16年規則83号・18年39号〕)

(標識の掲示)

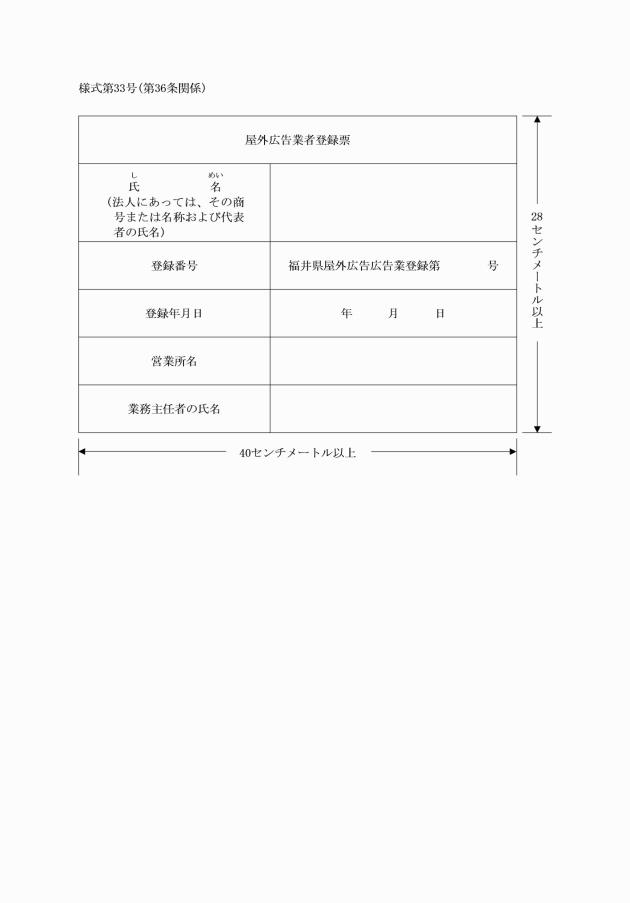

第36条 条例第40条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法人である場合にあっては、その代表者の氏名

(2) 登録年月日

(3) 営業所の名称

(4) 業務主任者の氏名

(追加〔平成18年規則39号〕)

(帳簿の記載事項等)

第37条 条例第41条第1項の規定により屋外広告業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 注文者の氏名または名称および住所

(2) 広告物等の表示または設置の場所

(3) 表示または設置した広告物等の名称または種類および数量

(4) 当該表示または設置の年月日

(5) 請負金額

2 前項の帳簿は、広告物等の表示または設置の契約ごとに記載しなければならない。

(追加〔平成18年規則39号〕)

(公示の方法)

第38条 条例第43条第3項の規定による公示は、福井県報に登載して行うものとする。

(追加〔平成18年規則39号〕)

附則

1 この規則は、昭和39年10月1日から施行する。

2 福井県屋外広告物条例施行規則(昭和25年福井県規則第17号)は、廃止する。

附則(昭和40年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和42年規則第40号)

この規則は、昭和42年10月1日から施行する。

附則(昭和48年規則第19号)抄

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和49年規則第18号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第17条の次に7条を加える改正規定(第18条および第19条に係る部分に限る。)はこの規則の施行の日から起算して90日を経過した日から施行する。

附則(昭和59年規則第9号)抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和60年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年規則第70号)

1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の福井県屋外広告物条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第8条の基準に基づき許可を受けている広告物等で、改正後の福井県屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第9条の許可の基準に該当しなくなるものについては、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該広告物等の変更または改造をしようとする場合には、この限りではない。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により、許可の申請をしている者に対する許可の基準については、改正後の規則第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成12年規則第79号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年12月17日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 改正前の福井県屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成18年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の福井県屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成21年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた許可の申請であって、この規則の施行の際許可をするかどうかの処分がされていないものについての許可の基準については、改正後の第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の第7条第1項第2号に掲げる広告物等に該当するもので、改正後の第7条第1項第2号に掲げる広告物等に該当しなくなるものについては、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に改正前の第9条の許可の基準に適合して許可を受けている広告物等で、改正後の第9条の許可の基準に適合しなくなるもの(以下この項および次項において「不適合広告物等」という。)についての許可の基準については、この規則の施行の日から6年間(第11条第2号に該当する不適合広告物等にあっては、当該不適合広告物等の許可の期間が満了するまでの間)は、改正後の第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該不適合広告物等の変更または改造(第13条に規定する軽微な変更または改造を除く。次項において同じ。)をしようとする場合には、この限りでない。

5 前項の規定にかかわらず、建物に表示され、または設置された不適合広告物等であって、当該不適合広告物等の除却、変更または改造に伴い、当該建物の構造を変更しなければならないものの許可の基準については、改正後の第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該不適合広告物等の変更または改造をしようとする場合には、この限りでない。

6 福井県屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成21年福井県条例第32号)附則第3項の規則で定める軽微な変更または改造は、第13条各号のいずれかに該当するものとする。

附則(平成22年規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 改正前の福井県屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成25年規則第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第53号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた許可の申請であって、この規則の施行の際許可をするかどうかの処分がされていないものについての許可の基準については、改正後の第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の第9条の許可の基準に適合して許可を受けている広告物等で、改正後の第9条の許可の基準に適合しなくなるもの(以下「不適合広告物等」という。)についての許可の基準については、この規則の施行の日から6年間(第11条第2号に該当する不適合広告物等にあっては、当該不適合広告物等の許可の期間が満了するまでの間)は、改正後の第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該不適合広告物等の変更または改造(第13条に規定する軽微な変更または改造(広告板および広告塔にあっては、広告物等の形状、寸法、材料および構造を変更しないもの)を除く。以下附則第6項までにおいて同じ。)をしようとする場合には、この限りでない。

4 前項本文の規定にかかわらず、不適合広告物等のうち、別表第1の2の表許可地域の項に掲げる地域に表示され、または設置されている広告物等の許可の基準については、改正後の第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、別表第2第3号(5)または別表第4第3号(2)オおよびカの許可の基準に適合しなくなるものについての許可の基準については、この限りでない。

5 附則第3項本文の規定にかかわらず、不適合広告物等のうち、別表第2第2号(1)ウおよびエの許可の基準に適合しなくなるものについての許可の基準については、改正後の第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 附則第3項の規定にかかわらず、不適合広告物等のうち、別表第1の1の表第2種禁止地域および第3種禁止地域の項に掲げる地域に表示され、または設置されている自家用広告物等で、別表第3第3号(1)エの基準に適合しなくなるものについての許可の基準については、改正後の第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該不適合広告物等の変更または改造をしようとする場合には、住所地等内の1の敷地における広告物等の変更または改造後の表示面積(他人が表示し、または設置するものの表示面積を含む。)の合計が、現に表示されている面積を超えないものでなければならない。

7 附則第3項の規定にかかわらず、建物に表示され、または設置されている不適合広告物等であって、当該不適合広告物等の除去、変更または改造に伴い、当該建物の構造を変更しなければならないものの許可の基準については、改正後の第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該不適合広告物等の変更または改造(第13条に規定する軽微な変更または改造を除く。)をしようとする場合は、この限りでない。

8 福井県屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成28年福井県条例第16号)附則第3項の規則で定める軽微な変更または改造は、広告物等の形状、寸法、材料および構造を変更しないものとする。

附則(平成30年3月27日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月19日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年6月28日規則第7号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和4年3月22日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和7年3月31日規則第35号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第2条の2関係)

(全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔平成30年規則10号〕)

1 禁止地域等

種別 | 地域または場所 |

第1種禁止地域 | 1 条例第2条第1項第1号に掲げる地域のうち、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区および伝統的建造物群保存地区 2 条例第2条第1項第2号から第4号までに掲げる地域 3 条例第2条第1項第5号に掲げる地域 4 条例第2条第1項第6号から第11号までに掲げる地域 5 条例第2条第1項第12号から第14号までの規定により知事が第1種禁止地域として定める地域 6 条例第2条第1項第15号に掲げる地域 7 条例第2条第1項第16号の規定により知事が第1種禁止地域として定める地域 8 条例第2条第1項第17号に掲げる地域 9 条例第2条第1項第18号の規定により知事が第1種禁止地域として定める地域 |

第2種禁止地域 | 1 条例第2条第1項第4号の2に掲げる地域 2 条例第2条第1項第5号の2に掲げる地域 3 条例第2条第1項第12号から第14号まで、第16号および第18号の規定により知事が第2種禁止地域として定める地域 |

第3種禁止地域 | 1 条例第2条第1項第1号に掲げる地域のうち、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域および田園住居地域 2 条例第2条第1項第11号の2および第15号の2に掲げる地域 3 条例第2条第1項第12号から第14号まで、第16号および第18号の規定により知事が第3種禁止地域として定める地域 |

備考

1 第1種禁止地域と他の禁止地域が重複する場合においては、その重複する部分については第1種禁止地域とする。ただし、三方五湖(文化財保護法第109条第1項の規定により指定された名勝をいう。)の地域において、第1種禁止地域と第2種禁止地域が重複する場合においては、その重複する部分については第2種禁止地域とする。

2 第2種禁止地域と第3種禁止地域が重複する場合においては、その重複する部分については第2種禁止地域とする。

2 許可地域等

種別 | 地域または場所 |

特定制限地域 | 知事が定める地域または場所 |

許可地域 | 禁止地域等および特定制限地域を除く県内全域 |

別表第2(第9条関係)

(全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔平成31年規則7号・令和元年7号〕)

一般屋外広告物等許可基準

1 区分

広告物等の区分は、次のとおりとする。

区分 | 説明 |

はり紙 | 紙製のもので建物その他の工作物等(以下「工作物等」という。)にはり付けられたものおよびこれに類するもの |

はり札 | ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに表示し、またはこれらに紙等をはり付け、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられたものおよびこれらに類するもの |

立看板 | 工作物等に立て掛けられたものまたは自立しているもので容易に移動できるものおよびこれらに類するもの |

のぼり | 容易に移動させることができる状態で立てられ、または容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)およびこれに類するもの |

広告板 | 土地に設置され、または工作物等に容易に取り外すことができない状態で取り付けられたもので、その構造が平面的なもの(工作物等に塗料等を用いて直接表示されるものを含む。)およびこれらに類するもの |

広告塔 | 土地に設置され、または工作物等に容易に取り外すことができない状態で取り付けられたもので、その構造が角柱または円柱等の立体的なもの(工作物等に塗料等を用いて直接表示されるものを含む。)およびこれらに類するもの |

電柱広告 | 電柱、街灯柱その他これらに類するもの(以下「電柱等」という。)に取り付けられ、もしくは巻き付けられ、または塗料等を用いて直接表示されたものおよびこれらに類するもの |

広告幕 | 工作物等を利用して取り付けられた幕に表示されたものおよびこれに類するもの(のぼりを除く。) |

気球広告 | 気球を利用して、空中に表示されたものおよびこれに類するもの |

移動広告 | 鉄道の車両、自動車その他移動する物体に表示されまたは取り付けられたものおよびこれらに類するもの |

あんどんまたはぼんぼり | あんどん、ぼんぼりの形状をしたもので、一時的かつ簡易なものおよびこれらに類するもの |

備考 この表により区分することが困難な広告物等については、これを同表のうち最も類似した区分の広告物等とみなしてこの規則の規定を適用する。

2 通則

(1) 広告物等は、良好な景観を形成し、または風致を維持するため、次の各号に適合するものでなければならない。

ア 広告物等の位置、形状、大きさ、材料、色彩、意匠等が周囲の景観と調和するものであること。

イ 広告物等の裏面、側面、脚部等の広告物を表示し、または掲出しない部分についても、塗装その他の装飾がなされたものであること。

ウ 下地に彩度の高い色(日本産業規格Z8721に定める3属性による色の表示方法に規定する彩度が12以上の色)を使用しないこと。

エ ウの規定にかかわらず、広告物等を表示し、または設置しようとする場所が景観計画区域(景観法(平成16年法律第110号)第8条第2項第1号に規定する区域をいう。)に含まれる場合であって、景観法第8条第1項の景観計画に広告物等の設置に関する行為の制限に関する事項が定められているときは、使用する色の表示方法が当該景観計画に適合すること。

オ 広告物等に使用する色の数は、できる限り少なくすること。

カ 蛍光、発光または反射を伴う塗料または材料を使用しないこと。

(2) 広告物等は、公衆に対する危害を防止するため、次の各号に適合するものでなければならない。

ア 容易に腐朽し、または破損しない材料を使用したものであること。

イ 風雨、地震、衝撃等により容易に破損し、倒壊し、または落下するおそれのないものであること。

3 細則

広告物等の大きさおよび表示または設置の方法は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる広告物等の区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合すること。

区分 | 特定制限地域の基準 | 許可地域の基準 | |

はり札、立看板およびのぼり(以下「はり札等」という。) | 1 表示面の縦の長さは2メートル以下、横の長さは1メートル以下であること。 2 下端から上端までの高さは、3メートル以下であること。 3 1のはり札等と他のはり札等との距離は、これらのはり札等のうちいずれか高い方の高さに相当する距離の2倍以上であること。 | ||

広告板および広告塔 | 1 表示面積は、20平方メートル以内であること。 2 下端から上端までの高さは、8メートル以下であること。 3 他人の住所地等内の1の敷地に表示し、または設置するものについては、当該住所地等内の1の敷地における広告板および広告塔(建物を利用して表示し、または設置するものを除く。)の表示面積(他人が表示し、または設置するものの表示面積を含む。)の合計が20平方メートル以内であること。 | 1 表示面積は、30平方メートル以内であること。 2 下端から上端までの高さは、10メートル以下であること。 3 他人の住所地等内の1の敷地に表示し、または設置するものについては、当該住所地等内の1の敷地における広告板および広告塔(建物を利用して表示し、または設置するものを除く。)の表示面積(他人が表示し、または設置するものの表示面積を含む。)の合計が30平方メートル以内であること。 | |

電柱広告 | 電柱等から突き出して取り付けられるもの | 1 表示面の縦の長さは1.2メートル以下、横の長さは0.6メートル以下であること。 2 取り付ける数量は、電柱等1本につき1個であること。 3 下地の色として赤色、黒色または黄色を使用するものでないこと。 | |

電柱等に巻き付けられ、または直接表示されるもの | 1 表示面の横の長さは、1メートル以下であること。 2 地面から下端までの高さは、1メートル以上であること。 3 巻き付け、または直接表示する数量または箇所数は、電柱等1本につき1個または1箇所であること。 4 下地の色として赤色、黒色または黄色を使用するものでないこと。 | ||

広告幕 | 1 表示面積は、30平方メートル以内であること。 2 道路の上空を横断するものにあっては、縦の長さが1メートル以下であること。 | ||

備考 電柱広告については、電柱等から突き出して取り付けられるものおよび電柱等に巻き付けられ、または直接表示されるものが同一の電柱等に設置され、または直接表示されることを妨げない。

(2) (1)に定める基準にかかわらず、次に掲げる表示または設置の方法により、建物を利用して表示し、または設置するものについては、それぞれ次に定める基準に適合すること。

表示または設置の方法 | 特定制限地域の基準 | 許可地域の基準 |

建物の屋上に容易に取り外すことができない状態で取り付ける方法 | 1 取付場所から上端までの高さは、地面から当該取付場所までの高さの2分の1以下で、かつ、5メートル以下であること。 2 取り付けられる屋上の端から突出しないこと。 3 主たる面について縦の長さを横の長さで除した数値が1以下であること。 4 西山公園の視点場(知事が定める場所に限る。以下同じ。)から展望することができるもの(知事が定める地域内において展望することができるものに限る。以下同じ。)は、表示または設置をしないこと。 | 1 取付場所から上端までの高さは、地面から当該取付場所までの高さの3分の2以下で、かつ、10メートル以下であること。 2 取り付けられる屋上の端から突出しないこと。 3 主たる面について縦の長さを横の長さで除した数値が1以下であること。 |

建物の壁面に容易に取り外すことができない状態で、壁面から突き出して取り付ける方法 | 1 取り付ける数量は、1つの壁面につき3個以下であること。 2 道路の敷地への突出しは、1メートル以下であること。 3 取り付けられる壁面の上端から突出しないこと。 | |

建物の壁面に取り付ける方法(壁面から突き出して取り付ける方法を除き、壁面に塗料等を用いて直接表示する方法を含む。) | 1 1つの壁面におけるこの方法により取り付けられる広告物等の表示面積(他人が取り付けるものの表示面積を含む。)の合計は、次のとおりであること。 (1) 当該壁面の面積が100平方メートル以内のときは、当該壁面の面積の2分の1以内で、かつ、20平方メートル以内であること。 (2) 当該壁面の面積が100平方メートルを超えるときは、当該壁面の面積の5分の1以内であること。 2 取り付けられる壁面の端から突出しないこと。 3 取り付けられる壁面の窓その他の開口部を閉鎖しないこと。 4 西山公園の視点場から展望することができるものは、建物の屋上部分となる階段室、昇降機塔、物見塔その他これらに類するもの(以下「塔屋等」という。)の壁面に表示または設置をしないこと。 | 1 1つの壁面におけるこの方法により取り付けられる広告物等の表示面積(他人が取り付けるものの表示面積を含む。)の合計は、次のとおりであること。 (1) 当該壁面の面積が100平方メートル以内のときは、当該壁面の面積の2分の1以内で、かつ、20平方メートル以内であること。 (2) 当該壁面の面積が100平方メートルを超えるときは、当該壁面の面積の5分の1以内であること。 2 取り付けられる壁面の端から突出しないこと。 3 取り付けられる壁面の窓その他の開口部を閉鎖しないこと。 |

(3) (1)および(2)に定める基準のほか、発光装置、照明装置等を有するものについては、次に定める基準に適合すること。

ア 昼間における良好な景観の形成および風致の維持について考慮されたものであること。

イ 点滅するものについては、点滅速度が可能な限り緩やかなものであること。

(4) (3)に定める基準にかかわらず、禁止地域等において他人の住所地等内の1の敷地に表示し、または設置する条例第8条第3項第2号に掲げるものについては、(1)および(2)に定める基準のほか、次に定める基準に適合すること。

ア 発光装置、照明装置等を有するものについては、次に定める基準に適合すること。

(ア) 昼間における良好な景観の形成および風致の維持について考慮されたものであること。

(イ) 点滅する発光装置および照明装置ならびに回転灯は、使用しないこと。ただし、交通の危険防止のために使用するものについては、この限りでない。

(ウ) 映像による表示をしないこと。

イ 当該住所地等内の1の敷地における広告物等の表示面積(他人が表示し、または設置するものの表示面積を含む。)の合計が次の表に掲げる面積を超えないものであること。

1 第1種禁止地域 2 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第1項の規定により国立公園に指定された地域、同条第2項の規定により国定公園に指定された地域および福井県立自然公園条例(昭和33年福井県条例第53号)第2条第1号の福井県立自然公園に指定された地域(以下「国立公園等の地域」という。) | 10平方メートル |

第2種禁止地域(国立公園等の地域を除く。) | 20平方メートル |

第3種禁止地域 | 30平方メートル |

(5) (1)、(3)および(4)に定める基準に適合する場合であっても、次のいずれかに該当する交差点(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第5号に規定する交差点をいう。以下同じ。)に係る停止線から30メートル以内の範囲には表示または設置をしないこと。

ア 信号機がある交差点のうち、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するために特に必要があるものとして知事が定めるもの(以下「重要交差点」という。)

イ アに掲げるもののほか、信号機がある交差点のうち次のいずれかに該当するもの

(ア) 一般国道と一般国道が交差するもの

(イ) 一般国道と県道が交差するもの

(ウ) 一般国道と市町道が交差するもの

(エ) 県道と県道が交差するもの

別表第3(第9条関係)

(全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔平成31年規則7号〕)

自家用広告物等許可基準

1 区分

広告物等の区分は、別表第2第1号に定めるとおりとする。

2 通則

広告物等は、別表第2第2号に規定する基準に適合するものでなければならない。

3 細則

(1) 禁止地域等における広告物等の大きさおよび表示または設置の方法は、次のとおりとする。

ア 次に掲げる広告物等の区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合すること。

区分 | 第1種禁止地域の基準 | 第2種禁止地域の基準 | 第3種禁止地域の基準 |

はり札等 | 1 表示面の縦の長さは2メートル以下、横の長さは1メートル以下であること。 2 下端から上端までの高さは、3メートル以下であること。 3 1のはり札等と他のはり札等との距離は、これらのはり札等のうちいずれか高い方の高さに相当する距離の2倍以上であること。 | ||

広告板および広告塔 | 下端から上端までの高さは、3メートル以下であること。 | 下端から上端までの高さは、5メートル以下であること。 | 下端から上端までの高さは、8メートル以下であること。 |

イ アに定める基準にかかわらず、次に掲げる表示または設置の方法により、建物を利用して表示し、または設置するものについては、それぞれ次に定める基準に適合すること。

表示または設置の方法 | 第1種禁止地域の基準 | 第2種禁止地域の基準 | 第3種禁止地域の基準 |

建物の屋上に容易に取り外すことができない状態で取り付ける方法 | 表示または設置をしないこと。 | 1 取付場所から上端までの高さは、地面から当該取付場所までの高さの2分の1以下で、かつ、2メートル以下であること。 2 取り付けられる屋上の端から突出しないこと。 3 主たる面について縦の長さを横の長さで除した数値が1以下であること。 4 金ヶ崎城跡の視点場(知事が定める場所に限る。以下同じ。)、吉崎御坊跡の視点場(知事が定める場所に限る。以下同じ。)および丸岡城天守の視点場(知事が定める場所に限る。以下同じ。)から展望することができるもの(知事が定める地域内において展望することができるものに限る。以下同じ。)は、表示または設置をしないこと。 | 1 取付場所から上端までの高さは、地面から当該取付場所までの高さの2分の1以下で、かつ、4メートル以下であること。 2 取り付けられる屋上の端から突出しないこと。 3 主たる面について縦の長さを横の長さで除した数値が1以下であること。 |

建物の壁面に容易に取り外すことができない状態で、壁面から突き出して取り付ける方法 | 1 道路の敷地への突出しは、1メートル以下であること。 2 取り付けられる壁面の上端から突出しないこと。 | ||

建物の壁面に取り付ける方法(壁面から突き出して取り付ける方法を除き、壁面に塗料等を用いて直接表示する方法を含む。) | 1 1つの壁面におけるこの方法により取り付けられる広告物等の表示面積(他人が取り付けるものの表示面積を含む。)の合計は、次のとおりであること。 (1) 当該壁面の面積が100平方メートル以内のときは、当該壁面の面積の2分の1以内で、かつ、20平方メートル以内であること。 (2) 当該壁面の面積が100平方メートルを超えるときは、当該壁面の面積の5分の1以内であること。 2 取り付けられる壁面の端から突出しないこと。 3 取り付けられる壁面の窓その他の開口部を閉鎖しないこと。 4 塔屋等の壁面には表示または設置しないこと。 | 1 1つの壁面におけるこの方法により取り付けられる広告物等の表示面積(他人が取り付けるものの表示面積を含む。)の合計は、次のとおりであること。 (1) 当該壁面の面積が100平方メートル以内のときは、当該壁面の面積の2分の1以内で、かつ、20平方メートル以内であること。 (2) 当該壁面の面積が100平方メートルを超えるときは、当該壁面の面積の5分の1以内であること。 2 取り付けられる壁面の端から突出しないこと。 3 取り付けられる壁面の窓その他の開口部を閉鎖しないこと。 4 金ヶ崎城跡の視点場、吉崎御坊跡の視点場および丸岡城天守の視点場から展望することができるものは、塔屋等の壁面に表示または設置をしないこと。 | 1 1つの壁面におけるこの方法により取り付けられる広告物等の表示面積(他人が取り付けるものの表示面積を含む。)の合計は、次のとおりであること。 (1) 当該壁面の面積が100平方メートル以内のときは、当該壁面の面積の2分の1以内で、かつ、20平方メートル以内であること。 (2) 当該壁面の面積が100平方メートルを超えるときは、当該壁面の面積の5分の1以内であること。 2 取り付けられる壁面の端から突出しないこと。 3 取り付けられる壁面の窓その他の開口部を閉鎖しないこと。 |

ウ アおよびイに定める基準のほか、発光装置、照明装置等を有するものについては、次に定める基準に適合すること。

(ア) 昼間における良好な景観の形成および風致の維持について考慮されたものであること。

(イ) 点滅する発光装置および照明装置ならびに回転灯は、使用しないこと。ただし、交通の危険防止のためまたは救急医療の施設であることを表示するために使用するものについては、この限りでない。

(ウ) 映像による表示をしないこと。

エ アからウまでに定める基準に適合するほか、住所地等内の1の敷地における広告物等の表示面積(他人が表示し、または設置するものの表示面積を含む。)の合計が次の表に掲げる面積を超えないものであること。

1 第1種禁止地域 2 国立公園等の地域 | 10平方メートル |

第2種禁止地域(国立公園等の地域を除く。) | 20平方メートル |

第3種禁止地域 | 30平方メートル |

(2) 許可地域等における広告物等の大きさおよび表示または設置の方法は、次のとおりとする。

ア 次に掲げる広告物等の区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合すること。

区分 | 特定制限地域の基準 | 許可地域の基準 |

はり札等 | 1 表示面の縦の長さは2メートル以下、横の長さは1メートル以下であること。 2 下端から上端までの高さは、3メートル以下であること。 3 1のはり札等と他のはり札等との距離は、これらのはり札等のうちいずれか高い方の高さに相当する距離の2倍以上であること。 | |

広告板および広告塔 | 1 下端から上端までの高さは、8メートル以下であること。 2 住所地等内の1の敷地における広告板および広告塔(建物を利用して表示し、または設置するものを除く。)の表示面積(他人が表示し、または設置するものの表示面積を含む。)の合計が30平方メートル以内であること。 | 1 下端から上端までの高さは、10メートル以下であること。 2 住所地等内の1の敷地における広告板および広告塔(建物を利用して表示し、または設置するものを除く。)の表示面積(他人が表示し、または設置するものの表示面積を含む。)の合計が30平方メートル以内であること。ただし、住所地等内の1の敷地に存する建物の延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号に規定する延べ面積をいう。以下同じ。)の合計が1,000平方メートルを超え1万平方メートル以下である場合は、表示面積(他人が表示し、または設置するものの表示面積を含む。)の合計が50平方メートル以内であることとし、延べ面積の合計が1万平方メートルを超える場合は、表示面積(他人が表示し、または設置するものの表示面積を含む。)の合計が80平方メートル以内であること。 |

広告幕 | 表示面積は、30平方メートル以内であること。 | |

イ アに定める基準にかかわらず、次に掲げる表示または設置の方法により、建物を利用して表示し、または設置するものについては、それぞれ次に定める基準に適合すること。

表示または設置の方法 | 特定制限地域の基準 | 許可地域の基準 |

建物の屋上に容易に取り外すことができない状態で取り付ける方法 | 1 取付場所から上端までの高さは、地面から当該取付場所までの高さの2分の1以下で、かつ、5メートル以下であること。 2 取り付けられる屋上の端から突出しないこと。 3 主たる面について縦の長さを横の長さで除した数値が1以下であること。 4 西山公園の視点場から展望することができるものは、表示または設置をしないこと。 | 1 取付場所から上端までの高さは、地面から当該取付場所までの高さの3分の2以下で、かつ、10メートル以下であること。 2 取り付けられる屋上の端から突出しないこと。 3 主たる面について縦の長さを横の長さで除した数値が1以下であること。 |

建物の壁面に容易に取り外すことができない状態で、壁面から突き出して取り付ける方法 | 1 道路の敷地への突出しは、1メートル以下であること。 2 取り付けられる壁面の上端から突出しないこと。 | |

建物の壁面に取り付ける方法(壁面から突き出して取り付ける方法を除き、壁面に塗料等を用いて直接表示する方法を含む。) | 1 1つの壁面におけるこの方法により取り付けられる広告物等の表示面積(他人が取り付けるものの表示面積を含む。)の合計は、次のとおりであること。 (1) 当該壁面の面積が100平方メートル以内のときは、当該壁面の面積の2分の1以内で、かつ、20平方メートル以内であること。 (2) 当該壁面の面積が100平方メートルを超えるときは、当該壁面の面積の5分の1以内であること。 2 取り付けられる壁面の端から突出しないこと。 3 取り付けられる壁面の窓その他の開口部を閉鎖しないこと。 4 西山公園の視点場から展望することができるものは、塔屋等の壁面に表示または設置をしないこと。 | 1 1つの壁面におけるこの方法により取り付けられる広告物等の表示面積(他人が取り付けるものの表示面積を含む。)の合計は、次のとおりであること。 (1) 当該壁面の面積が100平方メートル以内のときは、当該壁面の面積の2分の1以内で、かつ、20平方メートル以内であること。 (2) 当該壁面の面積が100平方メートルを超えるときは、当該壁面の面積の5分の1以内であること。 2 取り付けられる壁面の端から突出しないこと。 3 取り付けられる壁面の窓その他の開口部を閉鎖しないこと。 |

ウ アおよびイに定める基準のほか、発光装置、照明装置等を有するものについては、次に定める基準に適合すること。

(ア) 昼間における良好な景観の形成および風致の維持について考慮されたものであること。

(イ) 点滅するものについては、点滅速度が可能な限り緩やかなものであること。

別表第4(第9条関係)

(追加〔平成28年規則24号〕、一部改正〔平成30年規則10号・31年7号〕)

案内広告物等許可基準

1 区分

広告物等の区分は、別表第2第1号に定めるとおりとする。

2 通則

広告物等は、別表第2第2号に規定する基準に適合するものでなければならない。

3 細則

(1) 禁止地域等における広告物等の大きさおよび表示または設置の方法等は、次のとおりとする。

ア 第1種禁止地域には設置しないこと。

イ 立看板、広告板、広告塔または電柱広告の区分に該当するものであること。

ウ 建物を利用して表示し、または設置するものでないこと。

エ 次に掲げる広告物等の区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合するものであること。

区分 | 第2種禁止地域の基準 | 第3種禁止地域の基準 | |

立看板 | 1 表示面の縦の長さは2メートル以下、横の長さは1メートル以下であること。 2 下端から上端までの高さは、3メートル以下であること。 3 1の立看板と他の立看板との距離は、これらの立看板のうちいずれか高い方の高さに相当する距離の2倍以上であること。 | ||

広告板および広告塔 | 1 1つの事業所等に案内するために表示し、または設置する場合は次のとおりであること。 (1) 1面の表示面積は、1平方メートル以内とし、表示面積の合計は、2平方メートル以内であること。 (2) 下端から上端までの高さは、2メートル以下であること。ただし、特別豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第713号)第2条第2項の規定により指定された地帯をいう。)に表示し、または設置する場合は、3メートル以下であること。 2 2つ以上の事業所等に案内するため、1の広告物等を統合して表示し、または設置する場合は次のとおりであること。 (1) 1面の表示面積は、5平方メートル以内とし、表示面積の合計は、10平方メートル以内であること。この場合において、1つの事業所等当たりの表示面積は、1面の表示面積を1平方メートル以内とし、表示面積の合計は、2平方メートル以内であること。 (2) 下端から上端までの高さは、5メートル以下であること。 | 1 1つの事業所等に案内するために表示し、または設置する場合は次のとおりであること。 (1) 1面の表示面積は、3平方メートル以内とし、表示面積の合計は、6平方メートル以内であること。 (2) 下端から上端までの高さは、4メートル以下であること。 2 2つ以上の事業所等に案内するため、1の広告物等を統合して表示し、または設置する場合は次のとおりであること。 (1) 1面の表示面積は、10平方メートル以内とし、表示面積の合計は、20平方メートル以内であること。この場合において、1つの事業所等当たりの表示面積は、1面の表示面積を2平方メートル以内とし、表示面積の合計は、4平方メートル以内であること。 (2) 下端から上端までの高さは、5メートル以下であること。 | |

電柱広告 | 電柱等から突き出して取り付けられるもの | 1 表示面の縦の長さは1.2メートル以下、横の長さは0.6メートル以下であること。 2 取り付ける数量は、電柱等1本につき1個であること。 3 下地の色として赤色、黒色または黄色を使用するものでないこと。 | |

電柱等に巻き付けられ、または直接表示されるもの | 1 表示面の横の長さは、1メートル以下であること。 2 地面から下端までの高さは、1メートル以上であること。 3 巻き付け、または直接表示する数量または箇所数は、電柱等1本につき1個または1箇所であること。 4 下地の色として赤色、黒色または黄色を使用するものでないこと。 | ||

備考 電柱広告については、電柱等から突き出して取り付けられるものおよび電柱等に巻き付けられ、または直接表示されるものが同一の電柱等に設置され、または直接表示されることを妨げない。

オ アからエまでに定める基準のほか、次に掲げる表示または設置の場所に応じ、それぞれ次に定める基準に適合すること。

表示または設置の場所 | 基準 |

条例第2条第1項第13号に掲げる地域 | 1 最短経路接続地点(交通事情その他の事情から最短経路接続地点を基準とすることが適当でないと知事が認める場合は、知事が別に認める地点)から1キロメートルの区域内に表示し、または設置するものであること。 2 数量は、案内しようとする1つの事業所等につき2個以内であること。 |

条例第2条第1項第13号に掲げる地域以外の地域 | 1 案内しようとする事業所等から1キロメートルの区域内に表示し、または設置するものであること。 2 数量は、案内しようとする1つの事業所等につき2個以内であること。 |

備考 条例第2条第1項第13号に掲げる地域以外の地域が、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域または田園住居地域である場合は、必要があれば数量を4個以内とすることを妨げない。

カ アからオまでに定める基準のほか、発光装置、照明装置等を有するものについては、次に定める基準に適合すること。

(ア) 昼間における良好な景観の形成および風致の維持について考慮されたものであること。

(イ) 点滅する発光装置および照明装置ならびに回転灯は使用しないこと。

(ウ) 映像による表示をしないこと。

キ アからカまでに定める基準に適合するほか、他人の住所地等内の1の敷地に表示し、または設置するものについては、当該住所地等内の1の敷地における広告物等の表示面積(他人が表示し、または設置するものの表示面積を含む。)の合計が次の表に掲げる面積を超えないものであること。

国立公園等の地域 | 10平方メートル |

第2種禁止地域(国立公園等の地域を除く。) | 20平方メートル |

第3種禁止地域 | 30平方メートル |

ク アからキまでに定める基準に適合する場合であっても、表示し、または設置しようとする場所が次のいずれかの範囲にある場合は、表示または設置をしないこと。

(ア) 次のいずれかに該当する交差点に係る停止線から30メートル以内の範囲

a 重要交差点

b aに掲げるもののほか、信号機がある交差点のうち次のいずれかに該当するもの

(a) 一般国道と一般国道が交差するもの

(b) 一般国道と県道が交差するもの

(c) 一般国道と市町道が交差するもの

(d) 県道と県道が交差するもの

(イ) 次のいずれかに該当する地域のうち100メートル以内の範囲

a 条例第2条第1項第4号の2および第5号の2に掲げる地域

b 条例第2条第1項第11号の2に掲げる地域

c 条例第2条第1項第15号の2に掲げる地域

d 条例第2条第1項第18号の規定により、知事が第2種禁止地域として定める地域

(ウ) 高速自動車国道または自動車専用道路の出入口から100メートル以内の範囲

ケ クに定める基準にかかわらず、ク(ア)bに掲げるいずれかの交差点から500メートルの区域内にある事業所等に案内するために表示し、または設置する広告物等で、アからキまでに定める基準に適合するものは、当該交差点に係る停止線から30メートル以内の範囲に表示または設置ができるものとする。

(2) 許可地域等における広告物等の大きさおよび表示または設置の方法は、次のとおりとする。

ア 立看板、広告板、広告塔または電柱広告の区分に該当するものであること。

イ 次に掲げる広告物等の区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合すること。

区分 | 特定制限地域の基準 | 許可地域の基準 | |

立看板 | 1 表示面の縦の長さは2メートル以下、横の長さは1メートル以下であること。 2 下端から上端までの高さは、3メートル以下であること。 3 1の立看板と他の立看板との距離は、これらの立看板のうちいずれか高い方の高さに相当する距離の2倍以上であること。 | ||

広告板および広告塔 | 1 表示面積は、20平方メートル以内であること。 2 下端から上端までの高さは、8メートル以下であること。 | 1 表示面積は、30平方メートル以内であること。 2 下端から上端までの高さは、10メートル以下であること。 | |

電柱広告 | 電柱等から突き出して取り付けられるもの | 1 表示面の縦の長さは1.2メートル以下、横の長さは0.6メートル以下であること。 2 取り付ける数量は、電柱等1本につき1個であること。 3 下地の色として赤色、黒色または黄色を使用するものでないこと。 | |

電柱等に巻き付けられ、または直接表示されるもの | 1 表示面の横の長さは、1メートル以下であること。 2 地面から下端までの高さは、1メートル以上であること。 3 巻き付け、または直接表示する数量または箇所数は、電柱等1本につき1個または1箇所であること。 4 下地の色として赤色、黒色または黄色を使用するものでないこと。 | ||

備考 電柱広告については、電柱等から突き出して取り付けられるものおよび電柱等に巻き付けられ、または直接表示されるものが同一の電柱等に設置され、または直接表示されることを妨げない。

ウ アおよびイに定める基準にかかわらず、次に掲げる表示または設置の方法により、建物を利用して表示し、または設置するものについては、それぞれ次に定める基準に適合すること。

区分 | 特定制限地域の基準 | 許可地域の基準 |

建物の壁面に取り付ける方法(壁面から突き出して取り付ける方法を除き、壁面に塗料等を用いて直接表示する方法を含む。) | 1 1つの壁面におけるこの方法により取り付けられる広告物等の表示面積(他人が取り付けるものの表示面積を含む。)の合計は、次のとおりであること。 (1) 当該壁面の面積が100平方メートル以内のときは、当該壁面の面積の2分の1以内で、かつ、20平方メートル以内であること。 (2) 当該壁面の面積が100平方メートルを超えるときは、当該壁面の面積の5分の1以内であること。 2 取り付けられる壁面の端から突出しないこと。 3 取り付けられる壁面の窓その他の開口部を閉鎖しないこと。 4 西山公園の視点場から展望することができるものは、塔屋等の壁面に表示または設置をしないこと。 | 1 1つの壁面におけるこの方法により取り付けられる広告物等の表示面積(他人が取り付けるものの表示面積を含む。)の合計は、次のとおりであること。 (1) 当該壁面の面積が100平方メートル以内のときは、当該壁面の面積の2分の1以内で、かつ、20平方メートル以内であること。 (2) 当該壁面の面積が100平方メートルを超えるときは、当該壁面の面積の5分の1以内であること。 2 取り付けられる壁面の端から突出しないこと。 3 取り付けられる壁面の窓その他の開口部を閉鎖しないこと。 |

エ アからウまでに定める基準のほか、発光装置、照明装置等を有するものについては、次に定める基準に適合すること。

(ア) 昼間における良好な景観の形成および風致の維持について考慮されたものであること。

(イ) 点滅するものについては、点滅速度が可能な限り緩やかなものであること。

オ ア、イおよびエの基準に適合する場合であっても、次のいずれかに該当する交差点に係る停止線から30メートル以内の範囲には表示または設置をしないこと。

(ア) 重要交差点

(イ) (ア)に掲げるもののほか、信号機がある交差点のうち次のいずれかに該当するもの

a 一般国道と一般国道が交差するもの

b 一般国道と県道が交差するもの

c 一般国道と市町道が交差するもの

d 県道と県道が交差するもの

カ オに定める基準にかかわらず、オ(イ)に掲げるいずれかの交差点から500メートルの区域内にある事業所等に案内するために表示し、または設置する広告物等で、次に掲げる広告物等の区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合するものは、当該交差点に係る停止線から30メートル以内の範囲に表示または設置ができるものとする。この場合において、数量は、案内しようとする1つの事業所等につき、2個以内であること。

区分 | 基準 | |

立看板 | 1 表示面の縦の長さは2メートル以下、横の長さは1メートル以下であること。 2 下端から上端までの高さは、3メートル以下であること。 3 1の立看板と他の立看板との距離は、これらの立看板のうちいずれか高い方の高さに相当する距離の2倍以上であること。 | |

広告板および広告塔 | 1 1つの事業所等に案内するために表示し、または設置する場合は次のとおりであること。 (1) 1面の表示面積は、3平方メートル以内とし、表示面積の合計は、6平方メートル以内であること。 (2) 下端から上端までの高さは、4メートル以下であること。 2 2つ以上の事業所等に案内するため、1の広告物等を統合して表示し、または設置する場合は次のとおりであること。 (1) 1面の表示面積は、10平方メートル以内とし、表示面積の合計は、20平方メートル以内であること。この場合において、1つの事業所等当たりの表示面積は、1面の表示面積を2平方メートル以内とし、表示面積の合計は、4平方メートル以内であること。 (2) 下端から上端までの高さは、5メートル以下であること。 | |

電柱広告 | 電柱等から突き出して取り付けられるもの | 1 表示面の縦の長さは1.2メートル以下、横の長さは0.6メートル以下であること。 2 取り付ける数量は、電柱等1本につき1個であること。 3 下地の色として赤色、黒色または黄色を使用するものでないこと。 |

電柱等に巻き付けられ、または直接表示されるもの | 1 表示面の横の長さは、1メートル以下であること。 2 地面から下端までの高さは、1メートル以上であること。 3 巻き付け、または直接表示する数量または箇所数は、電柱等1本につき1個または1箇所であること。 4 下地の色として赤色、黒色または黄色を使用するものでないこと。 | |

備考 電柱広告については、電柱等から突き出して取り付けられるものおよび電柱等に巻き付けられ、または直接表示されるものが同一の電柱等に設置され、または直接表示されることを妨げない。

(全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔平成31年規則7号・令和元年7号・3年24号〕)

(全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔令和元年規則7号・3年24号〕)

(全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔令和元年規則7号・3年24号〕)

(全部改正〔平成11年規則70号〕、一部改正〔平成18年規則39号・令和3年24号〕)

(全部改正〔平成11年規則70号〕、一部改正〔平成18年規則39号・令和3年24号〕)

(全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔令和元年規則7号〕)

(全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

(全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

(全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔平成31年規則7号・令和元年7号・3年24号〕)

様式第10号 削除

(削除〔平成28年規則24号〕)

(全部改正〔平成18年規則9号〕)

(全部改正〔平成18年規則9号〕)

(全部改正〔平成11年規則70号〕、一部改正〔平成18年規則9号〕)

(全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

(全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

(全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

(全部改正〔平成11年規則70号〕、一部改正〔平成12年規則79号・16年83号・18年9号・21年35号・31年7号〕)

(追加〔平成16年規則83号〕)

(追加〔平成16年規則83号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

(全部改正〔平成18年規則39号〕、一部改正〔平成24年規則16号・31年7号・令和3年24号・4年20号・7年35号〕)

(全部改正〔平成18年規則39号〕、一部改正〔平成24年規則16号・令和3年24号〕)

(全部改正〔平成18年規則39号〕、一部改正〔平成24年規則16号・令和3年24号〕)

(全部改正〔平成24年規則16号〕、一部改正〔平成31年規則7号〕)

(全部改正〔平成18年規則39号〕)

(全部改正〔平成11年規則70号〕、一部改正〔平成16年規則83号・18年39号・令和3年24号〕)

(追加〔平成18年規則39号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

(追加〔平成18年規則39号〕)

(追加〔平成18年規則39号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

(全部改正〔令和4年規則20号〕、一部改正〔令和7年規則35号〕)

(追加〔平成11年規則70号〕、一部改正〔平成16年規則83号・18年39号・24年16号〕)

(追加〔平成11年規則70号〕、一部改正〔平成16年規則83号・18年39号・24年16号・令和3年24号〕)

(追加〔平成11年規則70号〕、一部改正〔平成16年規則83号・18年39号・24年16号〕)

(追加〔平成18年規則39号〕)