第4回福井県科学学術大賞受賞者2

|

こん とおし |

業績名 『ズワイガニの生活史に関する漁業生物学的研究』

ズワイガニの生活史に関する研究を長年にわたって続け、稚ガニの人工飼育に世界で初めて成功したほか、生息海域や成長期間などを明らかにしました。

ズワイガニの漁獲量は、乱獲により一時は最盛期の約1割にまで減少しましたが、この研究結果をもとに効果的な資源管理が行われた結果、近年では漁獲量が回復してきており、本県水産業における魚種別漁獲金額は、現在、ズワイガニが最も高くなっています。

≪開発研究の内容≫

福井県沖に生息するズワイガニの生活史に関する研究を長年にわたって続け、「ふ化した幼生が稚ガニになるまでの人工飼育に世界で初めて成功」したほか、「成長段階別、雌雄別の生息海域」、「成長期間」などを世界で初めて明らかにしました。

ズワイガニの生活史に関する研究では、次のことがわかりました。

①成長が遅く、漁獲対象となるまでに10年を要する。

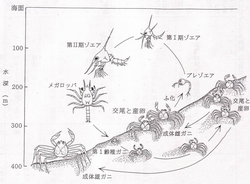

②成長に伴って生活場所を変える。

③1尾の産卵量が少ないため雌の保護が特に重要。

④成体雌は水深250mの海域で集団生活し、移動しない。

⑤未成体の雌雄は水深225mの海域に集まり、最初の繁殖行為を行う。

⑥成体雌と未成体雌雄の生息海域の保護が特に重要。

ズワイガニの漁獲量は、乱獲により昭和40年代から急速に減少し、今から約30年前には最盛期(約2,100トン)の1割程度(約230トン)にまで減少してしまい、カニ資源がやがて枯渇してしまうことが心配されていました。

そのため、研究結果をもとに、本県ズワイガニに対する資源の回復を図る方策を検討し、漁業関係者の協力により対策が講じられました。

対策は、成体雌ガニが集中して生息する250mの水深帯を保護するための保護漁礁(保護区)の設置や、ズワイガニ漁期の短縮と漁期にのみ操業する専用漁場海域の設定などで、これらの効果的な資源管理により、近年のズワイガニの漁獲量は約600トンにまで回復しています。

これにより、本県水産業における魚種別漁獲金額は、現在、ズワイガニが最も高くなっています。(本県全体で約90億円のうち、ズワイガニは約17億円で、約2割を占めています。)

また、ズワイガニの漁獲量の減少は全国的なものでしたが、他県でも本県が実施した資源管理(保護区、漁期)を実施し、漁獲量が回復しています。

「ふ化したズワイガニが親になるまでの生活のうつりかわり」

アンケート

より詳しくご感想をいただける場合は、daishi@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

大学私学課

電話番号:0776-20-0248 | ファックス:0776-26-1171 | メール:daishi@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)

受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

第4回科学学術大賞受賞者紹介[今](PDF形式 22キロバイト)

第4回科学学術大賞受賞者紹介[今](PDF形式 22キロバイト) ダウンロードはこちら

ダウンロードはこちら