第9回福井県科学学術大賞大賞受賞者

|

はまのよしみつ 了 博士(工学) |

業績名 『ペプチド系抗生物質の生産を担う新奇微生物酵素の発見 』

微生物から合成される抗生物質のストレプトスリシンとポリリジンの遺伝子を初めて特定し、これまでにない合成酵素によっ

て形成されることを解明しました。さらに、動物細胞への毒性が強いストレプトスリシンの構造を改変し、抗菌性を保ったまま毒

性を下げることに成功しました。発見した合成酵素をさらに改良することにより、新たな医薬品やバイオプラスチックの開発が期

待されます。

≪研究の内容≫

現在、医薬品として利用されている物質の約7割が微生物や植物などの天然由来であり、特に抗生物質に関しては、アオカビから作られるペニシリンに代表されるように、その大部分が微生物に由来しています。しかし、近年では医薬品候補となる新しい物質を生産する微生物の発見が少なくなり、医薬品開発が進まない状況が続いています。一方、これまでに発見された微生物由来の抗生物質は多数ありますが、その多くが、毒性が強いなどの副作用で実用化に至っていません。

濱野氏は、これらの実用化に至っていない物質から新たな医薬品候補となる物質を創出することで、現代社会が求める医薬品開発のスピードアップにつなげることを考えました。

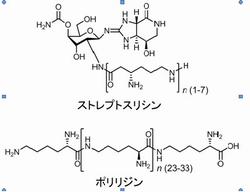

ストレプトスリシンは、土壌に生息する放線菌によって生産される抗生物質で、抗菌性は強いものの、動物に対して毒性を示すことから、医薬品として利用されていませんでした。

濱野氏は、ストレプトスリシンを生産する放線菌に存在する約8,000種類の遺伝子を調べ、特定し、これまでに例のない酵素によって合成されるメカニズムを明らかにしました。また、特定した遺伝子を操作することで、新しいストレプトスリシンといえる抗生物質を創り、抗菌性を保ったまま動物細胞への毒性を下げることに成功しました。

ストレプトスリシンの部分構造に類似したポリリジンも放線菌によって生産される抗生物質で、強い抗菌性と人への高い安全性から、食品防腐剤として利用されています。また、ポリリジンの化学構造がナイロンの構造にも類似していることから、化学工業分野においても注目されている物質です。

濱野氏は、ポリリジンを生産する放線菌を調べ、これまで未知であったポリリジンの遺伝子を特定し、合成酵素の機能解明に成功しました。

これらの成果は、国内外で高く評価され、2010年に日本農芸化学会の奨励賞、2013年に酵素工学研究会の奨励賞を授与されたほか、2008年と2012年に世界的に有名な学術雑誌Nature Chemical Biology誌に2報の論文が掲載されました。

今後、ストレプトスリシンの無毒化技術を応用することにより、これまで研究室に眠っていた多くの物質から新たな医薬品を開発することが期待されています。

また、ポリリジンについては、応用・実用化に向けて民間企業と共同開発を進めており、合成酵素をさらに改良することにより、環境への負荷の軽いバイオプラスチックを開発することが期待されています。

アンケート

より詳しくご感想をいただける場合は、daishi@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

大学私学課

電話番号:0776-20-0248 | ファックス:0776-26-1171 | メール:daishi@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)

受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

濱野氏業績(PDF形式 69キロバイト)

濱野氏業績(PDF形式 69キロバイト) ダウンロードはこちら

ダウンロードはこちら