ふくいの伝統的民家-用語解説

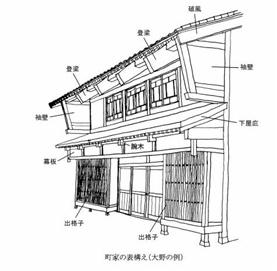

| うだつ(卯立・卯建) | 妻側の壁を屋根より高く突出して小屋根を付けたもの。 |

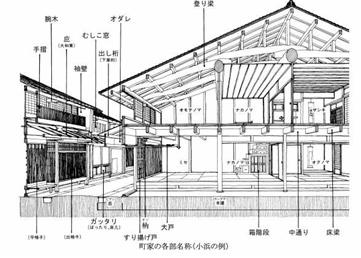

| オイエ | 民家において大戸口から入った取付きの一室。オエとも呼ばれる。 |

| ガッタリ | ミセの軒下に柱外側に軸吊されている縁台。普段使わないときは引き上げて収納するようになっている。揚見世・ばったり床几とも呼ばれる。 |

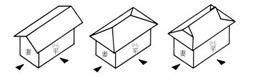

| かぶと(兜)造り | 寄せ棟造りの屋根の妻部分を垂直に切り落として、二階や小屋根に開口部を設けるようにした、養蚕を行なうために発生した造り。 |

| 懸魚(げぎょ) | 建物の妻側において、棟木または桁の端に取り付ける装飾的な繰形のある板。 |

| 笄(こうがい) | 板葺の庇の上に設けられる厚板を押さえる横木。 |

| 越屋根(こしやね) | 棟の一部に設けられた開口部の上の小屋根。主として瓦葺屋根に見られるもので、煙出し、換気、採光のためのもの。 |

| 蔀戸(しとみど) | 町家において戸締りのためにはめ込む横戸。上から下に柱間に落とし込まれる場合と、下戸のみを落とし込み、上戸は外方または内側に吊上げて吊金具で留めておく場合とがある。 |

| 船枻(せがい)造 | 側柱上部から腕木を出して軒下に、舟の船枻に似た小天井を張ったもの。 |

| 袖壁(そでかべ) | 2階建ての民家において、2階軒下の正面両側に建物から突出して設けられた壁。 |

| 出桁(だしげた) | 腕木・片持ち梁などの先端に渡してある桁。腕木の場合は腕桁とも呼ばれる。 |

| つし(厨子) | 民家の屋根裏。草葺・板葺・瓦葺のいかんにかかわらず用いられ、窓を持つ場合も持たない場合もある。床は、桟を渡し筵(むしろ)を敷いただけのものから板張りのものまである。物置、蚕室、使用人の寝間などに用いられた。 |

| つのや(角屋) | 家屋の棟と直角に突出した別屋。 |

| 出格子(でごうし) | 柱通りより外方に突出して造られた格子。 |

| 登梁(のぼりばり) | 木造の小屋組みにおいて傾斜して架けられた梁。通常は、屋根裏の空間を広くとるため一端を桁に、他端を地棟に架ける。 |

| 破風(はふ) | 屋根の妻側についている合掌形の装飾板。また、その破風板のついているところ。 |

| 幕板(まくいた) | 町家の正面において、軒先から吊束を下げ、横框を渡し板張りとしたもの。オダレ、幕架けとも呼ばれる。 |

| 起(むく)り | 上方に凸形に湾曲している曲線または曲面。 |

| 虫籠窓(むしこまど) | 町家のつし二階正面窓に設けられている塗り格子の窓。 |

| 参考資料:建築大辞典(彰国社) | |

|---|---|

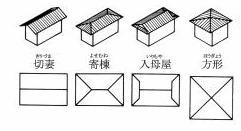

屋根の形式

|

|

|

|

アンケート

より詳しくご感想をいただける場合は、bunka@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

文化・スポーツ局文化課

電話番号:0776-20-0582 | ファックス:0776-20-0661 | メール:bunka@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)

受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)