狂犬病について

~狂犬病って知っていますか?~

名前を聞いたことはありますか?どのような病気かわかりますか?「犬」だけの病気でしょうか?

いいえ、人間の病気でもあるのです!

狂犬病は全ての哺乳類に感染します。感染した動物に咬まれることで人間に感染します。(犬・キツネ・コウモリ・スカンクなど)

しかし、現在は発症してしまった場合には治療法がありません!

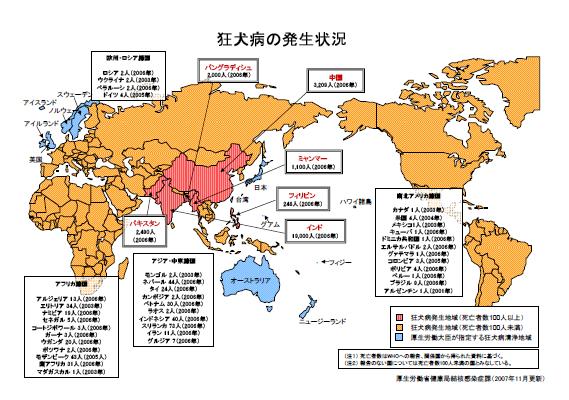

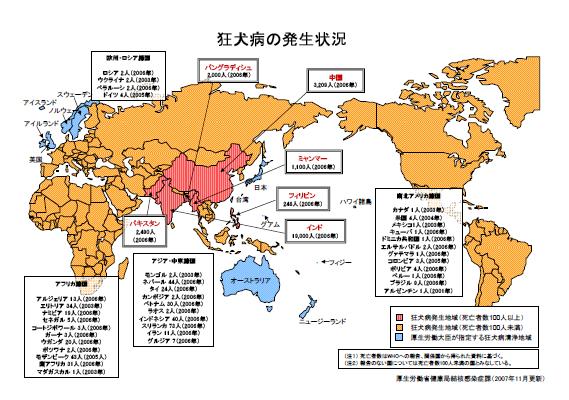

患者は、苦しみぬいて死んでゆきます。家族はその様子を見守ることしかできません。地球上では、毎年多くの人がこの病気のために命を落としているのです。東南アジアやお隣のロシアでも発生があります。不幸な目にあわないための方法は予防することです。人間への狂犬病感染のほとんどは、犬からであるといわれています。日本では、飼い犬への予防注射と検疫で蔓延予防が可能です。また動物を国内へ持ち込む時は国に届出が必要です!飼い犬に狂犬病予防接種をしましょう!

飼い犬が狂犬病になると、一番危険な目にあうのは、飼い主さんの家族です。特に小さな子供が最も感染の可能性が高いと思われます。年1回の狂犬病予防注射は、犬のためではなく、家族を守るためのワクチンなのです。

~狂犬病というヒトの病気について~

狂犬病は、日本では撲滅された感染症ですが、オーストラリアなどの一部地域を除き、欧米を含む世界各地で、今なお年間約6万人もの死亡患者が出ている感染症です。

2006年に、狂犬病流行国で犬にかまれ、帰国後狂犬病を発症・死亡した事例(輸入感染症例)が、1970年以来、36年ぶりに発生しました。

狂犬病の犬にかまれて感染することが多いので「犬」と名がついていますが、他の哺乳動物からも感染することがあります。アメリカではアライグマやコウモリ、ヨーロッパではキツネ、アフリカではジャッカルやマングースが有名です。これらの動物は感染により凶暴になり、ちょっとしたことで人をかみます。また、ネコや馬、牛なども原因になることがあります。

狂犬病の犬は、流れるように多量のヨダレをたらし、物にかみつく、無意味にうろうろするなど独特の行動をします。

日本人は犬やネコをみると無邪気になでようとしますが、野犬や野生動物にはむやみに手を出さないようにしましょう。また、犬の前で急に逃げると追いかけてかみつくことがありますので、急な動きをしないようにしましょう。

「狂犬病予防法」(昭和25年法律第247号)に基づき、狂犬病の侵入予防のために、犬、猫、アライグマ、キツネ及びスカンクの輸出入検疫が、また、万が一国内に狂犬病が侵入した場合に備えて飼い犬の登録と、飼い犬に対する狂犬病の予防注射が義務づけられています(罰則あり)。

日本国内には狂犬病の発生はありませんが、近隣諸国では狂犬病がまん延しており、日本への本病の侵入リスクは皆無ではありません。

2006年に、狂犬病流行国で犬にかまれ、帰国後狂犬病を発症・死亡した事例(輸入感染症例)が、1970年以来、36年ぶりに発生しました。

狂犬病の犬にかまれて感染することが多いので「犬」と名がついていますが、他の哺乳動物からも感染することがあります。アメリカではアライグマやコウモリ、ヨーロッパではキツネ、アフリカではジャッカルやマングースが有名です。これらの動物は感染により凶暴になり、ちょっとしたことで人をかみます。また、ネコや馬、牛なども原因になることがあります。

狂犬病の犬は、流れるように多量のヨダレをたらし、物にかみつく、無意味にうろうろするなど独特の行動をします。

日本人は犬やネコをみると無邪気になでようとしますが、野犬や野生動物にはむやみに手を出さないようにしましょう。また、犬の前で急に逃げると追いかけてかみつくことがありますので、急な動きをしないようにしましょう。

「狂犬病予防法」(昭和25年法律第247号)に基づき、狂犬病の侵入予防のために、犬、猫、アライグマ、キツネ及びスカンクの輸出入検疫が、また、万が一国内に狂犬病が侵入した場合に備えて飼い犬の登録と、飼い犬に対する狂犬病の予防注射が義務づけられています(罰則あり)。

日本国内には狂犬病の発生はありませんが、近隣諸国では狂犬病がまん延しており、日本への本病の侵入リスクは皆無ではありません。

犬を飼われている方は、社会に対する責務として、犬の登録と年1回の狂犬病の予防注射を必ず行ってください。

※飼い犬の登録と狂犬病予防注射の接種については、こちらをご覧ください。

(画像をクリックするとPDFファイルが開きます。)

(画像をクリックするとPDFファイルが開きます。)

1 病原体

ラブドウイルスの一種である狂犬病ウイルスが病原体です。

2 感染様式

感染した動物にかまれた傷口からウイルスが侵入します。

ウイルスは軟部組織で増殖し、神経を伝わって脳に移行し、中枢神経症状があらわれます。脳から再び神経を伝い、唾液腺

へ移行して唾液中にウイルスが排出されるようになります。

3 症状

ヒトの場合、潜伏期間は9日から数年で通常は20から60日程度です。発病率は32~64%です。発病するかどうかはかま

れた傷口の大きさや体内に入ったウイルス量などで大きくかわります。症状は、発熱、頭痛、全身倦怠、嘔吐などの不定症状で

始まり、かまれた部位の異常感覚があります。ついで、筋肉の緊張、幻覚、けいれん、嚥下困難などが起きます。液体を飲むと

のどがけいれんを起こし、非常に苦しいため水を怖れるようになります(このため狂犬病を恐水病ともいいます)。犬の遠吠えの

ようなうなり声をあげ、大量のヨダレをながし、昏睡、呼吸麻痺が起き死亡します。

通常はヒトからヒトへの感染はありません。(終末感染)

4 予防方法、かまれたときの対応

| 野生動物に手を出さない | 日本では狂犬病が撲滅されて久しく、その危険を軽視しがちです。日本人旅行者は、犬や猫を見ると無防備に手を出し、なでたり、手から直接エサをあげたりします。しかし、狂犬病は世界のほとんどの大陸で見られ、毎年死亡者がでています。むやみに野犬や野良猫、野生動物に手を出さないようにしましょう。 |

| かまれる前のワクチン接種 (暴露前接種) |

狂犬病の流行地域に渡航する場合であって、動物との接触が避けられない、又は、近くに医療機関がないような地域に滞在するような方は、渡航前に予防接種を受けることをお勧めします。 十分な免疫力を得るためには、4週間間隔で2回の皮下注射と、6~12ヶ月後の追加注射が必要となります。 |

| かまれた後の対応 | 水洗、傷口の治療、ワクチン接種、動物の調査 狂犬病を持っているおそれのある動物にかまれたら、まず充分に水洗いします。次に、できるだけ早くに病院で、傷口の治療を行い、狂犬病と破傷風のワクチンを接種(暴露後接種)します。 また、必要に応じて抗狂犬病免疫グロブリンを投与します。 すぐに接種するのが理想ですが、発病前なら効果があると考えられているので、忘れずに接種しましょう。 かんだ動物が飼い犬の場合には、犬が予防接種を受けているかを飼い主に問い合わせることも大切です。 現在の技術では発症前の診断ができません。不安に感じたらすぐに医療機関に相談をしてください。 |

5 治療方法

狂犬病のおそれのある動物にかまれたら、すぐに傷を水でよく洗い、信頼できる病院でできるだけ早く傷の処置とワクチンを接

種します(暴露後接種)。

必要に応じて抗狂犬病免疫グロブリンをできるだけ傷口に、残れば肩に注射します。

なお、暴露前のワクチン接種を行っている場合であっても、犬などに咬まれて感染した可能性がある場合には暴露後のワクチ

必要に応じて抗狂犬病免疫グロブリンをできるだけ傷口に、残れば肩に注射します。

なお、暴露前のワクチン接種を行っている場合であっても、犬などに咬まれて感染した可能性がある場合には暴露後のワクチ

ン接種が必要です。事前予防接種の履歴が明らかな場合には、暴露後免疫は、接種初日(0日)と3日後の2回接種をすること

になります。

◎暴露後接種とは

狂犬病ワクチンの初回接種日を0日として、0、3、7、14、30日の5回注射します。

場合により90日に6回目の注射をします。

いったん発病したら有効な治療法はなく、ほぼ100%死亡します。

◎暴露後接種とは

狂犬病ワクチンの初回接種日を0日として、0、3、7、14、30日の5回注射します。

場合により90日に6回目の注射をします。

いったん発病したら有効な治療法はなく、ほぼ100%死亡します。

6 狂犬病の動物について

狂犬病の最も大きな感染原因は犬です。

犬は、狂犬病に感染すると1~2週間の短期間で発病します。狂犬病の犬は、むやみに歩き回り、柱などの物体にかみついた

り、地面を無意味に掘る、狼のような特徴的な遠吠えをするなどの異常行動をとります。また、流れるようにヨダレを流すように

なります。(唾液の分泌の増加)。この時期の犬は攻撃的で、ちょっとした刺激でかみつきます。また、水を飲むとのどがけいれ

んし苦しむため、水を極端に怖れるようになります。やがて、足腰が立たなくなり、うつろに宙をながめるようになり、死亡します。

犬以外の動物として、アメリカでは人をかむ種類のコウモリやアライグマが、ヨーロッパでは森林部のキツネが、アフリカでは

ジャッカルやマングースが感染源になることがあります。

リンク先

- 狂犬病について(厚生労働省のホームページ)

- 中国での日本脳炎・狂犬病発生状況(厚生労働省検疫所のホームページ)

- 農林水産省動物検疫所

アンケート

より詳しくご感想をいただける場合は、iyakushokuei@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

健康医療局医薬食品・衛生課

電話番号:0776-20-0354 | ファックス:0776-20-0630 | メール:iyakushokuei@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)

受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)