福井空港ビル再整備構想

福井空港ビル再整備構想について

令和6年度より防災拠点としての機能強化を含めた福井空港の再整備、観光やビジネスを

中心とした空港の利活用の促進、地域住民から親しまれる空港の3つの観点より検討し、

福井空港の全体の再整備構想を策定しました。

〇福井空港ビル再整備構想資料

福井空港ビル再整備構想策定の検討経緯について

福井空港ビル再整備におけるワークショップ成果発表会を開催しました

(令和7年10月17日更新)

ワークショップ成果発表会を開催しました。

1 日時

2 場所

3 参加者

4 開催概要

がまとめたものです。

5 会場の様子

第5回福井空港ビル再整備構想検討委員会を開催しました

(令和7年6月12日更新)

1 日時

2 場所

3 出席者

八杉委員代理、岡本委員代理、長谷川委員代理、佐々木委員、平林委員、菊池オブザーバー代理

4 議事要旨

しなければいけない。

時期である。この構想を基本としながら、肉付け・そぎ落としを行ったうえで、実効性のある

計画を行ってほしい。

心配がないため、防災拠点として十分位置づけられると思う。空港で事業を行う者として一番

心配なのは地域住民の理解である。地域住民の理解がなければ空港の発展はない。

災害時には近隣の空港同士での救急救命活動・緊急物資輸送活動の連携が必要になる福井空港

の場合は特に小松空港との連携を進めていただければと思う。

低くなっていることを実感した。その上で構想に2点追記をお願いしたい。

つなぐという点に関しては坂井市とも協議のうえで今後検討したい。

5 配布資料

01_次第(第5回)(PDF形式 77キロバイト)

01_次第(第5回)(PDF形式 77キロバイト)

02_委員会名簿(第5回)(PDF形式 175キロバイト)

02_委員会名簿(第5回)(PDF形式 175キロバイト)

03_委員会資料(第5回本編)(PDF形式 6,516キロバイト)

03_委員会資料(第5回本編)(PDF形式 6,516キロバイト)

04_委員会資料(第5回概要版)(PDF形式 1,456キロバイト)

04_委員会資料(第5回概要版)(PDF形式 1,456キロバイト)

6 今後の予定

第4回福井空港ビル再整備構想検討委員会を開催しました

(令和7年4月28日更新)

1 日時

2 場所

3 出席者

刀根委員、佐々木委員、山本委員代理、廣嶋委員代理、平林委員、楠山オブザーバー

4 議事要旨

・空港に何が必要かというコンセプトを考えたときに「空とまちと人が織りなす余白」と設定した。

空港周辺(春江地区)には非常に充実した商業施設等があるが、憩いの場はエンゼルランドしかない。

豊かな都市には必ずある施設が余白(憩いの場)である。余白を作ることによりエリア全体の魅力に

つながる。

・余白になるためには、施設全体が利益を生み出す必要があり、場所をいろいろな機能(無目的な機能)に

変えながら、老若男女に利用していただける機能も必要(展望テラス・公園・コワーキングスペース)。

インフラとしての建築を行うことにより空港利活用を行い、福井・春江地区の魅力アップにつながる。

ワークショップからの発表後、意見あり。

・ワークショップメンバーには地域住民・民間事業者の方々にも入っていただいた。空港と地域住民の

距離を縮めていくことがワークショップを開いた目的である。福井空港の整備は来場者・事業者・

地域住民など多様な意見を取り入れて、実施していくことが必要。

・福井ならではの空港を作っていくことは楽しい。町と観光の一体化の観点で、空港に降り立ったとき

町が見えることは、観光客に福井を魅力的に感じてもらえる。地域と空港を結ぶことで、老若男女が

空港を通して福井を楽しみ、子供たちが将来のことを頭に浮かべることができることは素晴らしい。

・空港が目的となるだけでなく、地域の憩いの場になるとよい。

議事 (5) 福井空港が目指す姿

事務局からの資料説明後、意見あり。

・チャーター便を導入した際には手荷物検査・保管の対策が検討課題になる。ハンドリングの課題を

予習してほしい。

・観光部局とも連携してインバウンドに福井空港を活用できるかを協議してよくとよい。

<事務局>インバウンドの可能性は、観光部局ともタスクフォースを通して、しっかりと取り組んで

いきたい。

・国で空飛ぶクルマの検討が進んでいる。まずは都市部でだが夢の話として入れてほしいと思う。

<事務局>空飛ぶクルマに関しては、国の動向もしっかりと情報収集して、今から準備できることは

やっていきたい。

・海外富裕層向けの観光誘客に関しても将来的に検討してほしい。

<事務局>海外から直接来る飛行機は機体が大きいため、福井空港の滑走路の制約上着陸は難しい

と聞いている。ただ別の空港を経由して一度日本国内に入っていただければヘリも含めて、福井に

来ていただくということはできるので、まずはそういった形で取り組みたい。

・防災教育の拠点として空港を整備し、地域住民に親しまれる存在であってほしい。

・木材などを活用して福井らしい空港を作り、賑わいの拠点を作ってほしい。

議事 (6) 福井空港ビル再整備に係る敷地レイアウト (案)

事務局からの資料説明後、意見・質疑あり。

・各市町が場外離着陸場の整備を進めており、利用者も出てきている。民間ヘリの格納庫を

できるだけ早急に整備してほしい。

<事務局>民間格納庫の早期確保はこれからさらなる調整・検討が必要であり必要性は認識している。

・ビルの面積は現状と比較してどう変化するのか。

<事務局>DMAT活動や防災航空隊の機能強化の関係で現時点よりも面積は増加すると思われる。

・エプロンと空港ビルの距離が近いところが福井空港のメリットである。利用者が来てみたいと思う

施設配備を行ってほしい。

議事 (7) 新空港ビルに導入する機能(案)

事務局からの資料説明後、意見・質疑あり。

・新空港ビルには空の学びの場や市民・観光客の憩いの場となるような「空の駅」としての機能を

追加してほしい。

<事務局>どのような使い方や空間があれば、来場者が増えるかが課題である。ロビーの使い方や

展示物の工夫を考えながら、基本設計に臨んでいきたい。

・空港ビル単体でも一定の収益が確保できるような仕組みが必要。そのためには地域住民・観光客に

利用してもらえるような姿が必要である。

5 配布資料

6 今後の予定

第3回福井空港利活用に関するワークショップを開催しました

(令和7年1月21日更新)

1月14日に、福井空港ビルにおいて、地元住民の方や地元事業者の方が参加するワークショップを

開催しました。

1 日時

令和7年1月14日(火) 19時00分~20時30分

2 場所

福井空港ビル 2階 コミュニティホール(住所:坂井市春江町江留中50-1-2)

3 参加者

福井空港周辺にお住まいの地元住民や地元事業者の方、学生など21名

4 開催概要

5 会場の様子

第3回福井空港ビル再整備構想検討委員会を開催しました

(令和7年1月7日更新)

1 日時

令和6年10月22日(火) 13時00分~14時45分2 場所

福井空港ビル 2階 コミュニティホール(住所:坂井市春江町江留中50-1-2)3 出席者

川本委員、三寺委員、加藤委員、嶋田委員代理、真木委員、後藤委員、寺川委員代理、山田委員

八杉委員代理、山本委員代理、池田委員、佐々木委員、平林委員、楠山オブザーバー

4 次第

議事(1)第2回委員会の振り返り

議事(2)他空港の事例

議事(3)敷地内の施設レイアウトについて

議事(4)空港ビルの機能について

5 意見

- 「収益性」について考える必要あり。空港機能とは直接無関係の施設も考えられ、全部を官公庁だけで再整備・運営できるとは限らない。空港の場合、エアサイド側(滑走路やエプロンなど)も入れた収益の境界が年間利用客数200万人だが、民間事業者が関与するのであれば、収益性が重要になる。

- 空港ビルの再整備にあたっては「福井らしさ」を加味することが大切である。国内の空港民営化では、地元らしさが度々出てきて議論となる。地元のことは地元の人が意外と分かっていないこともあるから、よそ者の眼も必要かもしれない。そこでワークショップでの議論も踏まえることが必要である。

- 地元の利活用という点で議論されるが、航空機の運航費は非常に高い。防災ヘリや消防ヘリ等はインフラとして行われているから成り立つ。医療搬送先となる病院が近くにあるなどで付加価値を持たせることができれば、福井空港があるのは非常にいいという印象となるのではないか。

- 様々な意見が出ているが、あれもこれも一度に全てということは難しいので、第1段階はここまで、第2段階はここまで、将来的な課題としてはこういうものがあると段階を分けて整理してはどうか。

- 福井空港の特徴は街に非常に近いことである。ワークショップでは空港に面している道路からのアクセスのわかりやすさだけでなく、周辺施設からのアクセスや動線についても具体的に検討してほしいと意見があった。

- 「福井らしさ」という話だが、春江は「空の入り口」であり、「宇宙」「科学」「サイエンス」といった科学技術が詰まった施設が周辺に数多く存在するので、各施設と空港を上手く繋げることを意識してほしい。

- ワークショップでは、空港内の施設として防災がベースにありながら、先端技術との連携や飛行機が飛ぶ時間の情報発信をしてほしいと意見があった。

- 天草空港は定期便が1便のみで滑走路長は1000mである。当時、天草市が機材を購入し、県が空港を運営している。医者を福岡から運んだり、地域の人が福岡を経由して東京に行ったりするなど、基本的には地域の方向けのサービスである。地域重視という意味では福井空港と共通点がある。

- レイアウトの検討にあたっては現状を前提とするのではなく、将来形も念頭に進めていく必要があり、現段階で詰めすぎないほうがよい。長期的な視点で再整備の計画を進めてほしい。

- スポットの整備に合わせて格納庫の整備も検討してほしい。

- 大きな空港ビルに建て替えるということはないのだろうが、コンパクトなビルを建てる場合でも、可変的なパーティションを用いるなどフレキシブルな使い方をすることで、機能の拡充をすることができる。

- この委員会では、小型機による観光やビジネスを中心とした空港利活用の促進を検討する一方で、将来像を見ると長期的には定期的な利用を目指すことになっている。観光ビジネスのお客様には一時滞留するための付加価値を提供することが必要であるし、定期的な利用客に対しては普段使いの仕掛けも必要ではないか。

- 敷地を広げる計画はないため建物の面積が限られてくる。建物の階数や入れるべき機能の絞りこみについて検討していく必要がある。

- 「福井らしさ」というものを考えたとき、福井県の森林面積は県土の約75%ということがある。今後県産木材を使っていかなければいけない時期になるので、熊本空港のように一部を木材とすることで「福井らしさ」を出すことができるのではないか。

6 配布資料

7 今後の予定

第4回委員会の開催時期については未定第2回福井空港利活用に関するワークショップを開催しました

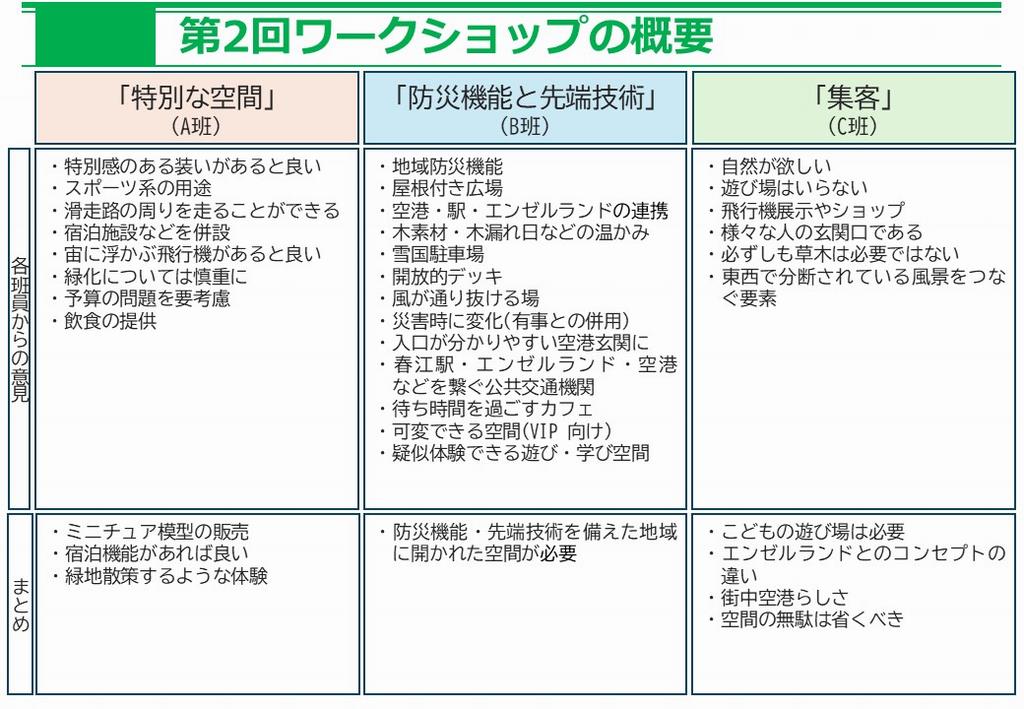

(令和6年11月12日更新)

を開催しました。

1 日時

令和6年10月17日(木) 19時00分~20時30分2 場所

福井空港ビル 2階 コミュニティホール(住所:坂井市春江町江留中50-1-2)3 参加者

福井空港周辺にお住いの地元住民の方や地元事業者の方など22名4 開催概要

5 配布資料

6 会場の様子

第2回福井空港ビル再整備構想検討委員会の開催を開催しました

(令和6年10月1日更新)

1 日時

2 場所

3 出席者

川本委員、三寺委員、加藤委員、嶋田委員代理、真木委員、後藤委員、寺川委員代理、半澤委員

山田委員、八杉委員代理、山本委員代理、池田委員、佐々木委員、平林委員、楠山オブザーバー

4 議事要旨

議事(1)第1回委員会の振り返り

事務局からの資料説明後、意見なし

議事(2)ワークショップについて

事務局からの資料説明後、以下の質疑あり

・ワークショップではどういった意見があったのか情報としてお知らせできるとよい。

・ワークショップでの議論は、委員会の冒頭で振り返りを行う。毎回まとめたシートを作るので、

その活用は県に委ねたい。参加者の皆さまには、地元に帰って周りの方にワークショップや空港

のことを話してほしいとお願いした。

<事務局>ワークショップに参加いただいている地域の方とも相談しながら、地元への情報展開

の図り方を検討したい。

議事(3)敷地内の施設レイアウトについて

事務局より資料に基づき検討方針を説明し了解を得た。以下の意見、質疑あり

・「課題および検討方針(資料18p)」の全部を一度に整備するのは時間もかかるので、順次整備

していくことも大事。また、全国の空港を見てきて新しいコンセプトなどを取り入れられるとよい。

・「空港ビルの機能(p22)」は、(1)ロビー・会議室および(3)テナントは、どれだけ多くの人

が来るかが焦点。それに対し、(2)付加機能は「ハレ」の場。若い人たちに来ていただくことが

大事。

・日本海側は鉄道よりもエアラインのほうが鉄道より競争力がある。

・福井空港は商業地が付近にあり、店舗がテナントとしてビルに入る方法だけでなく、周辺の店舗から

持ち込んでもらう形などで来ていただくといった方法もある。

・旅客のことなどを考えると駐車場をあまり減らすのは不安。今ある植え込みを平地化するなど、知恵を

絞ってなるべく駐車場を減らさない方向で検討願いたい。

<事務局>資料にある数値は、現況で駐車場は146台あり、そのうち日常の利用は最大で60台。

60台まで減らすということではない。必要台数は確保する。

・エプロンは地上からみると広く見えるが、航空機から見ると意外に小さい。東日本大震災時の先行事例

を参考に運用面を考えるとよい。

・現在の福井空港はビルの市街地側の部分が周辺のランドスケープからみて、来ていただきやすい環境と

なっておらず、ここはワークショップで検討したいと考えている。

・地元、周辺地域に関心を持ってもらえるように、引き続きワークショップで検討進めてほしい。

議事(4)空港ビルの機能について

事務局からの資料説明後、以下の質疑あり

・福井空港の特徴をいかに活かせるか、全国にないような機能を持たせるかが重要。

日本海側から教育旅行の受け入れや、恐竜博物館にむすびつけることができるのでは。ソフト面

でのスペースも確保しつつ、航空事業者に可能性をリサーチすることも重要では。どのような機能、

レイアウト、活用があるか、コスト面の限界も踏まえつつ、特徴を活かせるように知恵を絞ってほし

い。50年に1度のことであり、県外の方の意見も聞きながら、可能性を広げて検討していただきた

い。

・福井空港の特徴はグライダーのメッカであること。なかなか活動がクローズアップされていないが、

地域の子供たちのあこがれとなってきた。空を愛する子供たちを福井空港が育ててきたのは事実であ

り、これからも次の世代を育てる役割を担ってほしい。

<事務局>福井空港は、小型機やグライダー利用の多さが特徴。体験搭乗も行っている。

防災教育については、防災航空隊、県警航空隊も入居しており、こういった機関とも協力してコンテン

ツの強化をはかっていきたい。ロビーの広さなどはそれも念頭に考えたい。「くうこうであそぼう」

などの県民向けイベントにも取り組んでいく。

・今回整備した後は当分整備しないため、先を見据えてしっかり検討してほしい。パブリックスペースも

今よりも広くする必要ある。今の多目的ホールは柱もあって使い勝手が悪い。

・周辺からのアクセスも含めた動線の検討をするとよい。

・空港に来るときいつも入口を間違ってしまう。また、駐車場も関係者以外禁止の看板が見えて気軽に

入りにくい。

<事務局>ワークショップでの議論も踏まえながら、広さなど色々なことを検討していきたい。

空間の仕立てをどうすれば使い勝手がよくなるか、どうすれば使っていただけるかという部分を

しっかり考えていきたい。

・新幹線開業後、新幹線利用者が増えた一方、座りっぱなしがつらいという方もおり、飛行機の可能性

はある。

・将来像のロードマップはあるだろうが、ゴールに合わせるとよくないこともある。今のスケジュール

にこだわらず、先進地も見て、しっかり検討の時間をとることが重要では。

・新しいものをつくるとわくわくして、あれもほしいこれもほしいとなりがち。勝山市の恐竜博物館は

卵型の建物であるが、建物一つでも特徴となりうる。一方で何でもかんでも入れるのが良いのかという

観点もあり、身の丈に合った整備をすべき。

5 配布資料

6 今後の予定

第1回福井空港利活用に関するワークショップを開催しました

(令和6年9月9日更新)

を開催しました。

1 日時

2 場所

3 参加者

4 内容

5 配布資料

6 会場の様子

7 今後の予定

第1回福井空港ビル再整備構想検討委員会を開催しました

(令和6年7月19日更新)

7月8日に、福井空港ビルにおいて、ビル所有会社、福井県、学識経験者らにより構成される

第1回福井空港ビル再整備構想検討委員会を開催しました。

1 日時

令和6年7月8日(月)14時00分~15時30分

2 場所

福井空港ビル 2階 コミュニティホール(住所:坂井市春江町江留中50-1-2)

3 出席委員

川本委員、三寺委員、青山委員、真木委員、後藤委員、清水委員、寺川委員代理、半澤委員、山田委員

八杉委員代理、佐々木委員、池田委員、平林委員、楠山オブザーバー

4 内容

(1)現状と課題について(資料2)

事務局からの資料説明後、以下の意見交換がされました。

(2)意見交換

【観光・ビジネス面での利用について】

・道路や新幹線の整備が進んでいく中、空からの利用についても議論していくとよい。

・既に小型ジェットが来ており可能性がある分野である。

・空港周辺は商業の中心であり、地域的な魅力がある。非日常的な空間として集客できると面白い

のではないか。

・機体の駐機スポットと空港ビルが近く、駅からのアクセスも良いので福井空港はとても使いやすいが、

運用時間が短いと感じることもある。

・全国的に事例の少ない空の駅を作り、観光地として売り出して認知度を上げてはどうか。

・空港から目的地への移動について検討すべきではないか。

【防災面での利用について】

・空港は点の施設であり、道路などの線の施設よりも大規模災害時にも比較的早く復旧し、災害後の拠点

となりうる重要な施設である。

【機能強化について】

・小型機はヘリコプターが離陸する際の風から影響受けるため、ヘリコプターの両サイドには駐機

できない。現状の駐機スポットが拡張できれば、小型機にとって利便性が上がる。

・格納庫が足りていない。多くの機体が格納庫のある駐機地を求めている。

・建物の素材を見直してはどうか。木材にすればコストを抑えられたり、先進的な取り組みとなったり

しないか。

【その他の利用について】

・地元の方にとってもメリットがある施設としてどうにかできないか。今は入ってはいけなさそうな施設

であり、入りやすい外観の整備ができないか。

・地元に対して説明をしたり意見を聞いたりするのは大事だと思う。

・子ども向けに防災教育や空港の職業教育を行うことで、空港の役割を知らせることができる。

・空港の名称変更や愛称の設定をしてはどうか。

5 配布資料

01_次第(PDF形式 180キロバイト)

01_次第(PDF形式 180キロバイト)

02_出席者名簿(PDF形式 165キロバイト)

02_出席者名簿(PDF形式 165キロバイト)

03_配席図(PDF形式 108キロバイト)

03_配席図(PDF形式 108キロバイト)

6 今後の予定

第2回委員会は9月開催を予定しています。

福井空港ビル再整備キックオフ講演会を開催しました(7月5日更新)

令和6年6月23日に、福井空港ビル(住所:坂井市春江町)において、航空行政に詳しい慶応義塾大学

加藤一誠教授をお招きし、「様々な空港の好事例から学ぶ福井空港」について講演会を開催しました。

老朽化した福井空港ビルの建替を検討するためのキックオフと位置付けて実施し、地元の方々や空港利用

者など75名が参加しました。

加藤教授は講演会で空港の社会インフラとしての重要性と福井空港の可能性を指摘されるとともに国内外

の空港などの事例を紹介いただきました。今回の講演会で非常災害時における福井空港の必要性が再確認

でき、福井空港に必要な機能について考えるキックオフにふさわしい催しとなりました。

【講演会での主な意見】

・地元の方々に空港をわがことと思ってもらうことが大事であり、福井空港の活用には住民の利用や交流

拠点の視点が重要。

・1月の能登半島地震で福井空港が石川県の被災地への支援拠点と機能したことで、福井空港の防災拠点

としての効果が改めて認識された。

・空港ビルなどの再整備に関し、防災機能を強化するのであれば、ビルの位置などを考える必要がある。

・線のインフラである道路は大規模災害時に遮断され、復旧にも時間を要する一方で、点のインフラで

ある空港は復旧も相対的に早く遮断されることがないため、非常災害時には地震等の広域被害の支援

拠点となりうる。

〇講演会 加藤一誠教授(慶応義塾大学)による講演「さまざまな空港の好事例から学ぶ福井空港」

プロローグ企画として実施しました空港見学会やくうこうであそぼうの企画には約30名が参加し、

子どもさんや普段空港を利用しない方にも58年使われた空港を使っていただく機会となりました。

〇プロローグ企画 空港見学会

〇同時開催 くうこうであそぼう「パタパタ紙ひこうき作り」

チラシはこちら

関連ファイルダウンロード

01_委員会資料(第1回)(PDF形式 1,725キロバイト)

01_委員会資料(第1回)(PDF形式 1,725キロバイト) 02_委員会資料(第2回)(PDF形式 3,387キロバイト)

02_委員会資料(第2回)(PDF形式 3,387キロバイト) 03_委員会資料(第3回)(PDF形式 2,651キロバイト)

03_委員会資料(第3回)(PDF形式 2,651キロバイト) 04_委員会資料(第4回)(PDF形式 3,491キロバイト)

04_委員会資料(第4回)(PDF形式 3,491キロバイト) 05_委員会資料(第5回)(PDF形式 6,516キロバイト)

05_委員会資料(第5回)(PDF形式 6,516キロバイト) 06_福井空港ビル再整備構想(本編)(PDF形式 4,782キロバイト)

06_福井空港ビル再整備構想(本編)(PDF形式 4,782キロバイト) 07_福井空港ビル再整備構想(概要版)(PDF形式 1,451キロバイト)

07_福井空港ビル再整備構想(概要版)(PDF形式 1,451キロバイト) 08_ワークショップ成果発表資料(PDF形式 2,057キロバイト)

08_ワークショップ成果発表資料(PDF形式 2,057キロバイト)

※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。

地図

Google Maps サイトに移動して表示する(新しいウインドウが開き、福井県のサイトを離れます)

アンケート

より詳しくご感想をいただける場合は、kowan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

港湾空港課

電話番号:0776-20-0488 | ファックス:0776-20-0660 | メール:kowan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)

受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

ダウンロードはこちら

ダウンロードはこちら