No.2 収穫時期や追熟により好みの梅酒・梅シロップが作れる!(H25.5.17)

福井県は日本海側最大の梅産地として知られています。

おいしい福井梅をもっと使っていただくため、消費者の嗜好にあわせた梅酒や梅シロップの作り方を紹介します。

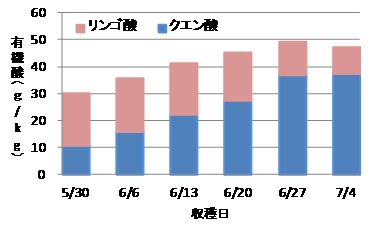

1.収穫時期が遅いほど酸味が増える

梅酒や梅シロップの酸味の主要な成分は、クエン酸やリンゴ酸などの有機酸です。収穫時期が遅いほどリンゴ酸は減少しますが、クエン酸はそれ以上に増加しますので、有機酸の全体量が増え、酸味が増加します(図1)。

しかし、収穫後の日数が経過するほど有機酸量は減少します。

|

| 図1 ウメ果実中の有機酸量 |

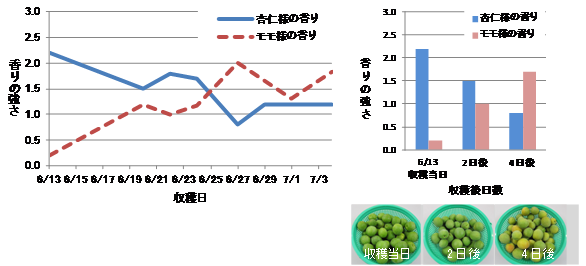

2.収穫時期や追熟により香りが変化する

6月中旬に収穫したウメからは杏仁のような香り、6月下旬以降に収穫したウメからはモモのようなフルーティーな香りの梅酒や梅シロップが作れます。また、6月中旬に収穫しても、室温で4日以上置き、追熟させると果皮が濃緑色から淡黄緑色になり、芳香が強くなります(図2)。

この状態のウメを用いるとモモのようなフルーティーな香りのする梅酒や梅シロップを作ることができます。ただし、収穫後のウメを30℃以上の温度に置くと、エチレンの発生が阻害され追熟が進まないので、高温になりそうな場所での追熟は避けましょう。

|

| 図2 収穫日による梅酒の香りの変化 ※熟練した評価者6名による官能評価に基づく |

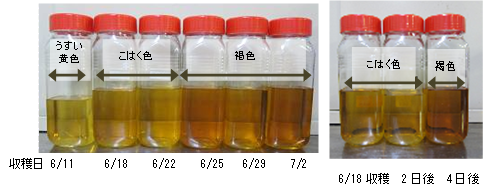

3.収穫時期が遅いほど色が濃くなる

ウメの収穫時期が遅くなるほど、梅酒の色が濃くなります。収穫時期の早いウメでも、収穫後の追熟期間が長いほど、梅酒や梅シロップの色が濃くなります(写真1)。

これは、収穫時期が遅くなったり、追熟期間が長くなったりするほど、核(種子)の色が濃くなり、核の着色が影響していると考えられます。また、収穫時期が遅くなるほど果汁が増加するので、出来上がりの液量が増えます。ただし、収穫時期が遅かったり、追熟したりしたウメは、果皮がやわらかくなり、梅シロップにすると発酵しやすくなり、味が落ちます。このため、一度冷凍してから加工する方が良いです。

これらの試験は、福井県の主要品種「紅サシ」で行った結果です。今後は、「新平太夫」や「福太夫」などの品種についても検討する予定です。

|

| 写真1 収穫時期および追熟による梅酒の着色 |

問い合わせ先

福井県園芸研究センター(担当:神田美奈子)

TEL:0770-32-0009 Mail:engei-ken@pref.fukui.lg.jp

アンケート

より詳しくご感想をいただける場合は、noshi@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

農業試験場

電話番号:0776-54-5100 | ファックス:0776-54-5106 | メール:noshi@pref.fukui.lg.jp

〒918-8215 福井市寮町辺操52-21(地図・アクセス)

受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)