活動の具体例

下記のような自然再生のための活動を推進しています。

ガイドブックには、より詳しいことが書かれているので、是非ガイドブックを手に入れて、実践してみてください!

バタフライガーデン -チョウが飛び舞う庭を作ろう!-

いろんな食草・食樹と1年を通して花が咲く庭作りをすると、多くのチョウが訪れてくれます。

「バタフライガーデン」の作り方についてはこちらへ! → ガイドブックP15 ガイドブックP16

トンボビオトープ -コンテナビオトープをつくり、トンボを呼ぼう!-

トンボの生活で最も大事な水辺環境をコンテナビオトープで用意することで、周辺に生息しているトンボを呼び込みます。

「コンテナビオトープ」の作り方についてはこちらへ! → ガイドブックP17 ガイドブックP18

バードサンクチュアリ -庭に野鳥を呼んでみよう!-

庭に野鳥を呼んでみませんか?そのポイントは、冬の餌の少ない季節に実のなる木を植えることと、餌台を作ることです。一度試してみてください!

■例 ① 野鳥レストラン ② ホテル

(餌不足になる冬に、庭にレストランを作ってやると小鳥は大喜び) (秋から冬、葉の混んだ常緑樹はねぐらに)

③ 実のなる木を植える

(昆虫がほとんど食べられない冬には、木の実に多くの野鳥が集まります)

ナンテン カキ

「バードサンクチュアリ」の作り方についてはこちらへ! → ガイドブック P11 ガイドブック P12 ガイドブック P13

【訂正】 ガイドブックP13に掲載しているシメのサイズに間違いがありました。

正: シメ L=18.5 W=31.5

誤: シメ L=33 W=55

(L=全長 、 W=翼開長 )

家庭菜園(有機栽培)

家族に新鮮で安全安心な野菜を食べさせたい。多少虫に食われていても、不格好でも有機栽培でやりたい…安全安心がとても美味しく感じさせてくれます。

無農薬、無化学肥料の家庭菜園に挑戦してみましょう!

有機栽培についてはこちらへ! → ガイドブック P14

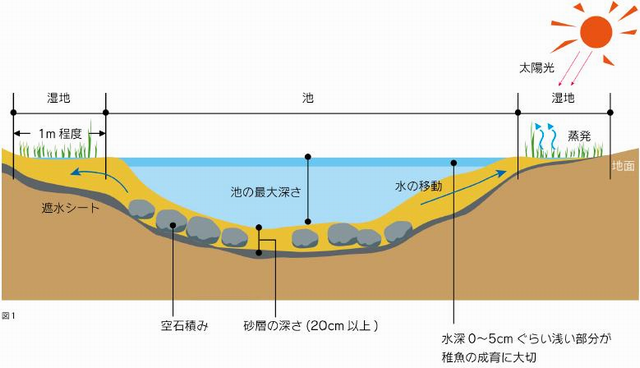

近自然池

生物の生息場所であるビオトープ池を、人工的に再現したものです。

「近自然池のしくみと作り方」についてはこちらへ! → ガイドブックP21 ガイドブックP22

ふゆみずたんぼ

普通の田んぼは冬の間には乾かしますが、「ふゆみずたんぼ」は冬にも水を入れます。すると、餌を求めてコハクチョウやカモなどの野鳥が飛んできます。

「ふゆみずたんぼ農法」についてはこちらへ! → ガイドブックP27

田んぼの自然再生

○ 水路に落ちたカメやカエルの脱出を助ける方法 ⇒ 亀カエルスロープ

○ 田んぼの水を落としても小さい生物が生き残れる方法 ⇒ 退避小路や池、湛水休耕田

「田んぼの生き物復活テクニック」はこちらへ! → ガイドブックP29 ガイドブックP30 ガイドブックP31

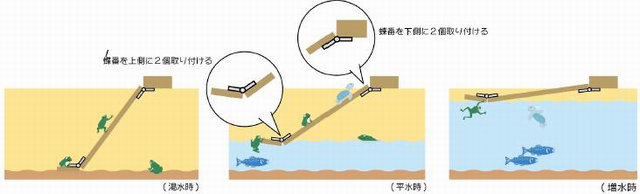

田んぼで魚を増やす方法 (水田魚道)

ほ場整備を行うと、田んぼの高さよりも水路の高さが低くなるために、魚たちは田んぼに入って卵を産むことができなくなります。そこで、ほ場整備の行われた田んぼに再び魚たちを上らせようと考え出されたのが「水田魚道」です。

「水田魚道」についてはこちらへ! → ガイドブック P32

樹液にくる昆虫

幼虫の好む環境を作り、カブトムシ・クワガタムシを増やそう!

「産卵場作り」についてはこちらへ! → ガイドブック P34

ため池の自然再生 -生き物豊かなため池を再生する-

<方法①> ため池周辺環境とのネットワーク

ため池の自然を再生する際には、周辺の環境とのつながりや目標とする生き物とその生活史に配慮することが必要です。

<方法②> 生き物の生息・生育環境の設備

多様な昆虫や両生類が定着するためには、産卵場所や、隠れ場所・休憩場所となる水草や周辺の樹林が必要です。

(多様な生き物を生き物を育むため池) (近代的な改修工事によって、生き物が消え去ったため池)

ため池の再生についてはこちらへ! → ガイドブックP39 ガイドブックP40

ホタル再生

家庭の生活排水や工業排水が流し込まれるドブ川や強い農薬を散布する田んぼには、ホタルが生息しません。ホタルの生息できる環境を作ることが大切です。

「ホタルの再生」についてはこちらへ! → ガイドブックP38

希少種保存

数が少なくなった種を再生するには、その種が好む環境を整備することが基本です。しかし、極端に数が少なかったり、野外から絶滅した場合には、人工的に増殖させ、生息環境を整備した上で生息場所に再び返すこともできます。

「絶滅に瀕している生き物の増殖」についてはこちらへ! → ガイドブック P42

公共事業での自然再生

公共事業に伴う土地の改変や工作物等の建設は、環境に負荷を与え、自然環境や周辺の生活環境等へ大きな影響を及ぼすおそれがあります。これらの環境は一度破壊されると復元が困難になるため、その計画・設計および工事施工にあたり十分な環境への配慮を行う必要があります。

「公共事業での自然再生」についてはこちらへ! → ガイドブック P43 ガイドブック P44 ガイドブック P45

植樹・植栽

市街地や庭先以外の植樹・植栽は、原則として郷土に生息する在来種を使いましょう!

樹種を選定する場合には、次のことを守りましょう。

- その土地に自然に生息している樹種の選定

- 地域産(市町レベル)の苗や種の優先使用

- 近くの里山などから植栽する樹種の種を集め、まず苗作りから始めましょう。

「オススメ植栽木」、「ドングリの苗木の育て方」についてはこちらへ! → ガイドブック P46 ガイドブック P47

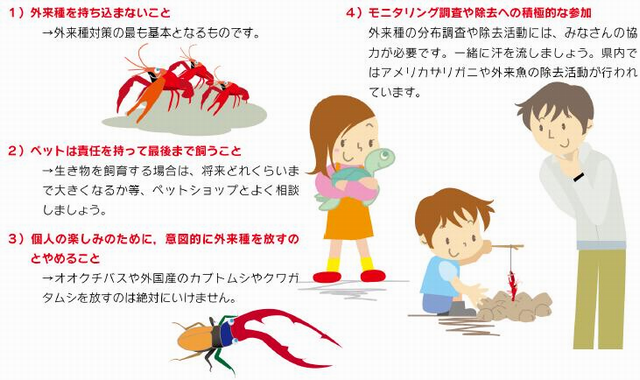

外来種について

もともとその地域に生息していなかったが、人為的な行為(意図的、偶然を問わず)によってもたらされ、野生化してしまった生き物のことを、外来種と呼びます。

外来種が増えると、自然生態系への影響や人体への直接危害、産業への影響などが考えられます。

では、私たちは、外来種に対して、どのような対応をすべきでしょうか?

特定外来生物と外来生物法

特定外来生物や要注意外来生物は、持ち込まず可能な限り取り除くことが、自然再生です。

○ 外来生物法とは?

外来生物による、自然の生態系や人の生命、身体、農林水産業にもたらされる被害を防止することを目的とした法律です。

この法律では、大きな被害を及ぼす外来種の指定、外来種の取り扱いの規制、防除に関する事項等を規定しています。

また、外来生物による被害を防止するために、外来生物被害予防3原則を掲げています。

○ 外来生物被害予防3原則

1. 悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に「入れない」

2. 飼っている外来生物を野外に「捨てない」

3. 野外にすでにいる外来生物は他の地域に「拡げない」

○ 特定外来生物とは?

外来生物法において、海外起源の外来生物であって、生態系、人の生命・身体・農林水産業に対して、特に大きな被害を及ぼすものの中から指定されます。

特定外来生物は生きている個体、卵、種子、器官等も含まれます。また、飼育・栽培・保管・生きたままの運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことが禁止されています。

■現在県内で見つかっている特定外来生物■

法律で取り扱いについて規制がありますので、要注意!!

ブラックバス ブルーギル ウシガエル アライグマ

(オオクチバス・コクチバス)

オオキンケイギク オオハンゴンソウ アレチウリ オオフサモ

ボタンウキクサ オオカワヂシャ

■県内で見つかっている主な要注意外来生物■

法律による規制はないが、特定外来生物のような日本在来の生物への悪影響がみられる生き物

(ミシシッピ)アカミミガメ カラドジョウ タイリクバラタナゴ

コカナダモ オオカナダモ ホテイアオイ キショウブ

ハルジオン アメリカセンダングサ メマツヨイグサ ブタナ

「外来種」についてはこちらへ! → ガイドブックP49 ガイドブックP50 ガイドブックP51 ガイドブックP52

ガイドブックP53 ガイドブックP54 ガイドブックP55 ガイドブックP56

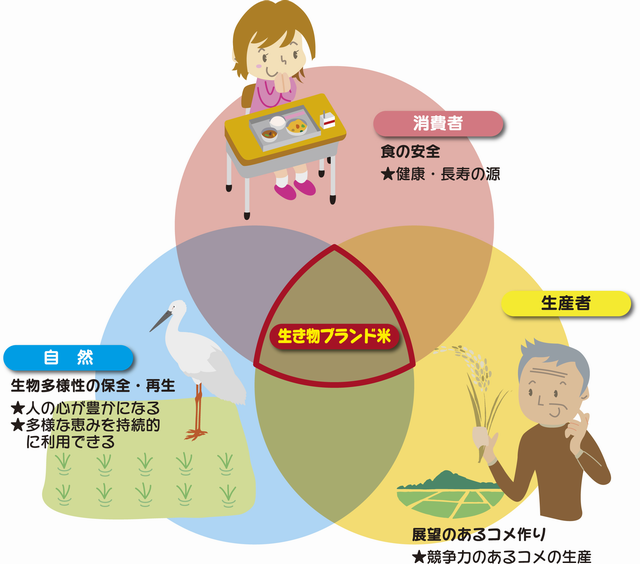

自然再生ふくい型農法の拡大 -3つの安心を目指す-

3つの安心とは?

○消費者の安心 : 体によい安全なお米が食べられる

○生産者の安心 : 付加価値の付いたお米で安定した収入が得られる

○生き物の安心 : 田んぼの自然環境が生き物にとって棲み易い環境になる

3つの安心によって育まれる生き物ブランド米とは?

コウノトリやトキ、雁のようなシンボル的な生き物や、メダカやゲンゴロウのような身近な生き物との共存を前面に押し出し、自然環境への配慮や食の安全性を消費者に訴え、通常の価格より高く販売するお米のこと。

自然再生ふくい型農法の条件とは?

次のA~Cの3つのコースそれぞれの条件をクリアすることが条件です。

| A. 田んぼに生き物の生息環境を創り出す自然再生コース (次の①~⑧の内、最低二つに取り組む) |

| ① ふゆみずたんぼ(秋から田んぼに水を張る)、早期湛水(3月から田んぼに水を張る) |

| ② 中干し延期(7月中旬頃まで) |

| ③ 中干し時にオタマジャクシやカエルなどが逃げ込める退避みぞや池を田んぼ内に造成 |

| ④ 水田魚道やカエルスロープの設置 |

| ⑤ 近くの休耕田の湛水化や草原化 |

| ⑥ 農地周辺へのクヌギやハンノキの植栽(はさ木のある水田景観の再生) |

| ⑦ 堆肥場の造成 |

| ⑧ 外来種の除去 |

| B. 環境調和型農業コース (次の①~③のいずれかの認証を受ける) | |

| ① エコファーマー農産物 | |

| ② 特別栽培農産物 | |

| ③ JAS有機農産物 | |

| C. 自然再生に取り組んだ効果を測る生き物調べコース (生き物調査を最低二つ実施する) |

自然再生ふくい型農法で作られた「生き物ブランド米」を食べ始めるだけで、

生き物を育む田んぼの面積が増え、

自然再生ふくい行動プロジェクトへの参加が始まります!

食べたら登録しましょう!

「自然再生ふくい型農法」についてはこちらへ! → ガイドブック P57 ガイドブック P58 ガイドブック P25, P26

田んぼの生き物調査

田んぼにいる生き物の数や種類を調べ、田んぼにいる生き物の生息状況を知ることができる調査です。

自然再生ふくい型農法の成果を生き物がどれだけ再生したのかで測るための調査方法を紹介しています。

「田んぼの生き物調査」についてはこちらへ! → ガイドブック P59 ガイドブック P60 ガイドブック P61

ガイドブック P62 ガイドブック P63 ガイドブック P64

ガイドブック P65 ガイドブック P66 ガイドブック P67

アンケート

より詳しくご感想をいただける場合は、shizen@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

自然環境課

電話番号:0776-20-0305 | ファックス:0776-20-0635 | メール:shizen@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)

受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)