補装具相談

補装具とは

- 身体障害者手帳所持者および難病患者等の身体機能を補いまたは代わりとなり、かつ、長期間にわたり継続して使用されるもので、厚生労働省令で定める基準に該当するものです。

- 身体障害者手帳等に記載された障害に関係する補装具の費用が支給対象となります。

- 身体障害者手帳を保持していない場合でも、下記の難病の場合は支給対象となります。

障害者総合支援法の対象疾病(難病等)| 厚生労働省 - 市町の福祉担当課が申請窓口となり、その費用の一部が支給されます(所得制限があります)。

- 補装具の種目や名称により必要な書類や判定の流れが異なります。(「補装具の種目」「種目ごとの判定区分」参照)

- 参考資料

補装具費支給制度の概要 |厚生労働省

こどもが補装具を利用するご家庭の皆様へ(リーフレット)

補装具の種目 R7年度

- 補装具費支給の対象となる種目は下表のとおりです。

補装具の種目 相談所または

小浜病院への来所 ※1医師意見書 ※2 視覚障害 視覚障害者安全つえ ー ー 義眼 ー 必要 眼鏡 ー 必要 聴覚障害

※3補聴器 ー 必要 肢体不自由

※6義肢 必要 ー 装具 必要 ー 姿勢保持装置 必要 ー 車載用姿勢保持装置 ※4 ー 必要 車椅子 ※5 ー 必要 電動車椅子 ※5 必要 ー 歩行器 ※5 ー 必要 歩行補助つえ ※5 ー 必要 肢体不自由

+ ※6

音声・言語重度障害者用意思伝達装置 ー 必要 障がい児のみ

※7起立保持具

排便補助具ー 必要

※1 障がい児(18歳未満)の来所は不要です。

※2 修理不能となり、同じ型式の再支給を希望する場合は不要です。

※3 人工内耳用音声信号処理装置の修理に関する取扱いについては下方に記載があります。

※4 R7年度より、座位保持椅子が車載用姿勢保持装置に種目名が変更となりました。

障がい児のみではなく、障がい者への支給ができるようになりました。

車載用姿勢保持装置と姿勢保持装置は別の種目となりますので、それぞれ1個支給することができます。

※5 介護保険優先です。

※6 必要に応じてご自宅等に訪問します。

※7 障がい児とは、身体に障害のある18歳未満の児童のことです。

R7年度より、障がい児のみの種目は起立保持具、排便補助具となりました。

頭部保持具は車載用姿勢保持装置の付属品となりました。

種目ごとの判定区分

- 相談所の判定を要するもの(18歳以上)

判定方法 補装具の種目 来所判定 義肢

装具

姿勢保持装置

電動車椅子(簡易形・標準形)※1書類判定 補聴器

車椅子(モジュラー・オーダーメイド)

重度障害者用意思伝達装置 ※2※1 電動車椅子は申請者の身体状況や操作等の確認も含め、相談所職員および市町職員がご自宅等へ事前訪問を行います。

※2 重度障害者用意思伝達装置は申請者の身体状況や操作等の確認も含め、相談所職員がご自宅等へ事前訪問を行います。 - 相談所の判定を要しないもの〔市町判断〕

対象者 補装具の種目 障がい者

・

障がい児視覚障害者安全つえ

義眼

眼鏡

車載用姿勢保持装置

車椅子(レディメイド)

歩行器

歩行補助つえ

(人工内耳用音声信号処理装置の修理)※1障がい児 義肢

装具

補聴器

車椅子(モジュラー・オーダーメイド)

電動車椅子(簡易形・標準形)

起立保持具

排便補助具

重度障害者用意思伝達装置

※1 人工内耳は音声信号処理装置の修理のみが対象となります。

補装具判定の方法

判定には以下の方法があります。

1.ご本人様の来所による判定

相談所:原則 第2金曜日 午後(事前予約制)

公立小浜病院:原則 第3金曜日 午後(事前予約制)

※来所が難しい場合は、ご自宅等に訪問等いたします。お住まいの市町窓口にご相談ください。

2.書類による判定

人工内耳用音声信号処理装置の修理に関する取扱いについて

- R2.4~から補装具費支給制度に人工内耳用音声信号処理装置の修理が加わりました。更生相談所の判定を要せずに、市町で支給決定しても差し支えありません。

(1)人工内耳の仕組み

人工内耳とは、内耳(蝸牛)に電極を埋め込み、聴神経を直接刺激して音を聞く機器です。耳に掛けて、又は側頭部に装着して周囲の音を拾い、その音を処理する体外装置と手術により内耳(蝸牛)に埋め込み聴神経を刺激する体内装置から構成されます。

(2)対象者

人工内耳装用者のうち、医師が当該人工内耳音声信号処理装置の修理が必要であると判断している者

(3)対象機種の範囲

人工内耳用音声信号処理装置(標準型・残存聴力活用型)のみ

※注意1 人工内耳用インプラント、人工内耳用ヘッドセット(マイクロホン・送信コイル・送信ケーブル・マグネット・

接続ケーブル等)、人工内耳用音声信号処理装置の電池は対象外

※注意2 新機種を使用したい等、本人の選好による機器の交換は対象外

※注意3 人工内耳材料が破損した場合及び医学的に必要と認められる場合の交換は医療保険給付の対象

(4)必要書類

ア 補装具費支給申請書(※市町作成の様式に申請者が記入)

イ 人工内耳用音声信号処理装置 確認票(様式2)(※15条指定医が作成)

人工内耳用音声信号処理装置 確認票(PDF形式 189キロバイト)

人工内耳用音声信号処理装置 確認票(PDF形式 189キロバイト)

ウ 修理見積書(※補装具事業者が作成)

補装具の2個支給について

- 補装具費の支給対象となる補装具の個数は、原則として1種目につき1個ですが、身体障がい者・児の障がいの状況等を勘案し、

職業又は教育上等特に必要と認めた場合は、2個とすることができます。 - 聴覚及び視覚に障がいのある盲ろう者の障がい特性を踏まえ、補聴器の複数(両耳)支給や眼鏡(屋内/屋外)支給等、情報取得に必要であると認められれば、実情に応じた個数を支給することができます。

※補装具意見書(医師記載)に2個必要であることの詳細な記載が必要です。詳しくはお住まいの市町窓口にお問い合わせください。

差額自己負担の取扱いについて

- 補装具支給の必要性を認める補装具について、使用者本人が希望するデザイン、素材等を選択することにより基準額を超える場合は、追加する当該機能が使用者の身体機能の補完および適合に影響を与えないと認められる場合に限り、当該補装具に係る基準額との差額を本人が負担することとして支給の対象としています。

【差額自己負担の例】

◎補聴器において、支給決定したものと同等の機能を持つ小型軽量なものを使用したい場合に、支給決定額との差額を

自己負担として差し支えない。ただし、次のことに注意してください。

判定:高度難聴用耳かけ型 → 希望:重度難聴用耳かけ型 差額自己負担×

◎自走用車椅子の支給において、介助者のみが使用する機能(介助用ブレーキ等)を追加する場合に、機能を追加した費用のみを

自己負担として差し支えない。(介助用ブレーキなしでの支給基準額との差額自己負担。)

※ただし、医師が認めた場合(車椅子処方箋に介助用ブレーキ等が処方されている場合)においては、

差額自己負担とはなりません。

◎視覚障害者安全つえにおいて、日常生活には軽金属等の素材で問題ないものの、より軽量なカーボン製を使用したい場合には、

軽金属等の支給基準額との差額を自己負担として差し支えない。

◎眼鏡(遮光用)に視力矯正機能を追加したものの支給対象者は、視野障害だけでなく視力障害の認定基準を満たしていること

が必要ですが、視野障害のみで視力障害の認定基準を満たさない場合に、視力矯正機能の追加に要する費用のみを自己負担と

して差し支えない。

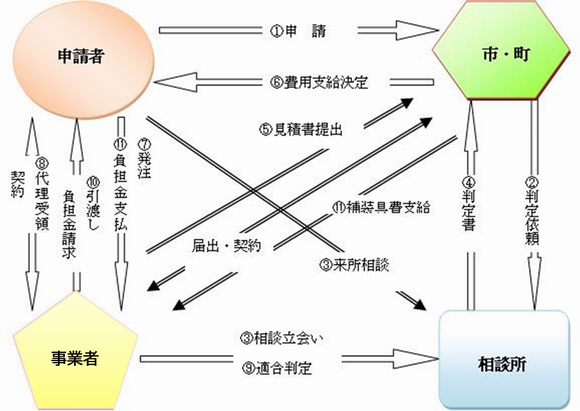

補装具費支給の流れ

- 相談所への来所判定が必要な補装具種目について

1.補装具費の支給を希望する方は、申請窓口である市町に申請を行ってください。

2.市町で審査を行い、相談所に判定依頼をします。

3.相談判定の場には、申請者に来所していただくだけではなく、発注予定事業者の立会いをお願いしています。

4.医学的判定後、結果(判定書)を相談所から市町に送付します。

5.事業者は市町に事業者見積書を提出します。

6.市町は「4.判定書」と「5.見積書」に基づき、申請者に費用支給決定を通知します。

7.費用支給決定通知後、申請者はあらかじめ市町に届出をしている事業者に費用支給決定のあった補装具の発注をします。

8.「7.発注」と同時に、事業者が申請者に代わって市町から費用支給を受ける契約をします。

9.相談所等で適合判定を受けます。

10.補装具が完成したら、事業者が申請者に補装具を引き渡し、併せて費用請求もします。

11.市町は事業者に対し補装具費を支給します。併せて、申請者は自己負担分を事業者に支払います。

補装具費支給制度における借受けについて

補装具の支給は「購入」を原則としていますが、利用者の利便性の面から平成30年度4月から借受けが適当と考えられる場合に限り、借受け費用も支給対象となりました。

借受けによる支給が適当であると判断される場合は、下記の場合です。

- 身体の成長に伴い、補装具の短期間での交換が必要であると認められる場合

- 障がいの進行により、補装具の短期間の利用が想定される場合

補装具の購入に先立ち比較検討が必要と認められる場合

相談方法

原則、来所相談(平日9時から16時で要予約)でお受けします。

関連様式について 2025.11.1より名称の変更にともない、意見書を更新しました。

- 各様式はPDF形式で掲載しています。下記からダウンロードし、ご利用ください。

- Word形式で必要な方は、相談所までご連絡ください。

- 処方箋はExcel形式での提供となります。

関連ファイルダウンロード

(補様式1)補装具意見書(市町判断の補装具用)(PDF形式 526キロバイト)

(補様式1)補装具意見書(市町判断の補装具用)(PDF形式 526キロバイト) (補様式2)補装具意見書(義肢・装具)(PDF形式 532キロバイト)

(補様式2)補装具意見書(義肢・装具)(PDF形式 532キロバイト) (補様式3)補装具意見書((車載用)(姿勢保持装置)(PDF形式 531キロバイト)

(補様式3)補装具意見書((車載用)(姿勢保持装置)(PDF形式 531キロバイト) (補様式4)補装具意見書(視覚障がい者用)(PDF形式 534キロバイト)

(補様式4)補装具意見書(視覚障がい者用)(PDF形式 534キロバイト) (補様式5)補装具意見書・処方箋(補聴器)(PDF形式 546キロバイト)

(補様式5)補装具意見書・処方箋(補聴器)(PDF形式 546キロバイト) (補様式6)補装具意見書(車椅子)(PDF形式 535キロバイト)

(補様式6)補装具意見書(車椅子)(PDF形式 535キロバイト) (補様式7)補装具意見書(電動車椅子)(PDF形式 535キロバイト)

(補様式7)補装具意見書(電動車椅子)(PDF形式 535キロバイト) (補様式8)補装具意見書(重度障害者用意思伝達装置)(PDF形式 402キロバイト)

(補様式8)補装具意見書(重度障害者用意思伝達装置)(PDF形式 402キロバイト) (補様式10)義手処方箋(PDF形式 275キロバイト)

(補様式10)義手処方箋(PDF形式 275キロバイト) (補様式11)義足処方箋(PDF形式 296キロバイト)

(補様式11)義足処方箋(PDF形式 296キロバイト) (補様式12)装具処方箋(PDF形式 420キロバイト)

(補様式12)装具処方箋(PDF形式 420キロバイト) (補様式13)(車載用)姿勢保持装置処方箋(PDF形式 321キロバイト)

(補様式13)(車載用)姿勢保持装置処方箋(PDF形式 321キロバイト) (補様式14)車椅子処方箋(PDF形式 459キロバイト)

(補様式14)車椅子処方箋(PDF形式 459キロバイト) (補様式15)簡易形電動車椅子処方箋(PDF形式 441キロバイト)

(補様式15)簡易形電動車椅子処方箋(PDF形式 441キロバイト) (補様式16)標準形電動車椅子処方箋(PDF形式 345キロバイト)

(補様式16)標準形電動車椅子処方箋(PDF形式 345キロバイト) 人工内耳用音声信号処理装置 確認票(PDF形式 189キロバイト)

人工内耳用音声信号処理装置 確認票(PDF形式 189キロバイト)

※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。

アンケート

より詳しくご感想をいただける場合は、fukusiso@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

障がい福祉・精神保健相談所

電話番号:0776-84-8232 | ファックス:0776-58-3719 | メール:fukusiso@pref.fukui.lg.jp

〒910-0846 福井市四ツ井2丁目8-1(地図・アクセス)

受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

ダウンロードはこちら

ダウンロードはこちら