○福井県文書規程

昭和61年4月1日

福井県訓令第6号

庁中一般

各出先機関

福井県文書規程

福井県文書規程(昭和39年福井県訓令第9号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 文書の受領、配布および収受(第10条―第17条)

第3章 電磁的記録の受信等(第17条の2)

第4章 文書の起案等(第18条―第32条)

第4章の2 承認情報システム(第32条の2・第32条の3)

第5章 文書等の浄書、発送等(第33条―第44条)

第6章 文書等の保管、保存等(第45条―第66条)

第7章 雑則(第67条・第68条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、本庁および出先機関における文書等の取扱いについて定め、もって文書事務の適正化を図り、その能率的な運営を図ることを目的とする。

(全部改正〔平成31年訓令2号〕)

(1) 本庁 福井県行政組織規則(昭和39年福井県規則第21号。以下「組織規則」という。)第2章に規定する本庁をいう。

(2) 出先機関 組織規則第3章に規定する出先機関をいう。

(3) 所属長 本庁の課(政策推進グループ(組織規則第4条第2項の政策推進グループをいう。)、新幹線政策連携室(組織規則第4条第5項の新幹線政策連携室をいう。)および会計局を含む。以下同じ。)の長(以下「課長」という。)および出先機関の長(以下「所長」という。)をいう。

(4) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(5) 文書等 本庁の課および出先機関の職員が職務上作成し、または取得した文書(図画を含む。以下同じ。)および電磁的記録であって、本庁の課および出先機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるもの

イ 歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がなされているもの

(6) 電子文書 電磁的記録のうち、第8号の文書管理システムによる情報処理の用に供するため当該システムに記録されたものをいう。

(7) 情報システム 電子計算機およびプログラムの集合体であって、情報処理の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。

(8) 文書管理システム 文書等の収受、起案、決裁、保存その他の文書等の管理を総合的に行うための情報システムをいう。

(9) 起案文書 上司の決裁を受けるための事案の決定案を記載し、または記録した文書等をいう。

(10) 供覧文書 上司の閲覧に供するために回付する文書等をいう。

(11) 原議書 決裁の手続を終了した起案文書をいう。

(12) 台帳 一定の様式に起案または供覧の結果を記載し、または記録した文書等をいう。

(13) 完結文書 事案の処理を終了した文書および文書である台帳で記載すべき事案が発生しなくなったものをいう。

(14) 完結電磁的記録 事案の処理を終了した電磁的記録および電磁的記録である台帳で記録すべき事案が発生しなくなったもの(次号の完結電子文書を除く。)をいう。

(15) 完結電子文書 事案の処理を終了した電子文書および電子文書である台帳で記録すべき事案が発生しなくなったものをいう。

(16) 完結文書等 完結文書、完結電磁的記録および完結電子文書をいう。

(一部改正〔平成10年訓令3号・12年14号・14年26号・17年37号・19年34号・20年5号・22年12号・31年2号・令和元年1号・4年5号・5年14号〕)

(文書等による事務処理の原則)

第3条 事務は、文書等により処理することを原則とする。

(一部改正〔平成10年訓令3号・17年37号・22年12号〕)

(文書等の取扱い)

第4条 文書等は、事務能率の向上に役立つよう常に正確かつ迅速に取り扱わなければならない。

(一部改正〔平成10年訓令3号・12年14号・17年37号・22年12号〕)

(情報公開・法制課長等の責務)

第5条 情報公開・法制課長は、本庁の課および出先機関における文書の取扱いが適正に行われるよう指導しなければならない。

2 情報公開・法制課長およびDX推進課長は、本庁の課および出先機関における電磁的記録の取扱いが適正に行われるよう指導しなければならない。

(全部改正〔平成12年訓令14号〕、一部改正〔平成17年訓令11号・37号・22年12号・25年2号・31年2号・令和元年1号・4年4号〕)

(所属長の責務)

第6条 所属長は、当該課および出先機関における文書事務が適正かつ円滑に遂行されるよう努めなければならない。

(一部改正〔平成10年訓令3号・12年14号〕)

(文書取扱責任者)

第7条 本庁の課および出先機関に文書取扱責任者を置く。

2 本庁の課の文書取扱責任者は、当該課の事務を総括する課長補佐をもって充てる。ただし、課長補佐が置かれていない課にあっては、課長が職員のうちから指定するものとする。

3 出先機関の文書取扱責任者は、当該出先機関の庶務を担当する課の長をもって充てる。ただし、庶務を担当する課の長が置かれていない出先機関にあっては、所長が職員のうちから指定するものとする。

4 文書取扱責任者は、上司の命を受けて、次に掲げる事務を行う。

(1) 文書等の収受または受信および発送または発信に関する事務

(2) 文書等の審査に関する事務

(3) 完結文書等および台帳であって記載し、または記録すべき事案が発生し得るものの整理、保管および保存に関する事務

(4) 次条第1項の文書管理担当者の指導監督に関する事務

(5) 前各号に掲げるもののほか、文書事務の総括および改善に関する事務

(一部改正〔平成9年訓令2号・10年3号・12年14号・17年37号・22年12号・31年2号・令和元年1号・4年5号〕)

(文書管理担当者)

第8条 本庁の課および出先機関に、文書管理担当者を置く。

2 文書管理担当者は、所属長が、当該課または出先機関に属する職員のうちから指定する。

3 文書管理担当者は、文書取扱責任者の指示を受けて、次に掲げる事務を処理する。

(1) 第45条第1項の規定によるファイル基準表の作成に関する事務

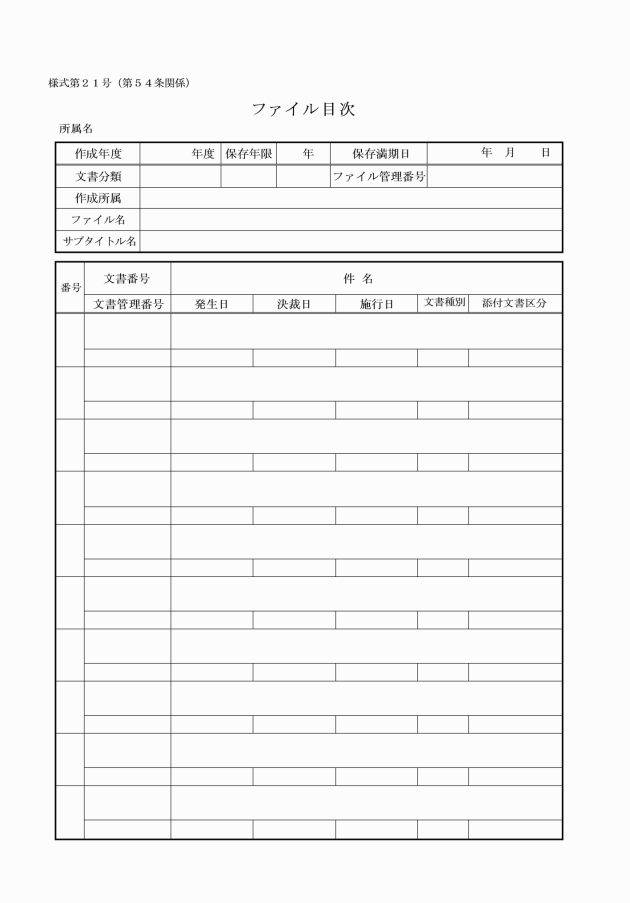

(2) 第54条第1項本文の規定によるファイル目次の添付に関する事務

(3) 第56条の規定によるファイル管理簿の作成に関する事務

(4) 前3号に掲げるもののほか、完結文書等および台帳であって記載し、または記録すべき事案が発生し得るものの整理に関する事務

(一部改正〔平成10年訓令3号・12年14号・17年37号・19年8号・22年12号・31年2号・令和4年5号〕)

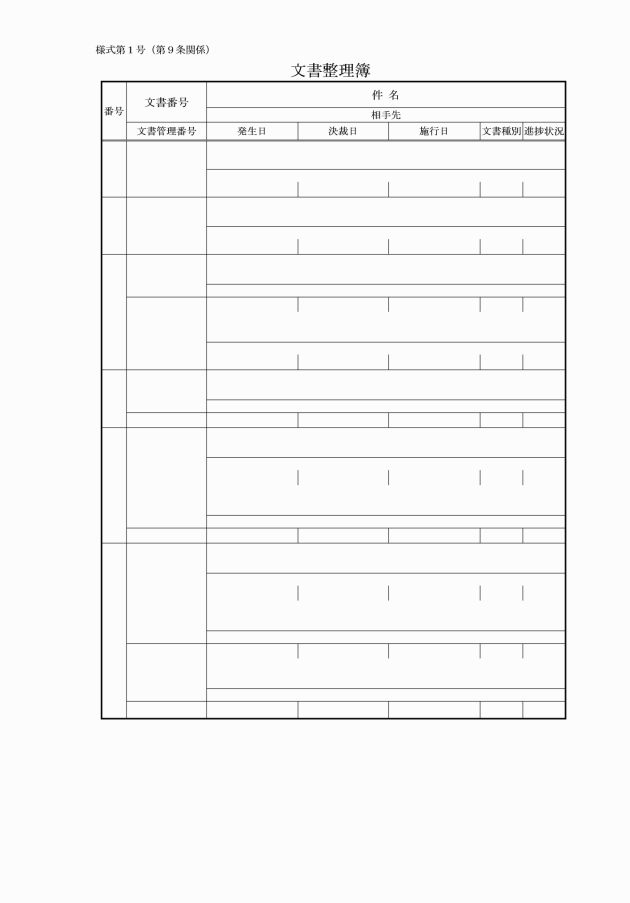

2 前項の文書整理簿、秘扱文書件名簿および文書件名簿(以下「文書整理簿」と総称する。)に記載し、または記録する文書番号は、文書等の収受または受信および発送または発信を通じ本庁の課または出先機関ごとに一連の番号を用いるものとし、その番号は、毎年4月1日から始まり、その翌年の3月31日に終わるものとする。ただし、同一の件名で年度間を通じ多量に処理する文書等については、一連の番号に代えて、同一の番号に枝番号を付したものを文書番号として用いることができる。

3 同一の事案に関する照会、回答等の文書等については、事案完了まで同一の文書番号を用いるものとする。この場合において、当該事案が前年度から継続するものであるときは、第33条の規定により文書等に記載し、または記録する文書記号の前に当該年度を表わす数字を記載し、または記録しなければならない。

(全部改正〔平成17年訓令37号〕、一部改正〔平成20年訓令25号・22年12号・令和4年5号〕)

第2章 文書の受領、配布および収受

(全部改正〔平成31年訓令2号〕)

(文書の受領)

第10条 本庁に到達した文書は、情報公開・法制課長が受領する。ただし、当該文書の内容に係る事務を担当する課(以下「主管課」という。)に直接到達した文書については、主管課の長(以下「主管課長」という。)が受領することができる。

2 出先機関に到達した文書は、所長が受領する。

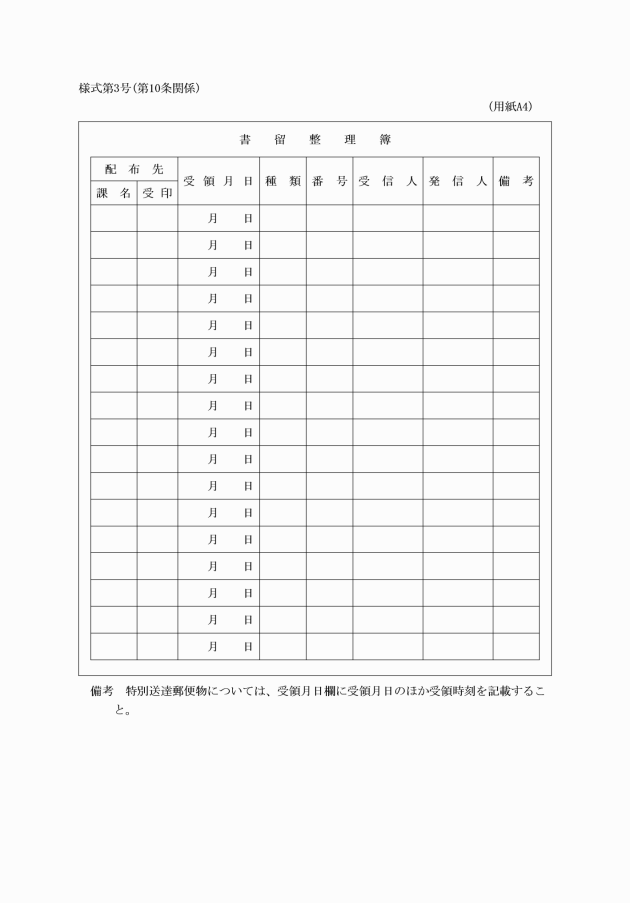

3 情報公開・法制課長および所長は、書留郵便物を受領したときは、書留整理簿(様式第3号)に必要な事項を記載しなければならない。

4 情報公開・法制課長および所長は、郵便料金等の未納または不足の文書については、官公署から発送されたものその他必要と認めるものに限り、その未納または不足の料金を支払って受領することができる。

(一部改正〔平成10年訓令3号・17年11号・37号・19年49号・22年12号・31年2号〕)

(当直者の文書の受領)

第11条 当直勤務の職員(以下「当直者」という。)は、休日または正規の勤務時間外に到達した文書を受領し、所長に引き継がなければならない。この場合において、当直者は、書留郵便物を受領したときは、前条第3項の書留整理簿に必要な事項を記載しなければならない。

(一部改正〔平成10年訓令3号・22年12号・31年2号〕)

(1) 知事および副知事 秘書課

(2) 政策推進グループを置く部の長 政策推進グループ

(3) 課に属しない職員(前2号に掲げる者を除く。) 情報公開・法制課長が指定する課

2 情報公開・法制課長は、県または部宛ての文書、部長以上の職宛ての文書(「親展」または「秘」の表示のあるものを除く。)その他開封しなければ配布先が判明しない文書については、開封した上で主管課に配布するものとする。

3 前項の場合において、主管課の明らかでない文書があるときは、情報公開・法制課長は、速やかに上司の指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成10年訓令3号・14年26号・15年20号・17年11号・22年12号・31年2号・令和元年1号〕)

第13条 削除

(削除〔平成17年訓令37号〕)

(本庁における文書の収受)

第14条 課長は、次に定めるところにより、文書取扱責任者に文書を収受させなければならない。

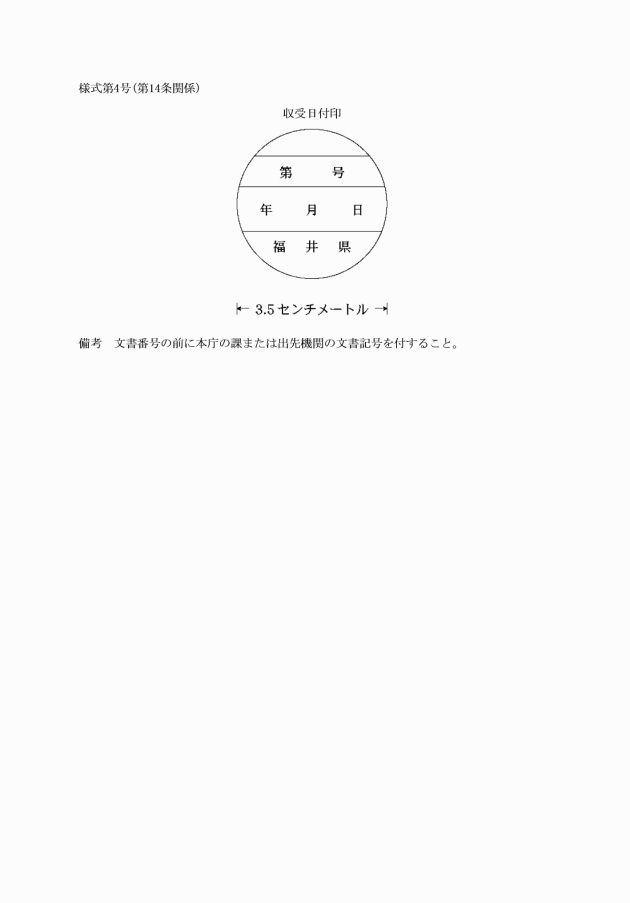

(2) 前号の規定により受け取った文書および第10条第1項ただし書の規定により直接受領した文書に収受日付印(様式第4号)を押印すること。ただし、当該文書の内容が担当する事務に属さないと認めるときは、その理由を示して、直ちに情報公開・法制課長に返付するものとする。

(3) 文書を受領した時刻が権利の得喪または変更に関係のあるときは、当該文書の余白に情報公開・法制課長が受領した時刻を記載すること。

(4) 文書管理システムに必要な事項を登録すること。ただし、軽易な文書については、当該登録を省略することができる。

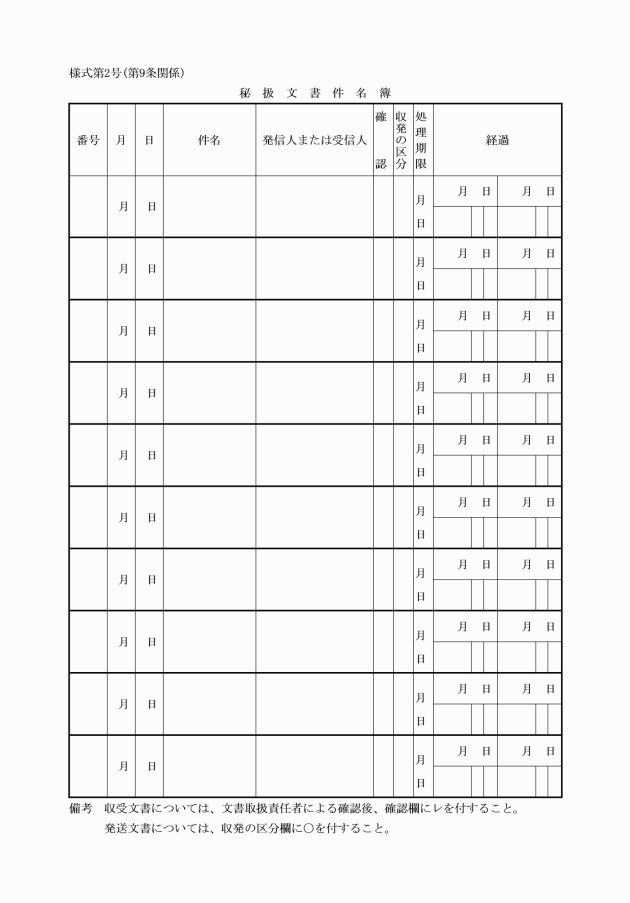

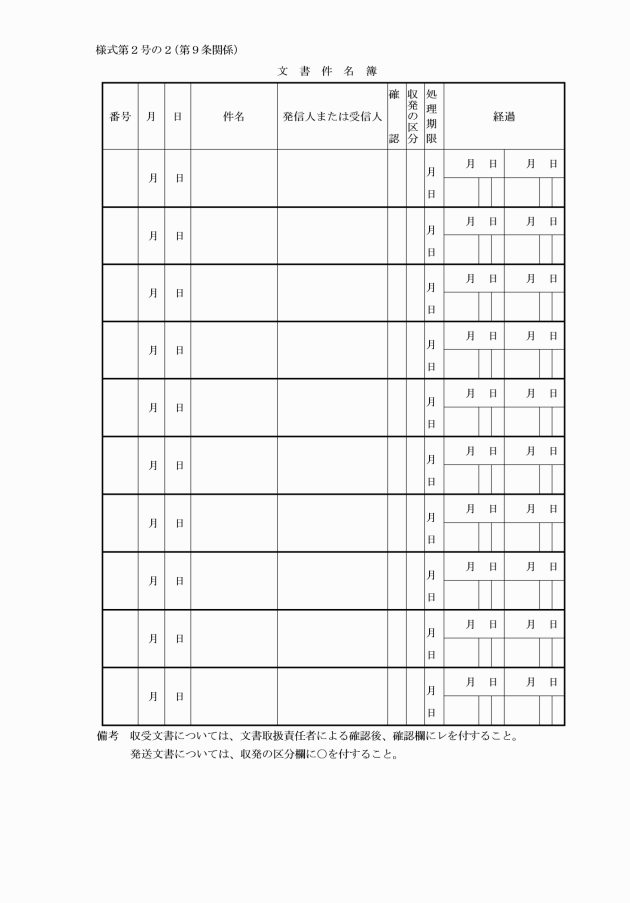

(5) 秘密の取扱いを要する文書その他前号の規定により難い文書については、秘扱文書件名簿または文書件名簿に必要な事項を記載し、または記録するとともに、当該文書に文書記号および文書番号を記載すること。ただし、軽易な文書については、これらの記載または記録を省略することができる。

(6) 前各号に規定する手続終了後、文書を担当職員に交付すること。ただし、重要と認める文書は、交付前に課長の閲覧に供し、その処理について指示を受けるものとする。

(一部改正〔平成4年訓令13号・9年2号・10年3号・12年14号・17年11号・37号・20年25号・22年12号・31年2号・令和4年5号〕)

(出先機関における文書の収受)

第15条 所長は、次に定めるところにより、文書取扱責任者に文書を収受させなければならない。

(2) 文書を受領した時刻が権利の得喪または変更に関係のあるときは、当該文書の余白に所長または当直者が受領した時刻を記載すること。

(3) 文書管理システムに必要な事項を登録すること。ただし、軽易な文書については、当該登録を省略することができる。

(4) 秘密の取扱いを要する文書その他前号の規定により難い文書については、秘扱文書件名簿または文書件名簿に必要な事項を記載し、または記録するとともに、当該文書に文書記号および文書番号を記載すること。ただし、軽易な文書については、これらの記載または記録を省略することができる。

(5) 前各号の手続終了後、文書を担当職員に交付すること。ただし、重要と認める文書は、交付前に所長の閲覧に供し、その処理について指示を受けるものとする。

(一部改正〔平成9年訓令2号・10年3号・12年14号・17年37号・20年25号・22年12号・31年2号・令和4年5号〕)

(文書記号等)

第16条 文書記号は、所属長(所属長が置かれていないときは、情報公開・法制課長が指名する者)が情報公開・法制課長と協議して定めるものとする。

2 秘密の取扱いを要する文書には、前項の文書記号の次に「秘」の文字を加えるものとする。

(一部改正〔平成10年訓令3号・17年11号・22年3号〕)

第17条 削除

(削除〔平成17年訓令37号〕)

第3章 電磁的記録の受信等

(全部改正〔平成31年訓令2号〕)

(電磁的記録の受信等)

第17条の2 所属長は、文書取扱責任者に受信した電磁的記録(電子メール(これに類するものを含む。)のアカウント(利用者を識別するための符号をいう。)で所属が管理するものに宛てられたものに限る。以下「受信電磁的記録」という。)の確認を1日に1回以上させなければならない。

2 所属長は、受信電磁的記録の内容が所属の担当する事務に属さないと認めるときは、文書取扱責任者に、当該受信電磁的記録に係る事務を担当する課または出先機関への転送その他適切な措置をとらせなければならない。

3 文書取扱責任者は、受信電磁的記録について、文書管理システムに必要な事項を登録しなければならない。ただし、軽易な受信電磁的記録については、当該登録を省略することができる。

(全部改正〔平成31年訓令2号〕、一部改正〔令和4年訓令5号〕)

(事案の処理を要する受信電磁的記録の取扱い)

第17条の3 文書取扱責任者は、受信電磁的記録を担当職員に転送しなければならない。ただし、重要と認める受信電磁的記録は、転送前に所属長の閲覧に供し、その処理について指示を受けるものとする。

(全部改正〔平成31年訓令2号〕、一部改正〔令和4年訓令5号〕)

第4章 文書の起案等

(一部改正〔平成17年訓令37号・20年5号〕)

(起案)

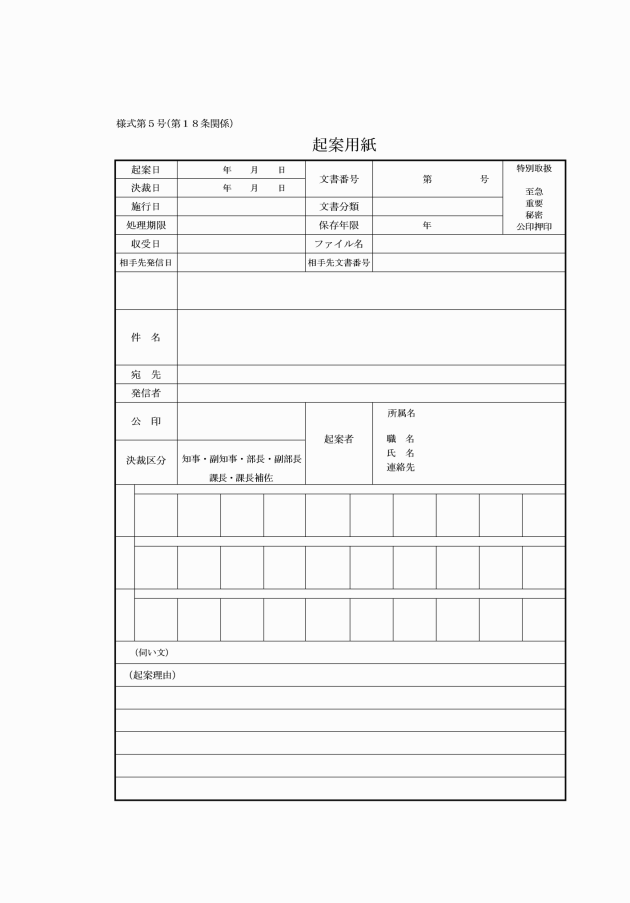

第18条 起案は、文書管理システムを用いて行わなければならない。ただし、文書管理システムにより難いものとして別に定める場合には、次に掲げる方法により行うことができる。

(1) 起案用紙(様式第5号)を用いて行う方法

(2) 所属長が情報公開・法制課長とあらかじめ協議して定める用紙により行う方法

(全部改正〔令和4年訓令5号〕、一部改正〔令和7年訓令5号〕)

第19条 削除

(削除〔平成11年訓令2号〕)

(起案の要領)

第20条 起案は、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 左横書きとすること。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。

ア 法令の規定により縦書きと定められているもの

イ その他情報公開・法制課長が縦書きを適当と認めるもの

(2) 簡明な件名を付け、必要に応じ、起案の理由その他参考となる事項を記載し、関係書類を添付すること。

(3) 用語、用字等は、福井県公用文における用語、用字等に関する規程(平成23年福井県訓令第6号)の定めるところによること。

(4) 書式は、別表第1に定めるところによること。

(一部改正〔平成8年訓令15号・10年3号・17年11号・20年5号・23年6号・令和2年1号・4年5号・6年2号・7年5号〕)

(起案の登録方法)

第21条 起案をする者(以下この章中「起案者」という。)は、文書管理システムの決裁区分欄に決裁区分を登録しなければならない。

2 起案者は、収受または受信した文書等に基づいて起案する場合には、文書管理システムの収受起案により当該文書等を登録しなければならない。

3 起案者は、申請、回答、報告等の文書等であって期限があるものについては、文書管理システムの決裁処理期限日欄にその年月日を登録しなければならない。

4 起案者は、文書管理システムの文書分類記号欄および保存年限欄に第45条第1項のファイル基準表に定めるファイル基準(以下「ファイル基準」という。)に従い、文書分類記号および保存年限を登録しなければならない。

(1) 至急の取扱いとするもの 至急

(2) 重要なもの 重要

(3) 秘密の取扱いとするもの 秘密

(4) 公印を押印するもの 公印押印

(一部改正〔平成5年訓令15号・9年2号・10年3号・11年2号・17年37号・19年49号・20年5号・21年2号・22年12号・31年2号・令和4年5号〕)

(全部改正〔令和4年訓令5号〕)

(文書等の施行者名)

第22条 文書等の施行者名は、次に定めるところによる。

(1) 法令の規定による権限の行使に係る文書等は、権限を行使する者(法令の規定に基づき委任を受けた者を含む。)の名により施行すること。

(2) 前号に規定する文書等以外の文書等は、決裁権者の名により施行すること。ただし、文書等の性質または内容により、これにより難い場合には、決裁権者以外の者の名により施行することができる。

2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、県名、部名、課名または出先機関名により施行することができる。

(一部改正〔平成10年訓令3号・17年37号・22年12号・令和2年1号〕)

(事務を担当する課名等の表示)

第23条 発送する文書には、照会等の便宜に資するため、必要に応じ、事務を担当する課名およびグループ名(出先機関にあっては、出先機関名および出先機関の課名)、電話番号等を当該文書の末尾に表示するものとする。

(一部改正〔平成9年訓令2号〕)

(回議および合議の原則)

第23条の2 起案文書の回議および合議については、文書事務の効率的で迅速な処理を図るため、その範囲を必要最小限にとどめるものとする。

(追加〔平成9年訓令2号〕、一部改正〔平成10年訓令3号・20年5号〕)

(回議)

第24条 起案文書は、起案者から直属の上司を経て、決裁権者に回議しなければならない。

2 前項の場合において、起案に係る事案が重要もしくは異例なものまたは秘密の取扱いを要するもの(文書管理システムを用いて起案したものを除く。)であるときは、起案者またはその上司が持ち回って回議しなければならない。

3 文書取扱責任者は、起案文書の回議を受けたときは、当該起案文書を審査しなければならない。

4 福井県事務決裁規程(昭和50年福井県訓令第3号)第7条第1項または福井県出先機関事務決裁規程(昭和50年福井県訓令第4号)第6条第1項の規定により代決をした者は、当該起案文書(文書管理システムを用いて起案したものを除く。)の決裁箇所に「代」と朱書し、決裁権者の後閲を要するものについては併せて「後閲」と朱書しなければならない。

(一部改正〔平成10年訓令3号・10号・令和4年5号〕)

(合議)

第25条 起案文書の内容が同一部内の他の課または他の部が担当する事務に関係がある場合には、関係課長または関係部長に合議しなければならない。

2 前項の規定による合議は、同一部内の他の課に関係がある事案にあっては主管課長への回議を経た後関係課長に、他の部に関係がある事案にあっては事案に係る事務を担当する部の長(以下「主管部長」という。)への回議を経た後関係部長(当該事案の決裁権者が主管課長であるときは、当該主管課長への回議を経た後関係課長)に行うものとする。

(一部改正〔平成10年訓令3号・20年5号・令和2年1号〕)

(一部改正〔平成10年訓令3号・20年5号〕)

(起案文書の改廃の通知)

第27条 主管課長は、合議を経た起案文書の内容に修正があったとき、または起案文書が廃案になったときは、その旨を関係課長等に通知しなければならない。

(一部改正〔平成10年訓令3号・20年5号〕)

(法制上の審査)

第28条 条例、規則、告示(規程形式のものに限る。)、訓令および争訟に係る起案文書は、主管課長等への回議(第25条第1項の規定による合議を要する場合にあっては、関係課長等の合議)を経た後、情報公開・法制課長の審査を受けなければならない。

(一部改正〔平成8年訓令15号・10年3号・11年2号・12年8号・15年20号・17年11号・20年5号・令和2年1号〕)

(決裁年月日)

第29条 起案者は、文書管理システム以外を用いて起案文書の決裁を受けたときは、その年月日を原議書の決裁欄に記載しなければならない。

(一部改正〔平成10年訓令3号・20年5号・令和4年5号〕)

(緊急事案の処理)

第30条 緊急の処理を要する事案について、起案による処理を行う時間的余裕がないときは、上司の承認を得て、電話または口頭により処理することができる。この場合においては、事後速やかにこの規程に定める起案による処理を行わなければならない。

(一部改正〔平成10年訓令3号・20年5号・令和4年5号〕)

(供覧の手続)

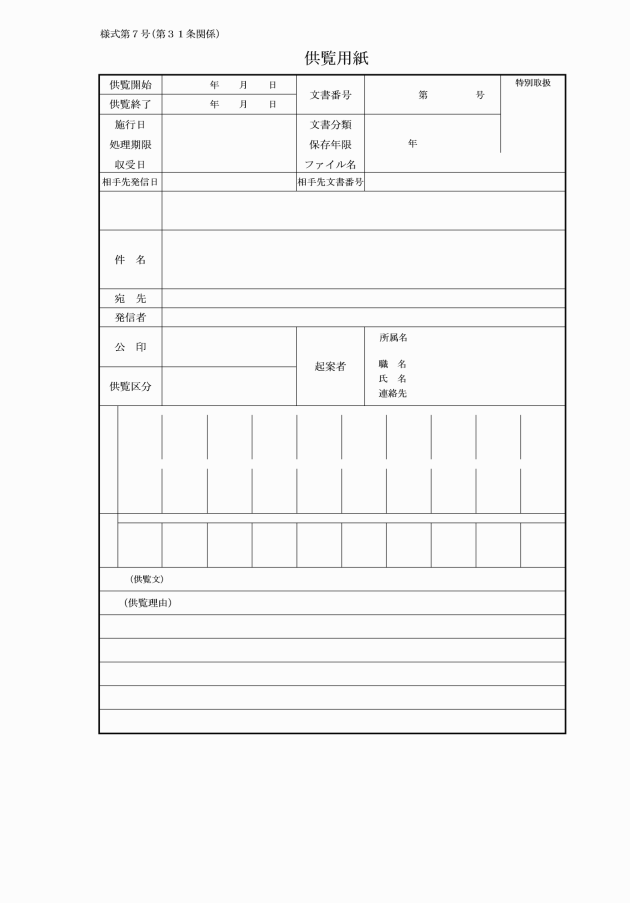

第31条 収受した文書等であって起案による処理を要しないものおよび報告すべき事項が記載され、または記録された文書等は、文書管理システムの供覧処理により上司に回付し、その閲覧に供しなければならない。ただし、文書管理システムにより難いものは、供覧用紙(様式第7号)を添付して上司に回付し、その閲覧に供することができる。

2 前項ただし書の規定により文書を閲覧に供した者は、上司の閲覧を終えたときは、供覧用紙の供覧終了欄にその年月日を記載しなければならない。

(一部改正〔平成5年訓令15号・12年14号・20年5号・31年2号・令和4年5号〕)

(電話聴取等の事案の記録)

第32条 電話または口頭により聴取した事案は、その要旨を電話(口頭)記録として文書管理システムに登録しなければならない。ただし、軽易な事案については、この限りでない。

2 前項の電話(口頭)記録は、文書管理システムの供覧処理により上司に回付し、その閲覧に供しなければならない。

(一部改正〔平成31年訓令2号・令和4年5号〕)

第4章の2 承認情報システム

(全部改正〔令和4年訓令5号〕)

(情報システムの承認)

第32条の2 情報公開・法制課長は、文書等の管理において必要と認めるときは、収受、起案、決裁、保存その他の文書等の管理につき、文書管理システム以外の情報システムの利用を承認することができる。

(全部改正〔令和7年訓令5号〕)

(承認情報システムによる文書管理)

第32条の3 前条の規定により承認した情報システム(以下「承認情報システム」という。)による文書等の管理については、文書管理システムの例による。

2 前項の規定にかかわらず、承認情報システムによる文書等の管理において文書管理システムの例によることが困難である場合は、当該承認情報システムを管理する所属長は、当該承認情報システムにおける文書等の管理の方法を定め、情報公開・法制課長の承認を受けなければならない。

(全部改正〔令和7年訓令5号〕)

第5章 文書等の浄書、発送等

(一部改正〔平成17年訓令37号・20年5号〕)

(発送または発信する文書等の文書整理簿等への登録等)

第33条 文書取扱責任者は、発送または発信する文書等について、文書整理簿に必要な事項を記載し、記録し、または登録するとともに、文書にあっては当該文書に文書記号および文書番号を記載し、電磁的記録にあっては当該電磁的記録に文書記号および文書番号を記録しなければならない。ただし、軽易な文書等については、これらの記載または記録を省略することができる。

(全部改正〔令和4年訓令5号〕)

(文書等の浄書)

第34条 発送または発信する文書等は、浄書しなければならない。

2 文書等の浄書は、本庁の課または出先機関のそれぞれにおいて行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長が浄書に係る事務の効率化を図る必要があると認めるときは、所属長の依頼に基づき、情報公開・法制課において文書の浄書を行うことができる。

4 浄書した文書等は、原議書と校合しなければならない。

(一部改正〔平成元年訓令2号・5年15号・10年3号・14年9号・17年11号・37号・22年4号・12号・令和4年5号〕)

第35条 削除

(削除〔令和4年訓令5号〕)

(公印の押印または電子署名の実施)

第36条 発送または発信する文書等のうち次に掲げるものには、公印を押印し、または電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名(以下「電子署名」という。)を実施しなければならない。

(1) 法令等の規定により公印の押印または電子署名の実施が必要とされるもの

(2) 県または相手方の権利義務または法的地位に重大な影響を及ぼすもの

(3) 事実証明に関するものその他その内容が真正であることを証明する必要が認められるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に公印の押印または電子署名の実施が必要であると認められるもの

2 前項の公印の使用については、福井県公印取扱規程(昭和35年福井県訓令第17号)の定めるところによる。

3 第1項の電子署名の実施については、福井県電子署名規程(平成17年福井県訓令第38号)の定めるところによる。

(一部改正〔平成元年訓令2号・5年8号・15号・10年3号・17年11号・31年2号・令和2年1号・4年5号・7年5号〕)

(本庁における文書の発送)

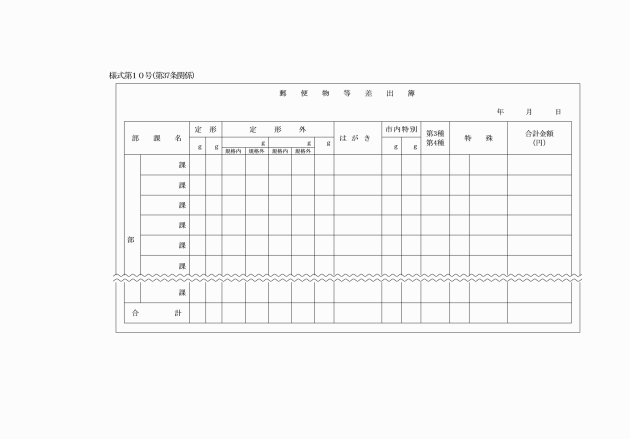

第37条 課長は、発送する文書を、次に定めるところにより、文書取扱責任者に処理させなければならない。

(1) 集中発送する文書(国の機関、都道府県、県内市町、出先機関等で情報公開・法制課長が別に定めるものに対して定例日に一括して発送するもの(特殊な取扱いを要する郵便物を除く。)をいう。以下同じ。)および本庁の課に配布する文書は、情報公開・法制課に設置する文書収発箱に投かんすること。

2 情報公開・法制課長は、集中発送する文書および前項第2号の規定により回付された文書を発送するものとする。

(一部改正〔平成10年訓令3号・12年14号・17年11号・18年6号・19年49号・21年2号・22年12号・31年2号・令和4年5号〕)

(他の機関の依頼による文書の発送)

第37条の2 情報公開・法制課長は、議会または他の執行機関から文書の発送について依頼があったときは、必要と認めるものについて発送するものとする。

(追加〔平成元年訓令2号〕、一部改正〔平成17年訓令11号・22年12号・31年2号〕)

(出先機関における文書の発送)

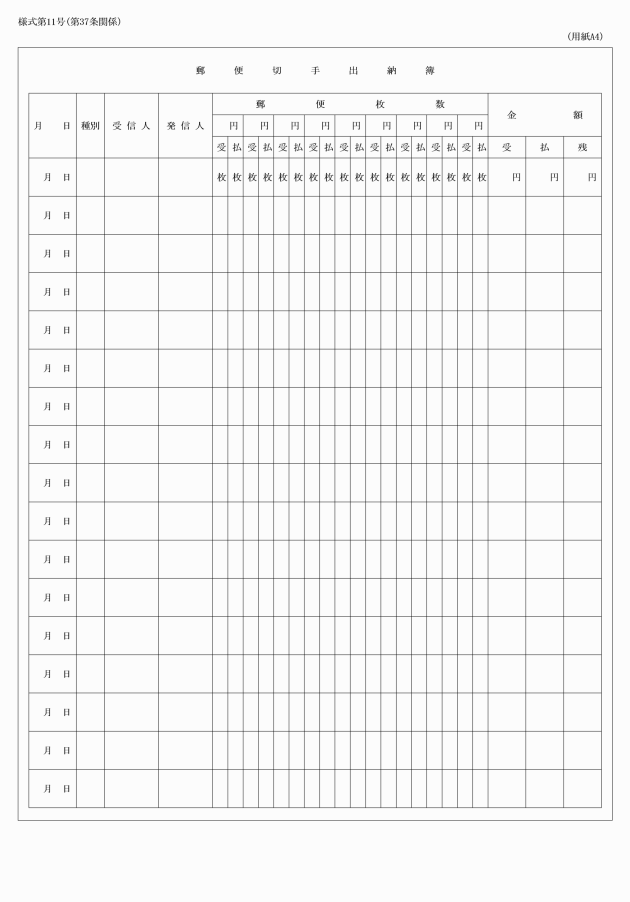

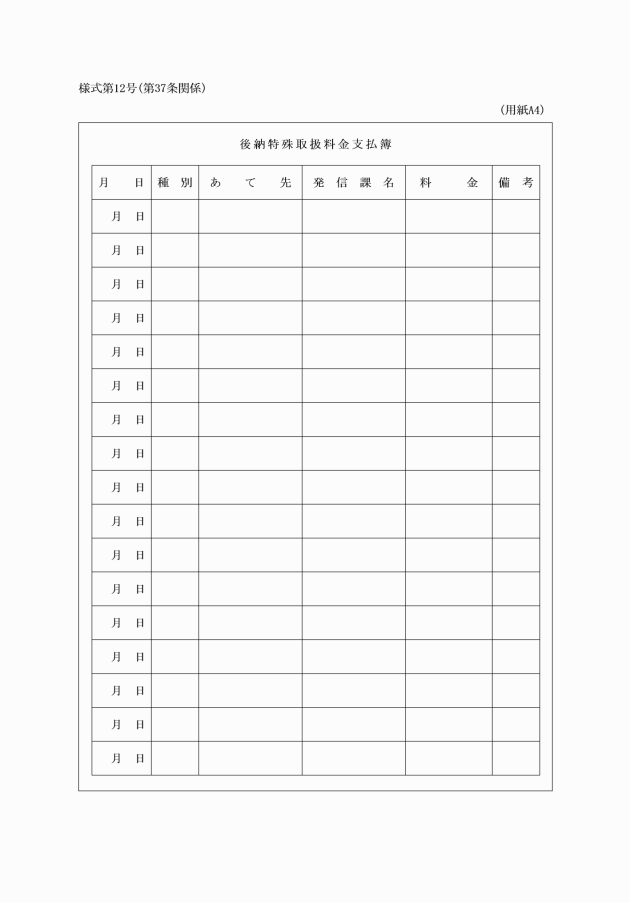

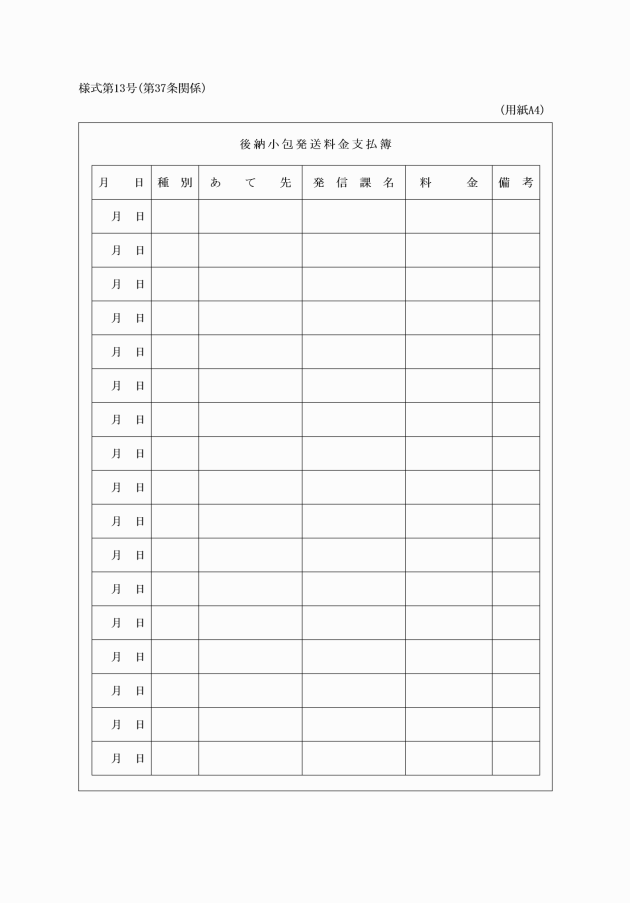

第38条 所長は、発送する文書を、文書取扱責任者に発送させなければならない。

2 出先機関の文書取扱責任者は、第37条第3項の郵便切手出納簿、後納特殊取扱料金支払簿および後納小包発送料金支払簿を備え、常に郵便切手の受払いおよび郵便料金等の支払の状況を明らかにしておかなければならない。

(一部改正〔平成10年訓令3号・19年49号・22年12号・31年2号・令和4年5号〕)

(本庁における休日等の文書の発送)

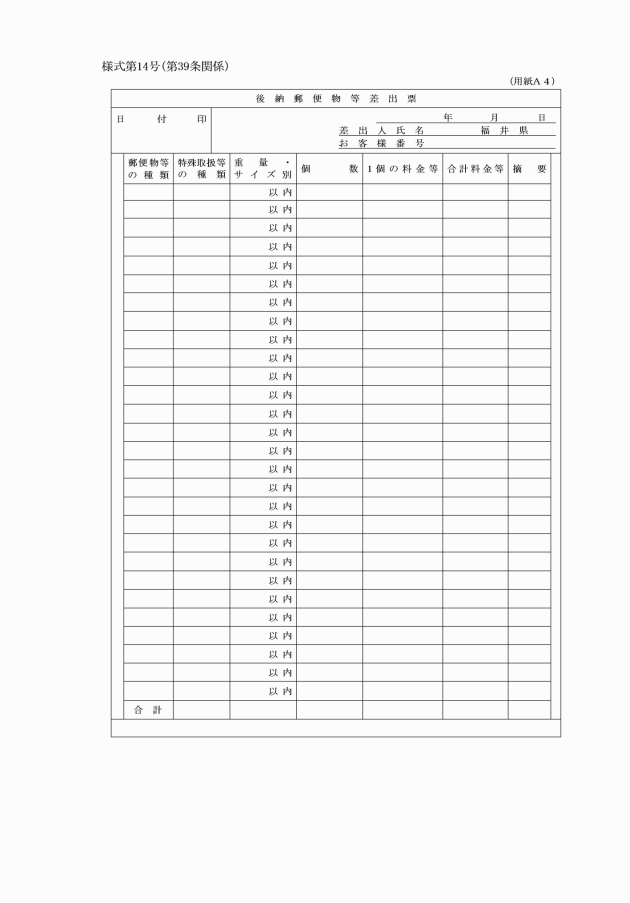

第39条 課長は、休日または正規の勤務時間外に文書を発送しようとするときは、あらかじめ情報公開・法制課長に原議書を提示し、後納郵便物等差出票(様式第14号)の交付を受けなければならない。

(一部改正〔平成10年訓令3号・17年11号・19年49号・21年2号・22年12号・31年2号〕)

(一部改正〔平成10年訓令3号・22年12号・31年2号・令和4年5号〕)

(電報の発信)

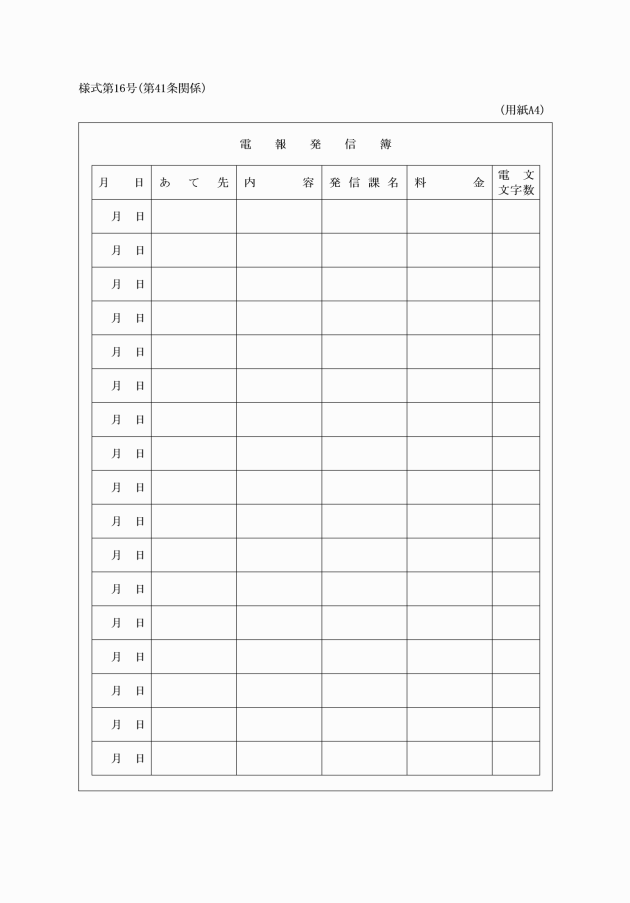

第41条 所属長は、電報を発信したときは、電報発信簿(様式第16号)に必要な事項を記載しなければならない。

(電磁的記録の発信)

第42条 所属長は、電磁的記録を発信する際に、当該発信する電磁的記録が事前に決裁した内容と同一であるかを確認しなければならない。

(全部改正〔令和7年訓令5号〕)

(福井県報への登載)

第43条 条例、規則、告示および訓令は、別に定めるところにより、福井県報に登載しなければならない。

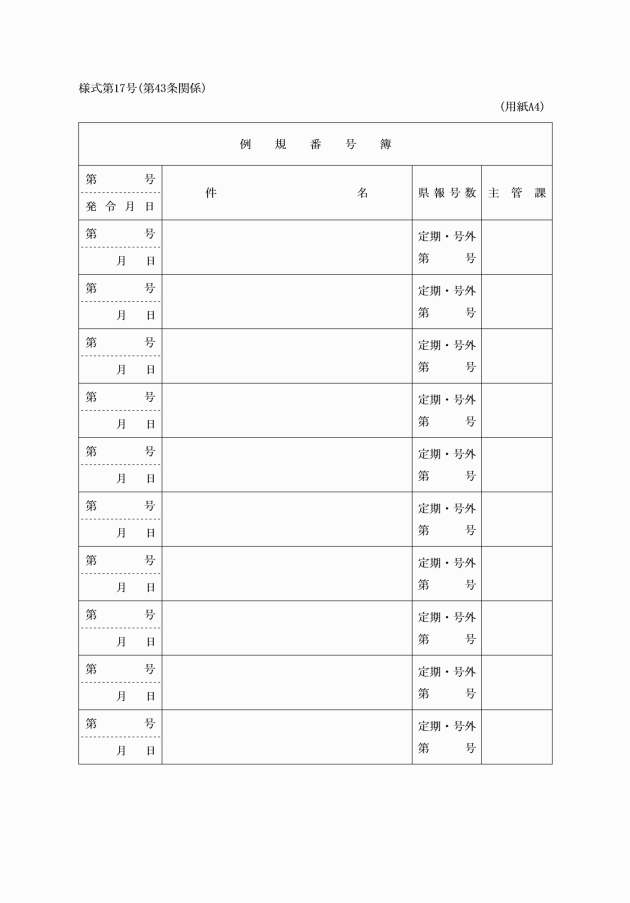

2 条例、規則、告示および訓令には、情報公開・法制課において例規番号簿(様式第17号)により例規番号を付する。

(一部改正〔平成10年訓令3号・17年11号〕)

(施行年月日)

第44条 起案者は、文書等の施行を終えたときは、その年月日を原議書に記載し、または文書管理システムに登録しなければならない。

(一部改正〔平成20年訓令5号・31年2号・令和4年5号・7年5号〕)

第6章 文書等の保管、保存等

(一部改正〔平成17年訓令37号・22年12号〕)

(ファイル基準表)

第45条 所属長は、毎年度当初、ファイル基準表を作成しなければならない。

2 所属長は、前項のファイル基準表(以下「ファイル基準表」という。)を作成したときは、当該年度の情報公開・法制課長が指定する日までに、その旨を情報公開・法制課長に通知しなければならない。

3 情報公開・法制課長は、前項の規定により通知を受けたときは、当該ファイル基準表を審査しなければならない。この場合において、当該ファイル基準表の修正が必要であると認めるときは、その旨を通知するものとする。

4 所属長は、前項後段の規定による通知があった場合その他ファイル基準表の変更を必要とする事由が生じた場合には、ファイル基準表を修正しなければならない。この場合において、ファイル基準表を修正したときは、当該年度の翌年度の情報公開・法制課長が指定する日までに、その旨を情報公開・法制課長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成10年訓令3号・17年11号・20年5号・31年2号・令和4年5号・7年5号〕)

(ファイル基準表の作成方法等)

第46条 ファイル基準表は、文書等について、その内容、種類および保存年限ごとに取りまとめ、別に定める文書分類表の文書分類順に作成するものとする。

2 所属長は、第56条の規定により毎年度作成するファイル管理簿をもってファイル基準表に代えることができる。

(一部改正〔平成10年訓令3号・12年14号・17年37号・20年5号・22年12号・31年2号・令和7年5号〕)

(保存年限等)

第47条 完結文書等の保存年限の区分は、法令等に特別の定めのあるもののほか、1年、3年、5年、10年および20年とする。

2 完結文書等の保存年限は、別表第2に定める文書保存年限基準(法令等により保存期間が定められている完結文書等にあっては、当該保存期間)に基づき、ファイル基準ごとに所属長が定める。

(一部改正〔平成元年訓令2号・10年3号・12年14号・17年37号・20年5号・22年12号・31年2号・令和4年5号・7年5号〕)

(保存年限の起算日)

第48条 完結文書等(台帳を除く。以下この項において同じ。)の保存年限の起算日は、当該完結文書等となった日の属する年度(以下「完結年度」という。)の翌年度の4月1日とする。ただし、暦年ごとに整理する完結文書等のうち、1月1日から3月31日までに完結文書等となったものに係る保存年限の起算日は、当該完結文書等となった日の属する年の翌年の4月1日とする。

2 台帳の保存年限の起算日は、当該台帳に記載すべき事案が発生しなくなった日の属する年度の翌年度の4月1日とする。

(一部改正〔平成12年訓令14号・17年37号・22年12号・31年2号〕)

第49条および第50条 削除

(削除〔平成12年訓令14号〕)

(完結文書等の整理区分)

第51条 完結文書等は、ファイル基準ごとに整理しなければならない。

(一部改正〔平成10年訓令3号・12年14号・17年37号・22年12号・31年2号〕)

(完結文書等の年度区分)

第52条 完結文書等(台帳を除く。次項において同じ。)は、完結年度ごとに(完結年度ごとに区分することが適当でないものについては、暦年ごとに)整理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、必要があると認めるときは、数年度分(年度に区分することが適当でないものについては、数年分)の完結文書等をまとめて整理することができる。

(一部改正〔平成10年訓令3号・12年14号・17年37号・22年12号・31年2号〕)

(完結文書等の整理方法)

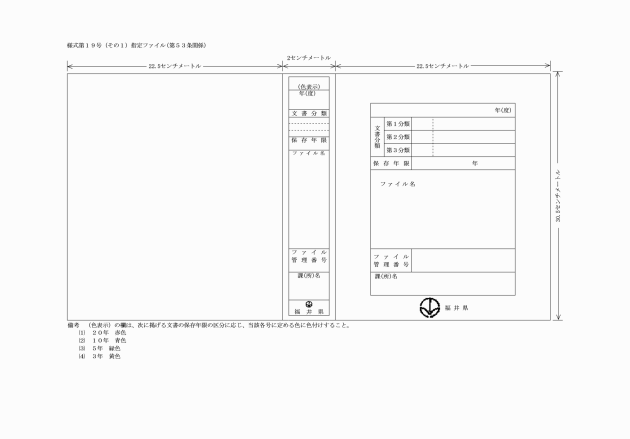

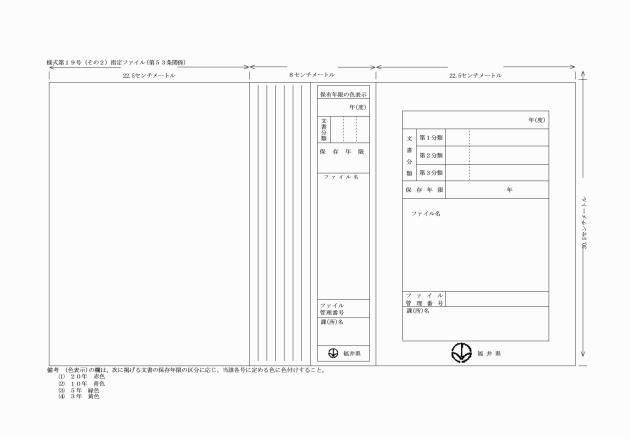

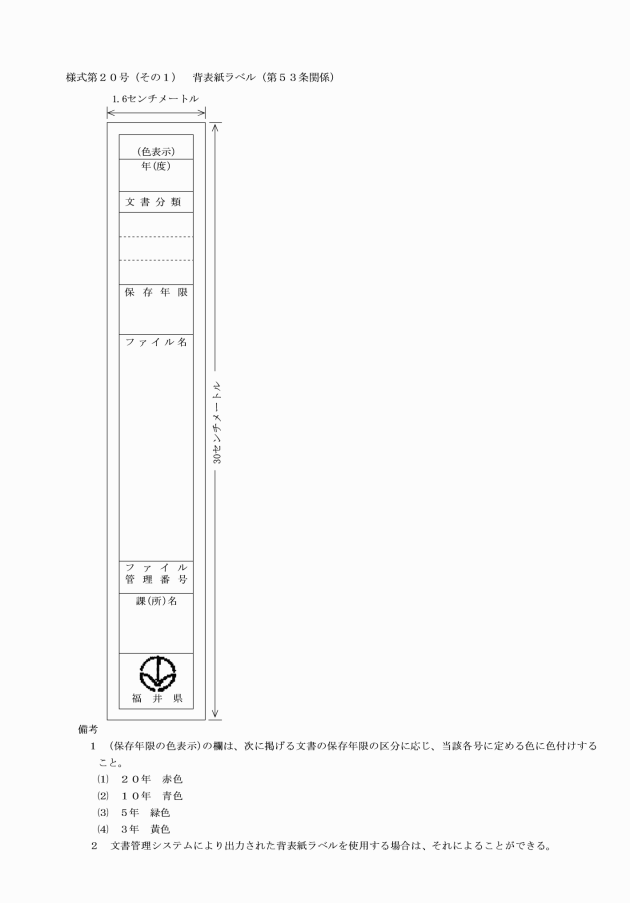

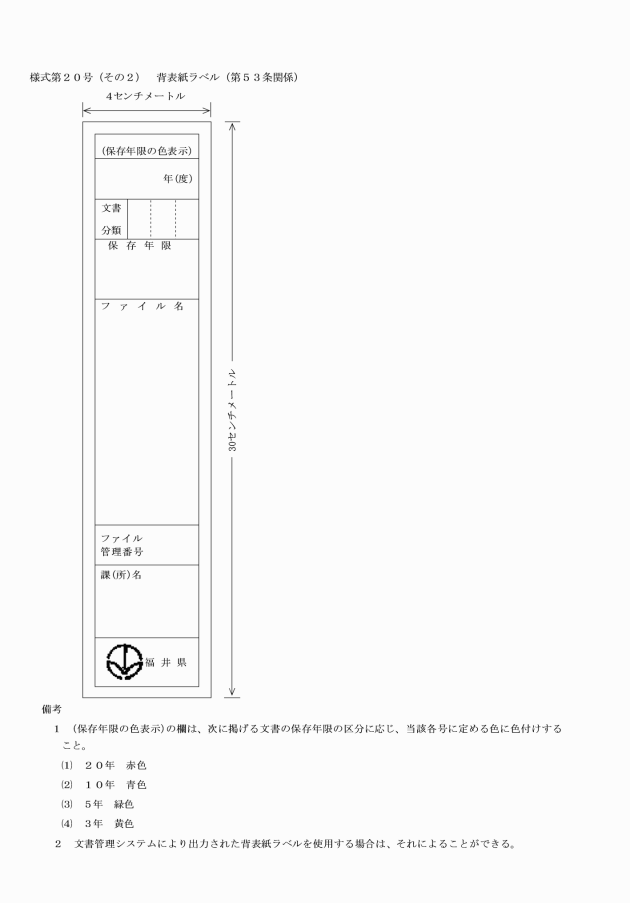

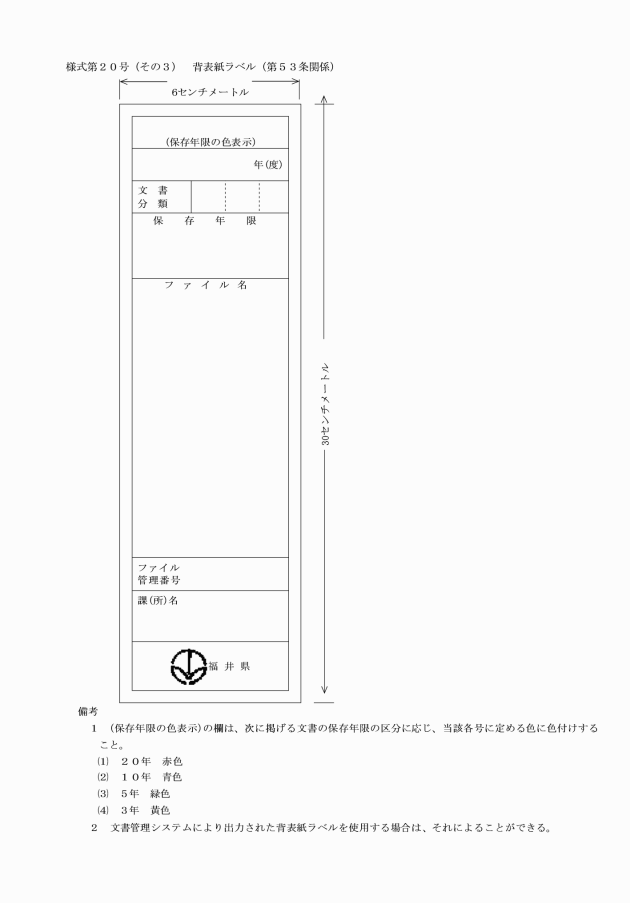

第53条 完結文書(台帳を除く。)にあっては完結した日以後、完結文書である台帳にあっては当該台帳に記載すべき事案が発生しなくなった日以後、速やかに指定ファイル(様式第19号)にとじ込み、整理しなければならない。

3 完結電磁的記録(台帳を除く。)にあっては完結した日以後、完結電磁的記録である台帳にあっては当該台帳に記録すべき事案が発生しなくなった日以後、速やかに次に掲げる方法により整理しなければならない。

(1) 年度別および分類記号別にフォルダを作成して整理すること。

(2) 前号による整理が困難な場合にあっては、当該整理に代えて、完結電磁的記録に、完結電磁的記録であることを識別するための符号を付すること。

(3) 可搬型の記録媒体に記録する場合にあっては、当該記録媒体を盗難の防止のために必要な措置がとられた場所に保管すること。

4 完結電子文書(台帳を除く。)にあっては完結した日以後、完結電子文書である台帳にあっては当該台帳に記載すべき事案が発生しなくなった日以後、速やかに文書管理システムによる完結処理をしなければならない。

(一部改正〔平成10年訓令3号・12年14号・17年37号・20年5号・22年12号・31年2号・令和4年5号〕)

2 前項のファイル目次は、文書管理システムを用いて作成しなければならない。

4 所属長は、第1項の規定によりファイル目次を作成したときは、当該完結文書となった日の属する年度の翌年度の情報公開・法制課長が指定する日までに、その旨を情報公開・法制課長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成10年訓令3号・12年14号・17年11号・18年17号・31年2号・令和4年5号〕)

(完結文書の保管)

第55条 完結文書(台帳を除く。以下この項において同じ。)は、当該完結文書となった日から当該完結文書の保存年限の起算日の属する年度の末日までの期間(第52条第2項の規定により数年度分または数年分の完結文書をまとめて整理した場合にあっては、最初に整理した完結文書の当該完結文書となった日から最後に整理した完結文書の保存年限の起算日の属する年度の末日までの期間)、所属長が指定する県の施設の保管庫その他適当な器具に収納して保管しなければならない。

2 文書である台帳は、当該台帳を作成した日から当該台帳の保存年限の起算日の属する年度の末日までの期間、所属長が指定する県の施設の保管庫その他適当な器具に収納して保管しなければならない。

3 前2項の場合において、所属長は、盗難の防止のために必要な措置をとらなければならない。

(一部改正〔平成10年訓令3号・12年14号・21年2号・31年2号〕)

(全部改正〔平成19年訓令8号〕、一部改正〔令和4年訓令5号〕)

(公文書目録の備置きおよび閲覧)

第56条の2 情報公開・法制課長は、第45条第2項もしくは第4項の規定によりファイル基準表を作成し、もしくは修正した旨の通知を受けたとき、第54条第4項の規定によりファイル目次を作成した旨の通知を受けたときまたは前条の規定によりファイル管理簿を作成した旨の通知を受けたときは、それらを、福井県情報公開条例(平成12年福井県条例第4号)第32条第1項の公開請求に関する相談、公開請求書の受領等を行うための場所(福井県情報公開条例施行規則(平成12年福井県規則第107号)別表に掲げる福井県庁舎に限る。)に備え置いて、同条例第33条の公文書の検索に必要な目録として、閲覧に供しなければならない。

2 所長は、第45条第1項または第4項の規定により作成したファイル基準表、第54条第1項の規定により作成したファイル目次および前条の規定により作成したファイル管理簿を、福井県情報公開条例第33条の公文書の検索に必要な目録として、閲覧に供しなければならない。

(全部改正〔平成19年訓令8号〕、一部改正〔平成31年訓令2号・令和4年5号〕)

2 課長は、前項の規定にかかわらず、特に執務上必要がある保存ファイル等について、情報公開・法制課長の承認を受けて、必要な期間、課または課長が指定する場所において保管することができる。この場合において、課長は、盗難の防止のために必要な措置をとらなければならない。

3 課長は、前項の規定による保管の必要がなくなったときは、速やかに、文書管理システムに必要な事項を登録し、情報公開・法制課長に引き継がなければならない。

(一部改正〔平成6年訓令1号・10年3号・12年14号・17年11号・21年2号・31年2号・令和4年5号〕)

(出先機関における文書の保存)

第58条 所長は、文書管理システムに必要な事項を登録した上、保存ファイル等を適当な区分により整理し、出先機関の書庫(書庫を有しない出先機関または書庫において全ての保存ファイル等を保存することが困難な出先機関にあっては、所長が当該出先機関の事務室内においてあらかじめ指定した場所またはその他の県の施設の書庫であって情報公開・法制課長が承認したもの)に置き換えて保存しなければならない。ただし、完結文書の保存年限が1年である場合は、この限りでない。

2 所長は、前項の規定にかかわらず、特に執務上必要がある保存ファイル等について、必要な期間、事務室内において保管することができる。この場合において、所長は、盗難の防止のために必要な措置をとらなければならない。

3 所長は、前項の規定による保管の必要がなくなったときは、速やかに、文書管理システムに必要な事項を登録し、書庫等に置き換えて保存しなければならない。

(一部改正〔平成10年訓令3号・20年5号・31年2号・令和2年1号・4年5号〕)

(電磁的記録の保存)

第58条の2 所属長は、完結電磁的記録を第53条第3項各号に掲げる方法で保存しなければならない。

2 所属長は、完結電子文書を文書管理システム内で保存しなければならない。

(追加〔平成31年訓令2号〕、一部改正〔令和4年訓令5号〕)

(保存年限の延長)

第59条 所属長は、完結文書等の保存年限の到来後も引き続き当該完結文書等を保存する必要があると認めるときは、当該完結文書等の保存年限を限度として、当該完結文書等の保存年限を延長することができる。

2 所属長は、前項の規定により完結文書の保存年限を延長したときは、当該完結文書をとじ込んだ保存ファイル等(以下「保存年限延長ファイル等」という。)について、文書管理システムに必要な事項を登録しなければならない。

4 所属長は、第1項の規定により完結電磁的記録の保存年限を延長したときは、文書管理システムに必要な事項を登録しなければならない。

5 所属長は、第1項の規定により完結電子文書の保存年限を延長したときは、文書管理システムに必要な事項を登録しなければならない。

(追加〔平成10年訓令3号〕、一部改正〔平成12年訓令14号・17年11号・37号・19年8号・21年2号・22年12号・31年2号・令和4年5号・7年5号〕)

(保存年限の短縮)

第59条の2 所属長は、完結文書等(保存年限の区分が1年であるものを除く。)について、保存年限まで保存する必要がないと認めるときは、情報公開・法制課長と協議の上、当該完結文書等の保存年限を短縮することができる。

2 情報公開・法制課長は、第57条第4項の保存ファイル等にとじ込まれた完結文書について、保存年限まで保存する必要がないと認めるときは、課長と協議の上、当該完結文書の保存年限を短縮することができる。この場合において、情報公開・法制課長は、短縮した旨を課長に通知しなければならない。

5 所属長は、第1項の規定により完結電磁的記録の保存年限を短縮したときは、文書管理システムに必要な事項を登録しなければならない。

6 所属長は、第1項の規定により完結電子文書の保存年限を短縮したときは、文書管理システムに必要な事項を登録しなければならない。

(追加〔平成31年訓令2号〕、一部改正〔令和4年訓令5号〕)

(担当事務の変更に伴う文書等の引継ぎ)

第60条 所属長は、その担当する事務が他の所属長の担当する事務となったときは、速やかに、文書管理システムに必要な事項を登録し、新たにその事務を担当することとなった所属長(以下この条において「新所属長」という。)に次に掲げるものを引き継ぐとともに、新所属長に引き継いだ旨を情報公開・法制課長に通知しなければならない。

(1) 担当が変更された事務に係る文書等でその保管または保存に係るもの

(2) 前号の事務に係るファイル管理簿

2 前項の場合において、所属長は、担当が変更された事務に係る完結文書で情報公開・法制課長に引き継いだものに係るファイル管理簿を新所属長に引き継ぐとともに、その旨を情報公開・法制課長に通知しなければならない。この場合において、情報公開・法制課長は、必要と認めるときは、当該完結文書を新所属長に引き継ぐものとする。

3 前2項の場合において、新所属長は、速やかに、その引継ぎに係る完結文書等について、文書管理システムに必要な事項を登録しなければならない。

(一部改正〔平成9年訓令2号・10年3号・12年14号・17年11号・37号・22年12号・31年2号・令和2年1号・4年5号〕)

(県の機関以外の機関への完結文書等の移管)

第60条の2 所属長は、その担当する事務が国、市町等の事務となったときは、完結文書等のうち必要と認めるものを当該国、市町等に移管するものとする。

3 所属長は、第1項の規定により移管する完結文書等に、当該完結文書等に係るファイル管理簿の写しを添えなければならない。

(追加〔平成31年訓令2号〕、一部改正〔令和4年訓令5号〕)

(本庁の書庫)

第61条 本庁の書庫は、情報公開・法制課長が管理する。

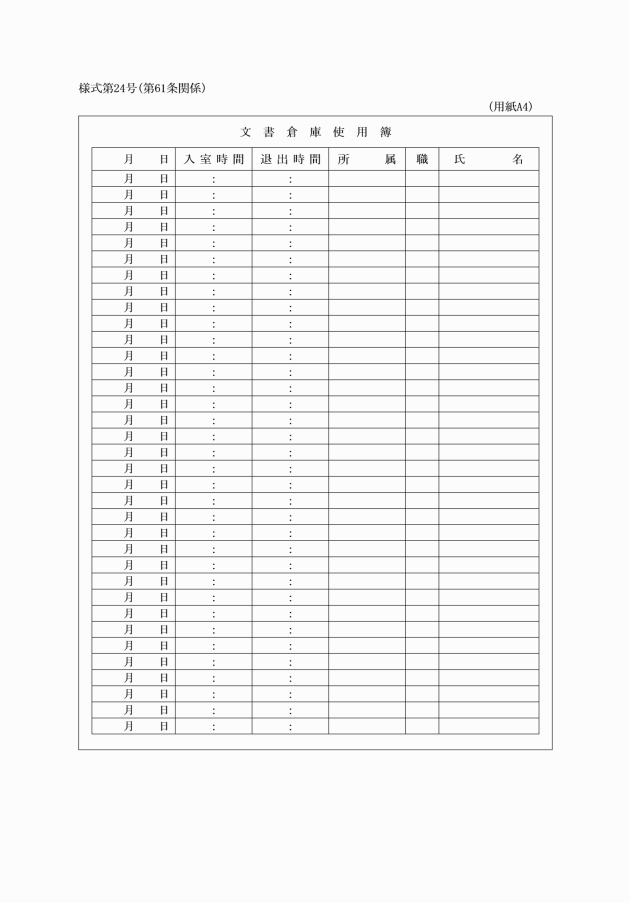

2 職員が本庁の書庫に入室し、および退室するときは、文書倉庫使用簿(様式第24号)に必要な事項を記載しなければならない。

3 情報公開・法制課長は、保存ファイル等の保存に当たっては、常に湿気による保存ファイル等の変質および虫害の予防に努めるとともに、火災および盗難の防止のために必要な措置をとらなければならない。

(一部改正〔平成9年訓令2号・10年3号・12年14号・17年11号〕)

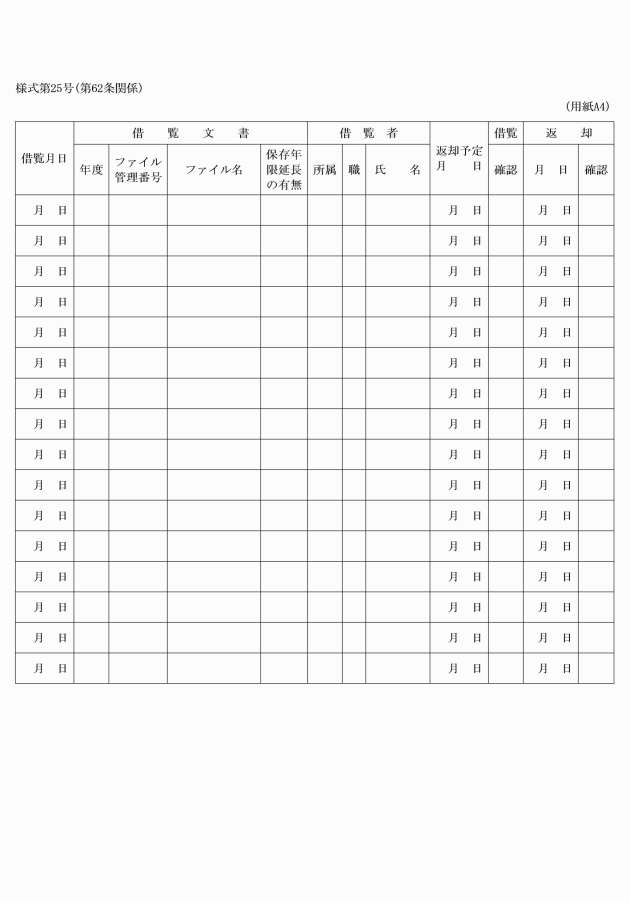

(保存ファイル等の閲覧および借覧)

第62条 情報公開・法制課長は、第57条第4項の保存ファイル等を、職員に、本庁の書庫において閲覧させ、または本庁の書庫の外において借覧させることができる。

3 前2項の規定により借覧の承認を受けた職員は、当該承認に係る保存ファイル等を、借覧の承認を受けた日の属する月の翌月の末日までに返却しなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、情報公開・法制課長に返却の期限の延長を求めることができる。

4 保存ファイル等を閲覧し、または借覧する職員は、当該閲覧または借覧に係る保存ファイル等を損傷し、または紛失したときは、直ちに、その旨を情報公開・法制課長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(全部改正〔平成18年訓令33号〕、一部改正〔平成31年訓令2号・令和4年5号〕)

(一部改正〔平成10年訓令3号・17年11号〕)

(全部改正〔平成31年訓令2号〕)

(文書館への完結文書等の移管)

第65条 保存年限が到来した完結文書等のうち文書館長が歴史的価値を考慮して指定したものは、文書館に移管しなければならない。

2 所属長は、前項の規定による指定のために有用な情報を文書館長に提供することができる。

3 第1項の規定による移管の決定(以下「移管決定」という。)は、情報公開・法制課長が行う。

4 情報公開・法制課長は、移管決定をしたときは、文書管理システムに必要な事項を登録するとともに、移管決定をした旨およびその年月日を所属長に通知しなければならない。

(全部改正〔平成31年訓令2号〕、一部改正〔令和4年訓令5号〕)

(完結文書等の廃棄決定)

第65条の2 保存年限が到来した完結文書等のうち移管決定をしないものは、廃棄するものとする。ただし、第52条第2項の規定により数年度分または数年分の完結文書をまとめて整理したときは、最後に整理した完結文書の保存年限が到来するまでは、廃棄しないものとする。

2 前項の規定による廃棄の決定(以下「廃棄決定」という。)は、情報公開・法制課長が行う。

3 情報公開・法制課長は、廃棄決定をしたときは、文書管理システムに必要な事項を登録するとともに、廃棄決定をした旨およびその年月日を所属長に通知しなければならない。

(全部改正〔平成31年訓令2号〕、一部改正〔令和4年訓令5号〕)

(完結文書等の廃棄)

第66条 前条第2項の規定により廃棄決定された完結文書等については、完結文書(本庁の完結文書に限る。)および完結電子文書にあっては情報公開・法制課長が、本庁の完結電磁的記録にあっては課長が、出先機関の完結文書および完結電磁的記録にあっては所長が廃棄するものとする。

2 秘密の取扱いを要する完結文書等または印影等が他に利用されるおそれのある完結文書等の廃棄は、焼却、溶解、裁断その他確実に廃棄することができると認められる方法により行わなければならない。

(全部改正〔平成31年訓令2号〕、一部改正〔令和4年訓令5号〕)

第7章 雑則

(一部改正〔平成17年訓令37号・22年12号〕)

(文書等取扱いの注意)

第67条 文書等は、庁外に持ち出してはならない。ただし、公務上の必要がある場合であって所属長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 文書等は、所属長の承認を受けなければ、関係職員以外の者に提示し、またはその写しを交付してはならない。ただし、福井県情報公開条例の規定による公文書の公開の決定または個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定による保有個人情報の開示の決定に基づく場合にあっては、この限りでない。

(一部改正〔平成12年訓令14号・19年8号・令和5年10号〕)

(文書等取扱いの特例)

第68条 所属長は、文書等の取扱いに関し、特に必要があると認めるときは、この規程の趣旨に反しない範囲において、情報公開・法制課長の承認を受けて特別の定めをすることができる。

(一部改正〔平成12年訓令8号・14号・17年11号・37号・22年12号〕)

附則

(経過措置)

1 この訓令の施行の際この訓令による改正前の福井県文書規程(以下「旧規程」という。)に定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をして使用することができる。

2 この訓令の施行の際旧規程第10条第1項および第3項の規定により現に使用している文書記号は、昭和61年12月31日まではこの訓令の第16条第1項の規定により文書学事課長と協議して定めたものとみなす。

3 この訓令の施行の際現に縦書きにより定められている訓令の一部改正については、この訓令の第20条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(文書の左横書きの実施に関する訓令等の廃止)

4 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 文書の左横書きの実施に関する訓令(昭和34年福井県訓令第41号)

(2) 福井県文書編さん保存規程(昭和37年福井県訓令第23号)

(3) 文書のファイリング・システムの実施に関する訓令(昭和42年福井県訓令第3号)

(4) 福井県文書規程等の特例に関する規程(昭和60年福井県訓令第6号)

(福井県公告式条例取扱規程の一部改正)

5 福井県公告式条例取扱規程(昭和26年福井県訓令第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県法令審査委員会規程の一部改正)

6 福井県法令審査委員会規程(昭和28年福井県訓令第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県職員服務規程の一部改正)

7 福井県職員服務規程(昭和39年福井県訓令第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県報刊行規程の一部改正)

8 福井県報刊行規程(昭和39年福井県訓令第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和62年訓令第3号)抄

(施行期日等)

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(福井県文書規程の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正前の福井県文書規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成元年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令による改正前の福井県文書規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成4年訓令第13号)

この規程は、平成4年8月1日から施行する。

附則(平成4年訓令第20号)

この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

附則(平成5年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令による改正前の福井県文書規程に定める様式による用紙および用具は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成5年訓令第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令による改正前の福井県文書規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成5年訓令第17号)

この訓令は、平成5年11月1日から施行する。

附則(平成5年訓令第19号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年12月20日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定(同表第6章から第8章までの規定を除く。)および様式第5号起案用紙その3は、平成6年1月1日以後に発行する福井県報に係る起案について適用し、同日前に発行する福井県報に係る起案については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正前の様式第5号起案用紙その3は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成6年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令による改正前の福井県文書規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成6年訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令による改正前の福井県文書規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成8年訓令第15号)

1 この訓令は、平成8年6月21日から施行する。

2 改正後の第20条の規定にかかわらず、この訓令の施行の際現に定められている規程形式をとる告示の一部改正については、なお従前の例による。

附則(平成9年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令による改正前の福井県文書規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成10年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(文書の保存年限に関する経過措置)

2 この訓令の施行前に改正前の福井県文書規程第47条第2項の規定によりその保存年限が永年と定められた文書については、この訓令の施行の日にその保存年限が20年に改められたものとみなす。

(文書の廃棄決定に関する経過措置)

3 この訓令の施行前における改正前の福井県文書規程第63条第1項から第3項までもしくは第5項または第64条第1項本文もしくは第2項の規定による文書の廃棄は、改正後の福井県文書規程第64条第1項もしくは第7項または第65条第1項本文もしくは第2項の規定による文書の廃棄決定に基づきされたものとみなす。

(様式に関する経過措置)

4 改正前の福井県文書規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成10年訓令第10号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県文書規程は平成11年4月1日以後に施行する文書の取扱いについて、第2条の規定による改正後の福井県報発行規程は同日以後の福井県報の発行について適用する。

(様式に関する経過措置)

3 第1条の規定による改正前の福井県文書規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成12年訓令第8号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の福井県文書規程の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録について適用し、施行日前に職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録の取扱いについては、なお従前の例による。

附則(平成14年訓令第9号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年訓令第26号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年訓令第1号)

この訓令は、平成15年2月1日から施行する。

附則(平成15年訓令第20号)

この訓令は、平成15年6月1日から施行する。

附則(平成17年訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年訓令第37号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の福井県文書規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成17年訓令第49号)

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

附則(平成18年訓令第6号)

この訓令は、平成18年3月3日から施行する。

附則(平成18年訓令第17号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年訓令第33号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に第62条第1項の規定により借覧をした保存文書に係る改正後の第62条第3項の規定の適用については、同項中「借覧の承認を受けた日の属する月の翌月の末日まで」とあるのは、「借覧の承認を受けた日から起算して10日を経過する日まで」とする。

附則(平成19年訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年訓令第34号)

この訓令は、平成19年5月17日から施行する。

附則(平成19年訓令第49号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の福井県文書規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成20年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(福井県電子署名規程の一部改正)

2 福井県電子署名規程(平成17年福井県訓令第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成20年訓令第25号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の福井県文書規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年3月1日から施行する。

附則(平成22年訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年訓令第9号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福井県文書規程の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発信し、もしくは受信し、または記録した電子メール等データについて適用し、施行日前に発信し、もしくは受信し、または記録した電子メール等データについては、なお従前の例による。

3 改正前の福井県文書規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(福井県電子署名規程の一部改正)

4 福井県電子署名規程(平成17年福井県訓令第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成23年訓令第6号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年訓令第7号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年5月17日から施行する。

附則(平成25年訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成28年訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の福井県文書規程第65条の規定の適用については、平成31年4月2日以後に保存年限が到来する完結文書等について適用し、同日前に保存年限が到来する完結文書等については、なお従前の例による。

3 この訓令による改正前の福井県文書規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(福井県機械浄書事務経理規程の一部改正)

4 福井県機械浄書事務経理規程(昭和38年福井県訓令第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県電子署名規程の一部改正)

5 福井県電子署名規程(平成17年福井県訓令第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和元年5月31日訓令第1号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

附則(令和2年3月24日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年3月31日から施行する。

(条例に係る経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、令和2年6月1日前に公布される条例については、適用しない。

附則(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(文書等に関する経過措置)

2 改正後の福井県文書規程の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に職員が職務上作成し、または取得した文書(図画を含む。)および電磁的記録(以下「文書等」という。)について適用し、施行日前に職員が職務上作成し、または取得した文書等については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に取得した文書等に基づいて施行日以後に起案する文書等については、改正後の福井県文書規程の規定(第21条第2項を除く。)を適用する。

(様式に関する経過措置)

4 改正前の福井県文書規程に定める様式による用紙および用具については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(福井県公告式条例取扱規程の一部改正)

5 福井県公告式条例取扱規程(昭和26年福井県訓令第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和5年3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年5月21日訓令第14号)

この訓令は、令和5年5月22日から施行する。

附則(令和6年3月14日訓令第2号)

この訓令は、令和6年9月1日から施行する。

附則(令和7年3月28日訓令第5号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成元年訓令2号・4年20号・5年19号・8年15号・10年3号・17年37号・49号・20年5号・28年2号・31年2号・令和2年1号・6年2号・7年5号〕)

別表第2(第47条関係)

(全部改正〔平成10年訓令3号〕、一部改正〔平成12年訓令14号・15年20号・20年5号・22年9号・23年7号・28年2号・令和元年1号・7年5号〕)

文書保存年限基準

20年 | 10年 | 5年 | 3年 | 1年 | |

1 例規 | 条例、規則および訓令の制定または改廃に関する文書 | ||||

県の通達、訓および指令に関する文書のうち重要な事項に係る文書 | 県の通達、訓および指令に関する文書 | 県の通達、訓および指令に関する文書のうち軽易な事項に係る文書 | |||

国の行政機関の通達等に関する文書のうち重要な事項に係る文書 | 国の行政機関の通達等に関する文書 | 国の行政機関の通達等に関する文書のうち軽易な事項に係る文書 | |||

条例、規則等の解釈および運用方針に関する文書のうち重要な事項に係る文書 | 条例、規則等の解釈および運用方針に関する文書 | ||||

2 議会 | 県議会に関する文書のうち重要な事項に係る文書 | 県議会に関する文書 | 県議会に関する文書で軽易な事項に係る文書 | ||

3 県行政の基本方針等 | 県行政の総合的な計画および施策に関する文書 | 重要な事業の計画または実施に関する文書 | 事業の計画または実施に関する文書 | 事業の計画または実施に関する文書のうち軽易な事項に係る文書 | |

4 行政行為・行政事務一般 | 許可、認可、免許、承認等の行政処分に関する文書のうち法律関係が10年を超える事項または重要な事項に係る文書 | 許可、認可、免許、承認等の行政処分に関する文書のうち法律関係が5年を超える事項に係る文書(10年を超えて保存することを必要とする文書を除く。) | 許可、認可、免許、承認等の行政処分に関する文書のうち法律関係が3年を超える事項に係る文書(5年を超えて保存することを必要とする文書を除く。) | 許可、認可、免許、承認等の行政処分に関する文書のうち法律関係が1年を超える事項に係る文書(3年を超えて保存することを必要とする文書を除く。) | |

告示および公告に関する文書のうち重要な事項に係る文書 | 告示および公告に関する文書 | ||||

諮問、答申等に関する文書 | 諮問、答申等に関する文書のうち軽易な事項に係る文書 | ||||

請願に関する文書 | |||||

陳情に関する文書 | |||||

監査に関する文書 | |||||

会議および講習会に関する文書 | |||||

庁内外往復文書のうち軽易な事項に係る文書 | |||||

5 人事、服務、給与、福利厚生等 | 企業管理者、行政委員会の委員および附属機関の委員の任免に関する文書 | ||||

職員の退職手当等に関する文書(人事課の所管に属するものに限る。) | |||||

恩給等に関する文書(人事課の所管に属するものに限る。) | |||||

職員の人事異動および人事考査に関する文書のうち重要な事項に係る文書(人事課の所管に属するものに限る。) | 職員の人事異動および人事考査に関する文書(人事課の所管に属するものに限る。) | 職員の人事異動および人事考査に関する文書 | 職員の人事異動および人事考査に関する文書のうち軽易な事項に係る文書 | ||

叙位叙勲に関する文書および褒章に関する文書(人事課の所管に属するものに限る。) | 褒章に関する文書 | ||||

表彰に関する文書(当該事務を担当する課の所管に属するものに限る。) | 表彰に関する文書 | ||||

職員の服務に関する文書のうち重要な事項に係る文書(人事課の所管に属するものに限る。) | 職員の服務に関する文書(人事課の所管に属するものに限る。) | 当直勤務命令簿、年次休暇簿等の職員の服務に関する文書 | 職員の研修等職員の服務に関する文書のうち軽易な事項に係る文書 | ||

職員の給与に関する文書 | 職員の給与に関する文書のうち軽易な事項に係る文書 | ||||

職員の安全衛生その他職員の福利厚生に関する文書 | |||||

6 訴訟等 | 行政代執行に関する文書のうち重要な事項に係る文書 | 行政代執行に関する文書 | |||

訴訟に関する文書 | |||||

審査請求その他の争訟(訴訟を除く。)に関する文書のうち重要な事項に係る文書 | 審査請求その他の争訟(訴訟を除く。)に関する文書 | ||||

7 財務等 | 県有財産の取得に関する文書 | ||||

県有財産の管理または処分に関する文書のうち重要な事項に係る文書 | 県有財産の管理または処分に関する文書 | 県有財産の管理または処分に関する文書のうち軽易な事項に係る文書 | |||

貸付金および補助金に関する文書のうち重要な事項に係る文書 | 貸付金および補助金に関する文書 | ||||

予算、決算および出納に関する文書 | 予算、決算および出納に関する文書のうち軽易な事項に係る文書 | ||||

工事の執行に関する文書 | |||||

工事の検査に関する文書 | |||||

8 その他 | 市町村の廃置分合、行政区画等に関する文書 | ||||

県行政の沿革に関する文書 | |||||

皇室関係の文書(秘書課の所管に属するものに限る。) | |||||

契約に関する文書のうち重要な事項に係る文書 | 契約に関する文書 | 契約に関する文書のうち軽易な事項に係る文書 | |||

調査研究報告書等のうち重要な事項に係る文書 | 調査研究報告書等 | ||||

台帳、帳簿等 | |||||

各種試験の願書、答案等 | |||||

統計の基礎となった調査表 | |||||

業務を記録した日誌等 | |||||

台帳等に転記済みの各種伝票等 | |||||

その他20年保存することを必要とする文書 | その他10年保存することを必要とする文書 | その他5年保存をすることを必要とする文書 | その他3年保存することを必要とする文書 | その他1年保存することを必要とする文書 |

(全部改正〔令和4年訓令5号〕)

(全部改正〔平成20年訓令25号〕、一部改正〔令和4年訓令5号〕)

(追加〔令和4年訓令5号〕)

(追加〔平成17年訓令37号〕)

(一部改正〔平成10年訓令3号〕)

(全部改正〔令和4年訓令5号〕)

様式第6号 削除

(削除〔令和4年訓令5号〕)

(全部改正〔令和4年訓令5号〕)

様式第8号および様式第9号 削除

(削除〔令和4年訓令5号〕)

(全部改正〔平成31年訓令2号〕)

(全部改正〔平成6年訓令1号〕、一部改正〔平成10年訓令3号〕)

(全部改正〔平成6年訓令1号〕、一部改正〔平成10年訓令3号〕)

(全部改正〔平成6年訓令1号〕、一部改正〔平成10年訓令3号・19年49号〕)

(全部改正〔平成31年訓令2号〕)

(一部改正〔平成6年訓令1号・令和4年5号〕)

(全部改正〔平成6年訓令1号〕)

(全部改正〔平成6年訓令17号〕)

様式第18号 削除

(削除〔令和4年訓令5号〕)

(全部改正〔令和4年訓令5号〕)

(全部改正〔令和4年訓令5号〕)

(全部改正〔令和4年訓令5号〕)

(全部改正〔令和4年訓令5号〕)

(全部改正〔令和4年訓令5号〕)

(全部改正〔令和4年訓令5号〕)

(全部改正〔令和4年訓令5号〕)

様式第23号 削除

(削除〔令和4年訓令5号〕)

(全部改正〔平成9年訓令2号〕、一部改正〔平成10年訓令3号〕)

(全部改正〔平成21年訓令2号〕、一部改正〔令和4年訓令5号〕)