○福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則

昭和32年7月25日

福井県人事委員会規則第1号

福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則を公布する。

福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則

福井県一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和30年福井県人事委員会規則第1号)の全部を改正する。

(この規則の目的)

第1条 この規則は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基き、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(全部改正〔昭和35年人委規則15号〕、一部改正〔平成3年人委規則14号・7年6号・12年5号・19年10号〕)

(全部改正〔昭和44年人委規則13号〕、一部改正〔昭和60年人委規則16号・平成4年2号〕)

第4条から第21条の2まで 削除

(削除〔昭和44年人委規則13号〕)

(給料の支給)

第22条 条例第5条第2項の給料の支給日は、その月の21日(その月の21日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日、日曜日または第3土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い同条に規定する休日、日曜日または第3土曜日でない日)とする。ただし、人事委員会は、特別の必要があると認めるときは、別に給料の支給日を指定することがある。

3 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合の給料はその月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により発令の前日までの分をその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった任命権者において支給する。

5 職員が、職員またはその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合は、第1項に規定する給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

6 職員が休職にされ、もしくは休職の終了により復職した場合、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)を始め、もしくは自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合、同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)を始め、もしくは配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、もしくは専従許可の有効期間の終了により復職した場合、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和63年福井県条例第1号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項もしくは公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成13年福井県条例第50号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、もしくは派遣の終了により職務に復帰した場合、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)を始め、もしくは育児休業の終了により職務に復帰した場合、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業(以下「大学院修学休業」という。)を始め、もしくは大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合または停職にされ、もしくは停職の終了により職務に復帰した場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。その月の初日から引き続いて休職にされ、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、専従許可を受け、派遣され、育児休業をし、大学院修学休業をし、または停職にされている職員が第1項に規定する給料の支給日後に復職し、または職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(1) 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。) 条例第4条第14項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 福井県職員の育児休業等に関する条例(平成4年福井県条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えられた条例第4条第4項、第6項、第8項もしくは第13項、育児休業条例第19条の規定により読み替えられた福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(平成14年福井県条例第4号。以下「任期付研究員条例」という。)第5条第3項もしくは第4項または育児休業条例第20条の規定により読み替えられた福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(平成15年福井県条例第1号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第2項もしくは第3項

(一部改正〔昭和43年人委規則13号・45年24号・51年5号・58年2号・61年12号・63年6号・15号・平成元年10号・4年2号・7年3号・9年16号・13年3号・14年5号・24号・16年9号・17年10号・20年5号・32号・26年20号・令和元年12号・5年9号〕)

(給料の調整額の支給)

第23条 条例第7条に規定する給料の調整額の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(1) 別表第11に掲げる職員のうち次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表の別ならびに当該職員の属する職務の級および当該職に係る別表第11の区分欄に掲げる区分(以下「管理職手当区分」という。)に応じ、別表第11の2の管理職手当額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、短時間勤務職員にあってはその額に同条第3項または第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(2) 別表第11に掲げる職員のうち地方公務員法第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された職員 当該職員に適用される給料表の別ならびに当該職員の属する職務の級および管理職手当区分に応じ、別表第11の3の管理職手当額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率を、短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項または第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第26条第1項の場合および公務上の負傷もしくは疾病または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷もしくは疾病(外国派遣条例第2条第1項もしくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)または公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)の派遣先において就いていた業務に係る業務上の負傷もしくは疾病または通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(派遣職員にあっては、当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号および第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。)による負傷もしくは疾病を含む。)により条例第14条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(全部改正〔昭和33年人委規則4号〕、一部改正〔昭和35年人委規則15号・42年14号・63年6号・平成2年8号・20号・13年3号・14年5号・17年10号・18年16号・30号・19年10号・20年5号・32号・令和5年9号〕)

(初任給調整手当の支給)

第24条の2 条例第8条の2に規定する初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔昭和36年人委規則8号〕)

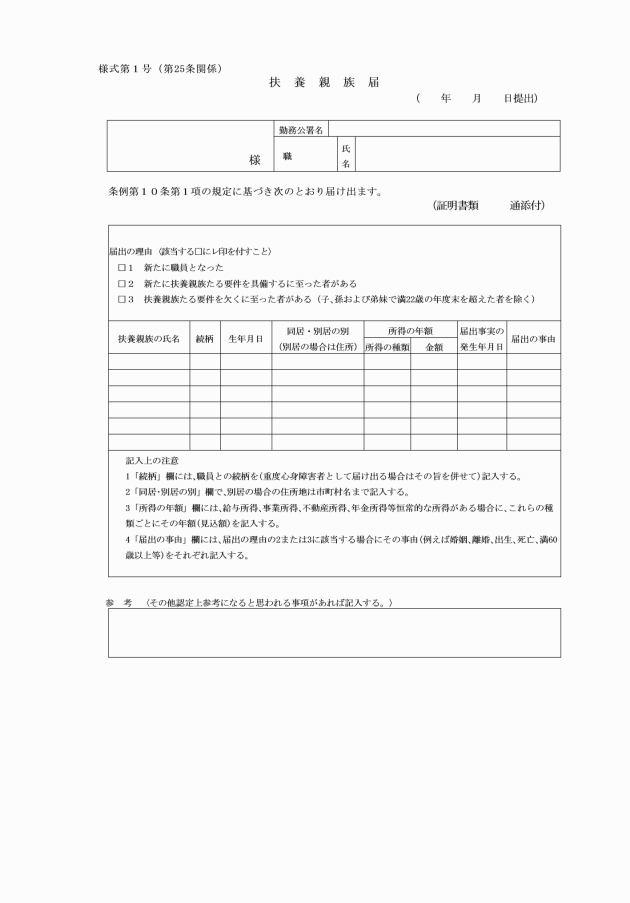

(扶養手当の支給)

第25条 条例第9条第2項に規定する扶養親族には、次に掲げる者を含まないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当または民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

3 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実および扶養手当の月額を認定しなければならない。

5 任命権者は、扶養親族の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を定めることができる。

7 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

8 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

9 条例第9条第1項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもののうち職員の任用に関する規則(昭和57年福井県人事委員会規則第6号。以下「任用規則」という。)別表第1に掲げる警察官以外の職員の職の職級が部長級(以下「部長級」という。)にあるもの

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち部長級にあるもの

10 条例第9条第3項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 警察職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもののうち任用規則別表第1に掲げる警察官の職の職級が部長級であるもの

(2) 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもののうち任用規則別表第1に掲げる警察官以外の職員の職の職級が次長級(以下「次長級」という。)にあるもの

(3) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち次長級にあるもの

(4) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもののうち次長級にあるもの

(5) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもののうち次長級にあるもの

(一部改正〔昭和32年人委規則5号・35年9号・36年2号・17号・37年11号・38年9号・39年13号・40年19号・41年45号・42年3号・14号・43年13号・44年22号・45年24号・46年15号・47年13号・48年20号・49年22号・50年17号・51年18号・52年15号・53年16号・56年31号・34号・59年9号・60年16号・平成元年30号・2年18号・3年14号・5年1号・29年4号・令和6年7号・7年12号〕)

(追加〔昭和42年人委規則14号〕、一部改正〔平成4年人委規則2号・18年16号・19年10号〕)

(住居手当の支給)

第25条の3 条例第10条の5に規定する住居手当に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔昭和45年人委規則24号〕)

(通勤手当の支給)

第25条の4 条例第11条に規定する通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔昭和33年人委規則4号〕、一部改正〔昭和42年人委規則14号・45年24号〕)

(単身赴任手当の支給)

第25条の5 条例第11条の2に規定する単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔平成2年人委規則2号〕)

(在宅勤務等手当の支給)

第25条の6 条例第11条の3に規定する在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔令和6年人委規則7号〕)

(1) 職員が公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている場合 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第3項に規定する派遣先団体の事務所の所在地

(2) 職員の勤務する公署に支所、分場、交番その他これらに準ずるものが設定されている場合 それらの所在地

(3) 職員の勤務が2以上の地域にわたる場合 その職員の主たる在勤公署の所在地

2 条例第12条第1項の人事委員会が定める職員は、第30条第1項第1号から第5号まで、第7号および第10号に掲げる職員、育児休業をしている職員、外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員ならびに公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員(給与の支給を受けていない職員に限る。)とする。

3 条例第12条第1項第2号に規定する人事委員会が定める公署は、別表第11の4に掲げる公署とする。

4 条例第12条第2項第1号および第2号の世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者または下宿、寮等の1部屋を専用している者

5 条例第12条第2項第1号の「前条第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(人事委員会が定めるものに限る。)」は、条例第11条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員であって、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居)と国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表(以下この条において「法別表」という。)に掲げる地域の市役所または町村役場との間の距離のうち最も短いもの(次項および第14項において「最短距離」という。)が、60キロメートル以上であるものとする。

6 条例第12条第2項第1号のこれに準ずるものとして人事委員会が定めるものは、条例第11条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるものとする。

7 条例第12条第3項の人事委員会が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(2) 自己啓発等休業をしている場合

(3) 配偶者同行休業をしている場合

(4) 地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされた場合

(6) 地方公務員法第29条の規定により停職にされている場合

(7) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている場合

(8) 外国派遣条例第2条第1項または公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている場合で、給与の支給を受けていないとき。

(9) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている場合

(10) 大学院修学休業をしている場合

(1) 前項第1号に掲げる場合に該当するとき 100分の80

10 寒冷地手当は、基準日の属する月の第22条第1項に規定する支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

11 基準日から支給日の前日までの間において離職し、または死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

13 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象者が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が法別表に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が法別表に掲げる地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき最短距離が60キロメートル未満であること。

15 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

(一部改正〔昭和32年人委規則7号・39年11号・43年13号・55年8号・57年8号・58年12号・59年11号・60年16号・61年15号・62年11号・63年6号・18号・平成元年1号・31号・2年20号・3年14号・4年19号・5年14号・6年17号・7年27号・8年13号・11年20号・13年1号・3号・14年5号・16年23号・18年5号・19年10号・20年5号・32号・26年1号・20号・27年6号・令和7年12号〕)

(全部改正〔昭和46年人委規則2号〕)

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第15条第3項の人事委員会規則で定める割合は、100分の25とする。

3 条例第16条の人事委員会規則で定める割合は、100分の135とする。

(追加〔平成6年人委規則3号〕、一部改正〔平成7年人委規則3号・13年3号〕)

(割振り変更前の正規の勤務時間を超えた全勤務時間の特例)

第27条の3 条例第15条第3項および第4項の人事委員会規則で定める時間は、1週間につき38時間45分の勤務時間が割り振られている職員が、休日等(条例第16条に規定する休日等をいう。以下この条において同じ。)が属する週において当該休日等に勤務を命じられて休日給が支給された場合に、当該週(週休日の振替等(福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年福井県人事委員会規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第1項に規定する週休日の振替等をいう。以下この条において同じ。)により勤務時間が割り振られた日の属する1週間の期間をいう。以下この条において同じ。)に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間とする。

(1) 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間(以下この条において「基準時間」という。)以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

(2) 当該週の勤務時間が基準時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間

2 条例第15条第3項および第4項の人事委員会規則で定める時間は、勤務時間条例第3条第2項ただし書または第4条の規定により勤務時間が割り振られている職員(前項に掲げる職員を除く。)が、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間とする。

(1) 割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合(当該週に休日等があり、職員が当該休日等に勤務を命じられて休日給が支給された場合を除く。)における次の時間

ア 当該週の勤務時間が38時間45分以下となるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

イ 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(2) 当該週に休日等があり、職員が当該休日等に勤務を命じられて休日給が支給された場合における次の時間

ア 当該週の勤務時間が基準時間以下となるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

イ 当該週の勤務時間が基準時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、基準時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間(割振り変更前の正規の勤務時間が基準時間を超える場合を除く。)

(追加〔平成7年人委規則3号〕、一部改正〔平成13年人委規則3号・18年16号・19年10号・22年7号〕)

(休日給の支給される日の特例)

第27条の4 条例第16条の人事委員会規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。)(当該勤務日等が祝日法による休日等、年末年始の休日等または勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて人事委員会の承認を得たときは、その日とする。

(追加〔昭和48年人委規則5号〕、一部改正〔昭和58年人委規則2号・62年7号・63年15号・平成元年1号・6年3号・7年3号・22年7号・23年3号〕)

(超過勤務手当、休日給および夜勤手当の支給)

第28条 超過勤務手当等は、原則としてその月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

4 超過勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した全時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは切り上げ、30分未満のときは切り捨てる。

(一部改正〔昭和49年人委規則22号・平成3年14号・7年3号・9年16号・22年7号〕)

(宿日直手当の支給)

第29条 条例第19条の宿直勤務または日直勤務とは、勤務時間規則第7条第1項に規定する勤務をいう。

2 執務が行われる時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日またはこれに相当する日に退庁時から引き続き宿日直勤務を命ぜられた場合は、その勤務は、1回の勤務とみなす。

(一部改正〔昭和45年人委規則24号・48年4号・52年15号・57年1号・58年2号・60年16号・平成元年10号・4年13号・7年3号〕)

(管理職員特別勤務手当の支給)

第29条の2 条例第19条の2に規定する管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔平成3年人委規則14号〕)

(期末手当の支給)

第30条 条例第21条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日にそれぞれ在職する職員(条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次のいずれかに該当する職員以外の職員とする。

(1) 自己啓発等休業をしている職員

(2) 配偶者同行休業をしている職員

(3) 無給休職者(地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされていた職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(4) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(5) 停職者(地方公務員法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされている職員をいう。)

(6) 削除

(7) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(8) 無給派遣職員(派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(9) 育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(10) 大学院修学休業職員(大学院修学休業をしている職員をいう。)

2 条例第21条第1項後段の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、または死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、任用期間が6月以上である第2号会計年度任用職員および条例第26条の6第7項の規定により期末手当および勤勉手当の支給を受ける第1号会計年度任用職員(条例第21条第7項ただし書および条例第26条の6第8項の規定により任用期間が6月以上であるとみなす者を含む。以下これらの者を「特定会計年度任用職員」という。)ならびに短時間勤務職員に限る。)となったもの

ア 条例の適用を受ける職員

イ 職員以外の福井県職員

(3) その退職(特定会計年度任用職員の退職を除く。)に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、短時間勤務職員その他人事委員会の定める者に限る。)となったもの

ア 国または行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下この条において同じ。)の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該国または行政執行法人の在職期間に通算することとしている国または行政執行法人の職員となった者に限る。)

イ 他の地方公共団体または特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体または特定地方独立行政法人の在職期間に通算することとしている地方公共団体または特定地方独立行政法人の職員となった者に限る。)

ウ 一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第55条に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)の役員および職員(人事交流等により、期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該一般地方独立行政法人の在職期間に通算することとしている一般地方独立行政法人で県が設立するものの役員または職員となった者に限る。)

エ 退職派遣者

オ 国立大学法人等(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人および同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下この条において同じ。)の職員(人事交流等により、期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該国立大学法人等の在職期間に通算することとしている国立大学法人等の職員となった者に限る。)

3 条例第26条第7項ただし書の人事委員会規則で定める職員(期末手当の支給に係る職員に限る。)は、前項第2号または第3号のいずれかに該当する職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

6 条例第21条第5項(条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として人事委員会規則で定めるものは、別表第12の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除き、警察職給料表の職務の級が3級の職員、教育職給料表(1)の職務の級が2級の職員、教育職給料表(2)の職務の級が2級の職員、研究職給料表の職務の級が3級の職員、医療職給料表(2)の職務の級が3級の職員、医療職給料表(3)の職務の級が3級の職員または福祉職給料表の職務の級が2級の職員にあっては人事委員会の定める職員に限る。)とする。

(1) 管理職手当区分が1種または2種の職を占める職員

(2) 任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員(4号給以下の号給を受ける職員を除く。)

(3) 任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受ける職員(3号給以下の号給を受ける職員を除く。)

(1) 管理職手当区分が1種の職を占める職員、前項第2号に掲げる職員のうち任期付職員条例第7条第1項の給料表の6号給以上の給料月額を受ける職員および前項第3号に掲げる職員のうち任期付研究員条例第5条第1項の給料表の6号給以上の給料月額を受ける職員 100分の25

(2) 管理職手当区分が2種の職を占める職員、前項第2号に掲げる職員のうち任期付職員条例第7条第1項の給料表の5号給の給料月額を受ける職員および前項第3号に掲げる職員のうち任期付研究員条例第5条第1項の給料表の5号給以下の給料月額を受ける職員 100分の15

11 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 地方公務員法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業(第31条第7項第11号において「高齢者部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(1) 職員以外の福井県職員

(2) 国または行政執行法人の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該国または行政執行法人の在職期間に通算することとしている国または行政執行法人の職員であった者に限る。)

(3) 他の地方公共団体または特定地方独立行政法人の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体または特定地方独立行政法人の在職期間に通算することとしている地方公共団体または特定地方独立行政法人の職員(第1号会計年度任用職員および第2号会計年度任用職員を除く。)であった者に限る。)

(4) 一般地方独立行政法人の役員および職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該一般地方独立行政法人の在職期間に通算することとしている一般地方独立行政法人で県が設立するものの役員または職員であった者に限る。)

(5) 退職派遣者

(6) 国立大学法人等の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該国立大学法人等の在職期間に通算することとしている国立大学法人等の職員であった者に限る。)

15 次に掲げる者は、条例第21条第1項に規定する基準日にそれぞれ在職する職員に該当するものとする。

(1) 基準日に退職し、または死亡した者

(2) 基準日に新たに職員となった者

16 期末手当の計算の基礎となる給料および扶養手当の月額ならびにこれらに対する地域手当の月額は、次に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には、条例第26条に規定する支給率を乗じない給与月額

(2) 条例第14条、育児休業条例第25条または勤務時間条例第15条第3項もしくは第15条の2第3項の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(4) 派遣職員の場合には、外国派遣条例第4条第1項または公益的法人等派遣条例第4条の規定により定められた支給割合を乗じない給与月額

(全部改正〔昭和38年人委規則9号〕、一部改正〔昭和40年人委規則19号・42年14号・43年13号・44年7号・45年24号・46年15号・47年1号・51年5号・56年39号・41号・58年2号・61年2号・63年6号・平成2年20号・4年2号・6年10号・7年3号・9年16号・17号・10年1号・11年20号・12年5号・13年1号・3号・14年5号・9号・24号・15年6号・13号・16年8号・9号・11号・17年10号・18年16号・19年10号・20年5号・21号・32号・21年10号・23年24号・26年1号・20号・27年32号・28年41号・令和元年12号・4年15号・6年3号・11号〕)

(追加〔平成9年人委規則16号〕、一部改正〔平成10年人委規則1号・19年10号・26年1号〕)

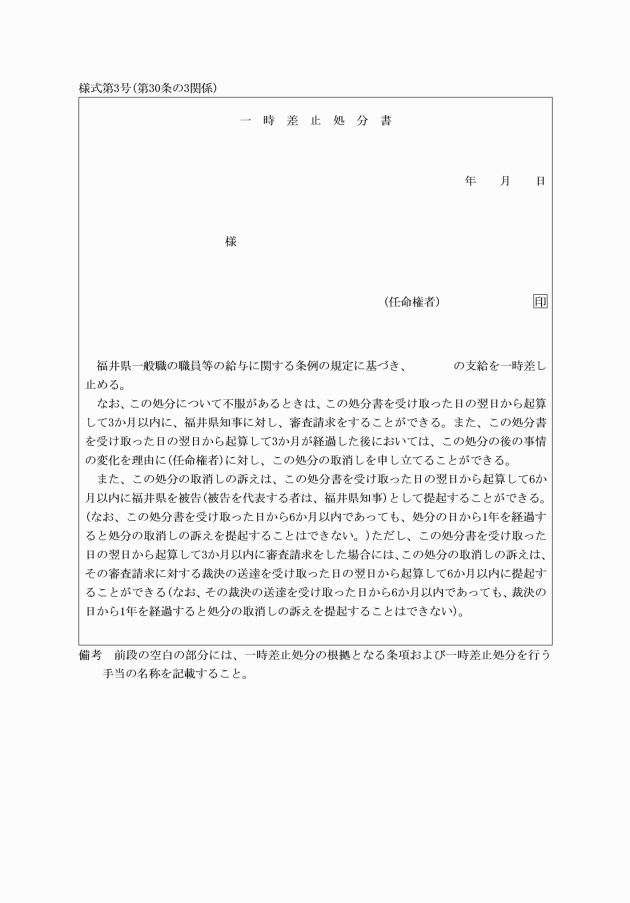

(一時差止処分の手続等)

第30条の3 任命権者は、条例第21条の3第1項(条例第22条第5項および第26条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、一時差止処分書(様式第3号。第4項において「処分書」という。)によりその旨を通知しなければならない。

2 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知すべき内容を福井県報に掲載することをもって当該通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、当該通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

3 条例第21条の3第5項(条例第22条第5項および第26条第8項において準用する場合を含む。)の説明書(次項において「処分説明書」という。)の様式は、様式第4号のとおりとする。

4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、速やかに、処分書および処分説明書の写しを知事に提出しなければならない。

(追加〔平成9年人委規則16号〕、一部改正〔平成10年人委規則1号・19年10号〕)

(一時差止処分の取消しに係る手続等)

第30条の4 条例第21条の3第2項(条例第22条第5項および第26条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

2 任命権者は、条例第21条の3第3項または第4項(これらの規定を条例第22条第5項および第26条第8項において準用する場合を含む。)の規定により一時差止処分を取り消した場合には、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、その旨を書面で通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 一時差止処分を受けた者の氏名

(2) 一時差止処分を行った手当の名称および当該手当に係る基準日

(3) 一時差止処分の実施年月日

(4) 一時差止処分の取消年月日

(5) 一時差止処分を取り消した理由

(6) その他参考となるべき事項

4 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合には、速やかに、第2項の書面の写しを知事に提出しなければならない。

(追加〔平成9年人委規則16号〕、一部改正〔平成10年人委規則1号・19年10号〕)

(勤勉手当の支給)

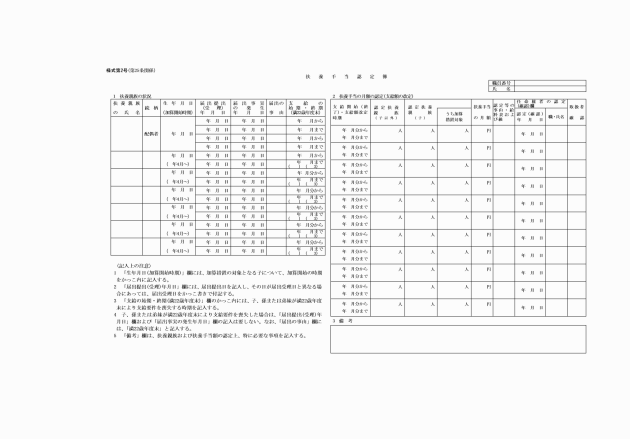

第31条 条例第22条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日にそれぞれ在職する職員(同条第5項において準用する条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次のいずれかに該当する職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第30条第1項第1号、第2号、第5号、第7号および第10号のいずれかに該当する者

(3) 派遣職員

(4) 育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 条例第22条第1項後段の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、または死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第30条第2項第2号および第3号に掲げる者

5 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間 | 割合 |

6箇月 | 100分の100 |

5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |

5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |

4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |

4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |

3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |

3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |

2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |

2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |

1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |

1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |

15日以上1箇月未満 | 100分の10 |

15日未満 | 100分の5 |

零 | 零 |

7 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。この場合において、除算する期間の合計期間に1日未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 第30条第1項第5号および第7号に掲げる者として在職した期間

(2) 育児休業(第30条第11項第2号アおよびイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員、第30条第1項第1号、第2号および第10号に掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第14条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷または疾病(公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病(派遣職員または退職派遣者の派遣先において就いていた業務に係る業務上の負傷もしくは疾病または通勤(労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤(派遣職員にあっては、当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号および第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。)による負傷もしくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日ならびに祝日法による休日等および年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(10) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(11) 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

9 第30条第15項の規定は、勤勉手当の支給について準用する。

10 成績率は、100分の315(特定幹部職員にあっては100分の375、地方公務員法第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された職員にあっては100分の100(特定幹部職員にあっては100分の120)、任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員にあっては100分の262.5)以下の範囲内で任命権者が定めるものとする。

11 勤勉手当の基礎となる給料の月額およびこれに対する地域手当の月額は、次に定めるところによる。

(1) 条例第14条、育児休業条例第25条または勤務時間条例第15条第3項もしくは第15条の2第3項の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額

(2) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(全部改正〔昭和38年人委規則9号〕、一部改正〔昭和39年人委規則13号・40年19号・42年2号・3号・43年1号・44年7号・45年24号・46年15号・49年10号・51年5号・18号・58年2号・60年16号・63年6号・平成元年10号・31号・2年20号・4年2号・7年3号・9年16号・17号・10年1号・11年20号・13年1号・3号・14年5号・24号・16年8号・18年16号・30号・19年40号・20年5号・21号・21年10号・29号・22年7号・15号・20号・23年3号・26年1号・20号・27号・27年6号・28年3号・19号・37号・40号・41号・42号・29年15号・16号・30年17号・18号・令和元年10号・11号・12号・4年15号・17号・18号・5年26号・27号・6年3号・11号・18号・7年12号〕)

第31条の2 削除

(削除〔平成19年人委規則10号〕)

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分(短時間勤務職員であった期間にあっては、当該期間(当該期間において週その他の一定期間を周期として一定の勤務時間数が繰り返されていた場合にあっては、当該一定期間。以下この号において「算定期間」という。)における勤務時間数を算定期間における勤務時間条例第2条第3項または第4項の規定の適用を受ける職員の勤務時間数で除して得た数に7.75を乗じて得た時間)をもって1日とする。

(3) 前号の場合において負傷または疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)および介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間ならびに第31条第7項第5号および第6号に定める30日を計算するときは、次に定めるところによる。

ア 週休日ならびに祝日法による休日等および年末年始の休日等を除く。

イ 勤務時間条例第3条第2項の規定による勤務時間が1日につき7時間45分(短時間勤務職員であった期間にあっては、前号括弧書の規定により求めた時間)となるように割り振られた日またはこれに相当する日以外の勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。

(追加〔昭和38年人委規則9号〕、一部改正〔昭和40年人委規則19号・46年15号・57年3号・58年2号・60年16号・平成元年10号・2年20号・4年13号・7年3号・9年16号・10年1号・13年3号・14年9号・17年10号・18年16号・19年10号・20年5号・22年7号〕)

基準日 | 支給日 |

6月1日 | 6月30日 |

12月1日 | 12月10日 |

(追加〔昭和40年人委規則19号〕、一部改正〔昭和59年人委規則8号・61年12号・平成元年10号・10年1号・14年24号・19年10号〕)

(端数計算)

第31条の5 条例第21条第2項の期末手当基礎額または条例第22条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(追加〔平成2年人委規則20号〕、一部改正〔平成10年人委規則1号・19年10号〕)

(災害派遣手当の支給)

第31条の6 条例第22条の3に規定する災害派遣手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(追加〔昭和37年人委規則11号〕、一部改正〔昭和38年人委規則9号・40年19号・平成9年17号・10年1号〕)

(農林漁業普及指導手当の支給)

第31条の7 農林漁業普及指導手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、その月の分の農林漁業普及指導手当は、翌月の給料の支給日に支給する。

2 農林漁業普及指導手当は、月の初日から末日までの間における次に掲げる日に該当しない日(以下「勤務を要する日」という。)のうち、条例第22条の4第1項各号に規定する業務に従事した日および条例第26条第1項の規定の適用を受けていることまたは公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病(派遣職員または退職派遣者の派遣先において就いていた業務に係る業務上の負傷もしくは疾病または通勤(労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤(派遣職員にあっては、当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号および第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。)による負傷もしくは疾病を含む。)により条例第14条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあったことにより勤務しなかった日の合計が、その月の勤務を要する日の合計の2分の1を超えた場合に支給する。

(1) 週休日

(2) 祝日法による休日等および年末年始の休日等

3 条例第22条の4第2項の人事委員会規則で定める額は、1万7,000円(育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率を、短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項または第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(追加〔昭和38年人委規則5号〕、一部改正〔昭和38年人委規則9号・39年13号・40年19号・41年5号・43年13号・48年5号・58年2号・60年7号・16号・63年6号・平成元年10号・2年20号・6年14号・7年3号・9年17号・10年1号・11年3号・14年5号・17年12号・18年30号・令和5年5号〕)

(義務教育等教員特別手当の支給)

第31条の8 条例第22条の5に規定する義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔昭和50年人委規則6号〕、一部改正〔平成9年人委規則17号・10年1号〕)

(全部改正〔平成13年人委規則3号〕、一部改正〔平成18年人委規則16号〕)

2 条例附則第17項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が条例附則第17項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であって第24条の規定による管理職手当の区分が1種から6種までの職を占める職員(以下この項において「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の管理職手当は、第24条の規定にかかわらず、同条の規定による額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 第31条の5に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 条例附則第17項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第21条第5項の規定を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第30条第7項に定める割合を乗じて得た額(同条第8項各号に掲げる職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、給料月額に同条第9項各号に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)(条例附則第17項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、同項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。以下この号において同じ。)およびこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第21条第5項の規定を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第30条第7項に定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、給料月額減額基礎額に同条第9項各号に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額))

(2) 条例附則第17項第4号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

4 月の中途において、条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合または減額支給対象職員が次の各号に掲げる場合に該当した場合におけるその月の条例附則第17項第1号、第2号および第5号に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

(1) 減額支給対象職員以外の職員となった場合

(2) 離職した場合

(3) 休職にされ、または休職の終了により復職した場合

(4) 自己啓発等休業を始め、または自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 配偶者同行休業を始め、または配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 専従許可を受け、または専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(7) 外国派遣条例第2条第1項もしくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、または派遣の終了により職務に復帰した場合

(8) 育児休業を始め、または育児休業の終了により職務に復帰した場合

(9) 大学院修学休業を始め、または大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合

(10) 停職にされ、または停職の終了により職務に復帰した場合

(追加〔平成22年人委規則20号〕、一部改正〔平成26年人委規則20号・令和5年9号〕)

(基本報酬)

第34条 条例第26条の6第2項に規定する人事委員会規則で定めるところにより算定した報酬の額は、第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であると仮定した場合に支給すべき給料の月額(以下この項において「基礎額」という。)を基礎とし、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額により支給する場合 基礎額に、勤務時間条例第18条の規定により第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を同条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(2) 日額により支給する場合 基礎額を21で除して得た額に、勤務時間条例第18条の規定により第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を同条例第3条第2項本文に規定する1日当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(3) 時間額により支給する場合 基礎額を21で除して得た額を、勤務時間条例第3条第2項本文に規定する1日当たりの勤務時間で除して得た額

2 条例第26条の6第2項に規定する初任給調整手当に相当する報酬として人事委員会規則で定めるところにより算定した額は、初任給調整手当の支給に関する規則(昭和37年福井県人事委員会規則第10号)第6条の規定の例により、同規則別表に定める額(以下この項において「基礎額」という。)を基礎とし、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額により支給する場合 基礎額に、勤務時間条例第18条の規定により第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を同条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(2) 日額により支給する場合 基礎額を21で除して得た額に、勤務時間条例第18条の規定により第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を同条例第3条第2項本文に規定する1日当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(3) 時間額により支給する場合 基礎額を21で除して得た額を、勤務時間条例第3条第2項本文に規定する1日当たりの勤務時間で除して得た額

3 条例第26条の6第2項に規定する地域手当に相当する報酬として人事委員会規則で定めるところにより算定した額は、第1項各号に定める額に、それぞれ条例第10条の2第2項各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合(県内に所在する公署に在勤する職員にあっては、条例附則第16項に規定する割合)を乗じて得た額とする。ただし、第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であると仮定した場合において医療職給料表(1)の適用を受けるときは、第1項各号に定める額に、それぞれ100分の16を乗じて得た額とする。

4 条例第26条の6第2項に規定する基本報酬の額は、月額および日額により支給する場合は100円未満を、時間額により支給する場合は10円未満を四捨五入するものとする。

5 基本報酬の支給については、条例第5条の規定を準用する。ただし、日額の基本報酬については月の初日から末日までの期間における勤務日数により計算した総額を、時間額の基本報酬については月の初日から末日までの期間における勤務時間により計算した総額を翌月21日までに支給する。

(追加〔令和元年人委規則12号〕)

(特殊勤務手当に相当する報酬の額等)

第35条 条例第26条の6第4項に規定する人事委員会規則で定める特殊勤務手当は、知事が人事委員会と協議して定めるものとする。

2 特殊勤務手当に相当する報酬の額および支給方法は、福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年福井県条例第38号)の規定を準用する。

(追加〔令和元年人委規則12号〕)

(超過勤務手当等に相当する報酬の額等)

第36条 第1号会計年度任用職員に支給する超過勤務手当に相当する報酬の額は、条例第15条の規定を準用して算定する。

3 第1号会計年度任用職員に支給する夜勤手当に相当する報酬の額は、条例第17条の規定を準用して算定する。

4 第1号会計年度任用職員に支給する宿日直手当に相当する報酬の額は、条例第19条の規定を準用して算定する。

(追加〔令和元年人委規則12号〕)

(1) 月額により基本報酬を支給する場合 第34条第1項から第4項までの規定により月額で算定した基本報酬の額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第18条の規定により第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分にその者の1週間当たりの勤務時間を同条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得たものを乗じて得たものに20を乗じて得たものを減じたもので除して得た額

(2) 日額により基本報酬を支給する場合 第34条第1項から第4項までの規定により日額で算定した基本報酬の額を勤務時間条例第18条の規定により第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(追加〔令和元年人委規則12号〕)

(追加〔令和元年人委規則12号〕、一部改正〔令和2年人委規則6号〕)

(追加〔令和元年人委規則12号〕)

(期末手当および勤勉手当)

第40条 条例第26条の6第7項の人事委員会規則で定めるものは、条例第26条の6第3項の規定の適用を受ける第1号会計年度任用職員(任命権者が人事委員会と協議して定めるものを除く。)以外の第1号会計年度任用職員であって、正規の勤務時間が1週間当たり15時間30分以上のものとする。

2 条例第26条の6第7項の規定により人事委員会規則で定める期末手当および勤勉手当基礎額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額により基本報酬を支給する場合 基準日現在(退職し、または死亡した第1号会計年度任用職員にあっては、退職し、または死亡した日現在)においてその者が受けるべき基本報酬の額から初任給調整手当に相当する報酬を減じた額

(2) 日額により基本報酬を支給する場合 第1号会計年度任用職員が受けるべき基本報酬の額から初任給調整手当に相当する報酬を減じた額にその者の任用期間における1月当たりの平均勤務日数を乗じて得た額

3 前項の規定により難い場合は、あらかじめ任命権者が人事委員会に協議して期末手当および勤勉手当基礎額を定めるものとする。

4 第1号会計年度任用職員に対する期末手当の支給に係る在職期間の算定については、短時間勤務職員の例による。

(追加〔令和元年人委規則12号〕、一部改正〔令和6年人委規則11号〕)

(第1号会計年度任用職員の給与の支払)

第41条 第1号会計年度任用職員の給与の支払については、条例第26条の3の規定を準用する。

(追加〔令和元年人委規則12号〕)

(休職者の給与)

第42条 第1号会計年度任用職員が休職にされた場合(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)の給与については、第2号会計年度任用職員の例による。

(追加〔令和元年人委規則12号〕)

(この規則の実施に関し必要な事項)

第43条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(一部改正〔平成22年人委規則20号・令和元年12号〕)

附則

(給料の切替の基準)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)に職員が新たに属することとなる職務の等級は、次に定める基準に従い決定するものとする。

(初任給の最低額に達しない場合の特例)

4 改正条例附則第2項もしくは第3項の規定による切替日または同附則第4項の規定による切替日とみなされる日(以下「切替日とみなされる日」という。)における職員の号給の額がその者の有する学歴免許等の資格に応じ初任給基準表に定める最低の額に達しない場合において、部内の他の職員との均衡によりこれらの規定により難いと認めるときは、この規則第21条の規定の準用により、その者の号給をそれらの日に属する職務の等級の号給のうち、その初任給基準表の額と同じ額の号給とすることができる。

(経過期間の特例)

5 改正条例附則第5項の規定により、切替日の前日における給料月額を受けていた期間に6月を加える者については、別に定める。

(昇給期間の特例)

6 改正条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日の前日において受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が5万700円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、切替日から起算して最短昇給期間を3月短縮するものとする。

7 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第4条第6項ただし書の規定により昇給した職員で、他の職員との均衡上特に必要があると認められる者については、その者の切替日または切替日とみなされる日以降の昇給について最短昇給期間を次に定める期間短縮することができる。

(1) 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例による職務の級の最高号給または最高号給をこえる給料月額を受けた期間のうち改正前の条例第4条第4項に定める期間の最短期間をこえる期間(以下「枠外昇給期間」という。)が12月以上24月未満の者については3月

(2) 枠外期間が24月以上の者については6月

(初号に達しない職員の昇給)

8 改正条例附則第2項または第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員(以下「附則第10項の職員」という。)については、その号給に達するまでの間、その者の属する職務の等級の1級下位の職務の等級におけるその者の給料月額と同じ額の号給を現に受けているものとみなして、条例第4条第6項本文の規定を適用してその号給より1号給上位の号給と同じ額の給料月額に昇給させることができる。

(1) 当該職務の級に昇格した時の給料月額がその級号欄の号給より上位となった者については、昇格直前の職務の級におけるその級号欄の号給と同じ額の号給を受けた日から切替日の前日までの在職期間

(2) 級号欄の号給より下位の号給から昇格し、昇格した職務の級においてその級号欄の号給と同じ額の号給を受けた者については、その同じ額の号給を受けた日から切替日の前日までの在職期間

(3) 級号欄の号給より下位の号給から昇格し、昇格後の号給の額が級号欄の号給の額より高い額となった者については、その昇格した日から切替日の前日までの在職期間

(4) 級号欄の号給より上位の号給を初任給として受けた者については、その初任給を受けた日から切替日の前日までの在職期間

給料表の名称 | 職務の等級 | 最低級号 | |

改正前の条例による給料表の名称 | 改正前の条例による職務の級の号給 | ||

行政職給料表 | 1等級 | 一般職員級別給料表 | 11級5号給 |

2等級 | 9級5号給 | ||

3等級 | 8級6号給 | ||

4等級 | 6級6号給 | ||

5等級 | 5級1号給 | ||

6等級 | 3級1号給 | ||

警察職給料表 | 1等級 | 警察官級別給料表 | 6級5号給 |

2等級 | 4級8号給 | ||

3等級 | 2級6号給 | ||

4等級 | 1級6号給 | ||

5等級 | 1級1号給 | ||

教育職給料表(1) | 1等級 | 高等学校等教育職員級別給料表 | 7級5号給 |

2等級 | 3級1号給 | ||

3等級 | 一般職員級別給料表 | 4級2号給 | |

教育職給料表(2) | 1等級 | 中学校、小学校等教育職員級別給料表 | 6級4号給 |

2等級 | 2級2号給 | ||

3等級 | 一般職員級別給料表 | 4級2号給 | |

(減給、停職、休職中の職員等の取扱)

13 切替日の前日において減給、停職、休職等にされている職員については、これらの措置が行われないものとして、切替日における職務の等級および給料月額を決定するものとする。

(切替日以降等級が決定されるまでの間に退職した職員の取扱)

14 切替日以降等級が決定されるまでの間に退職した職員については、旧給料月額を基礎として、切替日における職務の等級および給料月額を決定し、その給料月額を基礎として、切替日から退職の日までの間における給与を支給する。

(追給額の支給)

15 職員の職務の等級の決定により追給すべき給与を生じたときは、計算でき次第すみやかに支給する。

(差額の支給)

16 改正条例附則第22項に規定する差額は、給料の支給方法に準じて支給する。

(一部改正〔昭和34年人委規則6号・35年15号・37年11号・39年13号・40年8号〕)

(一部改正〔昭和35年人委規則15号・37年11号・39年13号〕)

18 改正条例附則第22項の規定の適用を受ける職員が、適用日から改正条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例により受けた勤務地手当の額または同附則第22項に規定する給与の合計額が改正条例の適用により支給される暫定手当の額または同附則第22項に規定する給与の合計額をこえる場合は、そのこえる額は同附則第22項に規定する差額として支給されたものとする。

(一部改正〔昭和39年人委規則13号・40年8号〕)

(教育職員に関する特例)

19 改正条例附則第25項の規定の適用については、国立学校に勤務する教育職員の例による。

(一部改正〔昭和34年人委規則6号・35年15号・37年11号・39年13号・40年8号・50年16号・52年1号〕)

(従前の正規の試験により任用された者の取扱い)

20 適用日前に正規の試験の結果に基いて任用される者および適用日前に作成された採用候補者名簿から選択されて適用日以降任用された者(再採用者を含む。)に適用される等級別資格基準表または初任給基準表の試験または職種欄の正規の試験の区分は次の各号に掲げるものとする。

(1) 改正前の条例に規定する一般職員級別給料表の職務の級(以下単に「職務の級」という。)6級の職に相当する職について行われた正規の試験の結果に基いて当該職務の級の職またはこれに相当する職に任用された者 上級の区分

(2) 職務の級5級の職に相当する職について行われた正規の試験の結果に基いて当該職務の級の職またはこれに相当する職に任用された者 中級の区分

(3) 職務の級4級の職もしくは3級の職またはこれに相当する職について行われた正規の試験の結果に基いて当該職務の級の職またはこれに相当する職に任用された者 初級の区分

(一部改正〔昭和35年人委規則15号・37年11号・39年13号・50年16号・52年1号〕)

(別に定める基準の適用)

21 この規則において別に定めることとしている基準の適用については、その基準が定められるまでの間、あらかじめ個別に人事委員会の承認を得て行うものとする。

(一部改正〔昭和35年人委規則15号・37年11号・39年13号・50年16号・52年1号〕)

(福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の一部改正)

22 福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則(昭和31年福井県人事委員会規則第2号)の一部を次のように改正する

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和35年人委規則15号・37年11号・39年13号・50年16号・52年1号〕)

(職員の任用に関する規則の一部改正)

23 職員の任用に関する規則(昭和27年福井県人事委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和35年人委規則15号・37年11号・39年13号・50年16号・52年1号〕)

(職員の人事記録の管理に関する規則の一部改正)

24 職員の人事記録の管理に関する規則(昭和27年福井県人事委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和35年人委規則15号・37年11号・39年13号・50年16号・52年1号〕)

(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則の一部改正)

25 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和29年福井県人事委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和35年人委規則15号・37年11号・39年13号・50年16号・52年1号〕)

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和35年人委規則15号・37年11号・39年13号・50年16号・52年1号〕)

(追加〔平成21年人委規則15号〕)

(追加〔令和5年人委規則5号〕)

(条例附則第22項の規定の適用を受ける職員に対する適用後の給料月額の通知)

29 条例附則第22項の規定の適用により給料月額が異動することとなった職員に対しては、辞令(職員の人事異動の取扱規程(昭和42年福井県訓令第29号)第3条第1項に規定する辞令をいう。以下この項において同じ。)またはこれに代わる文書によりその旨を通知するものとする。ただし、辞令等の交付によらないことを適当と認める場合には、適切な方法をもって辞令等の交付に代えることができる。

(追加〔令和5年人委規則9号〕)

附則(昭和32年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和22年4月1日から適用する。

附則(昭和33年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

附則(昭和33年人委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 削除

(削除〔昭和38年人委規則5号〕)

3 改正後の第24条の規定により、高等学校、盲学校、ろう学校、中学校および小学校の校長以外の職員に支給する管理職手当については、第1項の規定にかかわらず昭和33年9月30日までの間は、なお、従前の例による。

附則(昭和34年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1、別表第3、別表第6ならびに別表第7のアおよびイの改正規定は、昭和34年4月1日から適用し、第30条第7項、第31条第3項、第32条第1項、附則および別表第7のオの改正規定は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の初任給基準表の額)

2 初任給基準表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、次の表の左欄に掲げる額は、同表の当該右欄に掲げる額に読み替えるものとする。

左欄 | 右欄 |

1万3,950 | 1万3,300 |

1万3,530 | 1万2,900 |

1万2,680 | 1万2,100 |

1万2,150 | 1万1,600 |

1万1,950 | 1万1,400 |

1万1,310 | 1万800 |

1万680 | 1万200 |

9,850 | 9,400 |

8,820 | 8,400 |

8,200 | 7,800 |

8,090 | 7,700 |

7,780 | 7,400 |

7,360 | 7,000 |

7,040 | 6,700 |

6,830 | 6,500 |

(職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)

3 昭和34年3月31日または同年9月30日において福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「条例」という。)第4条第8項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日または同年10月1日における給料月額は、次の各号に定める給料月額とする。

(1) 昭和34年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給に係る福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和34年福井県条例第41号。以下「条例第41号」という。)による改正後の給料月額を同条例附則別表第1から附則別表第4までの読替表(以下「読替表」という。)により読み替えた額

(2) 昭和34年9月30日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、その者の同年9月30日における給料月額と同じ額の読替表の「読み替える額」欄の額に対応する同表の「給料表の給料月額欄に掲げる額」欄の額

(暫定手当に関する「調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」)

4 条例第41号附則第5項の規定により読み替えられた福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年福井県条例第34号。以下「条例第34号」という。)附則第16項および条例第41号による改正後の条例第34号附則第16項の「調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」は、次の各号に定める額とする。

(1) 給料の調整額の支給に関する規則(昭和32年福井県人事委員会規則第4号)第2条の規定の適用を受ける職員(以下「給料の調整額を受ける職員」という。)のうち、給料表の職務の等級の号給を受ける職員にあっては、その号給に係る条例第41号による改正前の条例の給料表の給料月額を用いて算出した給料の調整額に相当する額

(2) 給料の調整額を受ける職員のうち、給料表の職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員にあっては、その者の給料月額を決定するに用いた給料表の職務の等級の号給に係る条例第41号による改正前の条例の給料表の給料月額(福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和32年福井県人事委員会規則第1号)第16条後段の規定または同規定の例により給料月額を決定された者にあっては、人事委員会の承認を得た額)を用いて算出した給料の調整額に相当する額

附則(昭和35年人委規則第5号)

この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

附則(昭和35年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。ただし、第25条の改正規定は、昭和35年8月1日から適用する。

附則(昭和35年人委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。ただし、第27条の2の改正規定および別表第8の改正規定は、昭和35年10月1日から適用する。

(職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)

2 昭和35年3月31日において福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)第4条第5項または第8項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給にかかる福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年福井県条例第33号)による改正後の給料月額とする。

附則(昭和35年人委規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(旧号給等を受けていた月数の特例)

2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和35年福井県条例第41号。以下「改正条例」という。)附則第2項の人事委員会の定める職員およびその者の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日に受ける号給または給料月額を受けていた月数に人事委員会の定める月数を増減した月数は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日の前日以前において、この規則による改正前の規則(以下「改正前の規則」という。)第14条の規定に基づいて、切替日の前日に受ける号給または給料月額(以下「旧号給等」という。)に係る改正条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する昇給期間(以下「旧昇給期間」という。)を短縮された職員(本項第2号に掲げる職員を除く。)については、切替がないものとした場合の次期昇給の時期から旧号給等に係る短縮前の旧昇給期間に相当する月数をさかのぼった時期に旧号給等を受けたものとみなしてその時期から切替日の前日までの月数

(2) 切替日の前日以前において、改正前の規則の規定により特別昇給をした職員で、改正前の規則第19条の規定による特別昇給後の昇給の時期が切替日以降の日となるものについては、次の区分による月数

ア 特別昇給した日が、切替がないものとした場合の改正前の規則第19条の規定による特別昇給後の昇給の時期から旧号給等に係る旧昇給期間に相当する月数をさかのぼった時期(以下本号において「旧号給等を受けたとみなす日」という。)より後の時期となる場合にあっては、旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの月数

イ 特別昇給した日から、旧号給等を受けたとみなす日と一致する場合にあっては、特別昇給した日から切替日の前日までの期間に相当する月数

(3) 旧号給等を受けた日(本項第1号に掲げる職員については、給料月額が改正前の規則第7条によって決定された同規則第15条の規定の適用を受ける場合には採用の日、その他の場合には同号に定めるところによって旧号給等を受けたものとみなされる日)から切替日の前日までにおいて切替がないものとした場合に昭和34年10月30日付人委第301号「初任給、昇格、昇給等の運用について」(以下「人委第301号」という。)第5昇給関係第1項に該当する職員については、当該職員が、切替日以降を良好な成績で勤務したものとして、切替がないものとした場合の人委第301号第5昇給関係第1項および同項に定める趣旨による次期昇給の予定の時期から旧号給等にかかる旧昇給期間に相当する月数をさかのぼった時期に旧号給等を受けたものとみなして、その時期から切替日の前日までの月数

(4) 本項第1号から前号までに掲げる職員以外の職員で旧号給等を受けていた月数が当該旧号給等に係る旧昇給期間の月数をこえるものについては、旧号給等に係る旧昇給期間の月数

(5) 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和34年福井県条例第41号)附則第4項および福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年福井県条例第33号)附則第3項の適用を受ける職員でこれらの規定および改正前の条例第8条第8項ただし書の規定による最初の昇給の時期が切替日以降の日となるものについてはこれらの規定によって通算される期間に係る給料月額を受けた日から切替日の前日までの月数(切替号給が職務の等級の最高の号給をこえる場合の給料月額の決定)

3 改正条例附則第2項の人事委員会の定める給料月額は、その者の職務の等級の最高の号給の額に、当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額(以下「差額」という。)を順次加え、その加えられた額がその者の改正条例附則別表行政職給料表の適用を受ける職員の切替表(以下「切替表」という。)の切替号給欄に掲げる号給の額(以下「切替号給の額」という。)と同じ額となる場合はその額をもってその者の給料月額とし、切替号給の額をこえる場合は、最初にこえる額をもってその者の給料月額とする。

(職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料の切替)

4 改正条例附則第4項に規定する職員(以下「附則第4項の職員」という。)の切替日における号給または給料月額は、次の各号に定める号給または給料月額とする。

(1) その者の切替日の前日に受ける号給または給料月額を受けていた月数にその者の属する職務の等級のすべての号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数および最高の号給を受けるに至った時から改正前の条例第4条第8項ただし書の規定により昇給した回数を36に乗じて得た月数(以下「わく外切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正条例による改正後の給料表(以下「改正後の給料表」という。)のその者の属する職務の等級における号給の数のうちにある場合は、当該号数の号給

(2) その者のわく外等切替月数を12で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給のうちにない場合は、当該職務の等級の最高の号給の直近下位の号数を12月に乗じて得た月数をわく外等切替月数から減じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が18月未満であるときは当該職務の等級の最高の号給、わく外等月数が18月以上であるときはそのわく外等月数から18月を減じて得た月数を24月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数をその者の属する職務の等級の差額に乗じて得た額をその最高の額に加えて得た額の給料月額

(行政職給料表の適用を受ける職員の切替日における格付の変更)

5 改正条例附則第5項の規定により職員の職務の等級を1等級に上位の等級に変更する場合は、変更しようとする職務の等級がこの規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)第6条第1号アに掲げる職務の等級であるときは人事委員会の承認を得て、変更しようとする職務の等級が行政職給料表の職務の等級4等級であるときは勤務成績が良好であり、かつ、切替がないものとした場合に昭和35年10月1日において改正前の条例による行政職給料表の職務の等級5等級13号給以上であることを基準として決定する。

(切替号給が職務の等級1等級上位の等級の最高の号給をこえる場合の給料月額の決定)

6 改正条例附則第5項の規定により職員の職務の等級を1等級上位の等級に変更する場合において切替号給の額が当該職務の等級の最高の号給の額をこえるときにおける人事委員会の定める給料月額は、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給の額に当該職務の等級の差額を順次加え、その加えられた額がその者の切替号給の額と同じ額となる場合はその額をもってその者の給料月額とし、切替号給の額をこえる場合は最初にこえる額をもってその者の給料月額とする。

(研究職等の職員の職務の等級の決定)

7 切替日に改正条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項第4号の規定による研究職給料表または同条同項第5号の規定による医療職給料表(以下「新設給料表」という。)の適用を受ける職員(以下「研究職等の職員」という。)が新たに属することとなる職務の等級は、次に定める基準に従い決定するものとする。

(1) 研究職等の職員の決定しようとする職務の等級が改正後の規則第6条第1号オからクまでに掲げる職務の等級であるときは、改正後の規則第8条第1項の規定に準じ、職務の等級の決定についてあらかじめ人事委員会の承認を得ること。

(2) 決定しようとする職務の等級が改正後の規則第6条第1項に掲げる職務の等級以外の職務の等級であるときは、改正後の規則第8条第1項の規定に準じ、改正後の等級別資格基準表の定める昇格に必要な資格を有していること。

(研究職等の職員の最高の号給をこえる給料月額の決定)

8 改正条例附則第7項の人事委員会の定める給料月額は、研究職等の職員に適用される新設給料表の職務の等級の最高の号給の額に当該職務の等級の差額を順次加え、その加えられた額が、その者の改正後の条例第3条第1項第1号の規定による行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の適用を受けるものとして切り替えられる号給または給料月額と同じ額となる場合はその額をもってその者の給料月額とし、行政職給料表の適用を受けるものとして切り替えられる号給または給料月額をこえる場合は最初にこえる額をもってその者の給料月額とする。

(附則第4項の職員の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する月数)

9 附則第4項の職員の改正条例附則第8項に定める月数の算出は、次の各号に定めるところによる。

(1) この規則の附則第4項第1号の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、同項同号の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月額

(2) この規則附則第4項第2号の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあってはわく外等月数が18月未満であるときはその月数わく外等月数が18月以上であるときは同項同号の規定により切り捨てられたわく外等月数に係る端数を24月に乗じて得た月数

(研究職等の職員の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する月数)

10 研究職等の職員の改正条例附則第8項に規定する人事委員会の定めるところにより算出した月数は、行政職給料表の適用を受ける職員に準じて算出した月数とする。

(次期昇給期間の延伸)

11 改正条例附則第9項に定める月数の算出は、次の各号に定めるものとする。

(1) 切替日において行政職給料表の適用を受けることとなる職員について、切替号給の額の直近上位の額に改正後の条例の規定による号給または給料月額(以下「新号給等」という。)が決定されたときは、当該差額の昇給間差額(当該新号給等の額から直近下位の号給等の額を減じて得た額をいう。)に対する割合を当該新号給等の直近下位の号給または給料月額に係る改正条例第4条第6項または第8項ただし書に規定する期間に乗じて得た月数を3月で除し、その得られた数(その数が1に満たないときは1とし、1をこえるときはその端数を四捨五入する。)を3月に乗じて得た月数

(2) 切替日において新設給料表の適用を受けることとなる職員については前号に準じて算出した月数

(切替日以後施行日の前日までの間における号給等の決定)

12 改正条例附則第10項に規定する職員の号給または給料月額の決定および当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 改正前の規則第7条(本項第3号に掲げる場合を除く。)、第9条第1項もしくは第3項、第10条第1項、第13条(本項第3号に掲げる場合を除く。)第15条第1項第1号もしくは第2号アもしくはイまたは第21条の規定により切替日以後施行日の前日までの間における改正前の条例の規定による号給または給料月額(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、新たに給料表の適用を受けることとなった場合には当該適用の日において、職務の等級または号給もしくは給料月額に異動のあった場合には当該異動の日において、改正後の規則の規定を適用することにより、当該適用または異動の日における新号給等を決定し、新号給等を受けることとなる期間を算定する。ただし、次に掲げる職員でそれぞれに掲げる方法によった方が有利となる場合には、その有利な方法によることができる。

ア 改正前の規則第7条、第9条第1項もしくは第3項、第10条第1項、第13条または第21条の規定により改正前の号給等を決定された職員については、切替がないものとして、当該決定の日における改正前の号給等を基礎として改正条例附則第2項、第3項、第4項および第8項(以下「切替規定」という。)を準用することによりその日における新号給等を決定し、新号給等を受けることとなる期間を算定する。

イ 改正前の規則第15条第1項第1号または第2号アもしくはイの規定により改正前の号給等を決定された職員については、次の区分による期間を算定する。

(ア) 切替えがないものとした場合の改正前の規則第19条の規定による特別昇給後の昇給の時期から当該特別昇給直後の改正前の号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった時期(以下「改正前の号給等を受けたとみなす日」という。)が特別昇給した日より前の時期となるときは、その時期から改正前の号給等を受けたものとし、特別昇給の日において当該改正前の号給等を基礎として切替規定を準用することにより、当該特別昇給の日における新号給等を決定し、新号給等を受けることとなる期間

(イ) 改正前の号給等を受けたとみなす日が特別昇給した日と一致するときは、当該特別昇給の日に改正前の号給等を受けることとなったものとし、特別昇給の日において当該改正前の号給等を基礎として切替規定を準用することにより、当該特別昇給の日における新号給等を決定し、新号給等を受けることとなる期間

(2) 切替日に昇格または降格した職員については、切替日において切り替えられたその者の属する職務の等級の号給または給料月額(以下「切替号給等」という。)を昇給または降格した日の前日に受けていた給料月額とみなして改正後の規則第9条第1項または第10条第1項の規定を適用するものとする。ただし、切替日の前日において切替が行なわれたものとした場合の号給または給料月額および通算される期間をもとにして切替日に改正後の規則第9条第1項の規定を適用した方が有利となる場合には、この方法によることができる。

(3) 改正前の規則第7条第7項、同条第8項、同条第9項、第9条第2項、第12条第2項または第13条第2号の規定により改正前の号給等を決定された職員については、切替がないものとした場合の次期昇給の時期から当該決定直後の改正前の号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった時期から改正前の号給等を受けていたものとし、当該決定の日において改正前の号給等を基礎として切替規定を準用することにより、それぞれの決定の日における新号給等を決定し、新号給等を受けることとなる期間を算定する。

(4) 切替日において、改正前の条例第4条第6項または第8項ただし書の規定により昇給した職員については、その昇給が行なわれなかったものとして切替規定を適用し、切替日における新号給等を決定し、新号給等を受けることとなる期間を算定する。

(職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給等の調整)

13 改正条例附則第12項の規定による号給または給料月額および通算されることとなる期間についての調整は、次の各号に定めるところによる。

(1) 切替号給等が切替日において職務の等級を異にして異動したものとして改正条例附則第10項の規定を適用した場合における号給または給料月額に達しないこととなる職員については、その者の切替号給等をその号給または給料月額に決定するとともにそれらにかかる通算されることとなる期間をその者の通算期間とすることができる。

(2) 通算されることとなる期間が切替日において職務の等級を異にして異動したものとして改正条例附則第10項の規定を適用した場合における通算期間に達しないこととなる職員については、切替日において異動したものとした場合の通算期間をその者の通算期間とすることができる。

(3) 改正条例附則第10項および附則第12項が重複して適用される職員については、附則第12項の規定による調整後の号給等を基礎として附則第10項の規定を適用するものとする。

(切替後の普通昇給)

14 切替日以後の最初の改正後の条例第4条第6項本文または同条第8項ただし書の昇給にかかる勤務成績の判定については、原則として、その予定の昇給の時期から切替号給等または新号給等の昇給期間をさかのぼった時期以後について行なうものとする。ただし、これにより難い場合においては、人委第301号第5昇給関係第1項の規定の趣旨により行なうものとする。

(研究職等の職員の在級年数の通算)

15 研究職等の職員の在級年数の通算については別に定める。

附則(昭和36年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年2月1日から適用する。

附則(昭和36年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

附則(昭和36年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年5月1日から適用する。

附則(昭和36年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

附則(昭和36年人委規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第25条第1項第2号の改正規定は、昭和36年12月25日から適用する。

(職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料の切替)

2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年福井県条例第44号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員で昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける者の切替日における号給または給料月額は、次の各号に定める号給または給料月額とする。

(1) その者の切替日の前日に受ける号給が、職務の等級の最高の号給である場合には、当該号給に対応する附則別表に掲げる号給

(2) その者の切替日の前日に受ける給料月額が、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である場合には、別に定める。

3 改正条例附則第3項に規定する職員の切替日における号給または給料月額は、次の各号に定める号給または給料月額とする。

(1) その者の切替日の前日に受ける号給または給料月額を受けていた月数(次項で定める者については、次項で定める月数)に切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の1号給から同日におけるその者の受ける号給または給料月額の直近下位の号給または給料月額までのすべての号給または給料月額にかかる昇給期間の合計月数を加えて得た月数(以下「わく外等切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正条例による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにある場合は、当該号数の号給

(2) その者のわく外等切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正条例による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号数のうちにない場合は、当該職務の等級の最高の号給の直近下位の号給の号数を12月に乗じて得た月数をわく外等切替月数から減じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が18月未満であるときは当該職務の等級の最高の号給、わく外等月数が18月以上であるときはそのわく外等月数から18月を減じて得た月数を24月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数をその者の属する職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額をその最高の号給の額に加えて得た額の給料月額

(旧号給等を受けていた月数の特例)

4 前項第1号の本項で定める者は、次の各号に掲げる職員とし、その者の切替日の前日に受ける号給または給料月額を受けていた月数は、それぞれ当該各号に定める月数とする。

(1) 切替日前において、この規則による改正前の規則(以下「改正前の規則」という。)第14条または第21条の2の規定に基づいて切替日の前日に受ける号給または給料月額(以下「旧号給等」という。)にかかる改正条例による改正前の条例に規定する昇給期間(以下「旧昇給期間」という。)を短縮される職員(本項第2号に掲げる職員を除く。)については、切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から旧号給等にかかる短縮前の旧昇給期間に相当する月数をさかのぼった時期に旧号給等を受けたものとみなして、その時期から切替日の前日までの月数

(2) 切替日前において、改正前の規則の規定により特別昇給をした職員で、改正前の規則第19条の規定による特別昇給後の昇給の時期が切替日以降の日となるものについては、次に掲げる月数とする。

ア 特別昇給した日が、切替えがないものとした場合の改正前の規則第19条の規定による特別昇給後の時期から旧号給等にかかる旧昇給期間に相当する月数をさかのぼった時期(以下本号において「旧号給等を受けたとみなす日」という。)より後の時期となる場合にあっては、旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの月数

イ 特別昇給した日が、旧号給等を受けたとみなす日と一致する場合にあっては、特別昇給した日から切替日の前日までの期間に相当する月数

(3) 旧号給等を受けた日(本項第1号に掲げる職員については、給料月額が改正前の規則第7条によって決定されて同規則第14条の規定の適用を受ける場合には採用の日、その他の場合には同号に定めるところによって旧号給等を受けたとみなされる日)から切替日の前日までにおいて、切替えがないものとした場合に昭和34年10月30日付人委第301号「初任給、昇格、昇給等の運用について」(以下「人委第301号」という。)第5昇給関係第1項に該当する職員については、当該職員が、切替日以降を良好な成績で勤務したものとして、切替えがないものとした場合の人委第301号第5昇給関係第1項および同項に定める趣旨による次期昇給の予定の時期から旧号給等にかかる旧昇給期間に相当する月数にさかのぼった時期に旧号給等を受けたものとみなして、その時期から切替日の前日までの月数

(4) 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和35年福井県条例第41号。以下「昭和35年改正条例」という。)附則第2項、第3項、第4項、第5項、第7項、第8項または第9項の規定の適用を受けた職員で、これらの規定および改正前の条例第4条第8項ただし書の規定による最初の昇給の時期が切替日以降の日となるもの(前3号に掲げる職員を除く。)については、切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から旧号給等にかかる旧昇給期間に相当する月数をさかのぼった時期に旧号給等を受けたものとみなして、その時期から切替日の前日までの月数

(切替日以降最初の昇給における期間通算)

5 改正条例附則第4項の人事委員会が定めるものは、次の各号に掲げる者とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項および第8項の規定の適用について切替日における号給または給料月額(以下「新号給等」という。)を受ける期間に通算する人事委員会の定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 改正条例附則第2項の規定により号給を決定される職員で旧号給等が職務の等級の最高の号給以外の号給であるもの(切替日前において特別昇給をして改正前の規則第19条の規定による特別昇給後の時期が切替日以降の日となる職員を除く。)については、旧号給等を受けていた期間(短縮期間がある場合には、短縮期間と旧号給等を受けていた期間の合計の期間)

(2) 改正条例附則第2項の規定により号給を決定される職員で旧号給等が職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額であるものについては別に定める。

(3) 改正条例附則第3項の規定により新号給等を決定される職員のうち次に掲げるもの

ア 第3項第1号の規定により新号給等を決定される職員で同条同号の規定により切り捨てられた端数のあるものは、その端数を12月に乗じて得た月数

イ 第3項第2号の規定により新号給等を決定される職員でわく外等月数があり、かつ、わく外等月数が18月未満のものは、そのわく外等月数の月数

ウ 第3項第2号の規定により新号給等を決定される職員でわく外等月数が18月をこえ、かつ、同条同号の規定により切り捨てられたわく外等月数にかかる端数のあるものは、その端数を24月に乗じて得た月数

(4) 改正条例附則第2項の規定により号給を決定される職員で旧号給等が職務の等級の最高の号給以外の号給であるもののうち、切替日前において特別昇給をして改正前の規則第19条の規定による特別昇給後の昇給の時期が切替日以降の日となり、かつ、第11項による次期昇給の時期から新号給等にかかる昇給期間に相当する月数をさかのぼった時期が切替日より前の時期となる職員については、第11項による次期昇給の時期から新号給等にかかる昇給期間に相当する月数をさかのぼった時期から切替日の前日までに相当する月数

(学士等の昇給期間の短縮)

6 改正条例附則第6項に規定する学士等となったものに対する改正条例施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初またはその次の改正後の条例第4条第6項または第8項の規定の適用については、次の各号の定めるところにより、昇給期間を短縮することができる。

(1) 高等学校、盲学校、ろう学校、中学校もしくは小学校に勤務する職員(以下「高等学校等職員」という。)で学士と称することができるもの(第3号に掲げる職員を除く。)については、6月

(2) 高等学校等職員で学位を授与されたもの(第3号に掲げる職員を除く。)については、12月

(3) 高等学校等職員で改正条例附則第6項ただし書の規定に該当するものについては、福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年福井県条例第34号)附則第29項の規定の適用または昭和32年4月1日以後学士等となったことによる号給の調整もしくは昇給期間の短縮により、それらの措置がなかったものとした場合よりも有利となった期間を学士と称することができる者にあっては6月から、学位を授与された者にあっては12月からそれぞれ減じた期間

(4) 施行日以降における最初の改正後の条例第4条第6項または第8項の規定による昇給の時期を前各号に掲げる期間だけ繰り上げる。ただし、繰り上げによる昇給の時期(以下本号において「繰り上げ昇給期」という。)が昭和37年1月1日前の日となるときは、昭和37年1月1日を最初の昇給の時期とし、その次の昇給についての昇給期間を繰り上げ昇給期から昭和36年12月31日までの期間に相当する期間だけ短縮する。

(切替日以後施行日の前日までの間における号給等の決定)

7 改正条例附則第7項に規定する職員の号給もしくは給料月額の決定および当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 改正前の規則第7条、第9条第1項第1号から第4号までもしくは第3項、第10条第1項、第13条、第15条または第21条の規定により、切替日以後施行日の前日までの間における改正前の条例の規定による号給または給料月額(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、新たに給料表の適用を受けることとなった場合には当該適用の日において、職務の等級または号給もしくは給料月額に異動のあった場合には当該異動の日において、この規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用することにより、当該適用または異動の日における改正後の条例の規定による号給または給料月額(以下「改正後の号給等」という。)を決定し、改正後の号給等を受けることとなる期間を算定する。

(2) 本項第1号の場合において、切替日に昇格または降格した職員については、新号給を昇格または降格した日の前日に受けていた給料月額とみなして改正後の規則第9条第1項または第10条第1項の規定を適用する。ただし、切替日の前日において切替えが行なわれたものとした場合の号給または給料月額および通算される期間をもとにして切替日に改正後の規則第9条第1項の規定を適用したほうが有利となる場合には、この方法によるものとする。

(3) 改正前の条例第4条第7項(改正前の規則第15条にかかる部分を除く。)改正前の規則第7条第7項もしくは第10項、第9条第1項第5号、第10条第2項または第21条の2の規定により改正前の号給等を決定された職員については、切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から当該決定直後の改正前の号給等にかかる昇給期間に相当する期間をさかのぼった時期において改正前の号給等を受けたものとみなして、当該決定の日において改正前の号給等を基礎として改正条例附則第3項または第4項(以下「切替規定」という。)を準用することにより、それぞれの決定の日における改正後の号給等を決定し、改正後の号給等を受けることとなる期間を算定する。

(4) 切替日において改正前の条例第4条第6項または第8項の規定により昇給した職員については、新号給等および当該新号給等を受けることとなる期間を基礎として、切替日以降改正後の条例第4条第6項または第8項の規定を適用するものとする。

(切替日以後施行日の前日までの間における職務の等級および号給等の調整)

8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間(以下本項において「改正後の号給等および通算期間」という。)は、当該適用または異動の日において、改正条例附則第7項に規定する職員にあっては同項の規定を、改正条例附則第7項に規定する職員以外の職員にあっては改正後の条例および改正後の規則の規定をそれぞれ適用して決定するが、次の各号に掲げる職員の改正後の号給等および通算期間については、当該各号に定める方法により決定するほうが有利となる場合は、その方法により決定することができる。

(1) 前項第1号および第4号に規定する職員(本項第3号に規定する職員を除く。)については、切替えがないものとして、改正前の号給等の決定の日における当該改正前の号給等を基礎として切替規定を準用することによりその日における改正後の号給等を決定し、改正後の号給等を受けることとなる期間を算定する。

(2) 改正条例附則第7項に規定する職員以外の職員で職務の等級を異にして異動した職員については、当該異動の日において決定された改正前の号給等および改正前の号給等を受けることとなる期間をもって、その者の当該異動の日における改正後の号給等および改正後の号給等を受けることとなる期間とする。

(3) 改正条例附則第7項に規定する職員のうち、改正前の規則第15条の規定により改正前の号給等を決定された職員については、次に掲げるところによる。

ア 改正前の規則第15条による場合(イに掲げる場合を除く。)

(ア) 切替えがないものとした場合の改正前の規則第19条の規定による特別昇給後の昇給の時期から当該特別昇給直後の改正前の号給等にかかる昇給期間に相当する期間をさかのぼった時期(以下本号において「改正前の号給等を受けたとみなす日」という。)が特別昇給した日より前の時期となるときに、その時期から改正前の号給等を受けたものとして、特別昇給の日において当該改正前の号給等を基礎として切替規定を準用することにより、当該特別昇給の日における改正後の号給等を決定し、改正後の号給等を受けることとなる期間を算定する。

(イ) 改正前の昇給等を受けたとみなす日が特別昇給した日と一致するときは、当該特別昇給の日に改正前の号給等を基礎として切替規定を準用することにより、当該特別昇給の日における改正後の号給等を決定し、改正後の号給等を受けることとなる期間を算定する。

イ 改正前の規則第15条第1項第2号ウまたはエによる場合切替えがないものとして、当該決定の日における改正前の号給等を基礎として切替規定を準用することによりその日における改正後の号給等を決定する。

(昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給等の調整)

9 改正条例附則第9項の規定による号給または給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間についての調整は、次の各号に定めるところにより行なうものとする。

(1) 切替日に受ける号給もしくは給料月額または新号給等(以下本項において「調整前の号給等」という。)が、切替日において職務の等級を異にして異動したものとして改正後の規則または改正条例附則第7項の規定を適用した場合における号給または給料月額(以下本項において「調整後の号給等」という。)に達しない職員については、その者の調整前の号給等および調整前の号給等を受けることとなる期間をその調整後の号給等および調整後の号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(2) 調整前の号給等と調整後の号給等が同一であるが、前者を受けることとなる期間が後者を受けることとなる期間に達しない職員については、その者の調整前の号給等を受けることとなる期間をその調整後の号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(3) 改正条例附則第7項の規定と附則第9項の規定が重複して適用される職員については、附則第9項の規定による調整後の号給等および当該調整後の号給等を受けることとなる期間を基礎として附則第7項の規定を適用するものとする。

(切替日後の普通昇給の場合の勤務成績の判定期間)

10 切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項本文または同条第8項ただし書の規定による昇給にかかる勤務成績の判定は、旧号給等を受けた日(短縮期間および昭和35年改正条例附則第8項により旧号給等を受ける期間に通算される期間がある場合には、旧号給等を受けた日からこれらの期間に相当する期間をさかのぼった日。)以後の期間について行なうものとする。

(次期昇給期の特例)

11 改正条例附則第2項および第3項または附則第7項から附則第9項までの規定の適用を受けた職員のうち、切替日前において特別昇給をして改正前の規則第19条の規定による特別昇給後の昇給の時期が切替日以降の日となる職員または特別昇給したことによって改正条例附則第7項または附則第8項の適用を受けた職員(第8項第3号イによる調整を受けた職員に限る。)の当該特別昇給後の最初の昇給の時期は、次の各号に定めるところによることができる。

(1) 切替えがないものとした場合に改正前の規則第19条第1項の規定によって次期昇給期を決定されるときについては、その者の新号給等または改正後の号給等の直近上位の号給または給料月額に特別昇給しないものとした場合に昇給することとなる時期から、特別昇給直後の旧号給等または改正前の号給等にかかる旧昇給期間の2分の1に相当する期間にさかのぼった時期

(2) 切替えがないものとした場合に改正前の規則第19条第2項の規定によって次期昇給期を決定されるときについては、その者の新号給等または改正後の号給等の直近上位の号給または給料月額に特別昇給しないものとした場合に昇給することとなる時期からさきの特別昇給直前の普通昇給によって受けた号給または給料月額にかかる旧昇給期間に相当する期間をさかのぼった時期

12 改正条例第11項に規定する「人事委員会の定める事由に該当する場合」および「人事委員会の定める額」は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和32年福井県人事委員会規則第1号)の附則第16項および第17項の規定によるものとする。

附則別表

研究職給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給を受けるものの切替表

切替日の前日において受ける職務の等級の号給 | 切替日における号給 |

1等級 17号給 | 1等級 17号給 |

2等級 24号給 | 2等級 27号給 |

3等級 28号給 | 3等級 30号給 |

4等級 26号給 | 4等級 29号給 |

5等級 18号給 | 5等級 18号給 |

附則(昭和37年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて昭和37年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和37年人委規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第9条および第14条の改正規定は、昭和38年4月1日から施行し、第25条第1項第2号の改正規定は、昭和37年12月25日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替)

2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年福井県条例第47号。以下「改正条例」という。)附則第5項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員(第3項第2号に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の属する職務の等級の最高の号給とする。

3 最高号給等職員のうち、次の各号に掲げる職員の切替日における号給または給料月額は、当該各号に定める号給または給料月額とする。

(1) 切替日の前日における職務の等級が行政職給料表の6等級および教育職給料表(2)の3等級で最高の号給をこえる給料月額を受ける職員 その者の切替日の前日に受ける給料月額に同日における職務の等級が行政職給料表の6等級であるときは1,500円、教育職給料表の3等級であるときは2,000円を加えて得た額の給料月額

(2) 切替日の前日における職務の等級が行政職給料表の2等級および3等級の職員、教育職給料表(2)の2等級の職員ならびに研究職給料表の1等級の職員 その者の切替日の前日における号給または給料月額(以下「旧号給等」という。)および同日における旧号給等を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)に対応する附則別表第1の号給または給料月額の欄に掲げる号給または給料月額(期間の通算等)

(一部改正〔昭和38年人委規則3号〕)

4 前2項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項または第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 第2項または前項第1号の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあっては、その者が切替日の前日における号給または給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)をその者の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

(2) 前項第2号の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあっては、その者の切替日の前日における旧号給等および同日における旧号給等を受けていた期間に応ずる附則別表第1の次期昇給予定期の欄に掲げる時期に昇給させることができる。

(旧号給等を受けていた期間の特例)

5 改正条例附則第3項ならびにこの規則の附則第3項および第4項の「人事委員会の定める職員」は、次の各号に掲げる職員とし、これらの規定中の「人事委員会の定める期間を増減した期間」は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) この規則による改正前の規則(以下「改正前の規則」という。)第14条、第21条の2または第34条の規定に基づき、その者の旧号給等にかかる改正条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による昇給期間(以下「旧昇給期間」という。)を短縮されている職員および福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和36年福井県人事委員会規則第17号)附則第6項の規定により旧号給等にかかる旧昇給期間を短縮されている職員切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から旧号給等にかかる旧昇給期間その者の旧号給等が改正条例附則別表第6に掲げられている号給または職務の等級(医療職給料表(2)の5等級を除く。)の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額(以下「3月加算号給等」という。)である職員にあっては、旧号給等にかかる旧昇給期間に3月を加えた期間)に相当する期間をさかのぼった時期(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間

(2) 切替日前において、改正前の規則第15条または第17条の規定に該当する昇給(以下この号において「特別昇給」という。)をした職員で、改正前の規則第19条の規定による特別昇給後の昇給の時期が切替日以降となるもの 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間。ただし、旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる場合にあっては、零

(3) 旧号給等にかかる昇給について、切替えがないものとした場合に、切替日の前日までの間において昭和34年10月30日付人委第301号「初任給、昇格、昇給等の運用について」(以下「人委第301号」という。)第5昇給関係第1項に該当することとなる職員 当該職員が切替えがないものとして切替日以降を良好な成績で勤務したものとした場合の人委第301号第5昇給関係第1項および同項に定める趣旨による次期昇給の時期から旧号給等にかかる旧昇給期間(旧号給等が3月加算号給等である職員にあっては旧号給等にかかる旧昇給期間に3月を加えた期間)に相当する期間をさかのぼった時期(以下この号において「病休者等の旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日まで期間。ただし、旧号給等が改正条例附則別表第1から附則別表第5までの切替表に期間の定めのある号給もしくはその直近上位の号給(以下「特定号給等」という。)である職員で、病休者等の旧号給等を受けたとみなす日が次に掲げる日となるもの(旧号給等を受けた日から切替日の前日までの間において、私傷病による病気休暇その他人委第301号第5昇給関係第1項第1号に掲げられている事由以外の事由によりその全期間を勤務しなかった者を除く。)にあっては、それぞれ次に掲げる期間

ア 昭和37年7月1日(3月加算号給等である旧号給等が改正条例附則別表第6に掲げられている号給のうちのその職務の等級における最低の号給(1号給を除く。)以外の号給等であるときに限る。) 6月

イ 昭和37年10月1日 3月

(4) 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年福井県条例第44号。以下「昭和36年改正条例」という。)附則第4項、附則第6項または附則第8項の規定の適用を受けた職員(前3号に掲げる職員を除く。)で、これらの規定および改正前の条例第4条第6項または第8項ただし書の規定による最初の昇給の時期が切替日以降となるもの 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間

(5) 旧号給等が特定号給等である職員(第1号から第3号までに掲げる職員を除く。)のうち、旧号給等を受けていた期間が3月未満の職員 3月。ただし、旧号給等が3月加算号給等である職員(その者の旧号給等が、改正条例附則別表第6に掲げられている号給である職員のうち、当該旧号給等がその職務の等級において最低の昇給(1号給を除く。)である職員を除く。)にあっては、6月

(6) 本項第1号から前号までに掲げる職員以外の職員で、旧号給等を受けていた期間が当該旧号給等にかかる旧昇給期間をこえるもの 旧号給等にかかる旧昇給期間に相当する期間。ただし、旧号給等が3月加算号給等である職員にあっては、当該旧号給等にかかる旧昇給期間に3月を加えた期間に相当する期間

(切替日から施行日の前日までの間における号給等の決定)

6 改正条例附則第8項に規定する職員の切替日から改正条例施行の日の前日までの間における改正前の条例の規定による号給または給料月額(以下「改正前の号給等」という。)の決定の日における改正後の条例の規定による号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびに改正条例附則第3項に規定する給料月額に相当する給料月額を受けることがなくなった日における号給(以下「改正後の号給等」という。)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例第4条第7項または改正前の規則第7条、第9条、第10条、第15条、第17条、第21条もしくは第21条の2の規定により改正前の号給等を決定された職員(次号から第4号までに掲げる職員を除く。)にあっては、改正前の号給等の決定の日においてこの規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用した場合における改正後の号給等とする。

(2) 改正前の規則の規定により切替日において昇格し、または降格した職員にあっては、切替日における改正後の条例の規定による号給または給料月額を昇格し、または降格した日の前日に受けていた給料月額とみなして改正後の規則の規定を適用した場合における改正後の号給等とする。この場合において、切替日における号給または給料月額を受けることとなる期間が条例第4条第6項または第8項ただし書に規定する期間をこえる場合には、本項第4号の規定を準用して得られる号給または給料月額を昇格し、または降格した日の前日に受けていた給料月額とみなして改正後の規則の規定を適用するものとする。ただし、第3項第2号に規定する職員のうち、切替日の前日において切替えが行なわれたものとした場合の号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間をもとにして切替日に改正後の規則第9条第1項および第14条の規定を適用した場合における改正後の号給等が本文の規定による改正後の号給等より有利となる職員にあっては、当該有利となる改正後の号給等とする。

(3) 改正前の規則第7条第7項または第13条もしくは第34条の規定により改正前の号給等を決定された職員にあっては、切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から改正前の号給等にかかる旧昇給期間に相当する期間をさかのぼった時期(以下「異動者の旧号給等を受けたとみなす日」という。)に当該改正前の号給等を受けたものとして当該決定の日の改正条例附則第2項から第7項までの規定(以下「切替規定」という。)を準用した場合に受けることとなる改正後の号給等とする。ただし、異動者の旧号給等を受けたとみなす日が切替日となるときは、その者の改正前の号給等が特定号給等(3月加算号給等のうち、改正条例附則別表第6に掲げられている号給でその職務の等級において最低の号給(1号給を除く。)である号給を除く。)であるときに限り、昭和37年7月1日に改正前の号給等を受けたものとみなして切替規定を準用した場合に受けることとなる改正後の号給等とする。

(4) 切替日において改正前の条例第4条第6項または第8項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)により昇給した職員にあっては、切替日における改正後の条例の規定による号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間を基礎として、切替日において、改正後の昇給規定を適用した場合に得られる改正後の号給等とする。この場合において、切替日における号給または給料月額を受けることとなる期間が改正後の昇給規定による昇給期間をこえる職員の当該改正後の号給等を受けることとなる期間は3月とする。

(昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にした職員等の切替日における号給等の調整)

7 改正条例附則第9項に規定する「人事委員会の定めるこれらに準ずる職員」は、初任給の基準を異にする異動をした職員および改正前の規則第7条第7項の規定により初任給を決定された職員で当該異動または決定の日の給料月額を決定する過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とする。

8 改正条例附則第9項の規定による号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間の調整は、次の各号に定める基準により行なうものとする。

(1) 切替日に受ける号給または給料月額(以下この項において「調整前の号給等」という。)が切替日前における職務の等級を異にする異動がなく切替日において職務の等級を異にして異動したものとして改正後の規則の規定を適用した場合における号給または給料月額(以下本項において「調整後の号給等」という。)に達しない職員については、その調整後の号給等および調整後の号給等を受けることとなる期間をもってその者の調整前の号給等および調整前の号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(2) 調整前の号給等と調整後の号給等が同一であるが、前者を受けることとなる期間が後者を受けることとなる期間に達しない職員については、その者の調整後の号給等を受けることとなる期間をもって調整前の号給を受けることとなる期間とすることができる。

(3) 切替日前に職務の等級を異にする異動が2以上ある場合には、切替日前における職務の等級を異にする異動の全部または一部が切替日において行なわれたものとして本項第1号または第2号を準用する。

(4) 改正前の規則第7条第7項の規定により初任給を決定された職員の調整については、前号までの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て定めるところによる。

(5) 改正条例附則第8項の規定と附則第9項の規定が重複して適用される職員については、附則第9項の規定を適用した後に附則第8項の規定を適用するものとする。

(暫定の給料月額を受ける職員等の昇格等)

9 改正条例附則第3項に規定する給料月額を受ける職員のうち、同項の規定による切替日とみなす日に受ける号給をその者の現に受ける号給または昇格し、もしくは降格した日の前日に受けていた給料月額として条例第4条第7項または改正後の規則第9条第1項もしくは第10条第1項の規定を適用した場合に、同条例同条同項の規定による昇給または昇格もしくは降格後の号給(以下この項および次項において「特別昇給等後の号給」という。)が改正条例附則別表第1から附則別表第5までの切替表(以下この項において「切替表」という。)の暫定給料月額の欄に掲げられている額に対応する号給となる職員の条例第4条第7項の規定による昇給もしくは降格または昇格の日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、特別昇給等後の号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とし、当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、特別昇給等後の号給とする。

10 改正条例附則第3項に規定する給料月額を受ける職員のうち、前項に規定する職員以外の職員の特別昇給等後の号給は、切替日とみなす日に受ける号給または昇格しもしくは降格した日の前日に受けていた給料月額として条例第4条第7項または改正後の規則第9条第1項もしくは第10条第1項の規定を適用した場合に受けることとなる号給とする。この場合において、その者に対する最初の条例第4条第6項または第8項ただし書の規定の適用については、当該号給を受ける日から切替日とみなす日までの期間は当該号給を受ける期間に算入しない。

11 前2項に規定する職員のうち、改正後の規則第9条第1項第1号に規定する昇格(第14条第2号に該当する場合の昇格を除く。)をした職員については、前2項の規定は適用しない。

12 前3項の規定は、改正条例附則第8項および附則第9項ならびに改正後の規則第7条第1項および第13条の規定により改正条例附則第3項の規定による給料月額に相当する給料月額を受ける職員の条例第4条第7項の規定による昇給または昇格もしくは降格について、準用する。

13 前4項に該当する職員のその後における条例第4条第7項の規定による昇給または昇格もしくは降格については、前4項の例による。

(切替日以降採用者の調整)

14 改正後の規則第7条第4項または第5項の規定を適用した場合に得られるその者の号給が改正条例附則別表第1から附則別表第5までの切替表に期間の定めがある旧号給以上の旧号給と号数を同じくする号給となる職員の号給については、その職員の採用の時期に応じて、附則別表第2の調整の基準の号給欄に掲げる号給とする。

15 前項の規定により号給を決定された職員の当該決定後最初の条例第4条第6項の規定による昇給を当該決定にかかる号給および採用の時期に応じて、附則別表第2の調整の基準の次期昇給の欄に掲げる時期以降の日に行なうときは、規則第14条の規定によりあらかじめ人事委員会の承認があったものとして取り扱うことができる。

16 規則第7条第4項の規定を適用した場合に得られる号給が附則第14項の規定に該当する号給である職員のうち、規則別表第6修学年数調整表の備考第5項の規定に該当する者の号給は、同項の規定がないものとした場合にその者が受けることとなる初任給の号給(以下この項において「基礎号給」という。)の1号給上位の号給とし、その者の次期昇給の時期は、当該基礎号給を受けることとした場合の附則別表第2または附則別表第3に定める当該基礎号給にかかる次期昇給の時期以降の時期とする。

17 附則第14項の規定の適用を受ける職員のうち、改正後の規則第7条第4項または第5項の規定を適用した場合に得られる号給が附則別表第2に掲げられていない職員(前項に規定する職員を除く。)の附則第14項の規定による号給は、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める号給とする。

(暫定の給料月額を受けることがなくなった日における昇格または降格)

18 改正条例附則第3項に規定する給料月額およびこれに相当する給料月額を受ける職員が、当該給料月額を受けることがなくなった日に昇格し、または降格する場合においては、昇格または降格がないものとした場合に受けることとなるその日の号給の額を昇格し、または降格した日の前日に受けていた給料月額とみなして改正後の規則第9条または第10条の規定を適用するものとする。

(教育職給料表(1)、教育職給料表(2)および医療職給料表(1)の適用を受ける職員の昇給期間の短縮)

19 教育職給料表(1)、教育職給料表(2)および医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、切替日以降の採用者(規則第7条第4項から第8項までおよび附則第14項から附則第17項までの規定の適用を受けた職員を除く。)および切替日以降において改正後の規則第21条第1項の規定の適用を受けた職員で、附則別表第3の職員の種類の欄に掲げる職員に該当し、同表の学歴免許欄に掲げる学歴を有するものについて、その者の最初の条例第4条第6項の規定による昇給を当該学歴および採用の時期に応ずる同表に掲げる時期以降の日に行なうときは、規則第14条の規定によりあらかじめ人事委員会の承認があったものとして取り扱うことができる。

(初任給の基準の改正に伴なう在職者の号給の決定)

20 切替日以降において改正後の規則別表第7の初任給基準表または別表第4の学歴免許等資格区分表もしくは別表第6の修学年教調整表が改正された場合において、現に在職する職員の号給を当該改正後の初任給基準表に掲げる額の号給または改正後の規則第7条第4項の規定による額の号給まで上位の号給に決定するときは、改正後の規則第21条第2項の規定によりあらかじめ人事委員会の承認があったものとみなす。

(切替日以降における普通昇給)

21 切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項本文または第8項ただし書の規定により昇給にかかる勤務成績の判定は、旧号給等を受けた日(切替日前において改正前の規則第14条、第21条の2または第34条の規定に基づいて旧号給等にかかる旧号給期間を短縮されている職員にあっては、旧号給等を受けた日からその短縮される期間に相当する期間を、昭和36年改正条例附則第4項の規定により旧号給等を受ける期間に通算される期間がある職員にあっては、旧号給等を受けた日からその通算期間に相当する期間を、それぞれさかのぼった日)以後の期間について行なうものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれによりがたい場合には、人委第301号第5昇給関係第1項の規定の趣旨により行なうものとする。

(次期昇給の時期の特例)

22 第5項第2号に掲げる職員のうち、旧号給等を受けたとみなす日が昭和38年1月1日以降となる職員については、切替日以後の最初の改正後の条例第4条第6項または第8項ただし書の規定による昇給の時期から、切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日までの期間に相当する期間を経過した後における改正後の規則第18条に定める昇給の時期をもってその者の次期昇給の時期とすることができる。

附則別表第1

行政職給料表 | 教育職給料表(2) | 研究職給料表 | ||||||||||||||||||

2等級 | 3等級 | 2等級 | 1等級 | |||||||||||||||||

旧号給等 | 経過月数 | 号給または給料月額 | 次期昇給予定期 | 旧号給等 | 経過月数 | 号給または給料月額 | 次期昇給予定期 | 旧号給等 | 経過月数 | 号給または給料月額 | 次期昇給予定期 | 旧号給等 | 経過月数 | 号給または給料月額 | 次期昇給予定期 | |||||

19 | 3 | 38.10 | 17 | 3 | 12 | 38.1 | 38 | 3 | 33 | 38.1 | 74,100円 | 12 | (77,600) 16 | 38.1 | ||||||

6 | 7 | 6 | 38.10 | 6 | 38.10 | |||||||||||||||

9 | 17 | 4 | 9 | 10 | 9 | |||||||||||||||

38.7 | ||||||||||||||||||||

12 | 1 | 12 | 13 | 12 | 34 | |||||||||||||||

15 | 1 | 15 | 38.7 | 15 | 38.4 | |||||||||||||||

18 | 38.10 | 18 | 18 | 38.1 | ||||||||||||||||

58,200円 | 3 | 7 | 42,500円 | 3 | ||||||||||||||||

38.7 | ||||||||||||||||||||

6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||

9 | 18 | 4 | 9 | |||||||||||||||||

38.4 | ||||||||||||||||||||

12 | 4 | 12 | 13 | |||||||||||||||||

15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||

18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||

21 | 19 | 38.10 | 21 | |||||||||||||||||

38.1 | ||||||||||||||||||||

24 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||

43,200円 | 3 | |||||||||||||||||||

6 | 13 | 38.1 | ||||||||||||||||||

9 | ||||||||||||||||||||

12 | 38.10 | |||||||||||||||||||

15 | 14 | |||||||||||||||||||

18 | ||||||||||||||||||||

21 | ||||||||||||||||||||

24 | 38.7 | |||||||||||||||||||

43,900円 | 3 | |||||||||||||||||||

38.7 | ||||||||||||||||||||

6 | ||||||||||||||||||||

9 | ||||||||||||||||||||

12 | 14 | 38.4 | ||||||||||||||||||

15 | ||||||||||||||||||||

18 | ||||||||||||||||||||

21 | 38.1 | |||||||||||||||||||

24 | ||||||||||||||||||||

44,600円 | 3 | |||||||||||||||||||

6 | 14 | 38.1 | ||||||||||||||||||

9 | ||||||||||||||||||||

12 | 38.10 | |||||||||||||||||||

15 | 15 | |||||||||||||||||||

18 | ||||||||||||||||||||

21 | ||||||||||||||||||||

24 | 38.7 | |||||||||||||||||||

備考

1 号給または給料月額欄中( )は、暫定給料月額を示す。

2 次期昇給予定期の欄中「38.10」等とあるのは、「昭和38年10月1日」等の時期を示す。

附則別表第2

(一部改正〔昭和38年人委規則9号〕)

ア 行政職給料表

職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||||||||||||

規則第7条第4項または第5項の規定を適用した場合に得られる号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | ||

調整の基準 | 37.10.1~37.12.31の採用者 | 号給 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |

次期昇給 | 38.1.1 | 38.4.1 | 38.7.1 | 38.7.1 | 38.7.1 | 38.7.1 | 38.7.1 | 38.4.1 | 38.7.1 | 38.1.1 | 38.4.1 | 38.7.1 | 38.1.1 | 38.4.1 | 38.7.1 | ||||

38.1.1~38.3.31の採用者 | 号給 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | |

次期昇給 | 38.4.1 | 38.7.1 | 38.10.1 | 38.10.1 | 38.10.1 | 38.10.1 | 38.10.1 | 38.7.1 | 38.10.1 | 38.4.1 | 38.7.1 | 38.10.1 | 38.4.1 | 38.7.1 | 38.10.1 | ||||

38.4.1~38.6.30の採用者 | 号給 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 9 | |

次期昇給 | 38.7.1 | 38.10.1 | 38.10.1 | 38.10.1 | 38.10.1 | 38.10.1 | 38.7.1 | 38.10.1 | 38.7.1 | 38.10.1 | 38.7.1 | 38.10.1 | |||||||

38.7.1~38.9.30の採用者 | 号給 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 9 | |

次期昇給 | 38.10.1 | 39.1.1 | 39.1.1 | 39.1.1 | 39.1.1 | 39.1.1 | 38.10.1 | 39.1.1 | 38.10.1 | 39.1.1 | 38.10.1 | 39.1.1 | |||||||

38.10.1~38.12.31の採用者 | 号給 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 | |

次期昇給 | 39.1.1 | 39.1.1 | 39.1.1 | 39.1.1 | 39.1.1 | 39.1.1 | 39.1.1 | 39.1.1 | |||||||||||

39.1.1~39.3.31の採用者 | 号給 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 | |

次期昇給 | 39.4.1 | 39.4.1 | 39.4.1 | 39.4.1 | 39.4.1 | 39.4.1 | 39.4.1 | 39.4.1 | |||||||||||

39.4.1以降の採用者 | 号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | |

次期昇給 | |||||||||||||||||||

備考 本表および以下の表中「37.10.1~37.12.31」等とあるのは、「昭和37年10月1日から昭和37年12月31日まで」等の時期を示し、「38.1.1」等とあるのは、「昭和38年1月1日」等の時期を示す。

イ 警察職給料表

職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||||||||||||

規則第7条第4項または第5項の規定を適用した場合に得られる号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||

調整の基準 | 37.10.1~37.12.31の採用者 | 号給 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

次期昇給 | 38.7.1 | 38.7.1 | 38.7.1 | 38.7.1 | 38.7.1 | 38.1.1 | 38.4.1 | 38.7.1 | 38.10.1 | 38.1.1 | 38.1.1 | 38.4.1 | 38.7.1 | 38.7.1 | 38.10.1 | ||||

38.1.1~38.3.31の採用者 | 号給 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

次期昇給 | 38.10.1 | 38.10.1 | 38.10.1 | 38.10.1 | 38.10.1 | 38.4.1 | 38.7.1 | 38.10.1 | 39.1.1 | 38.4.1 | 38.4.1 | 38.7.1 | 38.10.1 | 38.10.1 | 39.1.1 | ||||

38.4.1~38.6.30の採用者 | 号給 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

次期昇給 | 38.10.1 | 38.10.1 | 38.10.1 | 38.10.1 | 38.10.1 | 38.7.1 | 38.10.1 | 39.1.1 | 38.4.1 | 38.7.1 | 38.10.1 | 38.10.1 | 39.1.1 | ||||||

38.7.1~38.9.30の採用者 | 号給 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

次期昇給 | 39.1.1 | 39.1.1 | 39.1.1 | 39.1.1 | 39.1.1 | 38.10.1 | 39.1.1 | 39.4.1 | 38.7.1 | 38.10.1 | 39.1.1 | 39.1.1 | 39.4.1 | ||||||

38.10.1~38.12.31の採用者 | 号給 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |

次期昇給 | 39.1.1 | 39.1.1 | 39.1.1 | 39.1.1 | 39.1.1 | 39.1.1 | 39.4.1 | 39.7.1 | 39.1.1 | 39.1.1 | 39.4.1 | ||||||||

39.1.1~39.3.31の採用者 | 号給 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |

次期昇給 | 39.4.1 | 39.4.1 | 39.4.1 | 39.4.1 | 39.4.1 | 39.4.1 | 39.7.1 | 39.10.1 | 39.4.1 | 39.4.1 | 39.7.1 | ||||||||

39.4.1~39.6.30の採用者 | 号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |

次期昇給 | 39.7.1 | 39.10.1 | 30.7.1 | ||||||||||||||||

39.7.1~39.9.30の採用者 | 号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |

次期昇給 | 39.10.1 | 40.1.1 | 30.10.1 | ||||||||||||||||

39.10.1~39.12.31の採用者 | 号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

次期昇給 | 40.1.1 | ||||||||||||||||||

40.1.1~40.3.1の採用者 | 号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

次期昇給 | 40.4.1 | ||||||||||||||||||

40.4.1以降の採用者 | 号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

次期昇給 | |||||||||||||||||||

ウ 教育職給料表 (1)

職務の等級 | 2等級 | ||||||||||||

規則第7条第4項または第5項の規定を適用した場合に得られる号給 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||

調整の基準 | 38.10.1~38.12.31の採用者 | 号給 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |

次期昇給 | 39.1.1 | 39.1.1 | 39.4.1 | 39.7.1 | 39.10.1 | 39.1.1 | 39.4.1 | 39.7.1 | |||||

39.1.1~39.3.31の採用者 | 号給 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | |

次期昇給 | 39.4.1 | 39.4.1 | 39.7.1 | 39.10.1 | 40.1.1 | 39.4.1 | 39.7.1 | 39.10.1 | |||||

39.4.1~39.6.30の採用者 | 号給 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | |

次期昇給 | 39.7.1 | 39.10.1 | 40.1.1 | 40.4.1 | 39.7.1 | 39.10.1 | |||||||

39.7.1~39.9.30の採用者 | 号給 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | |

次期昇給 | 39.10.1 | 40.1.1 | 40.4.1 | 40.7.1 | 39.10.1 | 40.1.1 | |||||||

39.10.1~39.12.31の採用者 | 号給 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | |

次期昇給 | 40.1.1 | 40.4.1 | 40.7.1 | 40.10.1 | 40.1.1 | ||||||||

40.1.1~40.3.31の採用者 | 号給 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | |

次期昇給 | 40.4.1 | 40.7.1 | 40.10.1 | 41.1.1 | 40.4.1 | ||||||||

40.4.1~40.6.30の採用者 | 号給 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | |

次期昇給 | 40.7.1 | 40.10.1 | 41.1.1 | 41.4.1 | |||||||||

40.7.1~40.9.30の採用者 | 号給 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | |

次期昇給 | 40.10.1 | 41.1.1 | 41.4.1 | 41.7.1 | |||||||||

40.10.1~40.12.31の採用者 | 号給 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | |

次期昇給 | 41.1.1 | 41.4.1 | 41.7.1 | ||||||||||

41.1.1~41.3.31の採用者 | 号給 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | |

次期昇給 | 41.4.1 | 41.7.1 | 41.10.1 | ||||||||||

41.4.1~41.6.30の採用者 | 号給 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | |

次期昇給 | 41.7.1 | 41.10.1 | |||||||||||

41.7.1~41.9.30の採用者 | 号給 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | |

次期昇給 | 41.10.1 | 42.1.1 | |||||||||||

41.10.1~41.12.31の採用者 | 号給 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | |

次期昇給 | 42.1.1 | ||||||||||||

42.1.1~42.3.31の採用者 | 号給 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | |

次期昇給 | 42.4.1 | ||||||||||||

42.4.1以降の採用者 | 号給 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |

次期昇給 | |||||||||||||

エ 教育職給料表 (2)

職務の等級 | 2等級 | |||||||

規則第7条第4項または第5項の規定を適用した場合に得られる号給 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||

調整の基準 | 37.10.1~37.12.31の採用者 | 号給 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |

次期昇給 | 38.1.1 | 38.4.1 | 38.7.1 | 38.7.1 | 38.10.1 | 38.1.1 | ||

38.1.1~38.3.31の採用者 | 号給 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | |

次期昇給 | 38.4.1 | 38.7.1 | 38.10.1 | 38.10.1 | 39.1.1 | 38.4.1 | ||

38.4.1~38.6.30の採用者 | 号給 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

次期昇給 | 38.7.1 | 38.10.1 | 38.10.1 | 39.1.1 | 39.4.1 | |||

38.7.1~38.9.30の採用者 | 号給 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

次期昇給 | 38.10.1 | 39.1.1 | 39.1.1 | 39.4.1 | 39.7.1 | |||

38.10.1~38.12.31の採用者 | 号給 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

次期昇給 | 39.1.1 | 39.1.1 | 39.4.1 | 39.7.1 | ||||

39.1.1~39.3.31の採用者 | 号給 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

次期昇給 | 39.4.1 | 39.4.1 | 39.7.1 | 39.10.1 | ||||

39.4.1~39.6.30の採用者 | 号給 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | |

次期昇給 | 39.7.1 | 39.10.1 | ||||||

39.7.1~39.9.30の採用者 | 号給 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | |

次期昇給 | 39.10.1 | 40.1.1 | ||||||

39.10.1~39.12.31の採用者 | 号給 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | |

次期昇給 | 40.1.1 | |||||||

40.1.1~40.3.31の採用者 | 号給 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | |

次期昇給 | 40.4.1 | |||||||

40.4.1以降の採用者 | 号給 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |

次期昇給 | ||||||||

オ 研究職給料表

職務の等級 | 3等級 | ||||

規則第7条第4項または第5項の規定を適用した場合に得られる号給 | 5 | 6 | 7 | ||

調整の基準 | 37.10.1~37.12.31の採用者 | 号給 | 4 | 5 | 6 |

次期昇給 | 38.1.1 | 38.4.1 | 38.7.1 | ||

38.1.1~38.3.31の採用者 | 号給 | 4 | 5 | 6 | |

次期昇給 | 38.4.1 | 38.7.1 | 38.10.1 | ||

38.4.1~38.6.30の採用者 | 号給 | 5 | 5 | 6 | |

次期昇給 | 38.7.1 | 38.10.1 | |||

38.7.1~38.9.30の採用者 | 号給 | 5 | 5 | 6 | |

次期昇給 | 38.10.1 | 39.1.1 | |||

38.10.1~38.12.31の採用者 | 号給 | 5 | 6 | 6 | |

次期昇給 | 39.1.1 | ||||

39.1.1~39.3.31の採用者 | 号給 | 5 | 6 | 6 | |

次期昇給 | 39.4.1 | ||||

39.4.1以降の採用者 | 号給 | 5 | 6 | 7 | |

次期昇給 | |||||

カ 医療職給料表 (1)

職務の等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||||

規則第7条第4項または第5項の規定を適用した場合に得られる号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||

調整の基準 | 37.10.1~37.12.31の採用者 | 号給 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

次期昇給 | 38.4.1 | 38.7.1 | 38.10.1 | 38.1.1 | 38.1.1 | 38.4.1 | 38.7.1 | 38.7.1 | 38.10.1 | |||

38.1.1~38.3.31の採用者 | 号給 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

次期昇給 | 38.7.1 | 38.10.1 | 39.1.1 | 38.4.1 | 38.4.1 | 38.7.1 | 38.10.1 | 38.10.1 | 39.1.1 | |||

38.4.1~38.6.30の採用者 | 号給 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

次期昇給 | 38.7.1 | 38.10.1 | 39.1.1 | 39.4.1 | 38.7.1 | 38.10.1 | 38.10.1 | 39.1.1 | ||||

38.7.1~38.9.30の採用者 | 号給 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

次期昇給 | 38.10.1 | 39.1.1 | 39.4.1 | 39.7.1 | 38.10.1 | 39.1.1 | 39.1.1 | 39.4.1 | ||||

38.10.1~38.12.31の採用者 | 号給 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |

次期昇給 | 39.1.1 | 39.4.1 | 39.7.1 | 39.1.1 | 39.1.1 | 39.7.1 | ||||||

39.1.1~39.3.31の採用者 | 号給 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |

次期昇給 | 39.4.1 | 39.7.1 | 39.10.1 | 39.4.1 | 39.4.1 | 39.7.1 | ||||||

39.4.1~39.6.30の採用者 | 号給 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |

次期昇給 | 39.7.1 | 39.10.1 | 39.7.1 | |||||||||

39.7.1~39.9.30の採用者 | 号給 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |

次期昇給 | 39.10.1 | 40.1.1 | 39.10.1 | |||||||||

39.10.1~39.12.31の採用者 | 号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

次期昇給 | 40.1.1 | |||||||||||

40.1.1~40.3.31の採用者 | 号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

次期昇給 | 40.4.1 | |||||||||||

40.4.1以降の採用者 | 号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

次期昇給 | ||||||||||||

キ 医療職給料表 (2)

職務の等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||||||

規則第7条第4項または第5項の規定を適用した場合に得られる号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | ||

調整の基準 | 37.10.1~37.12.31の採用者 | 号給 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 |

次期昇給 | 38.7.1 | 38.7.1 | 38.10.1 | 38.1.1 | 38.4.1 | 38.7.1 | 38.10.1 | 38.1.1 | 38.4.1 | |||

38.1.1~38.3.31の採用者 | 号給 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | |

次期昇給 | 38.10.1 | 38.10.1 | 39.1.1 | 38.4.1 | 38.7.1 | 38.10.1 | 39.1.1 | 38.4.1 | 38.7.1 | |||

38.4.1~38.6.30の採用者 | 号給 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | |

次期昇給 | 38.10.1 | 38.10.1 | 39.1.1 | 39.4.1 | 38.7.1 | 38.10.1 | 39.1.1 | 38.7.1 | ||||

38.7.1~38.9.30の採用者 | 号給 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | |

次期昇給 | 39.1.1 | 39.1.1 | 39.4.1 | 39.7.1 | 38.10.1 | 39.1.1 | 39.4.1 | 38.10.1 | ||||

38.10.1~38.12.31の採用者 | 号給 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | |

次期昇給 | 39.1.1 | 39.1.1 | 39.4.1 | 39.7.1 | 39.10.1 | 39.1.1 | 39.4.1 | |||||

39.1.1~39.3.1の採用者 | 号給 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | |

次期昇給 | 39.4.1 | 39.4.1 | 39.7.1 | 39.10.1 | 40.1.1 | 39.4.1 | 39.7.1 | |||||

39.4.1~39.6.30の採用者 | 号給 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |

次期昇給 | 39.7.1 | 39.10.1 | 40.1.1 | 40.4.1 | 39.7.1 | |||||||

39.7.1~39.9.30の採用者 | 号給 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |

次期昇給 | 39.10.1 | 40.1.1 | 40.4.1 | 40.7.1 | 39.10.1 | |||||||

39.10.1~39.12.31の採用者 | 号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | |

次期昇給 | 40.1.1 | 40.4.1 | 40.7.1 | 40.10.1 | ||||||||

40.1.1~40.3.31の採用者 | 号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | |

次期昇給 | 40.4.1 | 40.7.1 | 40.10.1 | 41.1.1 | ||||||||

40.4.1~40.6.30の採用者 | 号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | |

次期昇給 | 40.7.1 | 40.10.1 | 41.1.1 | |||||||||

40.7.1~40.9.30の採用者 | 号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | |

次期昇給 | 40.10.1 | 41.1.1 | 41.4.1 | |||||||||

40.10.1~40.12.31の採用者 | 号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | |

次期昇給 | 41.1.1 | 41.4.1 | ||||||||||

41.1.1~41.3.31の採用者 | 号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | |

次期昇給 | 41.4.1 | 41.7.1 | ||||||||||

41.4.1~41.6.30の採用者 | 号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | |

次期昇給 | 41.7.1 | |||||||||||

41.7.1~41.9.30の採用者 | 号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | |

次期昇給 | 41.10.1 | |||||||||||

41.10.1以降の採用者 | 号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | |

次期昇給 | ||||||||||||

ク 医療職給料表 (3)

職務の等級 | 2等級 | 3等級 | |||||||

規則第7条第4項または第5項の規定を適用した場合に得られる号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||

調整の基準 | 30.10.1~37.12.31の採用者 | 号給 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 |

次期昇給 | 38.7.1 | 38.7.1 | 38.10.1 | 38.1.1 | 38.1.1 | 38.4.1 | |||

38.1.1~38.3.31の採用者 | 号給 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | |

次期昇給 | 38.10.1 | 38.10.1 | 39.1.1 | 38.4.1 | 38.4.1 | 38.7.1 | |||

38.4.1~38.6.30の採用者 | 号給 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | |

次期昇給 | 38.10.1 | 38.10.1 | 39.1.1 | 39.4.1 | 38.7.1 | ||||

38.7.1~38.9.30の採用者 | 号給 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | |

次期昇給 | 39.1.1 | 39.1.1 | 39.4.1 | 39.7.1 | 38.10.1 | ||||

38.10.1~38.12.31の採用者 | 号給 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |

次期昇給 | 39.4.1 | 39.1.1 | 39.4.1 | 39.7.1 | |||||

39.1.1~39.3.31の採用者 | 号給 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |

次期昇給 | 39.4.1 | 39.4.1 | 39.7.1 | 39.10.1 | |||||

39.4.1~39.6.30の採用者 | 号給 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | |

次期昇給 | 39.7.1 | 39.10.1 | |||||||

39.7.1~39.9.30の採用者 | 号給 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | |

次期昇給 | 39.10.1 | 40.1.1 | |||||||

39.10.1~39.12.31の採用者 | 号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | |

次期昇給 | 40.1.1 | ||||||||

40.1.1~40.3.31の採用者 | 号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | |

次期昇給 | 40.4.1 | ||||||||

40.4.1以降の採用者 | 号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

次期昇給 | |||||||||

附則別表第3

給料表 | 教育職給料表(1) | 教育職給料表(2) | 医療職給料表(1) | |

職員種類 | 教諭養護教諭 | 教諭養護教諭 | 医師および歯科医師 | |

学歴免許 採用の時期 | 博士課程修了 | 博士課程修了 | 博士課程修了 | |

37.10.1~37.12.31 | 38.7.1 | 38.7.1 | 38.4.1 | |

38.1.1~38.3.31 | 38.10.1 | 38.10.1 | 38.7.1 | |

38.4.1~38.6.30 | 38.10.1 | 38.10.1 | 38.7.1 | |

38.7.1~38.9.30 | 39.1.1 | 38.1.1 | 38.10.1 | |

38.10.1~38.12.31 | 39.1.1 | 39.1.1 | 39.10.1 | |

39.1.1~39.3.31 | 39.4.1 | 39.4.1 | 40.1.1 | |

39.4.1~39.6.30 | 40.1.1 | |||

39.7.1~39.9.30 | 40.4.1 | |||

39.10.1~39.12.31 | 40.4.1 | |||

40.1.1~40.3.31 | 40.7.1 | |||

40.4.1~40.6.30 | 40.7.1 | |||

40.7.1~40.9.30 | 40.10.1 | |||

40.10.1~40.12.31 | ||||

41.1.1~41.3.31 | ||||

備考

1 「職員の種類」の欄の区分は、その者に適用される規則の初任給基準表の「試験または職種」の欄の区分による。

2 本表中「37.10.1~37.12.31」等とあるのは「昭和37年10月1日から昭和37年12月31日まで」等の時期を示し、「38.1.1」等とあるのは「昭和38年1月1日」等の時期を示す。

附則(昭和38年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

附則(昭和38年人委規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。ただし、別表第11の改正規定のうち、東京事務所次長、身体障害者更生指導所長および職業訓練所長の職にかかる改正規定は、昭和38年7月1日から適用する。

2 改正後の別表第11のうち、県立病院事務部長の職にかかる支給割合は、昭和38年4月1日から昭和38年6月30日までの間は、「100分の20」とあるのは「100分の15」と読み替えるものとする。

附則(昭和38年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年7月12日から適用する。

附則(昭和38年人委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第25条第1項第2号の改正規定は、昭和38年12月25日から適用する。

(最高号給を受ける職員の給料の切替え)

2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年福井県条例第34号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の属する職務の等級の最高の号給とする。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替え)

3 最高号給等職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額(以下「わく外給料月額」という。)を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額に行政職給料表の6等級であるときは1,600円、教育職給料表(2)の3等級であるときは、2,500円を加えて得た額とする。

4 前項に規定する職員のうち、その者の属する職務の等級が教育職給料表(2)の3等級であるときは、同項の規定により得られる額に100円を加えた額(その者のわく外等経過期間から18月を減じた期間が24月をこえるときは、24月をこえるごとに、さらに100円を加えた額)をもって、その者の切替日における給料月額とする。

(わく外等経過期間)

5 前項において「わく外等経過期間」とは、当該給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)と、切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の最高の号給から当該給料月額の直近下位の号給(わく外給料月額を含む。)までのすべての号給(わく外給料月額を含む。)にかかる切替日の前日における改正条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第6項または第8項ただし書の規定による昇給期間を合計した期間との合計の期間とする。

(期間の通算)

6 前4項の規定により切替における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項または第8項ただし書(以下「普通昇給」という。)の規定の適用については、その者が切替日の前日における号給または給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める者にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)をその者の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

(旧号給等を受けていた期間の特例)

7 改正条例附則第2項ならびにこの規則の附則第5項および第6項の「人事委員会の定める職員」は、次の各号に掲げる職員とし、これらの規定中の「人事委員会の定める期間を増減した期間」は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 切替日の前日における号給またはわく外給料月額にかかる昇給期間が短縮(福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和32年福井県人事委員会規則第1号。以下「規則」という。)第14条、第21条の2または第34条による短縮をいう。)され、または昇給時期が調整(規則第19条の規定による調整をいう。)されていた職員については、切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から切替日の前日における号給またはわく外給料月額にかかる昇給期間をさかのぼった時期から切替日の前日までの期間。ただし、そのさかのぼった時期が切替日以後となる場合にあっては、零

(2) 切替日の前日における号給またはわく外給料月額にかかる昇給について、切替えがないものとした場合に、切替日の前日までの間において、病気休暇等により、その昇給が延伸されることとなる職員(昭和34年10月30日付人委第301号「初任給、昇格、昇給等の運用について」(以下「人委第301号」という。)第5昇給関係第1項に該当することとなる職員)については、その職員が切替えがないものとして切替日以降を良好な成績で勤務した場合の人委第301号第5昇給関係第1項および同項に定める趣旨による次期昇給の時期から切替日の前日における号給またはわく外給料月額にかかる昇給期間をさかのぼり、そのさかのぼった時期から切替日の前日までの期間

(昇給期間の短縮の対象となる職員)

8 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給またはわく外給料月額を受けていた職員で引き続き切替日まで在職したものおよび次の各号に掲げるこれに準ずる職員に対する切替日)同日において改正前の条例の規定により普通昇給またはわく外昇給をした職員にあっては、改正条例施行の日)以後における最初の普通昇給またはわく外昇給については、その職員が切替日において受ける号給またはわく外給料月額にかかる昇給期間を3月短縮する。

(1) 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間に規則第7条第7項各号に掲げるものから引き続いて新たに職員となった者のうち、その初任給が同条同項の規定により決定された職員でその初任給の号給またはわく外給料月額を基礎として計算した場合に求められる昭和37年9月30日の号給またはわく外給料月額が附則別表に掲げられているもの。

(2) 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間に初任給基準もしくは給料表を異にする異動(規則第11条または第12条の規定による異動をいう。以下同じ。)をした職員または給料の訂正(規則第34条の規定による訂正をいう。以下同じ。)を受けた職員のうち、その異動またはわく外給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給またはわく外給料月額が附則別表に掲げられている職員

(3) 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年福井県条例第47号。以下「昭和37年改正条例」という。)附則第9項の規定の適用を受けた職員で同項の規定に基づく再計算の過程における昭和37年9月30日の号給またはわく外給料月項が附則別表に掲げられているもの

(4) 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間に規則第21条の2の規定による復職時の調整を受けた職員等のうち、第1号または第2号に準ずる職員で部内の他の職員との均衡上必要があると人事委員会が認めるもの。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

9 切替日から改正条例施行の日の前日までの間に、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者および昇格もしくは降格または初任給基準もしくは給料表を異にする異動(以下「昇格等」という。)のあった職員のその適用または昇格等の日における改正後の条例の規定による号給またはわく外給料月額およびそれらを受けることとなる期間(以下「改正後の号給等および通算期間」という。)については、改正後の条例の規定により決定するが、改正前の条例の規定によるほうが有利である職員の改正後の号給等および通算期間については、その昇格等の日において改正前の条例の規定により決定された号給およびそれを受けることとなる期間(わく外給料月額が決定された場合にあっては、そのわく外給料月額を基礎として切替規定を準用したときに求められるその日の給料月額およびそれを受けることとなる期間)をもって、その者の昇格等の日における改正後の号給等および通算期間とする。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

10 切替日の前日までの間に昇格(初任給基準または給料表を異にする異動をした職員および規則第7条第7項各号に掲げるものから引き続いて新たに職員となった者のうち、その初任給が規則第7条第7項の規定により決定された職員にあっては、その異動または決定の日の給料月額を決定する過程における昇格を含む。以下同じ。)をした職員のうち、その昇格が改正条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により切替日に行なわれたほうが有利な職員のその日における改正後の号給等および通算期間については、次の各号に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(1) 切替日における号給またはわく外給料月額(以下「調整前の号給等」という。)が、切替日以前における昇格がなく切替日において昇格をしたものとして改正後の条例の規定を適用した場合における号給または給料月額(以下「調整後の号給等」という。)に達しない職員については、その調整後の号給等およびそれを受けることとなる期間をもってその者の切替日における改正後の号給および通算期間とすることができる。

(2) 調整前の号給等と調整後の号給等が同一であるが、前者を受けることとなる期間が後者を受けることとなる期間に達しない職員については、その者の調整後の号給等を受けることとなる期間をもって切替日における改正後の通算期間とすることができる。

(3) 規則第7条第7項各項に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者のうち、その初任給が規則第7条第7項の規定により決定された職員(その給料月額を決定する過程において昇格のある職員に限る。)については、前2号にかかわらずあらかじめ人事委員会の承認を得て行なう。

(切替日以降における普通昇給)